Деревянная деталь повозки XI в. из раскопок в Великом Новгороде

Автор: Гринев А.М., Сингх В.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 275, 2024 года.

Бесплатный доступ

В 2014 г. на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слое начала XI в. была обнаружена деревянная деталь, которая, благодаря этнографическим аналогиям, была определена как поворотная подушка и передняя вилка телеги. На Северо-Западе Руси эта находка стала первой в своем роде и позволила комплексно подойти к реконструкции стана четырехколесных средств передвижения. Ближайшие аналогии ей в археологическом материале происходят c территории Польского Поморья и Силезии, а также в этнографическом материале Центральной Европы и Прибалтики. Эти данные позволили предположить неместное происхождение данной телеги в раннем Новгороде. В конструктивном плане повозка имеет ряд архаичных черт, которые унаследованы от самых ранних поворотных механизмов в колесном транспорте, что сильно ограничивало мобильность подобных средств на нешироких городских улицах. Данная находка существенно дополняет сведения о бытовании телег в Новгородской земле в эпоху Средневековья.

Средневековый новгород, троицкий раскоп, четырехколесные повозки, поворотные механизмы, польское поморье, реконструкция средств передвижения

Короткий адрес: https://sciup.org/143183487

IDR: 143183487 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.275.391-405

Текст научной статьи Деревянная деталь повозки XI в. из раскопок в Великом Новгороде

Атрибуция различных археологических находок является одной из важнейших источниковедческих задач в изучении средневекового Новгорода. Каждый новый полевой сезон приносит предметы, функцию которых с первого взгляда не удается определить в силу разных причин, среди которых наибольшее значение имеют выпадение этих изделий из бытового обихода, фрагментарность или отсутствие недостающих деталей. В данной работе речь пойдет об одной из таких находок – составной деревянной детали, обнаруженной на усадьбе «Ж» Троицкого раскопа в Великом Новгороде в 2014 г. ( Янин и др ., 2015. С. 62–63).

1. Археологический контекст

Троицкий раскоп, исследования на котором продолжаются на протяжении 50 лет (1973 – н. в.), располагается в восточной части Людина конца Великого Новгорода, к югу от Кремля. За десятилетия раскопок здесь изучена значительная территория, площадь которой превышает 8000 тыс. кв. м, где были открыты целые кварталы средневекового города: четыре улицы (Пробойная, Черницына, Ярышева и безымянный переулок) и более двадцати усадеб.

Усадьба «Ж» относится к комплексу дворов, расположенных к юго-западу от перекрестка Пробойной и Черницыной улиц. Территория усадьбы раскапывалась в течение многих лет, так как попала в площадь четырех раскопов. Северная часть усадьбы была исследована в 1984–1986 гг. на Троицком VII раскопе. Ее основная площадь была раскрыта в 2001–2009 гг. на Троицком XIII раскопе, дополнительных прирезках к Троицкому XIII раскопу (участки Г и Г-1) в 2008– 2014 гг. и на Троицком XV раскопе (2013–2023 гг.). В результате проведенных работ это средневековое владение было изучено практически полностью, за исключением юго-западного его сектора, который попадает на территорию частной застройки.

Усадьба «Ж» представляет собой один из наиболее ярких усадебных комплексов, открытых на Троицком раскопе. Так, в слоях X–XI вв. здесь был открыт уникальный комплекс древностей скандинавского облика, а на XII в. приходится самая большая в Новгороде концентрация берестяных грамот (более 100 документов), которую связывают с деятельностью боярского рода Мирошкиничей ( Рыбина и др ., 2020).

Деталь, которой посвящена данная статья (рис. 1), располагалась в северо-западной части усадьбы1, в темно-коричневом слое со щепой под остатками разобранного сооружения, представленного обломками досок, плах, горбылей, фундаментных подкладок, частокольных свай, жердей и столбов (ярус 18 по раскопу Троицкий XIII-Г1). С этим набросом связан слой пожара, который был прослежен на обширной площади и отразился также в следах горения на некоторых из фрагментов дерева. Реконструировать контуры и размеры сооружения не представляется возможным, однако прослеживается общая ориентировка деревянных деталей относительно направления Черницыной улицы (с юго-востока на северо-запад). С некоторых деталей из этого развала были взяты спилы для дендрохронологического анализа, давшие следующие порубочные даты – 1032, 1038, 1044, 1045, 1046 гг.2 Пожар позволяет синхронизировать остатки этого сооружения с постройкой ТС-XIII-Г1-15, расположенной к югу, для одной из подкладок которого была установлена порубочная дата – 1047 г.

Время начала отложения темно-коричневого слоя со щепой, где была найдена деталь, может быть определено по подстилающему его слою углей и золы с примесью темно-коричневого слоя, который связан с более ранним пожаром. Поверх

Рис. 1. Деталь телеги in situ (XIII-Г1-14-1827, № 142)

этого слоя в юго-западной части усадьбы «Ж» возводится сруб ТС-XIII-Г1-17, сложенный из бревен 999 и 1005 гг. порубки (ярус 20 по раскопу Троицкий XIII-Г1). Таким образом, вероятное время бытования и выпадения в слой деревянной детали следует относить к 10–40-м гг. XI в.

2. Описание конструкции

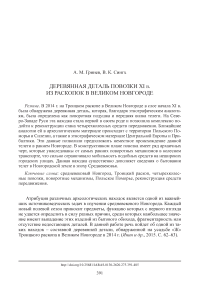

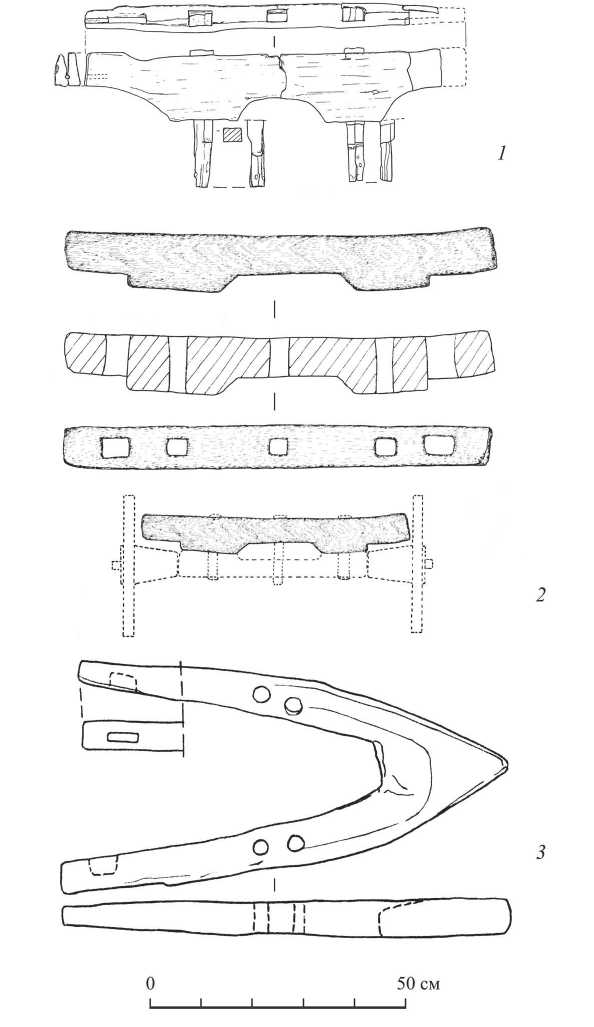

Предмет представляет собой две перпендикулярно соединенные деревянные детали (рис. 2). Первая из них изготовлена из цельного куска дерева, которому была придана дугообразная форма. По внешнему контуру дуга приближается к параболе, а с внутренней стороны вершина дуги усечена, вследствие чего конец детали является более массивным. Стороны дуги плавно сужаются на концах, при этом на краю концы сторон закругляются и слегка расходятся друг от друга. Общая длина детали достигает 102 см, сечение прямоугольное, ширина у вершины дуги – 10 см, ширина между концами дуги – 42 см, толщина предмета – 4,6 см. На концах дуги на расстоянии 9,5 см от края параллельно верхней плоскости детали выдолблены два прямоугольных отверстия (рис. 2: 1 ) размерами 5 × 4 см. В средней части детали на расстоянии 32 см от вершины дуги выдолблены два прямоугольных отверстия (рис. 2: 2 ) размерами 4 × 2,5 см, которые также располагались друг напротив друга, но были ориентированы перпендикулярно верхней плоскости детали. В 7,5 см от них по направлению к концам дуги симметрично расположены еще два прямоугольных отверстия (рис. 2: 3 ) размерами 2,6 × 2 см.

Рис. 2. Чертеж передней вилки и поворотной подушки

1 – отверстие для крепления перекладины передней вилки; 2 – отверстия для соединения штифтом передней вилки и поворотной подушки; 3 – отверстия для соединения штифтом передней вилки и осевой подушки; 4 – отверстия для крепления кузовных стоек; 5 – отверстия для дополнительного крепления штифтов

Вторая деталь располагается перпендикулярно первой и крепится к ней сверху с помощью деревянных клинышков (рис. 2: 2 ). Она представляет собой прямоугольный в сечении брус со скругленными сужающимися и слегка загнутыми кверху концами и трапециевидной вырубкой снизу в средней части детали. Длина бруса составляет 94 см, ширина – 6,7 см, высота в средней части – 8,5 см, на концах – 3,7–5,5 см. На концах детали на расстоянии 5,5 см от края симметрично выдолблено два прямоугольных отверстия размерами 6 × 2,5 см (рис. 2: 4 ). В середине бруса просверлено круглое отверстие диаметром 3,8 см, которое в нижней части выходило в трапециевидной вырубке. Еще два квадратных отверстия (рис. 2: 5 ), размерами 1,6 × 1,6 см, были выдолблены перпендикулярно отверстию для соединительных клиньев, связывающих две детали между собой.

Благодаря аналогиям в этнографических материалах назначение этих предметов было установлено. Верхняя деталь была определена как поворотная подушка четырехколесной телеги, а нижняя – как передняя вилка, одна из частей стана повозки.

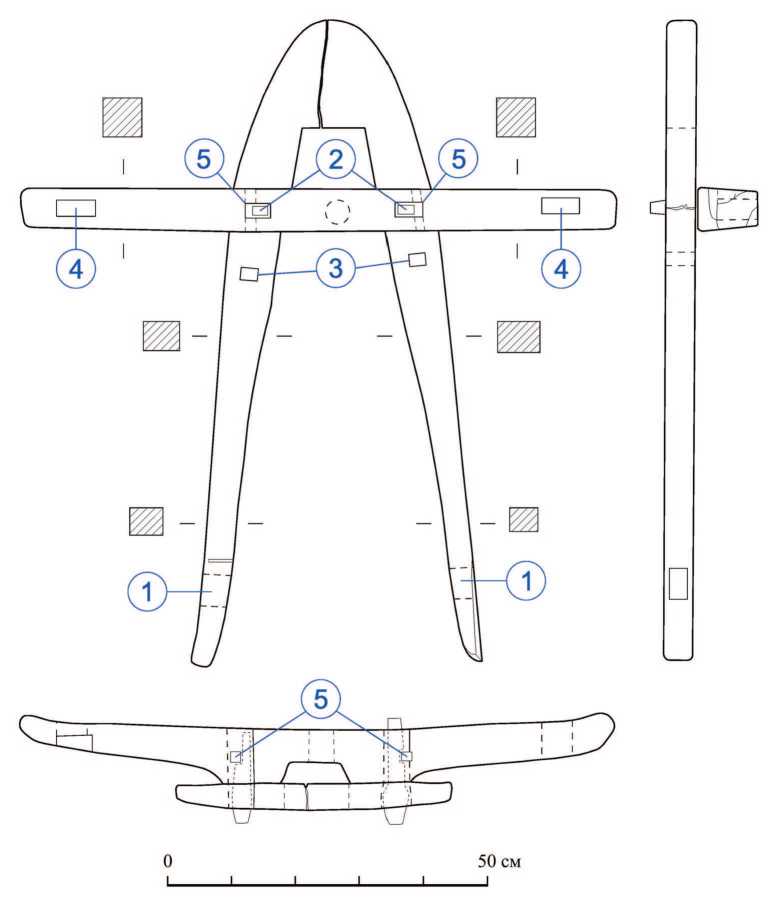

Данные детали связывают между собой стан и кузов телеги (рис. 3). Поворотная подушка в данном случае является передней опорой кузова, в ее прямоугольные отверстия на краях вертикально устанавливались кузовные стойки, служившие опорой для бортов кузова или ограничителем для груза (рис. 3: 1 ). Круглое отверстие в центре использовалось для шкворня (рис. 3: 4 ) – деревянного или металлического стержня, вокруг которого подвижно вращалась лисица (рис. 3: 5 ) – центральная жердь, соединяющая передок и задок телеги ( Ткаченко , 2017. С. 69–72). Шкворень испытывает при таком устройстве повышенную нагрузку с разных сторон, из-за чего он одним из первых в телеге стал изготавливаться из металла. Чтобы уменьшить давление на него, в передней оси используются дополнительные опоры, сдерживающие лисицу при поворотах ( Вийрес , 1984. С. 97; Lauer , 1961. S. 29–31). Одну из таких функций выполняет передняя вилка (рис. 3: 3 ).

3. Аналогии в этнографии и археологии

В этнографии Западной и Центральной Европы передняя вилка в зависимости от типа упряжки имеет, как правило, подтреугольную или трапециевидную форму и крепится на осевой подушке (рис. 2: 2, 3 ; 3: 6 ). Со стороны передка к концу вилки крепится дышло, а два других конца, обычно значительно выступающие за пределы передней оси, соединяются между собой поперечиной (рис. 2: 1 ; 3: 10 ), на которую при поворотах опирается лисица. Такая конструкция придает телеге большую стабильность и уменьшает нагрузку на шкворень, предохраняя его от поломки. Кроме того, передняя вилка позволяет дышлу свободно перемещаться по оси вверх-вниз, благодаря чему гужевое животное испытывало меньшие нагрузки при тряске от неровностей дороги. ( Вийрес , 1984. С. 98–99).

В обнаруженной на Троицком раскопе детали поворотная подушка, передняя вилка и осевая подушка были скреплены в монолит через различные соединительные штифты, поэтому вокруг шкворня могла вращаться только лисица,

Рис. 3. Реконструкция стана и элементов кузова повозки

1 – кузовные стойки; 2 – поворотная подушка; 3 – передняя вилка; 4 – шкворень; 5 – лисица; 6 – осевая подушка; 7 – передняя тележная ось; 8 – колесные втулки; 9 – колесные обо-ды; 10 – перекладина передней вилки; 11 – кузовная подушка; 12 – задняя осевая подушка; 13 – задняя тележная ось

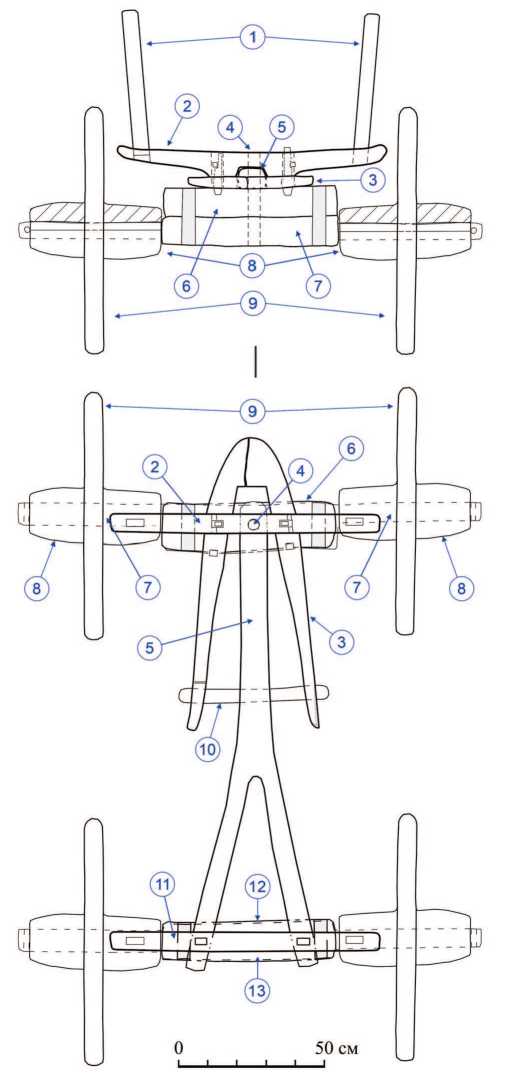

Рис. 4. Телега типа Г (D) по А. Вийресу. Салдуский район, Латвия (по: Viires , 1980. Fotod 104)

из-за чего угол поворота передка был значительно ограничен, а кузов не мог иметь жесткие борта.

Точных аналогий данной конструкции в сохранившихся до настоящего времени телегах обнаружить не удалось, однако ряд признаков позволяет сопоставить ее с некоторыми типами телег, выявленными в этнографии Прибалтики. Прямоугольная вырезка в месте вхождения шкворня в поворотной подушке является отличительной чертой повозок типа Г (D) по А. Вийресу, однако им не свойственны передние вилки, а тяга осуществляется при помощи оглоблей и тяжей, крепящихся к концам осей. В телегах типа В (С) по А. Вийресу тяга обычно осуществляется с помощью дышла или оглобли с передней вилкой, но лисица в таком случае крепится в осевую подушку ( Viires , 1980. L. 158–160; Вий-рес , 1984. С. 100–101). Таким образом, обнаруженная в Новгороде тележная деталь обладает признаками двух известных в этнографии типов повозок (рис. 4).

Вилкообразные соединения у колесных средств передвижения известны еще с эпохи бронзы. Они появляются в двухколесных повозках и колесницах c прямым дышлом, которые начали распространяться по меньшей мере с начала II тыс. до н. э. в степях Евразии и на Ближнем Востоке ( Littauer, Crouwell , 1996.

P. 934–939; Чечушков , 2011. С. 57–64), затем проникли на Балканский полуостров, в Северную Африку, Индию и Китай, а к середине I тыс. до н. э. стали известны почти во всей Западной Европе ( Putschke , 1971. S. 84–92. Karten 15–17). Следующим этапом развития стало соединение двух повозок с дышлом такого типа в одну, в результате чего образовалась четырехколесная повозка с продольной связью и двумя вилками, концы которых примыкали или незначительно выступали за оси телеги ( Вийрес , 1984. С. 93; Schüwer , 1978. S. 18; Sleeswyk , 1987. P. 422–423). Вероятно, телеги подобной конструкции появились в Центральной и на юге Северной Европы на рубеже II–I тыс. до н. э., о чем свидетельствуют петроглифы в Бохуслене на юго-западе Швеции ( Berg , 1935. Pl. XXVII: 2 ), петроглифы Готланда и изображения на лицевых урнах Западной Пруссии – Померании. К середине I тысячелетия четырехколесные повозки с продольным соединением были известны уже на территории Южной Германии, в Италии, Франции и Испании ( Putschke , 1971. S. 74–77), при этом исследователи отмечают ряд региональных особенностей в конструкции таких повозок ( Sleeswyk , 1987. P. 421–422). Важной особенностью телег раннего железного века Северной и Центральной Европы стало наличие поворотного механизма, о чем свидетельствуют находки шкворней, соединяющих лисицу и осевую подушку, обнаруженные и при раскопках курганов с сожженными телегами, и в цельных повозках, как, например, в повозке I в. до н. э. из Дейбьерга (Ibid. P. 421).

Технологии создания четырехколесных транспортных средств у народов Центральной и Западной Европы в значительной степени повлияли на развитие транспортных средств в Римской Империи. Археологические и изобразительные источники этого времени, несмотря на некоторую ограниченность, позволяют прояснить некоторые технические новшества, касающиеся конструкции повозок. К ним, в частности, относится появление поворотной подушки, значительно улучшившей маневренность передка телеги, а также вынос концов передней вилки за пределы передней оси, что обеспечило поддержку лисице при поворотах и придало телеге большую устойчивость. О появлении новых деталей в конструкции свидетельствует находка повозки III в. н. э. из Сомодора в Римской Паннонии ( Hielscher , 1969. S. 486–487).

После Великого переселения народов и с падением Римской империи значение четырехколесных повозок в Европе, по-видимому, значительно уменьшилось. Археологические и изобразительные источники, позволяющие охарактеризовать конструктивные особенности телег эпохи раннего Средневековья, чрезвычайно скудны. Единственной хорошо сохранившейся четырехколесной повозкой этого времени является норвежская повозка IX в. из Усеберга, стан которой конструктивно наследует традициям раннего железного века Северной Европы ( Grieg , 1928. Pl. XIV; Sleeswyk , 1987. P. 419–420).

В средневековых западноевропейских государствах четырехколесные повозки, по-видимому, почти не использовались, уступая место двуколкам. Несколько особняком в этом плане стоит средневековый транспорт центральной Европы. Только с XIII в. в Западной Европе телеги возвращаются в широкий обиход, что подтверждается увеличением количества упоминаний этих транспортных средств в источниках (Boyer, 1960. P. 129–135). Кроме того, изображения XIV– XVI вв. позволяют проследить в особенности устройства стана и показывают, что в повозки этого времени имели поворотные подушки, а передки были снабжены передней вилкой, поддерживающей лисицу (Hielscher, 1969. S. 490–495. Taf. III).

Этнографические материалы демонстрируют, что телеги, использующие переднюю вилку в качестве опоры лисицы и одного из элементов поворотного механизма, получили очень широкое распространение в Германии, Италии, Франции, Польше, Венгрии, Великобритании, Швеции и ряде других стран Центральной и Западной Европы ( Schüwer , 1978. S. 17; Lauer , 1961. S. 34), причем на примере Германии был отмечен ряд региональных особенностей распространения передних вилок ( Schüwer , 1978. S. 248. Karte 11).

Восточным рубежом распространения данного вида конструкции является Западная Прибалтика, где передняя вилка используется в повозках типа В (С) по А. Вийресу, известных в Западной Эстонии, на о. Сааремаа, на Курляндском полуострове и в Западной Литве ( Viires , 1980. L. 158–160. J. 35). По мнению исследователя, данная традиция была привнесена вместе с немецкой экспансией, начавшейся в Прибалтике с XIII в ( Вийрес , 1984. С. 103).

В современной этнографии Европейской части России телеги с передней вилкой, подпирающей лисицу, не встречаются ( Бежкович и др ., 1959. С. 210– 213). Учитывая достаточно четкую региональную привязку определенных типов телег и их связь с древними традициями, продемонстрированные на примере западноевропейской и прибалтийской этнографии, уместно предположить, что новгородская деталь телеги, состоящая из передней вилки и поворотной подушки, имела не местное происхождение, а была завезена на Северо-Запад Руси извне.

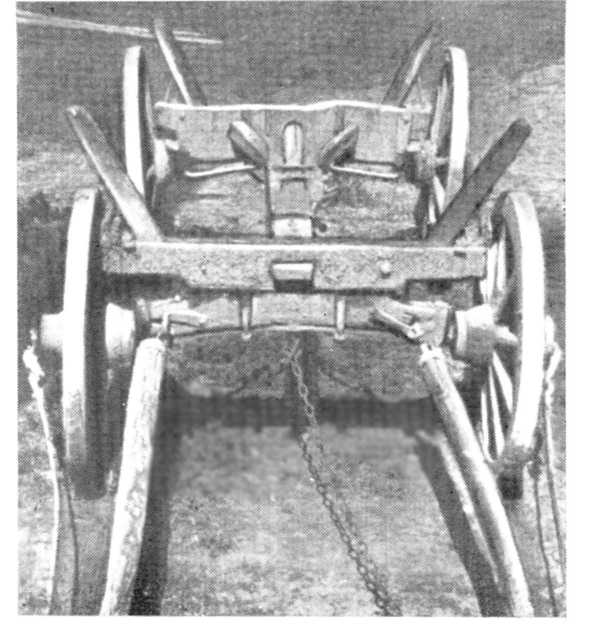

Наиболее близкие аналогии поворотной подушке из Новгорода встретились на территории современной Польши (рис. 5). Одна из них была обнаружена в слое последней четверти X в. в Островке в Ополе ( Bukowska-Gedigowa, Gediga , 1986. S. 54. Ryz. 19: 1 ), еще одну подобную деталь нашли в культурных напластованиях рубежа X–XI – 40-х гг. XI в. Волина в Польском Поморье ( Filipowiak, Stanisławski , 2013. S. 104, 107. Ryz. 63). Форма и размер этих предметов практически идентичны новгородской, при этом важно подчеркнуть, что расположение отверстий предполагает использование передней вилки в качестве опоры лисицы. Подтверждением этому служит находка деревянной передней вилки в сооружении второй четверти XI в. в Островке в Ополе (рис. 5: 3 ).

О широком использовании колесных транспортных средств в Центральной Европе и Южной Балтике в VIII–XII вв. свидетельствуют также находки деревянных колес со спицами, обнаруженные на городище Берен-Любхин ( Schuldt , 1965. S. 115. Abb. 57), в Гросс-Радене ( Szabo et al ., 1985. S. 129), Хедебю ( Hayen , 1984. S. 251–253), Вюрт-Элизенхофе ( Szabo et al ., 1985. S. 128. Abb. 117) и Шлезвиге ( Saggau , 2006. S. 258–259. Abb. 41: 1 ). Кроме того, в Ютландии известен целый ряд камерных погребений, где в качестве одного из элементов обряда использовались деревянные повозки ( Müller-Wille , 1976. S. 13–26).

Распространение телег в Центральной Европе подтверждают и письменные источники. Арабоязычный еврейский путешественник Ибрагим Ибн Й’акуб во время своего посещения земель западных славян в 60-е гг. Х в. рассказал про использование местными князьями для поездок высоких четырехколесных

Рис. 5. Находки деталей передка телеги с территории Польши

1 – поворотная подушка, Островок в Ополе (по: Bukowska-Gedigowa, Gediga , 1986. S. 54. Ryz. 19: 1 ); 2 – поворотная подушка, Волин (по: Filipowiak, Stanisławski , 2013. S. 107. Ryz. 63); 3 – передняя вилка, Островок в Ополе (по: Bukowska-Gedigowa, Gediga , 1986. S. 107. Ryz. 39: 1 )

телег, а также отметил, что подобные телеги применялись для перевозки раненых и больных (цит. по: Hielscher , 1969. S. 490).

Таким образом, совокупность имеющихся свидетельств говорит о вероятно неместном характере конструкции телег с поворотной подушкой и передней вилкой. По-видимому, источник данной традиции в верховьях Волхова следует искать в Центральной Европе и на южном побережье Балтийского моря, что подтверждают синхронные прямые аналогии новгородской находке. Повозки Скандинавии того же времени в своей конструкции наследуют традициям раннего железного века Северной Европы и сильно отличаются от повозок Центральной Европы, поэтому данный регион вряд ли может являться источником традиции изготовления телег на Северо-Западе Руси.

Важно подчеркнуть, что поворотная подушка и передняя вилка с Троицкого раскопа является одной из наиболее ранних находок деталей колесного транспорта на территории Древней Руси в целом. Кроме нее, в слоях XI в. известны два деревянных колеса ( Колчин , 1968. С. 51; Дубровин , 2000. С. 146) и тележная ось ( Янин и др ., 2007. С. 12). Из более поздних слоев известны только три тележные оси начала – середины XII в., происходящие также с Троицкого раскопа ( Дубровин , 2000. С. 146–147). В последующие столетия детали повозок в Новгороде неизвестны. По-видимому, это связано с тем, что санный транспорт являлся более универсальным средством передвижения и перевозки грузов на Северо-Западе Руси в эпоху Средневековья ( Васильев , 2007. С. 13–17, 72) и полностью вытеснил собой колесный транспорт.

4. Реконструкция задка и бортов телеги

Обнаруженная на Троицком раскопе поворотная подушка и передняя вилка позволяют в целом получить представление о конструкции передней части телеги. В соответствии с типологией четырехколесных транспортных средств, разработанной А. Вийресом по материалам Прибалтики, в качестве ключевых для анализа конструкции моментов он предложил выделять: а) форму продольного соединения телеги и способ управления задней частью; б) местоположение поворотной точки колесного передка; в) наличие/отсутствие поворотной подушки и способ крепления лисицы к передку; г) способ крепления средств тяги телеги и способ управления передком ( Вийрес , 1984. С. 95, 96. Рис. 2).

Конструкция продольного соединения и способ крепления задка у телег эпохи Средневековья отличаются предельным однообразием. У всех известных цельных четырехколесных повозок лисица представляла собой длинную жердь с развилкой, т. н. тройню, концы которой наглухо крепились внасад с помощью колышков (Там же. С. 95–96). Под насадом задка и под передней вилкой передка симметрично крепились осевые подушки (рис. 3: 12 ), к которым снизу лопастями примыкали тележные оси (рис. 3: 13 ) ( Ткаченко , 2017. С. 69–70). Поверх насада крепилась кузовная подушка (рис. 3: 11 ), которая по форме была похожа на поворотную подушку и располагалась с ней на одном уровне. В отверстиях на концах кузовной и поворотной подушки под небольшим углом крепились кузовные стойки, являвшиеся основой для бортов телеги (Там же. С. 71–74).

Реконструкция бортов новгородской телеги представляет наибольшую сложность. Наиболее вероятным являлось использование этой телеги без бортов. Однако по материалам этнографии известно несколько типов кузовов, которые находят отражение в том числе и в средневековых источниках. Одним из самых распространенных являлся решетчатый кузов из наклонно установленных на кузовные стойки лесенок с прямоугольными или фигурными ступеньками. Изображение подобных телег сохранилось на гобелене из Байе ( Barral i Altet, Bates , 2020. S. 191), а также на некоторых средневековых миниатюрах ( Hielscher , 1969. Taf. III. Abb. 7; Viires , 1980. L. 195). А. Вийрес отмечает широкое бытование этого типа конструкции кузова у поворотных телег типа Б(B) и В(С) Западной Прибалтики и Западной Европы ( Viires , 1980. L. 194–198). По-видимому, данный способ формирования бортов должен рассматриваться как наиболее предпочтительный для новгородской повозки.

Также известен кузов типа короба, который делался из досок, уложенных горизонтально на кузовные стойки (Ткаченко, 2017. С. 74). Подобная конструкция известна как в этнографии среди повозок для перевозки навоза, песка, гравия и пр. (Viires, 1980. L. 196. Foto 95, 98a), так и по средневековым источникам, примером чему служит изображение телеги на Магдебургских вратах XII в. в Новгороде (Магдебургские врата Новгородского Софийского собора AR0187-1-10 – . Однако использование такого кузова в новгородской повозке выглядит маловероятным, поскольку в таком случае она теряет мобильность.

Список литературы Деревянная деталь повозки XI в. из раскопок в Великом Новгороде

- Бежкович А. С., Жегалова С. К., Лебедева А. А., Просвиркина С. К., 1959. Хозяйство и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. М.: Советская Россия. 326 с.

- Васильев М. И., 2007. Русские сани: историко-этнографическое исследование. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого. 364 с.

- Вийрес А. О., 1984. Принципы типологии европейских крестьянских телег (на основе материала Советской Прибалтики) // Типология основных элементов традиционной культуры / Отв. ред.: М. В. Крюков, А. И. Кузнецов. М.: Наука. С. 91–105.

- Дубровин Г. Е., 2000. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X–XV вв. М.: Старый сад. 445 с.

- Колчин Б. А., 1968. Новгородские древности. Деревянные изделия. М.: Наука. 183 с. (САИ; вып. Е1-55.)

- [Магдебургские врата Новгородского Софийского собора]. AR0187-1-10 [Электронный ресурс]. URL: https://rssda.su/auxil/ar0187-1-10.html (дата обращения: 01.04.2024).

- Рыбина Е. А., Покровская Л. В., Сингх В. К., Степанов А. М., Тянина Е. А., 2020. Усадьба «Ж» в Людином конце средневекового Новгорода (опыт комплексного исследования) // Новгородский исторический сборник. Вып. 19 (29). Великий Новгород. С. 44–65.

- Ткаченко И. М., 2017. Наземные средства передвижения // Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология: справочник: в 2 кн. Кн. 2. Методики научного описания тематических групп музейных предметов / Отв. ред. И. И. Баранова. СПб.: Рос. этнограф. музей. С. 41–93.

- Чечушков И. В., 2011. Колесницы евразийских степей эпохи бронзы // ВААЭ. № 2 (15). С. 57–65.

- Янин В. Л., Рыбина Е. А., Покровская Л. В., Сингх В. К., Степанов А. М., Тянина Е. А., 2015. Работы в Людином конце Великого Новгорода в 2014 г. (Троицкие раскопы: XIII-Г, Г-1 и XV) // ННЗ. Вып. 29. Великий Новгород. С. 51–65.

- Янин В. Л., Хорошев А. С., Рыбина Е. А., Сорокин А. Н., Степанов А. М., Покровская Л. В., 2007.

- Работы в Людином конце Великого Новгорода (Троицкие XIII и XIV раскопы) // ННЗ. Вып. 21. Великий Новгород. С. 5–12.

- Barral i Altet X., Bates D., 2020. La tapisserie de Bayeux. Commentaires. Paris: Citadelles & Mazenod. 256 p.

- Berg G., 1935. Sledges and wheeled vehicles. Ethnological studies from the view-point of Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksells. 190 p.

- Boyer M. N., 1960. Medieval Pivoted Axles // Technology and Culture. Vol. 1. № 2. P. 128–138.

- Bukowska-Gedigowa J., Gediga B., 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wroclaw; Warszawa; Krakow: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 368 s.

- Filipowiak W., Stanisławski B., 2013. Przez most do przeszłości – badania wykopaliskowe w dzielnicy Ogrody // Wolin wczesnośredniowieczny. Część 1 / Red.: B. Stanisławski, W. Filipowiak. Warszawa: Trio. S. 65–189. (Origines Polonorum; t. VI.)

- Grieg S., 1928. Kongsgaarden // Osebergfundet. Bd. II / Eds.: A. W. Bragger, H. Schetelig. Oslo: Universitets Oldsaksamlung. S. 1–288.

- Hayen H., 1984. Der Landtransport: Wagenreste aus Haithabu // Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr. Vol. 2 / Eds.: H. Jankuhn, G. Kossack. Weinheim: Acta Humaniora. S. 251–253.

- Hielscher K., 1969. Inwieweit haben die eurasischen Hirtenvölker und die Slawen den lenkbaren Wagen beein昀氀ußt // Zeitschrift für Ostforschung. Heft 3. S. 482–496.

- Lauer H., 1961. Die Ackerfahrzeuge Nordwestdeutschlands: Inaugural-Dissertation. Frankfurt am Main. 104 S.

- Littauer M. A., Crouwel J., 1996. The origin of the true chariot // Antiquity. Vol. 70. P. 934–939.

- Müller-Wille M., 1976. Das Wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek – Kr. Rendsburg Ekkenförde. Teil I. Neumünster: Wachholtz. 64 S., 40 Taf. (Offa – Bücher; Bd. 36.)

- Putschke W., 1971. Sachtypologie der Landfahrzeuge. Ein Beitrag zu ihrer Entstehung, Entwicklung und Verbreitung. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 220 S.

- Saggau H. E., 2006. Gehauene und geschnitzte Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig // Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig / Eds.: H. Grä昀椀n von Schmettow, V. Vogel. Neumünster: Wachholtz. S. 199–304.

- Schuldt E., 1965. Behren-Lübchin. Eine spätslawische Burganlage in Mecklenburg. Berlin: Akademie- Verlag. 157 S. 93 Taf.

- Schüwer H., 1978. Wortgeographische und etymologische Untersuchungen zur Terminologie des Ackerwagens. Wagenarme und Langbaum im Westniederdeutschen. Köln; Wien: Böhlau. 326 S. 3 Karten.

- Sleeswyk A. W., 1987. A Scandinavian wagon construction // Antiquity. Vol. 61. P. 416–422.

- Szabo M., Grenander-Nyberg G., Myrdal J., 1985. Die Holzfunde und Lederfunde aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. Frankfurt am Main: Peter Lang. 278 S. 78 Taf. 5 Karten. (Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holstein. Serie A; Bd. 5.)

- Viires A., 1980. Talurahva veovahendid. Baltimaade rahvapäraste põllumajanduslike veokite ajalugu. Tallin: Valgus. 272 l.: ill.