Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц на территории Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы

Автор: Кашина Екатерина Александровна, Чаиркина Наталия Михайловна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрена деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц, обнаруженная на торфяниковых памятниках Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы. Проанализирована морфология, отчасти - технология изготовления этих изделий, археологический контекст, высказаны различные мнения относительно их функционального использования и семантики.

Зауралье, лесная зона восточной и северной европы, торфяниковые памятники, деревянная посуда с орнитоморфными навершиями, морфология изделий, технология изготовления, археологический контекст, культурно-хронологическая принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/14737552

IDR: 14737552 | УДК: 903.23

Текст научной статьи Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц на территории Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы

Комплекс изделий, являющийся предметом нашего изучения, невелик и насчитывает всего несколько десятков вещей. Однако его научная значимость велика – особенно для формирования подходов к изучению духовной жизни древних обществ лесной зоны Северной Евразии. Образ водоплавающей птицы всегда занимал одно из центральных мест в мировоззрении финноугорских и прафинно-угорских народов [Напольских, 1990]. Стилистический «отзвук» этих предметов присутствует в этнографических материалах новейшего времени на территории Русского Севера, Урала и Западной Сибири. Поэтому важно уделить внимание их морфологии, функциональному использованию и семантике, а также технологии изготовления таких изделий, археологическому контексту. В предлагаемом исследовании впервые рассмотрены все известные материалы, обнаруженные на этой огромной территории.

Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц обнаружена на торфяниковых памятниках лесной зоны Восточной и Северной Европы (Латвия, Литва, Архангельская, Новгородская, Тверская, Ивановская области, Финляндия), и Зауралья (Свердловская область).

К эпохе неолита – энеолита на территории лесной зоны Восточной и Северной Европы относится 10 предметов. Все они изготовлены из одного куска дерева, поверхность тщательно отполирована. Находки в различной степени фрагментированы и, судя по размерам, отчасти, по формам чаш, представляют собой изделия, сходные по функциям: ковши, черпаки и, возможно, крупные ложки.

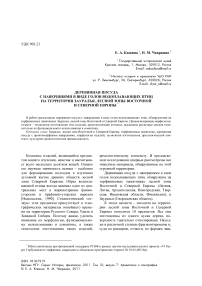

Изделие с поселения Модлона (Архангельская обл.) происходит из культурного слоя свайного поселения с керамикой типа Модлона (хранится в ГИМ) [Ошибкина, 1978; Искусство…, 1992. С. 57]. Представляет собой рукоять с переходом в чашу длиной 9,2 см. На стыке рукояти и чаши имеются следы починки – два сквозных отверстия. Ямками-сверлинами показаны глаза, прорезью – линия клюва, сам клюв утрачен. Порода птицы не ясна, возможно, изображена чомга, так как по бокам головы присутствуют характерные выступы (рис. 1, 1 ). Ранее трактовалось как изображение собаки.

Голова водоплавающей птицы с поселения Абора I (Латвия) лишь гипотетически считается фрагментом ковша. Длина около

6,5 см, голова графически не детализирована (рис. 1, 2 ) [Loze, 1970].

С поселения Сарнате (Латвия) происходят фрагменты трех деревянных ковшей с головами птиц. Первый предмет – голова птицы с переходом в шею, конец клюва обломан, длина изделия – около 6 см, найден в жилище А (рис. 1, 3 ) [Ванкина, 1970. С. 103]. Второй предмет – это голова и шея птицы длинной около 8,4 см (рис. 1, 4 ); найден в жилище G [Там же. С. 31]. Третий предмет, наиболее полно сохранившийся (повреждены бока чаши), имеет длину 35,5 см, которая и является длиной целого ковша (рис. 1, 6 ). Он обнаружен в жилище F около крупного очага [Там же. С. 28]. У всех трех предметов головы не имеют графической проработки. Судя по сходству размеров голов, все три изделия имели в целом виде примерно одинаковый размер. На стоянке Сарнате «почти в каждом жили-

Рис. 1. Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц лесной зоны Восточной Европы: 1 – Модлона (по: [Ошибкина, 1978; Искусство…, 1992. С. 57]); 2 , 3 – Абора I (по: [Loze, 1970; Ванкина, 1970. С. 103]); 4 – Сарнате (по: [Ванкина, 1970. С. 28]); 5 – Швентойи 23 (по: [Rimantiene, 1979]); 6 – Сарнате (по: [Ванкина, 1970. С. 28]); 7 – Репище VI (по: [Зимина, 1993. С. 71; Искусство…, 1992. С. 117]); 8 – Ивановское VII (по: [Искусство…, 1992. С. 76]); 9 – Сахтыш I (по: [Искусство…, 1992. С. 76])

ще были обнаружены фрагменты искусно вырезанных ложек (ковшиков) разной величины, толщина стенок которых часто не превышала 1 мм. Концы ручек в нижней части несколько утолщены» [Ванкина, 1970. С. 96].

На поселении Швентойи 23 (Литва) найден фрагмент с сохранившейся головой, шеей и частью чаши. Длина около 20 см (хранится в Национальном музее Литвы) [Rimantiene, 1979]. Глаза птицы показаны ямками-сверлинами, рот – прямой резной линией (рис. 1, 5 ).

На поселении Репище IV (Новгородская обл.) найден фрагмент с сохранившейся головой, шеей и частью чаши (хранится в ГИМ). Длина 11 см. Графические детали на голове отсутствуют, кончик клюва обломан (рис. 1, 7 ). На памятнике были найдены фрагменты еще четырех ковшей [Зимина, 1993. С. 71; Искусство…, 1992. С. 117].

На поселении Ивановское VII (Тверская обл.) найден целый ковш с головой птицы [Искусство…, 1992. С. 76]. К сожалению, предмет разрушился. Длина около 24 см, чаша уплощенная, вытянуто-овальная. Графических деталей на голове нет (рис. 1, 8 ).

На поселении Сахтыш I (Ивановская обл.) в жилище № 1 был найден фрагмент с сохранившейся головой и частью шеи птицы длиной 13 см. Голова не имеет никаких графических деталей (рис. 1, 9 ) (хранится в Археологическом музее Ивановского университета). В том же жилищном комплексе найден целый ковш с ручкой без птичьей головы [Там же. С. 76].

В местечке Пиелисъярви (округ Лиекса) в Восточной Финляндии в 1914 г. случайно обнаружена ложка (?), вырезанная из кедра, с круглой чашей и головой птицы. Длина 13,2 см. Чаша почти целая, утрачен кончик клюва , графические детали головы отсутствуют [Ayrapaa, 1930]. Находка, предположительно, датируется IV – серединой II тыс. до н. э. 1

Из торфяниковых памятников Зауралья происходит довольно большое количество деревянных ложек и ковшей. Рукояти 21 из них венчают скульптуры голов водоплавающих птиц.

Заготовки ковшей или ложек с навер-шиями в виде голов водоплавающих птиц – 3 экземпляра – найдены на VI Разрезе Гор-буновского торфяника [Эдинг, 1940а. С. 44, 54, табл. I, 6 ; IV, 3 ] длиной 19,3 (см. табл., 1 ) и 16,6 см (см. табл., 2 ). В раскопе № 60 Н. М. Чаиркиной в 2009 г. обнаружен обломок ручки с орнитоморфным навершием длиной 7,5 см (см. табл., 3 ), вероятно, происходящий от заготовки ложки. Видовую принадлежность персонажей на этих предметах определить сложно.

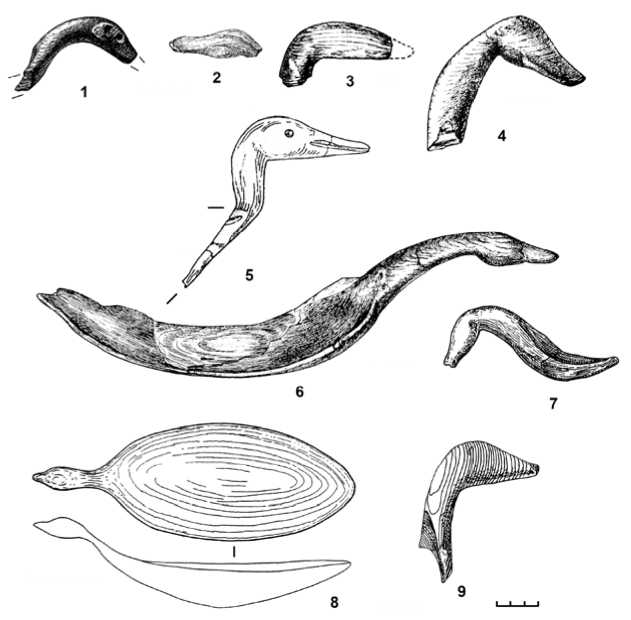

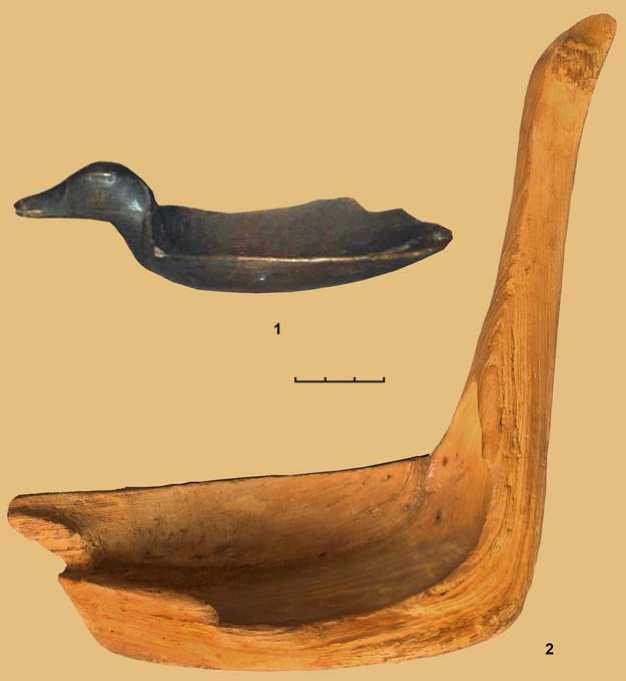

Целые изделия представлены 5 экземплярами, четыре из которых обнаружены на VI Разрезе Горбуновского торфяника, а одно происходит из Шигирской коллекции. В 1927 г. на VI Разрезе найдена деревянная ложка (см. табл., 4 ), вырезанная, возможно, из кедра, с рукоятью в виде головы лебедя [Эдинг, 1929. С. 10; 1940б. С. 36, рис. 27–29; Чаиркина, 2010. С. 102–110]. Ложка размером 17 × 5 × 5,5 см, емкость неглубокая, вытянутая, постепенно сужается к концу. Ручка оформлена в виде тонкой согнутой шеи с наклоненной вниз головой. Скульптура выполнена в силуэтной манере, переход от клюва к голове незаметен, не изображены глаза, носовые отверстия и разрез клюва (рис. 2, 1 ; 3, 3 ).

Ложка, вырезанная из кедра, размером 14 × 5,2 × 6,6 см с головой гуся на конце рукояти, обнаружена в 1936 г. [Эдинг, 1940а. С. 47, табл. II, 1 ; 1940б. С. 40–41, рис. 34] (см. табл., 5 ) [Бунькова, Рыжкова, 2010]. Изделие, возможно, не закончено. Не только голова и шея, но и сам черпак сохранили следы крупных и мелких срезов, относительно сглажена внутренняя поверхность. Необычной является скульптура головы с угловатой выступающей лобной частью и намеченными при помощи небольших срезов глазами (рис. 2, 2 ; 3, 4 ).

В 1936 г. рядом с деревянным сооружением найден ковш размером 19,2 × 8,1 × 7,1 см с головой гуся на рукояти (см. табл., 6 ) [Эдинг, 1940б. С. 38, рис. 32–33]. Голова птицы выполнена в силуэтном стиле (см. рис. 3, 2 ). Внутренняя поверхность изделия сохранила тонкую пленку буроватого цвета, а по краям одной из трещин заметны три пары небольших отверстий. С нижней стороны поперек трещин выделяется прямоугольная площадка 0,8 × 0,5 см, не покрытая

Деревянная посуда с орнитоморфными навершиями Зауралья

|

№ |

Категория находки |

Памятник |

Автор , год исследования |

№ описи |

Участок |

Глубина , м |

Размеры , см |

Объект |

Место хранения |

|

Заготовки посуды с орнитоморфными навершиями |

|||||||||

|

1 |

Ложка |

VI Разрез |

Эдинг , 1936 |

554 |

А 2 |

2,6 |

19,3 × 5 × 7,3 |

водоплавающая птица |

ГИМ |

|

2 |

Ложка (?) |

VI Разрез |

Эдинг , 1936 |

555 |

418-419 |

1,05 |

16,6 × 6 × 5,2 |

водоплавающая птица |

ГИМ |

|

3 |

Рукоять ложки |

VI Разрез |

Чаиркина , 2009 |

60/4522 |

в /3 |

–238 |

7,5 × 1,9 × 1,9 |

водоплавающая птица |

ИИиА |

|

Посуда с орнитоморфными навершиями |

|||||||||

|

4 |

Ложка , кедр |

VI Разрез |

Эдинг , 1927 |

10/114 |

45 |

2,39 |

17 × 5 × 5,5 |

лебедь |

ГИМ |

|

5 |

Ложка , кедр |

VI Разрез |

Эдинг , 1936 |

ТМ -452/18 |

359 |

1,8 |

14 × 5,2 × 6,6 |

гусь |

НТМЗ |

|

6 |

Ковш |

VI Разрез |

Эдинг , 1936 |

552 |

412 |

1 |

19,2 × 8,1 × 7,1 |

гусь |

ГИМ |

|

7 |

Ковш |

VI Разрез |

Старков , 1978 |

ТМ -8719 |

2 |

средн . слой |

22,3 × 20,3 × 5,7 × 1,8 |

лебедь |

НТМЗ |

|

8 |

Ложка , сосна обыкновенная |

Шигирская коллекция |

случайная находка |

С / М 8985 АШ -1104 |

– |

– |

15,1 × 6,6 |

утка |

СОКМ |

|

Обломки посуды с орнитоморфными навершиями |

|||||||||

|

9 |

Ковш (?), кедр |

VI Разрез |

Эдинг , 1927 |

11/115 |

48 |

1,6 |

11,7 × 8,5 × 3,9 |

гусь |

ГИМ |

|

10 |

Ложка (?) |

VI Разрез |

Старков , 1978 |

ТМ -8718 |

2 |

средн . слой |

8 × 1,7–5 × 4,1 |

водоплавающая птица |

НТМЗ |

|

11 |

Ложка (?) |

Стрелка |

Брюсов , 1948 |

570/114 |

45/51 |

– |

8 |

водоплавающая птица |

ГИМ |

|

12 |

Рукоять с головкой от ложки - ковша (?) |

Кокшаровско - Юрьинская |

Сериков ,1981 |

ТМ -7303 |

– |

выброс из канавы |

10 × 1,5–1,8 |

лебедь , гусь ? |

НТМЗ |

|

13 |

Рукоять с головкой от ложки - ковша (?) |

Шигирское А |

Погорелов , ? |

– |

– |

– |

– |

утка |

НПЦ |

|

14 |

Рукоять с головкой от ковша - черпака (?) |

Шигирское А |

Погорелов , ? |

– |

– |

– |

дл . 12 |

утка |

НПЦ |

|

15 |

Рукоять с головкой от ковша (?), кедр |

Горбуновский торфяник |

Эдинг , 1929 |

ТМ -452/16 |

– |

случайная находка |

9,6 × 2,4–5,7 × 1,7–2,1 |

утка |

НТМЗ |

|

16 |

Головка |

VI Разрез |

Эдинг , 1936 |

548 |

397 |

0,85–0,9 |

7 × 2,5 × 0,8 |

утка |

ГИМ |

|

17 |

Головка |

VI Разрез |

Эдинг , 1936? |

ТМ -452/17 |

– |

случайная находка |

3,9 × 1,6 × 1,7 |

водоплавающая птица |

НТМЗ |

|

18 |

Головка |

VI Разрез |

Чаиркина , 2008 |

60/1715 |

А /2 |

–220 |

5,8 × 1,8 × 0,9–1,6 |

гагара |

ИИиА |

|

19 |

Головка |

VI Разрез |

Чаиркина , 2009 |

60/4521 |

в /2 |

–268 |

6,2 × 1,8–2,2 × 1,6–1,8 |

гусь |

ИИиА |

|

20 |

Головка |

VI Разрез |

Чаиркина , 2009 |

60/4523 |

б /3 |

–257 |

3,7 × 1,5 × 1 |

гусь |

ИИиА |

|

21 |

Головка |

VI Разрез |

Чаиркина , 2009 |

60/1716 |

В /1 |

–260 |

3 × 1,1–1,3 × 1,1 |

водоплавающая птица |

ИИиА |

Рис. 2 (фото). Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц из Зауралья: 1 – 2 – VI Разрез Горбуновского торфяника (по: [Чаиркина, 2010. С. 102–110; [Бунькова, Рыжкова, 2010. С. 37– 72])

буроватым слоем. Очевидно, отверстия и площадка – следы крепления лопнувшего сосуда, возможно, медной проволокой и скобочкой.

В 1978 г. рядом с сооружением эпохи ранней бронзы обнаружен ковш в виде трубящего лебедя размером 22,3 × 20,3 × 5,7 × × 1,8 см (см. табл., 7 ) 2. Его отличает высокая вертикальная ручка. Специфично оформление края, противоположного рукояти: он сужается, образуя «носик», в котором вырезан желобок-слив. Смоделирована прямая вытянутая шея птицы, оканчивающаяся поднятой вверх головкой. Рельефно оконтурено крыло (сохранилось только левое) (рис. 4, 2 ; 3, 6 ) [Бунькова, Рыжкова, 2010].

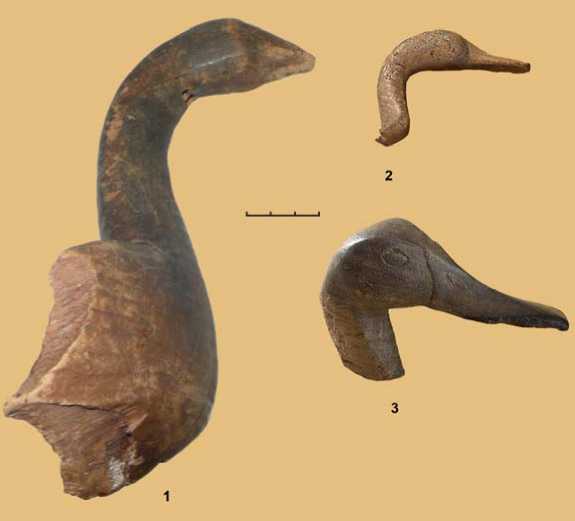

В Шигирской коллекции присутствует ложка длиной 15,1 см с головой утки, вырезанная из сосны обыкновенной (см. табл., 8 ).

Объемная голова птицы подробно детализирована. Показаны не только глаза, оформленные кольцевыми углублениями, но и тщательно вырезано подклювье. Поверхность покрыта мелкими не зашлифованными срезами, что создает впечатление оперения. Голова с клювом, шея и верхняя часть грудины окрашены черной краской (рис. 4, 1 ) [Чаиркина, 2004. Фото 35]. Ложка, предположительно, происходит с Шигирского прииска. Возможно, она была обнаружена вместе с Большим Шигирским идолом [Эдинг, 1940б. С. 58; Мошинская, 1976. С. 11].

Обломки посуды с орнитоморфными на-вершиями представлены 12 экземплярами – фрагментами ковша и 2 ложек, 4 рукоятями с головами и 6 головками водоплавающих птиц.

Сохранившийся обломок ковша (?) длиной 11,7 см, с головой гуся на конце рукояти (табл., 9 ; рис. 5, 1 ; 3, 5 ) найден на VI Разрезе Горбуновского торфяника. Шея расширяется к основанию, сливаясь с краями ковша. Голова выполнена лаконично,

Рис. 3. Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц из Зауралья: 1 – 6 – VI Разрез Горбуновского торфяника (по: [Студзицкая, 1987. C. 324, 401, рис. 122])

Рис. 4 (фото). Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц из Зауралья: 1 – Шигирская коллекция (по: [Чаиркина, 2004. Фото 35]); 2 – VI Разрез Горбунов-ского торфяника (по: [Бунькова, Рыжкова, 2010. С. 37–72])

Рис. 5 (фото). Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц из Зауралья: 1 – VI Разрез Горбуновского торфяника; 2 – 3 – поселение Шигирское А (по: [Погорелов, 2010. С. 203–206])

Рис. 6 (фото). Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц из Зауралья: 1 – 5 – VI Разрез Горбуновского торфяника

слегка сглаженными срезами [Эдинг, 1940б. С. 37–38, рис. 30–31].

Обломок ложки длиной 8 см с головкой водоплавающей птицы обнаружен в раскопе В. Ф. Старкова 3. Головка выполнена в обычной манере объемной реалистичной пластики, лишена глаз и рта (см. табл., 10 ).

Обломок деревянной ложки с головой водоплавающей птицы на рукояти (см.

табл., 11 ) найден на стоянке Стрелка Горбу-новского торфяника 4; сохранившаяся длина – 8 см.

Рукояти с головами водоплавающих птиц найдены на Кокшаровско-Юрьинской стоянке, поселении Шигирское А (2 экз.) и Горбуновском торфянике. На Кокшаровско-Юрьинской стоянке рукоять в виде реали- стично выполненной головы гуся или лебедя (см. табл., 12) происходит, возможно, от ложки-ковша. Клюв отделен от головы одной чертой, его складки сверху показаны двумя линиями, на конце клюва вырезан носик, овалами – ямки ноздрей [Сериков, 1992. С. 137].

Головой утки (см. табл., 13 ; рис. 5, 2 ) была украшена, вероятно, ложка (ковш?), найденная на поселении Шигирское А. Клюв отделен валиком от головы с двумя «рожками» на лбу. Овальными ямками показаны ноздри, надклювье выделено двумя линиями, подклювье и гортань вырезаны двумя дугами. Голова с клювом и переход в шею окрашены черной краской [Погорелов, 2010].

Самым выразительным образцом является рукоять, вероятно, от ковша-черпака, изображающая шею и голову утки (см. табл., 14 ; рис. 5, 3 ), найденная на том же памятнике. Скульптура длиной 12 см, клюв отделен валиком от головы с двумя «рожками» на лбу. Тонкими линиями вырезаны эллипсовидные глаза и двойной – аналогичной формы ноздри. Складки клюва сверху прорезаны тремя линиями, на его конце выделен прямоугольный носик, снизу прорезан край клюва. В виде валиков и ложбинок вырезана гортань и подклювье [Там же].

На Горбуновском торфянике при разработке торфа была случайно найдена ручка сосуда в виде головы утки (см. табл., 15 ), сохранившаяся на длину в 9,6 см (рис. 6, 1 ; 3, 1 ) [Эдинг, 1929. С. 10, рис. 8].

Головки водоплавающих птиц, предположительно являвшиеся навершиями ложек (6 экз.), обнаружены на VI Разрезе Горбу-новского торфяника. Они выполнены в силуэтной манере, поверхность заглажена, опущены изображения глаз и носовых отверстий, не показан разрез клюва. В 1936 г. под крайней жердью стлани найдены обломки ковша или большой ложки с ручкой в виде головы утки сохранившейся длиной 7 см (см. табл., 16 ) [Эдинг, 1940а. С. 51, табл. III, 4 ].

На Горбуновском торфянике случайно найдена деревянная головка длиной 3,9 см, происходящая, вероятно, от ложки [Эдинг, 1940б]. Изображение водоплавающей птицы сильно стилизовано (см. табл., 17 ).

В раскопах Н. М. Чаиркиной 2008–2009 гг. обнаружены головка гагары длиной 5,8 см, две головки гусей длиной 6,2 и 3,7 см, водо- плавающей птицы – 3 см (см. табл., 18–21, рис. 6, 2–5).

Таким образом, посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц в эпоху неолита – ранней бронзы была распространена на колоссальной территории. Частота ее встречаемости различна: 10 предметов происходят с огромной территории лесной зоны Восточной и Северной Европы и 21 – из Среднего Зауралья. Все изделия Восточной и Северной Европы, как и часть предметов из Зауралья (5 экз.), найдены в культурных отложениях поселений. Подавляющее большинство зауральских – 16 экземпляров, обнаружено на пока единственном известном торфяниковом культовом памятнике – VI Разрезе Горбуновского торфяника.

Часть зауральских предметов выполнена из кедра и сосны обыкновенной (см. табл.) 5. При изготовлении некоторых изделий лесной зоны Восточной и Северной Европы использованы дерево лиственных пород (ковши из Сарнате) [Ванкина, 1970. С. 104] и кедровая сосна [Ayrapaa, 1930]. Для остальных определения не проводились.

Согласно исследованиям С. Н. Погорелова [2002], технология изготовления посуды реконструируется следующим образом. Выбиралась определенная часть ствола, расположенная ближе к ядру или внешним слоям, учитывались ее плотность, ровность и смолистость. Первичной заготовке придавалась необходимая форма с учетом расположения годовых колец древесины. Подработка рукояти, днища и других частей осуществлялась строганием, выемка полостей – скоблением, оформление орнитоморфного образа – строганием, подрезанием, скоблением, сверлением или прорезанием отверстий. Поверхность сосудов подвергалась шкурению, некоторых – шлифованию, возможно, пропитке водоотталкивающими средствами. Сохранившиеся следы обработки поверхности изделий указывают на использование каменных и металлических орудий. Некоторые скульптуры подвергали детальной проработке, они снабжались дополнительными элементами, резьбой, возможно, окраской подчеркивались их видовые особенности.

Размеры изделий положены в основу их условной градации на ложки и ковши. В ряде случаев приблизительные размеры предметов можно оценить даже по фрагментам. Наиболее крупные экземпляры (более 30 см длиной) – из Сарнате и Сахтыш I, среднего размера (около 20–25 см длиной) – из Мод-лоны, Репища IV, Швентойи 23, Ивановского 7, мелкие (13–19 см длиной) – из Пие-лисъярви. Форма и объем чаши также довольно разнообразны: вытянутая и уплощенная (Сарнате, Ивановское VII); глубокая и подтреугольного сечения (Швентойи 23, реконструкция); правильно круглая, средней глубины (Пиелисъярви). Относительно глубок только ковш из Швентойи 23, емкость остальных изделий не большая.

Изделия, происходящие из Зауралья, меньше восточно-европейских. Емкость не превышает 11 × 7 × 3 см (см. табл.), она в 1,5–2 раза больше головы скульптуры. Поэтому все имеющиеся в наличии орнито-морфные головки могли принадлежать большим ложкам или маленьким ковшам, а маленькие стилизованные головки водоплавающих птиц (?) (см. табл., 17 , 21 ; рис. 6, 4 ), обнаруженные на VI Разрезе, – маленьким ложкам.

Угол между шеей птицы и краем чаши в интервале от 90 до 120º отмечен у предметов из Модлоны, Швентойи 23, Репище IV, Сахтыш I, Пиелисъярви, почти всех зауральских изделий; более пологий – ближе к 180º, у предметов из Сарнате (самый крупный ковш) и Ивановского 7. Явно не все зауральские ложки и ковши были снабжены рукоятями в виде голов птиц. На известных целых изделиях (без голов птиц) при низко опущенной рукояти не наблюдается органической связи ложа, рукояти и ее края, на котором, вероятно, орнитоморфное навершие не предусматривалось.

В рассматриваемых материалах Зауралья, Восточной и Северной Европы близок и видовой состав изображаемых водоплавающих птиц 6, среди которых преобладают утки, гуси и лебеди, единично представлены чомга (?) (Модлона) и гагара (VI Разрез). В некоторых случаях (для заготовок и сильно стилизованных изображений) определения разноречивы или носят предположительный характер. В Восточной и Северной Европе два из трех предметов поселения Сарнате определены как дикий гусь (крупный ковш) и дикая утка (средний фрагмент) [Ванкина, 1970. С. 103]. Согласно определениям орнитолога И. В. Фадеева, экземпляры из Сарнате и Швентойи 23 изображают лебедей, а из Сахтыш I – гуся. На ложке из Пиелисъярви изображена утка [Ayrapaa, 1930].

На зауральских ложках и ковшах представлены лебеди (2), утки (5), гуси (5), гусь или лебедь (1), гагара (1), вид остальных изображений (7) не определяется (см. табл.).

Большая часть рассмотренных орнито-морфных наверший лесной зоны Восточной и Северной Европы и Зауралья, при некоторых отличиях в форме и размерах, стилистически близка, реалистична, хотя и выполнена в силуэтной манере без проработки графических деталей. Они обнаружены на VI Разрезе и стоянке Стрелка Горбуновско-го торфяника, поселениях Абора I, Сарнате, Репище IV, Ивановское VII, Сахтыш I и Пиелисъярви.

В том и другом регионах присутствуют реалистичные скульптуры с тщательной, но стилистически различной манерой оформления некоторых элементов и глаз. В Зауралье объемные головы птиц поселения Ши-гирское А и на изделии из Шигирской коллекции (см. табл., 8 , 13 , 14 ; рис. 4, 1 ; 5, 2 , 3 ) подробно детализированы. Показаны не только глаза эллипсовидной формы, оформленные кольцевыми углублениями, но и тщательно вырезаны надклювье, подклювье и гортань. Поверхность покрыта мелкими не зашлифованными срезами, что создает впечатление оперения. Голова с клювом, шея и верхняя часть грудины окрашены черной краской. Несколько более стилизовано изображение с Кокшаровско-Юрьинской стоянки.

На скульптурах поселения Модлона и Швентойи 23 глаза показаны ямками-сверлинами, прорезью – линия клюва (см. рис. 1, 1 , 5 ).

Разная степень стилизации и детализации скульптур рассмотренных регионов, возможно, связана с культурно-хронологическими различиями памятников, на которых они обнаружены. Для лесной зоны Восточной и Северной Европы датировка изделий относительна. Они происходят с многослойных поселений и связаны с широким кругом относительно синхронных нео-энеолитических культур: с керамикой типа Модлона (пористой с органической примесью), поздней гребенчатой керамикой (Финляндия, Восточная Балтия и северо-запад России), нарвской (Литва), волосовской (центр Европейской части России). Вероятно, их следует относить к III тыс. до н. э. по относительной шкале датирования.

Нет четких данных и о датировке всех орнитоморфных скульптур из торфяниковых памятников Зауралья: на многослойной Кокшаровско-Юрьинской стоянке изделие обнаружено в выбросе из канавы; на стоянке Стрелка, как и на поселении Шигирское А, присутствуют слои эпохи неолита и энеолита, стратиграфическая позиция изделий не совсем ясна. Материалы Шигирской коллекции, из которой происходит ковш с головой утки, не имеют четкого археологического контекста, обнаружены случайно в XIX в. во время добычи золота. Скульптуры VI Разреза Горбуновского торфяника, судя по данным Д. Н. Эдинга [1940а; 1940б] и материалам последних исследований, датируются III – началом II тыс. до н. э. по относительной шкале датирования. Таким образом, рассматриваемые изделия практически одновременно бытовали на территории Зауралья, в лесной зоне Восточной и Северной Европы.

По имеющимся данным сложно определить функциональное назначение этих предметов: для индивидуального употребления пищи ложки, и тем более ковши, велики (среди изделий без наверший есть маленькие ложки); для зачерпывания большого количества жидкости ковши неглубоки (в Зауралье известны деревянные сосуды большего объема без наверший). На территории Центральной России среди энеолити-ческих материалов поселений с хорошей сохранностью кости известно некоторое количество костяных «ложек», отчасти напоминающих современные [Искусство…, 1992]. Есть основания относить их к предметам повседневного использования. Ложки и ковши, украшенные скульптурными изображениями птиц, вероятно, не были предметами повседневного пользования, а предназначались для зачерпывания относи- тельно небольшого количества жидкости и / или твердой пищи в ритуальных целях.

Причиной морфологических различий может быть также и некоторая разница в функционально-семантическом назначении предметов. Обращает на себя внимание и разница в размерах между европейскими и зауральскими изображениями. В дальнейших исследованиях, на основании большего количества материалов, этот вопрос потребует дополнительной разработки.

Деревянную посуду со скульптурными изображениями водоплавающих птиц на рукояти исследователи всегда относили к ритуальным предметам [Эдинг, 1940б; Мо-шинская, 1976]. Контекст большинства изделий, обнаруженных в лесной зоне Восточной и Северной Европы, не несет информацию о каких-то особенностях их ритуального использования: это, по-видимому, выброшенные, сломанные вещи, оставленные в брошенном жилище или за его пределами. В Зауралье единственным исключением, где контекст этих изделий определен и пока уникален, является VI Разрез Горбу-новского торфяника. Он занимает особое место среди всех известных торфяниковых памятников по количеству раскопанной площади – более 1 500 кв. м, наличию сложного комплекса деревянных сооружений и сопровождающему их материалу – орнитоморфным, зооморфным и антропоморфным скульптурам, явно указывающим на культовый характер этих объектов.

Несмотря на то, что деревянная посуда относится к числу редких находок, а посуда со скульптурными деталями – к числу уникальных, очевидно, что на всех поселениях, где смогло сохраниться дерево (Финляндия, Восточная Европа, Зауралье), подобные находки имеются. Это свидетельствует о том, что распространение деревянной посуды в эпоху неолита – ранней бронзы лесной зоны Северной Евразии, в том числе, ритуальной, имело повсеместный характер. В исследованиях последних десятилетий посуда с изображениями водоплавающих птиц связывается с наличием представлений о сотворении мира из водной стихии [Жульни-ков, 2006. С. 40–42]. Идея творения, по-видимому, действительно связана с космогоническим образом водоплавающей птицы во всей мифологической традиции народов Северной Евразии. Однако рассмотренные материалы нельзя с уверенностью интер- претировать только в русле космогонической гипотезы, так как существует несколько находок ковшей и ложек с рукоятями, увенчанных головами медведя (Лаукаа, Южная Финляндия, Сарнате, Латвия, Усвя-ты IV, Псковская область, Имерка VIII, Пензенская область; единственный предмет выполнен из кости, но в «традиции» деревянной посуды) и лося (Киттиля, Лапландия) [Carpelan, 1977; Ванкина, 1970; Мазур-кевич, 2009. С. 82; Королев, Ставицкий, 2006]. Размещение на удлиненной ручке ложки или ковша головы медведя или лося с современной эстетической точки зрения представляется несколько нелепым. Возможно, вначале бытовала только посуда с изображением водоплавающей птицы, а уже затем появились, преимущественно, ложки с головами медведя и лося. Предельно малое число находок не позволяет сделать уверенных выводов по этому вопросу.

В Зауралье известны так называемые сосуды-лоси с выемкой – полостью, расположенной в спине животного, и прорезные черпаки, края рукоятей которых оформлены в виде лосиных голов. На поселении Усвяты IV (Псковская обл.) найдено весло с навер-шием в виде двух птичьих голов [Мазурке-вич, 2009. С. 82]. На VI Разрезе обнаружено весло со скульптурным навершием в головы утки, на поселении Шигирское А – рукоять весла с навершием в виде головы шилохвости. Все эти находки относятся к той же эпохе, что и посуда с головами птиц. В связи с фактом существования деревянной посуды с зооморфными головами представляется, что семантику ритуальной посуды следует связывать не только с понятиями «вода – водоплавающая птица – космогония». По материалам лесной зоны Восточной и Северной Европы, предположительно, как и в связи с резными подвесками-нашивками, речь могла бы скорее идти о связи с определенными тотемными представлениями разных регионов. Согласно проведенным наблюдениям, целый ряд категорий зооморфных подвесок-нашивок лесной зоны Восточной Европы имеет четкую территориальную привязку, охватывая определенный район. Многообразие птичьих образов (пород), воплощенных в этих предметах, и их многочисленные находки в Волго-Окском междуречье позволяют предполагать совместное проживание на одном поселении представителей разных родовых объединений. Экстраполировать полученные данные на зауральские находки было бы преждевременным, так как в Зауралье количество обнаруженных предметов искусства, с которыми можно было бы проводить сравнения изучаемых предметов, во много раз меньше, чем в лесной зоне Восточной Европы. Однако тот факт, что появление и распространение ритуальной деревянной посуды со скульптурными изображениями водоплавающих птиц происходило в обоих регионах относительно одновременно, указывает на вероятное существование близких мифологических представлений и форм обрядности в обоих регионах.

Антропоморфные и зооморфные скульптуры, святилищные комплексы, являющиеся неотъемлемой частью мировоззренческих представлений населения Зауралья эпохи мезолита-бронзы, обнаруживают сходство стилистического воплощения с культовыми местами и зоо-антропоморфными образами, использующимися в ритуальной практике обских угров. Изображения птиц, сопровождавшие хантов и манси в реальном и нереальном мире, имели сакральное значение, обеспечивали связь с духами-покровителями, могли использоваться в магических ритуалах общения людей со сверхъестественными существами, выступали посредниками между нижним, средним и верхним мирами, принимали участие в проводах душ умерших в нижний мир [Напольских, 1992. С. 71–72]. Культовое почитание тех или иных птиц могло иметь полисемантический характер. Обские угры имели родовые группы, ведущие свои истоки от орла, журавля и других птиц. По мнению М. Ф. Косарева [2003. С. 77–82], большая часть тотемистических персонажей птичьего облика трансформировалась в светлые духовные сущности (душа-птица, шаманские духи верхнего мира и т. д.), но при этом долго сохраняла тотемные признаки и функции. Носителями светлой сущности являются не все виды птиц. У обских угров гагара и красношейная поганка связаны с нижним миром, к которому семантически тяготеют и птицы, ведущие, преимущественно, ночной образ жизни. Они, вероятно, никогда не были тотемами.

По мнению Й. Хэкеля [2001. С. 37–41], для угорских народов характерны сильно выраженный человеческий характер духа группы в качестве предка, героя или божества и его воплощение в идоле, более атрибутивное, подчиненное, положение животного по отношению к духу группы, наблюдается связь с животным домашних и семейных духов, животное рассматривается в качестве транспортного средства и формы превращения духа, напоминает животных духов-помощников шамана, отсутствуют чувства родства с животным и представления о происхождении от животного.

Вероятно, орнитоморфные изображения эпохи неолита-бронзы Зауралья, воплощенные в кремневой, деревянной и костяной скульптуре, графических изображениях на посуде и скалах, как и изображения водоплавающих птиц обских угров, полисеман-тичны. Разнообразый видовой состав, размеры, тщательность отделки и стилистические особенности деревянных орнито-морфных скульптур Зауралья позволяют предположить, что, по-видимому, их семантический статус не был един. В принципиально иной, чем на посуде (ложках и ковшах), манере выполнены деревянные скульптуры птиц, обнаруженные на стоянке Разбойничий Остров [Чаиркина, 2005. С. 240, рис. 62, 2 – 3 ]. Они близки изображениям летящих (ныряющих?) птиц и, возможно, связаны с космогоническими сюжетами.

На VI Разрезе найдено пока единственное известное из торфяниковых памятников Зауралья изображение боровой дичи (глухаря) с тщательно проработанными деталями (головой, шеей, крыльями, оперением), которое, возможно, являлось навершием жезла [Чаиркина, 2009].

На VI Разрезе в раскопах Д. Н. Эдинга [1940б. С. 63–65, рис. 59–60] и Н. М. Чаир-киной обнаружены и совершенно иные – плоскостные, сильно стилизованные резные орнитоморфные изображения, выполненные на концах больших досок, напоминающие силуэты «коньков» на фронтонах изб. По предельному схематизму и качеству выполнения они близки антропоморфным скульптурам (идолам) и только тематикой напоминают изображения на ложках и ковшах. Эти скульптуры близки или превышают натуральные размеры изображаемого, но, как и «идолы» угорских народов, не воссоздают его и не отличаются специфическими или сходными чертами с оригиналом. По мнению Д. Н. Эдинга [1940б. С. 69], их принадлежность к кругу тотемных обозначений кажется единственно возможной.

Деревянные ковши и ложки с навершия-ми в виде голов водоплавающих птиц, напротив, отличает реалистичность, стилистическая однородность и тщательность изготовления. По существу, это – поли-функциональный образ емкости и орнито-морфной скульптуры. Оформление ручки в виде головы и шеи водоплавающей птицы находит свое гармоничное продолжение в чаше, живо напоминающей туловище птицы. Они всегда меньше натуральной величины, воплощены на веслах и посуде – ложках и ковшах, использующихся в культовой практике, но остающихся, по существу, бытовыми, предметами. Учитывая данные угорской этнографии и материалы VI Разреза Горбуновского торфяника, где орнито-морфные (в том числе ложки и ковши с на-вершиями в виде голов водоплавающих птиц) и антропоморфные (идолы) скульптуры составляют единый комплекс, мы допускаем не только тотемистическую трактовку образа водоплавающей птицы. Не исключено, что эти скульптуры были изображениями помощников или стихий (сфер природы), подвластных тому или иному духу, его «транспортным средством», возможной формой его превращения.

Стилистическое разнообразие и вариативность воплощения – в глине, камне, дереве, графических рисунках – явно предполагает наличие сложных, возможно, разных комплексов мифологических представлений, связанных с орнитоморфными сюжетами, распространенными на территории Зауралья, в лесной зоне Восточной и Северной Европы в эпоху неолита – ранней бронзы. Однако несомненной является чрезвычайная значимость образа птицы в мировоззрении древнего населения лесной зоны Северной Евразии.

WOODEN DIPPERS WITH WATERFOWL-HEADED HANDLES FROM THE TERRITORY OF THE TRANS-URALS, FOREST ZONE OF THE EASTERN AND NORTHERN EUROPE