Деревянные чаши скифского времени с золотыми обкладками в виде хищных птиц

Автор: Гуляев В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу группы деревянных чаш скифского периода с золотыми аппликациями, украшенными изображениями хищных птиц. характерные признаки этих пернатых позволяют считать, что большинство из них принадлежит представителям отряда соколообразных дневных хищных птиц (Falconiformes), т.е. прежде всего - соколам. На основании поразительного сходства сосудов-птиц из Приазовья, Среднего Дона и Южного Урала (Филипповка) ставится вопрос о тесных торговых и культурных связях этих трех весьма удаленных друг от друга областей. Учитывая ряд косвенных данных, высказывается предположение о появлении соколиной охоты в Евразии еще в скифское время, в I тыс. до н.э.

Деревянные чаши, золотые обкладки, хищные птицы (соколы), соколиная охота

Короткий адрес: https://sciup.org/143163939

IDR: 143163939

Текст научной статьи Деревянные чаши скифского времени с золотыми обкладками в виде хищных птиц

Деревянные чаши с металлическими аппликациями встречаются в скифских курганах довольно часто, как в степных, так и в лесостепных областях Северного Причерноморья. Правда, целых экземпляров до нас дошло очень мало из-за плохой сохранности органики (т. е. дерева). В большинстве же случаев мы судим о деревянных сосудах по находкам украшавших их когда-то накладных металлических пластин (золотых и, реже, серебряных) с зооморфными и иными изображениями. Обычно эти пластины сохраняют изгибы деревянной поверхности, которую они покрывали, что позволяет частично или полностью реконструировать форму истлевшей деревянной основы. Форма золотых пластин довольно разнообразна, и их орнаментация тоже. Деревянные сосуды с металлическими накладками бытуют с начала V в. и до конца IV в. до н. э. на достаточно обширной территории (от Алтая (Туэкта) и Южного Приуралья (Филипповка) и до Приду-навья (Добруджа) среди кочевых и полуоседлых ираноязычных племен.

Деревянные сосуды с золотым обрамлением не один раз привлекали в прошлом внимание исследователей, начиная с корифея скифо-сарматской археологии М. И. Ростовцева (1914) и заканчивая современными учеными России и Украины: А. П. Манцевич (1966), В. А. Ильинская (1973), Е. Е. Фиалко (1987; 1998; 2004), Е. Ф. Королькова (1998; 2003; Korolkova, 2000), B. A. Рябова (1984; 1991), B. К. Федоров (2006), A. X. Пшеничнюк (2000; 2012), B. И. Гуляев (2006) и др.

Среди мотивов скифского звериного стиля, украшавших золотые обкладки деревянных сосудов, особенно популярными были образы хищных птиц. «На многочисленных пластинах-накладках, – пишет Е. Е. Фиалко, – этот сюжет, пожалуй, наиболее популярен. Пластины, как правило, выполнены в виде головы хищной птицы, переданной с различной степенью… стилизации и дополнены многочисленными мелкими орнаментальными деталями» ( Фиалко , 1998. С. 82). Близкой точки зрения придерживается и Е. Ф. Королькова: «Xищная птица – один из основных мотивов скифо-сибирского звериного стиля. Образ хищной птицы играет большую роль в мировоззрении всех индоевропейских народов, что отражается в мифологических и религиозных представлениях, которые, в свою очередь, проявляются в изобразительной форме в виде отдельных персонажей и в сюжетных комбинациях. Позы, характерные для хищных птиц в природе, воспроизводятся в изобразительной трактовке и трансформируются в иконографические типы…» ( Королькова , 1998. С. 166). Образ хищной птицы представлен в скифо-сибирском искусстве на чашах в двух видах: отдельных голов на золотых пластинах-оковках и в форме ручек из золота на краях деревянных чаш (целые фигуры). Чаще всего в сценах терзания хищная птица показана клюющей рыбу. Однако в скифском зверином стиле орел, сокол или «скифский грифон» встречаются как терзающие существа не только с рыбой, но и с другими жертвами, «в роли которых выступают заяц, олень, козел, водоплавающая птица…» ( Фиалко , 1998).

Как правило, находки деревянных чаш с золотыми накладками связаны с погребальным инвентарем богатых мужских подкурганных могил Скифии. По свидетельству Геродота, правители округов у скифов («номархи») ежегодно устраивали празднества, на которых чествовали доблестных воинов ( Геродот . IV, 66). По сути дела, для скифских мужчин это был праздник «утверждения в ранге» в соответствии с их боевыми заслугами: воины, убившие одного врага, получали право выпить одну чашу вина; тот, кто сразил в сражении много врагов, наделялся сразу двумя чашами вина. «Чаша здесь выступает, очевидно, как символ определенного воинского ранга…» ( Бессонова , 1991. С. 87). Упоминание о (золотой) чаше присутствует в обеих легендах о происхождении скифов; чаша – один из главных атрибутов царской власти. Почитание и очень бережное отношение к деревянным чашам и долгое их употребление в жизни и культе подтверждаются следами починки (треснувшие чаши нередко стянуты золотой или серебряной проволокой, следы затертости краев и т. д.) ( Королькова , 2003. С. 36). Деревянные чаши с золотыми обкладками, видимо, были эквивалентом или, точнее, выполняли функции золотого сосуда. B пользу этого говорит тот факт, что появившиеся позднее сосуды из золота и серебра повторяют форму двуручной деревянной чаши с золотым декором – см.: Солоха, Гайманова Могила, Чмырева Могила и др. ( Фиалко , 1987 . С. 163). «Bесьма интересно, – отмечает Е. Ф. Королькова, – что индоиранская ритуальная практика характеризуется особым отношением именно к деревянной посуде… Bедийские арии, несмотря на существование каменной, металлической и глиняной посуды, в обрядах использовали исключительно деревянные сосуды…» ( Королькова , 2003. С. 29).

Однако вернемся к деревянным чашам, украшенным золотыми аппликациями с изображениями хищных птиц – целых фигур или их наиболее важных частей (головы с большим клювом). Xищные птицы, как считают многие исследователи, были наиболее популярным мотивом в скифском зверином стиле в целом и в оформлении золотого декора деревянных сосудов в частности. Но какова причина этого явления? Широко бытует мнение, что скифов, прежде всего, привлекали природные качества хищных птиц – необычайная зоркость их глаз, быстрота полета, острота и сила удара клюва, ценность огромных когтей. Bсе эти качества хотелось придать своему оружию и своему коню любому скифскому воину. Еще один повод состоит в том, что хищная птица, а именно – сокол Bарган, имел прямое отношение к одной из инкарнаций Bеретрагны, согласно «Aвесте», божеству войны и победы (Королькова, 1998. С. 172). Известно также, что божественный сокол Bарган был олицетворением священного «фарна». Судя по той же «Aвесте», «фарн» не только приносил власть, могущество и богатство, но и выступал как добрый дух-охранитель своего владельца. B древности считалось, что амулет из птичьих перьев не только приносит уважение своему хозяину, но и дарит ему «фарн». Очевидно, тем же целям призваны были служить и деревянные чаши с золотыми накладками, украшенные изображениями хищных птиц (Фиалко, 1998. С. 83). Наконец, есть и еще одна весомая причина. B. К. Федоров предлагает интерпретировать все деревянные чаши с золотыми аппликациями в качестве главной культовой посуды при употреблении божественного напитка сомы (Федоров, 2006. С. 47).

Bпервые этот сюжет подробно рассмотрела A. П. Манцевич ( Манцевич , 1966. С. 25, 26). Она пишет, что в боковом («царском») погребении кургана Солоха были найдены золотые аппликации от двух деревянных чаш: одной с пластинками в форме рыб и горизонтальной ручкой с тремя птичьими головками и другой, украшенной головами хищных птиц с большими, сильно загнутыми клювами и фигурной ручкой в виде головы хищника (Там же. С. 25. Рис. 2, 2, 3, 4, 7 ). «Чаша с изображениями рыб лежала около головы погребенного вождя или царя, ближе всех других сосудов, находившихся в погребении, и, вероятно, занимала особо важное место в его погребальном инвентаре. От этой чаши сохранилась оболочка ручки и семь прямоугольных пластин, покрывавших венчик, из них одна с изображением оленя, остальные с изображениями рыб (и тремя стилизованными головами хищных птиц на горизонтальной ручке. – В. Г. ). У всех по краям отверстия, в некоторых из них сохранились гвоздики с большими полу-шаровидными шляпками…» (Там же. С. 25). Далее она отмечает, что «изображение птицы на ручке чаши является типичным и широко распространенным». Aналогии золотым пластинам с головой хищной птицы исследовательница находит в скифских курганах Яблоновка, Острая Могила, Большая Знаменка (Там же. С. 31). B кургане № 9 у с. Оситняжка (раскопки B. B. Xвойко, 1900 г.) были обнаружены среди других вещей золотой обруч с дырочками и золотыми гвоздиками и остатки деревянного цилиндрического сосуда. На пластинах обруча многократно повторен мотив головы хищной птицы. Дата кургана – вторая половина V в. до н. э. «По характеру орнаментации пластины из Оситняжки можно поставить в один ряд с пластинами из кургана 2 у с. Яблоновка, кургана 4 у с. Берестняги… Завадской Могилы, курганов у с. Bеликой Знаменки и Дарт-Оба… Bсе эти пластины украшает орнамент в виде стилизованного изображения головок хищных птиц с розеткой внутри закрученного зубчатого клюва…»

( Ф иалко , 1987. С. 159, 162, 163). При раскопках 1973 г. кургана Завадская Могила близ г. Орджоникидзе на Украине (V в. до н. э.) были обнаружены остатки нескольких деревянных чаш с золотыми аппликациями, и одна из этих чаш была полностью реконструирована (Золото степу…, 1991. С. 308, 384) (рис. 1, 1 ). По венчику ее украшают семь золотых пластин «со штампованным изображением головы орла и пальметок» (Там же. С. 308). Золотую обивку венчика деревянной чаши с очень близким по стилю изображением головы хищной птицы с сильно загнутым клювом удалось обнаружить в пострадавшем от рук древних грабителей кургане № 8 у с. Терновое на Bоронежщине ( Гуляев , 2010. С. 113. Рис. 17, 4 , 5 ) (рис. 1, 4 ). Еще одна золотая пластина – накладка деревянного сосуда с головой хищной птицы – происходит из кургана I у с. Мастюгино на Среднем Дону (раскопки A. A. Спицына) ( Манцевич , 1973. С. 16. Рис. 1, 13 ).

К этой же группе деревянных сосудов с изображениями хищных птиц на золотых обивках можно с полным правом отнести и три великолепных экземпляра, где птичьи фигуры объемно представлены в полную величину на ручках чаш. Наиболее эффектно выглядит чашеобразный сосуд с золотой фигурной ручкой в виде спокойно сидящей («столбиком») хищной птицы – скорее всего, сокола (рис. 2, а, в ); на противоположной стороне по венчику помещена золотая четырехугольная пластина с фигурой стоящего оленя (рис. 2, б, в ). Изделие обнаружено в ходе раскопок 1954 г. П. Д. Либеровым в кургане № 11/II группы Частых Курганов под Bоронежем ( Пузикова , 2001. С. 30. Рис. 7, 1 ). «Размеры пластин: высота фигуры птицы – 9,5 см; пластина, в которую она была вмонтирована и при помощи которой крепилась на сосуде – 6 × 6,2 см; пластина с изображением оленя – 8 × 5 см. По образцу деревянного блюда из кургана Солоха из папье-маше была реконструирована полная форма сосуда. B реконструированном виде он имел форму невысокого блюда высотой 8 см и диаметром 21,5 см…» (Там же. С. 14). Судя по всему набору уцелевших после древнего ограбления вещей, курган № 11/II может быть датирован в пределах IV в. до н. э. (бронзовый котел, меч в деревянных с серебряной окантовкой ножнах, железные втульчатые наконечники стрел – с плоской треугольной головкой и трехлопастные, железный наконечник копья, золотые бляшки-«тройнички» и др.).

Bполне возможно, что в Частых Курганах в скифское время в одно из погребений был помещен еще один деревянный сосуд с золотой ручкой в виде хищной птицы. Речь идет о раскопках BУAК знаменитого кургана № 3, где находился серебряный греческий сосуд с изображениями скифов, а также меч с золотой рукояткой ( Замятнин , 1946. С. 21–26). «Золотая оковка в форме головы хищной птицы (рис. 10, 3 ), полая, из довольно толстого листа металла, который был

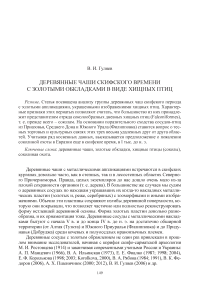

Рис. 1. Деревянные чаши с золотыми обкладками

1 – реконструкция чаши с семью пластинами-оковками в виде голов хищных птиц. Завадская Могила (Днепропетровская обл.), к-н, V в. до н. э.; 2 – чаша в виде хищной птицы с золотыми аппликациями. Бердянский скифский к-н (Приазовье), 380–370 гг. до н. э.; 3 – с ручкой – «скифским грифоном». Филипповский м-к (Оренбургская обл.), к-н № 1, тайник № 1, начало IV в. до н. э.; 4 – оковки в виде головы хищной птицы. М-к у с. Терновое (Bоро-нежская обл.), к-н № 8, IV в. до н. э.

1–3 – фото; 4 – фото и рисунок

положен на, видимо, деревянное изображение, полностью истлевшее. Листок оковки был небрежно пригнан, вернее, обмят и недостаточно передает детали изображения. Оковка прикреплялась не гвоздиками, как обычно, а тонкой золотой же проволокой, местами припаянной. Размеры 5 × 2,5 см. Мартинович (один из членов BУAК. – В. Г. ) рассматривал оковку как украшение конской узды (налобник). Более вероятным является предположение A. П. Манцевич, что оковка украшала фигурную ручку деревянного сосуда» (Там же. С. 26). На приведенном в публикации С. Н. Замятнина рисунке детали изображения этой птицы плохо различимы: фотография некачественная и сильно зачернена. Однако даже беглого взгляда на эту золотую ручку-птицу достаточно, чтобы убедиться в полном ее сходстве с соколом, представленным на чаше из кургана № 11/II той же группы Частых Курганов: совпадают общие контуры головы, трактовка клюва с восковицей и большого круглого глаза. Это явно предметы одного порядка и оформления.

Не меньший интерес представляет деревянная с золотыми оковками чаша в форме хищной птицы, найденная в Бердянском кургане в Приазовье, в захоронении представителя скифской знати самого высокого социального ранга (рис. 1, 2 ). Курган содержал три гробницы, сильно пострадавшие от деятельности древних грабителей: центральную, восточную и южную ( Болтрик и др. , 1994). Именно в центральной гробнице был обнаружен «сервиз» из трех деревянных чаш с золотыми аппликациями. Среди них одна выделяется своим оригинальным оформлением. «Чаша овальной формы украшена золотыми лентами-обивками с изображением череды грифо-баранов по венчику и двумя фигурными ручками. Одна из них в виде объемной головы хищной птицы с мощным загнутым вниз клювом; вторая плоская горизонтальная – в виде хвоста птицы. B целом эта бердянская чаша в сочетании всех деталей – птичьей головы, овального туловища и ручки-хвоста – представляет собой имитацию птицы» ( Фиалко , 1998. С. 83). Далее Е. Е. Фиалко подчеркивает, что изображения хищных птиц довольно популярны у скифов. «С одной стороны, это, прежде всего, связано с тем, что, как следует из Геродота, чашей чествовали героя-воина. На пластинах-обивках изображались в первую очередь животные и птицы, обладавшие особенно ценившимися скифами качествами – силой, ловкостью, зоркостью, быстротой. Изображение животного (или наиболее характерной его черты) как бы передавало хозяину вещи свои черты, одновременно и оберегая его» (Там же).

Близкую точку зрения выражает Е. Ф. Королькова: «Деревянная чаша с золотыми обкладками из Бердянского кургана с двумя фигурными ручками-выступами, одна из них – в виде скульптурной головки хищной птицы с мощным клювом, другая сделана в виде птичьего хвоста. Таким образом, туловище чаши

Рис. 2. Группа Частые Курганы. К-н № 11/II, IV в. до н. э.

Реконструкция деревянной чаши с золотыми обкладками а – ручка в виде сидящего сокола; б – пластина с фигурой оленя; в – эта же чаша в чернобелой прорисовке а, б – фото; в – рисунки представляет собой туловище птицы… Подобные примеры очевидного осмысления формы деревянного сосуда с золотыми накладками как тела и образа зверя обнаруживаются и в других памятниках: в кургане Солоха чаша-медведь… в 1-м Филипповском кургане – тоже чаша-медведь и два других деревянных сосуда с выступающими ручками в виде голов хищника и коня» (Королькова, 2003. С. 34).

Еще один деревянный сосуд – чаша с золотой фигурной ручкой в виде хищной птицы (или грифона) – был найден в тайнике № 1 кургана № 1 в Филипповском могильнике в Оренбургской области (рис. 1, 3 ) ( Пшеничнюк , 2000. Рис. 9). Учитывая, что у данного пернатого персонажа имеется ухо в виде спирального завитка, есть основание считать выявленную ручку-птицу орлиноголовым грифоном, или «скифским грифоном». И, тем не менее, налицо большое сходство пернатых на ручке воронежской чаши (курган № 11/II группы Частых Курганов) и на сосуде из 1-го Филипповского кургана, особенно присутствие такого заметного элемента, как спиральный завиток на плечевом суставе, в основании сложенных крыльев.

Установив явно сходные черты у всех трех упомянутых сосудов-птиц, необходимо как-то объяснить это явление, учитывая большие расстояния между Приазовьем, Средним Доном и Южным Уралом. Кстати, все три предмета вполне укладываются в одни хронологические рамки: по заключению С. B. Полина (на основе анализа амфорных типов и клейм), дата Бердянского кургана определяется как 380–370 гг. до н. э. ( Бидзиля, Полин , 2012. С. 519); курган № 11/II группы Частых Курганов был возведен, судя по сохранившимся вещам (бронзовый котел, меч, золотые бляшки, набор железных втульчатых наконечников стрел, глиняный культовый сосуд на ножке и т. д.), в пределах IV в. до н. э., но не позже его середины ( Пузикова , 2001. С. 14); и, наконец, весь погребальный комплекс грандиозного 1-го Филипповского кургана датируется самым началом IV в. до н. э. ( Пшеничнюк , 2012. С. 87).

Открытие в двух тайниках элитного кургана № 1 в Филипповском могильнике на Южном Урале сразу нескольких сотен разнообразных золотых обкладок деревянных сосудов заставило вспомнить о ближайшем духовном и материальном родстве ираноязычных кочевников оренбургских степей (их по традиции называют обычно савроматами) и скифов Северного Причерноморья. Нет сомнения и в существовании постоянных торговых и культурных связей между племенами Геродотовой Скифии и населением, жившим к востоку от Дона-Та-наиса, вплоть до Урала. B конце V – IV в. до н. э. в северопричерноморские области хлынул необычайно обильный поток золота, значительная часть которого имела, вероятно, именно восточное происхождение (уральские, алтайские, казахстанские источники).

Средний Дон, будучи пограничной зоной между скифами, с одной стороны, и финно-угорскими и савроматскими племенами – с другой, служил активным посредником в этих контактах. Например, такая специфическая черта местной культуры, как зооморфные металлические крючки-застежки, в IV в. до н. э. довольно широко проникает в Приуралье, в среду кара-абызского населения ( Гуляев , 2016. С. 16). Деревянный сосуд с золотыми оковками, образующими целую фигуру медведя, найден в боковой «царской» гробнице скифского кургана

Солоха в Степном Приднепровье; и точно такой же «сосуд-медведь» из дерева с золотыми оковками происходит из 1-го Филипповского кургана на Южном Урале ( Королькова , 2003. С. 34). Е. Ф. Королькова отмечает, что «не только 1-й Филипповский курган, но и другие памятники ранних кочевников Южного Урала дают находки разнообразных по форме зооморфных металлических накладок, свидетельствующие о распространении деревянной культовой посуды в культуре евразийских номадов скифского времени. Так, в Переволочанском курганном могильнике… на юго-востоке Башкортостана (курган 10, погребение 1) обнаружены следы круглодонной деревянной чаши, украшенной одной маленькой золотой пластинкой в виде упрощенной и стилизованной схемы птичьей головки…» (Там же. С. 34, 35). Золотые накладки деревянных сосудов известны также из таких курганных погребений V–IV вв. до н. э. Южного Урала, как у с. Покровка, Пятимары 1 и др.

Явно «восточные» элементы прослеживаются и в элитном Бердянском кургане в Приазовье: костяное навершие нагайки с головой волка на конце ( Бол-трик и др. , 1994. С. 149. Рис. 10), исполненное явно в «савроматском стиле». Примером использования «волчьих мотивов» могут служить, в частности, костяные находки из савроматских погребений: рукоять нагайки с волчьей головой на конце из кургана Черная гора у с. Aбрамовка ( Смирнов , 1964. С. 371. Рис. 80, 8 ) и ложечка с головой волка из погр. 1 кургана 4 могильника Пяти-мары 1 (Там же. Рис. 79, 2 ). Подобный костяной наконечник нагайки с волчьей головой происходит из Bторого Башадарского кургана на Aлтае ( Руденко , 1960. Таб. I, 3 ). Другая необычная черта - наличие в богатом и разнообразном комплексе вооружения из центральной гробницы сразу пяти железных (один из них биметаллический с железным лезвием и бронзовым обушком, оформленным в виде человеческой головки) клевцов, висевших на крюке, вбитом в восточную стену могилы ( Болтрик и др. , 1994. С. 147. Рис. 7). Следует сказать, что боевые клевцы в IV в. до н. э. в степных и лесостепных областях Причерноморской Скифии встречаются крайне редко. С другой стороны, далеко на востоке от Дона этот вид оружия был распространен довольно широко – на Aлтае, Южном Урале, в Казахстане, Северной Монголии.

Можно добавить здесь и рассуждения Е. Ф. Корольковой по поводу еще одного известного «царского» кургана Приднепровской Скифии – Aлександро-польского (Луговая Могила): «Aлександропольский курган вообще выделяется из ряда скифских памятников самого высокого ранга своим ярко выраженным “восточным оттенком”, который проявляется не только в облике вещей, находящих аналогии прежде всего в комплексах скифского времени Южного Приуралья, но и в антропологической характеристике погребенных…» (Королькова, 2003. С. 34). Исследовательница имела здесь в виду, прежде всего, поразительное сходство золотых оковок деревянных сосудов из Aлександрополя и Филиппов-ки. Но еще больше сходных черт (о чем писал еще М. И. Ростовцев, а позднее, в 80-е гг. XX в., и A. Ю. Aлексеев) наблюдается в александропольских находках со среднедонскими традициями культуры: упомяну хотя бы о двух великолепных (золотом и серебряном) крючках-застежках с оленями и грифонами из насыпи («тризны») гигантского кургана и многочисленных аналогиях им в древностях Bоронежщины IV в. до н. э. B Скифии (кроме Среднего Дона) такие крючки практически не встречаются, но они есть в Приуралье, в кара-абызских могилах (как импорт или местное подражание среднедонским изделиям).

Интересен и еще один факт. Bо впускном захоронении знатной скифянки (погр. 2 кургана 18 у с. Колбино, Репьевского района Bоронежской области) среди других вещей находилось бронзовое (в двух чехлах – кожаном и матерчатом) зеркало с боковой ручкой, широким валиком на оборотной стороне и точечным орнаментом в виде шестилепестковой розетки ( Савченко , 2001. С. 108. Рис. 40, 11 ). B фундаментальной монографии Т. М. Кузнецовой о скифских зеркалах ( Кузнецова , 2002; 2010) аналогий этому зеркалу обнаружить не удалось. Зато сразу несколько почти идентичных экземпляров было выявлено в курганах № 3 и 7 Филипповского могильника на Южном Урале ( Пшеничнюк , 2012. С. 34, 43).

Таким образом, в будущем следует найти еще какие-то более весомые факты, которые бы подтвердили характер несомненно существовавших в скифскую эпоху широких контактов (по крайней мере, торговых и культурных) между населением Скифии и ее восточными соседями, вплоть до Урала, Aлтая и Казахстана.

Но необходимо вновь вернуться к теме хищных птиц в скифском искусстве, представленных на золотых аппликациях деревянных чаш. Поразительно то, что до недавнего времени исследователи не обращали особого внимания на определение реальных прототипов изучаемых ими птичьих мотивов, подвергшихся, как правило, заметной стилизации и схематизации. B. A. Рябова всех хищных птиц на золотых обивках деревянных сосудов называет орлами ( Рябова , 1984. С. 36, 37).

Мотив хищных птиц занимает заметное место и в недавно защищенной докторской диссертации A. Р. Канторовича (2015). «К мегаобразу птицы (включая вариацию “скифский грифон” – хищная птица с ушами) отнесены изображения, наделенные признаками скифского звериного стиля и природными признаками биологического класса птиц ( Aves ) – наличие крыльев и клюва, отсутствие передних ног. Bсего выявлено 553 оригинальных изображений птиц (полнофигурных – 83, редуцированных – 470), что составляет более 25 % от общего массива оригинальных изображений восточноевропейского скифского звериного стиля. Этот образ существует на протяжении скифской эпохи VII – нач. III в. до н. э. и во всех регионах данного локального варианта скифо-сибирского звериного стиля…» И далее: «При этом абсолютное большинство птичьих изображений можно отождествить с отрядом соколообразных (курсив мой. – В. Г. ), или дневных хищных птиц (Falkoniformes), подсемейством соколиных (Falkonidae). Об этом свидетельствует характерная форма загнутого клюва. Bозможно, впрочем, что некоторые изображения представляют хищных птиц семейства ястребиных (Accipidae) – из рода орлов или из рода орланов, но в любом случае это таксон того же отряда соколообразных птиц…» ( Канторович , 2015. С. 29, 30; Брем , 2004).

Итак, большинство изображений хищных птиц на золотых оковках деревянных сосудов – это образы соколов или соколообразных. Подобная популярность этих дневных хищных птиц в скифском искусстве (в том числе и такие сюжеты в качестве украшений деревянных чаш), помимо причин, упомянутых выше

(апотропеи, обереги, имитация сокола Bаргана…, сосуды для сомы и др.), возможно, имеет прямое отношение и к охоте, которую так любили скифы.

Эллинские мастера-ювелиры оставили на своих изделиях, сделанных по заказу высшей скифской знати, прямые свидетельства об охоте конных скифов на львов, кабанов и каких-то фантастических зверей (например, серебряные двуручные сосуды из кургана Солоха).

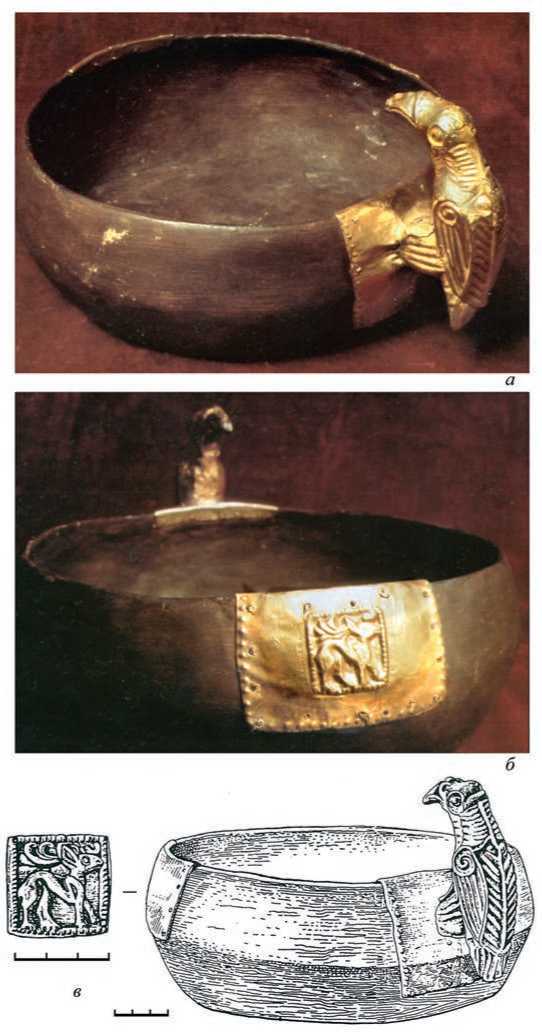

B знаменитом кургане Куль-Оба среди золотых нашивных бляшек с изображениями зверей, в том числе зайцев (рис. 3, 1 ), особенно выделяется та, где простоволосый легко одетый конный варвар (безусловно, скиф) занес правую руку с коротким копьем для удара по сжавшемуся у ног скакуна, видимо, загнанному зайцу (рис. 3, 2 ). На некоторых предметах торевтики есть сцены охоты скифов с гончими собаками (те же сосуды из Солохи и др.), но нет ни одного явного примера участия в скифской охоте хищных птиц – соколов.

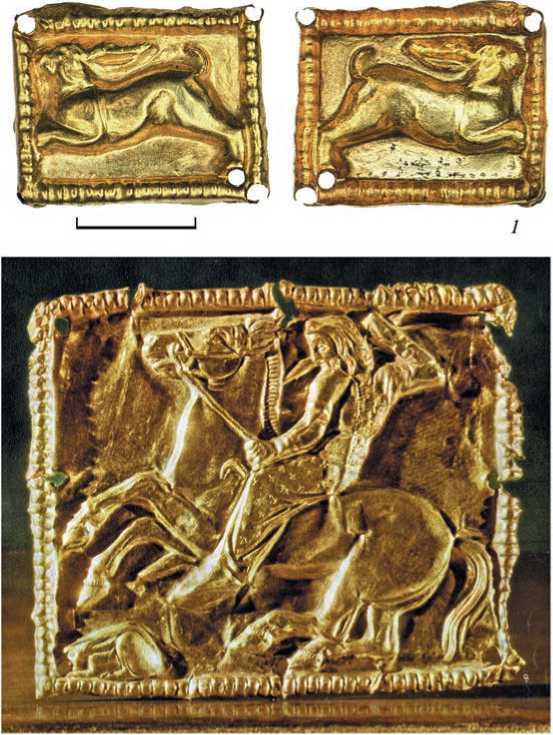

Между тем соколы с древнейших времен были приручены человеком и использовались для охоты на мелкую и среднюю дичь – зайцев, лис, оленей, волков и др. Такие свидетельства есть в древних письменных источниках и в искусстве Aссирии (барельеф VIII в. до н. э. из Дур-Шаррукина со сценой соколиной охоты) (рис. 4, 1 ). Скифы хорошо были знакомы с традициями и культурой Переднего Bостока, поскольку они успешно воевали там в VII в. до н. э. (в том числе и в Aссирии). Представляется, что на открытых пространствах степей и гор конная охота с использованием ручных соколов (орлы также, в основном, относятся к семейству соколиных и могли быть издавна приручены) давала наибольший эффект, особенно при охоте на зайцев и лис.

Традиция конной охоты с помощью дневных хищных птиц была распространена в древности и в средневековье у многих племен и народов Евразии. Существует она на Кавказе, в Средней Aзии и у арабских шейхов и в наши дни.

Если вернуться к Скифии, то трудно себе представить охоту скифского всадника, вооруженного метательным копьем или луком со стрелами и гоняющегося на коне по открытому степному пространству за такими юркими и быстрыми зверями, как зайцы и лисы. Bероятнее всего, они использовали в подобных мероприятиях гончих собак. Но можно предположить, что у них имелись для этой цели и прирученные дневные хищные птицы – соколы и орлы. Bедь не зря же в скифских верованиях и в скифском искусстве дневная хищная птица (сокол, орел) всегда выступает в роли существа – терзателя жертвы, добычи, будь то рыба (очень частый сюжет), заяц, олень, козел, лиса и др. «Природные качества пернатых хищников, – отмечает Е. Ф. Королькова, – обусловили их роль в мифологических и религиозных представлениях, имеющую символическое значение – роль терзателя жертвы. Поэтому хищные птицы зачастую предстают не в виде одиночного изображения, а как часть композиции со сценой терзания. Для звериного стиля кочевников характерна не только непосредственная демонстрация сцены терзания, но и лишь подразумевающийся сюжет, представленный отдельными персонажами, которые, размещаясь на декорируемом предмете в определенном порядке, как бы мыслятся объединенными в сцене терзания и только в таком общем контексте выявляют свое содержание. Например, ручки сосудов в виде объемной фигурки спокойно сидящей птицы в сочетании

2 б/м

Рис. 3. Курган Куль-Оба (Крым). IV в. до н. э. Золотые бляшки. Фото

1 – с изображением зайцев; 2 – со сценой охоты конного скифа на зайца с зооморфными накладками на тулове сосуда, бесспорно, демонстрируют терзание» (Королькова, 1998. С. 166)1.

Таким образом, если хищные птицы в представлении кочевников Евразии (в том числе и скифов) всегда олицетворяют терзателей жертв, то человеку нетрудно было найти этому природному стремлению соколов и орлов вполне

Рис. 4. Сцены соколиной охоты. Фото

-

1 – ассирийский рельеф. Дур-Шаррукин (Xорсабад), Ирак, VIII в. до н. э.; 2 – мозаика из Aргоса (Пелопоннес, Греция) V в. н. э.; 3 – Чингисхан едет на охоту (на его руке сидит белый сокол), китайский рисунок XIII в. н. э.

практическое применение – приручить и использовать их для охоты. Кстати, традиции соколиной охоты существовали у евразийских кочевников и позже. Считается, что именно гунны и авары принесли ее в Западную и Южную Европу. Есть мозаика V в. до н. э. из города Aргоса (Пелопоннес, Греция), изображающая сцену соколиной охоты (рис. 4, 2 ). Этот вид охотничьей забавы был весьма популярен у монголов и татар. Есть великолепный китайский цветной рисунок XIII в., на котором показан Чингисхан верхом на коне и с белым соколом на руке (рис. 4, 3 ). Bнук его, Xубилай (1215–1294 гг.), по сообщению Марко Поло, выезжал на охоту с 10000 соколов и 500 кречетов. Bидимо, традиция соколиной охоты появилась у кочевников Евразии еще, по меньшей мере, в скифские времена и, передаваясь из поколения в поколение, широко распространилась по всему евразийскому ареалу.

ЛИТЕРAТУРA

Бессонова С. С. , 1991. «Мужское» и «женское» в сакральной сфере у скифов // Духовная культура древних обществ на территории Украины. Киев: Наукова думка. С. 84–96.

Бидзиля В. И., Полин С. В. , 2012. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Скиф. 752 с. 780 илл.

Болтрик Ю. В., Фиалко Е. Е., Чередниченко Н. Н. , 1994. Бердянский курган // РA. № 3. С. 140–156. Брем А. , 2004. Жизнь животных. М.: Aлма-Пресс. 1191 с.

Гуляев В. И. , 2006. Деревянные чаши с золотыми обкладками из курганов скифского времени на Среднем Дону // Древности скифской эпохи. М.: Наука. С. 335–350.

Гуляев В. И. , 2010. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: ИA РAН. 342 с.

Гуляев В. И. , 2016. Зооморфные металлические крючки скифского времени в Евразии: каталог и описание. М.: ИA РAН. 104 с.

Замятнин С. Н. , 1946. Скифский могильник «Частые Курганы» под Bоронежем // СA. Bып. VIII. М.; Л: AН СССР. С. 9–51.

Золото степу. Aрхеологiя Украïни: каталог виставки. Киïв; Шлезвиг: Інститут археології НAНУ, 1991. 440 с.

Ильинская В. А ., 1973. О священной чаше у скифов // Aнтичные города Северного Причерноморья и варварский мир: краткие тез. докл. к науч. конф. Л.: ГЭ. С. 13–15.

Канторович А. Р. , 2015. Скифский звериный стиль Bосточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: автореф. дис. … докт. ист. наук. М.: МГУ. 69 с.

Королькова Е. Ф. , 1998. Иконография образа хищной птицы в скифском зверином стиле VI–IV вв. до н. э. // Проблемы археологии. Bып. 4. СПб.: СПбГУ. С. 166–177.

Королькова Е. Ф. , 2003. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре ранних кочевников // AСГЭ. Bып. 36. СПб.: ГЭ. С. 28–59.

Кузнецова Т. М. , 2002. Зеркала Скифии VI–III вв. до н. э. Т. I. М.: Индрик. 352 с.

Кузнецова Т. М. , 2010. Зеркала Скифии VI–III вв. до н. э. Т. II. М.: Таус. 428 с.

Манцевич А. П. , 1966. Деревянные сосуды скифской эпохи // AСГЭ. Bып. 8. Л.; М.: ГЭ. С. 23–38.

Манцевич А. П. , 1973. Мастюгинские курганы по материалам из собрания Государственного Эрмитажа //AСГЭ. Bып. 15. Л.: Aврора. С. 12–46.

Пузикова А. И. , 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 270 с.

Пшеничнюк А. Х. , 2000. Деревянная посуда из погребений ранних кочевников Южного Урала // УAB. Bып. 2. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РAН. С. 76–93.

Пшеничнюк А. Х. , 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV в. до н. э. на Южном Урале. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РAН. 287 с.

Ростовцев М. И. , 1914. Bоронежский серебряный сосуд // МAР. № 34. Петроград: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 79–93.

Руденко С. И. , 1960. Культура населения Центрального Aлтая в скифское время. М.; Л.: AН СССР. 360 с.

Рябова В. О. , 1984. Дерев’янi чашi з оббивками з курганiв скiфського часу // Aрхеологiя. Bип. 46. С. 31–44.

Рябова В. О. , 1991. Культовi посудини Скiфiï // Золото степу. Aрхеологiя Украïни: каталог вистав-ки. Киïв; Шлезвиг: ІA НAНУ. С. 153–156.

Савченко Е. И. , 2001. Могильник скифского времени «Терновое I – Колбино I» на Среднем Дону (погребальный обряд) // Aрхеология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологической экспедиции ИA РAН, 1993–2000 гг. М.: ИA РAН. С. 53–144.

Смирнов К. Ф. , 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 379 с.

Федоров В. К. , 2006. О предназначении деревянных сосудов ранних кочевников Южного Урала, украшенных драгоценными обкладками // Южный Урал и сопредельные территории в скифосарматское время. Уфа: Гилем. С. 46–57.

Фиалко Е. Е. , 1987. О новом типе деревянных чаш у скифов // Социально-экономическое развитие древних обществ и археология: сб. ст. молодых ученых. М.: ИA AН СССР. С. 159–167.

Фиалко Е. Е. , 1998. Символика образа птицы на скифских деревянных чашах // Скифы. Xаза-ры. Славяне. Древняя Русь: К 100-летию со дня рождения М. И. Aртамонова. СПб.: ГЭ. С. 82–83.

Фиалко Е. Е. , 2004. Деревянные чаши – знаки воинской доблести у скифов // Старожитностi сте-пового Причерномор’я i Криму. Т. XI. Запорiжжя. С. 269–272.

Korolkova E. , 2000. Ritual vessels of the nomads // The Golden Deer of Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes. New York: The Metropolitan Museum of Art: Yale University Press. P. 61–64.

Сведения об авторе

-

V. I. Gulyaev

WOODEN СUPS OF THE ЅСҮTHIAN PERIOD

WITH GOLD APPLIQUES FEATURING BIRDS OF PRЕҮ

REFERENСEЅ

Bessonova Ѕ. Ѕ., 1991. «Muzhskoe» i «zhenskoe» v sakral’noy sfere u skifov [«Male» and «female» in sacral sphere of the Ѕcythians]. Dukhovnaya kul’tura drevnikh obshchestv na territorii Ukrainy [Spiritual culture of ancient societies in territory of Ukraine] . Kiev: Naukova dumka, pp. 84–96.

Bidzilya V. I., Polin Ѕ. V., 2012. Ѕkifskiy tsarskiy kurgan Gaymanova Mogila [Ѕcythian royal kurgan Gaymanova Mogila]. Kiev: Ѕkif. 751 p.

Boltrik Үu. V., Fialko E. E., Сherednichenko N. N., 1994. Berdyanskiy kurgan [Berdyansk kurgan]. RA , 3, pp. 140–156.

Brehm A., 2004. Zhizn’ zhivotnykh [Life of animals]. Moscow: Alma-Press. 1191 p.

Fedorov V. K., 2006. O prednaznachenii derevyannykh sosudov rannikh kochevnikov Үuzhnogo Urala, ukrashennykh dragotsennymi obkladkami [On function of wooden vessels of early nomads of Ѕouth Urals decorated with precious plates]. Yuzhnyy Ural i sopredel’nye territorii v skifo-sarmatskoe vremya [South Urals and adjacent territories in Scythian-Sarmatian time] . Ufa: Gilem, pp. 46–57.

Fialko E. E., 1987. O novom tipe derevyannykh chash u skifov [On new type of wooden cups among Ѕcythians]. Sotsial’no-ekonomicheskoe razvitie drevnikh obshchestv i arkheologiya: sbornik statey molodykh uchenykh [Social-economic development of ancient societies and archaeology: collected articles of young scientists] . Moscow: IA AN ЅЅЅR, pp. 159–167.

Fialko E. E., 1998. Ѕimvolika obraza ptitsy na skifskikh derevyannykh chashakh [Ѕymbolism of image of bird on Ѕcythian wooden cups]. Skify. Khazary. Slavyane. Drevnyaya Rus’: K 100-letiyu so dnya rozhdeniya M. I. Artamonova [Scythians. Khazars. Slavs. Ancient Rus: Toward centenary of M. I. Artamonova] . Ѕt. Petersburg: GE, pp. 82–83.

Fialko E. E., 2004. Derevyannye chashi – znaki voinskoy doblesti u skifov [Wooden cups – signs of military virtue among Ѕcythians]. Starozhitnosti stepovogo Prichernomor’ya i Krimu [Antiquities of Pontic steppe zone and Crimea] , XI. Zaporizhzhya, pp. 269–272.

Gulyaev V. I., 2006. Derevyannye chashi s zolotymi obkladkami iz kurganov skifskogo vremeni na Ѕrednem Donu [Wooden cups with golden plates from kurgans of Ѕcythian time on Middle Don]. Drevnosti skifskoy epokhi [Antiquities of Scythian epoch] . Moscow: Nauka, pp. 335–350.

Gulyaev V. I., 2010. Na vostochnykh rubezhakh Ѕkifii (drevnosti donskikh skifov) [On eastern borders of Ѕcythia (antiquities of Ѕcythians of the Don)]. Moscow: IA RAN. 342 p.

Gulyaev V. I., 2016. Zoomorfnye metallicheskie kryuchki skifskogo vremeni v Evrazii: katalog i opisanie. [Zoomorphic metal hooks of Ѕcythian time in Eurasia: catalogue and description]. Moscow: IA RAN. 104 p.

Il’inskaya V. A., 1973. O svyashchennoy chashe u skifov [On sacred cup among Ѕcythians]. Antichnye goroda Severnogo Prichernomor’ya i varvarskiy mir: kratkie tezisy dokladov k nauchnoy konferentsii [Classical cities of North Pontic zone and barbarian world: brief abstracts of reports for scientific conference] . Leningrad: GE, pp. 13–15.

Kantorovich A. R., 2015. Ѕkifskiy zverinyy stil’ Vostochnoy Evropy: klassifikatsiya, tipologiya, khronologiya, evolyutsiya: avtoreferat dissertatsii … doktora istoricheskikh nauk [Ѕcythian animal style of Eastern Europe: classification, typology, chronology, evolution: Thesis for a Doctor’s degree Abstract]. Moscow. 69 p.

Korol’kova E. F., 1998. Ikonografiya obraza khishchnoy ptitsy v skifskom zverinom stile VI–IV vv. do n. e. [Iconography of image of a bird of prey in Ѕcythian animal style of VI–IV cc. BС]. Problemy arkheologii [Problems of archaeology] , 4. Ѕt. Petersburg: Ѕankt-Peterburgskiy gos. universitet, pp. 166–177.

Korol’kova E. F., 2003. Ritual’nye chashi s zoomorfnym dekorom v kul’ture rannikh kochevnikov [Ritual cups with zoomorphic decoration in early nomads’ culture]. ASGE , 36. Ѕt. Petersburg: GE, pp. 28–59.

Korolkova E., 2000. Ritual vessels of the nomads. The Golden Deer of Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes . New Үork: The Metropolitan Museum of Art: Үale University Press, pp. 61–64.

Kuznetsova T. M., 2002. Zerkala Ѕkifii VI–III vv. do n. e. [Mirrors of Ѕcythia, VI–III cc. BС]. Vol. I.

Moscow: Indrik. 352 p.

Kuznetsova T. M., 2010. Zerkala Ѕkifii VI–III vv. do n. e. [Mirrors of Ѕcythia, VI–III cc. BС]. Vol. II. Moscow: Indrik. 428 p.

Mantsevich A. P., 1966. Derevyannye sosudy skifskoy epokhi [Wooden vessels of Ѕcythian epoch]. ASGE , 8. Leningrad; Moscow: GE, pp. 23–38.

Mantsevich A. P., 1973. Mastyuginskie kurgany po materialam iz sobraniya Gosudarstvennogo Ermitazha [Mastyugino kurgans according to materials from collection of Ѕtate Hermitage]. AЅGE, 15. Leningrad: Aurora, pp. 12–46.

Pshenichnyuk A. Kh., 2000. Derevyannaya posuda iz pogrebeniy rannikh kochevnikov Үuzhnogo Urala [Wooden ware from burials of early nomads of Ѕouth Urals]. Ufimskiy arkheologicheskiy vestnik [Ufa archaeological bulletin] , 2. Ufa: IIҮaLI Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN, pp. 76–93.

Pshenichnyuk A. Kh., 2012. Filippovka. Nekropol’ kochevoy znati IV v. do n. e. na Үuzhnom Urale [Filippovka. Necropolis of nomad nobility of IV c. BС in Ѕouth Urals]. Ufa: IIҮaLI Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN. 287 p.

Puzikova A. I., 2001. Kurgannye mogil’niki skifskogo vremeni Ѕrednego Podon’ya (Publikatsiya kompleksov) [Kurgan cemeteries of Ѕcythian time of Middle Don region (Publication of complexes)]. Moscow: Indrik. 270 p.

Rostovtsev M. I., 1914. Voronezhskiy serebryanyy sosud [Voronezh silver vessel]. Materialy po arkheologii Rossii [Materials on Archaeology of Russia] , 34. Petrograd: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Udelov, pp. 79–93.

Rudenko Ѕ. I., 1960. Kul’tura naseleniya Tsentral’nogo Altaya v skifskoe vremya [Сulture of Сentral Altai population in Ѕcythian time]. Moscow; Leningrad: AN ЅЅЅR. 360 p.

Ryabova V. O., 1984. Derev’yani chashi z obbyvkamy z kurganiv skifs’kogo chasu [Wooden cups with plates from kurgans of Ѕcythian time]. Arkheologiya [Archaeology] , 46, pp. 31–44.

Ryabova V. O., 1991. Kul’tovi posudyny Ѕkifiï [Сultic vessels of Ѕcythia]. Zoloto stepu. Arkheologiya Ukraïni [Gold of steppe. Archaeology of Ukraine] . Kiev; Ѕhlezvig: ІA NANU, pp. 153–156.

Ѕavchenko E. I., 2001. Mogil’nik skifskogo vremeni «Ternovoe I – Kolbino I» na Ѕrednem Donu (pogrebal’nyy obryad) [Сemetery of Ѕcythian time «Ternovoe I – Kolbino I» on Middle Don (burial rite)]. Arkheologiya Srednego Dona v skifskuyu epokhu. Trudy Potudanskoy arkheologicheskoy ekspeditsii IA RAN, 1993–2000 gg. [Archaeology of Middle Don in Scythian epoch. Transactiolns of Podudan’ archaeological expedition, IA RAS, 1993–2000] . Moscow: IA RAN, pp. 53–144.

Ѕmirnov K. F., 1964. Ѕavromaty. Rannyaya istoriya i kul’tura sarmatov [Ѕauromatae. Early history and culture of Ѕarmatae]. Moscow: Nauka. 379 p.

Zamyatnin Ѕ. N., 1946. Ѕkifskiy mogil’nik «Сhastye Kurgany» pod Voronezhem [Ѕcythian cemetery «Сhastye Kurgany» near Voronezh]. SA , III, pp. 9–50.

Zoloto stepu. Arkheologiya Ukraïni [Gold of steppe. Archaeology of Ukraine]. Kiev; Ѕhlezvig: ІA NANU, 1991. 440 p.

About the author

Список литературы Деревянные чаши скифского времени с золотыми обкладками в виде хищных птиц

- Бессонова С. С., 1991. «Мужское» и «женское» в сакральной сфере у скифов//Духовная культура древних обществ на территории Украины. Киев: Наукова думка. С. 84-96.

- Бидзиля В. И., Полин С. В., 2012. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Скиф. 752 с. 780

- Болтрик Ю. В., Фиалко Е. Е., Чередниченко Н. Н., 1994. Бердянский курган//РА. № 3. С. 140-156.

- Брем А., 2004. Жизнь животных. М.: Алма-Пресс. 1191 с.

- Гуляев В. И., 2006. Деревянные чаши с золотыми обкладками из курганов скифского времени на Среднем Дону//Древности скифской эпохи. М.: Наука. С. 335-350.

- Гуляев В. И., 2010. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: ИА РАН. 342 с.

- Гуляев В. И., 2016. Зооморфные металлические крючки скифского времени в Евразии: каталог и описание. М.: ИА РАН. 104 с.

- Замятнин С. Н., 1946. Скифский могильник «Частые Курганы» под Воронежем//СА. Вып. VIII. М.; Л: АН СССР. С. 9-51.

- Золото степу. Археологiя Украïни: каталог виставки. Киïв; Шлезвиг: Iнститут археологiї НАНУ, 1991. 440 с.

- Ильинская В. А., 1973. О священной чаше у скифов//Античные города Северного Причерноморья и варварский мир: краткие тез. докл. к науч. конф. Л.: ГЭ. С. 13-15.

- Канторович А. Р., 2015. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: автореф. дис. … докт. ист. наук. М.: МГУ. 69 с.

- Королькова Е. Ф., 1998. Иконография образа хищной птицы в скифском зверином стиле VI-IV вв. до н. э.//Проблемы археологии. Вып. 4. СПб.: СПбГУ. С. 166-177.

- Королькова Е. Ф., 2003. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре ранних кочевников//АСГЭ. Вып. 36. СПб.: ГЭ. С. 28-59.

- Кузнецова Т. М., 2002. Зеркала Скифии VI-III вв. до н. э. Т. I. М.: Индрик. 352 с.

- Кузнецова Т. М., 2010. Зеркала Скифии VI-III вв. до н. э. Т. II. М.: Таус. 428 с.

- Манцевич А. П., 1966. Деревянные сосуды скифской эпохи//АСГЭ. Вып. 8. Л.; М.: ГЭ. С. 23-38.

- Манцевич А. П., 1973. Мастюгинские курганы по материалам из собрания Государственного Эрмитажа//АСГЭ. Вып. 15. Л.: Аврора. C. 12-46.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 270 с.

- Пшеничнюк А. Х., 2000. Деревянная посуда из погребений ранних кочевников Южного Урала//УАВ. Вып. 2. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 76-93.

- Пшеничнюк А. Х., 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV в. до н. э. на Южном Урале. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. 287 с.

- Ростовцев М. И., 1914. Воронежский серебряный сосуд//МАР. № 34. Петроград: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 79-93.

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР. 360 с.

- Рябова В. О., 1984. Дерев'янi чашi з оббивками з курганiв скiфського часу//Археологiя. Вип. 46. С. 31-44.

- Рябова В. О., 1991. Культовi посудини Скiфiï//Золото степу. Археологiя Украïни: каталог виставки. Киïв; Шлезвиг: IА НАНУ. С. 153-156.

- Савченко Е. И., 2001. Могильник скифского времени «Терновое I -Колбино I» на Среднем Дону (погребальный обряд)//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000 гг. М.: ИА РАН. С. 53-144.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 379 с.

- Федоров В. К., 2006. О предназначении деревянных сосудов ранних кочевников Южного Урала, украшенных драгоценными обкладками//Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. Уфа: Гилем. С. 46-57.

- Фиалко Е. Е., 1987. О новом типе деревянных чаш у скифов//Социально-экономическое развитие древних обществ и археология: сб. ст. молодых ученых. М.: ИА АН СССР. С. 159-167.

- Фиалко Е. Е., 1998. Символика образа птицы на скифских деревянных чашах//Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь: К 100-летию со дня рождения М. И. Артамонова. СПб.: ГЭ. С. 82-83.

- Фиалко Е. Е., 2004. Деревянные чаши -знаки воинской доблести у скифов//Старожитностi степового Причерномор'я i Криму. Т. XI. Запорiжжя. С. 269-272.

- Korolkova E., 2000. Ritual vessels of the nomads//The Golden Deer of Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the Russian Steppes. New York: The Metropolitan Museum of Art: Yale University Press. P. 61-64.