Деревянные предметы конского снаряжения из Даргавского катакомбного могильника в Северной Осетии

Автор: Успенский П.С., Албегова Царикаева З.Х.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу деревянных предметов конского снаряжения из средневекового катакомбного могильника Даргавс аланской культуры, расположенного в Северной Осетии. Все анализируемые предметы происходят из погребений середины VIII - начала IX в. Подробно рассмотрена морфология двух фрагментов деревянных плетей, деревянного стремени и гребня. Полученные выводы расширяют наши представления о составляющих элементах конского снаряжения, используемого в среде аланского населения.

Северный кавказ, средневековье, аланская культура, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/143166126

IDR: 143166126

Текст научной статьи Деревянные предметы конского снаряжения из Даргавского катакомбного могильника в Северной Осетии

В среде носителей аланской культуры лошадь играла важную роль, которая в их жизни прослеживается в том числе в культах, в частности в обилии конских изображений на амулетах и в ритуальных захоронениях коней. Это подтверждается находками многочисленных комплексов, содержащих предметы конского снаряжения.

В Даргавском катакомбном могильнике, расположенном в Алагирском районе Северной Осетии, исследованы отдельные захоронения лошадей со сбруей, захоронения, сопровождающие человеческие погребения, а также выделяется группа погребений без костяка лошади, но с наличием конского снаряжения в камере катакомбы, подчеркивающего всаднический статус умершего. Наиболее часто встречаемыми предметами конского снаряжения являются удила и стремена, фрагменты ремней, ременные пряжки и бляшки, реже встречаются детали седел и предметы парадного конского убранства: начельники и налобники.

Деревянные предметы хорошей сохранности – крайне редкие находки. Их важность для изучения древней материальной культуры трудно переоценить. В погребениях Даргавса найдены столики, посуда, шкатулки, фрагменты седел, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.243-253

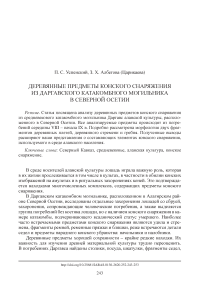

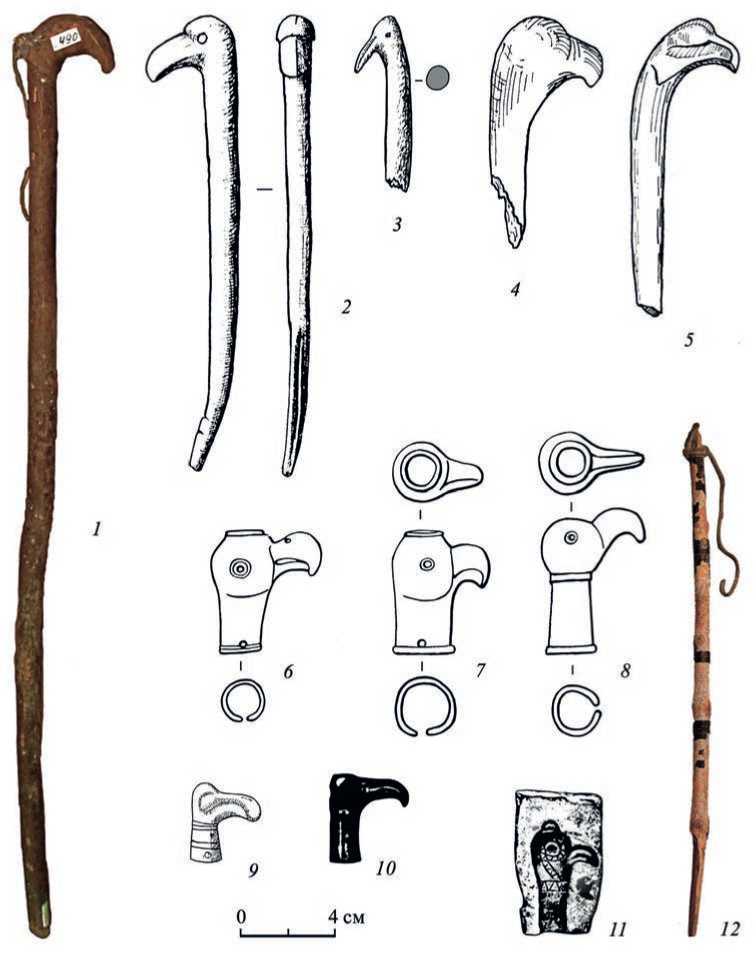

древки стрел и деревянные детали колчанов. Благодаря хорошей сохранности деревянных предметов в катакомбах Даргавского некрополя были выявлены редко встречаемые элементы всаднического снаряжения, к которым относятся фрагменты деревянных стрежней с клювовидными выступами-отростками (рис. 1: 2, 3 ), фрагмент деревянного стремени (рис. 2: 1 ), а также крупный деревянный гребень (рис. 3), которой, предположительно, мог использоваться для ухода за лошадью. Этим находкам посвящена настоящая работа.

Рассматриваемые деревянные стержни на основе своей морфологии могут быть интерпретированы как кнутовища плетей. Оба древка плетей и гребень обнаружены в катакомбе 76 (Дзаттиаты , 2014. Табл. CLXXXI: 2 ; CLXXXVII: 3 ). Судя по положению костяков и сопровождающим их вещам, это погребение мужчины и двух женщин, видимо захороненных одновременно или с небольшими перерывами, так как ни один из костяков не был потревожен при подхо-ронении другого. Большое количество инвентаря было сосредоточено у задней стенки камеры. Здесь была выявлена основная масса предметов, соотносимых с мужчиной (вооружение и конское снаряжение), и единичные находки «женского» инвентаря (зеркала, украшения).

В набор вещей, сопровождавший мужчину, входили железные ножи, предметы вооружения (сабля, копье, топор, детали колчана, наконечники и древки стрел) и конского снаряжения (два фрагментированных седла, две пары стремян, железные подпружные пряжки, три экземпляра удил с S-видными псалиями, фрагменты кожаных ремней с пряжками). Среди конского снаряжения выявлены вещи, соотносимые с предметами парадного конского убранства: начельник, два налобника, а также богато орнаментированные сбруйные бляхи. Находки подобных предметов могут свидетельствовать о высоком социальном статусе погребенного ( Афанасьев , 1993. С. 140, 142; Коробов , 2003. С. 278–279). С конем могут быть связаны крупный деревянный гребень и деревянные стержни с клювовидными выступами. Несмотря на относительно небольшие размеры стержней, их морфология и расположение в комплексе с вооружением и конским снаряжением позволяет осторожно предположить, что это могут быть детали плетей (в научной литературе существуют иные интерпретации подобных изделий).

Сопровождающий погребальный инвентарь (фибулы с завитком, штампованные перстни типа найденных в могильнике Мамисондон, стеклянные перстни, арочные стремена с выделенной петлей для путлища в сочетании с удилами с S-видными псалиями) позволяет датировать рассматриваемый комплекс второй половиной VIII - началом IX в. ( Албегова (Царикаева), Успенский , 2017. С. 102, 103).

Рассмотрим подробнее деревянные детали предполагаемых кнутовищ. Один из экземпляров сохранился полностью (рис. 1: 2 ), от второго - только верхняя часть (рис. 1: 3 ). Оба предмета изготовлены из цельного куска древесины. Древки рукоятей округлого сечения, в верхней части сделан клювовидный выступ-отросток, предотвращавший выскальзывание плети из руки. В верхней части древок сделано сквозное отверстие, служившее для крепления петли темляка, одевавшегося на кисть руки. У полностью сохранившегося экземпляра древко имеет изгиб и сужается книзу. В нижней части нанесены две засечки, по-видимо-му служившие для крепления стегающей части плети, которая не сохранилась.

Рис. 1. Кнутовища плетей и их детали

1 – Нижний Архыз; 2, 3 – Даргавский могильник, катакомба № 76; 4, 5 – Великий Новгород (по: Дубровин , 1990. Рис. 3); 6–8 – Хакасско-Минусинская котловина (по: Кызласов , 1983. Табл. XVIII: 3–5 ); 9 – Каблуково; 10, 11 – Волжская Болгария ( 9–11 по: Кирпичников , 1973. Табл. XXIV); 12 – Мощевая Балка (по: Иерусалимская , 2012. Рис. 28: б )

Рис. 2. Стремена из органических материалов

1, 3–6, 8 – дерево; 2 – дерево, кожа; 7 – кость

1 – Даргавский могильник, катакомба № 22; 2 – Рим-Гора (по: Рунич , 1973. Рис. 1); 3 – грот Узун хая; 4 – Монголия; 5 – казахские современные; 6 – якутские; 7 – тувинские; 8 – башкирские (по: Кызласов , 1973. Рис. 6)

Длина полностью сохранившегося экземпляра – 19,7 см, диаметр в верхней части – 1,6 см, длина клювовидного отростка – 2,2 см, диаметр отверстия – 0,4 см. Сохранившаяся длина второго экземпляра – 7,5 см, диаметр сечения кнутовища – 1,1 см, длина клювовидного отростка – 1,6 см1.

Как отмечается в работах исследователей, плети являлись деталями экипи- ровки всадника, занимающими промежуточное положение между вооружением и конским снаряжением (Чхаидзе, 2016. С. 353). В аланских древностях деревянные рукояти плетей встречаются редко, что может быть связано с плохой сохранностью органики в погребениях. В музее историко-культурного наследия Специальной астрофизической обсерватории РАН и Нижнего Архыза хранится подобный, но более крупный экземпляр из случайных находок с продетым в отверстие витым веревочным шнуром (темляк?)2. Длина архызского экземпляра приблизительно 50 см, его конец обломан, диаметр сечения около 2 см (рис. 2: 1). Аналогичные архызскому кнутовища были выявлены и в погребениях № 177 (Савченко, 1981. Рис. 604) и № 482 Мощевой Балки (Е. А. Милованов, 1978 г.). Кнутовище из погребения № 482 зарисовано с долей схематичности на плане погребения. Плеть лежала вдоль бедра, рукоятью к кисти левой руки погребенного (Савченко, 1997. С. 207, 247. Рис. 39). Длина кнутовища из погребения № 177 49 см, диаметр – 1,1 см. Археологические, этнографические и иконографические данные свидетельствуют о существовании кнутовищ длинной до 60–80 см (Чхаидзе, 2016. С. 354. Рис. 2; Кубарев, 2005. С. 80).

В материалах более раннего времени на территории Северной Осетии находки кнутовищ плетей известны в могильнике Брут, эти изделия отличает богатая отделка драгоценными металлами и камнями ( Габуев , 2005. С. 37). Известна хорошо сохранившаяся вотивная модель плети, найденная в Мощевой Балке, однако в отличие от даргавских экземпляров плеть из Мощевой Балки не имела бокового отростка (рис. 1: 12 ) ( Иерусалимская , 2012. Рис. 28: б ).

Заметно большее число находок плетей и их деталей известно в материалах Древней Руси и Сибири IX–XIII вв., а также в кочевнических погребениях юга Восточной Европы ( Чхаидзе , 2016. С. 354–355; Кирпичников , 1973. С. 73). Часть деревянных предметов из слоев средневекового Новгорода XI–XV вв., очень близкая по морфологии находкам из Даргавса,

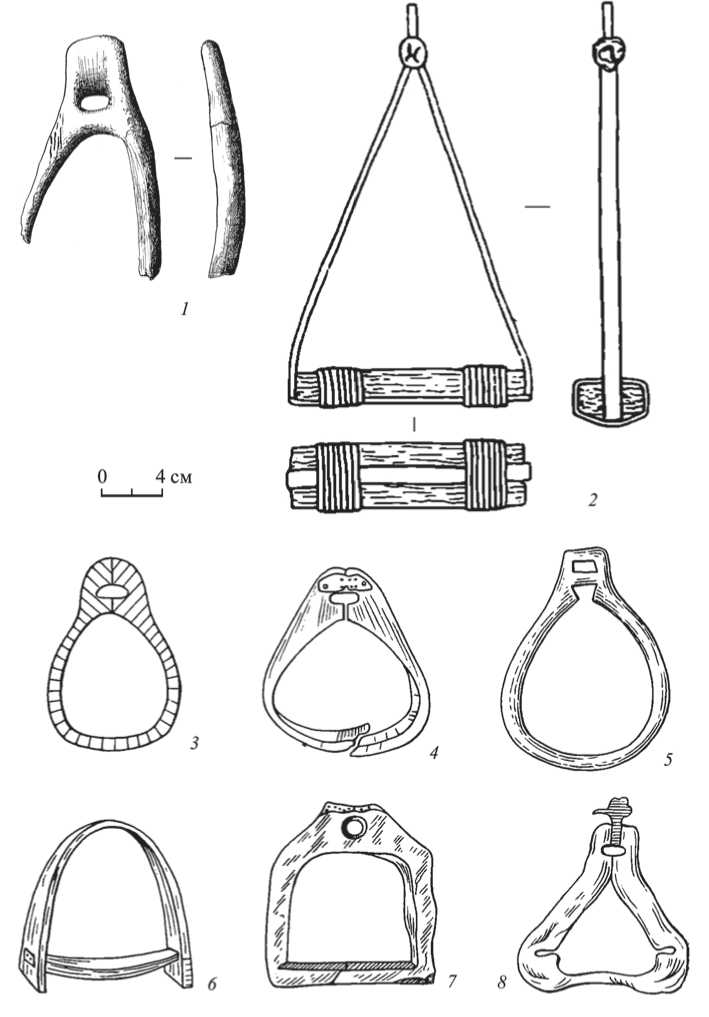

Рис. 3. Гребень деревянный в кожаном футляре, Даргавский могильник, катакомба № 76

но без отверстий, интерпретировалась Г. Е. Дубровиным как рукояти плетей или кнутов (рис. 1: 4, 5 ) ( Дубровин , 1990. С. 105. Рис. 3: 4, 6 ). В работах других исследователей они определены как зооморфные деревянные навершия культового назначения ( Pukhnachova , 2007. P. 385. Fig. 23.6: 1, 2, 5 ).

Плети из кочевнических комплексов, а также часть экземпляров из древнерусских памятников несколько отличались по своим конструктивным особенностям от даргавских. Рукояти таких плетей были составными и имели навершия, надевавшиеся на верхний конец кнутовища, они изготавливались из бронзы или кости (рис. 1: 6–11 ). Известны навершия разной формы, наиболее близки по своей морфологии к даргавским экземплярам навершия с клювовидным выступом (типы III и IV, по классификации А. Н. Кирпичникова). В составных плетях темляк в основном продевался или через отверстие на конце деревянного стержня-основы, или через кольцо, закрепленное в этом отверстии, или через боковое колечко на набалдашнике, или через долевое отверстие ( Чхаидзе , 2016. С. 361. Рис. 2, реконструкция М. В. Горелика; Кирпичников , 1973. С. 73).

Затыльники плетей обнаружены в слое IX–X вв. Саркела – Белой Вежи ( Флерова , 2001. С. 61–63. Рис. 20); среди случайных находок из Хакасско-Минусинской котловины (рис. 1: 6–7 ), видимо, конца X – начала XI в. ( Кызласов , 1983. С. 41. Табл. XVIII: 3–5 ); из Каблуково и Волжской Болгарии XII–XIII вв. (рис. 1: 9–11 ) ( Кирпичников , 1973. Табл. XXIV: 7–9 ). Навершия с отростком (близкие типу III по классификации А. Н. Кирпичникова) также известны в Сибири, в группе погребений из могильников Умна-3, Красный Яр-1, Чингис-2 – эти комплексы датируются временем не позднее VIII–X вв. ( Бородовский , 1993. С. 180).

Как отмечает А. Н. Кирпичников, происхождение указанной формы неясно, а находки подобных изделий в хазарском и отчасти славянском слоях Саркела – Белой Вежи могут указывать на южные пути происхождения такого рода приспособлений ( Кирпичников , 1973. С. 73). В целом даргавские находки элементов плетей хронологически являются более ранними относительно приводимых аналогий с территории Древней Руси и погребений кочевников южнорусских степей. Следует еще раз отметить относительно небольшие размеры кнутовищ из Даргавса. Возможно, что это части вотивных нагаек. С другой стороны, диаметр отверстий в навершиях составных плетей указанных выше аналогий также невелик. Кроме того, для небольших кнутовищ имеются этнографические параллели – так называемые кенчики (плети для езды на собаках в эскимосской упряжке), которые состояли из деревянного кнутовища длиной 50 см и толщиной чуть больше 1 см ( Дубровин , 1990. С. 103).

Гребень, обнаруженный в катакомбе № 76, изготовлен из дерева и находился в кожаном футляре3, из-за этого неясно, односторонний он или двусторонний (рис. 3). Высота гребня составляет 18,3 см, ширина – 8,6 см, длина зубьев – 9,5 см. Находки гребней в средневековых аланских комплексах были систематизированы А. А. Туаллаговым (Туаллагов, 2007). Одна из наиболее ранних находок деревянного одностороннего гребня с широкой и невысокой спинкой зафиксирована в аланской катакомбе VII–VIII вв. в Пятигорье (Рунич, 1968. Рис. 3: 18). Второй половиной VIII – IX в. датируется гребень с широкой и высокой спинкой из погребения № 2 могильника Мартан-Чу (Чечня) (Виноградов, Мамаев, 1984. С. 66. Рис. 3: 36). Однако, как отмечает А. А. Туаллагов, наиболее типичными для аланских памятников становятся двусторонние гребни (Туаллаго в, 2007. С. 9). С IX в. такие деревянные образцы начинают фиксироваться и в других аланских погребениях. Известно о находках подобных самшитовых гребней в могильнике Мощевая Балка и Чми-Суаргом. Аналогичные деревянные гребни обнаружены в скальных погребениях в Кувинском ущелье (балка Балабанка), в погребении катакомбного могильника у с. Кобан и в других памятниках (Туаллаго в, 2007. С. 10). Однако от большинства приведенных выше аналогий рассматриваемый нами гребень отличают довольно большие размеры и расстояние между зубьями. Его местоположение в погребении вместе с другими предметами конского снаряжения позволило Р. Г. Дзаттиаты предположить, что его использовали для ухода за лошадью (Дзаттиаты, 2014. С. 46).

Фрагмент деревянного стремени был выявлен в катакомбе № 22, это единственный деревянный экземпляр, найденный в катакомбах Даргавса (рис. 2: 1 ). От стремени сохранилась только верхняя часть, подножка полностью утрачена, дужка округлого сечения, петля для путлища выделенная, подпрямоугольной формы, с овальным отверстием. Общий контур стремени близок к арочному и в целом напоминает железные экземпляры, широко представленные в комплексах могильника. Размеры найденного фрагмента стремени хорошо соотносятся с железными экземплярами, что говорит о возможности его практического использования. Сохранившаяся высота стремени – 16 см, высота петли для путлища – 6,2 см, ширина – 4,0 см, диаметр дужки – 1,5 см, диаметр отверстия для ремня – 1,75 × 0,75 см. Вместе со стременем в катакомбе № 22 были обнаружены предметы вооружения (наконечники стрел и топор), две пряжки с трапециевидным щитком, фрагменты кожаных ремней и поясных бляшек, детали одежды и украшения. По совокупности обнаруженного инвентаря погребение из катакомбы 22 датируется в рамках середины VIII – начала IX в.

Деревянные стремена известны в Корее и Японии, до VIII в. стремена из дерева использовались арабской конницей и лишь позднее были заменены железными. Бытовали такие стремена у монголов как в XI–XII вв., так и в настоящее время. До недавнего времени деревянные стремена использовались тувинцами, башкирами, казахами, якутами и другими народами (рис. 2: 3–8 ). На территории Древней Руси наряду с металлическими использовались деревянные и кожаные ножные опоры, об этом свидетельствует отсутствие в ряде захоронений с конем стремян, а в 44 надежно документированных погребениях X–XIII вв. найдено только по одному металлическому ( Кызласов , 1973. С. 32–33. Рис. 6; Кирпичников , 1973. С. 44).

Следует отметить, что широких аналогий в средневековых аланских древностях деревянным стременам мы не находим, однако это может быть связано со степенью их сохранности. В катакомбах могильника Рим-Гора были найдены стремена, состоящие из ременной петли и деревянной подножки (рис. 2: 2). Интересное наблюдение было сделано А. П. Руничем о том, что ребро жесткости, имеющееся снизу у железных арочных стремян, как бы повторяет ремень, проходящий под деревянной подножкой мягких стремян, что может указать на преемственность между ними (Рунич, 1973. С. 167). Вполне возможно, что мягкие стремена предшествовали появлению и распространению подножек из металла, однако сказать, какое место в этом эволюционном пути занимали полностью деревянные экземпляры, мы не можем из-за отсутствия репрезентативной выборки. Исходя из хронологии катакомбы № 22, нельзя сделать вывод о том, что это самый ранний комплекс со стременами среди всех исследованных в Даргавском могильнике. Наиболее вероятный вывод, что деревянные стремена сосуществовали с железными экземплярами. В целом стремена из дерева дешевые и простые в изготовлении и могли использоваться аланским населением в течение долгого времени. Неслучайно, что и простые ременные стремена с деревянной подножкой не вытесняются полностью железными и, например, используются населением Рим-Горы до Х–ХII вв. (Ру-нич, 1973. С. 169).

Подводя итоги, можно сказать, что находки из Даргавса и Архыза позволяют пока очень осторожно предположить, что плетям с костяными, роговыми и металлическими затыльниками с клювовидными выступами могли предшествовать цельные декорированные деревянные рукояти. Ареал этих рукоятей пока предварительно очерчивается в пределах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Распространенность более поздних составных рукоятей в Евразийской степи, лесостепной зоне и дальше на север и северо-запад европейской части России косвенно говорит и о том, что территория их бытования могла быть гораздо шире. Переход от цельных кнутовищ к кнутовищам с навершием из другого материала мог произойти под влиянием миграций тюркоязычных народов, где плети с навершиями известны в погребениях VII–X вв. ( Кубарев , 2005. С. 80). На стыке двух традиций, возможно, появляются навершия с клювовидным выступом.

Находка деревянного стремени в определенной степени расширяет наши представления об этом элементе конского снаряжения. По всей видимости, деревянные стремена использовались наряду с железными и мягкими стременами с деревянной подножкой. К сожалению, отсутствие репрезентативной выборки деревянных стремян в аланских могильниках не позволяет говорить о том, насколько широко они были распространены. Однако предположение о достаточно активном использовании таких стремян в среде носителей аланской культуры вполне закономерно, а их малое количество в погребениях связано с плохой сохранностью.

Рассмотренные элементы конского снаряжения позволяют согласиться с точкой зрения А. Н. Кирпичникова о том, что наличие плетей дает возможность представить определенный способ конно-военной езды – «по-восточно-му», для него характерна опора полусогнутыми ногами на стремена, легкое седло, полностью исключается применение шпор. Использование восточного способа верховой езды позволяло всаднику привставать на стременах, свободно оборачиваться и стрелять из лука назад ( Кирпичников , 1973. С. 71–72). Кроме этого, отсутствие надежной опоры для ног всадника делает практически невозможной езду по пересеченной и горной местности ( Рунич , 1973. С. 168). Восточный способ езды был присущ кочевникам евразийских степей, а также населению Руси, куда он проник от степных соседей ( Чхаидзе , 2016.

С. 359-360; Кирпичников , 1973. С. 71). Распространение такого способа конной езды у аланского средневекового населения подтверждается полным отсутствием шпор в погребальных комплексах.

Находки деревянных предметов, в частности конского снаряжения, в погребениях аланской культуры очень редки. Поэтому выявленные в ходе раскопок Даргавского могильника вещи позволяют, в определенной степени, расширить наши знания о снаряжении раннесредневековых всадников Юга России.

Список литературы Деревянные предметы конского снаряжения из Даргавского катакомбного могильника в Северной Осетии

- Албегова (Царикаева) З. Х., Успенский П. С., 2017. Фибулы Даргавсского раннесредневекового катакомбного могильника аланской культуры (по материалам раскопок Р. Г. Дзаттиаты 1993-2009 гг.)//Скифо-аланское наследие Кавказа: сб. науч. тр./Ред. А. А. Туаллагов. Владикавказ: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований. Владикавказский научный центр РАН. 246 с.

- Афанасьев Г. Е., 1993. Система социально-маркирующих предметов в мужских погребальных комплекСАх донских алан//СА. № 4. С. 131-144.

- Бородовский А. П., 1993. Плети и стеки в экипировке раннесредневекового всадника юга Западной Сибири//Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока/Отв. ред.: В. Е. Медведев, Ю. С. Худяков. Новосибирск: Наука. С. 179-188.

- Виноградов В. Б., Мамаев Х. М., 1984. Аланский могильник у сел. Мартан-Чу (материалы 1970-1976 гг.)//Вопросы археологии и этнографии Северной Осетии/Отв. ред. В. А. Кузнецов. Орджоникидзе: Северо-Осетинский НИИ истории, филологии и экономика. С. 62-86.

- Габуев Т. А., 2005. Аланский всадник. Сокровища князей I-XII веков: каталог выставки. М.: Гос. музей искусства народов Востока. 74 с.

- Дзаттиаты Р. Г. Аланские древности Даргавса. Владикавказ: Ир, 2014. 240 с.

- Дубровин Г. Е., 1990. Зооморфные деревянные навершия//Материалы по археологии Новгорода. 1988/Ред.: В. Л. Янин, П. Г. Гайдуков. М. С. 99-136.

- Иерусалимская А. А., 2012. Мощевая Балка: необычный археологический памятник на Северокавказском шелковом пути. СПб.: Изд-во ГЭ. 384 с.

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. Л.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Коробов Д. С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.: Алетейя. 380 с.

- Кубарев Г. В., 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 400 с.

- Кызласов И. Л., 1973. О происхождении стремян//СА. № 3. С. 24-36.

- Кызласов И. Л., 1983. Аскизская культура Южной Сибири. X-XIV вв. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. Е3-18.)

- Рунич А. П., 1968. Катакомбный могильник VII-VIII вв. около г. Кисловодска//СА. № 3. С. 208-214.

- Рунич А. П., 1973. О конской сбруе из района Пятигорья//СА. № 1. С. 163-170.

- Туаллагов А. А., 2007. Гребни из древних и средневековых погребений кочевников Северного Кавказа и Северного Причерноморья//Известия СОИГСИ. Вып. 1 (40). С. 5-16.

- Флерова В. Е., 2001. Резная кость юго-востока Европы IX-XII веков: искусство и ремесло: По материалам Саркела -Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа. СПб.: Алетейя. 256 с.

- Чхаидзе В. Н., 2016. Костяные навершия плетей с отростком в погребениях средневековых кочевников восточноевропейских степей//Степи Восточной Европы в средние века: сб. памяти Светланы Александровны Плетневой. М.: Авторская книга. С. 353-382.

- Pukhnachova E. U., 2007. Decoratively carved wood: Structural elements of buildings, household and ritual objects//Wood use in Medieval Novgorod. Oxford: Oxbow Books. P. 382-398.