"Десять лет спустя..." - отдаленные результаты операций из мини-доступа при холецистохоледохолитиазе

Автор: Агаджанов В.Г., Шулутко А.М., Насиров Ф.Н., Чантурия М.О., Натрошвили А.Г., Натрошвили И.Г.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (32), 2013 года.

Бесплатный доступ

В сроки до 10 лет изучены отдаленные результаты 357 операций из минидоступа с использованием комплекта инструментов «Мини-Ассистент» при холецистохоледохолитиазе. Исследовано качество жизни этих пациентов.

Мини-лапаротомия, "мини-ассистент", холецистохоледохолитиаз, отдаленные результаты, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/142211097

IDR: 142211097 | УДК: 616.362/.367-001-02:616.366-089.87

Текст научной статьи "Десять лет спустя..." - отдаленные результаты операций из мини-доступа при холецистохоледохолитиазе

В последние десятилетия наблюдается отчетливая тенденция повышения заболеваемости и, соответственно этому, отмечается неуклонный рост числа пациентов, подвергающихся хирургическому лечению по поводу ЖКБ [6]. Прямо пропорционально росту операций при ЖКБ растет и число неудовлетворительных результатов вмешательства. Не менее 10–20% оперированных больных продолжают страдать приступами болей в животе [6, 8, 21, 29]. Основными причинами «неудовлетворительных» результатов, имеющих место у 10–30% пациентов после холецистэктомии, являются холедохолитиаз, рубцовые стриктуры терминального отдела ОЖП, хронический рецидивирующий панкреатит, болезни большого дуоденального сосочка (БДС), дивертикулы двенадцатиперстной кишки [3, 4, 12].

По мнению большинства авторов, нельзя в полной мере судить о достоинствах и недостатках того или иного метода лечения, не изучая влияния хирургического лечения на качество жизни в послеоперационном периоде [7, 8, 20, 25, 31–33]. Мини-лапаротомия по методике М.И. Прудкова, с одной стороны, значительно улучшает непосредственные результаты хирургического лечения ЖКБ за счет минимальной операционной травмы и гладкого послеоперационного течения, с другой – исключает такой важный этап интраоперационного обследования желчных путей, как пальпация. В клинике факультетской хирургии № 2 ПМГМУ на базе 61 ГКБ сознательно в течение последних более чем 30 лет не выполняется интраоперационная холангиография. Именно это и побудило нас провести ретроспективное ис- следование отдаленных результатов в сроки до 10 лет после операций из мини-доступа при холецистохоледохолитиазе.

Материал и методы

Ретроспективно анализированы 1017 историй болезни пациентов, оперированных из мини-доступа по поводу различных форм ЖКБ, поступивших в клинику последовательно и без предварительного отбора в период с 2000 по 2006 годы. Ни одному больному не проводилась интраоперационная холангиография.

Для проведения анализа отдаленных результатов было отобрано 503 истории болезни.

Критериями отбора стали территориальная доступность (жители Москвы и Московской области, имеющие возможность в случае необходимости явиться в клинику для обследования) и возраст (от 18 до 70 лет). Для достоверности исследования намерено отбирались пациенты, возраст которых не превышал 70 лет на момент исследования.

Удалось связаться с 357 пациентами, оперированными по поводу различных форм ЖКБ из мини-доступа. В сроки до 10 лет изучены отдаленные результаты и качество жизни этих пациентов.

Для изучения качества жизни использовались анкеты ИКЖ клиники факультетской хирургии №1 ММА им. И.М. Сеченова и опросника DDQ-15, разработанного в Центре болезней пищеварения Медицинского университета Южной Каролины. Результаты оценивались по стандартной 5- ранговой шкале R. Likert.

Анкетным методом обследованы все 357 пациентов: в клинике прошли обследование 170 пациентов, 187 пациен- тов отказались от обследования в клинике, ссылаясь на отсутствие каких-либо жалоб и очень хорошее самочувствие – эти пациенты заполняли анкеты по телефону.

Обследование пациентов в клинике включало осмотр, в т.ч. контрольные вопросы, с целью определения необходимости проведения более детального обследования. Изначально пациентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

– возникали ли боли, похожие на дооперационные, после операции?

– были ли повторные обращения к врачу или госпитализации в связи с ЖКБ?

– имели ли место эпизоды желтух и пакреатитов после операции?

В зависимости от ответов на перечисленные вопросы, определялись показания к более детальному обследованию.

Большинство пациентов были женского пола – 254 (71,14%). Мужчин было 103 (28,85%). Средний возраст пациентов составил 54,07±3,2года.

Для удобства проведения анализа, все пациенты (357 человек) были разделены на 4 подгруппы – по клиническому виду ЖКБ и оперативному вмешательству:

Подгруппа I – больные острым холециститом – 53 (14,8%) человека;

Подгруппа II – больные хроническим холециститом – 273 (76,4%) человека;

Подгруппа III – пациенты с эффективной эндоскопической коррекцией холедохолитиаза, которым впоследствии выполнили холецистэктомию из мини-доступа – 24 (6,72%) человека;

Подгруппа III – пациенты с неэффективной ЭРПХГ и последующей операцией на общем желчном протоке из минидоступа – 7 (1,96%).

Результаты

Подгруппа I

В данной подгруппе 36 (67,9%) пациентов не предъявляло никаких жалоб – патологии со стороны ЖКТ у этих больных не было выявлено. У 3 (5,6%) больных выявлен резидуальный холедохолитиаз. Послеоперационные вентральные грыжи выявлены у 2 (3,7%) человек. Заболевания ЖКТ, без патологии желчевыводящих путей выявлены у 7 (13,2%) пациентов. В 4 (7,5%) случаях причинами болевого синдрома были фоновые заболевания, симулирующие клиническую картину «ПХЭС». У 3 (5,6%) пациентов выявлены заболевания позвоночника, у 1 (1,8%) – мочекаменная болезнь.

По результатам опросника ИКЖ клиники факультетской хирургии №1 ММА им. И.М. Сеченова у 33 (62,26%) пациентов получены отличные результаты, у 14 (26,4%) пациентов – хорошие, и у 6 (11,3%) – удовлетворительные результаты. По результатам специализированного опросника DDQ-15 в 1 подгруппе получены следующие результаты: у 34 (64,15%) – отличные, у 15 (28,3%) – хорошие, и у 4 (7,5%) – удовлетворительные.

Подгруппа II

Из пациентов этой подгруппы 152 (55,67%) отказались от обследования в клинике, ссылаясь на хорошее самочувствие. При телефонном анкетировании этих пациентов отклонений не выявлено.

В условиях клиники согласились пройти обследование 121 (44,3 %) человек. Из них 63 (23%) не предъявляли никаких жалоб – при анкетировании и УЗИ брюшной полости патологии гепатобилиарной системы у этих пациентов не обнаружено.

У 58 (38,67%) пациентов имели место жалобы на сохранение периодических болей в животе и диспепсию. Эти пациенты были детально обследованы.

Состояние желчных путей оценивалось на основании данных ультразвукового исследования и дуоденоскопии с осмотром зоны БДС.

В сроки от 3 до 7 лет после МХЭ, 14 (5,1%) больных данной подгруппы были повторно госпитализированы в клинику по экстренным показаниям. При поступлении в стационар у 11 из них гипербилирубинемия достигала уровня 120,0 мкмоль/л, уровень трансаминаз превышал нормальный в 3–4 раза (АлАт, АсАТ свыше 120–160 Ед/л), у 3 (1,09%) пациентов отмечено повышения уровня α-амилазы сыворотки крови до 700±153,2 Ед/л.

При ультразвуковом исследовании у всех 14 (5,1%) больных выявлено увеличение диаметра ОЖП от 9 мм до 13 мм. Из них в трех случаях (1,09%) при УЗИ определялись конкременты ОЖП.

У 3 (1,09%) из 14 больных после злоупотребления алкоголем имела место клиническая и биохимическая картина острого панкреатита на фоне незначительной гипербилирубинемии и ультразвуковой картины двукратного увеличения размеров поджелудочной железы и расширения ОЖП до 1 см.

Таким пациентам проводилась инфузионная, спазмолитическая и антиферментная терапия с хорошим клиническим эффектом. От выполнения ЭРПХГ, учитывая явления острого панкреатита, а также нормализацию диаметра ОЖП и биохимических показателей, на фоне регрессии картины острого панкреатита, воздержались. В процессе выполнения динамического УЗИ и контроля биохимических показателей в течение последующего года отклонений от нормы не выявлено.

ЭРПХГ выполнено 11 (4%) пациентам подгруппы II. В 6 (2,1%) случаях верифицирован холедохолитиаз, в т.ч. в 1 случае, в сочетании с продленной стриктурой терминального отдела ОЖП. В 3 (1,09%) случаях выявлен рубцовый стеноз сфинктера Одди и в 2 (0,7%) – большой парафате-ральный дивертикул с явлениями дивертикулита.

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия позволила разрешить ситуацию у 10 из 11 пациентов (в 90,9% случаев). Не- целесообразность и безперспективность выполнения ЭПСТ констатирована у пациентки с холедохолитиазом и продленной стриктурой терминального отдела ОЖП – выполнена хо-ледохолитотомия, холедоходуоденостомия из минидоступа.

У 215 (78,7%) пациентов II подгруппы никаких жалоб не было. Причиной болевого синдрома у 30 (10,9%) больных служили различные заболевания ЖКТ без патологии желчевыводящих путей. В ходе обследования у 11 (4%) пациентов выявлены различные заболевания позвоночника и мочевыводящей системы. У 2 больных с сахарным диабетом и у одной больной с ожирением 3 степени после МХЭ развились послеоперационные вентральные грыжи. Таким пациентам выполнено грыжесечение с предбрюшинной аллопластикой полипропиленовой сеткой.

Во II подгруппе исследуемых, по данным универсального опросника ИКЖ, у 239 (87,5%) пациентов качество жизни оказалось отличное и хорошее. По данным опросника DDQ-15, у 242 (88,6%) человек качество жизни было отличное и хорошее.

Подгруппа III

У 13 (54,1%) пациентов III подгруппы жалоб не было. Эти пациенты анкетированы по телефону – отклонений не выявлено.

В клинике обследовано 11 (45,83%) больных, которые отмечали периодические боли в верхних отделах живота и горечь во рту. В ходе обследования у 10 больных этой группы не выявлено никаких признаков указывающих на нарушения желчеотведения. В 1 (4,16%) случае – у 63 летней пациентки, через 3 года после ЭПСТ и экстракции конкремента из ОЖП развился рубцовый стеноз сфинктера Одди. Выполнена ЭРХПГ, ЭПСТ – дефектов наполнения в ОЖП не выявлено. Пациентка выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

В данной подгруппе пациентов, по данным универсального опросника ИКЖ и опросника DDQ-15, у 20 (83,33%) пациентов качество жизни после оказалось отличным или хорошим.

Подгруппа IV

Все пациенты были детально обследованы – ни у одного пациента ультразвуковых и биохимических признаков нарушения желчеоттока не выявлено. У одной пациентки, перенесшей холецистэктомию, холедохолитотомию с первичным швом ОЖП из мини-доступа, на основании клинико-ультразвуковых признаков выявлен хронический панкреатит в стадии обострения. Проведен курс консервативного лечения с хорошим клиническим эффектом.

В этой подгруппе пациентов, по данным универсального опросника ИКЖ и опросника DDQ-15, у 5 (71,42%) пациентов качество жизни после вмешательств на магистральных желчных протоках из мини-доступа оказалось отличным и хорошим.

Обсуждение

Неудовлетворительные отдаленные результаты после холецистэктомии регистрируются в 5–40% [2, 10].

В проведенном исследовании эта цифра равна 5%, что соответствует 18 пациентам из 357.

В клинике разработан алгоритм обследования и лечения больных с холецистохоледохолитиазом [1, 21, 22]. Особенностями этого алгоритма является динамическое УЗИ, выполняемое на всех этапах лечения и обследования пациента. Таким образом, стандартизирован подход к лечению и обследованию пациентов с холецистохоледохолитиазом.

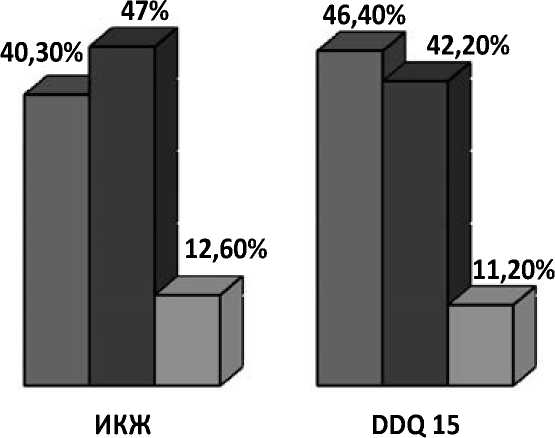

Лечение всех 357 пациентов, участвовавших в исследовании, проведено согласно разработанному алгоритму, что позволило получить у подавляющего большинства отличные и хорошие отдаленные результаты лечения. Для большей достоверности исследования, результаты трактовали по двум шкалам – ИКЖ и DDQ 15. Полученные результаты представлены на диаграмме 1.

Таким образом, отличные и хорошие результаты хирургического лечения холецистохоледохолитиаза в отдаленном периоде получены у 312 (87,3%) обследованных пациентов согласно шкале ИКЖ, и у 317 (88,7%) пациентов – согласно шкале DDQ 15. Данные полученные по двум разным шкалам оценки отдаленных результатов практически идентичны, что подтверждает их статистическую достоверность.

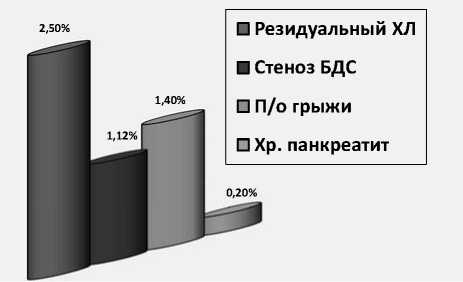

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения в отдаленном периоде в основном связаны с различными вариантами нарушения желчеоттока и формированием послеоперационных грыж. Распределение неудовлетворительных отдаленных результатов хирургического лечения ЖКБ из минидоступа представлено на диаграмме 2.

По данным литературы, резидуальные камни во внепеченочных желчных протоках встречаются у 4–18% больных оперированных по поводу желчнокаменной болезни [9, 17].

В проведенном исследовании частота резидуального холе-дохолитиаза составила 2,5%, что соответствует 9 пациентам. При этом в одном случае имело место сочетание холедохо-литиаза со стриктурой терминального отдела общего желч-

-

□ Отличные □ Хорошие □ Удовлетворительные

Диаграмма 1. Распределение отдаленных результатов хирургического лечения холецистохоледохолитиаза в сроки до 10 лет

Диаграмма 2. Распределение неудовлетворительных отдаленных результатов хирургического лечения холецистохоледохолитиаза из мини-доступа ного протока, потребовавшей выполнения реконструктивной операции – холедоходуоденостомии. Остальные случаи резидуального холедохолитиаза разрешены эндоскопически. Ситуации, сопровождавшиеся эпизодическим пожелтением склер, проходящими изменениями биохимичеких показателей, а также изменения в зоне БДС (папиллит, разрыхление и т.д.), трактовали как транзиторный холедохолитиаз.

Рубцовый стеноз БДС в проведенном исследовании зафиксирован в 4 (1,12%) случаях, при этом в трех из них он развился у пациентов, которым ЭПСТ не выполнялось.

Частота послеоперационных грыж в отдаленном периоде у обследованных пациентов составила 1,4% (5 пациентов). Всем пациентам выполнено грыжесечение с аллопластикой полипропиленовой сеткой.

В одном случае (0,2%) зафиксирован хронический панкреатит, без признаков нарушения пассажа желчи.

У трех пациентов на момент проведения исследования был выявлен острый панкреатит, однозначно связанный с злоупотреблением алкоголем – связи с ЖКБ при обследовании не выявлено.

Нарушений желчеоттока, связанных с парафатеральным дивертикулитом и потребовавших выполнения ЭПСТ, в связи с выполненной ранее операцией не имели. Речь идет о двух пациентах, оперированных в связи с хроническим каль-кулезным холециститом и не имевших на момент проведения операции никаких признаков нарушения желчеоттока.

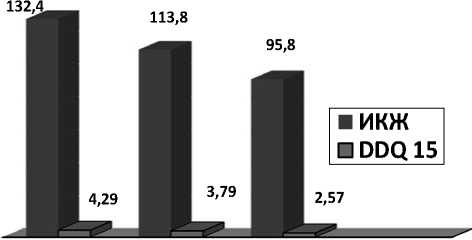

Влияние хирургического лечения на качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде оценивалось вычислением индекса качества жизни. Исследование индекса качества жизни, для большей достоверности, оценивалось по двум разным шкалам – ИКЖ и DDQ-15.

Показатели индекса качества жизни, как основного показателя результатов отдаленного хирургического лечения, представлены на диаграмме 3.

Таким образом, отличные и хорошие значения индекса качества жизни получены у 87,3% обследованных пациен- тов согласно шкале ИКЖ, и у 88,7% пациентов – согласно шкале DDQ-15.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что отдаленные результаты хирургического лечения холеци-стохоледохолитиаза из мини-доступа в большей степени зависят от качества предоперационного обследования, а не

Отлично Хорошо Удовл.

Диаграмма 3. Показатели индекса качества жизни в сроки до 10 лет у пациентов, оперированных из мини-доступа по поводу холецисто-холедохолитиаза от методики оперирования. Большая часть неудовлетворительных результатов представлена развитием или прогрессированием сопутствующих заболеваний ЖКТ. Методика позволила получить отличные и хорошие отдаленные результаты у 88% обследованных пациентов.

Т. 8, № 1. С. 72–79.

Список литературы "Десять лет спустя..." - отдаленные результаты операций из мини-доступа при холецистохоледохолитиазе

- Агаджанов В.Г. Возможности мини-лапаротомии с элементами «открытой» лапароскопии в хирургическом лечении холецистохоледохолитиаза. Дис..канд. мед.наук. М., 2002.

- Альбужи Т. Дуоденогастральный рефлюкс и его последствия после лапароскопической холецистэктомии//Международный медицинский журнал. 2000. Т. 6, №3. С. 89-92.

- Балалыкин А.С., Брагин Н.С., Малаханов С.Н. Применение эндоскопических чреспапиллярных методов лечения острого гнойного холангита//Сб. ст.: «Актуальные вопросы совершенствования методов диагностики и лечения раненых и больных». Ростов -на-Дону, 2006. С. 93-94.

- Бондарев A.A. Факторы риска и профилактика осложнений лапароскопической холецистэктомии//Эндоскопическая хирургия. 2006. №2. С. 18-19.

- Балалыкин В.Д., Балалыкин B.C. Современные принципы диагностики и лечения «постхолецистэктомического синдрома»//Эндоскопическая хирургия. 2006. №2. С. 14.

- Бурков С.Г. О последствиях холецистэктомии или постхолецистэктомическом синдроме//Consilium Medicum. 2004. Т. 6, №2. С. 10-14.

- Ветшев П.С., Крылов Н.Н., Шпаченко Ф.А Изучение качества жизни пациентов после хирургического лечения//Хирургия. 2000. № 1. С. 64-67.

- Ветшев П.С., Чилингариди К.Е., Ипполитов Л.И., Шпаченко Ф.А. Качество жизни больных после различных способов холецистэктомии//Анналы хирургической гепатологии. 2003. Т. 8, № 1. С. 72-79.

- Воротынцев А.С., Серобян Л.Н., Меграбян Р.А., Сагиров И.А. Возможности эндоскопических методов диагностики и лечения осложненной желчнокаменной болезни//Мат. Всерос. научного форума: «Хирургия 2005». М., 2005. С. 36-37.

- Григорьев П.Я., Солуянова И.П., Яковенко А.В. Желчнокаменная болезнь и последствия холецистэктомии: диагностика, лечение и профилактика//Лечащий врач. 2002. № 6. С. 26-32.

- Дадвани С.А., Ветшев П.С, ШулуткоА^., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь. М.: Видар-М, 2000. 140 с.

- Жегалов П.С., Винник И.С., Черданцев Д.В. Эпидемиология и коррекция постхолецистэктомического синдрома//Эндоскопическая хирургия. 2006. №2. С. 47.

- Лиманов С.И. Ультразвуковая диагностика дуоденогастрального рефлюкса//Терапевтический архив. 1991. № 2. С. 4245.

- Прудков М.И., Бебуришвили А.Г., Шулутко А^. Мини-лапаротомия с элементами открытой лапароскопии в хирургическом лечении калькулезного холецистита//Эндоскопическая хирургия. 1996. № 2. С. 12-16.

- Прудков М.И. Мини-лапаротомия и «открытые» лапароскопические операции в лечении больных желчнокаменной болезнью//Хирургия. 1997. №3. С. 43-45.

- Прудков М.И., Титов К.В. Минимально инвазивные реконструктивные операции при рубцовых стриктурах общего печеночного протока/В кн.: «Современные технологии в абдоминальной хирургии». М: РНЦХ РАМН, 2001. С. 55-56.

- Савченко Ю.П., Павленко С.Г. Постхолецистэктомиче-ский синдром. Краснодар, 2000. 316 с.

- Суздальцев И.В., Золотухин Т.Ф., Архипов О.И. Постхолецистэктомический синдром: причины, факторы риска, современные методы диагностики и лечения. М.: АНМИ, 2003. 118 с.

- Феденко Г.Ю. Критерии выбора способа плановой холецистэктомии. Автореф. дис..канд. мед. наук. 2010. С. 13.

- Шпаченко Ф.А. Влияние различных методов холецистэктомии на качество жизни оперированных больных. Автореф. дис..канд. мед. наук. М., 2002.

- Шулутко А.М., Данилов А.И., Лащик М.Г., Агаджанов В.Г., Пискунов Д.В. Характер изменения осложнений хирургического лечения калькулезного холецистита в результате внедрения в практику малоинвазивных методик.//Сборник научных трудов: «Актуальные проблемы современной хирургии». Волгоград, 2001. С. 22-27.

- Шулутко А.М., Данилов А.И., Агаджанов В.Г. Опыт применения «открытых» лапароскопических операций из минидосту-па при холецистохоледохолитиазе//Эндоскопическая хирургия. 2002. № 6. С. 16-21.

- Calvert N.W., Troy G.P., Johnson A.G. Laparoscopic cholecystectomy: a good by? A cost comparison with small-incision (mini) cholecystectomy//Eur. J. Surg. 2000. Vol. 166 (10). P. 782-786.

- Daou R. Cholecystectomy using a minilaparotomy//Ann. Chir. 1998. Vol. 52 (7). P. 625-628.

- Fletcher A., Gore S.M., Jones D. et al. Laparoscopic vs. open cholecystectomy//Br. Med. J. 1992. Vol. 305., P. 1145-1146.

- Loke M., Kelemen J., Vagassy A. The place of micro-and modern mini-laparotomy in the management of biliary calculi//Orv. Hetil. 1995. Vol. 136 (30). P. 1607-1610.

- Makinen A.M., Nordback I.H. Cholecystectomy: comparison of minilaparotomy and laparoscopy//Int. Surg. 1995. Vol. 80 (2). P. 99-101.

- McMahon A.J., Russell I.T., Baxter J.N. et al. Laparoscopic versus minilaparotomy cholecystectomy: a randomized trial//Lancet. 1994. Vol. 343 (8890) P. 135-138.

- McMahon A.J., Russell I.T., Ramsay G. et al. Laparoscopic and minilaparotomy cholecystectomy: a randomized trial comparing postoperative pain and pulmonary function//Surgery. 1994. Vol. 115 (5). P. 533-539.

- Merrill J.R. Minimal trauma cholecystectomy (a «no-touch» procedure in a «well»)//Am. Surg. 1988. Vol. 54 (5). P. 256-261.

- Spiegelhater D., Gore S.M., Fitzpatrick R. et al. Quality of life measures in health care//Br. Med. J. 1992. Vol. 305. P. 1205-1206.

- Taylor S.H. Quality of life of asymptomscholelytiasis//Am. Heart J. 1987. Vol. 114 (1). P. 234-240.

- Troidl H. Quality of life. Berlin: SprigerVerlag, 1993. P. 172-185.