Детализация геологического строения и анализ новых данных в интервале отложений доманикового типа в пределах южного борта Муханово-Ероховского прогиба

Автор: Крипакова Д.Ю., Ткачев В.А., Измайлов К.К., Чикина Н.Н., Астафьев Е.В., Девятка Н.П., Лопатин А.П.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Отложения доманикового типа широко развиты на территории европейской части России. История их изучения в качестве нефтематеринских пород насчитывает многие десятилетия, но только в последние годы эти отложения стали рассматривать в качестве важного дополнительного источника ресурсов углеводородов в старых нефтегазоносных районах. Карбонатный, карбонатно-кремнистый и глинисто-карбонатный, с большим содержанием органического вещества, состав отложений обусловлен их накоплением в депрессионных зонах бассейнов карбонатной седиментации. Нефтенасыщенность таких пород не связана со структурными или структурно-литологическими ловушками, такие резервуары имеют широкое латеральное распространение. На территории Оренбургской области отложения доманикового типа мало изучены, поэтому необходимо увеличивать объем исследований, применять самые современные технологии для получения промышленных притоков углеводородов и планомерного вовлечения отложений в разработку. На основе литолого-минералогических и геохимических исследований авторами статьи были изучены строение и состав нефтематеринских пород в пределах Муханово-Ероховского прогиба Оренбургской области, проведена литотипизация на основе изучения керна и данных геоинформационной системы, оценен генерационный потенциал каждого литотипа и даны рекомендации по комплексу геоинформационной системы и выявлению наиболее перспективных зон для проведения геолого-разведочных работ

Доманиковые отложения, генерационный потенциал, нефтематеринские породы, органическое вещество, литотипизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14128584

IDR: 14128584 | УДК: 553.94 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-5-93-106

Текст научной статьи Детализация геологического строения и анализ новых данных в интервале отложений доманикового типа в пределах южного борта Муханово-Ероховского прогиба

В статье рассмотрена детализация геологического строения доманиковых отложений для определения наиболее перспективных зон при проведении геолого-разведочных работ в пределах южного борта Муханово-Ероховского прогиба.

Положительные примеры освоения домани-ковых отложений в последнее время известны в Самарской области, где промышленные притоки нефти были получены совместным предприятием «Доманик-ОЙЛ», АО «Самаранефтегаз» и норвежской компании «Эквинор». Кроме того, в Оренбургской области на Государственный баланс было поставлено Троицкое месторождение нефти, приуроченное к осевой части Муханово-Ероховского прогиба. К сожалению, информация о деятельности этих компаний конфиденциальна и нет достоверных данных как об объемах получаемых дебитов, так и применяемых технологиях освоения. Интерес нефтегазовых компаний к доманиковым отложениям возрастает с каждым годом, свидетельством тому является Савицкий лицензионный участок, приобретенный компанией «Газпромнефть» в начале 2020 г.

Исходя из существующей на сегодняшний день модели строения Муханово-Ероховского прогиба, максимальные значения толщин перспективных карбонатно-кремнистых и глинисто-кремнисто-кар-бонатных отложений доманикового типа с большим содержанием ОВ приурочены к его центральной, осевой части. Но практически все участки АО «Оренбургнефть» приурочены к бортовым частям прогиба, в которых ранее отложения доманикового типа считались малоперспективными для проведения геолого-разведочных работ.

В результате поисково-разведочного бурения на отложения терригенного девона в пределах Бузулукского лицензионного участка в разрезе скважин были установлены перспективные пачки доманико-вых отложений мощностью от 40 до 130 м. Результаты бурения легли в основу анализа потенциала доманиковой толщи на уже приобретенных лицензионных участках АО «Оренбургнефть» с развитой инфраструктурой.

Условия формирования и геологическое строение Муханово-Ероховского прогиба

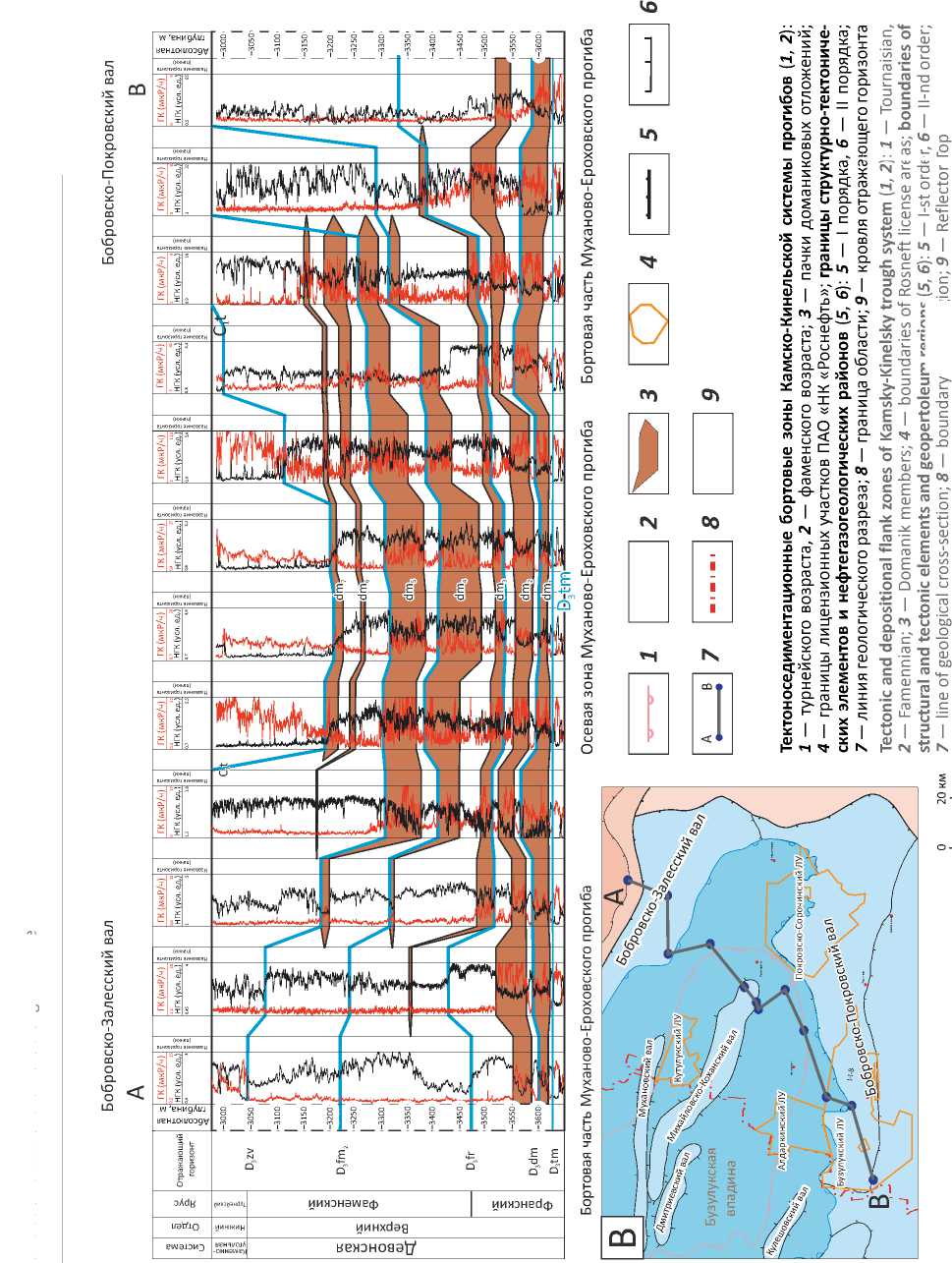

На основании схемы корреляции скважин по линии А–Б, характеризующей строение бортовых и осевой частей Муханово-Ероховского прогиба, в разрезе было выделено до семи пачек доманиковых от- ложений от доманикового горизонта до турнейского яруса (рис. 1). Последние три скважины, показанные на схеме, вскрывшие доманиковый и речицкий горизонты, приурочены к Бобровско-Покровскому валу и расположены в пределах Бузулукского лицензионного участка [1]. Как уже отмечалось, в настоящее время общепринятой является точка зрения, что наибольшие перспективы нефтеносности доманиковых отложений связаны с осевой частью Муханово-Ерохов-ского прогиба.

На рассматриваемой территории вплоть до позд-нефаменского времени преобладал глубоководный бассейн, что является одним из основных условий для формирования доманиковых отложений.

Данные бурения и сейсморазведки в Оренбургской области свидетельствуют о том, что Мухано-во-Ероховский прогиб (южная ветвь Камско-Кинельской системы) в позднефранское время отсутствовал [2]. Открытие на Волостновской площади большой группы мендымско-воронежских одиночных бассейновых рифов, в 180–200 км от Муханово-Ерохов-ского прогиба, свидетельствует, что в позднефран-ское время глубоководный доманиковый бассейн простирался далеко к югу, за пределы современного Муханово-Ероховского прогиба. В этом же районе, на Алисовско-Кичкасской площади (также вдали от Му-ханово-Ероховского прогиба), по данным 3D-сейсмо-разведки и бурения обнаружены клиноформы окраин мендымского, воронежского и евлановско-ливенско-го глубоководных палеобассейнов. Прямым доказательством того, что в позднефранское время глубоководный бассейн распространялся далеко за пределы Муханово-Ероховского прогиба, является типично доманиковый облик керна, поднятого из фаунисти-чески обоснованных мендымских и воронежских горизонтов в разрезах скважин Байтуганские-4, 24, расположенных далеко к северу от прогиба на ЮжноТатарском своде [2].

В раннефаменское время подъем относительного уровня моря замедлился и на склонах ранне-герцинских сводовых поднятий получили развитие глинисто-карбонатные и карбонатные платформы, проградационно заполнившие бассейн [2]. В сред-не-позднефаменское время островные суши постепенно исчезли за исключением отдельных небольших площадей. На фоне небольшой скорости подъема относительного уровня моря фаменские карбонатные палеошельфы регрессивно заполнили средне-позднефранскую аккумуляционно-топографическую палеовпадину. К заволжскому времени в

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 1. Схема корреляции скважин по линии А – B Fig. 1. Correlation chart for the wells along А – B line

с а?

У тз

Е о

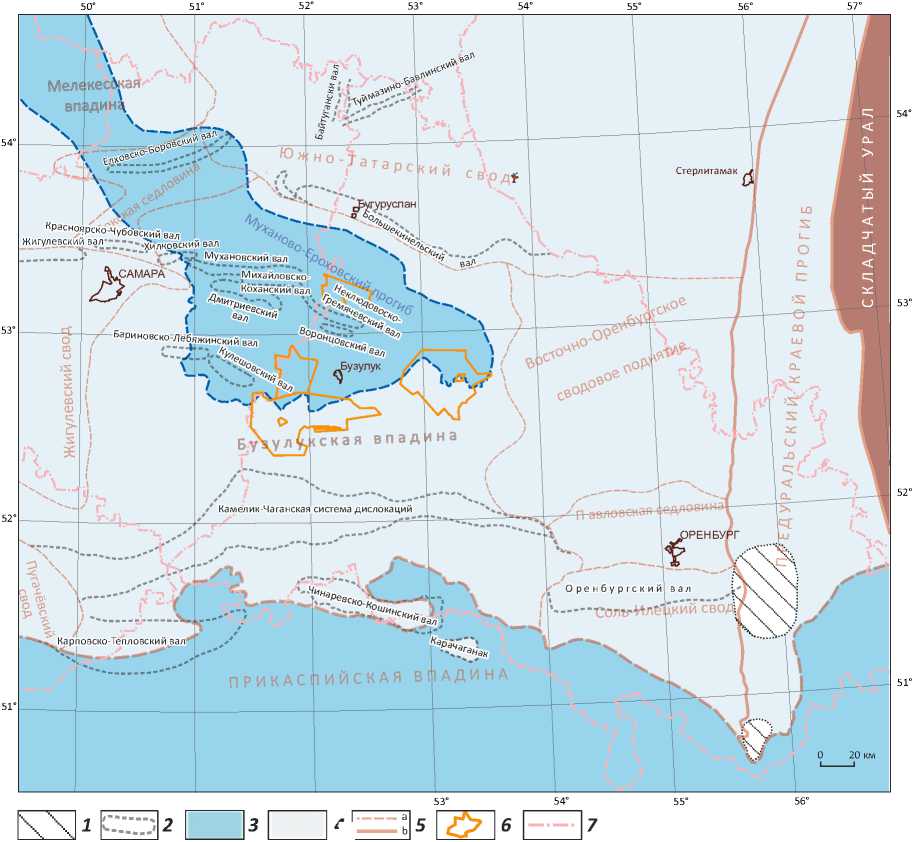

Рис. 2. Палеогеографическая карта заволжского времени D3fm3 Муханово-Ероховского прогиба и сопредельных территорий (Ю.И. Никитин)

Fig. 2. Paleogeographic map of the Zavolzhsky time D3fm3, Mukhanovo-Erokhovsky Trough and neighbouring areas (Yu.I. Nikitin)

1 — островная суша; 2 — тектонические валы и системы дислокаций; 3 — глубоководный бассейн; 4 — мелководные карбонатные шельфы; 5 — границы региональных тектонических геоструктур: а — раннегерцинских, b — позднегерцинских; 6 — лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть»; 7 — границы областей

1 — island; 2 — tectonic ramparts and dislocation systems; 3 — deepwater basin; 4 — shallow-water carbonate shelf; 5 — boundaries of regional tectonic geostructures: а — Early Hercynian; b — Late Hercynian; 6 — Rosneft license areas; 7 — region boundary пределах Волго-Уральской нефтегазоносной платформы в виде реликта бывшего обширного глубоководного бассейна остались лишь прогибы Камско-Кинельской системы, включая Муханово-Ероховский прогиб. В течение всего этого времени в центральной части Муханово-Ероховского прогиба формировались пачки доманикитов, представляющие собой терминальные части клиноформ (рис. 2, см. рис. 1) [2].

Литологическая характеристика

Особенность условий образования высокоуглеродистых формаций на территории Волго-Уральской провинции заключается в повышенном содержании карбонатного материала и свободного кремнезема, источником которого могли служить гидротермы или вулканогенные продукты [3].

Для детального изучения нефтематеринских пород в ЦИК ООО «ТННЦ» были проведены исследования по девяти скважинам, расположенным в пределах Муханово-Ероховского прогиба Оренбургской области. Общий метраж изучаемого керна составил 118,2 м. Комплекс лабораторных исследований включал: литологическое описание керна, рентгенофлуоресцентный и рентгеноструктурный анализы, определение общей карбонатности и фильтрационно-емкостных свойств, петрографическое описание шлифов, РЭМ, геохимические исследования. Изучение керна проводилось на 136 образцах.

По результатам лабораторных данных было выделено шесть литотипов пород доманиковых отложений с учетом содержания кремниевой, карбонатной, глинистой составляющей и ОВ.

Литотип 1 представлен кремнистыми породами, обогащенными ОВ, характеризуется большим содержанием кремниевой составляющей — более 90 %, высоким содержанием ОВ (среднее содержание Сорг ≈ 5,02 %) и низкой карбонатностью — менее 10 %.

В литотипе 2 выделяются карбонатно-кремнистые породы, обогащенные ОВ, в которых карбонатная составляющая увеличивается до 10-50 %, содержание SiO2 изменяется в пределах 50–90 %, среднее содержание ОВ составляет 5 %.

Литотип 3 представлен кремнисто-карбонатны-ми породами, обогащенными ОВ, среднее значение которого составляет 3,95 %, содержание карбонатных минералов варьирует от 50 до 90 %, количество кремниевой составляющей (SiO2) изменяется в пределах 10–50 %.

Литотипы 4 и 5 — кремнисто-карбонатные породы, слабообогащенные ОВ (среднее содержание Сорг ® 0,8 %), при этом в породах литотипа 4 доминирует микритовая составляющая, а в породах литотипа 5 увеличивается содержание биокластики и отмечается влияние процессов перекристаллизации. Общая карбонатность данных литотипов в среднем составляет 74–79 %.

Литотип 6 представлен карбонатными породами с незначительной примесью кремниевого материала (SiO2< 10 %) и низким содержанием ОВ — менее 0,49 %. Содержание глинистого материала в среднем изменяется от 2,2 до 3,6 % (табл. 1).

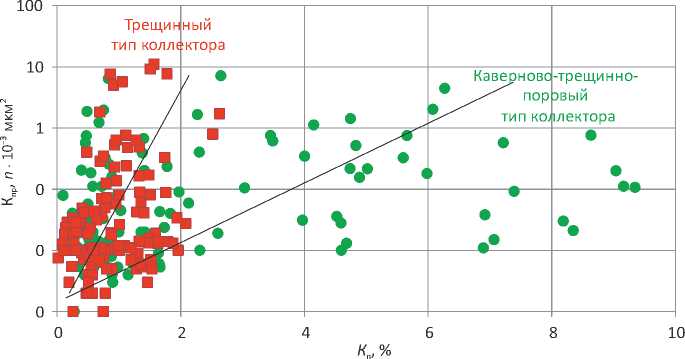

Отложения доманикового типа не являются традиционным коллектором. Породы вторично преобразованы и имеют сложное пустотное пространство. При исследовании кернового материала на макроуровне выявлены трещинная составляющая и редкие мелкие каверны (вдоль трещин), а при изучении петрографических шлифов наблюдаются поры и трещины. Емкость кремнистых доманиковых пород как вместилища нефти весьма высокая, в отношении пористости как матрицы, так и ОВ. По данным петрофизических исследований построена зависимость между коэффициентами пористости (Кп) и проницаемости (Кпр) (рис. 3), которая показала, что в породах литотипов 1-3 преобладает каверново-тре-щинно-поровый тип пустотного пространства, Кп = = 0,09–9,35 %, Кпр = (0,003–28,65) · 10-3 мкм2. Породы литотипов 4–6 преимущественно трещинного типа с Кп = 0,001-4,15 %, Кпр = (0,001-11) • 10-3 мкм2. По данным специалистов МГУ, поверхностная плотность трещин изменяется от 0,8 до 2,2 см/см3 при средних значениях 1-1,5 см/см3. Раскрытие трещин составляет 7–100 мкм.

Для отложений доманикового типа характерно образование трещин с последующим аутигенным минералообразованием. В результате этого процесса образуются оксиды железа и пирита. На рассматриваемые отложения воздействовали и метасоматические процессы, продуктом которых является доломитизация пород и развитие пирита по биокластам. Также отмечаются процессы перекристаллизации и растворения [3].

Процессы растворения благоприятно повлияли на улучшение фильтрационно-емкостных свойств. В карбонатно-кремнистых и кремнисто-карбонат-ных породах произошло частичное растворение биокластов (радиолярии, тентакулиты), образование микростилолитов, пустот выщелачивания и трещин. А процессы перекристаллизации способствовали отжиманию и распределению флюида.

Геохимические исследования

Главной характеристикой нефтематеринских пород является генерационный потенциал, т. е. то количество УВ, которое может генерировать относящаяся к нефтематеринским порода в бассейне. Одним из факторов реализации генерационного потенциала является уровень катагенетической преобразованности. Известно, что в протокатагенезе образуются в основном газообразные УВ, на этапе среднего катагенеза — преимущественно жидкие УВ (нефть), в позднем катагенезе — газообразные УВ. Чем выше содержание в породе сапропелевого/гумусового ОВ, тем выше его потенциал на жидкие/газообразные УВ [4].

Для установления генерационного потенциала ОВ доманиковых отложений, а также степени его реализованности применялся метод Rock-Eval, суть которого заключается в программируемом нагреве, а также пиролитическом и окислительном разложении проб породы с последующим выявлением продуктов разложения. Нефтематеринские доманиковые отложения были охарактеризованы по данным пиролитических исследований.

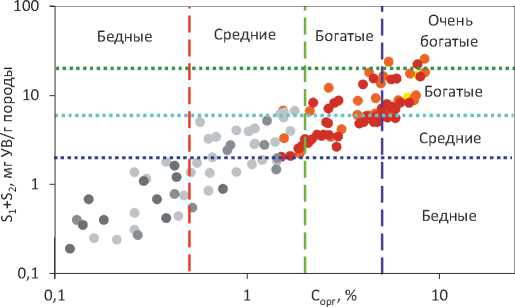

По выделенным литотипам была построена зависимость генерационного потенциала (S 1 + S 2 ) и содержания ОВ (Сорг), на которую нанесены граничные значения согласно классификации Б. Тиссо - Д. Вельте (1981) и К. Петерса (1986) (рис. 4). Первые три литотипа характеризуются значением генерационного потенциала более 2 мг УВ/г породы и содержанием ОВ больше 1,5 %. Эти породы обладают очень богатым, богатым и средним генерационным потенциалом. Породы литотипов 4–6 имеют бедный и средний генерационный потенциал.

Для определения типов керогена применялась модифицированная диаграмма Ван Кревелена в ко-

Табл. 1. Литотипизация пород доманиковых отложений по данным керна

Tab. 1. Lithology typification of the Domanik rocks using core data

|

i Sc |

5 ci X ° 5 |

о ™ ю О О о О' |

К оо 5 ° о" |

00 ^г О О' о о' |

1 , ш о о" о о" |

а? 1, ^г О О' о о" |

1 ' 5 0 0 o' |

|

sc |

S ci |

LO 00 ^ 0" |

7 “l СП ГМ о" |

СП о Г^ о" |

О СО о о" |

7' 3. СП 1-1 о" |

ID СП гм Л R 0 ^ o' |

|

га S? i i и Б |

со СП и |

СП и |

00^ и |

СП СП и |

|||

|

го ° 3 га ^ о СО ГО |

о ° |

0 '-i m V |

о 0 m |

о 9 оо i ^ Ln |

о S о Ln |

о к о Ln |

л m |

|

О |

S 5 О. 5 й U |

00 гм ID ЬП |

00" 1 LH О |

00 СП Г< Ln S |

О о о" |

3" 01 СП о о" |

6 ° о' |

|

О СП л |

О т LT) |

о О |

о Ln О |

о 0 |

о V |

||

|

1 |

3" 5° ^ □ и Е s D |

Л’И*)*)1) |

|||||

|

о е |

|||||||

|

о |

|||||||

|

га" а ° ■ = 5 га Ь З’ s га 1 ° |

га" с[ о о С К СО га О х га о. 3 х га 6 о га ° О о |

га" о о С СС СО га о га га ° ф О о X |

о § со S 2 сс го ? га I- о Е ГО I m 0^3" ю со га § О SJ о 2 J о х 5 го х з 5 5 Ф u |

о CL О О 1 со = & ° Е 2 $ ш О со 3 о с га А з о и 5 X 3 го х си 5 Ф о. |

о о с X о со |

||

|

5 о |

ГМ |

ГП |

LO |

ID |

|||

1 — карбонатность; 2 — кварц; 3 — сумма глин; 4 — Сорг

1 — carbonate content; 2 — quartz; 3 — total clays; 4 — Сorg

Рис. 3. Петрофизическая зависимость К п – К пр (по лабораторным данным керна)

Fig. 3. Petrophysical relationships К п – К пр (according to core laboratory data)

Литотипы ( 1 , 2 ): 1 — 1–3, 2 — 4–6

Lithotypes ( 1 , 2 ): 1 — 1–3, 2 — 4–6

Рис. 4. График зависимости S1+S2 от Сорг для доманиковых отложений Муханово-Ероховского прогиба (литотипы 1–6 по данным керна)

Fig. 4. Graph of S1+S2 as a function of Сorg for the Domanik series of the Mukhanovo-Erokhovsky Trough (1 to 6 lithotypes according to core data)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Литотип ( 1 – 6 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6; содержание Сорг , % ( 7 – 9 ): 7 — 0,5, 8 — 2, 9 — 5; генерационный потенциал ( S 1 + S 2), мг УВ/г ( 10 – 12 ): 10 — 2, 11 — 6, 12 — 20

Lithotype ( 1 – 6 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6; Сorg content, % ( 7 – 9 ): 7 — 0,5, 8 — 2, 9 — 5; generation potential ( S 1 + S 2 ), mg HC/g ( 10 – 12 ): 10 — 2, 11 — 6, 12 — 20

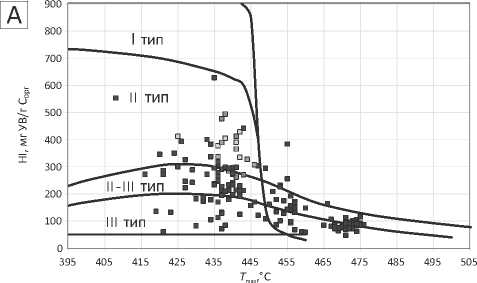

ординатах T max — HI (рис. 5 A). На диаграмме видно, что образцы из скважин Ананьевского, Покровско-Сорочинского, Бузулукского участков бортовой зоны Муханово-Ероховского прогиба находятся в области II типа керогена при T max = 425-446 °C, сформированного вследствие отложения и накопления морских организмов (фито- и зоопланктонов, бактерий). Кероген II типа способен генерировать нефть.

На границе II и П-Ш (смешанного) типов керогена в окне T max = 439–443 оC расположены образцы из скважины Южно-Михайловского участка бортовой зоны Муханово-Ероховского прогиба. Такие породы также могут генерировать нефть.

Образцы Пешковского участка в основном относятся к II–III (смешанному) и III типам керогена с высокими значениями Tmax — от 445 до 476 оC. Породы в этой скважине могут генерировать в основном газообразные УВ [4] и в меньшей степени — жидкие УВ.

Образцы из скважин Малогасвицкого участка осевой зоны Муханово-Ероховского прогиба имеют большой разброс значений: точки расположены преимущественно в области II и II–III типов керогена, с меньшими показателями T max — от 416 до 444 оС. Это может свидетельствовать о более низком качестве «смешанного» керогена и о значительной степени его выработанности. Низкие значения T max характерны как для пород с малым количеством ОВ, так и для пород, содержащих миграционные битумоиды и УВ.

Все эти участки находятся в различных частях Му-ханово-Ероховского прогиба. Пешковский, Бузулукский, Южно-Михайловский, Ананьевский и Покровско-Сорочинский участки расположены в пределах

Рис. 5. Характеристика типов (диаграмма Ван Кревелена) (A) и зрелости керогена (B) доманиковых отложений в пределах Муханово-Ероховского прогиба

Fig. 5. Characterisation of types (Van Krevelen diagram) (A) and kerogen maturity (B) of the Domanik series within the Mukhanovo-Erokhovsky Trough

Участки ( 1 – 6 ): 1 — Покровско-Сорочинский, 2 — Южно-Михайловский, 3 — Пешковский, 4 — Малогасвицкий, 5 — Бузулукский, 6 — Ананьевский; 7 — зона поздней зрелости (легкая нефть, газ); 8 — зона зрелости нефти (пик нефтегенерации)

Areas ( 1 – 6 ): 1 — Pokrovsko-Sorochinsky, 2 — South Mikhailovsky, 3 — Peshkovsky, 4 — Malogasvitsky, 5 — Buzuluksky, 6 — Anan’evsky; 7 — zone of late maturity (light oil, gas); 8 — zone of mature oil (oil generation maximum)

южной границы бортовой зоны Муханово-Ерохов-ского прогиба, из которых первые три — в западной части Бобровско-Покровского вала, а последние два — на юго-востоке. Малогасвицкий участок находится в осевой зоне Муханово-Ероховского прогиба.

В целом можно считать, что распространение типов керогена на территории Муханово-Ероховско-го прогиба обусловлено сменой фациальной обстановки и неодинаковой степенью катагенетической преобразованности. Характер распределения катаге-нетической зональности и палеотемператур бассейна зависит от ряда факторов: общего геотектонического развития региона, строения разреза, характера геотермического и флюидодинамического режимов бассейна, а также генетического типа ОВ.

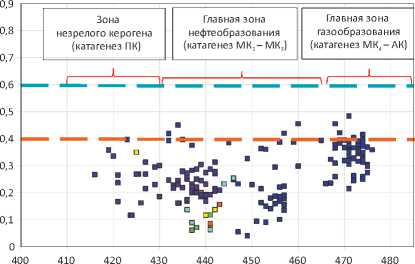

На рис. 5 B представлено сопоставление температуры максимального выхода УВ при пиролизе керогена ( T max) и индекса продуктивности OPI, равного 8 1 /(8 1 +8 2 ) и показывающего степень выработанности керогена. Основная часть исследуемых образцов находится в интервале главной зоны неф-теобразования и катагенетической зрелости МК1– МК3, поэтому их можно рассматривать в качестве перспективных толщ при добыче УВ. Органическое вещество в породах Пешковского участка имеет высокую степень преобразованности. Это подтверждается высокими значениями индекса продуктивности (ОPI = 0,2–0,5), свойственными концу главной зоны нефтеобразования – началу главной зоны газообразования, и низкими значениями водородного индекса (HI = 76-150 мг УВ/г Сорг). Такой кероген, очевидно, уже не может образовывать жидкие УВ, но способен к генерации в основном газообразных УВ. На остальных участках индекс продуктивности характеризуется более низкими значениями (OPI = 0,1–0,3), происходит активная нефтегенерация, протекающая в условиях главной зоны нефтеобразования при катагенезе МК1–МК2.

Для битумоидов доманиковой формации дома-никового горизонта характерно высокое содержание асфальтенов, преобладание спиртобензольных смол над бензольными и невысокое содержание масел. В осевой зоне Муханово-Ероховского прогиба, по средним данным, в отложениях воронежско-евланов-ской толщи содержание хлороформенного битумои-да (ХБА) составляет 0,31 %, Сорг = 3,57 %, коэффициент битуминизации β = 9,8, в фаменском ярусе — ХБА = = 0,09 %, Сорг = 0,67 %, β = 13. Компонентный состав битумоидов имеет большое сходство как по составу, так и по выходу масляной фракции (36,2–37,5 %). По всему разрезу в осевых и бортовых участках прогиба отмечается широкое развитие аллохтонных битумоидов с аномально высокими значениями в , что свидетельствует о перемещении наиболее подвижных компонентов из осевой зоны Муханово-Ероховского прогиба к его бортам [5].

В связи с неравномерным распределением ОВ, ХБА и различной степенью катагенеза в пределах некомпенсированной впадины доманикового горизонта отмечается зональность в генерации УВ с высо -ким генерационным потенциалом и широким развитием процессов эмиграции и миграции битумоидов [5].

Установлено, что наиболее благоприятными условиями преобразования ОВ в УВ обладает Му-ханово-Ероховский прогиб. В результате анализа результатов проведенных исследований выявлен генерационный потенциал на жидкие и газообразные УВ в доманиковых отложениях как в осевой, так и бортовых зонах Муханово-Ероховского прогиба. Наиболее интенсивная генерация нефтяных

УВ рассеянным ОВ пород установлена по образцам из скважин, пробуренных в осевой части Муханово-Ероховского прогиба.

Типизация пород по данным ГИС

В пределах Муханово-Ероховского прогиба коллекторские свойства отложений доманикового типа изучены весьма слабо, в основном по данным ГИС. В скважинах старого фонда исследования проводились ограниченным комплексом методов (стандартный каротаж, гамма-каротаж (ГК), нейтронный гамма-каротаж (НГК)), не позволяющим с уверенностью выявить интервалы, содержащие подвижные УВ.

Крайне низкие коллекторские свойства пород доманиковой толщи связаны с процессами битуминизации, глинизации, окремнения и др. и характеризуются значительной изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств как по разрезу, так и по площади.

Выделенные ранее по керну девяти скважин литологические типы пород послужили основой для типизации отложений по данным ГИС. После детальной увязки данных керна и ГИС строились серии гистограмм изменения значений кривых ∆ГК, ∆НГК, ∆ T , плотностного гамма-гамма-каротажа (ГГКп), удельного электрического сопротивления (УЭС), после чего найдены пределы изменения параметров ГИС для всех литотипов (табл. 2).

Изучение характеристик физических свойств литотипов показало, что такие параметры, как интервальное время, плотность, УЭС, в незначительной степени изменяются от литотипа к литотипу, однако радиоактивный каротаж оказался более чувствителен к изменению литологического состава и позволил выявить определенные закономерности [6].

Установленная взаимосвязь между керном и ГИС дала возможность выделить литологические типы в скважинах, не охарактеризованных керном, с помощью специального модуля Ipsom ПО Techlog. В основе модуля лежит кластеризация с использованием нейронных сетей со слоем Коханена. Аппроксимация многомерных данных позволила определить литотипы пород по данным ГИС, которые в последующем в автоматическом режиме при хорошей нормировке исходных данных можно распространить на скважины, не содержащие керновых данных (см. табл. 2).

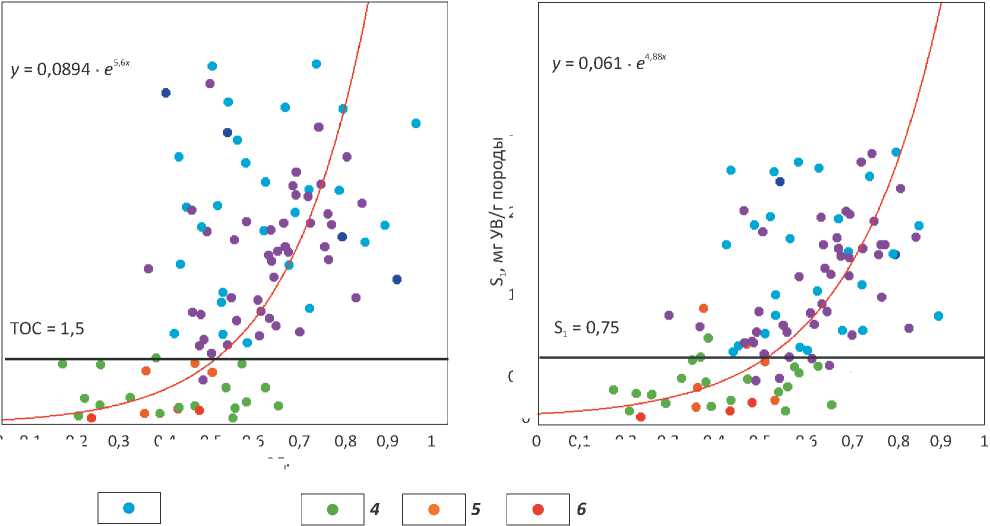

Сопоставление содержания общего ОВ (Сорг) и объема свободных УВ (S 1 ) с двойным разностным параметром гамма-каротажа (∆ J гк) позволило выделить наиболее перспективные литотипы, содержащие наибольший объем свободных УВ, оценить УВ-по-тенциал и уточнить граничные значения параметров С орг , S 1 и A J Г к (рис. 6).

Установлено, что наиболее перспективными для выявления УВ являются литотипы 1-3, в которых TOC > 1,5 %; S1 > 0,75 мг УВ/г породы (см. рис. 6),

S 1 + S 2 > 2 мг УВ/г породы (см. рис. 4). Потенциальными коллекторами в доманиковых отложениях будут являться прослои пород с повышенным уровнем ГК без прямых признаков коллектора при ∆ J гк > 0,3–0,4. Эта отсечка проводится на диаграммах ГК-С или ГК (в зависимости от наличия комплекса ГИС). В 1-й до-маниковой пачке количество первых трех литотипов преобладает и составляет 32 %, во 2-й и 3-й пачке — 30 и 19 % соответственно. Вверх по разрезу, как и при удалении от осевой части Муханово-Ероховского прогиба, четко фиксируется повышение карбонат-ности и глинистости, а также снижение содержания ОВ. В результате проведенной типизации по данным ГИС появилась возможность выделить эффективные мощности в доманиковых пачках, а также ранжировать их по перспективности.

Результаты освоения скважин

В 2019-2020 гг. ООО «Оренбургнефть» на территории Бузулукского лицензионного участка в бортовой части Муханово-Ероховского прогиба были пробурены поисково-разведочные скважины Бузу-лукские-2, 3, в которых специальным объектом изучения были нетрадиционные резервуары доманико-вой толщи.

По данным описания керна из скв. Бузулукская-3 породы представлены кремниево-карбонатными отложениями, в различной степени обогащенными ОВ, неравномерно перекристаллизованными, трещиноватыми, крепкими. Породы изученных интервалов имеют общую пористость до 22 % (среднее 7,3–10,8 %) и эффективную пористость до 10 % (среднее 6–8,4 %).

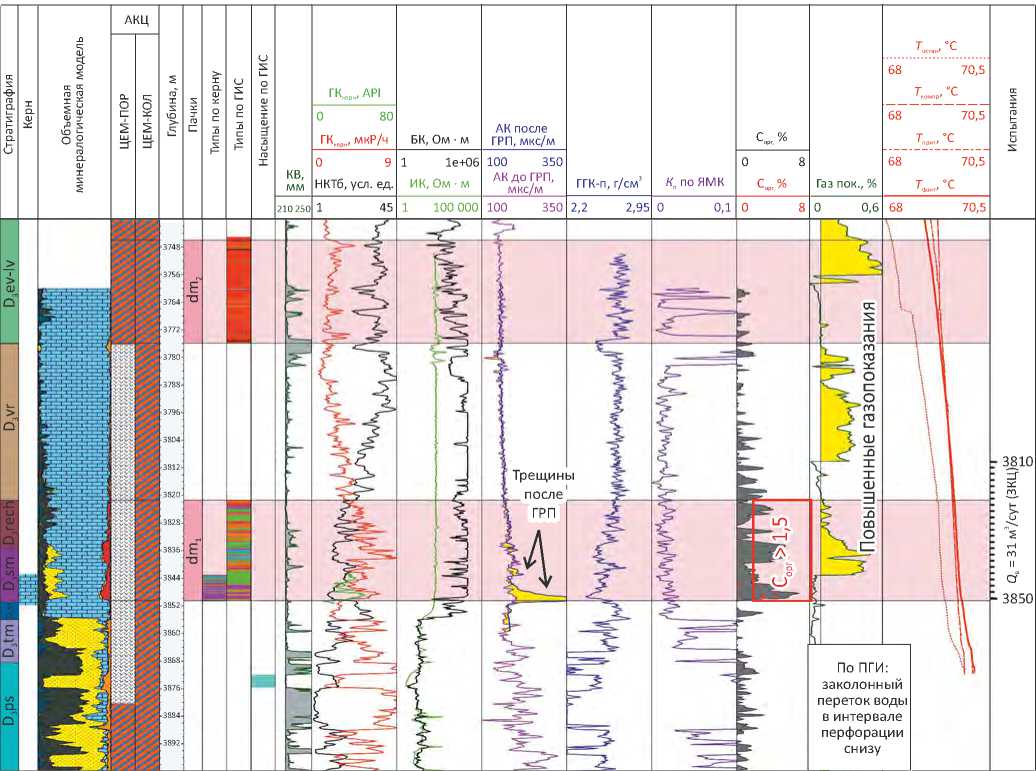

В результате перфорации в скв. Бузулукская-2 получена пленка нефти и пластовая вода, а в скв. Бу-зулукская-3 — пластовая вода дебитом 31 м3/сут. По результатам промыслово-геофизических исследований в обеих скважинах отмечались заколонные перетоки снизу или сверху интервала перфорации из-за низкого качества цементажа. Для понимания эффективности проведенного гидроразрыва пласта в скважинах был проведен широкополосный акустический каротаж в открытом стволе и в колонне после гидроразрыва пласта. При анализе показаний акустического широкополосного каротажа отчетливо видно расхождение интервальных времен продольных и поперечных волн A T P и A T S в интервалах распространения трещин (рис. 7). Отсутствие притока пластового флюида в этих скважинах связано с техническими и технологическими проблемами при освоении. Необходимо также отметить, что испытания проводились в вертикальных скважинах, а, исходя из анализа мирового опыта, положительный эффект дает применение гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах, имеющих наибольшую зону контакта с продуктивной породой. Нужен новый опыт освоения подобных объектов уже на поисковой стадии с применением современных методов интенсификации

Табл. 2. Типизация пород доманиковых отложений по ГИС на основе данных керна

Tab. 2. Typification of the Domanik rocks based on core data using well logging data

|

Номер |

Литотип |

Δ J гк, усл. ед. |

Δ J нгк , усл. ед. |

Δ T , мкс/м |

ГГК-п, г/см3 |

УЭС, Ом ∙ м |

Тип пустотного пространства |

|

мин. – макс. сред. |

мин. – макс. сред. |

мин. – макс. сред. |

мин. – макс. сред. |

мин. – макс. сред. |

|||

|

1 |

Кремнистая порода, обогащенная ОВ |

0,39–0,92 0,66 |

0,33–0,43 0,38 |

154,2–257,2 194,3 |

2,571–2,7 2,61 |

119,2–20807,8 2074,96 |

Каверны, трещины, поры |

|

2 |

Карбонатно-кремнистая порода, обогащенная ОВ |

0,41–0,96 0,69 |

0,12–0,46 0,34 |

148,94–268,99 194,9 |

2,47–2,642 2,53 |

16,2–26032,3 1898,63 |

Каверны, трещины, поры |

|

3 |

Кремнисто-карбонатная порода, обогащенная ОВ |

0,31–0,84 0,58 |

0,13–0,7 0,32 |

159,72–247,4 206 |

2,46–2,65 2,5 |

10,26–50780,8 1648,3 |

Каверны, трещины, поры |

|

4 |

Кремнисто-карбонатная порода ( преимущественно микрит ), слабообогащенная ОВ |

0,17–0,67 0,42 |

0,09–0,72 0,34 |

148,9–259,6 194,6 |

2,47–2,71 2,53 |

54,9–44809,61 1759,4 |

Поры, трещины |

|

5 |

Кремнисто-карбонатная порода ( преимущественно зерна ), слабообогащенная ОВ |

0,37–0,51 0,44 |

0,27–0,76 0,35 |

159,45–211,23 190,2 |

2,5–2,72 2,599 |

211,841–103716 1546,6 |

Поры, трещины |

|

6 |

Карбонатная порода |

0,22–0,49 0,36 |

0,23–0,68 0,46 |

152,9–213,7 188,3 |

2,53–2,64 2,603 |

92,68–22797,3 1955,4 |

Поры, трещины |

Рис. 6. Сопоставление содержания общего органического вещества (ТОС) и параметра S1 от двойного разностного параметра гамма-каротажа (∆ J гк)

Fig. 6. Comparison of Total Organic Content (TOC) and S1 parameter from Gamma-Ray Index (∆ J GR)

9,5 9

8,5 8

7,5 7

6,5

5,5 о ,5 н 4,5

3,5 3

2,5 2

1,5 1

0,5 0

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

DGK, усл. ед.

0 0,1 0,2

0,4

0,5 0,6

DGK, усл. ед.

Литотип ( 1 – 6 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6

Lithotype ( 1 – 6 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6

Рис. 7. Геолого-геофизический планшет по скв. Бузулукская-3, расположенной в бортовой части Муханово-Ероховского прогиба

Fig. 7. Geological and geophysical composite log for —Buzuluksky-3 well drilled in the flank of the Mukhanovo-Erokhovsky Trough

АКЦ

70,5

БК, Ом · м

70,5

1е+06

НКТб, усл. ед.

ИК, Ом · м

Газ пок., %

2,2

2,95

0,1

0,6

70,5

210 250

АК после ГРП, мкс/м

АК до ГРП, мкс/м

КВ, мм

Трещины после ГРП

По ПГИ: заколонный переток воды в интервале перфорации снизу

ГК керн , API

ГК керн , мкР/ч

1 100 000

С орг, %

С орг, %

ГГК-п, г/см3

К по ЯМК

Т °C прит ,

Т °C фонт,

Т °C остан,

70,5

Т °С компр ,

■ 1 го 2 3 ■ 4 го 5 ■ 6 □7 ■ 8 ■ 9 □ 10 ■ 11

12 ■ 13 14 I I 15 ■ 16

Объемная модель ( 1 – 7 ): 1 — иллит, 2 — кварц, 3 — кальцит, 4 — доломит, 5 — XOil, 6 — кероген, 7 — PHIT; АКЦ ( 8 – 10 ): 8 — частичный, 9 — отсутствует, 10 — не определен; литотипы ( 11 – 16 ): 11 — 1, 12 — 2, 13 — 3, 14 — 4, 15 — 5, 16 — 6

Three-dimensional model ( 1 – 7 ): 1 — illite, 2 — quartz, 3 — calcite, 4 — dolomite, 5 — XOil, 6 — kerogen, 7 — PHIT; CBL ( 8 – 10 ): 8 — incomplete, 9 — absent, 10 — undefined; lithotypes ( 11 – 16 ): 11 — 1, 12 — 2, 13 — 3, 14 — 4, 15 — 5, 16 — 6

притока, бурением горизонтальных стволов вкрест основному тренду трещиноватости, и с проведением полномасштабного многостадийного гидроразрыва пласта.

В скважинах Бузулукского участка проведен расширенный комплекс ГИС, включающий такие методы, как акустический широкополосный каротаж, электрический микроимиджер, ядерный магнитный каротаж, импульсный нейтронный гамма-каротаж. Такой комплекс является наиболее достоверным источником информации в условиях отсутствия кернового материала. Результаты комплексной ин- терпретации позволили определить содержание ОВ, проследить интервалы развития трещиноватости, оценить фильтрационно-емкостные свойства по данным ГИС. На рис. 7 приведен геолого-геофизический планшет с результатами литотипизации, интерпретации и испытаний по скв. Бузулукская-3.

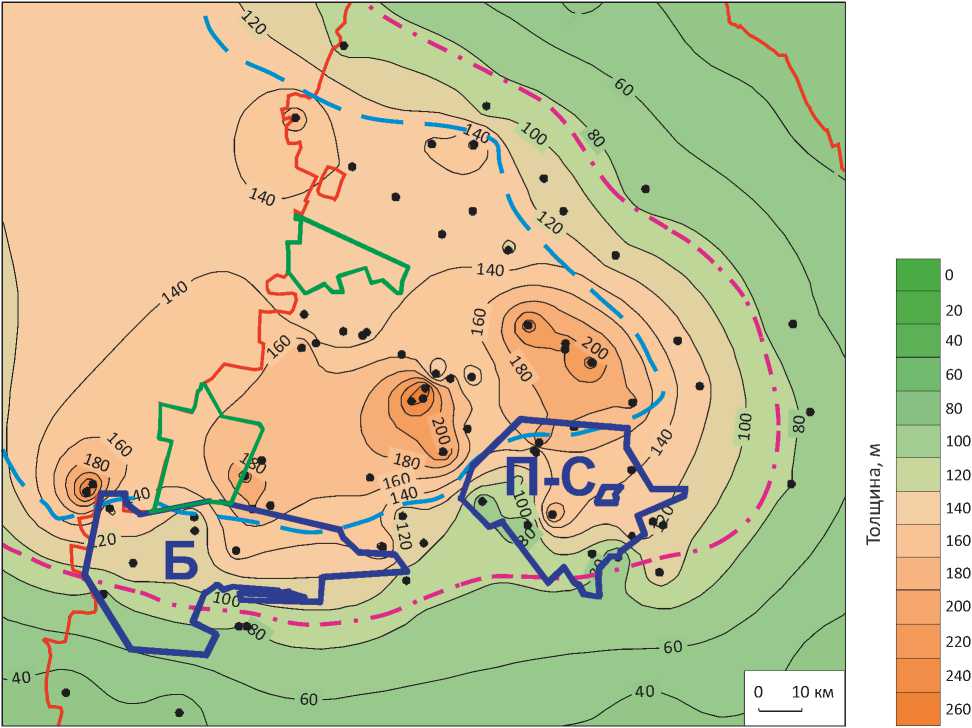

Из схемы типов разреза доманиковых отложений Муханово-Ероховского прогиба следует, что в бортовых зонах объекта перспективы нефтеносности связаны с нижними тремя пачками доманикитов dm1–3 (рис. 8, см. рис. 1), выделенными на Покровско-Сорочинском и Бузулукском лицензионных участках.

Рис. 8. Карта общих толщин доманиковых отложений с учетом распространения пачек dm1–dm7 Fig. 8. Total thickness map of Domanik series taking into account occurrence of dm1–dm7 members

2 • 3

< 3 пачек

Лицензионные участки ( 1 , 2 ): 1 — приобретенные для изучения отложений доманика, 2 — перспективные (Б — Бузулукский, П-С — Покровско-Сорочинский); 3 — скважины; границы ( 4 , 5 ): 4 — пачек доманиковых отложений и их число, 5 — областей

License areas ( 1 , 2 ): 1 — purchased for the Domanik series studies, 2 — promising (Б — Buzuluksky, П-С — Pokrovsko-Sorochinsky); 3 — wells; boundaries ( 4 , 5 ): 4 — Domanik series’ members and their number, 5 — regions

Перспективы нефтеносности доманиковых отложений могут быть определены путем вероятностной оценки ресурсов. При расчетах рекомендуется использовать разные варианты суммарных эффективных толщин, основанные на результатах выполненной литотипизации пород (см. табл. 1, 2).

В минимальном варианте рекомендуется использовать суммарные толщины первых трех литотипов — кремнистых и карбонатно-кремнистых пород, обогащенных ОВ. В базовом варианте — добавить толщины четвертого и пятого литотипов крем-нисто-карбонатных пород, слабообогащенных ОВ, в максимальном варианте — использовать суммарную мощность всех выделенных в пачках литотипов.

Заключение

На основании комплексного анализа геологического строения доманиковых отложений в пределах южного борта Муханово-Ероховского прогиба Оренбургской области авторами статьи проведена типизация пород по данным керна и ГИС, дан анализ изменения литотипов в зависимости от глубины залегания и удаленности от осевой части Муханово-Ероховского прогиба, представлена оценка генерационного потенциала. Все эти факторы выявили высокий УВ-по-тенциал лишнее лицензированных участков, расположенных в бортовых зонах Муханово-Ероховского прогиба, которые ранее считались бесперспективными (см. рис. 8).

Учитывая особенности строения доманико-вой толщи, а также результаты освоения в уже пробуренных скважинах, оптимальным для опоиско-вания доманиковых отложений является бурение горизонтальных скважин в интервале наиболее перспективной пачки, таким образом обеспечивается увеличение площади контакта ствола скважины с перспективной породой, а также минимизируется технологический фактор, что исключает влияние кровельных и подошвенных вод из традиционных коллекторов.

На текущем этапе необходимо предусматривать изучение доманиковых отложений в поисковых или эксплуатационных скважинах, планируемых к бурению на более глубокие интервалы в зоне Муханово-Ероховского прогиба. Необходимо проводить расширенный комплекс ГИС, позволяющий корректно построить объемно-компонентную модель, оценивать фильтрационно-емкостные свойства сложнопостроенных пород и намечать наиболее интересные участки для освоения. Рекомендуется предусмотреть ориентированный отбор керна из интервала доманика для определения основного тренда ориентировки трещиноватости и выбора оптимального направления горизонтальных скважин. На основе имеющихся и вновь полученных керновых данных необходимо выполнить геомеха-нические и геохимические исследования для оптимального подбора параметров для многостадийного гидроразрыва пласта (состава жидкости, объема и размера пропанта и т. д.).

С учетом необратимого истощения ресурсного потенциала традиционных объектов, отложения доманикового типа в перспективе могут стать основным источником для поддержания как прироста запасов, так и уровня текущей добычи обществами группы ПАО «НК «Роснефть» в Волго-Уральском регионе.

Список литературы Детализация геологического строения и анализ новых данных в интервале отложений доманикового типа в пределах южного борта Муханово-Ероховского прогиба

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И. Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях // Недропользование XXI век. - 2017. - № 4. - С. 102-115.

- Никитин Ю.И. Палеогеография позднедевонского осадконакопления на юге Волго-Уральской провинции в связи с поисками рифовых месторождений нефти: сб. науч. тр. - Тюмень: АО "Тюменский дом печати", 2019. - Вып. 5. - С. 73-84.

- Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Фадеева Н.П., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Пронина Н.В., Большакова М.А., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Петракова Н.Н., Мифтахова А.А. Доманиковые отложения Волго-Уральского бассейна - типы разреза, условия формирования и перспективы нефтегазоносности // Георесурсы. - 2017. - Спецвыпуск, Ч. 1. - С. 112-124.

- Серебренникова О.В. Геохимические методы при поиске и разведке нефти и газа: учебное пособие. - Ханты-Мансийск: РИЦ ЮГУ, 2008. - 172 с.

- Зайдельсон М.И., Вайнбаум С.Я., Копрова Н.А. и др. Формирование и нефтегазоносность доманикоидных формаций. - М.: Наука, 1990. - 79 с.

- Итенберг С.С., Шнурман Г.А. Интерпретация результатов каротажа сложных коллекторов. - М.: Недра, 1984. - 256 с.