Детальная корреляция и уточненное фациальное районирование келловей-верхнеюрских нефтегазоносных отложений сибирского сектора Арктики

Автор: Шемин Г.Г., Верниковский В.А., Деев Е.В., Глазырин П.А., Сапьяник В.В., Вахромеев А.Г., Первухина Н.В., Смирнов М.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Келловей-верхнеюрские отложения сибирского сектора Арктики, перспективные на поиски залежей нефти и газа, характеризуются сложным строением и низкой степенью изученности бурением. Корреляция их остается во многом дискуссионной. В статье изложены результаты детальной корреляции, выполненной с использованием биостратиграфического, литостратиграфического и циклостратиграфического методов на уровне горизонтов, свит, подсвит и пачек циклического строения. Результаты исследований представлены на 29 корреляционных профилях, 10 из которых приведены в статье. Последние охватывают все структурно-фациальные зоны региона. В основу изложенного в статье фациального районирования региона положено последнее из них, опубликованное в 2000 г. Б.Н. Шурыгиным с соавторами, которое базируется в основном на результатах палеонтологических исследований. Конкретные разрезы скважин и корреляционные профили приведены в весьма ограниченном числе. Уточненный авторами статьи вариант фациального районирования региона базируется на следующих результатах исследований: палеонтологических, детальной корреляции отложений и опубликованных авторами статьи палеогеографических картах и картах вещественного состава. Результаты этих исследований позволили авторам, во-первых, существенно уточнить вышеотмеченное фациальное районирование, во-вторых, впервые осуществить фациальное районирование территории Карского моря

Келловей-верхнеюрские отложения, горизонт, подгоризонт, свита, подсвита, пачка циклического строения, корреляция, литостратиграфические и биолитоциклостратиграфические методы, литолого-фациальное районирование, фациальный район, фациальная область

Короткий адрес: https://sciup.org/14129965

IDR: 14129965 | УДК: 553.981/982 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-27-51

Текст научной статьи Детальная корреляция и уточненное фациальное районирование келловей-верхнеюрских нефтегазоносных отложений сибирского сектора Арктики

Перспективные на поиски залежей нефти и газа келловей-верхнеюрские отложения почти повсеместно распространены в арктических районах сибирского сектора Арктики. На большей части территории региона они характеризуются низкой и неравномерной степенью изученности сейсморазведкой и бурением, неоднородным строением, разнообразным литологическим составом, чрезвычайно изменчивым по площади и разрезу. Административно регион полностью входит в состав Ямало-Ненецкого, Таймырского и Анабарского автономных округов, расположенных соответственно в Тюменской области, Красноярском крае и Республике Саха-Якутия. В тектоническом отношении он включает северные части Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. Его площадь составляет около 900 тыс. км 2 .

Современные представления о корреляции и фациальном районировании келловей-верхнеюр-ских отложений, сформировавшиеся в течение последних десятилетий, отражены в решениях Межведомственных стратиграфических совещаний [1–4], а также в трудах Н.И. Байбородских, В.А. Басова, Г.К. Боярских, А.А. Булынниковой, Л.И. Быстрицкой, Ю.В. Брадучана, Н.К. Глушко, А.В. Гольберта, Ф.Г. Гу-рари, А.А. Дагиса, В.П. Девятова, Т.М. Емельянцева, В.И. Ильиной, А.М. Казакова, Г.Н. Карцевой, А.И. Ки-ричковой, В.Г. Князева, З.В. Кошелкиной, В.И. Левиной, М.А. Левчука, Л.Г. Марковой, С.В. Мелединой, М.С. Месежникова, А.А. Нежданова, Б.Л. Никитенко, С.И. Пуртовой, Ю.С. Репина, Л.В. Ровниной, Н.Н. Ростовцева, В.Н. Сакса, В.В. Сапьяника, Ю.Л. Сластенова, Г.М. Татьянина, Ю.В. Тесленко, Е.Г. Шараповой, В.Я. Шерихоры, Г.Г. Шемина, Б.Н. Шурыгина и многих других ученых.

Несмотря на длительную историю изучения стратиграфии келловей-верхнеюрских отложений рассматриваемого региона и весьма значимые многоплановые результаты выполненных исследований, имеется еще ряд нерешенных вопросов по корреляции этих отложений и фациальному райо- нированию территории их распространения. До настоящего времени отсутствует единый достаточно полный вариант корреляции отложений, охватывающий все фациальные районы этого огромного региона, который позволит наиболее достоверно осуществить его фациальное районирование. Решению этих вопросов посвящена данная публикация.

Авторы статьи на протяжении 30 лет осуществляли детальную корреляцию юрских отложений отдельных районов рассматриваемого региона. Результаты этих исследований изложены во многих работах ([5–8] и др.). В последние годы в работах этих авторов приводится обобщение исследований по корреляции келловей-верхнеюрских отложений всего рассматриваемого региона. В настоящей статье приведены результаты этих исследований и разработанный уточненный вариант фациального районирования региона, базирующийся не только на результатах палеонтологических исследований, но и на итогах выполненной авторами статьи в больших объемах детальной корреляции отложений, а также ранее опубликованных ими палеогеографических картах и картах вещественного состава.

Методика корреляции отложений

При корреляции юрских отложений рассматриваемого региона использовались ранее разработанные комплексы литостратиграфических и биолитоциклостратиграфических методов [8, 9]. Как известно, юрские отложения этого региона имеют четкое циклическое строение [10, 11]. В них уверенно опознаются в разрезе и отслеживаются по лате-рали сменяющие друг друга комплексы преимущественно песчаных и глинистых пород, образующие регоциклиты, которые в общем виде соответствуют выделенным свитам и подсвитам. Регоциклиты в южной и юго-восточной частях исследуемого региона, где келловей-верхнеюрские образования сложены песчано-алевролито-глинистыми породами, подразделяются на серии циклитов более низкого ранга. Среди них наиболее четко выражены в разрезах и уверенно прослеживаются по площади

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

циклически построенные пачки (зональные циклиты), которые, наряду с общеизвестными маркирующими горизонтами (баженовская, лайдинская, ки-тербютская, левинская свиты), использовались в качестве литостратонов при корреляции юрских отложений. Выделенные пачки обычно более широко распространены, чем свиты и подсвиты, поэтому их возрастная привязка осуществлялась как относительно свит и подсвит, так и региональных подразделений. Кроме того, при корреляции отложений использовалась выделенная в кровле георгиевского горизонта регионально-выдержанная пачка с четкой промыслово-геофизической характеристикой (аномально пониженными показателями каротажа сопротивления (КС), гамма-каротажа (ГК) и нейтронного гамма-каротажа (НГК). Толщина этой пачки изменяется от 20 до 40 м [5].

При расчленении и корреляции отложений в полной мере использовался литостратиграфический метод (комплекс каротажных диаграмм КС, ПС, ГК, НГК; описание керна скважин) и более ограниченно, в связи с низким выносом керна — биостратиграфи-ческий. Корреляция отложений осуществлялась с использованием правил последовательности залегания пачек и прослеживания этой последовательности на разрезах, изменения их толщин в соответствии с изменением этого показателя местных стратиграфических подразделений (свит, подсвит).

В юрских отложениях исследуемого региона выделено 6 регоциклитов: геттанг-синемюрский, плинсбахский, тоарский, аален-байосский, батский и оксфордский, содержащих 32 пачки циклического строения [8]. Рассматриваемые келловей-верхне-юрские отложения включают оксфордский ярус и верхнюю глинистую часть батского. В песчано-алевролитово-глинистых отложениях южной и юго-восточной частей региона выделено и прослежено 10 пачек циклического строения [5]. На остальной большей части региона, в которой рассматриваемые отложения представлены преимущественно алевролитово-глинистыми и глинистыми отложениями, корреляция осуществлялась на уровне свит и подсвит.

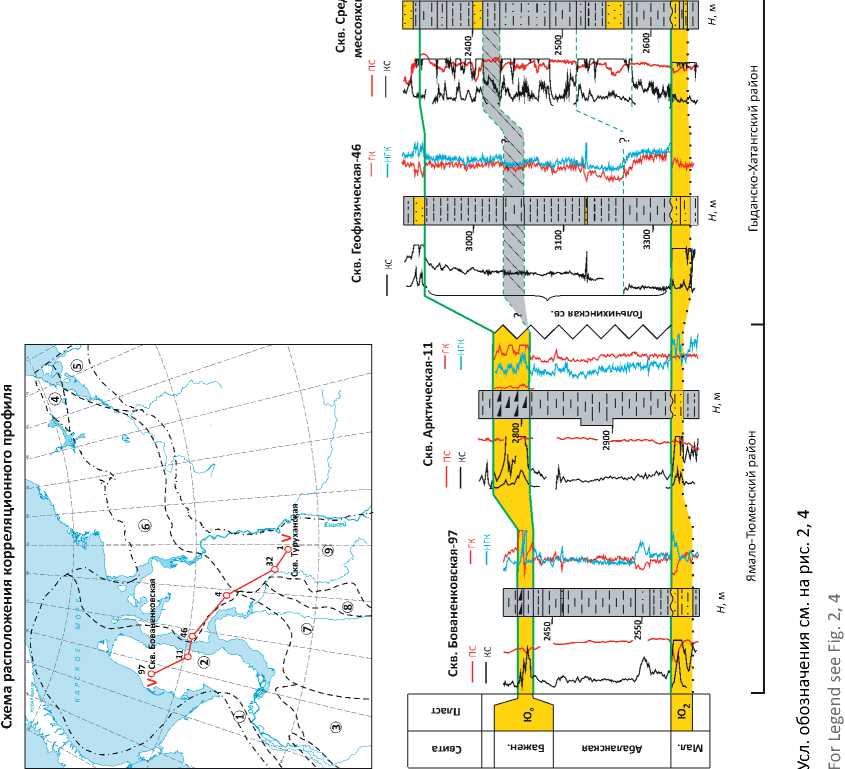

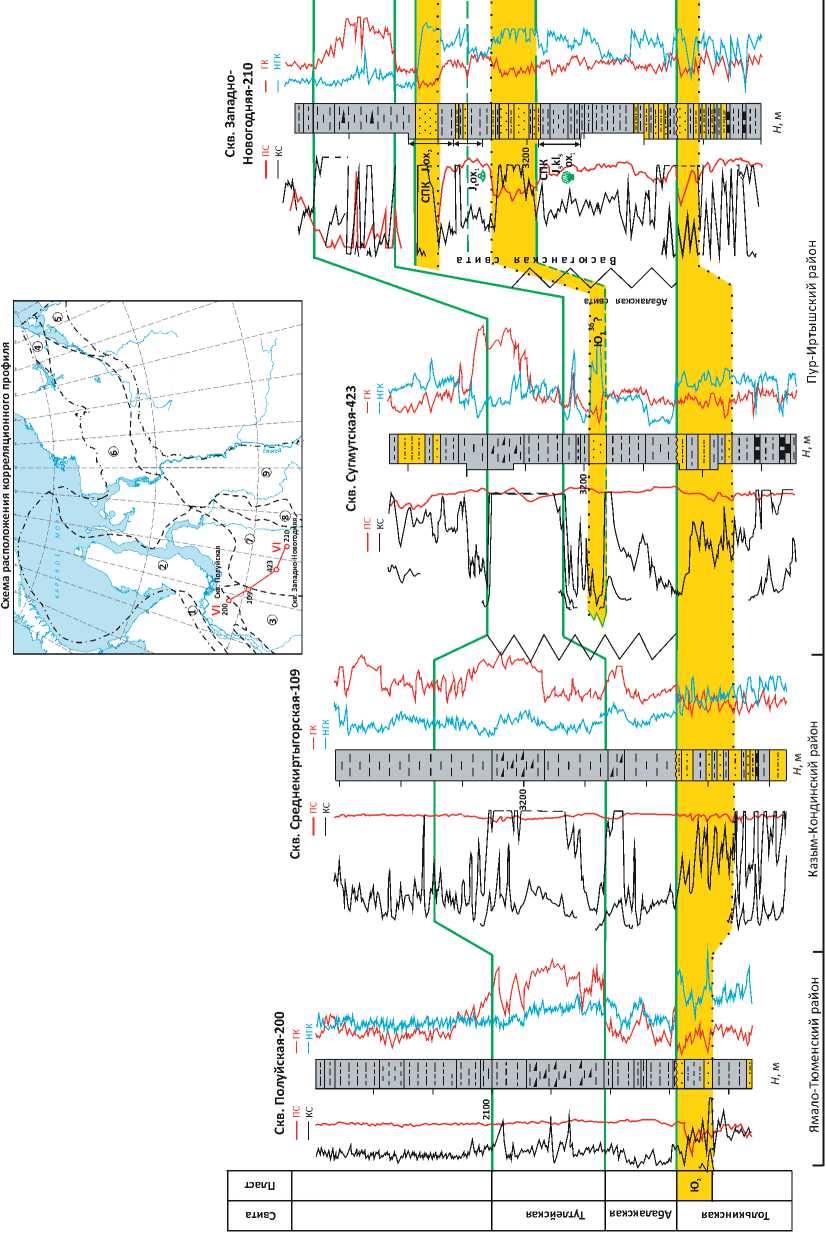

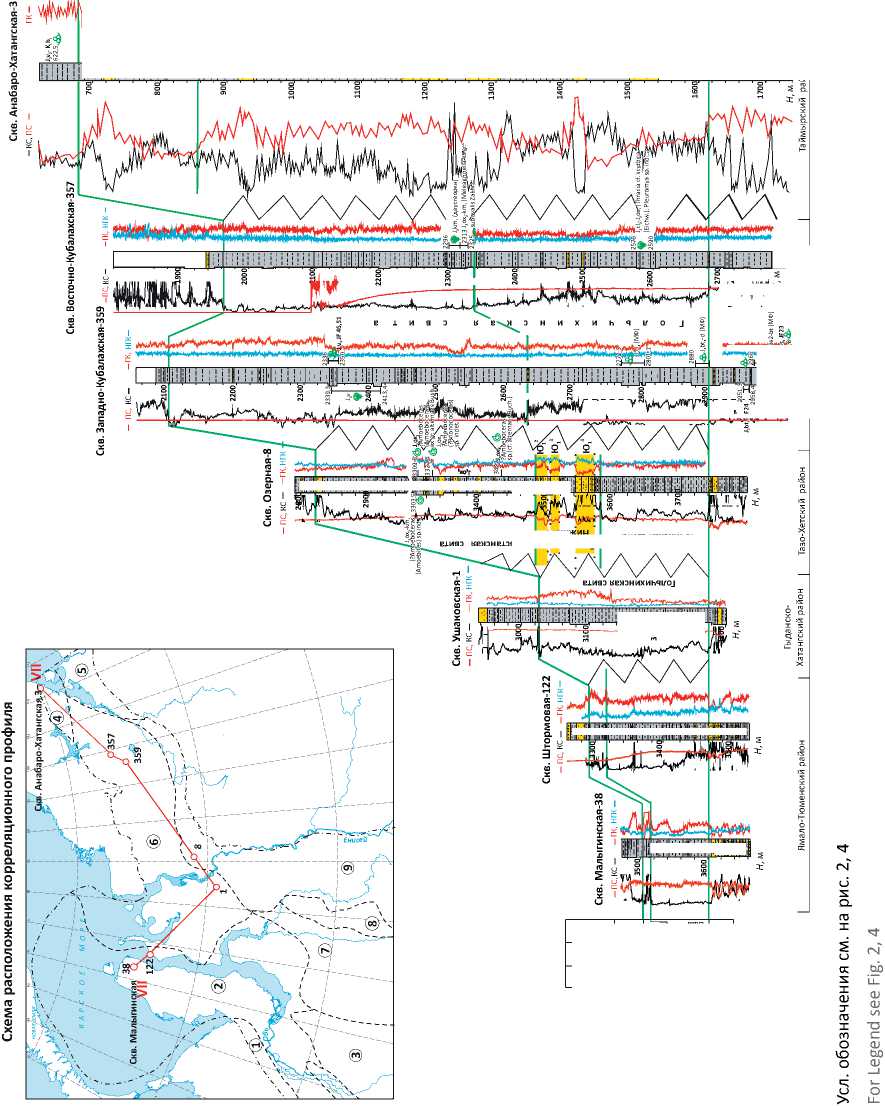

Результаты корреляции келловей-верхнеюр-ских отложений исследуемого региона представлены на 29 корреляционных профилях; 10 из них, охватывающих все фациальные районы, приведены в настоящей статье. При их подготовке использовано 134 разреза скважин, составленных по комплексу ГИС, описанию керна скважин и определению возраста пород по органическим остаткам. То есть, результаты выполненных исследований базируются на огромном обработанном многоплановом фактическом материале.

Обоснование фациального районирования кел-ловей-верхнеюрских отложений региона

В настоящее время существует несколько вариантов фациального районирования келло-вей-верхнеюрских отложений сибирского сектора

Арктики, разработанных как для всей территории исследуемого региона, так и отдельных его районов ([1–4] и др.). Наиболее поздний из них приведен в [4]. Другие утвержденные варианты фациального районирования региона опубликованы существенно раньше. Учитывая это обстоятельство, в статье использовано фациальное районирование келло-вей-верхнеюрских отложений, разработанное для всей территории региона знатоками стратиграфии юры Сибири Б.Н. Шурыгиным, Б.Л. Никитенко, В.П. Девятовым и другими учеными [12].

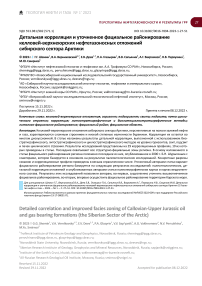

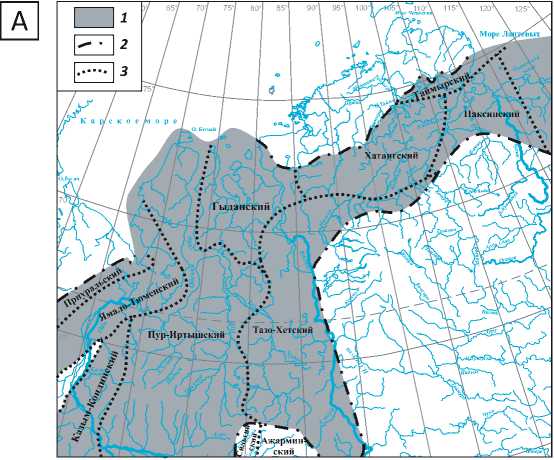

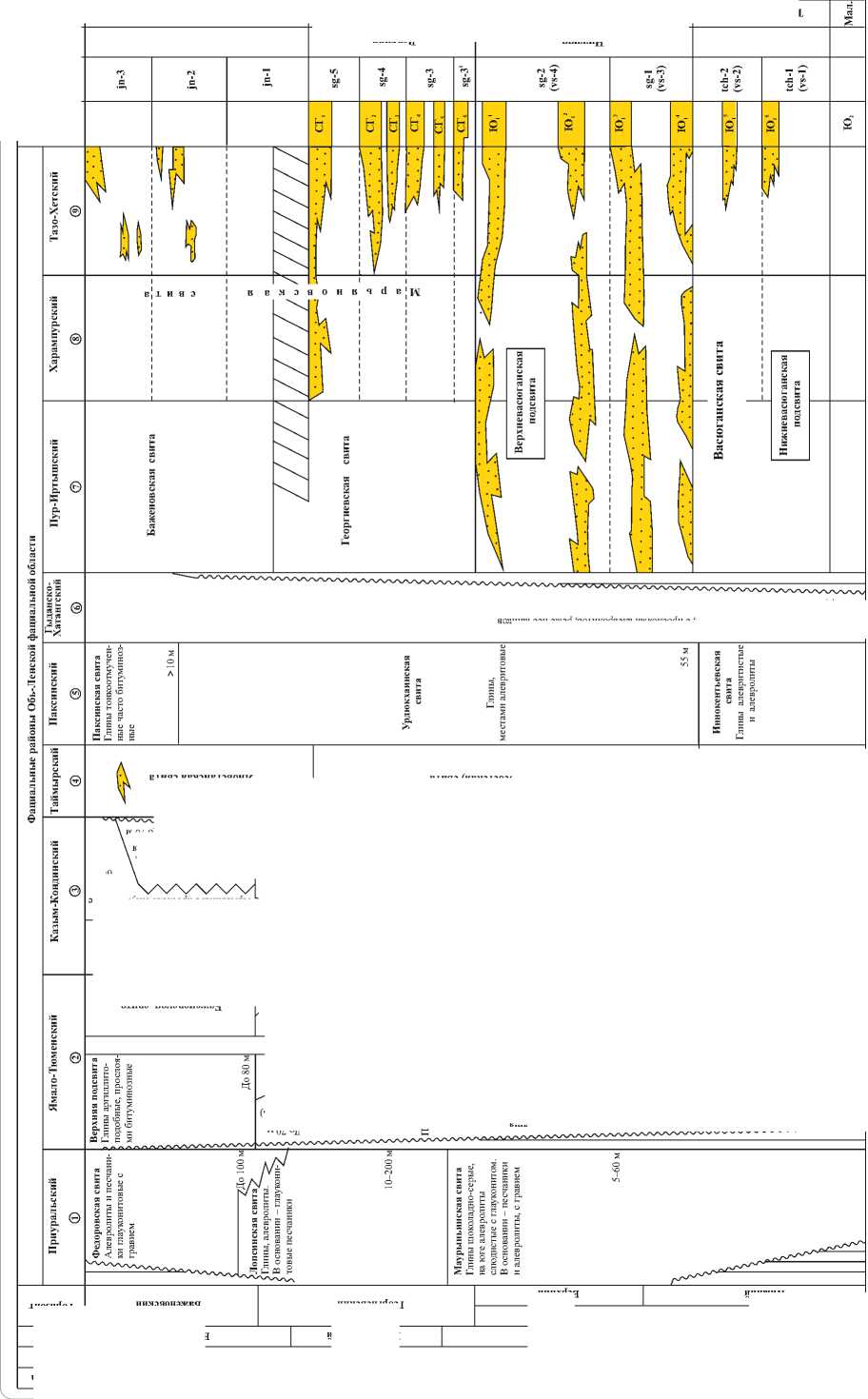

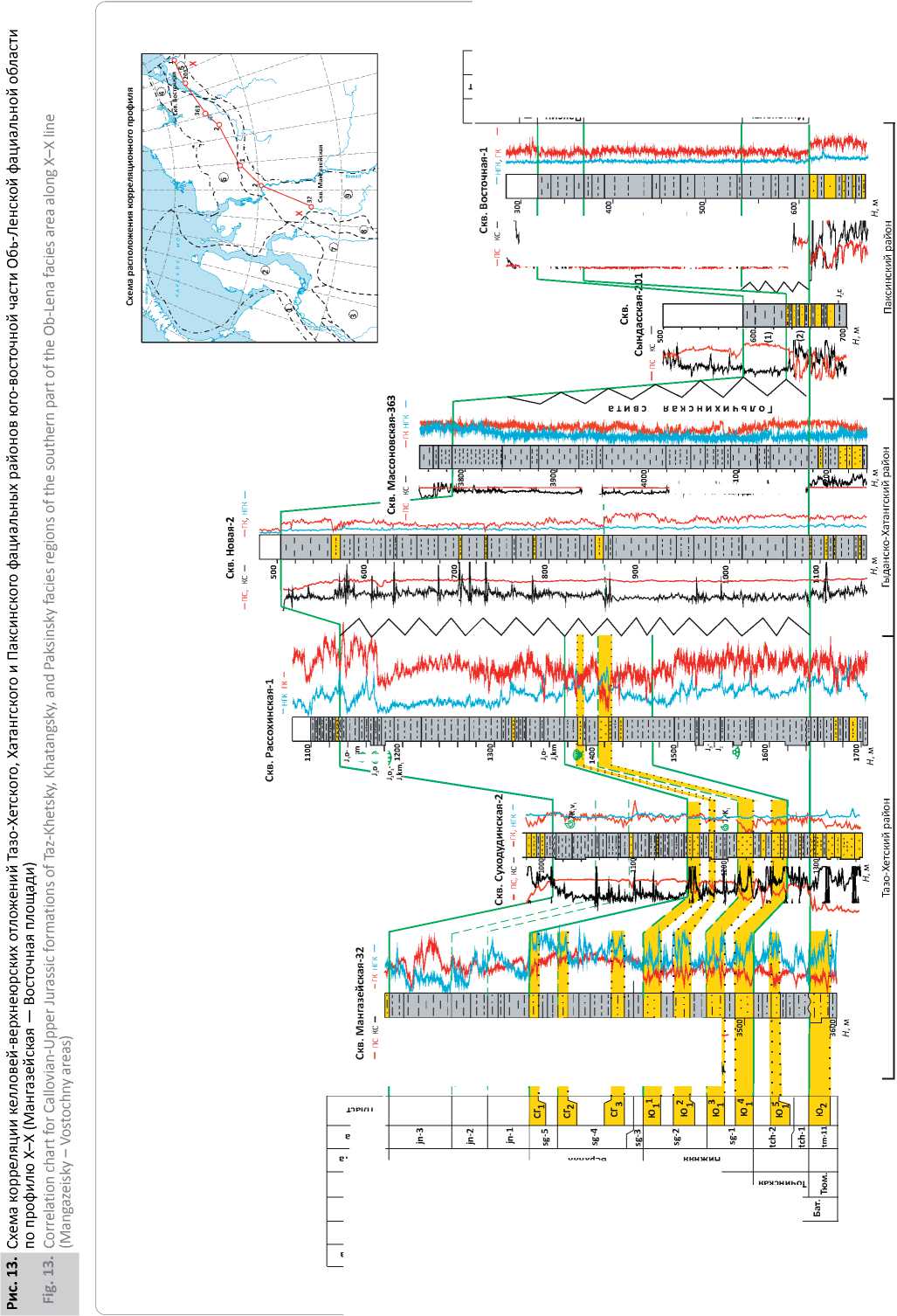

В отмеченном варианте фациального районирования келловей-верхнеюрских отложений выделено девять фациальных районов, являющихся составными частями Обь-Ленской фациальной области морского седиментогенеза: Пур-Иртышский, Казым-Кондинский, Ямало-Тюменский, Приуральский, Гыданский, Хатангский, Тазо-Хетский, Пак-синский и Таймырский (рис. 1).

Результаты выполненной авторами статьи объемной корреляции рассматриваемых отложений исследуемого региона и опубликованные ими литолого-палеогеографические карты ранневасю-ганского, поздневасюганского, георгиевского, баженовского времени, а также соответствующие им карты вещественного состава [8, 13, 14] позволили уточнить вышеотмеченное фациальное районирование и впервые распространить его на всю территорию Карского моря (рис. 2, 3).

В отмеченном варианте фациального районирования келловей-верхнеюрских отложений рассматриваемого региона также выделено девять районов, но контуры и названия некоторых из них изменены. Сохранены очертания Приуральского, Казым-Кондинского, Таймырского, Паксинского и Тазо-Хетского регионов, поскольку результаты выполненной авторами статьи корреляции рассматриваемых отложений полностью подтверждают их контуры. Гыданский и Хатанский районы объединены в один Гыданско-Хатанский район, потому что рассматриваемые отложения на их территориях представлены в основном глинистыми образованиями гольчихинской свиты, характеризующимися на всей его территории большими толщинами (300–700 м).

Значительно изменены контуры Пур-Иртыш-ского и Ямало-Тюменского фациальных районов. В первом из них выделяется два типа разреза келло-вей-верхнеюрских отложений: западный и восточный. Первый, включающий западную и северную части района, сложен преимущественно глинистыми отложениями, а второй значительно опесчанен. На площади его распространения выделены песчаные продуктивные пласты Ю1 1 –Ю1 4 . Учитывая это обстоятельство, авторы статьи включили территорию с первым типом разреза в состав рядом расположенного Ямало-Тюменского фациального района, характеризующегося также глинистым составом келловей-верхнеюрских отложений (см. рис. 3). В дальнейшем, по-видимому, следует обосновать

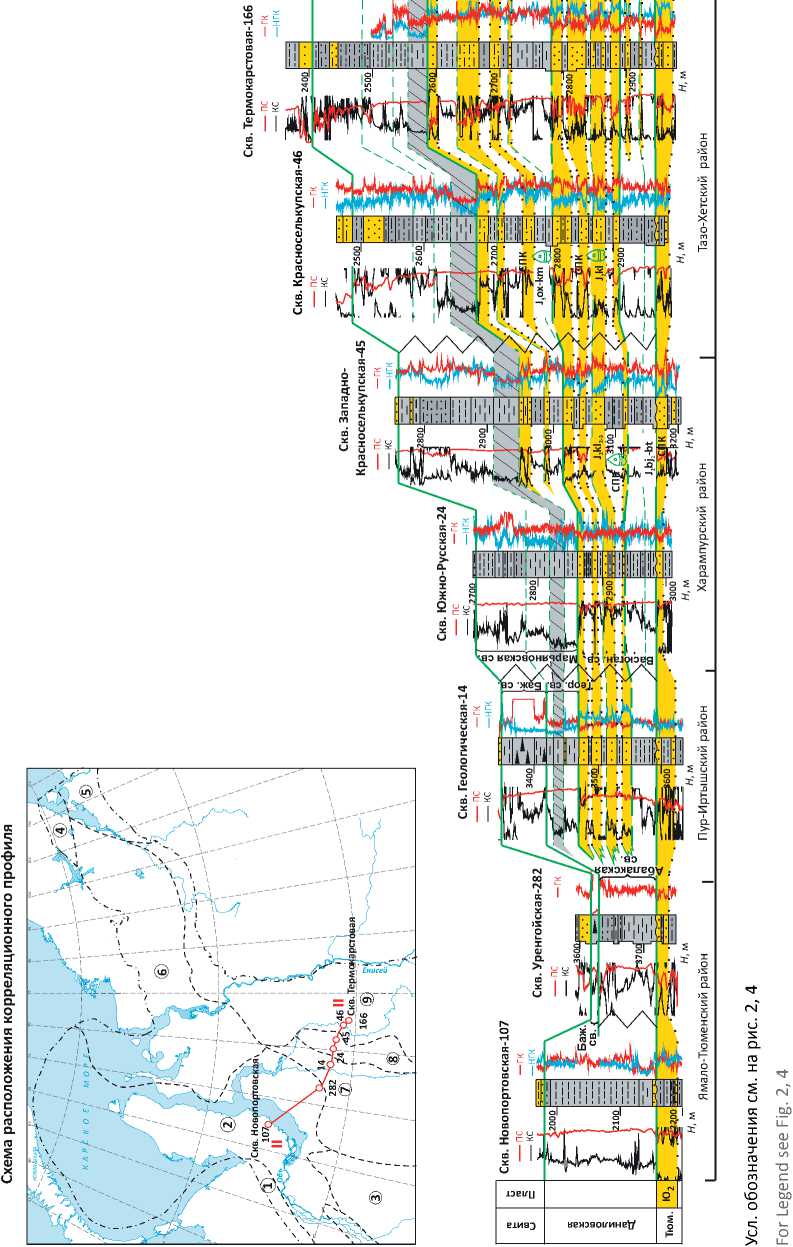

Рис. 1. Фрагменты схемы фациального районирования келловея и верхней юры Обь-Ленской фациальной области морского седиментогенеза Сибири (А) и региональной стратиграфической схемы келловея и верхней юры Сибири (по Б.Н. Шурыгину и др. [12]) (B)

Fig. 1. Fragments Callovian and Upper Jurassic facies zoning map (Ob-Lena facies region of marine sedimentogenesis) (А)

and regional stratigraphic scheme of Callovian and Upper Jurassic sequences in Siberia (according to B.N. Shurygin et. al. [12]) (B)

B

О

S3

а

|

Паксинский 9 |

Таймырский 10 |

|

Паксинская свита |

|

|

Глины тонкоотму |

|

|

ченные часто |

|

|

битуминозные |

|

|

> 300 м |

|

1 — Обь-Ленская фациальная область (морского седиментогенеза); границы ( 2 , 3 ): 2 — фациальных областей, 3 — фациальных районов

1 — Ob-Lena facies region (marine sedimentogenesis); boundaries ( 2 , 3 ): 2 — facies areas, 3 — facies regions

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

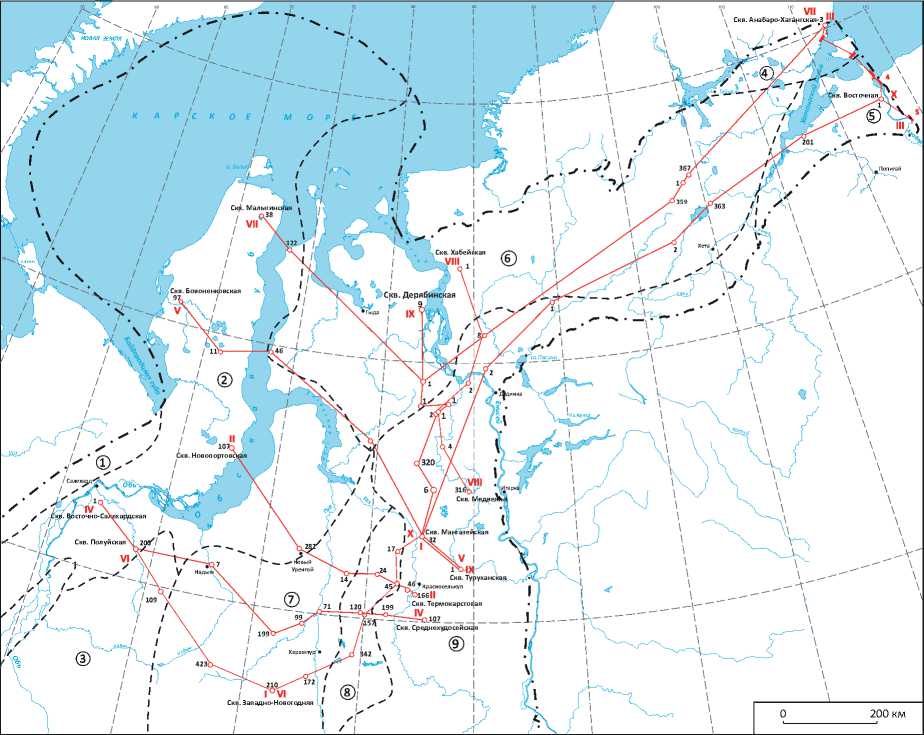

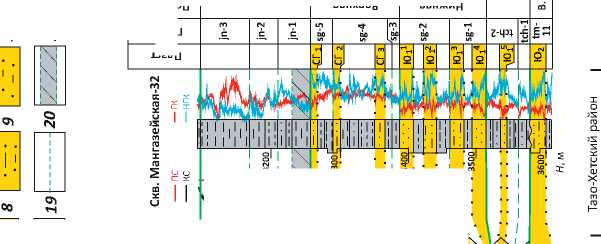

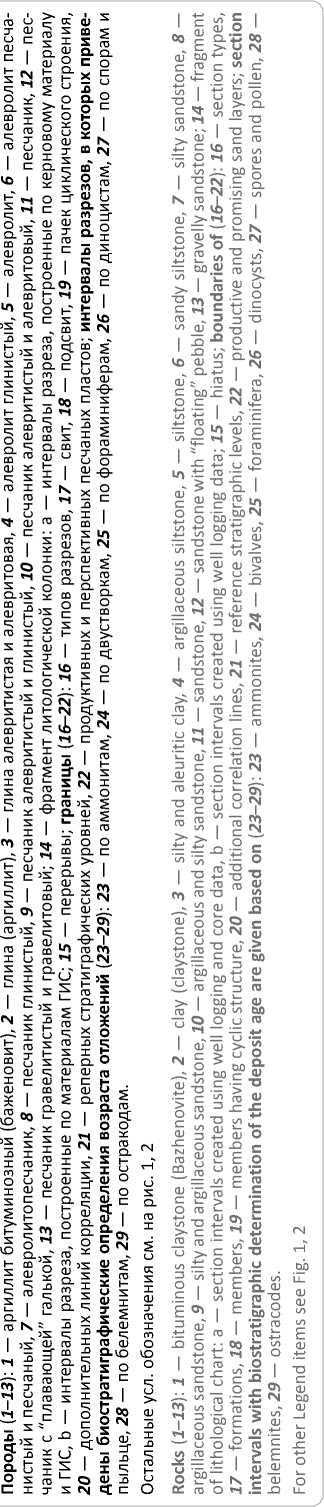

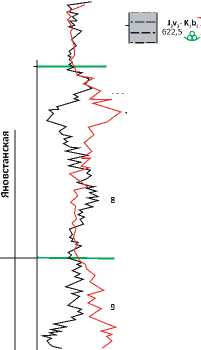

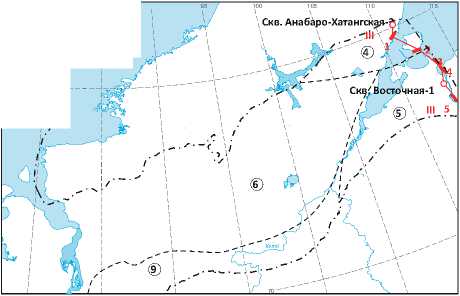

Рис. 2. Фрагмент схемы фациального районирования и расположения корреляционных профилей келловея и верхней юры Сибири [12] (с уточнением и дополнением авторов статьи)

Fig. 2. Fragment of Callovian and Upper Jurassic facies zoning map of Siberia and location of correlation lines [12] (updated and complemented by the authors)

<2 4

кв. Восточная

Попигай

VII

Хета

О. ВАЙГАЧ

Скв. Бовоненк

V

Гыда

IX оз.Пясино удинка

II

Салехар

Объ

Скв. Ман

200'/

Скв. Полуйская

I

V

VI

Харампур

VI

I

Скв. Западно-Новогодняя

316 Скв.

Новый Уренгой

! 107

Скв. Новопортовс

7 Надым

Скв. Термокарстовая IV 107 окарстова . Среднехудосейская

1 Скв.

Красноселькуп

Скв. Хабейск

VIII I

Скв. Малыгинск

I 38

110 VII

I/.

о. Белый

200 км

70 -

III

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Обь-Ленской фациальной области, 2 — фациальных районов; 3 — скважины; 4 — корреляционные профили (I–I — Мангазейская – Западно-Новогодняя площади, II–II — Термокарстовая – Новопортовская площади, III–III — Анабаро-Хатангская — обнажения р. Анабар, IV–IV — Среднехудосейская – Восточно-Салехардская площади, V–V — Туруханская – Бовоненковская площади, VI–VI — Западно-Новогодняя – Полуйская площади, VII–VII — Анабаро-Хатангская – Малыгинская площади, VIII–VIII — Медвежья – Хабейская площади, IX–IX — Туруханская – Дерябинская площади, X–X — Мангазейская – Восточная площади); 5 — эталонные разрезы келловей-верхнеюрских отложений в обнажениях (1 — Восточно-Таймырский, 2 — о-в Большой Бегичев, 3 — западный берег Анабарского залива, 4 — восточный берег Анабарского залива, 5 — р. Анабар); 6 — фациальные районы (1 — Приуральский, 2 — Ямало-Тюменский, 3 — Казым-Конди-винский, 4 — Таймырский, 5 — Паксинский, 6 — Гыданско-Хатангский, 7 — Пур-Иртышский, 8 — Харампурский, 9 — Тазо-Хетский)

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — Ob-Lena facies area, 2 — facies regions; 3 — wells; 4 — correlation lines (I–I — Mangazeisky – West Novogodny areas, II–II — Termokarstovy – Novoportovsky areas, III–III — Anabaro-Khatangsky well – Anabar River outcrop, IV– IV — Srednekhudoseisky – East Salekhardsky areas, V–V — Turukhansky – Bovanenkovsky areas, VI–VI — West Novogodny – Poluisky areas, VII–VII — Anabar-Khatangsky – Malyginsky areas, VIII–VIII — Medvezhya – Khabeisky areas, IX–IX — Turukhansky – Deryabinsky areas, X–X — Mangazeisky – Vostochny areas); 5 — reference sections of Callovian-Upper Jurassic deposits in the outcrops (1 — East Taimyrsky, 2 — Big Begichev Island, 3 — western shore of Anabar Bay, 4 — eastern shore of Anabar Bay, 5 — Anabar River); 6 — facies regions (1 — Urals, 2 — Yamal-Tyumensky, 3 — Kazym-Kondivinsky, 4 — Taimyrsky, 5 — Paksinsky, 6 — Gydan-Khatangsky, 7 — Pur-Irtyshsky, 8 — Kharampursky, 9 — Taz-Khetsky)

этот тип разреза в качестве нового фациального района.

Кроме вышеотмеченных фациальных районов в юго-восточной части региона выделен новый Ха-рампурский район, обоснование которого приведено в публикациях [8, 15].

Результаты корреляции отложений

Приведенные выше исследования свидетельствуют о том, что келловей-верхнеюрские отложения сибирского сектора Арктики представлены пятью типами разрезов от в основном глинистого до глинисто-алевролито-песчаного. Первый из них, имеющий в основном глинистый состав, рас-

(Ss) веяэяохиэ

(us) ВЕЯЭНЕХЭЯОН^

(qoj) ввяэниьо^

ЕХИЯД

BBHxdag ехияз^оц ввнжии

ЕЯЬЕЦ

ХЭЕЕЦ

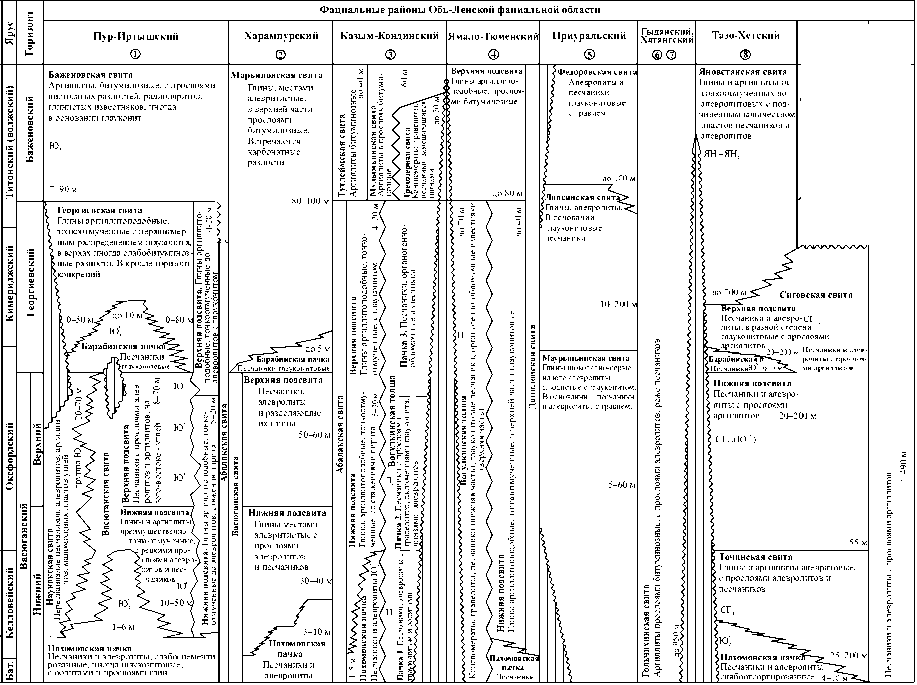

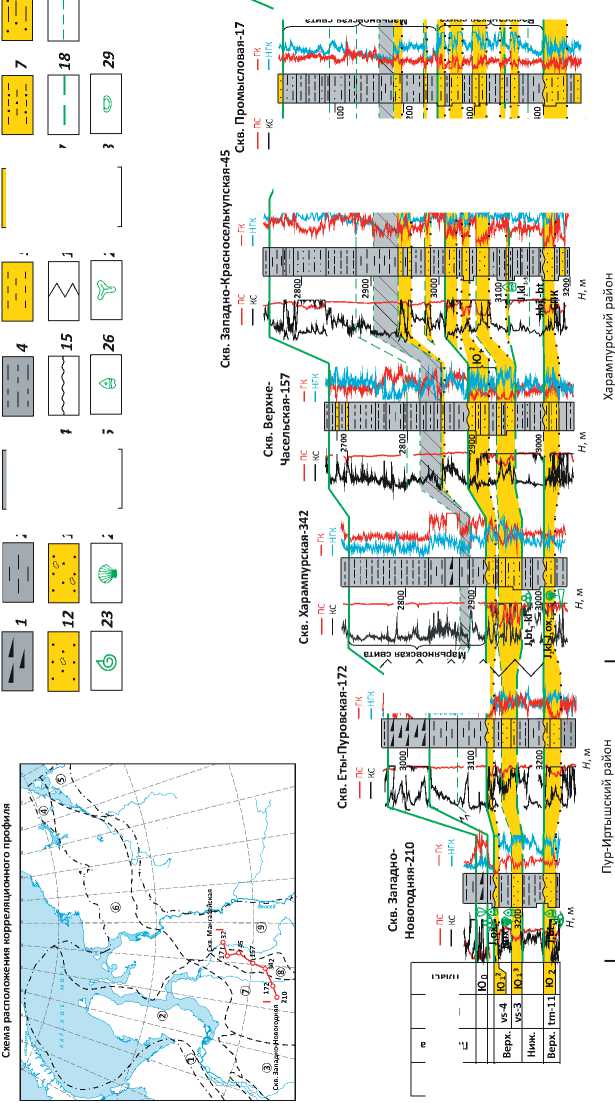

Рис. 3. Фрагмент региональной стратиграфической схемы келловея и верхней юры Сибири (по Б.Н. Шурыгину и др. [12]) с дополнением авторов статьи (сведения о пачках циклического строения и продуктивных пластов) Fig. 3. Fragment of the regional stratigraphic chart of Callovian and Upper Jurassic deposits in Siberia (according to B.N. Shurygin et. al [12]) complemented by the authors (information on the members having cycling structure and reservoirs)

ЕХИЯЭ ВЕЯЭНИЬОХ

ИМЕНИЕ!

ИМВХИЕОО и мохинс»

W OU^t

И Ofr °b

I ЯО1ШГО(1яЭ1ГЕ

ИЯВНХЭЭЯЕИ ИНЕЕНИЕ ‘ВХИНОЯХВЕ! ИИШИНЭЫНЕЯЯ ‘ЯОХИЕ '

нохинояХвех О И ОЕ $ ElHdHH ИМВИНЭЖВ1Э 00 ‘эмннэь

ВЭЭИЙКИЕЙ1ЭМВЕ ‘ИЯИНВИЭЭИ ‘NiHEsaEdj ‘iqxEdswoEJHOjj ЕХИЯЭ BEHddEOXSdx иинхиад книжиц

ИИМЭЯЭИЛйОЭд

XHOEHOOJ и ияз аинэжвд

ИИЯЭНЕЛМЭВд

•ХЕЯ иимэжЕтГэкид иияэШофэяо эМк иияэжЕод

ИИЯЭИЭЯОЕЕЭ^

и и н х d а д и и н ft a d э

EatfXQ иинжиц в в я э d си

ВВЯОЕЭ]^

ЕИЭХЭИЭ

ЕХИЯЭ ВЕЯЭНЕХЭЯОН^

К 0£ Ob'

W 0$6 Ob

ЯОЯИНВкЭЭЦ эжэс! ‘aOXHEOdaSEB HWBOEOOdn О ‘МНЕОНИмХхИд HWEOEOOdn IlXHEEHldy

ЕХИЯЭ ВВЯЭНИХИНЯЕОД

ехияэ (BEMOxagadxoHdah) ввяэяолиэ

К 09

эмнЕоиимХхид xsoEoodu я ruHEEnxdy ЕХИЯЭ веяэнияинеХ^

К оь °Ь

ЕХИЯЭ ВЕЯЭЯОНЭЖЕЯ

SNHhOWOIigO-OHHaiOHBjdo ‘ИЯИНВЬЭЭЦ •£ ЕЯНВЦ -ЭНЕЙ! HWBOEOOdn О ИЯИНВЬЭЭЦ -J вяьвц О гаХИЕОЙЯЭЕЕ ‘ияиивьээц •[ вянвц вНпгох ввязниягЛход ~ -

‘ЭМННЭьХмШОЯНОХ ‘SNHgOb'OHOlHEEHXdB ‘NHHEJ -Хмхоояиох ‘SNHgOb'OHOlHEEHXdB ‘nhhej ехияэЕоп BBHxdag ехияэЕоп ввнжиц

^01 ШИЕОсГяЭЕЕ И ИЯИНВИЭЭЦ Да ВЯЬВП ВВЯЭЯОИОХВЦ

^Алаа/Тц н$-[ эмнЕонимХхид raxHEEHidy ЕХИЯЭ ВЕЯЭИИЭЕхХх

|

ЕХИЯЭ ВЕЯЭЯЕЕЕду |

||

|

ЕХИЯЭ ВЕЯЭЯЕЕЕду |

||

|

Л- МОХИНОЯЛйЕХ 0 I охи trod я эсте otf эпннэьХмхооянох‘anngotfon И OZ-b -OXHEEHXdE 14HHEJ ’ЕХИЯЭНОП BBHxddg |

и OZ_S -оянох |

EXHdnu кинэжкхэ ‘HoxHuodHauB otf энннэьХмхо ‘aNHgotfouoxHEEHjdB hhhej *ехияэ№оп ввижид |

ЕХИЯЭ ВЕЯЭЯОЕИНЕ^

ЭМЯОХИНОЯХВЕ! ИХОВЬ ИЭНХЙЭЯ Я ‘ЭМННЭЬХМХООЯНОХ ‘3I4HgOtfOHOXHEEHjdB I4HHEJ

ЕХИЯЭНОП ввнжиц

(llOEh ЕЕНХЙЭЯ) ИЯВНХЭЭЯЕИ aNHhOWOEgO-OHHaJOHBjdo ‘ИЯИНВЬЭЭИ ЭГИОХИНОяХвЕ! 5(ЧХЭВЬ ВВНЖИН) ИЯИНВЬЭЭИ ‘ШИЕЭЯЕЙ! ‘1ЧХВЙЭМОЕ1НО)(

W OX Ob'

bUieox ввяэнияЕХход

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for Fig. 3

В рассматриваемой региональной стратиграфической схеме келловея и верхней юры Сибири на территории Таймырского фациального района свиты не выделены. В этом районе заимствовано их расчленение из публикации В.П. Девятова, Б.Л. Никитенко, И.С. Павлухина [16]. В Паксинском районе их расчленение на свиты приведено в соответствии с последними результатами исследований Б.Н. Шурыгина и др., изложенными в фондовой работе 1

In the regional Callovian and Upper Jurassic stratigraphic chart under consideration, formations are not determined for the Taimyr facies region (Siberia). In this area, their zoning is taken from the publication by V.P. Devyatov, B.L. Nikitenko, I.S. Pavlukhin [16]. In the Paksinsky region, breakdown into formations is given in accordance with the recent study results described in the work1 conducted by B.N. Shurygin et al. Cross-hatching shows the reference stratigraphic level пространен на большей части рассматриваемого региона, в западной и северной частях Западно-Сибирской плиты и почти на всей территории Енисей-Хатангского прогиба. Он подразделяется на два подтипа.

Первый подтип, характеризующийся минимальными и средними значениями толщин отложений (от 30–50 до 200 м), сложен породами маурыньинской, лопсинской, федоровской свит (Приуральский район), даниловской, абалакской, баженовской свит (Ямало-Тюменский район), аба-лакской, тутлеймской, мулымьинской, трехозерной свит и вогулкинской толщи (Казым-Кондинский район). Второй подтип, имеющий средние и высокие значения толщин рассматриваемых отложений (от 200 до 950 м), распространен на всей территории Гыданско-Хатангского района, где представлен гольчихинской свитой.

Второй тип разреза келловей-верхнеюрских отложений, имеющий существенно меньшую площадь распространения, чем вышеописанный, расположен в южной части региона, в Пур-Иртышском и Харампурском районах. Для него типично присутствие песчаных пластов среди глинистых отложений в васюганском горизонте. Этот тип разреза характеризуется диапазоном толщин отложений от 100–120 до 200 м.

Разрез третьего типа развит в юго-восточной части региона в Тазо-Хетском районе, где опесча-нивание разреза отложений характерно не только для васюганского, но и для георгиевского горизонта. Толщина отложений этого типа изменяется от 200 до 900 м.

Четвертый тип разреза келловей-верхнеюрских отложений расположен на крайнем северо-востоке региона, на территории Таймырского региона Ана-баро-Хатангской седловины. Он имеет близкий по составу разрез весьма удаленного от него Тазо-Хет-ского района. Однако внутреннее строение сигов-ской свиты этого типа разреза существенно отличается от Тазо-Хетского района, где четко выделяются и однозначно прослеживаются по площади пять пачек циклического строения, в основании которых залегают песчаные пласты. Поэтому неслучайно в Таймырском районе в разрезе оксфорда и кимерид-жа выделены две одновозрастные свиты: сиговская и чернохребетская [16].

Пятый тип разреза наблюдается южнее выше-отмеченного — в Паксинском районе Анабаро-Ха- тангской седловины. Имеется два варианта его расчленения на свиты. Согласно первому из них, келловей-верхнеюрские отложения представлены тремя свитами: точинской, сиговской и паксинской, т. е. почти такое же, как в Таймырском районе [12]. Во втором варианте, разработанном существенно позже,1 они представлены преимущественно глинистыми образованиями иннокентьевской, урдюк-хаинской и паксинской свит. Выполненные авторами исследования по изучению разрезов скважин и литературных источников согласно характеристике их в обнажениях позволили сделать вывод, что наиболее достоверным является второй вариант расчленения рассматриваемых отложений на свиты.

Корреляция отмеченных разнофациальных типов разрезов до настоящего времени во многом остается дискуссионной. Ниже приведены результаты корреляции келловей-верхнеюрских отложений рассматриваемого региона на уровне региональных стратиграфических подразделений, свит, подсвит и пачек циклического строения.

Нижневасюганский подгоризонт (верхи верхнего бата — низы нижнего оксфорда) на всей территории региона представлен в основном глинистыми отложениями обычно толщиной от 30 до 80 м. Лишь в Тазо-Хетском районе ее значения изменяются более значительно — от 30–40 до 160 м, а в разрезе скв. Джангодская-2 они возрастают до 260 м. В пределах этого района отмечается присутствие маломощных пластов песчаников. В целом наибольшие толщины подгоризонта и его незначительная опесчаненность отмечаются в юго-восточной части региона, вблизи Сибирской платформы. В западном и северо-западном направлениях фиксируются постепенное сокращение толщин подгоризонта и его глинизация.

Подгоризонт четко прослеживается только в юго-восточной части региона, на территории Та-зо-Хетского, Харампурского, Пур-Иртышского районов, а также, по мнению В.П. Девятова и др. [16], на его северо-восточном окончании, в Таймырском районе (рис. 4–6). На отмеченной территории он представлен точинской свитой и нижневасюган-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

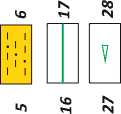

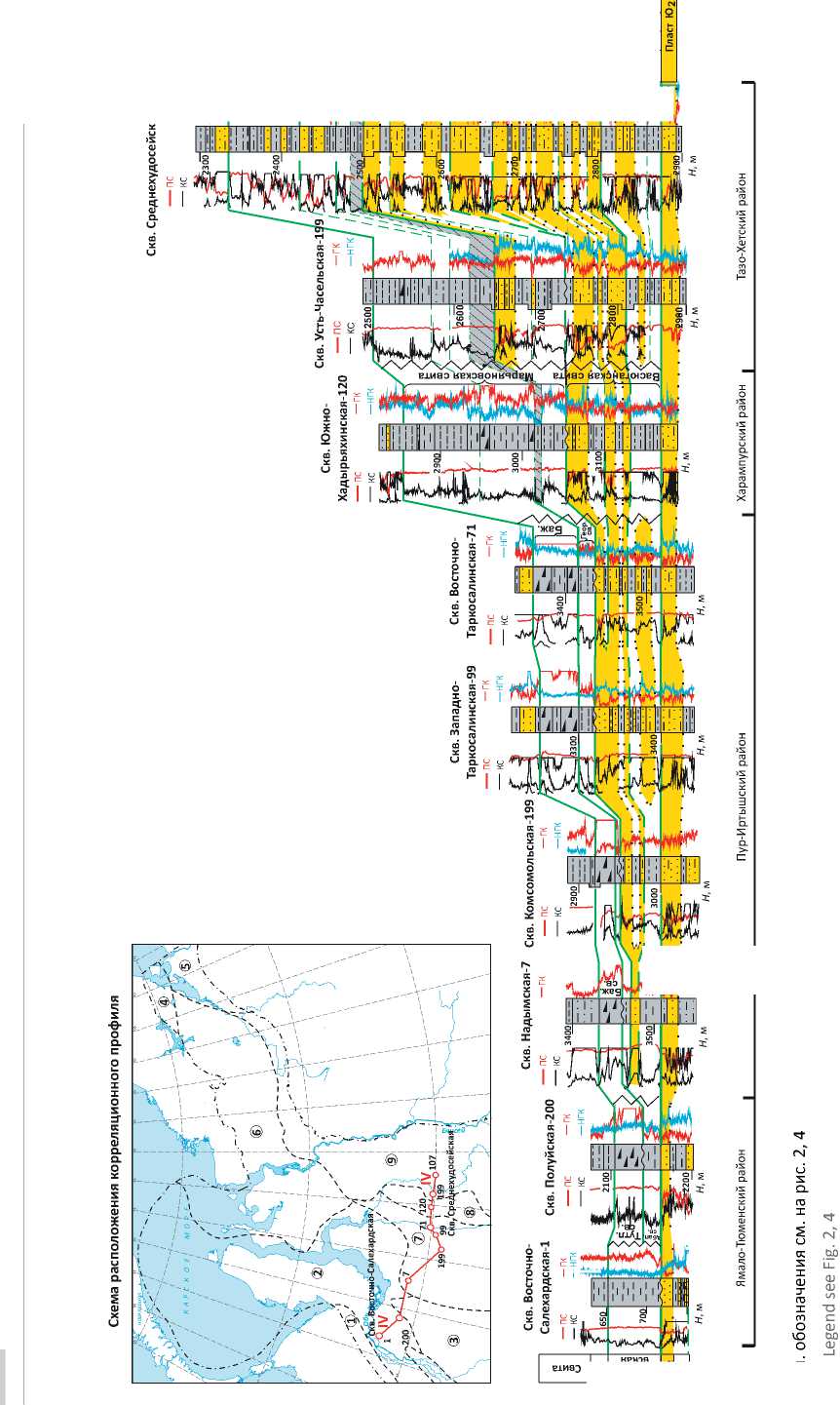

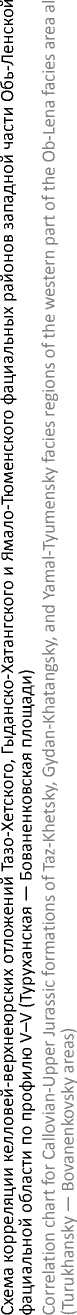

Рис. 4. Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Тазо-Хетского, Харампурского и Пур-Иртышского фациальных районов южной части Обь-Ленской фациальной области по профилю I–I (Мангазейская – Западно-Новогодняя площади) Fig. 4. Correlation chart for Callovian-Upper Jurassic formations of Taz-Khetsky, Kharampursky, and Pur-Irtyshsky facies regions of the southern part of the Ob-Lena facies area along I–I line (Mangazeisky – West Novogodny areas)

ЕииЭАЭИЭ

М «N

iratfio

£

ьемзс1о|

MMHxdag

MMHtfadj

2$ийэнайй~|^йй>1э>кйй<^^

□Ad в

•leg

BEMDHEIDSOH В

BENDEOJMJ

E1M3J иемэнико!

BBHxdag вхивэНои

ВВНЖИЦ

EXhE|J

s 1ЭВ1Л1 елиао веязе е±иаз ±JEBU exhBU е±идэУоц вхивэ £ га LO q1bBM3HBJ S -“^a

ской подсвитой. Здесь они четко отделяются от подстилающих и перекрывающих образований повышенными значениями ГК и ПС и сравнительно низкими показателями КС, являясь одним из реперных стратиграфических подразделений кел-ловея и верхней юры, изохронность которого подтверждается определениями возраста пород по макро- и микрофауне, диноцистам, спорово-пыльцевым комплексам [17, 18]. Этот подгоризонт, по мнению Б.Н. Шурыгина с соавторами

1

, также выделяется в объеме иннокентьевской свиты в Паксин-ском районе исследуемого региона (см. рис. 6).

На остальной (большей) части территории региона, в пределах Приуральского, Ямало-Тюменского, Казым-Кондинского и Гыданско-Хатангского районов, подгоризонт соответствует низам мау-рыньинской, даниловской, абалакской и гольчи-хинской свит, сложенных глинами (см. рис. 3). В отмеченной части региона верхняя граница подгоризонта литологически не выражена, поэтому проследить ее можно только по биостратиграфиче-ским материалам. В юго-восточной части региона, в пределах Пур-Иртышского, Харампурского и Тазо-Хетского районов, где подгоризонт представлен точинской свитой и нижневасюганской подсвитой, в их составе выделяется две пачки циклического строения: tch-1 (vs-1) и tch-2 (vs-2), которые наблюдаются на большей территории отмеченной части региона (см. рис. 4, 5).

Пачка tch-1

(

vs-1

) залегает в основании подгоризонта и представлена глинами. Лишь местами на территории Тазо-Хетского района, обычно в ее кровле, глины замещаются песчаниками и алевролитами суммарной толщиной до 3–5 м (песчаный пласт Ю1

6

). Толщина пачки обычно изменяется от 10 до 25 м. Она достаточно четко выражена в разрезах слабодифференцированными значениями ГИС. Ее корреляция обычно не вызывает затруднений.

Пачка tch-2

(

vs-2

) соответствует средней и верхней частям подгоризонта. Сложена преимущественно глинами, участками с прослоями песчаников и алевролитов, обычно приуроченными к средней ее части (песчаный пласт Ю1

5

). Толщина пачки изменяется от 10 до 40 м, а пласта песчаников — от нескольких до 10 м.

Верхневасюганский подгоризонт

(верхи нижнего — низы верхнего оксфорда) характеризуется наибольшей степенью опесчанивания отложений келловея и верхней юры и значительными фациальными преобразованиями по латерали. Его разрез варьирует от преимущественного песчаного до глинистого включительно, а толщина — от 20 до 160 м. Характер их изменения по площади сходен с распределением подобных же показателей вышеописанного подгоризонта. От вышезалегающего георгиевского горизонта он, по мнению некоторых исследователей, отделяется региональным перерывом [19, 20].

В юго-восточной части исследуемого региона, в пределах Тазо-Хетского, Харампурского и Пур-Ир-тышского районов, подгоризонт представлен глинисто-песчаным разрезом верхневасюганской и нижнесиговской подсвит, которые достаточно четко прослеживаются по каротажным диаграммам и биостратиграфическим данным. При этом следует отметить, что если судить по результатам выполненной детальной корреляции, то, по-видимому, кровля этих отложений в северо-западном направлении испытывает тенденцию «удревления» за счет сокращения стратиграфических объемов сверху вниз по разрезу (рис. 7, см. рис. 4, 5). То есть, результаты выполненной авторами статьи детальной корреляции подтверждают выделенный Ю.Н. Каро-годиным, Е.А. Гайдебуровой [20] и А.А. Неждановым [19] региональный перерыв в верхней и средней частях разреза верхневасюганской и нижнесиговской подсвит. В западном, северо-западном и северо-восточном направлениях от отмеченной территории происходит относительно резкая смена литологического состава пород подгоризонта с глинисто-песчаного на глинистый и сокращение его толщин. В северо-восточном направлении также наблюдается глинизация рассматриваемого разреза с сохранением его толщин. Здесь подгоризонт включает в себя средние части абалакской, даниловской и гольчихинской свит (рис. 8, 9). На крайнем северо-востоке региона, в пределах Таймырского и Паксинского районов, рассматриваемый подгоризонт также представлен преимущественно глинистыми породами нижних частей чернохребетской и урдюкхаинской свит (см. рис. 3). Прослеживание рассматриваемого возрастного интервала в разрезах скважин значительно затруднено, хотя на некоторых участках он опознается.

По особенностям строения в подгоризонте обособляются две пачки циклического строения sg-1 (vs-3) и sg-2 (vs-4), которые достаточно четко прослеживаются по материалам ГИС в Тазо-Хет-ском, Харампурском и Пур-Иртышском районах, а также на смежных с ними участках исследуемой территории (см. рис. 4, 5). К этим пачкам циклического строения приурочены продуктивные пласты келловея и верхней юры (пласты Ю1

1

-Ю1

4

) и с ними связаны основные перспективы нефтегазоносности рассматриваемого стратиграфического уровня, поэтому их корреляции было уделено особое внимание. Необходимо отметить, что до настоящего времени нет ясности в представлениях о стратиграфическом положении пласта Ю1

4

, который в некоторых работах рассматривается как завершающий нижневасюганскую подсвиту [17].

Пачка sg-1

(

vs-3

) соответствует нижней половине подгоризонта, наиболее часто представлена в основании и кровле пластами песчаников (соответственно пласты Ю1

4

и Ю1

3

), а в средней части – преимущественно глинами. Пачка четко прослеживается на вышеотмеченной территории рассматриваемо-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

вичахэиз

5

BBxadcH

i/afio

X

X

MMHxdэд

MMHVad3

□Ad в

ИИМЭНОХИ!

MMMswVMdauvM»

‘Шофэио

рй

/ЭЯ

хвд

ехиаз

ввмзнвхзаонв

нвмэаохиз

иехз

-НИНО1

5

ехизэУои

ввнхйэд

ВВНЖИН

еянеи

Е-и(

Z-uf

Т-иГ

S-3s

V-Ss

E-Ss

Z-3s |_-6s

^

£

Е

13 В ИЦ

uN |i?j

gj^l s^

Й

i

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6.

Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Таймырского и Паксинского фациальных районов северо-восточного окончания Обь-Ленской фациальной области по профилю III–III (скв. Анабаро-Хатангская) — обнажение р. Анабар (составили: Г.Г. Шемин, Н.В. Первухина, П.А. Глазырин с использованием опубликованных стратиграфических, палеонтологических и литологических исследований эталонных разрезов юрских отложений в обнажениях [12, 17])

Fig. 6.

Correlation chart of Callovian-Upper Jurassic deposits for Taimyrsky and Paksinsky facies regions of the north-eastern edge of Ob-Lena facies area along III-III line (Anabaro-Khatangsky well — Anabar River outcrop) (prepared by: G.G. Shemin, N.V. Pervukhina, P.A. Glazyrin with the use of published paleontological, lithological andstratigraphic studies of reference columns of Jurassic deposits in outcrops [12, 17])

Скв. Анабаро-Хатангская-3 КС, ПС ГК Меловая Схема расположения корреляционного профиля К А Р С К О Е 75——'V М О Р Е Ск 100 105 11 Скв. Анабаро-Хатангс 5 III 5 АХ-3 , м Паксинский район Таймырский район

1

— корреляционый профиль;

2

— номера корреляционных профилей. Усл. обозначения см. на рис. 2, 4

1

— correlation line;

2

— correlation line number. For Legend see Fig. 2, 4

iHosMdoj MMM9S3MJdO3J •ИА» иимэнвзсяэед ’ЭНИНО1 ВВНЖИН l-u[ s-3s E-3s E-uf Z-uf fr-3s Z-3s T-3s Z-431 еянеи neiru 2 2Й2И 2J2J2 д’ иияэзонэжед J веязнехзаонц ехиаз ехиазНои ценза oj и) BBHxdag

Рис. 7.

Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Тазо-Хетского, Харампурского, Пур-Иртышского и Ямало-Тюменского фациальных районов южной части Обь-Ленской фациальной области по профилю IV–IV (Среднехудосейская — Восточно-Салехардская площади)

Fig. 7.

Correlation chart for Callovian-Upper Jurassic formations of Taz-Khetsky, Kharampursky, Pur-Irtyshsky, and Yamal-Tyumensky facies regions of the southern part of the Ob-Lena facies area along IV–IV line (Srednekhudoseisky — East Salekhardsky areas)

I I *шл 8вамя1яни ценза -Ol/HHBtf 'w^/M с ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

вйэ1эиэ

в в я э d of

i/aUiQ

и и н х d э а

MMHtfad3

□лай

ИИЯЭНО1И1

ииязжк/ииэиия

ииxэta’doфэx□

•i/i/ая

га ш

IHOEMdOJ

иихэдонажвд

MM»gaMJdoaj

иихэнвзсхэвд

ВАиаэ

(uf) вехэнехэдону

(3s) вех эд

oj

из Г^ве

НЭНИНО1

взидзУои

BBHxdaa

ввнжин

ex ней

м

гм

Ф

ЭР

f

8?

ф ЭР

гм

ЭР

ЭР

1ЭВ1/Ц

и

о

£

u°

^

а" г

а4

т^

2

24

s"

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 9.

Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Пур-Иртышского и Казым-Кондинского фациальных районов юго-западной части Обь-Ленской фациальной области по профилю VI–VI (Западно-Новогодняя — Полуйская площади)

Fig. 9.

Correlation chart for Callovian-Upper Jurassic formations of Pur-Irtyshsky and Kazym-Kondinsky facies regions of the south-western part of the Ob-Lena facies area along VI–VI line

(West Novogodny — Poluisky areas)

ВИЭХЗИЗ

•1ГЭ|Л)

в в я э d oi

vatfio

■жин

и и н х d э д

и и н W э d з

□Ady

иияэжиод 'иияэжЦидэшши» 'иияэШофэяд

ииязиавоииам и и я з 1 в д |

IHOEMdOJ

ииязаонэжед

-doaj 1 иияэнвлснэвд

ехиаз

веяэзонэжед

doaj ввяэнвзснэвд

ввязнэисн!

ехиаэНоц

в в н х d э д

в в н Ж И Н

в в н х d э д

лэеии

" ГН « W

2 2

2*

го региона. Толщина ее наиболее часто составляет 40–60 м. В ее строении выделяется две пачки более низкого ранга: sg-1

a

(vs-3

a

) и sg-1

б

(vs-3

б

).

Пачка sg-1a

(

vs-3a

) сложена преимущественно песчаниками (пласт Ю1

4

) с прослоями глин и алевролитов. Толщина ее изменяется от 5–7 до 20 м, обычно — от 10 до 15 м.

Пачка sg-1б

(

vs-3б

) состоит из двух пачек еще более низкого порядка, каждая из которых в основании сложена глинами, а в верхней части — песчаниками (пласты Ю1

3б

и Ю1

3а

). Толщина ее составляет 25–45 м.

Песчаный пласт Ю1

4

залегает в подошве пачки sg-1 (vs-3) и почти повсеместно распространен в пределах рассматриваемой территории. Сложен он песчаниками массивными и тонкослоистыми, участками с прослоями алевролитов и глин. Толщина его изменяется от 3–5 до 20 м.

Песчаный пласт Ю1

3

, приуроченный к кровле пачки, имеет несколько большую площадь распространения и более разнообразное строение. Сложен он песчаниками с прослоями алевролитов и глин, соотношение которых по площади значительно изменяется. Толщина пласта варьирует от 5–10 до 30 м. В Тазо-Хетском районе и смежных с ним участках пласт Ю1

3

«расщепляется» на два пласта Ю1

3а

и Ю1

3б

, разделенных алевролитово-глинистой перемычкой. Их толщина варьирует от 5–7 до 15 м.

Пачка sg-2 (vs-4)

включает верхнюю половину верхневасюганского подгоризонта. В наиболее полных разрезах в кровле и средней части представлена песчаниками (соответственно пласты Ю1

1

и Ю1

2

), в основании которых залегают глины с прослоями алевролитов. Для нее характерно относительное сокращение толщин отложений сверху вниз по разрезу в западном и северо-западном направлениях за счет либо глинизации верхней части отложений, которые в этом случае присоединяются к вышезалега-ющей толще, либо за счет стратиграфического перерыва [19, 20]. Толщина пачки колеблется от 30 до 80 м, уменьшаясь с востока на запад и северо-запад от Тазо-Хетского района. В отмеченном районе эта пачка распадается на две четко выраженные пачки более низкого порядка: sg-2

a

(vs-4

a

) и sg-2

б

(vs-4

б

).

В западном направлении от Тазо-Хетского района, в пределах Харампурского и Пур-Иртыш-ского районов, отмечается изменение литологического состава и строения пачки sg-2 (vs-4), а также сокращение ее толщины. На этой территории уже не фиксируется четкое разделение рассматриваемой пачки на пачки более низкого порядка. Песчаный пласт Ю12 залегает в средней части пачки и почти повсеместно распространен на территории Тазо-Хетского, Харампурского и Пур-Ир-тышского районов. Представлен он обычно переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Его толщина изменяется от 3 до 40 м. По особенностям строения он имеет два типа разреза: восточный и западный. Первый из них, характеризующийся выдержанностью по площади стратиграфического объема и толщины, имеет трехчленное строение. Его верхняя и нижняя части сложены песчаниками (пласты Ю12б и Ю12а), а средняя представляет собой алевролитово-глинистую перемычку.

Второму типу разреза пласта свойственно сокращение стратиграфического объема и толщин, а также значительные фациальные изменения, затрудняющие его корреляцию. Наиболее часто он представлен в основании пластом песчаников Ю1

2б

, который перекрыт алевролитово-глинистыми образованиями. Верхняя часть (пласт Ю1

2а

) в разрезах этого типа отсутствует. В зоне выклинивания этот тип разреза представлен только пластом Ю1

2б

или его частью.

Песчаный пласт Ю1

1

соответствует верхней части пачки sg-2 (vs-4) и распространен в юго-восточной части исследуемой территории, в пределах Тазо-Хетского и северных частей Харампурского и Пур-Иртышского районов. Его толщина изменяется от нескольких до 30–40 м. Пласт, как и нижележащий, представлен двумя типами разрезов. Первый, восточный тип, характерен для зоны, протягивающейся в виде субмеридионально ориентированной полосы шириной 100–150 км вдоль восточной границы исследуемого региона. В разрезах этого типа обособляется два пласта — Ю1

1а

и Ю1

1б

, разделенных алевролитово-глинистыми породами.

Пласт Ю1

1а

сложен песчаниками, обычно однородными, местами с прослоями алевролитов и глин. Его толщина изменяется от 2–5 до 20 м. Пласт Ю1

1б

по своему строению подобен предыдущему, но имеет несколько меньшую толщину (10–20 м).

Разрез второго типа, распространенный западнее вышеописанного, представлен единым песчаным пластом Ю1

1

толщиной 10–15 м. Наиболее вероятно, он соответствует пласту Ю1

1б

. Вышезале-гающий пласт Ю1

а

на этом участке, по-видимому, выклинивается.

Георгиевский горизонт

(верхи верхнего оксфорда – низы нижневолжского подъяруса) почти на всей территории региона представлен глинистыми и алевролитово-глинистыми типами разрезов. Лишь в юго-восточной его части, в пределах Та-зо-Хетского и Харампурского районов, в строении горизонта участвуют пласты песчаников (СГ1-СГ6). Его толщина изменяется от нескольких до 300 м. Наибольшие ее показатели (в основном 100–300 м) зафиксированы в юго-восточной и северо-восточной частях региона, в пределах Тазо-Хетского, Гыданско-Хатангского и Таймырского районов, а минимальные (от 3–5 до 30 м) — закартированы в западной и северной частях региона, на территории Приуральского, Ямало-Тюменского, Казым-Кон-динского и Пур-Иртышского районов.

Отмеченный литологический состав горизонта обусловил трудности корреляции отложений, которая до настоящего времени остается проблематич- ной (рис. 10, 11). Однозначно эти отложения прослеживаются только в южной части Пур-Иртышского района, где представлены глинами георгиевской свиты, которые, по материалам ГИС, резко отличаются от вмещающих пород баженовской свиты и верхневасюганской подсвиты (см. рис. 4). В Харампурском, Тазо-Хетском, Ямало-Тюменском и западной части Гыданско-Хатангского района выделяется лишь кровля георгиевского горизонта по основанию регионально-выраженной пачки с четкой промыслово-геофизической характеристикой (аномально пониженными показателями КС, ГК и НГК). Толщина этой пачки изменяется от 20 до 40 м. Подобные контрастные аномалии в неокомском комплексе исследуемого региона обладают интенсивными отражающими свойствами и обычно связываются с границами разделов клиноформ [21]. К сожалению, керновый материал, характеризующий литологический состав этой пачки, отсутствует, как и органические остатки, позволяющие определить возраст отложений. В Пур-Иртышском и Харампурском районах подошва георгиевского горизонта соответствует кровле васюганской свиты, а в Тазо-Хетском — кровле нижнесиговской подсвиты. В пределах остальных районов: Приуральского, Ямало-Тюменского, Казым-Кондинского, Таймырского, Паксинского и большей части территории Гыдан-ско-Хатангского точное стратиграфическое положение георгиевского горизонта до настоящего времени не определено. Согласно результатам выполненной корреляции в юго-восточной части исследуемого региона, в пределах Тазо-Хетского и Харампурского районов, разрез георгиевского горизонта представлен песчано-глинистыми отложениями, относящимися к верхнесиговской подсвите и средней части марья-новской свиты, а также преимущественно глинами нижней половины марьяновской свиты. Горизонту соответствуют пачки sg-3’, sg-3, sg-4, sg-5 (рис. 12).

Пачка sg-3’

залегает в основании горизонта и распространена на ограниченном по площади участке Тазо-Хетского района, где вскрыта скважинами Туруханская-1 и Мангазейская-32. Верхняя ее часть сложена песчаниками (песчаный пласт СГ6), а средняя и нижняя — преимущественно глинами. Толщина пачки изменяется от 30 до 50 м, а содержащегося в ней отмеченного песчаного пласта — от 10 до 15 м.

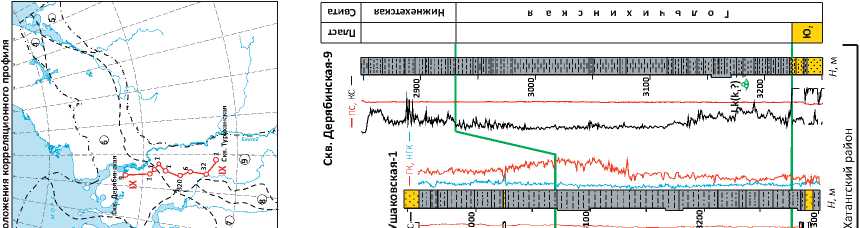

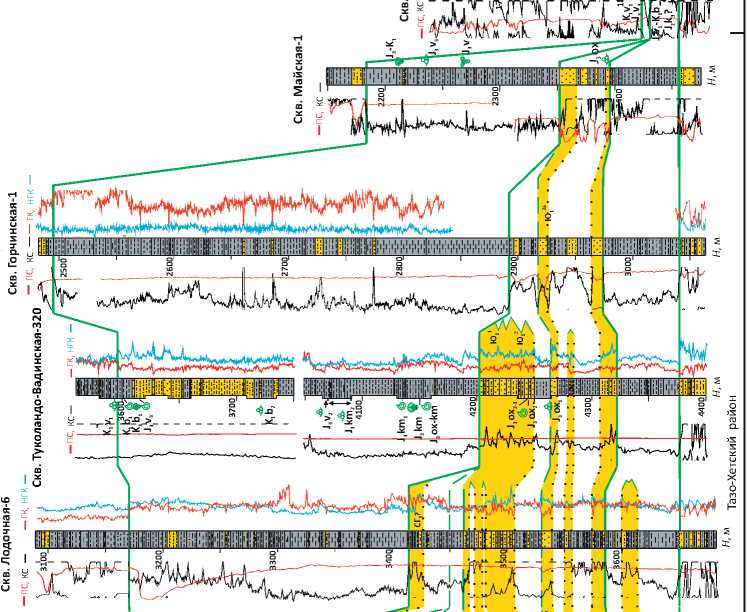

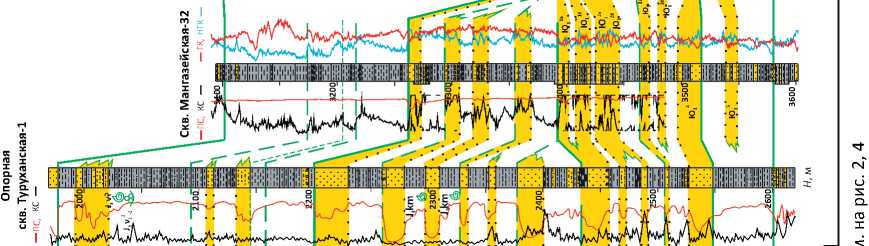

Пачка sg-3 расположена в нижней части горизонта и более широко распространена в Та-зо-Хетском районе, чем вышеописанная (рис. 13). Кровля и подошва пачки четко выражены в комплексе каротажных диаграмм, ее корреляция не вызывает затруднений. Толщина пачки изменяется от нескольких до 70 м. Наибольшие ее значения, возможно и наиболее полный стратиграфический объем, закартированы на Термокарстовой, Среднехудосейской, Толькинской, Северо-Толь-кинской и Светлогорской площадях. В западном и северо-западном направлениях толщина пачки постепенно сокращается за счет глинизации разреза. Пачка представлена тремя типами разрезов: песчано-глинистым с двумя пластами песчаников (СГ5 и СГ4), песчано-глинистым с одним пластом песчаников (СГ5) и глинистым. Первые два типа разрезов имеют весьма ограниченное распространение. Они вскрыты лишь тремя скважинами: Туруханская-1, Термокарстовая-166 и Мангазей-ская-32. Песчаные пласты СГ5 и СГ4 залегают соответственно в средней и верхней частях пачки. Их толщина изменяется от нескольких до 5–10 м.

Пачка sg-4

соответствует средней части горизонта и более широко распространена, чем вышеописанная, охватывая не только Тазо-Хетский район, но и большую часть территории Харампурского. Сложена глинами и алевролитами, в которых обособляется два песчаных пласта СГ3 и СГ2. Толщина пачки изменяется от 30–40 до 70 м. Она, как и вышеописанная, испытывает тенденцию сокращения толщины и глинизации в западном и северо-западном направлениях.

Песчаный пласт СГ3 залегает на различных стратиграфических уровнях в нижней половине пачки. Сложен в основном песчаниками с прослоями глин и алевролитов. Его толщина изменяется от 5–10 до 20 м. Характер ее распространения по площади подобен пачке в целом. Песчаный пласт СГ2 обычно развит в кровле пачки и пользуется, как и она в целом, широким распространением в юго-восточной части региона. Его толщина изменяется от 5–10 до 35 м.

Пачка sg-5

соответствует верхней части рассматриваемого горизонта – верхней части сиговской и низам марьяновской свит; повсеместно распространена на территории Тазо-Хетского и смежной с ним части Харампурского районов. Сложена в верхней части песчаниками (песчаный пласт СГ1), а в средней и нижней — преимущественно глинами. Толщина пачки изменяется от 30 до 50 м. Пачка, подобно вышеописанным, испытывает тенденцию глинизации и сокращения толщин в западном и северо-западном направлениях.

Песчаный пласт СГ1 почти повсеместно распространен в Тазо-Хетском и на большей части Ха-рампурского районов, т. е. наиболее широко развит среди пластов этой группы. Сложен песчаниками с прослоями глин и алевролитов. Толщина пласта изменяется от 3–5 до 30–40 м. Баженовский горизонт, как и нижезалегаю-щий, почти на всей территории рассматриваемого региона представлен глинистыми отложениями. Только в Тазо-Хетском и отчасти Гыданско-Ха-тангском, Таймырском районах в его составе присутствует несколько пластов песчаников, имеющих локальное и возможно зональное распространение (см. рис. 4). Этот горизонт среди келловей-верх-неюрских отложений обладает наибольшими тол- вмэхэиз иэУхо И и □Ad в вхиаз S ИИЯЭН01И1 ивяэнвхэаонв вхиаэУои ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР в е я з d СИ н X d a и и н tf э d з ии я э ж tf и d э мим иияэ^офэяо иная иияэхвд (HEHxagadxoHda ь) ивяэаолиз ВЕЯЭН -ИЬО1 HEHowAuHndcH KKHxdsg ЙфЮТЕЖПХ^^^Щ^^ШшШэЖШЛЖШШПЗЖ^ШЖО^ вхиаз ВВЯЗНИХИНЧИО! и айв и**иым*«« ЙИИШВ1;1ВИИда ■1/В1Л1 вхиаз ■эху □Adg dag natfxo иинжин иеяз -хвиеду ИИЯЭНО1И1 ■хвд -иэаоииэм HHHxdag •tfadj ^Ш1' *tf*^ 5 ВЕЯЭНЕХЭаОНВ ■-ИИНЖИН . ■«еяэаоэиз Е1ИЗЭ ИЕЯЭНИЬО! = W# о S ад еиэхзиз к е я э d 01 izaKiO □AdB и и н х d а а

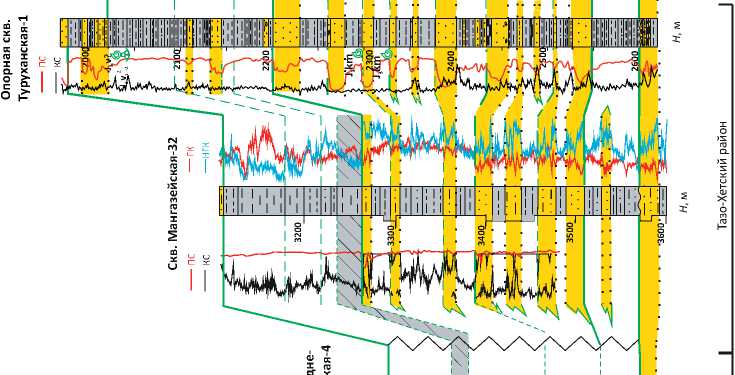

Рис. 11.

Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Гыданской и Тазо-Хетского фациальных районов центральной части Обь-Ленской фациальной области по профилю VIII–VIII (Медвежья - Хабейская площади)

Fig.11.

Correlation chart for Callovian-Upper Jurassic formations of Gydansky and Taz-Khetsky facies regions of the central part of the Ob-Lena facies area along VIII–VIII line (Medvezhya

Khabeisky areas) IHOEHdOJ я иияэно1И1-иэао1Л/э>| и и н Va d з иияэ±ед иияэаонэжед ‘MMMaaaMjdoaj 'ииязнелязед и S егиаз 1Э61/Ц ш О) кенэнеиаонв кеяэ -aoJM3 кеиэ -НИН01 о м '$■ , й м*Й намЕкнииш 2": я -га р'с g ш

|3

£хон !

i

е!

q

О о Н К «ш о ею 5 I ИИЯЗН01И1-ИаЯ0ИИаЯ □AdB иияэхед

Рис. 12.

Схема корреляции келловей-верхнеюрских отложений Тазо-Хетского и Гыданского фациальных районов центральной части Обь-Ленской фациальной области по профилю IX–IX (Туруханская - Дерябинская площади)

Fig.12.

Correlation chart for Callovian-Upper Jurassic formations of Taz-Khetsky and Gydansky facies regions of the central part of the Ob-Lena facies area along IX–IX line (Turukhansky

Deryabinsky areas)

nei/u

1

Ь 1

ь 1 ы

’г VI VI И й 1 V

2"

виней

E-uf

г-иг

т-иг

S-3S

V-8s

E-3s

Л'35

Z-3S 1-35

ехиазНои

в в н х d а д

В В Н Ж И Н

ехиаз

веизнехзаонц

ве и э а о

j

и з

веизнино!

IHOEMdOJ

ииязаонажед [ и и я з а а и

j

d о a j

ииизнехсизе д

□Ady

ИИИЭНО1И1| ииизжуийамия | ииязШофзио

■иная | ’leg

izaVxo

и и н х d ад

MMHtfad3

ешэхзиз

в е и э d 01

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS Jjji-i>OH □Ad в ■>Ki/og XHOEWdcj iiMX3Hejooeg BBXDHMEXHOltfdA ехиаз веяэ -ниэяен веяэаа -чхнаяонни ииюяон] MHMaaujdoaj -ажед! " дай uewu exhEU ехиазНоц ввнхаэд ВВНЖИЦ веяэао.1иэ веязнехзаонц вехзниьо£ ехиаз Мофэмо □Ad к миножьи daw им иимэнохих ■аоииэя MMHxdsg иинНэдэ iratfxo d емэхзиэ в е м э СН ^дп^ШИЧ Ц^4^й?4«^Н 'W^^J^WP^ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР Усл. обозначения к рис. 13 Legend for Fig. 13 В Паксинском фациальном районе в скважинах Сындасская-201 и Восточная-1 вскрыты нетипичные разрезы келловей-верхне-юрских отложений. В первой, в соответствии с фондовой работой1, выделены в объемах бугатыйской (1) и сиговской (2) свит, второй — паксинской, урдюкхаинской, иннокентьевской. Усл. обозначения см. на рис. 2, 4 In Syndasskaya-201 and Vostochnaya-1 wells of the Paksinsky facies region, the atypical sections of Callovian-Upper Jurassic deposits are encountered. In the first, according to the work from the Geological Archive1, they are represented by Bugatyisky (1) and Sigovsky (2) formations, and in the second — by Paksinsky, Urdyukkhainsky, and Innokentievsky. For Legend see Fig. 2, 4 щинами отложений, значения которых обычно изменяются от 100–150 до 750 м. Наибольшие их показатели (250–750 м) прогнозируются в юго-восточной и северо-восточной частях региона, в пределах Тазо-Хетского и Гыданско-Хатангского районов. В западном и северо-западном направлениях значения толщин горизонта относительно постепенно уменьшаются. Минимальные их значения (20–60 м) закартированы в западной и северо-западной его частях, в пределах Приуральского, Казым-Кондин-ского и Ямало-Тюменского районов. Баженовский горизонт однозначно прослеживается только в Пур-Иртышском и Ямало-Тюменском районах, где представлен высокоуглеродистыми аргиллитами одноименной свиты, характеризующимися аномально высокими показателями КС и ГК. В других районах выделение возрастных аналогов баженовской свиты в разной степени затруднено. Выполненная корреляция позволила проследить баженовский горизонт в Тазо-Хетском и Ха-рампурском районах, где его кровля соответствует кровле яновстанской свиты, а также кровле вышеописанной пачки с четко проявленными аномально пониженными значениями КС, ГК и НГК (см. рис. 4, 5, 7). Корреляцией подтверждено прослеживание баженовского горизонта в Казым-Кондинском районе, где он выделен в объеме тутлеймской свиты. В Приуральском, Гыданско-Хатангском, Таймырском и Паксинском районах предварительно определена только кровля баженовского горизонта. Согласно выполненной детальной корреляции в Тазо-Хетском и Харампурском районах, разрез яновстанской и верхней половины марьяновской свиты, включающий вышеотмеченную пачку с аномально пониженными значениями ГИС, подразделяется на три пачки: jn-1, jn-2 и jn-3, содержащие локально и возможно зонально развитые песчаные пласты (см. рис. 12, 13). Пачка jn-1, включающая нижнюю часть выше-отмеченного разреза, сложена глинами, глинистыми алевролитами и редко алевролитами песчанистыми. Ее толщина на рассматриваемой территории изменяется от 30 до 50 м. Пачка jn-2 охватывает среднюю часть рассматриваемого разреза. На большей части территории она сложена в основном глинистыми породами. Лишь участками среди них залегает один или два песчаных пласта толщиной от 10–15 до 30 м, обычно приуроченных к верхней или средней частям разрезов. Толщина пачки изменяется от 40 до 70 м. Пачка jn-3 соответствует верхней части рассматриваемых отложений и обычно сложена алевролитоглинистыми породами. Лишь местами среди них присутствует один или два пласта песчаников толщиной от 10–20 до 40 м. Толщина пачки изменяется от 30–60 до 120 м. Заключение Впервые выполнена корреляция келло-вей-верхнеюрских отложений на всей территории исследуемого региона по единой методике, включающей наиболее достоверные биостратиграфи-ческий, литостратиграфический и циклостратиграфический методы, по материалам описания керна скважин, комплекса ГИС (ГК, НГК, КС, ПС) и определений возраста пород по органическим остаткам. Она представлена на 29 корреляционных профилях, 10 из которых, охватывающих все структурно-фациальные районы, приведены в настоящей статье. Корреляция выполнена на уровне стратиграфических горизонтов, свит, подсвит и пачек циклического строения, причем детальность ее проведения зависит от вещественного состава и особенности строения отложений. В Тазо-Хетском, Харампур-ском и Пур-Иртышском районах рассматриваемые отложения имеют песчано-алевролитово-глинистый состав. Поэтому она выполнена на уровне от пачек циклического строения до горизонтов. В западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях от вышеотмеченных районов и сверху вниз по разрезу отмечается глинизация отложений. Поэтому почти на всей остальной громадной территории региона корреляция выполнена на уровне свит, подсвит и отчасти горизонтов и подгоризонтов. Исключение составляет лишь северо-восточная окраинная часть региона, включающая Таймырский и Паксинский районы, где эти отложения также опесчанены, но низкая степень изученности бурением этих районов не позволяет выполнить на их территориях корреляцию на уровне пачек циклического строения. Уточнены возрастные аналоги баженовской свиты в юго-восточной части региона. Их подошва примерно соответствует регионально-выраженному реперному стратиграфическому уровню, характеризующемуся аномальной промыслово- геофизической характеристикой. Они включают отложения верхней части пачки jn-1 и пачки jn-2, jn-3 яновстанской и марьяновской свит, каждая из которых содержит интервал разреза с «пиками» повышенных значений естественной радиоактивности (ГК), свойственных баженовской свите. В юго-восточной части региона, на территории Тазо-Хетского, Харампурского и Пур-Иртышского районов, в пределах которой проведена детальная корреляция отложений васюганского и георгиевского горизонтов на уровне пачек циклического строения, уточнено стратиграфическое положение, объемы и площади распространения продуктивных и перспективных песчаных пластов Ю11-Ю16и СГ1-СГ6. Итоги выполненных исследований по корреляции келловей-верхнеюрских отложений региона и результаты ранее опубликованных авторами статьи палеогеографических и литологических реконструкций позволили им существенно уточнить наиболее поздний вариант фациального районирования этих отложений, разработанный Б.Н. Шурыгиным с соавторами, а также впервые распространить его на территорию Карского моря. В разработанном варианте фациального районирования келловей-верхнеюрских отложений рассматриваемого региона также выделено девять районов, но контуры и названия некоторых из них изменены. Сохранены очертания Приуральского, Казым-Кондинского, Таймырского, Паксинского и Тазо-Хетского районов, поскольку результаты выполненной авторами корреляции рассматриваемых отложений полностью подтверждают их контуры. Гыданский и Хатангский районы объединены в один Гыданско-Хатангский, потому что рассматриваемые отложения представлены в основном глинистым типом разреза гольчихинской свиты, характеризующимся на всей его территории большими толщинами (300–700 м). Значительно изменены контуры Пур-Иртыш-ского и Ямало-Тюменского районов. В первом из них выделено два типа разреза келловей-верхне-юрских отложений: западный и восточный. Первый, включающий западную и северную части района, сложен преимущественно глинистыми отложениями, а второй — значительно опесчанен. Учитывая это обстоятельство, авторы статьи включили территорию первого типа разреза в состав расположенного рядом Ямало-Тюменского района, характеризующегося также глинистым составом келловей-верхнеюрских отложений.

Список литературы Детальная корреляция и уточненное фациальное районирование келловей-верхнеюрских нефтегазоносных отложений сибирского сектора Арктики

- Решения II Межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою Северо-Востока СССР. - Магадан, 1978. - 215 с.

- Решение III Межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины. - Новосибирск, 1981. - 91 с.

- Решения V Межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1991. - 54 с.

- Решение VI Межведомственного регионального стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 2004. - 114 с.

- Шемин Г.Г., Бейзель А.Л., Левчук М.А. и др. Детальная корреляция нефтегазоносных отложений келловея и верхней юры северных районов Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2000. - Т. 41. - № 8. - С. 1131-1144.

- Шемин Г.Г., Бейзель А.Л., РябковаЛ.В. и др. Высокоразрешающая стратиграфия нефтегазоносных отложений нижней и средней юры северных районов Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2001. - Т. 42. - № 5. - С. 749-765.

- Шемин Г.Г., Бейзель А.Л., Нехаев А.Ю. Высокоразрешающая корреляция нефтегазоносных отложений юры северных районов Западной Сибири // Горные ведомости. - 2012. - № 1. - С. 60-83.

- Шемин Г.Г. Региональные резервуары нефти и газа юрских отложений севера Западно-Сибирской провинции. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. - 362 с.

- Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносное™ венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. - 467 с.

- Нежданов А.А., Огибенин В.В., Комиссаренко В.К. Новые данные о строении нижнесреднеюрских отложений Тюменской области // Нефтегазоносность отложений северных районов Западной Сибири. - Тюмень: ЗипСибНИГНИ, 1986. - С. 32-40.

- Карогодин Ю.Н. Литостратиграфическая модель нижнесреднеюрских отложений Красноленинского свода Западной Сибири // Геология и геофизика. - 1993. - Т. 34. - № 4. - С. 19-26.

- Шурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л., Девятов В.П., Ильина В.И., Меледина С.В., Гайдебурова Е.А., Дзюба О.С., Казаков А.М., Мо-гучева Н.К. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Юрская система. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «ГЕО», 2000. - 480 с.

- Шемин Г.Г., ВакуленкоЛ.Г., Москвин В.И., Сапьяник В.В., Бейзель А.Л., Деев Е.В., Нехаев А.Ю., Сюрин А.А. Атлас литолого-палеоге-ографических карт юрского периода севера Западной Сибири и акватории Карского моря в масштабе 1: 2 000 000 и Объяснительная записка. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. - 88 с. + 1 л.

- Шемин Г.Г., Первухина Н.В., Вахромеев А.Г., Деев Е.В., Глазырин П.А., Смирнов М.Ю., Сапьяник В.В., Москвин В.И. Модели строения и условия образования региональных резервуаров средне-верхнеюрских отложений Енисей-Хатангской и восточной части Гыданской нефтегазоносных областей сибирского сектора Арктики // Геология нефти и газа. - 2020. - № 6. - С. 53-76. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-6-53-76.

- Сюрин А.А., Бейзель А.Л., Шемин Г.Г. Обоснование новой харампурской свиты верхней юры Пур-Тазовского междуречья севера Западной Сибири // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2016. - № 3. - С. 68-78.

- Девятов В.П., Никитенко Б.Л., Павлухин И.С. Верхнеюрский клиноформенный комплекс Хатангского района // Материалы Седьмого Всероссийского совещания «Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии». - М.: ГИН РАН, 2017. -С. 47-52.

- Атлас моллюсков и фораминифер морских отложений верхней юры и неокома Западно-Сибирской нефтегазоносной области (в 2 томах). - М.: Недра, 1990. - Т. 1. - 286 с; Т. 2, 359 с.

- Шурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л., Ильина В.И. Комбинация параллельных зональных шкал и комплексное определение реперных интервалов в юре Западной Сибири (на примере разреза юры скв. Западно-Новогодняя 210) // Актуальные вопросы геологии и геофизики Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. - С. 348-353.

- Нежданов А.А. Некоторые теоретические вопросы циклической седиментации // Литмологические закономерности размещения резервуаров и залежей углеводородов. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 60-79.

- Карогодин Ю.Н., Гайдебурова Е.А. Системные исследования слоевых ассоциаций нефтегазоносных бассейнов (по комплексу геолого-геофизических данных). - Новосибирск: Наука, 1985. - 112 с.

- Стратиграфический словарь мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности. - Л.: Недра, 1978. - 276 с.