Детерминация доверия населения российских муниципалитетов к органам местного самоуправления

Автор: Майкова Элеонора Юрьевна, Симонова Елена Валерьевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи обусловленаориентацией России на демократизациюсоциально-политических отношений, а также необходимостью решения возникающих в современном обществе проблем. Изучается система детерминант, обусловливающих уровень, характер и динамику доверия населения российских муниципалитетов к органам местного самоуправления. Показаны результаты социологических исследований, проведенных в Тверской области: 1) социологического мониторинга, осуществленного с целью анализа динамики представлений граждан о местном самоуправлении (2012-2022 гг.); 2) исследования, направленного на анализ доверия населения к органам местного самоуправления (7 октября - 1 ноября 2022 г.). Данные авторских исследований сравниваются с результатами общероссийских опросов. Подход авторов статьи заключается в одновременном анализе доверия к местному самоуправлению как единому целому и к отдельным институтам, его составляющим (главе, администрации и представительному органу муниципалитета), что, наряду с предложенной авторами группировкой факторов доверия, составляет элемент научной новизны работы. В ходе исследования зафиксированы низкий уровень доверия к органам местного самоуправления (по сравнению, например, с доверием к президенту), волнообразность его динамики, преобладание возрастающего тренда, тенденция к его деперсонификации и формированию институционального типа доверия. Авторами предложена теоретико-методологическая рамка для построения системы детерминант доверия к органам местного самоуправления, выделены группы факторов, на него влияющих. Выявлены слабая связь динамики доверия к органам местного самоуправления с этапами экономического цикла, значимость материального благополучия граждан как фактора доверия, обусловленность доверия граждан к органам местного самоуправления восприятием экономической ситуации. Факторами, в наибольшей степени влияющими на рост уровня доверия к местной власти, выступают позитивная оценка работы органов местного самоуправления, позитивная оценка гражданами собственного опыта взаимодействия с их сотрудниками, высокая или средняя оценка степени влияния рядового гражданина на деятельность органов местного самоуправления. Негативное воздействие на доверие к этому институту оказывают представления о коррумпированности муниципальных органов, несоответствие реальных муниципальных практик, направленных на минимизацию участия граждан в принятии управленческих решений, и ожиданий населения. Авторами предложены пути решения указанных проблем. Теоретическая значимость работы определяется возможностью использовать теоретико-методологическую конструкцию для дальнейших теоретических и эмпирических исследований. Практическая значимость связана с возможностью разработки мер государственной и муниципальной политики, направленной на совершенствование способов повышения доверия населения к органам местной власти.

Российские муниципальные образования, органы местного самоуправления, уровень доверия населения, динамика доверия, детерминанты доверия, систематизация факторов доверия

Короткий адрес: https://sciup.org/147240282

IDR: 147240282 | УДК: 316.33:352(470.331) | DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.11

Текст научной статьи Детерминация доверия населения российских муниципалитетов к органам местного самоуправления

Процессы, происходящие в современной России, приводят как к углублению ранее существовавших противоречий, так и возникновению новых вызовов и угроз стабильному существованию российского общества. В связи с этим на первый план сегодня выдвигается проблема поиска различного рода инструментов и ресурсов для обеспечения роста социальной сплоченности и консолидации общества, повышения доверия граждан к общественным и государственным институтам, преодоления внутренних кризисов и адекватного ответа на внешние угрозы. В качестве одного из важнейших источников такого рода ресурсов могут рассматриваться местные сообщества. В западной социологии с середины XX века развивается концепция строительства местных сообществ (community building), интегрирующая научные исследования и муниципальные практики, основанные на развитии потенциала местных сообществ и партнерском взаимодействии их представителей и органов управления муниципалитетами в процессе решения локальных проблем (Phifer, 1990; Dyde at al., 2019; Lloyd, Reynolds, 2020). В русскоязычном сегменте социально-гуманитарного знания также осуществлялся анализ подобных подходов (Лыска, 2013). Раскрытие внутреннего потенциала местных сообществ и вовлечение граждан в социальные практики на местном уровне требует наличия доверия населения к органам местного самоуправления (МСУ).

Следует отметить, что в системе муниципального управления современной России существуют проблемы, которые остаются нерешенными на протяжении всего периода проведения муниципальной реформы. К ним, в частности, относят нестабильность законодательства, регламентирующего функционирование МСУ, недофинансированность муниципальной власти, низкую активность населения и др. (Бухвальд, Ворошилов, 2018; Ворошилов, 2022; Петухов, 2017; Петухов, 2020). Одной из важнейших проблем развития института МСУ ряд исследователей считает принципиальное расхождение между теорией МСУ и реальной практикой муниципального управления, следствием чего является кризис доверия населения к органам МСУ (Петухов, 2017; Петухов, 2020). Однако доверие представляет собой очень важный ресурс функционирования и развития общества. В научной литературе отмечается, что «…доверие является ключевым элементом активистского фрейма и необходимым инструментом его институционализации» (Реутов, Реутова, 2016), представляет собой необходимое условие легитимности власти (в том числе на местном уровне) и обеспечивает возможность успешной разработки и реализации муниципальной политики. В силу указанных выше причин в настоящее время актуализируются исследования, направленные на анализ вопросов, связанных с доверием граждан к органам власти и МСУ. Особый интерес представляет изучение системы детерминант, обусловливающих уровень, характер и динамику доверия населения к органам МСУ, что и является предметом нашего исследования.

Теоретико-методологический обзор

Обращаясь к анализу феномена доверия и его детерминант, отметим, что исследования данной проблематики носят междисциплинарный характер (Доверие и недоверие…, 2013; Давыденко и др., 2018). Не отвергая в целом возможность использовать в рамках междисциплинарного анализа идеи, предлагаемые различными отраслями научного знания, мы придерживаемся понимания природы и функций доверия, характерного для социологической науки.

Современные исследования доверия в социологической науке основаны, как правило, на сопоставлении и реинтерпретации его классических трактовок (Доверие и недоверие…, 2013; Ромашкина и др., 2018; Mollering, 2001). Классики социологии заложили теоретическую основу для анализа как личного, так и обобщенного доверия. В трудах представителей современной социологической теории доверие становится одним из ключевых научных понятий, тесно связанным с такими важными категориями, как «свобода выбора», «ожидание», «риск», «неопределенность», «моральные ценности», и часто понимается как ориентация на будущие возможные действия других людей и институтов с целью снизить степень неопределенности, непредсказуемости и не-контролируемости будущего, минимизировать опасности, которым подвергаются определенные типы действий (Гидденс, 2011; Доверие и недоверие…, 2013; Фукуяма, 2004; Штомпка, 2012; Mollering, 2001). А. Селигмен ввел понятие генерализованного доверия, предполагающего наделение членов сообщества в ходе осуществления ими взаимодействия своеобразным символическим кредитом доверия (Селигмен, 2002). Если применить идеи, развиваемые социологами, к анализу доверия жителей муниципалитетов к органам МСУ, то правомерным будет выделение ряда характерных черт, присущих данному типу доверия. Во-первых, доверие к органам МСУ и их представителям имеет обобщенный характер, относится к институциональному типу доверия. Во-вторых, оно базируется на ожиданиях со стороны граждан того, что органы МСУ будут функционировать эффективно, а исполнители функций в них будут действовать профессионально. В-третьих, это генерализованный тип, в рамках которого муниципальные структуры и их представители наделяются символическим кредитом доверия со стороны населения. В-четвертых, за свободой выбора при осуществлении акта доверия следует добровольное вовлечение граждан в коллективную деятельность, направленную на решение местных проблем.

Одной из важнейших проблем, связанных с изучением феномена доверия, является исследование основных факторов (детерминант), определяющих его уровень, характер, механизмы формирования и динамику. Подходы ученых в этом вопросе также разли- чаются (Глушко, 2016; Гужавина, Силина, 2018; Доверие и недоверие…, 2013; Ильичева, Лапин, 2022; Латов, 2021; Петухов, 2020; Реутов, 2018; Ромашкина и др., 2018; Фукуяма, 2004;Шабунова и др., 2015; Штомпка, 2012; Abramson at al., 2022; Algan at al., 2013; Buell at al., 2020; Mishler, Rose, 2001). Выделяемые авторами работ детерминанты доверия варьируются от личностных характеристик субъекта доверия, психологических механизмов его формирования до специфики протекания исторических процессов на определенных территориях. Попытки систематизировать факторы доверия предпринимаются как зарубежными (например, П. Штомпка), так и российскими (например, И.В. Глушко, Е.В. Реутов) исследователями. Большинство классификаций имеет общий характер, однако ряд переменных может быть адаптирован для анализа доверия к органам МСУ. В методологическом плане для нас особый интерес представляет подход А.Б. Купрейченко, которая, осуществляя анализ институционального доверия, выделяет следующие значимые субъектные детерминанты доверия/недоверия к социальному институту: осведомленность субъекта о его деятельности; наличие опыта взаимодействия с институтом и модальность оценки его результатов; представления субъекта о собственных возможностях влиять на деятельность института и т. д. (Доверие и недоверие…, 2013).

Однако наиболее значимы для нашей работы исследовательские подходы, связанные с изучением детерминант доверия к политическим институтам и органам МСУ (Доверие и недоверие…, 2013; Ильичева, Лапин, 2022; Козырева, Смирнов, 2015; Малкина и др., 2020; Петухов, 2017; Петухов, 2020; Реутов, 2018; Реутов, Реутова, 2016; Abramson at al., 2022; Buell at al., 2020; Mishler, Rose, 2001). Попытка систематизации факторов доверия к политическим институтам предпринята зарубежными исследователями У. Мишлером и Р. Роузом, указавшими на конкуренцию двух теоретических традиций в объяснении происхождения политического доверия – культурных и институциональных теорий. В культурных теориях, отмечают ученые, подчеркивается экзогенный характер доверия к политическим институтам, которое возникает за пределами полити- ческой сферы в давних и глубоко укоренившихся представлениях о людях, в культурных нормах, транслируемых посредством механизмов ранней социализации. В институциональных теориях, напротив, утверждается тезис об эндогенности политического доверия. В силу того что институциональное доверие предстает как ожидание результативности функционирования института, его полезности для индивида с точки зрения удовлетворения потребностей, оно выступает скорее как следствие, а не как причина институциональной деятельности. Доверие к институтам имеет рациональную основу: оно зависит от оценок гражданами их деятельности (Mishler, Rose, 2001). Следует отметить, что для эмпирической верификации основных положений культурных и институциональных теорий сами исследователи комплексно применяют предлагаемые в их рамках индикаторы. В русскоязычном сегменте социально-гуманитарного знания обстоятельный обзор научных работ, фокусирующих внимание на анализе факторов политического доверия, представлен в исследовании М.Ю. Малкиной, В.Н. Овчинникова, К.А. Холодилина (Малкина и др., 2020).

Что касается детерминант доверия к органам МСУ, то наиболее детальный их анализ предложен в работах Р.В. Петухова, Е.В. Реутова, М.Н. Реутовой (Петухов, 2017; Петухов, 2020; Реутов, Реутова, 2016). При этом фиксируются различия в подходах исследователей. Р.В. Петухов, констатируя наличие дефицита доверия к органам МСУ, выделяет обусловливающие его внешние и внутренние факторы. Номенклатура внешних факторов, с точки зрения ученого, может быть довольно широка. Однако основной акцент исследователь делает на анализе внутренних факторов. Он оперирует целым набором переменных: от степени уверенности граждан в профессионализме/непро-фессионализме муниципальных служащих до наличия/отсутствия опыта непосредственного участия в работе органов МСУ. Следует отметить, что подход Р.В. Петухова в основном связан с анализом факторов, лимитирующих доверие граждан к органам МСУ, и использованием дескрипторов недоверия (Петухов, 2017; Петухов, 2020). Е.В. Реутов и М.Н. Реутова оперируют в большей степени дескрипторами доверия, выделяя среди них социально-экономическую ситуацию в стране и на территории проживания (констатируют связь динамики доверия с этапами экономического цикла), уровень материального благополучия граждан, уверенность в реальной эффективности институциализи-рованных практик защиты индивидуальных и коллективных прав и др.

В целом обзор научных работ, посвященных изучению феномена доверия, показал высокую степень разработанности данной проблематики. Однако фиксируется недостаток специальных исследований, где систематизируются факторы доверия к органам МСУ.

Цель нашей работы – исследование системы детерминант, обусловливающих уровень, характер и динамику доверия населения российских муниципалитетов к органам МСУ. За основу взят комплексный подход, связанный, во-первых, с оценкой влияния на доверие к муниципальной власти факторов разного уровня и типа, во-вторых, с использованием результатов анализа вторичных данных и эмпирических исследований, проведенных с участием авторов статьи. Особое внимание уделено анализу тех личностных характеристик респондентов, их установок, представлений и поведенческих ориентиров, которые могут выступать в качестве факторов, оказывающих влияние на рост уровня доверия к органам МСУ. В работе предпринимается попытка систематизировать факторы доверия граждан к органам МСУ, а также исследовать их воздействие на объект в динамической перспективе. Все указанное выше определяет новизну и значимость работы, проделанной авторами статьи.

Описание методики исследования и обоснование ее выбора

Для эмпирического анализа факторов доверия населения к органам МСУ в предлагаемой работе учитываются данные ряда исследований, проведенных в 2012–2022 гг. научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета с участием авторов статьи в одном из типичных регионов Центральной России – Тверской области.

Во-первых, в статье использованы результаты социологического мониторинга, осуществленного с 2012 по 2022 год, направлен- ного на анализ динамики представлений жителей Тверской области о МСУ и выявление самоуправленческого потенциала населения муниципальных образований (МО). Метод сбора эмпирических данных – анкетирование. Ежегодно в инструментарий включались вопросы, позволяющие измерять уровень доверия населения к органам МСУ. Объектом исследования являлись жители МО различного типа Тверского региона в возрасте от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка формировалась по квотам (пол, возраст, тип поселения). Объем выборочной совокупности в разные годы варьировался: 2012 г. – 624 чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 чел.; 2015 г. – 739 чел.; 2016 г. – 1043 чел.; 2017 г. – 1099 чел.; 2018 г. – 1083 чел.; 2019 г. – 682 чел.; 2020 г. – 942 чел.; 2021 г. – 947 чел.; 2022 г. – 725 чел. (статистическая погрешность – 4%). Обработка результатов осуществлялась с помощью создания электронной базы данных и использования программы Microsoft Excel, а также основных описательных статистик в пакете SPSS 16.0.

Во-вторых, в работе представлены результаты исследования, проводившегося в период с 7 октября по 1 ноября 2022 года в рамках реализации фундаментального научно-исследовательского проекта, направленного на анализ доверия населения к органам МСУ в современной России, его институциональных и ценностных оснований. В целом методика подготовки и проведения исследования, обработки его результатов была аналогична методике, применяемой при проведении мониторинга. Объем выборочной совокупности составил 1047 чел. (статистическая погрешность – 4%).

В-третьих, в статье в качестве сравнительного материала по другим регионам РФ и по России в целом использованы результаты анализа вторичных данных.

Результаты исследования

Уровень, характер и динамика доверия россиян к органам МСУ (2012–2022 гг.). Ответы на вопрос, касающийся доверия к органам МСУ в целом, демонстрируют уровень доверия граждан к МСУ как социально-политическому институту, показывают динамику (табл. 1) . Опрос, проведенный в октябре 2022 года, позволил дифференцированно измерить уровень доверия к

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Доверяете ли Вы в целом органам местного самоуправления (главе Вашего муниципалитета, местной администрации, местным депутатам)?», 2012–2017 гг., мониторинг*, 2022 г., исследование доверия**, % от числа ответивших

|

Уровень доверия к органам МСУ |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

Окт. 2022 |

|

Безусловно доверяют |

1,8 |

5,4 |

8,7 |

2,2 |

6,8 |

1,8 |

8,2 |

|

Скорее доверяют |

16,0 |

28,5 |

27,4 |

23,5 |

26,2 |

13,7 |

36,9 |

|

Скорее не доверяют |

38,1 |

36,5 |

36,2 |

44,0 |

42,3 |

46,7 |

29,8 |

|

Безусловно не доверяют |

29,5 |

17,0 |

18,4 |

17,9 |

16,2 |

24,2 |

9,5 |

|

Затруднились ответить |

14,6 |

12,6 |

9,4 |

12,4 |

8,5 |

13,7 |

15,6 |

|

* «Мониторинг» здесь и далее означает, что вопрос фигурировал в анкете социологического мониторинга 2012–2022 гг. и/или данные получены в рамках этого мониторинга. ** «Исследование доверия» здесь и далее означает, что вопрос фигурировал в анкете исследования, проведенного в октябре 2022 года и направленного на анализ доверия населения к органам МСУ, и/или данные получены в рамках этого исследования. Источник: результаты исследований авторов. |

|||||||

главе муниципалитета («безусловно доверяю» – 8,6%, «скорее доверяю» – 31,3%, «скорее не доверяю» – 25,4%, «безусловно не доверяю» – 10,5%), администрации МО (8,4; 31,0; 24,9; 9,3% соответственно) и представительному органу муниципалитета (6,9; 25,8; 26,3; 9,8% соответственно).

В ходе анализа ответов на вопрос «Каким из перечисленных органов власти и должностных лиц Вы доверяете в большей степени?» был сделан ряд наблюдений, касающихся уровня дове- рия населения к различным органам МСУ, его соотношения с уровнем доверия к органам региональной и федеральной власти, а также их динамических характеристик (рис. 1) (Майкова, Симонова, 2023). Несмотря на то, что значения показателей доверия, полученные при анализе ответов на данный вопрос, сопоставимы со значениями такого индикатора как «безусловно доверяю» (по шкале Лайкерта), прямое их сравнение является неправомерным, однако эти данные сравнимы на концептуальном уровне.

Рис. 1. Динамика уровня доверия населения Тверской области к органам МСУ*, % от числа ответивших

• Глава МО — ■ — Администрация МО — ♦ — Представительный орган МО

Результаты проведенного авторами исследования демонстрируют достаточно низкий уровень доверия граждан к органам МСУ, при этом невысокие его показатели сохраняются на протяжении практически всего периода наблюдений. Подобная тенденция прослеживается на территории всей России. Так, согласно данным всероссийских опросов, проводившихся в 2014–2019 гг. Институтом социологии ФНИСЦ РАН, уровень доверия к органам МСУ характеризуется более низкими показателями по сравнению с уровнем доверия Президенту РФ, Правительству РФ и главам субъектов РФ, которые варьируются в пределах от 33% (осень 2014 г.) до 25% (лето 2019 г.) (Петухов, 2020). В целом в научной литературе отмечается, что доля респондентов, доверяющих муниципальной власти, чрезвычайно редко составляет 1/3 и более от объема выборочной совокупности. Подобное значение рассматривается исследователями как низкое (Козырева, Смирнов, 2015; Малкина и др., 2020; Петухов, 2017; Петухов, 2020; Реутов, Реутова, 2016; Шабунова и др., 2015). С нашей точки зрения, такие показатели доверия явно недостаточны для уровня публичного управления, который, согласно российской конституционной модели, должен быть наиболее близким к населению, удовлетворять его повседневные нужды, действовать в его интересах и в деятельности которого население наделено правом принимать участие. Это подтверждается, например, результатами социологических замеров уровня доверия, проведенных в Белгородской области, свидетельствующих, что мобилизация населения на коллективные действия на муниципальном уровне тем эффективнее, чем выше доверие к субъекту мобилизации (Реутов, Реутова, 2016). Дефицит доверия к органам МСУ может говорить о кризисе легитимности этого уровня управления и стать если не фактором дестабилизации общества, то, несомненно, барьером для его эффективного развития.

Следует отметить, что доверие населения чаще всего выше к тем структурам, которые идентифицируются с властной вертикалью. В частности, наше исследование показывает, что доверие к институту МСУ в значительной степени персонифицировано. Более высокий уровень доверия жители муниципалитетов демонстрируют, как правило, по отношению к главе МО. Однако в течение последних двух лет доля граждан, доверяющих администрации МО, становится больше доли жителей муниципалитетов, доверяющих главе МО, в связи с чем можно сделать предположение о формировании тенденции к деперсонификации институционального доверия на местном уровне. Менее всего граждане склонны доверять представительному органу МО. На низкий уровень доверия к политическим институтам, связанным с конкуренцией, указывают и другие исследователи (Козырева, Смирнов, 2015; Латов, 2021; Петухов, 2017; Шабунова и др., 2015).

В целом, если рассматривать динамические характеристики доверия граждан к органам МСУ, то следует указать на определенную волнообразность этой динамики. Снижение уровня доверия к местной власти происходило в 2012, 2017, 2019 и 2021 гг., а рост зафиксирован в 2014, 2018 и 2022 гг. Несомненно, «взлеты» и «падения» уровня доверия к муниципальной власти во многом связаны с процессами, происходящими в стране и оказавшими позитивное или негативное влияние, в том числе, на локальные территории и местные сообщества. Как правило, «взлеты» и «падения» синхронизируются с процессами роста или снижения уровня доверия к Президенту РФ (Майкова, Симонова, 2023).

Результаты нашего исследования показывают, что, несмотря на низкий уровень доверия к органам МСУ в целом и на наличие «взлетов» и «падений» в его динамике, доминирующей является тенденция к его росту. При этом интерес представляет категория граждан, отмечающих в ходе опросов вариант ответа «скорее доверяю». Их доля существенно увеличилась к 2022 году и составила более трети населения.

Разрабатывая систему детерминант, обусловливающих уровень, характер и динамику доверия россиян к органам МСУ, предлагаем выделять следующие группы факторов: 1) национальные традиции и менталитет; 2) социальный контекст и его восприятие населением; 3) современное состояние института МСУ и его восприятие гражданами; 4) личностные особенности субъекта доверия; 5) система взаимодействия в рамках функционирования института МСУ и ее восприятие населением. Проанализируем влияние факторов каждой из выделенных групп на доверие граждан к органам МСУ.

Национальные традиции и менталитет

В научной литературе, посвященной анализу феномена доверия, нередко обращается внимание на его обусловленность традициями, нормами, ценностями, представлениями, установками, которые формировались из поколения в поколение в ходе исторической эволюции общества. Так, Россия, по мнению ряда исследователей, традиционно относится к обществам с низким уровнем доверия (Реутов, 2018; Фукуяма, 2004; Штомпка, 2012; Mishler, Rose, 2001), имеющим долгую государственническую традицию (Горшков и др., 2022).

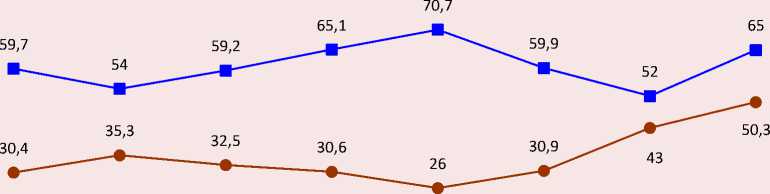

Данные, полученные в ходе опросов населения Тверской области с 2012 по 2022 год, свидетельствуют об однозначном преобладании государственнической тенденции, которая, то ослабевая, то вновь усиливаясь, доминирует на протяжении всего периода наблюдений. Так, с утверждением о том, что России нужна твердая рука, порядок в обществе, согласны 82,1% жи- телей региона (2022 г., исследование доверия). Государственническая тенденция фиксируется и при анализе ответов на вопрос о предпочитаемой респондентами модели управления в РФ: от половины до 2/3 граждан традиционно выступают за формирование единой властной вертикали, в которую в качестве одного из уровней управления интегрированы органы МСУ (рис. 2). В ходе исследования был сделан ряд наблюдений касательно доверия граждан к местной власти: во-первых, при высокой ценности для населения сильной государственной власти фиксируется низкий уровень доверия к органам МСУ; во-вторых, как правило, в периоды роста представлений о необходимости интеграции органов МСУ в единую управленческую вертикаль снижается уровень доверия и увеличиваются значения показателя недоверия к местной власти (2012 г.: доверяют МСУ 17,9% от числа респондентов, выступающих за единую вертикаль власти, не доверяют – 66,6%;

Рис. 2. Динамика представлений населения Тверской области о предпочитаемой ими модели управления в РФ*, % от числа ответивших

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 окт.22

— ■ — Единая вертикаль власти —•— Самостоятельность МСУ

2013 г.: 39,9% против 50,0; 2014 г.: 35,2% против 57,0; 2015 г.: 22,5% против 63,6; 2016 г.: 34,4% против 57,0; 2017 г.: 17,8% против 71,2)1.

Самоуправленческая тенденция, не являясь преобладающей, представлена, тем не менее, довольно значительной в количественном отношении социальной группой. Так, от трети до более чем половины россиян выступают за политические свободы и демократию (58,5% – 2022 г., исследование доверия), а также за автономность и независимость органов МСУ в решении местных проблем (от 30,4% в 2012 г. до 50,3% в 2022 г., мониторинг). При этом происходит дальнейшее усиление этой тенденции. Кроме того, в ходе исследования зафиксирована взаимозависимость доверия к органам МСУ и ориентации на политические свободы и демократию: граждане, считающие, что указанные ценности являются обязательным условием существования государства, в большей степени доверяют местной власти (47,2% против 40,0% респондентов, не ориентированных на указанные ценности, 2022 г., исследование доверия)2.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в российской ментальности существует исторически и культурно обусловленная ориентация на сильную государственную власть и, соответственно, установка на доверие к вертикали власти и недоверие чиновникам разных уровней, в качестве которых население зачастую воспринимает и представителей органов МСУ. На доверие россиян прежде всего институтам «вертикали власти» обращали внимание исследователи, опиравшиеся на данные, полученные в ходе общероссийских опросов (Латов, 2021).

Социальный контекст и его восприятие населением

Вторая группа детерминант, выделенных нами, включает всю совокупность текущих социально-экономических, социально-политических и социокультурных условий, в которых происходит функционирование феномена доверия к органам МСУ, и особенности их восприятия населением российских муниципалитетов.

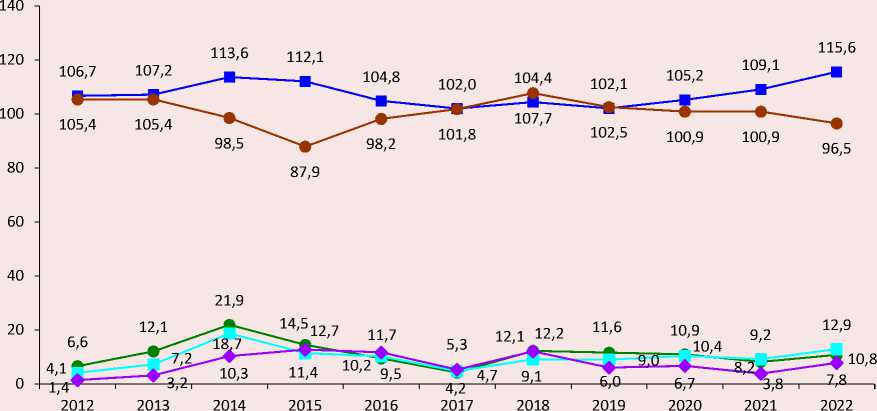

Воздействие социально-экономических факторов на уровень доверия в обществе и его обратное влияние на экономический рост широко обсуждаются в научной литературе (Глушко, 2016; Гужавина, Силина, 2018; Давыденко и др., 2018; Ильичева, Лапин, 2022; Малкина и др., 2020; Реутов, Реутова, 2016; Реутов, 2018; Фукуяма, 2004; Algan, Cahuc, 2013). Результаты проведенного нами исследования говорят о том, что в большей степени на уровень доверия жителей МО к муниципальной власти влияет не столько сама социально-экономическая ситуация, сколько ее восприятие населением. Сравнение динамики ряда социально-экономических показателей Тверского региона (индекса потребительских цен, реальной начисленной средней заработной платы на одного работника) и значений индикаторов доверия к органам МСУ за период с 2012 по 2022 год свидетельствует о весьма незначительной синхронности этих процессов. Следовательно, отмечается слабая прямая зависимость уровня доверия от экономических факторов (рис. 3) .

В то же время зависимость уровня доверия россиян к местной власти от характера восприятия ими социально-экономической, политической и культурной ситуации в муниципалитете оказалась довольно существенной. По данным исследования доверия населения Тверской области к органам МСУ (октябрь 2022 г.), около половины респондентов оценили ситуацию в своем МО как благоприятную (4,3% от общей численности выборочной совокупности) или нормальную (44,2%), а примерно треть граждан указали, что ситуация в их муниципалитете кризисная (29,5%) либо даже катастрофическая (5,7%). При этом фиксируется четко выраженная взаимосвязь между характером восприятия ситуации в МО и субъективной оценкой респондентами своего материального положения и своих возможностей удовлетворять потребности: более обеспеченные граждане чаще оценивают ситуацию в муниципалитете как благоприятную или нормальную, и наоборот.

Что касается доверия к местной власти, то респонденты, которые позитивно оценивают социально-экономическую, политическую и культурную ситуацию в своем МО, в значительно большей степени доверяют органам

МСУ, чем категории граждан, имеющих о ней негативное представление (табл. 2). Это наблюдение подтверждается результатами корреляционного анализа с использованием индекса корреляции Спирмена, который показал наличие умеренной зависимости между доверием к местной власти и позитивной оценкой текущей социально-экономической, политической и культурной ситуации в муниципалитете (r = 0,341).

Рис. 3. Соотношение динамики индекса потребительских цен и реальной начисленной средней заработной платы на одного работника (Тверская область), % к предыдущему периоду, и доверия населения Тверской области к органам МСУ, % от числа ответивших

— ■ — Индекс потребительских цен

—•— Средняя заработная плата

—•— Уровень доверия к главе МО

■ Уровень доверия к администрации МО

— ♦ — Уровень доверия к представительному органу МО

Источники: Социально-экономическое положение Тверской области. База данных // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области. Available at: ; результаты исследований авторов.

Таблица 2. Зависимость уровня доверия населения Тверской области к органам МСУ от характера оценки социально-экономической, политической и культурной ситуации в муниципалитете в настоящее время, 2022 г., исследование доверия, % от числа ответивших

|

Уровень доверия к органам МСУ |

Оценка населением социально-экономической, политической и культурной ситуации в муниципалитете в настоящее время |

||||

|

Благоприятная |

Нормальная |

Кризисная |

Катастрофическая |

Затруднились ответить |

|

|

Безусловно доверяют |

42,2 |

10,7 |

3,3 |

1,7 |

3,0 |

|

Скорее доверяют |

37,8 |

54,4 |

24,3 |

3,4 |

23,7 |

|

Скорее не доверяют |

8,9 |

20,3 |

44,3 |

40,7 |

32,0 |

|

Безусловно не доверяют |

4,4 |

2,4 |

14,4 |

44,1 |

8,9 |

|

Затруднились ответить |

6,7 |

12,2 |

13,8 |

10,2 |

32,5 |

Источник: результаты исследований авторов.

Исследование продемонстрировало взаимосвязь между характером оценок респондентами различных условий жизни в своем населенном пункте и уровнем их доверия к органам МСУ (мониторинг, 2020–2021 гг.). При этом статистически устойчивой является связь между позитивными оценками различных условий жизни (например, обеспеченности муниципалитетов бытовой инфраструктурой, услугами связи, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и др.) и более высоким уровнем доверия к главе, администрации и представительному органу МО, и наоборот. Подобная картина наблюдается в отношении оценок направленности изменений уровня и качества жизни в муниципалитете со стороны граждан (табл. 3) . Результаты корреляционного анализа с использованием индекса корреляции Спирмена также показывают наличие связи между доверием главе, администрации и представительному органу МО и позитивной оценкой респондентами направленности изменений уровня и качества жизни в их населенном пункте за последние три года, однако эта зависимость имеет слабый характер (r < 0,3). В свою очередь характер представлений респондентов, касающихся динамики условий жизни в МО, обусловлен субъективной оценкой материально-имущественного статуса: обеспеченные граждане чаще говорят о позитивных изменениях, а люди с низкими доходами демонстрируют пессимизм, указывая на ухудшение условий жизнедеятельности в муниципалитете.

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод, который подтверждается в работах других авторов: рост или снижение различных социально-экономиче- ских показателей не оказывает значительного влияния на динамику доверия к органам власти и МСУ (Ильичева, Лапин, 2022; Петухов, 2017), т. к. уровень доверия обусловливается целым комплексом факторов, среди которых важнейшее значение имеют ценностные ориентации россиян, сформировавшиеся к настоящему времени (Глушко, 2016; Ильичева, Лапин, 2022; Козырева, Смирнов, 2015; Фукуяма, 2004). В частности, обращаясь к результатам нашего исследования (октябрь 2022 г., исследование доверия), отметим что такая ценность, как «свобода личности, права человека» (либерально-демократическая, индивидуалистская), занимает одну из ключевых позиций в системе ценностных ориентаций практически всех категорий российских граждан. Так, доли носителей этой ценности варьируются примерно от 40 до 75% от численности той или иной категории респондентов. В целом можно говорить об определенной эклектичности сознания российских граждан, ценностная структура которого представляет собой конфигурацию элементов различных ценностных систем. Что касается доверия к органам МСУ, то респонденты, в той или иной степени им доверяющие, являются носителями преимущественно социалистических ценностей, в то время как среди граждан, демонстрирующих тот или иной уровень недоверия местной власти, получили довольно широкое распространение либерально-демократические ценности (связано это, вероятно, с несоответствием реального состояния дел в современной российской системе МСУ идеально-типическим характеристикам, присущим данному социально-политическому институту).

Таблица 3. Зависимость уровня доверия жителей Тверской области к органам МСУ от характера оценки направленности изменений уровня и качества жизни в населенном пункте за последние три года, 2020–2021 гг., мониторинг, % от числа ответивших

|

Объект доверия |

Оценка респондентами направленности изменений уровня и качества жизни в населенном пункте за последние три года |

|||||||||

|

Однозначно улучшилась |

Скорее улучшилась |

Все осталось по-прежнему, изменений нет |

Скорее ухудшилась |

Однозначно ухудшилась |

||||||

|

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

2020 |

2021 |

|

|

Глава МО |

25,0 |

15,4 |

13,9 |

11,5 |

8,9 |

7,9 |

8,3 |

2,8 |

4,2 |

3,1 |

|

Администрация МО |

21,9 |

11,5 |

14,9 |

11,2 |

7,6 |

9,4 |

7,1 |

6,8 |

4,2 |

3,1 |

|

Представительный орган МО |

15,6 |

1,9 |

9,4 |

6,1 |

6,9 |

4,5 |

3,0 |

2,3 |

0 |

0 |

|

Источник: результаты исследований авторов. |

||||||||||

Современное состояние института МСУ и его восприятие гражданами

Третья группа детерминант доверия населения к органам МСУ включает в себя систему показателей, характеризующих структуру и функционал данного социально-политического института на современном этапе развития российского общества, особенности его формирования и результативность его деятельности, а также специфику его восприятия жителями МО.

Отметим, что в 90-е гг. XX века МСУ задумывалось в качестве института низовой демократии, предполагалась его самостоятельность (в пределах своих полномочий), независимость от органов государственной власти, а также широкое вовлечение населения в процессы развития российских территорий. Однако на протяжении практически всего времени своего существования МСУ подвергается реформированию, в результате которого усиливается тенденция его «огосударствления», встраивания в управленческую вертикаль.

В Тверской области протекают процессы, аналогичные общероссийским. Так, на 01.11.2022 регион включал в себя 136 МО3, из них 9 городских округов, в т. ч. 2 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО), 22 муниципальных округа, 9 муниципальных районов, 17 городских и 79 сельских поселений. В период с 2012 по 2022 год общее число муниципалитетов в регионе сократилось, возросло количество округов (городских и муниципальных) и существенно уменьшилось число муниципальных районов (на 75% по сравнению с 2012 годом), городских (на 60,5%) и сельских (на 75,2%) поселений. При этом в течение последних лет все больше снижается количество МО, применяющих процедуры прямых выборов для замещения позиции главы МСУ, и, напротив, растет число муниципалитетов, использующих конкурсную модель избрания глав МО. Прямые выборы сохраняются только при формировании депутатского корпуса представительного органа МО.

Однако проведенные нами опросы населения Тверской области свидетельствуют о несо- ответствии распространяющихся в регионе реальных муниципальных практик представлениям и ожиданиям граждан в отношении МСУ. Так, большинство жителей муниципалитетов Тверского региона выступает за применение процедур прямых выборов в процессе замещения должности главы МО (с 30,5% в 2012 г. до 59,4% в 2022 г., мониторинг) и за сохранение поселенческого уровня в системе территориальной организации МСУ (вариант «на поселенческом уровне – МСУ, на уровне района – государственное управление»: с 43,5% в 2017 г. до 46,7% в 2022 г., мониторинг; вариант «МСУ на двух уровнях»: с 33,6% в 2017 г. до 36,9% в 2022 г., мониторинг), что дает больше возможностей для активного участия граждан в МСУ. Соответствие/несоот-ветствие реальных муниципальных практик и ожиданий населения в отношении МСУ оказывает влияние на уровень доверия граждан к органам МСУ, и это влияние является довольно устойчивым. В частности, в 2012 году, когда в регионе была распространена практика избрания глав МО на прямых выборах, уровень доверия к главе муниципалитета у тех категорий населения, которые считали наиболее эффективной моделью его избрание всеми жителями муниципалитета, был выше по сравнению с другими группами граждан4. В 2022 году в муниципалитетах региона прямые выборы глав МО не применяются, доминирует конкурсная модель, соответственно, замеры уровня доверия населения к главе МСУ демонстрируют наличие более высоких его показателей у тех категорий граждан, которые выступают за реализацию конкурсной модели избрания глав МО5.

В качестве факторов, оказывающих влияние на уровень, характер и содержание доверия/ недоверия россиян к институту МСУ, могут выступать их представления о квалификационном составе муниципальных органов, моделях поведения должностных лиц органов МСУ, а также оценка жителями муниципалитетов результативности деятельности местной власти. Так, для тех категорий населения, которые негативно оценивают уровень квалификации муниципальных служащих, в большей степени, чем для других групп граждан, характерно недоверие к местной власти (в 2017 г. 36,6% против 26,6, мониторинг)6. Жители муниципалитетов Тверского региона, указавшие на коррумпированность и семейственность муниципальных служащих в качестве одной из наиболее существенных проблем, затрудняющих работу органов МСУ, демонстрируют более высокий уровень недоверия к местной власти по сравнению с респондентами, для которых эта проблема оказалась не столь значимой (в 2017 г. 51,0% против 22,1, мониторинг)7. Значение этого фактора подтверждается общероссийскими исследованиями, согласно которым большинство россиян оценивает власть на местах как наиболее коррумпированную, что влияет на уровень институционального доверия к ней (Малкина и др., 2020; Петухов, 2020). Так, по данным общероссийского опроса, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в октябре 2018 года, в группе респондентов, оценивающих власть на местах в качестве коррум- пированной, 58% – не доверяют органам МСУ, доверяют им лишь 21% респондентов (Петухов, 2020). Уровень доверия к органам МСУ значительно выше у тех категорий граждан, которые позитивно оценивают работу местной власти, проводившуюся ее представителями в течение последнего года, что фиксируется как по результатам многолетнего мониторинга (2012– 2014, 2016–2017, 2019, 2022 гг., мониторинг), так и по данным исследования, осуществленного осенью 2022 года, направленного на анализ доверия населения к органам МСУ (табл. 4). Это наблюдение подтверждается результатами корреляционного анализа с использованием индекса корреляции Спирмена, показавшего наличие умеренной зависимости между доверием к местной власти и позитивной оценкой работы и результативности деятельности органов МСУ в течение последнего года (r = 0,395).

В научной литературе отмечается, что существенную роль в формировании доверия/недо-верия населения к местной власти играют уровень транспарентности муниципальных органов и возможность оказывать влияние на принимаемые ими решения (Ильичева, Лапин, 2022; Петухов, 2017; Петухов, 2020; Buell at al., 2020), что подтверждается результатами наших исследований. Так, например, у респондентов, информированных о личности главы МО, показатели доверия к нему в 2 раза выше, чем у неинформированных граждан (15,4 и 5,7 соответственно, 2019 г., мониторинг). Более высокий уровень доверия к местной власти характе-

Таблица 4. Зависимость уровня доверия жителей Тверской области к органам МСУ от характера оценки их работы и результативности деятельности в течение последнего года, 2022 г., исследование доверия, % от числа ответивших

|

Уровень доверия |

Оценка работы и результативности деятельности органов МСУ в течение последнего года |

|||

|

Полностью положительно |

Скорее положительно |

Скорее отрицательно |

Полностью отрицательно |

|

|

Безусловно доверяю |

57,1 |

8,6 |

3,7 |

0 |

|

Скорее доверяю |

33,9 |

65,0 |

9,0 |

5,2 |

|

Скорее не доверяю |

5,4 |

14,7 |

60,8 |

32,8 |

|

Безусловно не доверяю |

0 |

1,7 |

15,5 |

55,2 |

|

Источник: результаты исследований авторов. |

||||

6 Указаны суммарные доли ответов, с одной стороны, «безусловно доверяю» и «скорее доверяю», с другой стороны, «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю».

7 Указаны суммарные доли ответов, с одной стороны, «безусловно доверяю» и «скорее доверяю», с другой стороны, «безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю».

рен для тех жителей муниципалитетов региона, которые оценивают степень влияния рядового гражданина на деятельность органов МСУ как высокую или среднюю8.

Личностные особенности субъекта доверия

Еще одна группа детерминант доверия населения к органам МСУ связана с особенностями социально-статусных характеристик субъекта доверия и обусловленной ими спецификой установок, взглядов, представлений, системы ценностей, поведенческих реакций и др. Так, проведенное нами исследование позволило выявить зависимость доверия к местной власти от ряда социально-демографических характеристик респондентов (приведены данные 2019 г., мониторинг). Уровень доверия выше у людей старшего возраста по сравнению с молодыми: главе МО доверяют 11,5% респондентов в возрасте 55 лет и старше, 12,1% – в возрасте 30–54 лет и 10,9% – в возрасте 18–29 лет; представительному органу МО – 6,6% граждан старшей возрастной категории, 6,8% людей среднего возраста и 3,8% молодых людей. Граждане, имеющие высокий уровень образования, ориентированы больше доверять администрации и представительному органу МО, а респонденты с неполным средним образованием демонстрируют более высокий уровень доверия главе МО9. Род деятельности респондентов также является фактором, дифференцирующим отношение граждан к институту МСУ. Наиболее высокий уровень доверия к муниципальным органам характерен для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов (главе МО – 33,3%, администрации МО – 22,2%, представительному органу МО – 22,2%), работников бюджетной сферы (главе МО – 15,3%, администрации МО – 12,3%, представительному органу МО – 9,8%), представителей биз- неса (администрации МО – 12,5%, представительному органу МО – 9,4%). Однако главе МО в отличие от его администрации и представительного органа предприниматели доверяют в меньшей степени (6,2%). Что касается материального положения респондентов (оно определялось по их самооценке), то более высокий уровень доверия к представительному органу и главе МО характерен для состоятельных граждан (главе МО – 23,1%, представительному органу МО – 7,7%), а к администрации МО – людей со средним и низким уровнем дохода (10,1 и 7,3% соответственно). На значимость фактора материального благополучия граждан указывают и другие исследователи (Реутов, Реутова, 2016).

Система взаимодействия в рамках функционирования института МСУ и ее восприятие населением

Пятая группа детерминант доверия населения к органам МСУ связана с уровнем, характером и содержанием взаимодействия граждан с различными структурами, относящимися к данному социально-политическому институту, и особенностями восприятия населением этого взаимодействия. Так, результаты проведенного нами исследования показывают, что доверие к муниципальным структурам со стороны граждан, имевших реальный опыт взаимодействия с ними, выражено в большей степени, чем у респондентов, не обладающих подобным опытом (2019 г., мониторинг). Однако это касается лишь опыта взаимодействия, имевшего для гражданина некий позитивный результат. Если же жители муниципалитетов, как отмечается в научной литературе, имели личный коррупционный опыт в ходе взаимодействия с представителями местной власти, то в этом случае уровень их доверия к органам МСУ снижается (Малкина и др., 2020; Петухов, 2020).

Существенное влияние на уровень доверия россиян к институту МСУ оказывают наличие у них активистских установок и вовлеченность в различные самоуправленческие практики, в рамках которых им приходится так или иначе взаимодействовать с представителями муниципальных органов (Майкова, Симонова, 2023). В частности, респонденты, согласные с тем, что активная жизненная позиция жителей способствует улучшению ситуации в муниципалитете (2019 г., мониторинг; 2022 г., исследование до- верия), и ориентированные на участие в делах местного сообщества и решение общих проблем (2022 г., мониторинг; 2022 г., исследование доверия), демонстрируют в большинстве случаев более высокий уровень доверия к органам МСУ по сравнению с другими категориями граждан.

Для россиян, выражающих готовность к реализации пассивного избирательного права, характерен более высокий уровень доверия к представительному органу МСУ, однако главе МО они доверяют в меньшей степени, чем респонденты, не стремящиеся к самореализации в качестве муниципального депутата (2022 г., мониторинг). Что же касается реального участия населения в различных муниципальных практиках, то показатели доверия/недоверия под влиянием этого фактора оказываются довольно неустойчивыми. Так, например, согласно данным исследования 2019 года (мониторинг), граждане, занимающиеся общественной деятельностью, имеющие членство в общественных организациях, НКО, больше доверяют главе и администрации МО, уровень их доверия к этим институтам муниципального управления практически в 2 раза выше, чем у других групп респондентов. Однако в исследовании 2022 года (исследование доверия) мы фиксируем подобный показатель (более высокий) только у категории граждан, «безусловно доверяющих» институту МСУ (14,6% против 7,8% респондентов, не состоящих в общественных организациях). Незначительны, в частности, также различия в уровне доверия к органам МСУ у категорий граждан, принимавших и не принимавших участие в течение последнего года в жизни своего населенного пункта, в решении общих для его жителей проблем (2022 г., исследование доверия).

Более существенное воздействие на уровень доверия имеет характер оценки собственного опыта взаимодействия с сотрудниками органов МСУ (табл. 5) . Это наблюдение подтверждается результатами корреляционного анализа с использованием индекса корреляции Спирмена, показавшего наличие умеренной зависимости между доверием к местной власти и позитивной оценкой собственного опыта взаимодействия с сотрудниками органов МСУ (r = 0,305).

Данные проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что вовлеченность в различные практики МСУ становится существенным фактором, оказывающим влияние на уровень доверия к муниципальным органам при наличии воздействия сопутствующих факторов (ценности участников, значимость взаимодействия, его результативность и др.).

Заключение

Итак, результаты исследования, проведенного авторами статьи, демонстрируют достаточно низкий уровень доверия граждан к органам МСУ по сравнению с уровнем доверия к ряду других властных институтов (в частности Президенту РФ). Доля респондентов, выражающих доверие муниципальной власти, как правило, составляет около трети (и менее) населения Тверского региона, что подтверждает выводы, сделанные другими исследователями в ходе общероссийских опросов, а также исследований, проведенных в отдельных субъектах РФ. В отличие от большинства предшественников мы ориентированы на анализ доверия к органам МСУ как единому целому и к отдельным составляющим этого социально-политического института (главе, администрации и представительному органу МО). Подобный подход позволил выявить доминирование на протяжении

Таблица 5. Зависимость уровня доверия жителей Тверской области к органам МСУ от характера оценки собственного опыта взаимодействия с их сотрудниками, 2022 г., исследование доверия, % от числа ответивших

|

Уровень доверия |

Оценка собственного опыта взаимодействия граждан с сотрудниками органов МСУ |

|||

|

Полностью положительно |

Скорее положительно |

Скорее отрицательно |

Полностью отрицательно |

|

|

Безусловно доверяю |

37,7 |

8,5 |

3,9 |

0 |

|

Скорее доверяю |

49,2 |

54,0 |

9,1 |

3,2 |

|

Скорее не доверяю |

3,3 |

19,3 |

61,0 |

38,7 |

|

Безусловно не доверяю |

1,6 |

3,4 |

16,9 |

51,6 |

|

Источник: результаты исследований авторов. |

||||

практически всего периода наблюдений (2012– 2020 гг.) персонифицированного характера доверия к органам МСУ и появление тенденции к его деперсонификации начиная с 2021 года (уровень доверия к администрации МО становится выше уровня доверия к главе МО), свидетельствующей, по мнению авторов, о формировании доверия институционального типа. В ходе исследования в Тверской области зафиксированы волнообразность динамики доверия к МСУ в период с 2012 по 2022 год и преобладание возрастающего тренда в целом.

Особое внимание уделено факторам, оказывающим влияние на уровень, характер, содержание и динамику доверия россиян к органам МСУ. На основе теоретического анализа и эмпирических исследований нами предложена теоретико-методологическая рамка, позволяющая построить систему детерминант доверия населения к органам МСУ: 1) национальные традиции и менталитет; 2) социальный контекст и его восприятие населением; 3) современное состояние института МСУ и его восприятие гражданами; 4) личностные особенности субъекта доверия; 5) система взаимодействия в рамках функционирования института МСУ и ее восприятие населением. Такой подход дополняет и развивает научные выводы предшественников, так как подобная группировка факторов доверия к МСУ не предпринималась исследователями, занимающимися данной проблематикой. Анализ влияния указанных групп факторов на уровень доверия граждан к органам МСУ показал, что выявленная ранее другими исследователями связь динамики доверия к МСУ с этапами экономического цикла не подтверждается на материалах нашего исследования. Проведенное нами исследование демонстрирует наличие слабой прямой зависимости уровня доверия от большинства экономических факторов. Детерминирует доверие граждан к органам МСУ не сама экономическая ситуация, а ее восприятие населением. Однако подтверждается значимость материального благополучия граждан как фактора, влияющего на уровень доверия к местной власти.

В ходе исследования выявлено, что к числу факторов, в наибольшей степени влияющих на рост уровня доверия к местной власти, относятся позитивная оценка работы и результативности деятельности органов МСУ, позитивная оценка гражданами собственного опыта взаимодействия с сотрудниками органов МСУ, высокая или средняя оценка степени влияния рядового гражданина на деятельность органов МСУ. Это позволяет объяснять современное состояние доверия к муниципальной власти с применением положений институциональных теорий.

Был назван ряд проблем, касающихся доверия к органам МСУ. Так, достаточно устойчивым является негативное влияние на доверие к этому институту представления о коррумпированности муниципальных органов, а также несоответствия реальных муниципальных практик, направленных на минимизацию участия граждан в принятии управленческих решений (использование конкурсной модели при замещении должности главы МО), и ожиданий населения в отношении МСУ (ориентация на применение механизма прямых выборов). В этом плане результаты наших исследований подтверждают и дополняют данные общероссийских опросов. В качестве путей решения указанных проблем можно предложить совершенствование системы антикоррупционных мер в отношении органов МСУ; проведение разъяснительной работы среди населения, касающейся обоснования необходимости проведения реформ в системе МСУ (внедрения конкурсной модели избрания глав МСУ и др.); совершенствование системы коммуникаций органов муниципальной власти с населением, в том числе с применением новых информационно-коммуникационных технологий.

Предлагаемая в статье теоретико-методологическая конструкция может служить основой для дальнейших теоретических и эмпирических исследований, наполняться новыми данными о детерминантах доверия к органам МСУ. Исследование имеет также и практическое значение, связанное с разработкой методических рекомендаций и выработкой мер государственной и муниципальной политики, направленной на совершенствование способов повышения доверия населения к органам власти и МСУ.

Список литературы Детерминация доверия населения российских муниципалитетов к органам местного самоуправления

- Бухвальд Е.М., Ворошилов Н.В. (2018). Актуальные вопросы развития муниципальных образований и реформирования института местного самоуправления // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 1. С. 132–147. DOI: 10.15838/esc/2018.1.55.9

- Ворошилов Н.В. (2022). Проблемы и перспективы развития института местного самоуправления в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 5. С. 170–188. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.9

- Гидденс Э. (2011). Последствия современности / пер. с англ. Г.К. Ольховикова; Д.А. Кибальчича; вступ. статья Т.А. Дмитриева. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис». 352 с.

- Глушко И.В. (2016). Факторы трансформации доверия и недоверия как социальных практик в российском обществе // Гуманитарий Юга России. Т. 20. № 4. С. 95–104.

- Горшков М.К., Комиссаров С.Н., Карпухин О.И. (2022). На переломе веков: социодинамика российской культуры: монография. М.: ФНИСЦ РАН. 703 с. DOI: 10.19181/monorg.978-5-89697-390-4.2022

- Гужавина Т.А., Силина Т.А. (2018). «Недоверяющие»: социологический портрет группы (по результатам исследований в Вологодской области) // Вопросы территориального развития. № 1 (41). DOI: 10.15838/tdi/2018.1.41.4

- Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф., Андрианова Е.В., Лазутина Д.В. (2018). Метафора доверия: «зонтичный эффект» в мировой науке // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 11. № 6. С. 127–142. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.8

- Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества (2013) / отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 564 с.

- Ильичева Л.Е., Лапин А.В. (2022). Ценностные и социальные детерминанты устойчивого развития российских регионов в эпоху глобальной цивилизационной деформации: монография. М.: Проспект. 344 с.

- Козырева П.М., Смирнов А.И. (2015). Политическое доверие в России: некоторые особенности и проблема оптимальности // Вестник Института социологии. № 1 (12). С. 79–99.

- Латов Ю.В. (2021). Институциональное доверие как социальный капитал в современной России (по результатам мониторинга) // Полис. Политические исследования. № 5. С. 161–175. DOI: 10.17976/jpps/2021.05.11

- Лыска А.Г. (2013). Концепция строительства местного сообщества: предпосылки формирования и основные положения // Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С. 193–205.

- Малкина М.Ю., Овчинников В.Н., Холодилин К.А. (2020). Институциональные факторы политического доверия в современной России // Journal of Institutional Studies. № 12 (4). С 77–93. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.4.077-093

- Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. (2023). Взаимосвязь доверия к местному самоуправлению и участия в самоуправленческих практиках (на примере Тверской области) // Социологические исследования. 2023. № 2. С. 28–40 (готовится к печати).

- Петухов Р.В. (2017). Доверие российского общества к органам местного самоуправления // Полис. Политические исследования. № 6. С. 61–75. DOI: 10.17976/jpps/2017.06.05

- Петухов Р.В. (2020). Если ли связь между разрушениями доверия общества к местным властям и изменениями конституционного регулирования местного самоуправления? // Местное право. № 3. С. 27–34.

- Реутов Е.В. (2018). Факторы формирования социального доверия и недоверия в российском обществе // Среднерусский вестник общественных наук. Т. 13. № 1. С. 12–20. DOI: 10.22394/2071-2367-2018-13-1-12-20

- Реутов Е.В., Реутова М.Н. (2016). Доверие к муниципальной власти и интеграция социального пространства местного сообщества // Среднерусский вестник общественных наук. Т. 11. № 5. С. 12–21. DOI: 10.12737/22689

- Ромашкина Г.Ф., Давыденко В.А., Ушакова Ю.В. (2018). Обобщенное доверие: концептуализация и измерение // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. Т. 11. Вып. 4. С. 464–486. DOI: https://doi.org/10.21638/spbu12.2018.406

- Селигмен А. (2002). Проблема доверия / пер. с англ. И.И. Мюрберг, Л.В. Соболевой. М.: Идея-Пресс. 256 с.

- Фукуяма Ф. (2004). Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / пер. с англ. М.: Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак». 730 с.

- Шабунова А.А., Гужавина Т.А., Кожина Т.П. (2015). Доверие и общественное развитие в России // Проблемы развития территории. Вып. 2 (76). С. 7–19.

- Штомпка П. (2012) Доверие – основа общества / П. Штомпка: пер. с пол. Н.В. Морозовой. М.: Логос. 440 с.

- Abramson S.F., Carter D.B., Ying L. (2022). Historical border changes, state building, and contemporary trust in Europe. American Political Science Review, 116(3), 875–895. DOI: 10.1017/S0003055421001428

- Algan Y., Cahuc P. (2013). Trust, Growth and Well-Being: New Evidence and Policy Implications. Discussion Paper No. 7464. Bonn: IZA. Available at: https://www.yann-algan.com/wp-content/uploads/2016/10/Algan-et-Cahuc-2013-2.pdf

- Buell R.W., Porter E., Norton M.I. (2020). Surfacing the Submerged State: Operational Transparency Increases Trust in and Engagement with Government. Working Paper No. 14-034. Boston: Harvard Business School. Available at: 14-034_16ccb2b4-1a24-47b5-8bcf-dca2720bb96f.pdf

- Dyde A., Warden R., Jacques D. (2019). Building Community Capacity and Resilience. Evaluation Findings from a Two-Year Practice and Research Collaboration in Gloucestershire: Report. Gloucester: Barnwood Trust. Available at: https://www.barnwoodtrust.org/wp-content/uploads/2019/12/BCCR-Report.pdf

- Lloyd J., Reynolds E. (2020). Asset-Based Community Development for Local Authorities: How to Rebuild Relationships with Communities through Asset-Based Approaches: Report. London: Nesta. Available at: https://www.nesta.org.uk/feature/new-operating-models-handbook/

- Mishler W., Rose R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-

- Communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30–62. DOI: 10.1177/0010414001034001002

- Möllering G. (2001). The nature of trust: From Georg Simmel to a theory of expectation, interpretation and suspension. Sociology, 35(2), 403–420.

- Phifer B.M. (1990). Community development in America: A brief history. Sociological Practice, 8(1), 17–31.