Детерминанты и социальные последствия трансформации смертности в Татарской АССР в конце 1950-х - 1960-е гг.: взгляд через 50 лет

Автор: Сакаев Василь Тимерьянович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию региональных особенностей трансформации смертности населения в Татарской АССР в конце 1950-х - 1960-е гг. Работа написана на основе данных Национального архива Республики Татарстан и результатов опубликованных исследований. Удалось определить специфику состояния смертности, ее динамику, факторы развития, установить социальные последствия трансформации смертности. Полученные результаты были сопоставлены с данными по Российской Федерации в целом, что позволило подчеркнуть региональные особенности.

Татарстан, трансформация смертности, социальные последствия

Короткий адрес: https://sciup.org/170168681

IDR: 170168681

Текст научной статьи Детерминанты и социальные последствия трансформации смертности в Татарской АССР в конце 1950-х - 1960-е гг.: взгляд через 50 лет

Т атарская АССР являлась ключевым регионом экономической модернизации, проводившейся в 1950–1960-х гг. Модернизация, в свою очередь, сопровождалась изменением демографических характеристик общества. В частности, в эти годы смертность претерпела серьезную трансформацию, что позволяет исследователям говорить о переходе к новому типу смертности в советском обществе. Хотя трансформация смертности с той или иной скоростью протекала во всех без исключения регионах, в Татарской АССР она имела ряд особенностей.

Исследование характера и особенностей трансформации смертности в Татарстане в данный период представляет научный интерес, учитывая отсутствие региональных исследований. Для изучения региональной специфики смертности были привлечены архивные материалы.

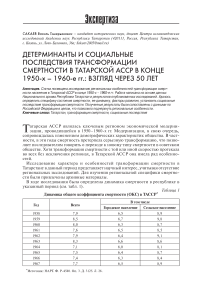

В ходе исследования была определена динамика смертности в республике в указанный период (см. табл. 1).

Таблица 1 Динамика общего коэффициента смертности (ОКС) в ТАССР*

|

Год |

Всего |

В том числе |

|

|

Городское население |

Сельское население |

||

|

1958 |

7,9 |

6,5 |

8,9 |

|

1959 |

8,5 |

6,7 |

9,8 |

|

1960 |

8,0 |

6,3 |

8,7 |

|

1961 |

7,6 |

6,5 |

8,5 |

|

1962 |

7,9 |

6,4 |

9,1 |

|

1963 |

8,3 |

6,6 |

8,6 |

|

1964 |

7,1 |

6,0 |

8,1 |

|

1965 |

7,5 |

6,4 |

8,7 |

|

1966 |

7,4 |

6,3 |

8,4 |

|

1967 |

7,7 |

6,5 |

8,9 |

* Источник: НАРТ. Ф. Р-4580. Оп. 3. Д. 3125. Л. 26.

Анализ показывает, что ОКС колебался в диапазоне от 7,0 до 9,0 в целом по республике, при этом фиксируются два пика – в 1959 и 1963 гг. Пик 1959 г. был характерен для РСФСР в целом, но в ТАССР он был более выражен (в РСФСР – 7,4 в 1958 г. и 7,8 в 1959 г.) [Араловец 2009: 216]. Второй пик был связан с ростом смертности в связи с эпидемией гриппа в начале 1960-х гг. [Население России… 2005: 64]. Смертность в сельской местности была выше вследствие более низкого уровня развития здравоохранения на селе, ограниченного доступа к ней сельчан1, особенностей возрастной структуры населения (отток сельской молодежи и высокий удельный вес пожилых)2. Эта тенденция была характерна и для РСФСР в целом [Население России 2005: 30].

Смертность в ряде городов и поселков была выше средних показателей. Это касалось городских поселений, появившихся еще в дореволюционный период и обладавших более пожилым населением. Так, в 1967 г. ОКС составлял в г. Куйбышеве 9,0, в г. Мамадыше – 9,3, г. Тетюши – 10,1. Низкие показатели отмечались в новых городских поселениях с «молодым» населением: г. Нижнекамск – 2,2, р.п. Актюбинский – 2,5, р.п. Зеленая Роща – 3,6, р.п. Новый Зай – 2,7 и т.д. В районах смертность варьировалась в 1967 г. в диапазоне от 6,6 в Муслюмовском районе до 11,2 – в Лениногорском3.

В то же время мы не можем говорить о существенном снижении смертности в 1950–1960-х гг. в ТАССР, как, например, это имело место в целом по РСФСР или, например, в соседней Куйбышевской обл. [Ельчанинова 2006: 63]. Этот вывод подтверждают данные о числе умерших в республике в изучаемый период (см. табл. 2).

Таблица 2 Динамика смертности в ТАССР*

|

Год |

Всего умерли, чел. |

В % к 1958 г. |

В том числе |

|

|

В городской местности, чел. |

В сельской местности, чел. |

|||

|

1958 |

22 439 |

100,0 |

7 501 |

14 938 |

|

1959 |

24 193 |

107,8 |

8 137 |

16 056 |

|

1960 |

22 504 |

100,3 |

7 921 |

14 583 |

|

1961 |

22 655 |

101,0 |

8 464 |

14 191 |

|

1962 |

23 747 |

105,8 |

8 500 |

15 247 |

|

1963 |

23 226 |

103,5 |

9 008 |

14 218 |

|

1964 |

21 686 |

96,6 |

8 397 |

13 289 |

|

1965 |

23 302 |

103,8 |

9 215 |

14 087 |

|

1966 |

22 958 |

102,3 |

9 470 |

13 488 |

|

1967 |

24 186 |

107,8 |

10 041 |

14 145 |

* Источник: НАРТ. Ф. Р-4580. Оп. 3. Д. 3125. Л. 4.

Число ежегодно умерших в указанные годы изменилось незначительно. При этом если смертность сельского населения в абсолютном выражении практически не изменилась, то число умерших в городах росло из года в год, составив в 1967 г. 134% к уровню 1958 г. При одновременном росте численности городского населения эта динамика уже не находила своего отражения в относитель- ных показателях смертности (ОКС). Чем был вызван рост смертности горожан, можно понять, изучая структуру смертности.

Так, значительные изменения произошли в возрастной структуре смертности: при серьезном сокращении детской смертности вырос удельный вес умерших среди трудоспособного населения, особенно в возрасте 41–50 лет в городской местности, и в возрастной группе 31–50 лет – в сельской. Выросла и доля умерших в возрасте старше 60 лет (см. табл. 3).

Таблица 3

Возрастной состав умерших в ТАССР в 1965–1967 гг.*, %

|

Городское население |

Сельское население |

|||||

|

1965 |

1966 |

1967 |

1965 |

1966 |

1967 |

|

|

Всего умерших, в т.ч.: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

0–6 лет |

9,0 |

8,2 |

7,9 |

9,3 |

9,7 |

7,7 |

|

из них дети до 1 года |

6,8 |

6,3 |

6,0 |

6,1 |

6,5 |

5,1 |

|

7–15 лет |

1,8 |

2,0 |

1,7 |

1,9 |

2,0 |

2,1 |

|

16–20 лет |

1,2 |

1,5 |

1,6 |

0,9 |

1,1 |

1,3 |

|

21–30 лет |

4,7 |

4,0 |

4,4 |

3,5 |

3,6 |

3,1 |

|

31–40 лет |

8,5 |

8,3 |

8,6 |

5,5 |

6,2 |

6,7 |

|

41–50 лет |

6,9 |

7,4 |

7,8 |

4,6 |

4,6 |

5,1 |

|

51–60 лет |

13,7 |

13,9 |

13,4 |

10,5 |

10,5 |

9,5 |

|

Старше 60 лет |

54,2 |

54,7 |

54,6 |

63,8 |

62,3 |

64,5 |

Источник: НАРТ. Ф. Р-4580. Оп. 3. Д. 3125. Л. 25.

Практически во всех возрастах смертность мужчин превышала смертность женщин, причем в большей степени в трудоспособных возрастах, т.е. среди поколения прошедших войну [Население России… 2005: 31].

Аналогичная ситуация со смертностью от пневмонии наблюдалась и в целом по РСФСР, что было связано с лучшим диагностированием и лечением таких заболеваний в городах [Население России… 2005: 66]. Смертность от инфекций и паразитарных болезней (включая туберкулез, дизентерию, гепатит) составляла всего 3,0%1. Одной из причин этого, кроме общего улучшения санитарной обстановки и условий жизни, стала массовая вакцинация. Так, в 1967 г. было сделано 437,0 тыс. прививок против брюшного тифа и 161,0 тыс. – против туберкулеза2.

То есть, основные причины роста смертности предшествующих лет (смертность от инфекционных заболеваний, туберкулеза и пневмонии) были преодолены в ходе экономической модернизации. Относительно высокой оставалась только смертность от пневмонии в сельской местности ТАССР.

В то же время на первый план выходят заболевания сердечно-сосудистой системы, рак и болезни нервной системы. Что же касается сердечно-сосудистой системы, то рост смертности объяснялся стрессами военных лет и «изношенностью» сердечно-сосудистой системы у фронтовиков и тружеников тыла. Здесь сказывалось и общее «постарение» населения [Араловец 2009: 217]. Что касается рака и болезней нервной системы, то наибольшую долю умершие от этих причин имели в городских поселениях. Вызвано это было ускорением ритма жизни и увеличением стрессов в жизни горожан. Смертность от рака показывает, что основной причиной стала структура и характер питания, в первую очередь горожан, рацион которых включал продукцию пищевой промышленности, а не натуральные продукты. В качестве причин роста смертности от рака также называют усиление загрязнения воздушно-водного бассейна, почвы и повышение радиационного фона [Араловец 2009: 217].

При этом увеличивается доля смертности от несчастных случаев, травм и отравлений (14,5% у горожан и 11,4% у сельчан)3. Статистические отчеты показывают, что удельный вес таких смертей в республике ежегодно увеличивался: в 1960 г. он составлял 9,7%, в 1965 г. – 10,8%, в 1966 г. – 12,0%, в 1967 г. – 12,7%4. Среди умерших преобладали мужчины, доля которых составляла 75–80%5. Понять причины роста смертности от несчастных случаев, травм и отравлений можно, рассмотрев структуру такой смертности в 1967 г.

Среди всех умерших от несчастных случаев, травм и отравлений наибольший удельный вес занимали самоубийства (25,5%), причем смертность от них росла в течение изучаемого периода как по городской, так и по сельской местности. Только в 1966–1967 гг. смертность от самоубийств возросла на 14,5%6. Более 80% самоубийц были в трудоспособном возрасте (особенно высока была доля самоубийств в возрасте 30–39 лет, т.е. среди детей и подростков военной поры), по большей части самоубийства совершались под воздействием алкоголя. На городское население приходилась несколько большая доля самоубийств (55%). Около 85% самоубийц в середине 1960-х гг. составляли мужчины7.

Высоким стал удельный вес умерших от несчастных случаев, связанных с автомототранспортом (15,3%). Более половины таких случаев приходилось на возраст 20–49 лет. Основными причинами становились неосторожность и алкогольное опьянение8.

10,9% среди умерших в 1967 г. занимали случайные утопления1. Из них 29,3% утонули в возрасте 5–9 лет и 8,4% – в возрасте до 4 лет. Причина состояла в том, что предприятия и организации стали открывать базы отдыха и проводить «выезды на природу», часто с нарушением требований безопасности. Среди них было немало и людей среднего и старшего возраста, утонувших из-за нахождения в воде в нетрезвом виде.

Среди всех несчастных случаев 8,4% погибли в результате производственных несчастных случаев, причем значительная часть несчастных случаев приходилась на сельскохозяйственное производство2.

Кроме того, из общего числа умерших в 1967 г. от несчастных случаев 6,5% умерли непосредственно от случайного отравления алкоголем, и в большинстве своем это были люди трудоспособного возраста, часто в возрасте 30–39 лет3.

Как указывалось выше, в годы экономической модернизации удалось снизить детскую смертность в абсолютных числах в 2–3 раза, причем особенно серьезных результатов удалось достичь в сельской местности. При этом детская смертность в изучаемый период в ТАССР сократилась в 1,9 раза, в то время как по РСФСР – только в 1,5 раза [Население России… 2005: 67]. Причины снижения детской смертности заключались в развитии системы медицинского обслуживания, массовой вакцинации, увеличении продолжительности отпусков по беременности и родам и т.д. [Араловец 2009: 220-221], а также в общем повышении уровня жизни населения. Но в связи с общим сокращением рождаемости в ТАССР относительные показатели младенческой смертности снизились не сильно (см. табл. 4).

Детская смертность по ТАССР в 1967 г.*

Таблица 4

|

Год |

Умерло детей в возрасте до 1 года, чел. |

На 1000 родившихся умерло детей в возрасте до 1 года, чел. |

||||

|

Всего |

Город |

Село |

Всего |

Город |

Село |

|

|

1958 |

3 873 |

1 169 |

2 704 |

47,6 |

39,8 |

57,9 |

|

1959 |

4 111 |

1 214 |

2 897 |

50,4 |

42,4 |

54,6 |

|

1960 |

3 363 |

1 060 |

2 303 |

40,7 |

36,5 |

42,9 |

|

1961 |

2 844 |

957 |

1 887 |

35,8 |

32,8 |

37,5 |

|

1962 |

2 600 |

837 |

1 763 |

35,1 |

31,4 |

37,1 |

|

1963 |

2 305 |

743 |

1 562 |

33,1 |

30,5 |

34,5 |

|

1964 |

1 791 |

629 |

1 162 |

28,7 |

27,1 |

29,7 |

|

1965 |

1 497 |

631 |

866 |

25,2 |

27,9 |

23,6 |

|

1966 |

1 467 |

595 |

872 |

25,1 |

25,3 |

25,0 |

|

1967 |

1 315 |

599 |

716 |

25,3 |

25,2 |

25,4 |

* Источник: НАРТ. Ф. Р-4580. Оп. 3. Д. 3125. Л. 29.

В ряде населенных пунктов имели место более высокие показатели детской смертности. Так, в 1967 г. это показатель в г. Тетюши составил 41,1, в р.п. Нижние Вязовые – 45,9, в р.п. Шемордан – 47,6, в Актанышском районе – 40,2, в Кукморском – 34,2 и т.д.1 Как правило, эти отличия были связаны со спецификой эпидемиологической ситуации.

Главными причинами смерти детей в возрасте до 1 года являлись болезни органов дыхания (30,2% в городской местности и 41,9% – в сельской), в основном пневмония, а также болезни новорожденных. Причем удельный вес умерших детей до 1 года по сельской местности от заболеваний органов дыхания был на 11,7% выше, чем по городской местности, а от болезней новорожденных, наоборот, в городской местности превышал на 21,3% показатели сельской2. Е.А. Кваша указывает, что в середине 1960-х гг. произошло изменение сезонности младенческой смертности: на смену пику летних месяцев, связанному с ростом желудочных заболеваний, появился пик в зимний период, связанный с ростом заболеваемости органов дыхания (пневмония) [Кваша 2003: 53-55].

Следует отметить, что в городах и рабочих поселках велика была доля младенческой смертности от родовых травм (15,1% в городах и 5,6% на селе), что свидетельствует скорее о перегруженности родильных домов, чем о недостаточной квалификации акушеров в городах. В пользу этого вывода говорит тот факт, что в 1967 г. младенческая смертность от врожденных пороков развития в сельской местности была в 1,8 раза выше, чем в городской местности (12,6% и 6,9%), поскольку она сильно зависит от объема и уровня медицинского контроля в период беременности3. Младенческая смертность от заболеваний органов пищеварения находилась примерно на одном уровне в городах и сельской местности (10,0% и 9,4%). На младенческую смертность влияла также заболеваемость токсической диспепсией, от которой в 1967 г. погибли в республике 76 младенцев из 343 забо-левших4.

В целом, снижение детской смертности имело важные социальные последствия: способствовало сохранению численности поколений, увеличению в перспективе численности трудоспособного населения и росту продолжительности жизни. Влияние сокращения детской смертности в 1950–1960-х гг. мы ощущаем до сих пор (в РФ пока еще сохраняется относительно «молодая» возрастная структура населения и достаточно высокая доля трудоспособного населения, благодаря поколениям, рожденным в период экономической модернизации).

Подводя итог, следует отметить, что смертность в республике при сохранении в целом на уровне предшествующего периода по абсолютным и относительным показателям, тем не менее, существенно трансформировалась. Изменение причин смертности свидетельствует о переходе от общества традиционного типа (смертность от инфекционных заболеваний, высокая младенческая смертность) к современному, которое характеризуется в основном смертностью в более старших возрастных группах из-за сердечно-сосудистых заболеваний, поражений нервной системы, рака и других новообразований. Подобные заболевания, как известно, требуют высокотехнологичной медицинской помощи, однако советская система здравоохранения в этот период продолжала развиваться с прицелом на число «развернутых коек». Новый демографический вызов, связанный с трансформацией смертности, был зафиксирован статистически, но не стал основанием для реформы системы здравоохранения в тот период. Следует отметить, что быстрое технологическое развитие общества вело и к росту числа смертей от несчастных случаев. Высока была смертность от алкоголизма в условиях его чрезмерной доступности и от самоубийств, очевидно, вызванных последствиями подавления личности тоталитарной системой. Наиболее подверженными этим угрозам стали дети и подростки военных лет, оставшиеся в свое время без достаточного родительского внимания, пережившие многочисленные трудности и потерю близких, что делало многих их представителей социально уязвимыми.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 17-11-16005/17 ОГОН.

Список литературы Детерминанты и социальные последствия трансформации смертности в Татарской АССР в конце 1950-х - 1960-е гг.: взгляд через 50 лет

- Ельчанинова О.Ю. 2006. Сельское население Среднего Поволжья в период реформ 1953-1964 гг. Самара: Изд-во «НТЦ». 176 с

- Кваша Е.А. 2003. Младенческая смертность в России в ХХ веке. -Социологические исследования. № 6. С. 47-75

- Население России в XX веке: Исторические очерки. 2001. В 3 т. Т. 2. 1940-1959. М.: РОССПЭН. 416 с

- Население России в XX веке: Исторические очерки. 2005. В 3 т. Т. 3. Кн. 1. 1960-1979. М.: РОССПЭН. 304 с