Детерминанты рождаемости в северных регионах России: результаты всероссийских переписей населения

Автор: Зырянова Шишкина Мария Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 2 (103) т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования вызвана низкой рождаемостью в большинстве регионов Севера, которая повышает необходимость поиска ее детерминант для выработки стратегий демографического развития. Цель статьи - определение значимых факторов рождаемости населения северных регионов России по результатам Всероссийских переписей населения и обоснование актуальных направлений демографической политики на основе полученных результатов. Материалы и методы. Материалами для исследования послужили итоги Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. и данные Федеральной службы государственной статистики. Роль факторов брачно-возрастной структуры и репродуктивного поведения оценивалась по методике В. А. Борисова. Для поиска связи между рождаемостью и статистическим показателем, отражающим состояние того или иного фактора, был применен корреляционный анализ. Результаты исследования. Выявлено увеличение степени реализации гипотетического минимума естественной рождаемости в 2010 г. по сравнению с 2002 г., что свидетельствует о влиянии изменений в репродуктивном поведении населения на тенденции рождаемости. Подтверждено, что особенности репродуктивного поведения коренных национальностей остаются одной из главных детерминант более высокой рождаемости в ряде северных регионов. Доказано, что наличие высшего образования ввиду его массовизации перестает играть важную роль как фактор рождаемости, а состояние в браке оказывает повышающее воздействие на среднее число рожденных детей. Корреляционный анализ показал, что в регионах с более высоким уровнем женской экономической активности наблюдается более низкое среднее число рожденных детей. Обсуждение и заключения. Результаты исследования могут быть использованы органами власти при разработке программ просемейной демографической политики; также они могут быть интересны ученым, занимающимся вопросами воспроизводства населения. В перспективе планируется поиск связи рождаемости с социально-экономическими показателями в северных регионах России с применением корреляционно-регрессионного анализа.

Рождаемость, факторы рождаемости, демографическая структура, репродуктивное поведение, брачный статус, образование, занятость, северные регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/147222779

IDR: 147222779 | УДК: 314.3(470.1/.2) | DOI: 10.15507/2413-1407.103.026.201802.358-383

Текст научной статьи Детерминанты рождаемости в северных регионах России: результаты всероссийских переписей населения

Acknowledgments. The article was prepared within the framework of the research “Demographic and labor factors of sustainable development in the Northern regions of Russia” (No. GR AAAA-A16-116021210329-2, 2016-2018).

Введение. В статье рассмотрены проблемы рождаемости в северных регионах России, территории которых полностью относятся к Крайнему Северу либо местностям, приравненным к нему (Архангельская, Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, республики Карелия, Коми, Тыва, Саха (Якутия), Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Камчатский край). В большинстве северных регионов России произошел переход к малодетности, исключения составили Республика Тыва, Ненецкий автономный округ и, в некоторые годы исследуемого периода, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. С целью установления детерминант современной модели рождаемости и определения важных направлений демографической политики необходимо задействовать широкий спектр информационно-аналитических ресурсов и способов анализа располагаемых данных.

Большую информационную базу об уровне рождаемости женщин различных социально-экономических групп дают Всероссийские переписи населения, проводящиеся для статистического учета населения страны и для расширения информационной базы исследования социально-экономических процессов. Переписи позволяют оценить изменение вклада структурных и поведенческих факторов в формирование итоговой рождаемости, а также значение таких факторов репродуктивного поведения, как национальность, брачный статус, уровень образования и занятость. Поэтому цель настоящего исследования - провести анализ факторов рождаемости на материалах Всероссийских переписей населения.

Обзор литературы. Измерение гипотетического минимума естественной рождаемости (ГМЕРа) и степени его реализации для оценки изменения роли структурных и поведенческих факторов в формировании рождаемости отражено в трудах А. А. Шабу-новой и О. Н. Калачиковой (для России в целом и Вологодской области в частности) [1] и Я. А. Скрябиной (на примере России и Республики Башкортостан)1. Достоинствами применения данного метода является учет обеих компонент рождаемости - структурной и поведенческой, возможность оценки изменений в репродуктивном поведении в результате воздействия внешних факторов, в том числе мер демографической политики.

Последние тенденции указывают на существенное сокращение межэтнических различий в рождаемости. Однако этнический фактор в ряде регионов России все еще способен оказывать влияние на рождаемость и ее территориальную дифференциацию, поскольку во многих регионах, в которых проживают коренные этносы, переход к малодетности еще не до конца завершился. Ввиду признания этого факта при оценке детерминант рождаемости этнический фактор принято включать в методический инструментарий исследования, особенно в региональном разрезе2 [2].

Несмотря на претерпеваемые изменения, функция воспроизводства новых поколений (репродуктивная функция) по-прежнему является важной и основной функцией института семьи3 [3-5]. Поэтому брачность и степень удовлетворенности супружескими отношениями становятся предметом научных исследований. Так, с применением статистического инструментария логистической регрессии и ROC-анализа А. П. Багировой и О. М. Шубат удалось выяснить, что «семейное положение женщины является объективной детерминантой вторых рождений. Если женщина состоит в зарегистрированном браке, то вероятность рождения ею второго ребенка увеличивается в среднем в 6,7 раза» [6, с. 134]. А. Н. Архангельский в ходе оценки различных факторов рождаемости населения России приходит к выводу, что «стабильный брак, благополучная супружеская жизнь сопряжены с более высокими репродуктивными ориентациями, показателями рождаемости»4.

Данные переписей 1989, 2002 и 2010 гг. свидетельствуют о поступательном росте уровня образования населения страны. Это отражает устойчивая динамика увеличения лиц, получающих высшее образование. Оценке влияния образовательного уровня на репродуктивное и брачное поведение, исследованию различий потребности в детях у женщин с разным образовательным уровнем посвящены труды Е. А. Кваши, Т. Л. Харьковой5, Я. М. Рощиной и А. Г. Черкасовой6, К. Бегалл [7], Дж. Калдзелла [8], Ч. Л. Комолли [9] и других ученых.

В России один из самых высоких уровней экономической активности женщин. Массовый выход женщин на производство в середине XX в. оказал свое воздействие на формирование современной модели репродуктивного поведения. Значимость профессиональной реализации в современном мире для женщины продолжает возрастать. Признавая актуальность вопросов совмещения профессиональных и родительских ролей, ученые проводят комплексные исследования, главной линией которых является признание деятельности по рождению и воспитанию детей, наравне с профессиональной деятельностью, в качестве трудового процесса - репродуктивного труда7 [10; 11]. Влияние занятости и безработицы на репродуктивную активность женщин, их репродуктивные установки исследуется в трудах Т. А. Гурко8, Т. В. Долбик-Воробей9, Е. А. Мосаковой [12], М. Мерой, И. Уидмер [13], Э. Шлёйткер [14] и др.

Материалы и методы. Объект исследования - факторы рождаемости населения в 13 субъектах РФ, территория которых полностью относится к Крайнему Северу либо местностям, приравненным к нему.

Рабочими гипотезами исследования являются предположения о том, что:

-

- в 2010 г. по сравнению с 2002 г. произошло увеличение вклада поведенческой компоненты в формирование ее итогового уровня, на

что благоприятным образом повлияла реализация современных мер демографической политики;

-

- особенности репродуктивного поведения коренных национальностей остаются одной из главных детерминант более высокой рождаемости в ряде северных регионов;

-

- наличие высшего образования ввиду его массовизации перестает играть важную роль как фактор рождаемости;

-

- состояние в браке оказывает повышающее воздействие на среднее число рожденных детей (СЧРД);

-

- в регионах с более высоким уровнем женской экономической активности более низкое среднее число рожденных детей.

Для расчета гипотетического минимума естественной рождаемости, позволяющего оценить роль структурных и поведенческих факторов в формировании итоговой рождаемости, а также для оценки влияния факторов брачности, образования, занятости, этнического фактора на дифференциацию рождаемости в северных регионах России и ее внутрирегиональные различия используются результаты Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Расчет ГМЕР производился по методике В. А. Борисова10, созданной с опорой на концепцию естественной рождаемости Л. Анри. Методика В. А. Борисова «позволяет определить, какой могла бы быть рождаемость в определенный период времени при отсутствии практики внутрисемейного ограничения числа детей в семье. Рассчитываемый показатель ГМЕР не является величиной, которую можно и нужно достичь. Динамика коэффициента ГМЕР отражает изменения в рождаемости, происходящие за счет трансформации брачно-возрастной структуры. Соотношение фактического общего коэффициента рождаемости с гипотетическим минимумом естественной рождаемости отражает степень реализации ГМЕР (в %)»11. Его динамика указывает на изменения в рождаемости за счет внутрисемейного контроля, т. е. фактора репродуктивного поведения. Оценивая уровень степени реализации ГМЕР, можно также получить информацию об имеющемся у населения потенциале к повышению рождаемости, в том числе при помощи мер демографической политики.

Оценка факторов брачности и занятости производится путем сопоставления СЧРД с учетом данных факторов со СЧРД в среднем по региону. Роль этнического фактора выявлена на основе анализа СЧРД у основных национальностей, проживающих в северных регионах России.

-

0 Борисов В. А. Демография. М. : NotaBeneMediaTradeCo, 2003. 344 с. 1 Там же. С. 177.

Т а б л и ц а 1. Суммарный коэффициент рождаемости в северных регионах России, 2006–2016 гг. T a b l e 1. Total birth rate in the Northern regions of Russia, 2006–2016

Также в работе осуществляется сравнение СЧРД у женщин с разным уровнем образования и определяется, у женщин с каким образованием наблюдается максимальное и минимальное СЧРД. Также был применен корреляционный анализ для установления наличия (отсутствия) и характера связи между СЧРД у женщин, занятых в экономике (на 1 000 женщин) и показателем экономической активности женщин, по данным переписи населения 2010 г. Для всех четырех факторов, которые оцениваются через среднее число рожденных детей, данный показатель берется для женщин в возрасте 45-49 лет, у которых практически полностью реализовано итоговое число рождений.

Результаты исследования. Рождаемость в северных регионах России значительно различается. Несмотря на повышение уровня в период действия новых мер демографической политики, рождаемость почти во всех северных регионах соответствует суженному режиму воспроизводства населения. Исключением являются Республика Тыва, где наблюдается расширенный режим воспроизводства, и Ненецкий автономный округ, где в период современной государственной демографической политики удалось совершить переход к простому, а далее - к расширенному воспроизводству. Временный переход к простому воспроизводству удалось осуществить в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2014-2015 гг.) и в Республике Саха (Якутия) (на 2012-2015 гг.) (табл. 1).

Благоприятные тенденции рождаемости и смертности в России в 2012-2015 гг. обеспечили прекращение депопуляции. В 2012 г. наблюдался нулевой прирост, в 2013-2015 гг. - естественное увеличение населения страны, в 2016 г. - отрицательное значение показателя естественного прироста. В Камчатском крае естественный прирост населения прослеживается с 2007 г., в Республике Коми - с 2011 г. В Мурманской и Магаданской областях прирост зафиксирован в 2012-2015 и в 2013-2015 гг. соответственно, а в 2016 г. снова происходит естественная убыль. В Сахалинской области прирост начался с 2014 г. и продолжается по настоящее время. В Карелии и Архангельской области естественная убыль так и не была преодолена из-за низкой относительно других регионов рождаемости и более высокой смертности.

Расчет гипотетического минимума естественной рождаемости. Динамика индекса ГМЕР, отражающего состояние брачно-возрастной структуры населения, свидетельствует о том, что в 2010 г. (по сравнению с 2002 г.) она ухудшилась в Республике Коми, Мурманской, Магаданской областях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком авто- номных округах, Камчатском крае; осталась на прежнем уровне -в целом по стране, в республиках Карелия, Саха (Якутия), Архангельской, Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах. Улучшился данный показатель только в Республике Тыва (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Общий коэффициент рождаемости, гипотетический минимум естественной рождаемости и степень реализации ГМЕР, 2002 и 2010 гг.

Т a b 1 е 2. Crude birth rate, the hypothetical minimum of natural birth rate and degree of its implementation 2002 and 2010

|

Показатель / Indicator |

OKP, %o / Crude birth rate, %o |

ГМЕР, %o / Hypothetical minimum of natural birth rate, %o |

ОКР/ГМЕР / 100, % / Degree of implementation of the hypothetical minimum of natural birth rate, % |

|||

|

Годы / Year |

||||||

|

2002 |

2010 |

2002 |

2010 |

2002 |

2010 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Российская Федерация / Russian Federation |

9,7 |

12,5 |

39,3 |

38,6 |

24,7 |

32,4 |

|

Республика Карелия / Republic of Karelia |

10,1 |

12,1 |

39,4 |

39,6 |

25,6 |

30,6 |

|

Республика Комн / Komi Republic |

10,9 |

12,9 |

42,5 |

40,7 |

25,6 |

31,7 |

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

10,4 |

12,6 |

39,3 |

39,7 |

26,5 |

31,7 |

|

Ненецкий AO / Nenets Autonomous Area |

14,7 |

16,6 |

41,5 |

42,1 |

35,4 |

39,4 |

|

Мурманская область / Murmansk Region |

9,8 |

11,7 |

43,2 |

39,9 |

22,7 |

29,3 |

|

Ханты-Мансийский AO / Khanty-Mansi Autonomous Area |

13,4 |

16,4 |

52,2 |

47,7 |

25,7 |

34,4 |

|

Ямало-Ненецкий AO / |

13,1 |

15,8 |

54,1 |

51,0 |

24,2 |

31,0 |

Yamal-Nenets Autonomous

Area

Окончание табл. 2 / End of table 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Республика Тыва / Republic of Tuva |

18,8 |

26,8 |

42,5 |

44,6 |

44,2 |

60,1 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

14,6 |

16,8 |

41,8 |

40,1 |

34,9 |

41,9 |

|

Камчатский край / Kamchatka Territory |

10,8 |

12,0 |

42,2 |

40,8 |

25,6 |

29,4 |

|

Магаданская область / Magadan Region |

10,8 |

11,5 |

42,6 |

40,6 |

25,4 |

28,3 |

|

Сахалинская область / Sakhalin Region |

10,2 |

12,1 |

41,3 |

41,3 |

24,7 |

29,3 |

|

Чукотский АО / Chukotka Autonomous Area |

12,0 |

14,7 |

40,0 |

41,6 |

30,0 |

35,3 |

В то же время степень реализации потенциала рождаемости (степень реализации ГМЕР) выросла за 2002-2010 гг. в целом по стране и во всех северных регионах России, что отражает повышение роли поведенческих факторов в формировании уровня рождаемости в этот период. В 2010 г. степень реализации потенциала рождаемости была самой высокой в Ненецком автономном округе, республиках Саха (Якутия) и Тыва. В остальных регионах она находится примерно на одном и том же уровне и является более низкой, особенно в Мурманской, Магаданской, Сахалинской областях и Камчатском крае. При этом, чем ниже показатель степени реализации ГМЕР, тем выше потенциал к повышению рождаемости в регионе за счет проведения продуманной демографической политики в области рождаемости. Так как в подавляющем большинстве регионов Севера рождаемость низкая, практически везде есть высокий потенциал к повышению рождаемости в результате изменений в репродуктивном поведении населения.

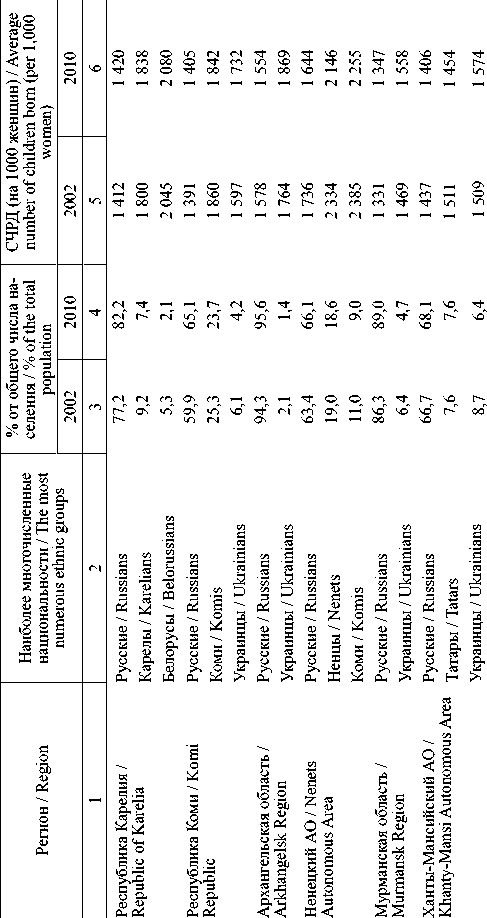

За межпереписной период вклад фактора репродуктивного поведения в формирование уровня рождаемости более всего возрос в Республике Тыва и Ханты-Мансийском автономном округе, в наименьшей - в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Причем если Ненецкий автономный округ и в 2002 г. по степени реализации ГМЕР занимал лидирующее положение, то Магаданская область в это время находилась на последних позициях (рис. 1).

Чукотский AO / Chukotka Autonomous Area Сахалинская область / Sakhalin Region Магаданская область/MagadanRegion Камчатский край/Kamchatka Territoiy Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) Республика Тыва / Republic of Tuva Ямало-Ненецкий AO / Yamal-Nen ets Autonomous Area Ханты-Мансийский AO /Khanty-Mansi Autonomous Area Мурманская область /Murmansk Region Ненецкий AO / Nenets Anton omous Area Архангельская область / Arkhangelsk Region Республика Коми / Komi Republic Республика Карелия / Republic of Karelia Российская Федерация / Russian Federation

0,00 1 0,00 20,00 3 0,00 40,00 5 0,00 6 0,00

®2010 "2002

Рис. 1. Степень реализации гипотетического минимума естественной рождаемости в России и северных регионах РФ, 2002 и 2010 гг., в %

-

Fig. 1. Degree of implementation the hypothetical minimum of natural birth rate in Russia and the Northern regions of the Russian Federation 2002 and 2010, %

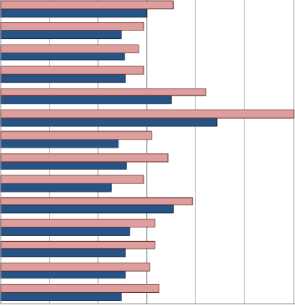

Национальность. При изучении особенностей воспроизводства населения в регионах России ученые пришли к выводу, что территории, имеющие «расширенный» тип замещения родительских и детских поколений, характеризуются ярко выраженным влиянием этнического фактора на репродуктивное поведение населения [15, с. 34]. Данный вывод можно распространить и на северные регионы России. Как показали итоги Всероссийских переписей населения, коренные народы Севера, входящие в состав ряда регионов России, имеют более высокие стандарты детности, что является фактором формирования более высокой рождаемости. К таким регионам относятся Ненецкий автономный округ (по переписи 2010 г. ненцы составляли 18,6 %, коми - 9,0 % населения), Республика Коми (коми - 23,7), Чукотский автономный округ (чукчи - 26,7, эскимосы, эвены (ламуты) и чуванцы - 8,0), Республика Саха (Якутия) (якуты - 49,9, эвенки и эвены (ламуты) - 3,9), Республика Тыва (тувинцы - 82,0 % населения) (табл. 3).

Установленный факт объясняется тем, что на уровне рождаемости региона сказывается степень завершенности перехода к малодетности у тех или иных этносов, представленных в соответствующих регионах. В традиционно русских северных регионах и на территориях без заметного процента представителей коренных народов Севера

Т а б л и ц а 3. Наиболее многочисленные национальности северных регионов России по среднему числу рожденных детей, 2002 и 2010 гг.

T a b l e 3. The most numerous ethnic groups of the Northern regions of Russia in terms of the average number of children born, 2002 and 2010

* Нет данных / No data

^^ Том 26, № 2, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ уровень рождаемости более низкий. В регионах, где коренные этносы, не завершившие переход к малодетности, составляют достаточно заметную часть населения, рождаемость все еще достигает высокого уровня. Однако было выявлено, что в 2010 г. по сравнению с 2002 г. СЧРД снизилось не только у представителей славянских этносов, но и у коренных народов Севера (табл. 4). Е. М. Андреев и С. В. Захаров в ходе своих исследований также делают вывод о происходящем заметном сокращении межэтнических различий в рождаемости12.

Фактор уровня образования. В целом для 2002-2015 гг. характерен рост доли лиц с высшим образованием в структуре занятого населения. По России средний показатель за рассматриваемый период составил 27,5 %. В ряде северных регионов эта доля выше среднероссийского значения - в Ханты-Мансийском (28,0 %) и Ямало-Ненецком автономном округах (29,6), Магаданской области (28,6), Камчатском крае (29,2 %), в остальных - ниже. Наименьшее значение среднего показателя доли лиц с высшим образованием среди занятых в экономике наблюдается в Ненецком автономном округе - 17,7 %. Увеличение данного показателя к 2015 г. по сравнению с 2002 г. было максимальным в Ямало-Ненецком автономном округе (15,7 процентных пунктов) и в Камчатском крае (20,4), минимальным - в Чукотском автономном округе (2,5) и Сахалинской области (6,4).

Для установления влияния фактора образования на уровень рождаемости женщин было проанализировано СЧРД у женщин 45-49 лет в зависимости от уровня образования по данным переписи населения 2010 г. Исследование показало, что наименьшее среднее число рожденных детей наблюдается у женщин с послевузовским и высшим образованием, наибольшее - у женщин с основным (общим) или средним полным (общим) образованием (табл. 4).

Поскольку в структуре занятых в виду массовизации высшего образования и повышения образовательного уровня российского общества в целом, население с основным (общим) и начальным (общим) образованием занимает малую долю по сравнению с теми, кто получил высшее образование (табл. 4), данный фактор уже не имеет значимого влияния на дифференциацию рождаемости.

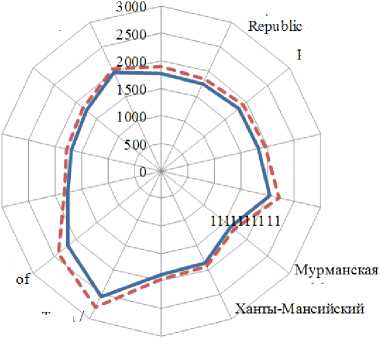

Фактор брачности. Анализ данных Всероссийских переписей населения за 2002-2010 гг. показал, что среднее число рожденных детей выше у женщин, состоящих в браке, чем среднее число детей в целом среди всех женщин без учета брачного состояния (рис. 2).

Чукотский AO / Chukotka Auton omou s Area

Республика Саха (Якутия) / Republic Sakha (Yakutia)

Российская Федерация / Russian Federation

Республика Карелия / of Karelia

Магаданская область / Magadan Region

Камчатский край/ Kamchatka Territory

Сахалинская область / Sakhalin Region

Архангельская область / Arkhangelsk Region

Ненецкий AO/Nenets Autonomous Area

Республика Коми / Komi Republic

Республика Тыва

Republic of Tuva

Ямало-Ненецкий АО/

Autonomous Area

область / Murmansk Region АО/

Khanty-Mansi

Yamal-Nenets

Autonomous Area

^^■~ Женщины в целом / All women

-

— — — Женщины, состоящие в браке / Married women

Р и с. 2. Среднее число рожденных детей у женщин 45-49 лет в России и северных регионах РФ, 2010 г.

F i g. 2. The average number of children born to women aged 45-49 in Russia and the Northen regionbi of Russia, 2010

Отсюда можно сделать вывод, что брак является одним из условий, повышающих вероятность вторых и последующих рождений. С учетом данного факта необходимо остановить внимание на проблеме распространенности ряда процессов и явлений в области матримониального и репродуктивного поведения, которые способны производить понижающий эффект на рождаемость.

Во-первых, необходимо отметить, что некоторые северные регионы по-прежнему характеризуются высоким уровнем внебрачной рождаемости. Ее распространение достигло максимальных значений как в целом по стране, так и в ее северных регионах в середине 2000-х гг., после чего снизилось. В 2016 г. показатели внебрачной рождаемости большинства северных регионов России превышают среднероссийское значение (21,1 %). По-прежнему регионом-«лидером» по данному критерию является Республика Тыва (64,2 %),

Т а б л и ц а 4. Наибольшее и наименьшее среднее число рожденных детей в зависимости от уровня образования женщин в возрасте 45–49 лет, 2010 г.

T a b l e 4. The largest and smallest average number of children born, depending on the level of education of women aged 45–49, 2010

|

Is § я"3 § g 3 S -§ & S 4 ° ^ S C 5 К , О r^ CO tn СП P 40 » 2 у 0х СЧ СЧ СЧ СЧ ^н о " S ” » "2 ° ин 6 14 m m _ 7 Л Q 1 P 40 40 - & О -2 О 40 ^ ^ ^ 40 - - - - - g В i 5 E _ _ _ _ _ $ Р О 8 Р s к о 5 5 5 5 § ° 8 й.2? й.2? й.2? й.2? й.2? ° §Р*Р Зя Зя в-3 в-3 в-3 oa®5S« it'S з"5 з"5 з"5 к о 8 в g g g g g 8 3 «S a ° а д -2 я 2 2 о 2 о 2 о 2 S Д н co н co a co a co а 2г й £1 £1 £1 £1 £1 ”* ОО ОО ОО ОО ОО Eto В Р< Eto В Pt В Pt 2§53 ° ^18 5111 - ° Р 5 В О т^ у о со Р сп со ”F58S^ ^ ^ ^ ^ °°' d р се tn -—I сп Р оо to £ а Р о со ^ О | О | О | О | 2 1 в \ о в = S53|s^ ^ У 1 3 Р О Р Р Р §i^is|e 3 о 3 -Pl-i "° ф й й фй фй фй в 3 з О3 0,2 0,2 0,2

3 о OS OS OS OS __ О О О OP OP OP н 3 g ° ’60 ^ 3 S ° 8«8a8a”S$S Ph « Ph to toto К < |

3 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P Й.23 а;р др др др др др др др др §9 §9 §9 §9 §9 §9 §9 §9 §9 О <и О <и О <и О <и О <и О <и О <и О <и О <и о 2 о 2 о о о о о о о 2 й ев Й ев Й ев Й ев Й ев Й ев Й В Й В Й CQ зэ ss ss ss ss ss ss ss ss О О О О О О ОО ОО ОО ОО ОО ОО ____ В to В to В to В to В to В to В to В to В to В в Я" о 3 § 8 3 § 8 m Ю ^ ^ 3 r-г S1S1S ^ ^ г-'" ^ ^ В .в в .в Р 25 27 27 27 27 27 3— 39 O&g д_ д_ д_ Is Is Is Is Is

о.о §2 о ° .2 ° .2 о.2 о.2 ° .2 О евр сер toe О св О ев О ев О ев ___ ОР В to в to О Р> со ОР ОР ОР ОР ОР 1 frs gg« g g | I-а lii l|i з§ 5з Is ^1 ^| o| 53 яОз So9 8 Зя |

^^ Том 26, № 2, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ где на формирование ее высоких показателей оказывают влияние национальные особенности матримониального и репродуктивного поведения. Также уровень внебрачной рождаемости остается высоким в двух регионах со значительной долей в структуре населения представителей коренных этносов - Чукотском (39,0 %) и Ненецком (36,9 %) автономных округах.

В Ямало-Ненецком автономном округе (21,1 %) уровень внебрачной рождаемости аналогичен среднему по стране; ниже среднего значения ее уровень в Мурманской области (19,2 %) и Ханты-Мансийском автономном округе (17,9 %).

Во-вторых, к данным процессам необходимо отнести продолжающийся рост официально незарегистрированных браков. Как и по стране в целом, к 2010 г., по сравнению с 2002 г., уровень незарегистрированных браков увеличился во всех северных регионах России за исключением Республики Тыва. В Тыве произошло сокращение незарегистрированных браков с 25,3 до 20,8 %, но даже после этого их уровень является одним из самых высоких. За межпереписной период уровень незарегистрированных союзов вырос в северных регионах в большей степени, чем в среднем по стране (с 9,8 до 13,3 %). Максимальное увеличение отмечается в республиках Карелия (с 13,7 до 19,9 %), Коми (с 14,1 до 19,8), Ханты-Мансийском (с 10,6 до 16,3), Ненецком (с 13,6 до 19,1) и Чукотском автономных округах (с 15,4 до 20,6), Мурманской (с 10,3 до 15,8) и Архангельской областях (с 12,7 до 18,2 %).

Фактор занятости. В России один из самых высоких уровней женской занятости в мире. Средний показатель экономической активности женщин за период 2002-2015 гг. выше общероссийского уровня (62,1 %) во всех северных регионах России, за исключением Республики Тыва (56,9 %). Максимальных значений он достигает в Чукотском (78,69 %), Ямало-Ненецком автономных округах (72,3) и Магаданской области (71,9 %).

Уровень безработицы, по данным выборочных обследований по проблемам занятости, за период 1999-2015 гг. имеет динамику к снижению как в целом по России, так и в северных регионах. Однако в этот период ситуация с безработицей в большинстве северных регионов была более напряженной, превышая среднероссийское значение. Самого высокого уровня она достигает в Республике Тыва - 20,15 %. Лучше общероссийской ситуация обстояла опять же только в Чукотском (4,74 %), Ямало-Ненецком автономных округах (5,14) и Магаданской области (7,35 %).

Таблица5. Корреляционная связь между средним числом рожденных детей и показателем экономической активности женщин, 2010 г.

Tables. Correlation between the average number of children born and the indicator of women’s economic activity, 2010

|

Субъект / Constituent entity |

СЧРД у женщин 45-49 лет, занятых в экономике / Average number of children born to women aged 45-49, employed in the economy |

Уровень экономической активности женщин, % / Indicator of economic activity of women, % |

|

Российская Федерация / Russian Federation |

1 696 |

62,3 |

|

Республика Карелия / Republic of Karelia |

1 722 |

63,4 |

|

Республика Коми / Komi Republic |

1 788 |

67,9 |

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

1 790 |

62,8 |

|

Ненецкий AO / Nenets Autonomous Area |

1991 |

68,5 |

|

Мурманская область / Murmansk Region |

1 618 |

71,5 |

|

Ханты-Мансийский AO / Khanty-Mansi Autonomous Area |

1 829 |

69,8 |

|

Ямало-Ненецкий AO / Yamal-Nenets Autonomous Area |

1 839 |

69,9 |

|

Республика Тыва / Republic of Tuva |

2 451 |

56,3 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

2 135 |

64,3 |

|

Камчатский край / Kamchatka Territory |

1 726 |

68,1 |

|

Магаданская область / Magadan Region |

1 653 |

73,2 |

|

Сахалинская область / Sakhalin Region |

1 726 |

66,8 |

|

Чукотский AO / Chukotka |

1 923 |

78,9 |

Autonomous Area

Корреляционная связь / -0,54

Correlation

В северных регионах России среднее число рожденных детей у женщин, занятых в экономике, в возрасте 15 лет и старше и отдельно в пятилетних возростных группах женщин активных репродуктивных возрастов ниже, чем СЧРД в стране и северных регионах без учета какого-либо социально-экономического фактора.

Удалось также вычислить отрицательную корреляционную связь (г = -0,54) между уровнем экономической активности женщин и СЧРД (у женщин в возрасте 45-49 лет). Во многом это объясняется наличием в двух регионах - Мурманской и Магаданской областях -одних из самых высоких показателей экономической активности женщин (относительно других северных регионов) и низкого СЧРД, в то время как в республиках Тыва и Саха (Якутия) наблюдаются более низкие показатели экономической активности женщин и высокое СЧРД (табл. 5).

Ученые приходят к выводу, что активная политика государства по созданию условий для совмещения материнских и профессиональных ролей (гибкий график занятости, система пособий и отпусков по уходу за ребенком и пр.) благоприятно влияет на рождаемость. Реализация комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и семейных ролей с профессиональной деятельностью стала одним из направлений решения задачи повышения уровня рождаемости, прописанной в «Концепции демографической политики РФ до 2025 года». За провозглашением приоритетности данного направления последовала реализация ряда мер: увеличение размера и изменение способа начисления пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет; повышение оплаты отпусков в связи с рождением и воспитанием детей; установление права женщинам в период отпуска до трех лет, желающим возобновить трудовую деятельность, пройти профессиональную подготовку, переподготовку или курсы повышения квалификации.

Обсуждение и заключения. Проведенное исследование факторов, влияющих на рождаемость в северных регионах России, по материалам Всероссийских переписей позволило получить следующие результаты:

-

- с помощью применения методики расчета ГМЕР установлено увеличение вклада поведенческой компоненты в рождаемость при формировании ее уровня в 2010 г. по сравнению с 2002 г. Поскольку практически все северные регионы характеризуются суженным режимом воспроизводства (исключение составили Ненецкий автономный округ и Республика Тыва), в них с помощью данной методики был выявлен большой потенциал к повышению рождаемости с помощью

мер демографической политики. Следовательно, подтверждается необходимость продолжения реализации и расширения спектра ее мер;

-

- этнический фактор имеет повышающее влияние на рождаемость в северных регионах с наличием в составе населения существенной доли коренных этносов. Несмотря на наметившееся снижение, среднее число рожденных детей у коренных этносов Севера продолжает превышать среднее число рожденных детей у национальностей славянской группы. К таким регионам относятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Коми; наиболее значительное влияние на рождаемость этнического фактора наблюдается в республиках Тыва и Саха (Якутия), где коренные народы Севера составляют более 80 и 50 % населения соответственно;

-

- фактор образования не играет значимой роли в формировании меж- и внутрирегиональных различий в уровне рождаемости, поскольку, как и по стране в целом, в северных регионах России преобладает население с высшим и средним профессиональным образованием, а доля тех, у кого среднее число рожденных детей является максимальным (женщины с основным общим образованием), находится на низком уровне;

-

- брачный статус влияет на рождаемость: среднее число рожденных детей у женщин, состоящих в браке, выше, чем среднее число рожденных детей без учета брачного состояния по России в целом и во всех северных регионах страны. Поэтому требуется реализация ценностно-ориентационных мероприятий федеральной и региональной демографической политики по трансляции семейных ценностей, формированию установок на создание официально зарегистрированного брака. Из-за того, что подавляющее большинство северных регионов имеет более высокие, чем в среднем по стране, уровни внебрачной рождаемости и незарегистрированных браков, развитие и реализация данного направления демографической политики актуальны для всех регионов Севера без исключения;

-

- в ряде северных регионов, где экономическая активность женщин более высокая, среднее число рожденных детей к возрасту 45-49 лет находится на более низком уровне. Ввиду установленной обратной корреляционной связи между уровнем женской экономической активности в регионе и средним числом рожденных детей представляется актуальным реализация в рамках демографической политики различных мероприятий, направленных на содействие женщинам, имеющим малолетних детей, в сочетании родительских обязанностей и профессиональной деятельности. Развитие данного направления наиболее актуально в регионах, где одни из самых вы-

^? Том 26, № 2, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ соких уровней женской экономической активности и самые низкие показатели среднего числа рожденных детей женщинами 45-49 лет -для Мурманской и Магаданской областей.

Практическая значимость статьи состоит в возможности использования результатов исследования органами власти при разработке мероприятий демографической политики. Дальнейшие перспективы исследования заключены в поиске связи уровня и динамики рождаемости населения северных регионов России с внутренними социально-экономическими факторами методом построения регрессионных моделей.

Список литературы Детерминанты рождаемости в северных регионах России: результаты всероссийских переписей населения

- Калачикова О. Н., Шабунова А. А. Возможности и резервы повышения рождаемости в России // Проблемы развития территории. 2013. № 6 (68). С. 66-72. URL: http://pdt.vscc.ac.ru/article/1112 (дата обращения: 25.02.2018).

- Попова Л. А. Демографическая политика в северных регионах России: особенности и приоритеты // Регион: экономика и социология. 2010. № 3. С. 136-153. URL: http://recis.ru/region/magazine/39/1755 (дата обращения: 25.02.2018).

- Гурко Т. А. Институт семьи в постиндустриальных обществах // Ценности и смыслы. 2011. № 4. С. 26-44. URL: http://tsennosti.instet.ru/ directions-2.html (дата обращения: 25.02.2018).

- Качалкин В. М. Субъект и объект демографической политики в условиях демократического государства // Среднерусский Вестник общественных наук. 2014. № 4 (34). С. 49-55.

- Пьянов А. И. Изменение содержательного потенциала функционирования современной российской семьи // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 89. С. 64-73. URL: https://lib.herzen.spb.rU/m/rgpu-periodic/1/99 (дата обращения: 25.02.2018).