Детерминанты семейно-бытовой преступности, формирующиеся в семье

Автор: Нигматуллин М. Р.

Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: Т. 5, вып. 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Институт семьи является одним из основополагающих элементов гражданского общества, благосостояние которого влияет на социально-экономическую и политическую стабильность. Исходя из этого, государство активно проводит социальную политику в сфере охраны семьи. В настоящее время остро стоит вопрос о проявлении домашнего насилия в различных его формах. Решение данной проблемы является одной из задач социальной политики государства. Семейно-бытовое преступление — преступление, происходящее в частной сфере жизни, характеризующееся систематическими действиями в отношении членов семьи с целью обретения физического, эмоционального и материального контроля. Насильственные преступления на семейно-бытовой почве обладают не только повышенной общественной опасностью, но и высокой латентностью, что обуславливает необходимость их более глубокого и внимательного изучения. Проведение анализа основных причин и условий семейно-бытовой преступности позволит разработать и научно обосновать предложения по их совершенствованию.

Домашнее насилие, детерминанты, причины и условия, семейно-бытовая преступность

Короткий адрес: https://sciup.org/14127454

IDR: 14127454 | УДК: 343.97:343.988

Текст статьи Детерминанты семейно-бытовой преступности, формирующиеся в семье

Изучение причин и условий преступности является центральной проблемой криминологии, поскольку от ее понимания и решения зависит достижение главной цели криминологии — каким будет научное обоснование рекомендаций по предотвращению и профилактики преступности. Меры предотвращения преступности вытекают из анализа ее причин. Но их надо рассматривать не как сумму детерминант, а как определенную систему, целостность, где каждый фактор связан с другим и находится с ним в соотношении — в определенной иерархии и субординации. Детальное исследование и анализ причин и условий, способствующих совершению преступления, важно и в том аспекте, что может существенно улучшить функцию предупреждения преступлений в сфере семейнобытовых отношений.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе выявления основных причин и условий семейно-бытовых преступлений.

Предметом исследования являются факторы, способствующие к совершению данных преступлений, нормативные правовые акты, касающиеся проблем семейно-бытовых преступлений.

Материалы и методы

Методологическим основанием исследования служат как общенаучные, так и частнонаучные методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, сравнительно-правовой, метод математических расчетов, наблюдение, анализ статистических данных, анкетирование и другие.

Результаты исследования

Центральное место в семейно-бытовой преступности занимает семья, соответственно с семьей связаны такие факторы, как формирование и воспитание личности, количество зарегистрированных браков и разводов, сиротство и безнадзорность, количество абортов, состояние здоровье населения, алкоголизм и наркомания, уровень доходов населения и обеспеченность жильем, занятость населения в общественном полезном труде, безработица и т. д. В обобщенном контексте выделяют следующие причины (факторы) семейно-бытовых преступлений:

-

— ухудшение уровня жизни подавляющей массы населения и дифференциация доходов между различными социальными группами, что провоцирует агрессивную «разрядку», или различные формы насилия;

-

— деформации в духовно-нравственной сфере значительной части населения;

-

— разрушение системы правового и нравственного воспитания молодежи; пропаганда насилия в СМИ;

-

— изменения в общественной психологии, проявляющиеся во все большей терпимости людей к преступным деяниям и, в то же время, в отсутствии должной реакции со стороны государства;

-

— низкая эффективность деятельности правоохранительных органов [1, с. 244–246].

Следует отметить, что в формирование личности в семье происходит буквально с первых дней жизни и имеет важное значение в процессе социального развития личности. Господствующие в семье система ценностей, стереотипы поведения прочно усваиваются ее членами в силу постоянных взаимных контактов, особого эмоционального характера внутрисемейных отношений. Довольно типичной является ситуация, когда дети, выросшие в атмосфере насилия и агрессии, устанавливают свои отношения с родителями на тех же основах насилия. Агрессивное отношение к родителям может возникнуть и в семьях, где дети выросли в атмосфере вседозволенности; между детьми в одной семье, насилие между другими членами семьи. Так, профессор Г. А. Аванесов справедливо отметил, что преступность воспроизводит саму себя, сама является причиной последующих преступлений, она разлагает, вовлекает в преступную деятельность неустойчивых лиц [2, с. 206].

Огромную роль играют недостатки воспитания в семье. Брань, скандалы, драки в семье, развод родителей порождают у ребенка сначала проявления грубости, а затем и склонности применения насилия в той или иной конфликтной ситуации. Этому также способствует и применение насилия родителями в отношении ребенка как одного из методов воспитания. Тем самым у ребенка может появится желание ответить за побои. Кроме этого у него складывается твердое убеждение в том, что всегда прав сильный. Так постепенно, сначала под влиянием родителей, а затем и своих сверстников, тех, кто всегда может доказать свою правоту силой, у ребенка, подростка возникает и развивается «культ насилия» и неразрывно с ним связанные грубость и жестокость.

От воспитания в семье зависит формирование у ребенка чувства эгоизма, лежащего в основе всех насильственных, а также и некоторых иных преступлений, возникает так называемая потребительская психология, привычка удовлетворять свои желания за счет членов семьи и других окружающих. Одновременно у него полностью отсутствует умение самостоятельно преодолевать малейшие затруднения и находить из них выход без ущерба для других лиц. По справедливому выводу Ю. М. Антоняна «период раннего детства с участием семьи, родителей составляет основу дальнейшего приспособления ребенка к действительности, соблюдения правил поведения в обществе, в том числе уголовно-правовых запретов» [3, с. 218].

Таким образом, при внутрисемейных отношениях между родителями и ребенком, если стиль психологических взаимоотношений в семье является авторитарным, то дети быстро усваивают родительский эгоизм и неуступчивость, право сильного, действующего в семье. При широком детерминистическом подходе указанные преступления появляются как результат неоднозначного влияния каких-то факторов и сложной, многоплановой детерминации, в т. ч. самодетерминаци. Так, например, сегодня нельзя зафиксировать какие-либо положительные сдвиги в воспитании детей в новых условиях. В крупных городах, где присутствует специфическая субкультура ее населения, проявляется склонность к жестокости и легкой наживе денежных средств, при этом молодежь в целом начинает воспринимать лишь грубость и агрессивность.

Общественная опасность противоправных деяний, совершаемых в семье, заключается в том, что они характеризуются цикличностью, постоянным повторением конфликтов, которые постепенно нарастающей степенью от словесных угроз и побоев могут привести к летальному исходу. В таких семьях насилие становится средством разрешения конфликтов, возможно, даже как способ общения, становится неотъемлемой частью отношений. Важно отметить, что именно в конфликтной ситуации совершается значительная часть преступлений, прежде всего связанных с посягательством на личность.

Характеризуя семейное насилие, Эрих Фромм пишет о том, что основой такого поведения человека является «жажда власти, абсолютной и неограниченной власти над живым существом, будь то животное, ребенок, мужчина или женщина. Заставить кого-либо испытывать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищаться, — это проявление абсолютного господства. В большинстве общественных систем представители даже самых низших ступеней социальной лестницы имеют возможность властвовать над более слабым. У каждого в распоряжении есть дети, жены, собаки; всегда есть беззащитные существа: заключенные, бедные обитатели больниц (особенно душевнобольные), школьники и мелкие чиновники» [4, с. 53].

Например, в 2019 году на территории Тобольского района Тюменской области внук совершил убийство своей бабушки

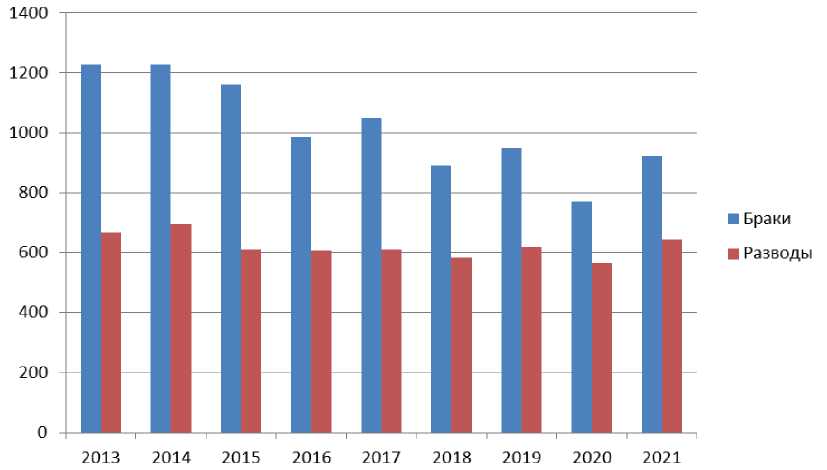

Рисунок 1 — Количество зарегистрированных браков и разводов (тыс.)

и дедушки. Так, Аминов И. В., находясь в гостях у бабушки с дедушкой, где совместно с ними распивал спиртные напитки, позднее у него на почве личных неприязненных отношений, возникла ссора, в ходе которой он совершил убийство своих близких родственников. Поводом послужило то, что бабушка и дедушка не пришли на поминки к отчиму Аминова И. В. Согласно протоколу явки с повинной, Аминов И. В. сообщил, что после распития спиртных напитков в ходе ссоры избил бабушку и дедушку, после чего лег спать.

Еще одной из главных проблем современной семьи, в частности это касается молодых семей, является взаимная адаптация супругов, нестабильность структуры семьи в связи с появлением ребенка, стрессовыми ситуациями из-за неурядиц и разногласий в быту. Все эти и другие бытовые, финансовые проблемы приводят к разводам. В целом продолжительность совместной жизни в процентном отношении до 4-х лет составляет до 36,8 %. В период между 5 и 9 годами совместной жизни продолжительность брака составляет 25,8 %. В целом, в 2021 г. было оформлено 923 550 браков и 644 209

разводов, что составляет примерно 6,3 развода на 1000 населения (рисунок 1)1.

Так, согласно исследованиям проведенных в августе 2021 года ВЦИОМ, среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33 %), взаимное непонимание (15 %), неверность одного из партнеров (14 %), бытовые проблемы (10 %), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8 %)2.

Отдельные судебные решения также свидетельствуют о продолжении конфликтных ситуаций, которые способны перерасти в преступное поведение, после совместного проживания супругов (сожителей), ведения совместной хозяйственно-бытовой деятельности. В частности, причиной сохранения криминогенной ситуации служат расставание или же бракоразводный процесс, зачастую связанные с разделом совместно нажитого имущество, а также с определением местом жительства детей.

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2021 году число поступивших в суды общей юрисдикции исков, связанных со спорами по воспитанию детей, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11,6 %. и составило 32 622 (2019 год — 31 728, 2020 год — 29 226)1. В ч. 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ определено, что все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учётом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением их в орган опеки и попечительства или в суд2.

В рамках анализа брачных, семейных отношений целесообразно различать наличие нарушений семейных функций и структурную, отсутствие полной семьи, как форму семейного неблагополучия. Учеными и практиками неполная семья рассматривается как источник агрессивности и психологического неблагополучия ребенка. Научные исследования подтвердили факт того, что в неполных семьях дети более склонны к проявлению агрессии и совершению правонарушений. В статье «Преступность родом из детства» педагог и писатель Ю. П. Азаров пишет: «Семья — горящий, громыхающий вулкан, в котором формируется будущий убийца, насильник, хапуга и коррупционер. Дети впитывают в себя психологию цинизма, стяжательства и агрессивной безжалостности» [5, с. 27].

Неблагополучие семьи выражается в невыполнении семьей своего назначения по приспособлению ее членов к общественной жизни, обусловливающее их криминализацию, а также в способствовании семьи появлению у ее членов намерения совершить преступление. По мнению А. Н. Ильяшенко, под «семейным неблагополучием» следует понимать различные негативные характеристики семьи, дефекты ее структурного, количественного и половозрастного состава, внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с внешними социальными институтами — школой, училищем, производством, досуговыми и другими учреждениями [6, с. 22].

По официальным сведениям, на 2022 год на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состояло 89 934 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также 123 726 самих несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (таблицы 1, 2). Значительное число таких родителей не работают (77,5 тыс.), употребляют спиртные напитки (83,7 тыс.) и наркотики (3,3 тыс.), имеют судимость (16,5 тыс.)3.

К административной ответственности в 2022 году привлечены было привлечено 338 940 лиц за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) и 10 721 — за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10 КоАП). Кроме этого, 156 746 случаев правонарушений, предусмотренных статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои), в том числе совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, было выявлено только в 2022 году4.

Крайней мерой реагирования в случае злостного уклонения от исполнения родительских обязанностей является лишение родительских прав. Только в первом полугодии 2022 г. в суды общей юрисдикции по гражданским делам поступило 21 111 материалов

Таблица 1 — Число родителей или иных законных представителей состоявших на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел1

|

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Российская Федерация |

86 503 |

91 965 |

89 934 |

|

Уральский Федеральный округ |

7909 |

8665 |

8303 |

|

Курганская область |

1170 |

1197 |

1022 |

|

Свердловская область |

3173 |

3370 |

3157 |

|

Тюменская область |

630 |

589 |

591 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |

897 |

980 |

973 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

383 |

467 |

394 |

|

Челябинская область |

1656 |

2062 |

2166 |

Таблица 2 — Число несовершеннолетних состоявших на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел2

|

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Российская Федерация |

129 006 |

127 567 |

123 726 |

|

Уральский Федеральный округ |

13 722 |

13 634 |

13 070 |

|

Курганская область |

1487 |

1612 |

1530 |

|

Свердловская область |

4476 |

4175 |

3843 |

|

Тюменская область |

1540 |

1507 |

1407 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |

1500 |

1412 |

1415 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

789 |

972 |

811 |

|

Челябинская область |

3930 |

3956 |

4064 |

связанных с лишением родительских прав, в 2021 году поступило 42 449 гражданских дел1с исковым 2 заявлением о лишении родительских прав3.

Заключение

Анализируя вышесказанное, мы можем сделать следующее выводы. На повышение уровня преступлений в сфере семейно-бытовых отношений наиболее существенно влияют факторы прежде всего в экономической, социальной, политической, идеологической и других сферах жизнедеятельности общества, в частности: а) снижение уровня жизни населения; б) уровень безработицы; в) осложнения (конфликтность) семейно-бытовых отношений; г) рост количества неблагополучных семей; д) недостатки профилактической работы работников правоохранительных органов; е) распространение алкоголизма и наркомании. В целом семейно-бытовая преступность является социальным проявлением общества, оказывая на членов семьи негативное воздействие.