Детские и подростковые палеоантропологические материалы позднесарматского времени из могильников Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)

Автор: Перерва Евгений Владимирович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены индивидуальные описания возрастных и палеопатологических особенностей, выявленные на костных материалах детей и подростков позднесарматского времени, происходящие из курганных могильников с территории Нижнего Поволжья. В процессе исследования использовалась методика палеопатологического анализа костных останков человека. Определение возраста индивидов осуществлялось по методикам и схемам, представленным в работах отечественных и зарубежных ученых. Материалом исследования явились скелетные останки 8 человек в возрасте от 0 до 16 лет. Костные останки находятся в хранилище Волгоградского государственного университета. В результате проведенного исследования детских и подростковых костяков позднесарматского времени подтвердились ранее установленные учеными сведения о редкой встречаемости детей в захоронениях данной культуры. Такая ситуация характерна для большинства памятников II-IV вв. н.э. Нижнего Поволжья и Нижнего Дона, что говорит о палеодемографической уникальности позднесарматской культуры...

Позднесарматское время, биоархеология, дети, подростки, цинга, анемия, палеопатология, поротический гиперостоз, зубные болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/149130807

IDR: 149130807 | УДК: 902/904,

Текст научной статьи Детские и подростковые палеоантропологические материалы позднесарматского времени из могильников Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Перерва Е. В., 2017. Детские и подростковые палеоантропологические материалы позднесарматского времени из могильников Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16, № 1. С. 83–108.

Изучению древностей позднесарматского времени с территории Нижнего Поволжья посвящена обширная научная литература. Уникальность памятников, принадлежащих кочевникам II–IV вв. н.э., объясняется рядом исторических особенностей, которые присущи кочевому населению этого времени. Археологи при изучении позднесарматских древностей, прежде всего, сталкиваются с проблемами происхождения и этнической принадлежности погребений первых веков н.э., особенностей хозяйственно-культурного уклада носителей позднесарматской культуры, хронологии погребальных комплексов [Скрипкин, 1984; 1997; Малашев, Мошкова, 2010; Кривошеев, Скрипкин, 2006; Кривошеев, 2010].

У современных антропологов также существуют вопросы, возникающие при изучении позднесарматских серий. Как и в случае с археологами, это проблемы происхождения носителей позднесарматской культуры и их этнической принадлежности (так называемая аланская проблема). Серьезным вопросом до сих пор остается феномен бытования обряда искусственной деформации у населения II– IV вв. н.э. Большой интерес вызывает проблема широкого распространения травматических повреждений и маркеров физической перегрузки организма на костных останках сарматов II–IV вв. н.э. Загадкой являются причины специфической палеодемографической ситуации у поздних сарматов, которую представляют курганные могильники позднесарматского времени. В первую очередь высокий возраст дожития мужчин, низкую частоту встречаемости женских захоронений, а во вторую – практически полное отсутствие детских костяков в погребениях позднесарматского времени.

Материал и методика исследования

В данной работе в научный оборот вводятся костные останки неполовозрелых индивидов из погребений II–IV вв. н.э. с территории Нижнего Поволжья, находящиеся в хранилище Волгоградского государственного университета.

В процессе исследования применялась методика оценки патологических состояний на скелете человека [Бужилова, 1995; Бужилова и др., 1998]. При оценке характера распространения признаков пороза использовались методические рекомендации Д. Ортнера и М. Эриксен [Ortner, Ericksen, 1997]. Учитывались также частоты встречаемости поротического гиперостоза глазниц (cribra orbitalia) и костей свода черепа, признаки воспалительных процессов на костях посткраниального скелета в виде воспаления надкостницы, воспаление на внутренней поверхности костей свода черепа, заболевания зубов, травмы. Была проведена попытка оценки возрастных особенностей исследуемой группы.

Определение возраста осуществлялось по методикам и схемам, представленным в работах таких ведущих отечественных ученых, как В.П. Алексеев, Г.Ф. Дебец [1964]; В.П. Алексеев [1966]; А.А. Зубов [1968]; В.И. Пашкова, Б.Д. Резников [1978]; М.А. Балабанова [1998a]. Полученные результаты сравнивались с таблицами определения возраста по степени прорастания зубов и длины диафизов без эпифизов, предложенными Д. Убелакером [Ubelaker, 1978].

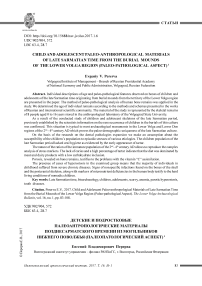

Материалом для исследования послужили костные останки 8 индивидов в возрасте от 0 до 16 лет. Сохранность скелетного материала различная. У 7 индивидов изучались черепные капсулы, а у 4 в наличии имелись кости посткраниального скелета. Останки детей происходят из подкурганных захоронений Волгоградской области и датируются II–IV вв. н.э. (рис. 1).

Описание материала.Курганный могильник Попов I

Курган 1, погребение 2. В сохранности черепная коробка, правая плечевая кость, правая лопатка, левая локтевая кость, два грудных и два поясничных позвонка. Исходя из степени прорезывания основных зубов и степени срастания эпифизов с диафизами на костях верхних конечностей возраст индивида на момент смерти 15–17 лет.

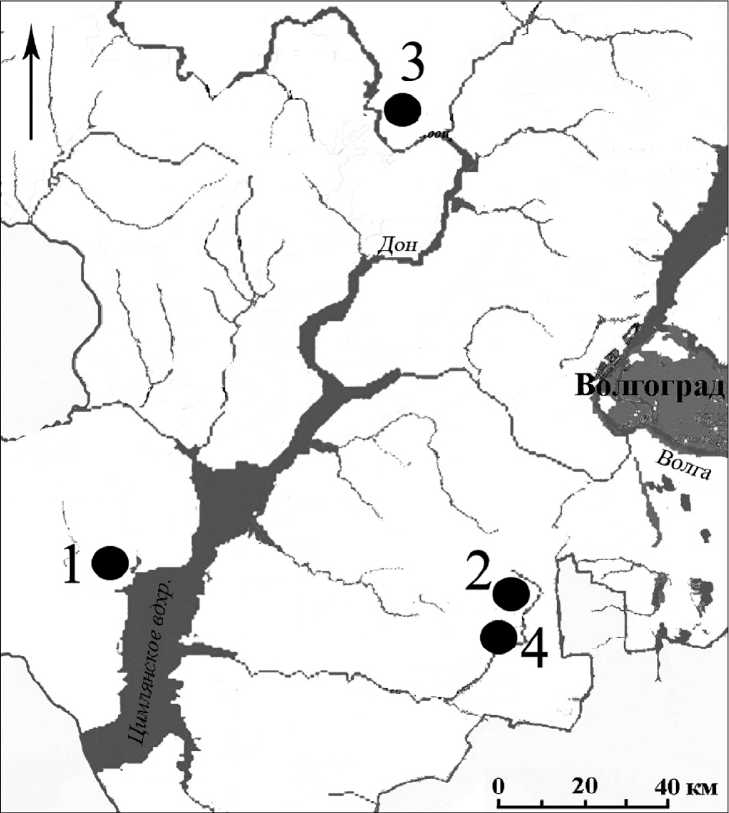

Обследование черепной капсулы показало наличие следов преднамеренной искусственной деформации кольцевого типа (рис. 2). Лобная кость разделена на две половины ме- топическим швом (рис. 3). С правой стороны в затылочной области, в лямбдовидном шве, зафиксированы вставные вормиевые кости. На зубах выявлены минерализованные отложения светло-желтого цвета.

Патологических отклонений на костях посткраниального скелета не обнаружено.

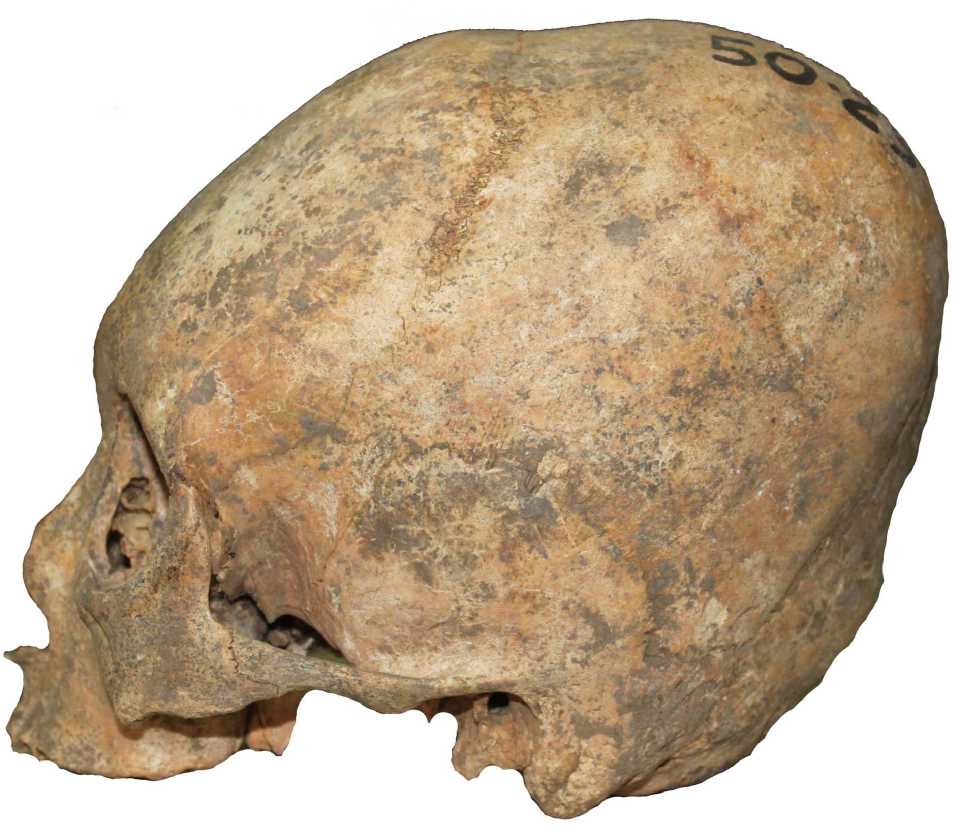

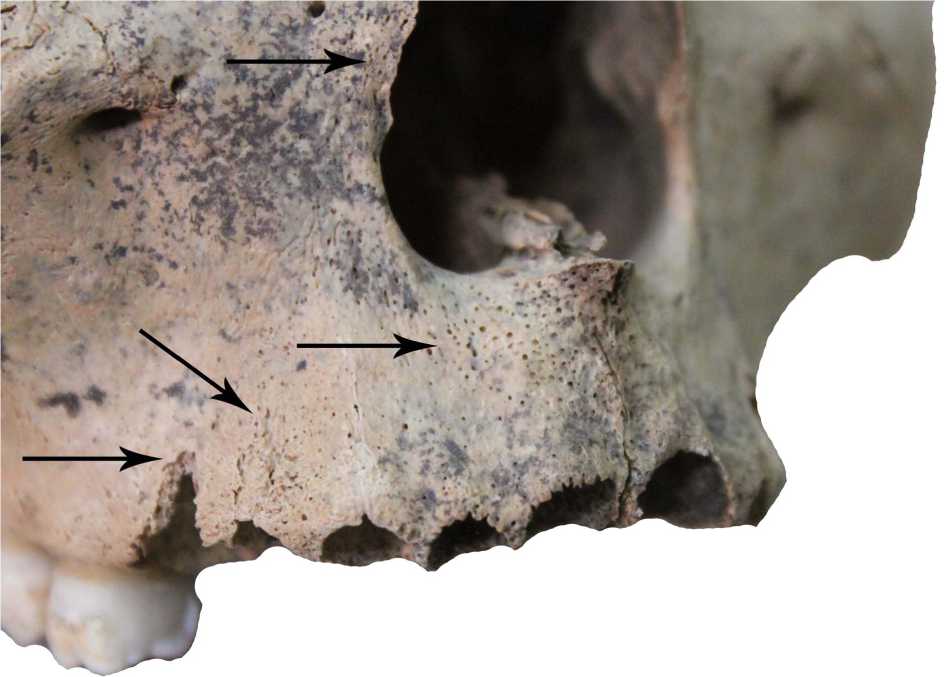

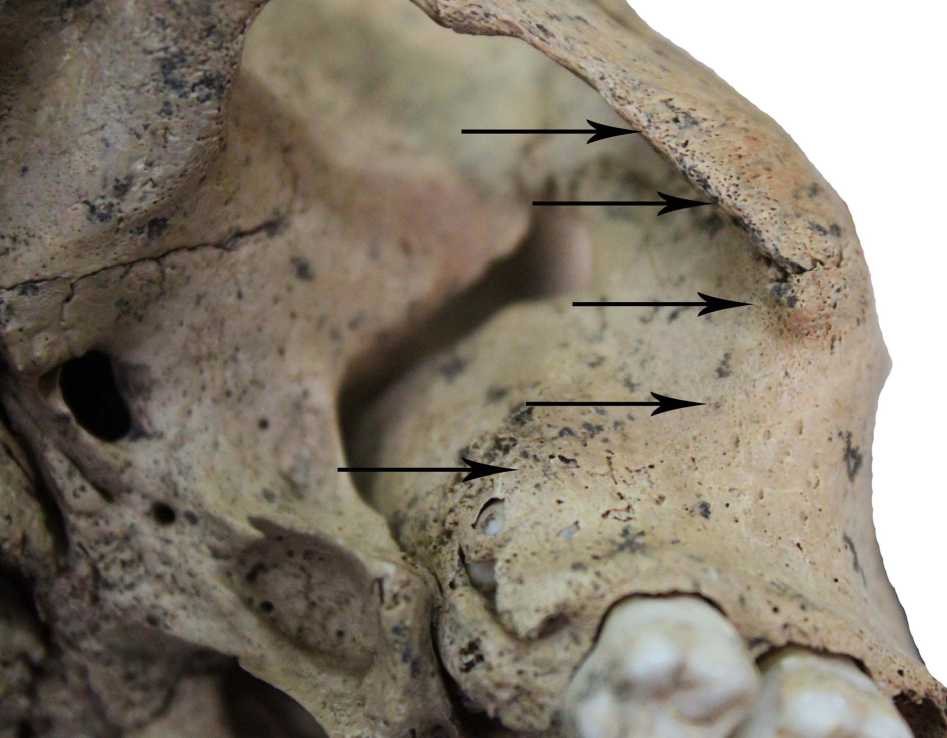

Курганный могильник Аксай I

Курган 4, погребение 1. В сохранности черепная коробка подростка 15–16 лет. Обследование черепной капсулы показало наличие на ней следов преднамеренной искусственной деформации кольцевого типа. Вся поверхность костей свода черепа с наружной стороны покрыта порозом – разреженной костной тканью, которая проявляется в виде множества питательных отверстий в надкостнице, местами переходя в периостит (рис. 4– 7). Следы воспаления надкостницы также были зафиксированы на больших крыльях сфеноида, на задней подглазничной части верхнечелюстных костей, на ветвях нижней челюсти, в особенности с правой стороны.

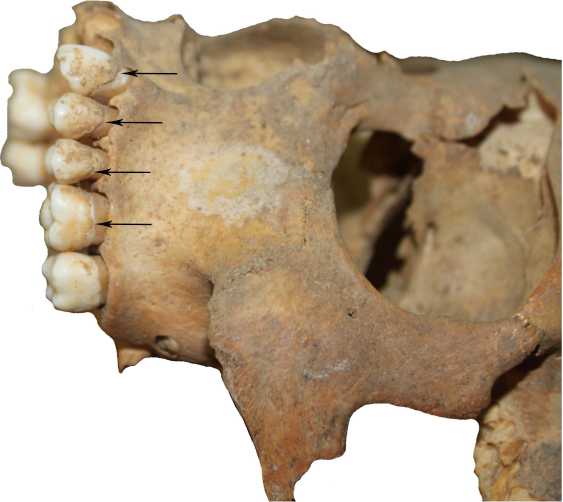

В глазницах подростка выявлены следы поротического гиперостоза первого балла – «cribra orbitalia». На зубах индивида зафиксированы минерализованные отложения светлого цвета (рис. 7). На нижних резцах и клыке с правой стороны обнаружены линии эмалевой недостаточности.

Курганный могильник Аксай II

Курган 34, погребение 2. В сохранности мелкие фрагменты таза, бедренные, большие и малые берцовые кости, а точнее их диафизарные части. Костные останки принадлежали ребенку 6–7 лет, что установлено по длине сохранившихся костей.

Обследование костных останков позволило установить на бедренных костях, на задней их поверхности следы порозности (множественные питательные отверстия и разреженности костной ткани). Признаки пороза костей фиксируются в средней и верхней части диафизов костей. Других патологических отклонений и особенностей на сохранившихся костях скелета обнаружить не удалось.

Курганный могильник Аксай V

В сохранности полный набор скелета ребенка 6,5–7 лет из погребения 1 кургана 4. Для исследования был доступен полный скелет ребенка. Возраст ребенка определялся по длинам диафизов костей скелета: правая плечевая кость – 161 мм; правая локтевая – 130 мм; правая бедренная кость – 218 мм; большая берцовая кость – 174 мм. Исходя из длин диафизов костей верхних и нижних конечностей возраст индивида на момент смерти – 4,5–5,5 лет. Оценка возраста по степени прорастания зубов показала, что ориентировочно ребенку около 6,5–7 лет. Таким образом, заметно, что возраст по разным схемам его определения не совпадает. Тем не менее в данном случае было принято решение остановиться на определении возраста по зубам.

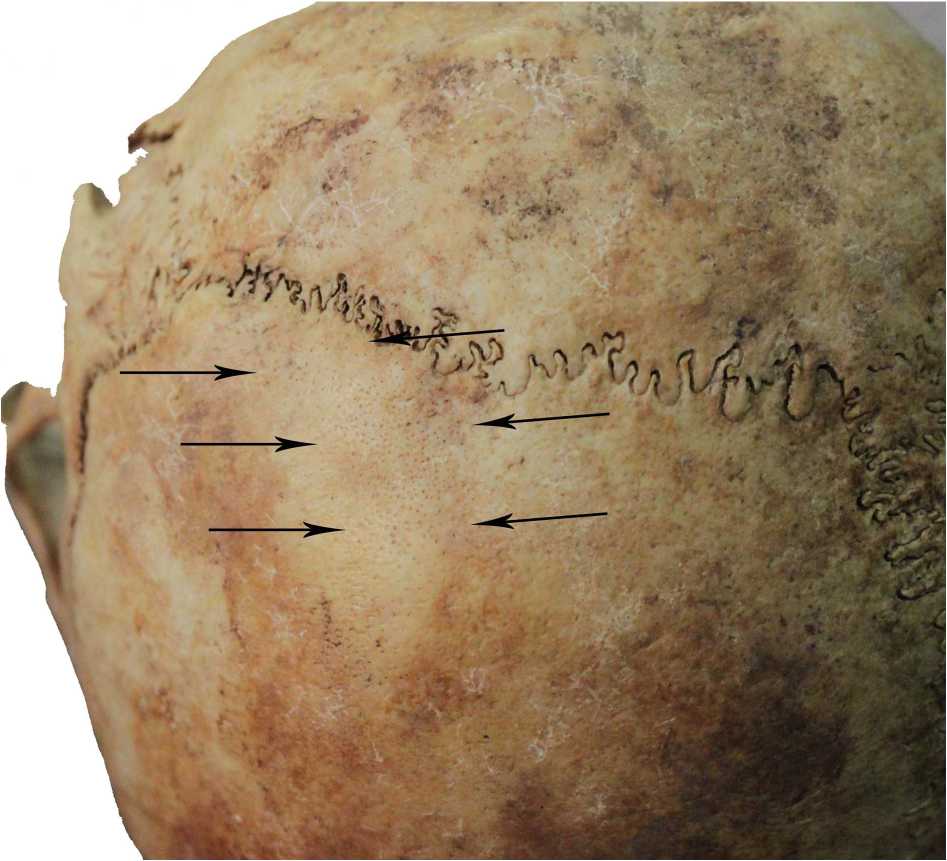

Черепная коробка со следами преднамеренной искусственной деформации кольцевого типа (рис. 8). Лобная кость разделена на две половины метопическим швом (рис. 9). В затылочном шве обнаружены множественные вормиевые кости: 8 с левой стороны и 6 с правой стороны (рис. 10). На внутренней поверхности костей свода черепа со стороны эндокрана выявлены признаки высокого внутричерепного давления в виде пальцевидных вдавлений.

В глазницах зафиксированы признаки «cribraorbitalia» первого балла (рис. 11) по А.П. Бужиловой [Бужилова и др., 1998]. Следы пороза костной ткани выявлены на затылочной кости в области лямбды (рис. 12). На костях черепа со стороны эндокрана установлены мощные пальцевидные вдавления. На зубах фиксируется зубной камень светло-желтого цвета и первого балла (рис. 13) по D.R. Brothwell [1972].

Патологических отклонений или аномалий в строении посткраниального скелета не обнаружено.

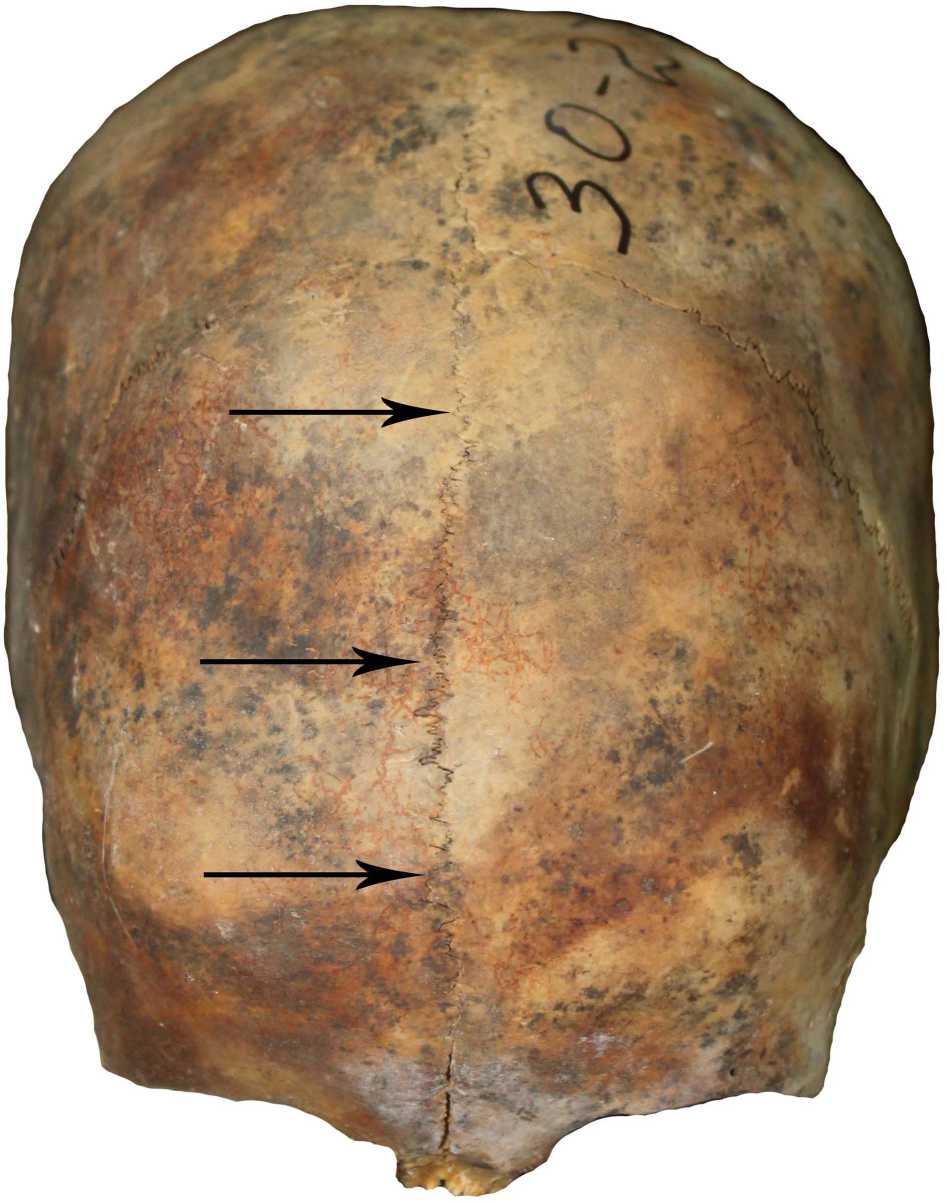

Курганный могильник Абганерово II

Курган 32, погребение 1. Исследовалась черепная коробка подростка 14–15 лет. В затылочной области в лямбдовидном шве с левой стороны выявлена дополнительная вставочная кость «ossagittalis». На нижней че- люсти в области третьих моляров выявлены следы слабого периостита костной ткани. На нижней челюсти с внутренней стороны в области венечных отростков фиксируется разреженность костной ткани – пороз. Аналогичные следы пороза наблюдаются на затылочной кости и на теменных костях в затылочной области (рис. 14).

При исследовании состояния зубной системы на коронках обнаружены минерализованные отложения светло-желтого цвета, первого балла (рис. 15). На клыках, резцах и премолярах верхней и нижней челюсти выявлены линии эмалевой гипоплазии.

Курган 35, погребение 1 . Для изучения были доступны мелкие фрагменты костей свода и лицевого отдела черепа, а также нижняя челюсть.

Исследование костей свода черепа показало наличие признаков внутричерепного давления в виде пальцевидных вдавлений. На височных костях обнаружены следы разреженности костной ткани на внутренней поверхности со стороны эндокрана. Также признаки пороза выявлены на больших крыльях сфеноида, на скуловых костях, на верхнечелюстных костях и на нижней челюсти в области альвеолярных отростков, в альвеолах. На нижней челюсти пороз отмечен на ветвях с внутренней стороны. На альвеолярных отростках верхней челюсти разреженность костной ткани переходит местами в воспаление надкостницы.

Курганный могильник Абганерово V

Курган 1, погребение 1. В сохранности черепная коробка и нижняя челюсть ребенка 3–4 лет. Череп носит на себе следы преднамеренной искусственной деформации лобно-затылочного типа. Изучение мозговой капсулы показало наличие в затылочной области на месте антропологической точки лямбда треугольной двусоставной родничковой кости «os triquetrous bipartitum». В затылочном шве с левой стороны обнаружены две дополнительные кости. На внутренней поверхности черепа со стороны эндокрана наблюдаются хорошо выраженные пальцевидные вдавления.

В орбитах ребенка имеются следы поро-тического гиперостоза в виде «cribra orbitalia»

первого балла, также гиперостоз выявлен на теменных костях и на затылочной кости.

Следы пороза костной ткани обнаружены на верхнечелюстных костях вокруг грушевидного отверстия, на альвеолярном отростке верхней и нижней челюсти. Вокруг слуховых отверстий на височных костях пороз переходит в воспаление надкостницы в виде слабого периостита. Признаки воспалительного процесса также наблюдаются и на основании черепа в области затылочного отверстия.

Обследование зубной системы показало наличие на коронках минерализованных отложений светло-желтого цвета. На первых молярах верхней челюсти имеются линии эмалевой гипоплазии.

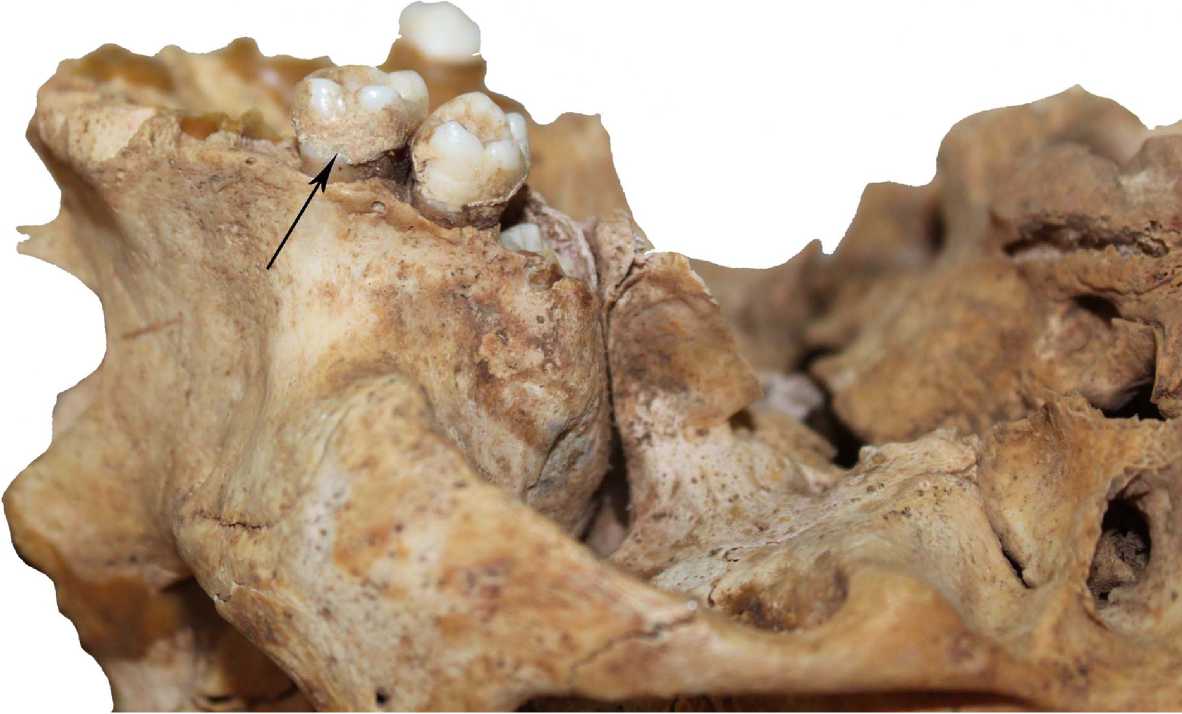

Курганный могильник Авиловский II

Курган 19, погребение 1. Для изучения были доступны черепная коробка, нижняя челюсть, правые плечевая, локтевая, тазовая и лучевая кости, левые бедренная, больше- и малоберцовые. Судя по состоянию зубной системы, третий моляр находится в альвеоле и еще не пророс, а затылочно-основной шов только начал срастаться. Можно сделать предположение, что возраст захороненного индивида, который, судя по тазовым костям, был мужского пола, 15–16 лет. При исследовании черепной коробки погребенного подростка на правой теменной кости в 5 мм от точки «bregma» прямо на сагиттальном шве, затрагивая обе теменные кости, обнаружен костный дефект по типу вмятины округлой формы размером 15 х 13 мм (рис. 16). Края повреждения ровные, сглаженные, следов прободения в полость черепа и воспалительного процесса не обнаружено. На внутренней поверхности черепа со стороны эндокрана отмечены следы высокого внутричерепного давления. При изучении зубочелюстной системы на сохранившихся зубах верхней и нижней челюсти зафиксирован зубной камень темно-коричневого цвета, а на верхних клыках следы горизонтально ориентированных линий эмалевой гипоплазии (рис. 17). Обследование костей посткраниального скелета показало, что на правой лучевой и локтевой, левой бедренной, малой и большеберцовой костях имеются сле- ды воспаления надкостницы. Так, на правой лучевой кости периостит кружевного типа отмечен на передней части межкостного края. На локтевой кости воспалительный процесс зафиксирован на передней поверхности диафиза кости, на латеральной и задней поверхности кости головки кости за гребнем супинатора, имея продолжение на протяжении всей поверхности межкостного края. На левой бедренной кости периостальная реакция наблюдается в проксимальной части диафиза на задней поверхности кости, с уровня гребенчатой линии доходя до конца шероховатой линии. На передней поверхности периостит начинается чуть ниже межвертельной линии, опускается к серединной части диафиза, расходясь от центра в латеральную и медиальную сторону. На большеберцовой кости воспаление надкостницы охватывает весь проксимальный конец и среднюю часть диафиза кости, местами доходя до медиального конца. На малоберцовой кости периостит распространился по всей медиальной и верхней части латеральной поверхности кости.

Результаты обследования

Деформация. Из семи исследованных черепных коробок позднесарматского времени на 4 (57,1 %) были обнаружены следы преднамеренной искусственной деформации головы (рис. 2, 8 ). Модификация черепа – один из наиболее характерных признаков и особенностей носителей позднесарматской культуры [Скрипкин, 1984; Балабанова, 1998б; 2001; 2004; Батиева, 2006; Малашев, Мошкова, 2010]. Процентное соотношение встречаемости деформации мозговой капсулы в исследуемой выборке неполовозрелых индивидов вполне соответствует показателям, отмечаемым во взрослых выборках, как суммарных, так и по отдельным могильникам [Балабанова, 2001; 2004, с. 172; Перерва, Балабанова, Зубарева, 2013, с. 23].

Тип деформации во всех четырех случаях кольцевой с элементами лобно-затылочного уплощения. Этот способ модификации мозговой коробки соответствует научным описаниям искусственно деформированных черепов позднесарматского времени, сделанным другими учеными [Жиров, 1940; Гинзбург,

1959; Фирштейн, 1970; Балабанова 1998б; Перерва, Балабанова, Зубарева, 2013].

Возрастные особенности группы. Проблемам демографии населения позднесарматского времени степной зоны Юга России антропологи неоднократно уделяли свое внимание [Батиева, 2007; 2011; Балабанова, 2000; 2009а; 2009б; Балабанова и др., 2015]. Кочевники II–IV вв. н.э. характеризуются такими яркими особенностями, как: половые диспропорции в погребениях в пользу мужчин, высокий уровень дожития и соответственно высокий средний возраст смерти, существует и еще одна важная особенность – малое количество детских и подростковых захоронений этого периода. Данную ситуацию описывает Е.Ф. Батиева [2011] на материалах могильников Нижнего Дона, а также М.А. Балабанова [Балабанова и др., 2015], которая исследовала позднесарматские комплексы междуречья Волги и Дона, Заволжья и Калмыцких степей. Именно поэтому исследуемая выборка представлена незначительным количеством детей. Один ребенок в возрасте от 1 до 3 лет, три индивида попадают в когорту «первое детство» 4–7 лет, остальные четыре скелета принадлежат подросткам.

Патологический анализ костных останков

Зубные отклонения. Эмалевая недостаточность (гипоплазия) – дефект развития коронки зуба, проявляющийся чаще всего в виде отдельных, дискретных ямочек, углублений или горизонтальных бороздочек на поверхности эмали, поражая постоянные зубы и являясь следствием нарушения процесса кальцификации [Зубов, 1968, с. 18]. Ряд исследователей сходится во мнении, что причиной развития данного патологического состояния зубов является систематический физиологический стресс [Lukacs et al., 2001; Skinner, Goodman, 1992; Lovell, 2000]. Среди этих стрессов ученые обычно выделяют генетические изменения, недостаточное питание, воздействие диеты или хронической болезни [Hillson, 1985; Ortner, Putschar, 1981; Skinner, Goodman, 1992; Larsen, 1997].

Частота встречаемости эмалевой недостаточности зубов в серии позднесарматских неполовозрелых индивидов достаточно высока – 71 %. Зафиксированы признаки эмалевой гипоплазии только на постоянных зубах или их закладках. Начиная фиксироваться у детей первого детства, в подростковом возрасте этот показатель достигает 100 % значения. Исходя из схемы «порядка кальцификации зубов», представленной в книге А.А. Зубова [1968], формирование эмалевой гипоплазии на коронках постоянных зубов происходило в возрастном интервале от 6 месяцев до 2,5 лет. Именно в это время в организме детей развивались хронические или острые состояния, приводящие к нарушению формирования эмалевого покрова.

Зубной камень. Еще одно патологическое отклонение на зубах, которое достаточно часто наблюдается в исследуемой выборке, – это минерализованные отложения. Причины возникновения зубного камня до сих пор однозначно не определены. Так, стоматологи указывают на следующие факторы: сильное слюноотделение, вязкая слюна, нарушение обмена веществ, неправильное питание, болезни желудочно-кишечного тракта, недостаточная гигиена рта, длительное питание мягкой пищей [Боровский, Леонтьев, 1991; Леус, 2007]. Как указывает П.А. Леус, образование зубного камня является физиологическим процессом. Возникает зубной камень в результате воздержания от чистки зубов. Первоначально в течение 1–2 дней образуется зубной налет, а через несколько недель он переходит в минерализованные отложения [Леус, 2007, с. 6–7]. По современным данным более 75– 80 % современного населения земного шара в процессе жизни приобретают наросты на зубах [Чиканова, Голованова, Грушко, 2013, с. 132].

Частота встречаемости зубного камня в выборке неполовозрелых индивидов позднесарматского времени достигает 86 %. Фиксируются минерализованные отложения у всех индивидов 4–7 лет и у всех подростков. Появление и развитие зубного камня у детей и подростков позднесарматского времени говорит об отсутствии гигиены ротовой полости начиная с самых ранних лет жизни. Диета же детей, вероятно, изобиловала мягкими продуктами питания мясомолочного комплекса.

Патологии, указывающие на нехватку микроэлементов в организме. Пороз. Д. Ортнером и рядом других ученых выде- лен набор специфических признаков на скелете, которые он описал как: пороз костей свода черепа, пороз на больших крыльях сфеноида, задней части верхнечелюстной кости, твердом небе, альвеолярных отростках верхней и нижней челюсти, короноидные отростки нижней челюсти с внутренней стороны, пороз в метафизарных зонах на длинных костях конечностей, а также в надостной и подостной ямках лопаток [Ortner, Ericksen, 1997; Ortner et al., 2001; Brown, Ortner, 2011].

Сходные маркеры были обнаружены на костных останках четырех индивидов позднесарматского времени: погребение 1 кургана 35 могильника Абганерово II, погребение 1 кургана 1 могильника Абганерово V, погребение 2 кургана 34 могильника Аксай II и погребение 1 кургана 4 могильника Аксай I.

Большая часть ученых поддерживают предположение Д. Ортнера, что патологические изменения на костях свода и лицевого отдела черепа, а также на ряде костей посткраниального скелета в виде пороза могут являться индикатором нехватки витамина С [Ortner, Ericksen, 1997; Ortner, et al., 2001; Melikan, Waldron, 2003; Brickley, Ives, 2006; Waldron, 2009; Brown, Ortner, 2011; Sinnott, 2013; Halcrow et al., 2014; Бужилова, 2005; Перерва, Балабанова, Зубарева, 2013].

Выявленная картина поражения порозом костей черепа и посткраниального скелета на материалах позднесарматского времени соответствует маркерам цинги, установленным Д. Ортнером и описанным другими исследователями [Mays, 2008; Maat, 2004; Фурх, Березина, Грески, 2013; Baustian, 2010; Crandall, Haagen, 2014 и др.].

Поротический гиперостоз. Гиперостоз черепа и орбит в научной литературе оценивается, как ответ костной ткани на анемию, возникающую в результате гипертрофии кроветворных тканей внутри костей черепной коробки [Standards, 1994, p. 120]. Обычно учеными фиксируется гиперостоз орбит «cribraorbitalia», наличие патологических отклонений на костях свода черепа (теменные кости или затылочная кость) является проявлением сильных хронических заболеваний.

В научной литературе существует дискуссия относительно объяснения причин возникновения поротического гиперостоза в че- ловеческих популяциях: следствие пищевого стресса, нехватка витамина B12, плохая санитарная обстановка, распространение паразитов в желудочно-кишечном тракте, результат процесса адаптации к неблагоприятным условиям и факторам среды [Hengen, 1971; Dunn, 1972; Mensforth et al., 1978; Huss-Ashmore et al., 1982; Goodman, Armelagos, 1988; Stuart-Macadam, 1992; Walker et al., 2009]. В то же время поротический гиперостоз орбит и костей свода черепа обычно исследователями оценивается как маркер развития железодефицитной анемии [Stuart-Macadam, 1992; Walker et al., 2009; Zuckerman et al., 2014; Куф-терин, 2016].

В случае с позднесарматским костным материалом маркеры нехватки железа в организме в подавляющем большинстве случаев отмечаются на костях свода черепа – 5 наблюдений. «Cribraorbitalia» была зафиксирована только два раза. В обоих случаях она сопровождалась отклонениями на затылочной и теменных костях.

Для поздних сарматов можно предположить несколько причин появления поротичес-кого гиперостоза. Анемия могла возникнуть как ответ организма на процесс адаптации к подвижному образу жизни и частой смене экологической обстановки. Кроме этого, физиологический стресс мог стать следствием употребления сырых продуктов животного происхождения, приводящего к распространению паразитов, подтверждения чему находятся в письменных источниках и этнографической литературе.

Воспалительные процессы

В процентном соотношении частота встречаемости признаков воспалительных процессов на костях детей и подростков позднесарматского времени достаточно высока. Так, из семи исследованных черепных капсул на трех выявлены следы периоститов. Из четырех посткраниальных скелетов на двух уставлены воспалительные процессы на костях диафизов (табл. 2).

Периоститы, зафиксированные на костях, могут быть следствием развития хронического заболевания, связанного с нехваткой некоторых микроэлементов в организ- ме, а также инфекций специфического и неспецифического характера. Обнаружение маркеров воспалительных процессов на костях также может быть результатом отсутствия норм санитарии, ведущих к различным неспецифическим инфекциям и паразитарным инвазиям.

Заключение

В результате приведенных выше индивидуальных описаний детских и подростковых костяков позднесарматского времени подтвердились ранее установленные исследователями сведения о редкой встречаемости детей в позднесарматских захоронениях. Всего удалось исследовать костные останки 4 индивидов детского возраста, в то же время среди них не было ни одного грудного ребенка. Данная ситуация, характерная для памятников II– IV вв. н.э., говорит о палеодемографической уникальности позднесарматской культуры.

Кроме этого у детей в позднесарматское время наблюдается большая частота встречаемости зубного камня, что можно расценивать как уникальное явление, зафиксированное впервые для материалов этого времени. Причины накопления зубного камня в столь раннем возрасте могут быть разные (белковая вязкая пища, отсутствие санитарной гигиены, генетическая предрасположенность и др.). Накопление данных позволит дифференцировать часть из них.

Отсутствие кариеса и высокий процент встречаемости зубного камня, сближает позднесарматских детей с более ранними сарматскими группами и даже с населением эпохи бронзы Нижнего Поволжья, у которых наблюдается, схожая картина распространения зубных патологий. В данных группах, как у скифов могильника Новозаведенное-II и у населения эпохи камня и бронзы Прикубанья, в диете доминировал мясомолочный комплекс с низким содержанием углеводов. Вероятно, у исследованной выборкибыл схожий тип питания.

Маркеры анемии, зафиксированные на костях свода черепа и в орбитах неполовозрелого населения, также в некоторой степени могут говорить о характере питания. Например, употребление в пищу сырых продуктов животного происхождения, приводящее к распространению паразитов, могло быть следствием развития нехватки железа в организме. К такой пище кочевники прибегали в голодные периоды или в сезон забоя скота, чему есть подтверждения в письменных и этнографических источниках.

Пороз, выявленный на костных останках 4 индивидов, говорит о проблеме усвоения витамина «С» или его недостатке. Локализация маркера на костях скелета позволяет объединить их в комплекс признаков, указывающих на наличие цинги. Это заболевание могли появиться у сарматов под влиянием ряда факторов. Например, таких как отсутствие или нехватка в рационе свежих продуктов, овощей и фруктов при затяжных зимних периодах, узкая специализация к мясомолочной диете с большой долей консервированных продуктов, а также периодическое возникновение голода, например в зимний период или в результате скоропалительного падежа скота.

Зафиксированные в группе признаки высокой частоты поротического гиперостоза на костях свода черепа указывают нам на то, что большая часть индивидов в детском возрасте перенесла тяжелые хронические заболевания (алиментарного, диспептического или воспалительного характера). Присутствие в исследуемой серии признаков неспецифических инфекций в виде воспалений на костях черепа и посткраниального скелета вместе с маркерами нехватки микроэлементов в организме человека свидетельствуют о суровых условиях жизни детей кочевников. Отсутствие санитарии, длительное пребывание на открытом воздухе, частые стрессы (голод, перекочевки с одного места на другое, холод, специфический рацион) оказывали негативное влияние на здоровье неполовозрелых индивидов позднесарматского времени.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Материал исследования

Таблица 1

|

№ п/п |

Могильник |

№ кургана, погребения |

Сохранность |

Возраст |

Деформация черепа |

Автор раскопок, публикации |

|

|

Череп |

Посткраниальный скелет |

||||||

|

1 |

Попов |

Курган 2, погребение 1 |

1 |

1 |

15–16 (подросток) |

1 |

Скворцов [2005] |

|

2 |

Абганерово II |

Курган 32, погребение 1 |

1 |

– |

14–15 (подросток) |

– |

Клепиков, Шинкарь [1997] |

|

3 |

Абганерово II |

Курган 35, погребение 1 |

1 |

– |

2,5 (раннее детство) |

– |

Клепиков, Шинкарь [1997] |

|

4 |

Абганерово V |

Курган 1, погребение 1 |

1 |

– |

3–4 (первое детство) |

1 |

Дьяченко [1996] |

|

5 |

Авиловский II, 1992 |

Курган 19, погребение 1 |

1 |

1 |

15–16 (подросток) |

Сергацков [1992] |

|

|

6 |

Аксай I, 1997 |

Курган 4, погребение 1 |

1 |

– |

15–16 (подросток) |

1 |

Дьяченко [1997] |

|

7 |

Аксай II |

Курган 34, погребение 2 |

– |

1 |

6–7 (первое детство) |

– |

Дьяченко [2006] |

|

8 |

Аксай V |

Курган 4, погребение 1, костяк 2 |

1 |

1 |

6,5–7 (первое детство) |

1 |

Клепиков [2006] |

Таблица 2

Возрастные особенности серии позднесарматского времени

|

Возрастные когорты |

Суммарная серия = 58 |

|

|

n |

% |

|

|

Грудной возраст до 1 года |

0 |

0 |

|

Раннее детство 1–3 года |

1 |

12,5 |

|

Первое детство 4–7 лет |

3 |

37,5 |

|

Второе детство 8–11 лет |

0 |

0 |

|

Подростковый возраст 12–16 лет |

4 |

50 |

Таблица 3

Признаки некоторых патологических состояний на черепе и костях посткраниального скелета

|

Название патологий/аномалий |

Суммарная выборка |

||

|

S |

N |

% |

|

|

Искусственная деформация |

7 |

4 |

51,4 |

|

Пальцевидные вдавления |

7 |

2 |

29 |

|

Кариес |

7 |

0 |

0 |

|

Зубной камень |

7 |

6 |

86 |

|

Эмалевая гипоплазия |

7 |

5 |

71 |

|

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа * |

7 |

4 |

51 |

|

Cribraorbitalia |

7 |

2 |

29 |

|

Поротическийгиперостоз костей свода черепа |

7 |

5 |

71 |

|

Воспалительные процессы на костях черепа (периостит) |

7 |

3 |

43 |

|

Периостит на костях посткраниального скелета |

4 |

2 |

50 |

|

Посмертные изменения |

8 |

1 |

12,5 |

Примечание . * Подразумевается набор признаков из бланка «Scorbuticskeletons», разработанный А.П. Бужиловой.

Таблица 4

Возрастные зависимости в проявлении некоторых патологических состояний в серии позднесарматского времени

|

Название патологий, аномалий/Возраста |

Раннее детство |

Первое детство |

Подростковый возраст |

|

N /% 1/0 |

N /% 2/2 |

N /% 4/2 |

|

|

Пальцевидные вдавления |

0/0 |

1/100 |

1/25 |

|

Зубной камень |

0/0 |

2/100 |

4/100 |

|

Эмалевая гипоплазия |

0/0 |

1/50 |

4/100 |

|

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа, посткрана |

1/100 |

2/100 |

1/25 |

|

Cribra orbitalia (гиперостоз орбит) |

0/0 |

1/50 |

1/25 |

|

Поротический гиперостоз костей свода черепа |

0/0 |

2/100 |

3/75 |

|

Признаки воспалительных процессов на костях черепа |

1/100 |

1/50 |

1/25 |

|

Периостит на костях посткраниального скелета |

0/0 |

1/50 |

1/50 |

Рис. 1. Карта расположения курганных могильников, костные материалы из которых исследуются в работе:

1 – курганный могильник Попов; 2 – курганный могильник Абганерово;

3 – курганный могильник Авиловский; 4 – курганный могильник Аксай

Fig. 1. Map of the location of burial cemeteries, bone materials from which are investigated in the work:

1 – Popov burial mound; 2 – Abganerovo burial mound; 3 – Avilovsky burial mound; 4 – Aksay burial mound

Рис. 2. Искусственно деформированный череп подростка из погребения 1 кургана 2 могильника Попов

Fig. 2. Artificially deformed skull of an adolescent from burial 1 of barrow 2 of Popov burial mound

Рис. 3. Метопический шов на лобной кости подростка из погребения 1 кургана 2 могильника Попов

Fig. 3. Metopic suture on the frontal bone of an adolescent from burial 1 of barrow 2 of Popov burial mound

Рис. 4. Пороз верхнего альвеолярного отростка, верхней челюсти под грушевидным отверстием у подростка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай I

Fig. 4. The porosis of the superior alveolar process, the upper jaw under the pear-shaped aperture of an adolescent from burial 1 of barrow 4 of Aksay I burial mound

Рис. 5. Пороз нижнего края правой носовой кости подростка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай I

Fig. 5. The porosis of the lower edge of the right nasal bone of an adolescent from burial 1 of barrow 4 of Aksay I burial mound

Рис. 6. Пороз правой скуловой кости и правой верхнечелюстной кости на задней подглазничной части у подростка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай I

Fig. 6. The porosis of the right zygomatic bone and the right maxillary bone on the posterior infraorbital part of an adolescent from burial 1 of barrow 4 of Aksay I burial mound

Рис. 7. Пороз нижнего альвеолярного края и отложения зубного камня на молярах нижней челюсти подростка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай I

Fig. 7. The porosis of the lower alveolar margin and the deposits of the dentition on the molars of the mandible of an adolescent from burial 1 of barrow 4 of Aksay I burial mound

Рис. 8. Деформация мозговой капсулы ребенка 6,5–7 лет из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V

Fig. 8. Deformation of brain capsule of a 6,5-7-year-old child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 9. Метопический шов на лобной кости ребенка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V Fig. 9. Metopic suture on the frontal bone of a child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 10. Дополнительные вормиевые кости в затылочном шве ребенка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V

Fig. 10. Additional epactal bones in the occipital suture of a child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 11. Cribraorbitalia – поротический гиперостоз орбит у ребенка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V

Fig. 11. Cribraorbitalia – a porotic hyperostosis of the orbits of a child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 12. Следы поротического гиперостоза теменной кости у ребенка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V

Fig. 12. Traces of the porotic hyperostosis of the parietal bone of a child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 13. Минерализованные отложения на зубах и пороз верхнего альвеолярного отростка у ребенка из погребения 1 кургана 4 могильника Аксай V

Fig. 13. Mineralized deposits on the teeth, and the porosity of the upper alveolar process of a child from burial 1 of barrow 4 of Aksay V burial mound

Рис. 14. Следы поротического гиперостоза на теменных костях подростка из погребения 1 кургана 32 могильника Абганерово II

Fig. 14. Traces of the porotic hyperostosis on the parietal bones of an adolescent from burial 1 of barrow 32 of Abganerovo II burial mound

Рис. 15. Зубной камень светло-желтого цвета на молярах верхней челюсти подростка из погребения 1 кургана 32 могильника Абганерово II

Fig. 15. Light color dental stone on the molars of the upper jaw of an adolescent from burial 1 of barrow 32 of Abganerovo II burial mound

Рис. 16. Дефект округлой формы на теменных костях подростка из погребения 1 кургана 19 могильника Авиловский II

Fig. 16. The defect of a rounded shape on the parietal bones of an adolescent from burial 1 of barrow 19 of Avilovsky II burial mound

Рис. 17. Отложения зубного камня на клыке, премолярах и молярах подростка из погребения 1 кургана 19 могильника Авиловский II

Fig. 17. Deposits of tartar on the canine, premolars and molars of an adolescent from burial 1 of barrow 19 of Avilovsky II burial mound

Список литературы Детские и подростковые палеоантропологические материалы позднесарматского времени из могильников Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 249 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Балабанова М. А., 1998а. Методика палеоантропологических исследований. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 84 с.

- Балабанова М. А., 1998б. Некоторые краниологические особенности поздних сарматов с искусственной деформацией головы//Вопросы краеведения: материалы VI и VII краеведческой конференции. Вып. 4-5. Волгоград. С. 41-45.

- Балабанова М. А., 2000. Демография поздних сарматов//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 206-209.

- Балабанова М. А., 2001. Социальная реконструкция поздних сарматов на основе анализа патологии, демографии и краниологии//Третья Кубанская археологическая конференция: (тез. докл. Междунар. археол. конф.). Краснодар; Анапа. С. 3-7.

- Балабанова М. А., 2004. О древних макрокефалах Восточной Европы//ОPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: сб. ст. Вып. 3. М.: Изд-во ИА РАН. С. 171-187.

- Балабанова М. А., 2009а. Хронологические особенности половозрастной структуры сарматских групп Нижнего Поволжья//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. № 1 (15). С. 5-12.

- Балабанова М. А., 2009б. Половозрастная структура населения позднесарматского времени Нижнего Поволжья//Российская археология. № 4. С. 79-88.

- Балабанова М. А., Клепиков В. М., Коробкова Е. А., Кривошеев М. В., Перерва Е. В., Скрипкин А. С., 2015. Половозрастная структура сарматского населения Нижнего Поволжья: погребальная обрядность и антропология. Волгоград: Изд-во Волгогр. фил. ФГБОУ ВО РАНХиГС. 272 с.

- Батиева Е. Ф., 2006. Искусственно деформированные черепа в погребениях Нижнедонских могильников (первые века нашей эры)//Искусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. Серия. «Opus: междисциплинарные исследования в археологии». М.: ИА РАН. С. 53-72.

- Батиева Е. Ф., 2007. Динамика демографических и краниологических характеристик Нижнедонских популяций раннего железного века//Современное состояние и пути развития Юга России: материалы регион. науч. конф. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 123-130.

- Батиева Е. Ф., 2011. Население Нижнего Дона в IX в. до н.э. -IV в. н.э. (палеоантропологическое исследование). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 160 с.

- Боровский Е. В., Леонтьев В. К., 1991. Биология полости рта. М.: Медицина. 304 с.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население: (Палеопатологические аспекты исследования). М.: ИА РАН. 189 с.

- Бужилова А. П., Козловская М. В., Лебединская Г. В., Медникова М. Б., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека. М.: Старый сад. 260 с.

- Бужилова А. П., 2005. Homosapiens: История болезни. М.: ИА РАН. 320 с.

- Гинзбург В. В., 1959. Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья (по материалам Калиновского могильника)//Материалы и исследования по археологии СССР. № 60. Древности Нижнего Поволжья. Т. I. М.: Изд-во Академии наук СССР. С. 524-594.

- Дьяченко А. Н., 1996. Отчет о проведении археологических исследований в Октябрьском районе Волгоградской области в 1996 г.//Архив археологической лаборатории ВолГУ.

- Дьяченко А. Н., 1997. Отчет о проведении археологических исследований в Октябрьском районе Волгоградской области в 1997 г.//Архив археологической лаборатории ВолГУ.

- Дьяченко А. Н., 2006. Отчет о проведении археологических исследований курганных могильников Аксай II и Аксай III в зоне строительства газопровода на территории Октябрьского района Волгоградской области в 2006 г.//Архив археологической лаборатории ВолГУ.

- Жиров Е. В., 1940. Об искусственной деформации головы//Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры. Вып. VIII. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР. С. 80-87.

- Зубов А. А., 1968. Одонтология. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 199 с.

- Клепиков В. М., 2006. Отчет о проведении археологических исследований курганных могильников Аксай IV и Аксай V в зоне строительства газопровода на территории Октябрьского района Волгоградской области в 2006 г.//Архив археологической лаборатории ВолГУ.

- Клепиков В. М., Шинкарь О. А., 1997. Позднесарматский могильник Абганерово II//Историко-археологические исследования в Нижнем Поволжье. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Вып. 2. С. 81-101.

- Кривошеев М. В., 2010. Вопросы происхождения и развития позднесарматской культуры в Нижнем Поволжье//Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественнонаучным данным): материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов «История и культура сарматов». Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 57-92.

- Кривошеев М. В., Скрипкин А. С., 2006. Позднесарматская культура междуречья Волги и Дона. Проблема становления и развития//Российская археология. № 1. С. 124-136.

- Куфтерин В. В., 2016. Палеопатология детей и подростков Гонур-Депе (Туркменистан)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1 (32). С. 91-100.

- Леус П. А., 2007. Отложения на зубах. Роль зубного налета в физиологии и патологии полости рта. Минск: Изд-во БГМУ. 32 с.

- Малашев В. Ю., Мошкова М. Г., 2010. Происхождение позднесарматской культуры: (К постановке проблемы)//Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественнонаучным данным): материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов «История и культура сарматов». Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 37-56.

- Мошкова М. Г., 1994. К вопросу о двух локальных вариантах или культурах на территории Азиатской Сарматии в II-IV вв. н.э.//Проблемы истории и культуры сарматов. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 18-23.

- Отчет об археологических раскопках в Чернышковском районе Волгоградской области курганного могильника Попов I в 2005 г., 2005//Архив ВОКМ. № 206.

- Пашкова В. И., Резников Б. Д., 1978. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1978. 320 с.

- Перерва Е. В., 2002. Палеопатология поздних сарматов из могильников Есауловского Аксая//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. М.: Изд-во ИА РАН. Вып. 1-2. С. 141-152.

- Перерва Е. В., Балабанова М. А., Зубарева Е. Г., 2013. Коллекция искусственно деформированных черепов научно-учебного кабинета-музея антропологии Волгоградского государственного университета. Палеоантропология. Волгоград: Изд-во Волгогр. фил. ФГБОУ ВО РАНХиГС. 116 с.

- Сергацков И. В., 1992. Отчет о раскопках Иловлинской археологической экспедиции Волгоградского государственного университета в 1992 году//Архив археологической лаборатории ВолГУ.

- Скворцов Н. Б., 2005. Отчет об археологических раскопках в Чернышковском и Николаевском районах Волгоградской области в 2004 г.

- Скрипкин А. С., 1984. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 150 с.

- Скрипкин А. С., 1997. Этюды по истории и культуре сарматов. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 103 с.

- Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии, 2009. Вып. IV. Позднесарматская культура. М.: Восточная литература. 176 с.

- Фирштейн Б. В., 1970. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом освещении//Антропологические данные к вопросу о великом переселении народов авары и сарматы. Л.: Наука. 201 с.

- Фурх К., Березина Н. Я., Грески Ю., 2013. Голодание и цинга среди населения Северного Кавказа//Международная научная конференция «Население Юга России с древнейших времен до наших дней» (Донские антропологические чтения): сб. ст. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 54-56.

- Чиканова Е. С., Голованова О. А., Грушко И. С., 2013. Фазовый, элементный, аминокислотный, структурный состав минералов зубных и слюнных камней//Системы, методы, технологии . № 1 (17). P. 132-138.

- Baustian K. M., 2010. Health status of infants and children from the Bronze Age tomb at Tell Abraq, United Arab Emirates 2010. UNLV Theses. Dissertations. Professional Papers. Capstones. 355 р.

- Brickley M., Ives R., 2006. Skeletal Manifestations of Infantile Scurvy//American Journal of Phisical Anthropology. Vol. 129. P. 163-172.

- Brothwell D. R., 1972. Digging up Bones. London: Trustees of British Museum. 316 p.

- Brown M., Ortner D. J., 2011. Childhood Scurvy in a Medieval Burial from Maиvanska Mitrovica, Serbia//International Journal of Osteoarchaeology. № 21. P. 197-207.

- Crandall J. J., Haagen D. K., 2014. Advancements, challenges, and prospects in the paleopathology of scurvy: Current perspectives on vitamin C deficiency in human skeletal remains//International Journal of Paleopathology. Elsevier Inc. № 5. P. 1-8.

- Dunn F. L., 1972. Intestinal parasites in Malayan aborigines (Orang 39-45.Asli)//Bulletin of the World Health Organization. № 46. P. 99-113.

- Goodman A. H., Armelagos G. J., 1988. Childhood stress and decreased longevity in a prehistoric population//American Anthropologist. Vol. 90 (4). P. 936-944.

- Halcrow S. E., Harris N. J., Beavan N., Buckley H. R., 2014. First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: Multifactorial etiologies of vitamin C deciency in a tropical environment//International Journal of Paleopathology.Vol. 5. P. 63-71 DOI: 10.1016/j.ijpp.2014.01.004

- Hengen O. P., 1971. Cribraorbitalia: Pathogenesis and probable etiology//Homo. № 22. P. 57-75.

- Hillson S., 1985. Teeth. Cambridge manuals in Archaeology Cambridge: Cambridge University Press. 368 p.

- Нuss-Аshmore R., Goodman A. H., Armelagos G. J., 1982. Nutritional Inference from Palaeopathology//Advances in Archaeological Method and Theory. Vol. 5. P. 395-464.

- Larsen C. S., 1997. Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton. Cambridge: Cambridge University Press. 461 p.

- Lovell N. C., 2000. Dental Enamel Defects as Indicators of Nutritional Stress in Old Kindom Egypt//Man Environment Relationship. № 9. P. 125-131.

- Lukacs J. R., Walimbe S. R., Floyd Br., 2001. Epidemiology of enamel hypoplasia in deciduous teeth: Explaining variation in prevalence in Western India//American Journal of Human Biology. Vol. 13. Iss. 6. November/December 2001. P. 788-807.

- Maat G. J. R., 2004. Scurvy in Adults and Youngsters: the Dutch Experience. A Review of the History and Pathology of a Disregarded Disease//International Journal of Osteoarchaeology. № 14. P. 77-81.

- Mays S. A., 2008. Likely Case of Scurvy from Early Bronze Age Britain//International Journal of Osteoarchaeology. № 18. P. 178-187.

- Melikian M., Waldron T., 2003. An Examination of Skulls from Two British Sites for Possible Evidence of Scurvy//International Journal of Osteoarchaelogy. Vol. 7. P. 207-212.

- Mensforth R., Lovejoy C., Lallo H., Armelagos G., 1978. The Role of Constitutional Factors, Diet and Infectious Disease in the Etiology of Porotic Hyperostosis and Periosteal Reactions in Prehistoric Infants and Children//Medical Anthropology. № 2. P. 1-59.

- Ortner D. J., Putschar W. G. J., 1981. Identification of Pathological Conditions in Humah Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Inst. Press. 479 p.

- Ortner D. J., Ericksen M. F., 1997. Bone Changes in the Human Skull Probably Resulting from Scurvy in Infancy and Childhood//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 7. P. 212-220.

- Ortner D. J., Butler Wh., Cafarella J., Millian L., 2001. Evidence of probable Scurvy in Subadults From Archeological Sites in north America//American journal of Physical anthropology. № 114. P. 343-351.

- Sinnott C. A., 2013. A Bioarchaeological and historical analysis of scurvy in eighteenth and nineteenth century England. A thesis submitted for the degree of doctor of philosophy. Cranfield University. 279 p.

- Skinner M., Goodman A. H., 1992. Anthropological Uses of Developmental Defects of Enamel//Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods. New York: Wiley-Liss. P. 153-174.

- Standards for data collection from human skeletal remains//Arkansas archeological survey research series. № 44.

- Stuart-Macadam P., 1992. Porotic Hyperostosis: A New Perspective//American Journal of Physical Anthropology. № 87. P. 39-47.

- Waldron T., 2009. Paleopathology. New York: Cambridge university press. 299 p.

- Ubelaker D. H., 1978. Human Skeletal Remains. Excavation, Analesis, Interpretation. Chicago: Adline Publishing company. 116 p.

- Walker Ph. L., Bathurst R., Richman R., Gjerdrum Th., Andrushko V. A., 2009. The Cause of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal of the Iron-Deficience Anemia Hypothesis//American Journal of Physical Anthropology. № 139. P. 109-125.

- Zuckerman M. K., Garofalob E. M., Frohlichc V., Ortner D. J., 2014. Anemia or scurvy: A pilot study on differential diagnosis of porous and hyperostotic lesions using differential cranial vault thickness in subadult humans//International Journal of Paleopathology. № 5. P. 27-33.