Детское погребение первой половины VII в. с пальчатыми фибулами днепровского круга из могильника у села Лучистое в Юго-Западном Крыму

Автор: Хайрединова Э.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется найденная в Юго-Западном Крыму, на раннесредневековом участке могильника у с. Лучистое, детская могила 152а. Дается описание инвентаря, определяется его назначение, выявляется круг аналогий и обосновывается датировка. По зафиксированному in situ расположению предметов в погребении реконструируется детский убор. По аналогичным находкам из могильника у с. Лучистое прослеживаются особенности детского костюма с вещами круга «древностей антов», анализируются его отличия от традиционного женского костюма крымских готов.

Юго-западный крым, могильник у с. лучистое, крымские готы, пальчатые фибулы, детский костюм

Короткий адрес: https://sciup.org/143163946

IDR: 143163946

Текст научной статьи Детское погребение первой половины VII в. с пальчатыми фибулами днепровского круга из могильника у села Лучистое в Юго-Западном Крыму

Для характеристики материальной культуры раннесредневекового гото-аланского населения Юго-Западного Крыма большое значение имеют находки из могильника у с. Лучистое, расположенного в Алуштинском городском округе, у юго-западного подножия горного массива Демерджи. Могильник относится к группе памятников, расположенных от низовьев реки Черная до Алушты, т. е. в регионе, где исследователи локализуют описанную Прокопием Кесарийским в трактате «О постройках» страну Дори, населенную готами ( Айбабин , 2015. С. 315, 317). Это единственный известный на сегодняшний день крымский некрополь, функционировавший на протяжении долгого периода – с конца IV и до третьей четверти XVIII в., погребальные сооружения которого не были разграблены. Благодаря многочисленным, зафиксированным in situ находкам из закрытых комплексов, памятник стал эталоном для разработки хронологии средневековых древностей Крыма ( Айбабин , 1990; Айбабин, Хайрединова , 2008) и дает богатый материал для реконструкции костюма.

Описание погребения

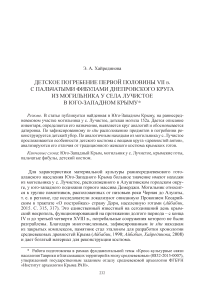

В 2000 г. на нижней террасе северо-западного раннесредневекового участка могильника, под 2,0–2,55-метровым натечным слоем открыта могила 152а. Она сооружена над камерой склепа 152, вырытого ниже по склону. После обрушения свода в камере склепа большая часть могилы 152а просела на 0,05–0,15 м, а ее северо-западный борт разрушился (рис. 1, I ). Овальная в плане могила (длина – 1,35 м; ширина – 0, 37 м; борта прослежены на высоту – 0,4 м) ориентирована длинной осью с юго-востока на северо-запад. На дне могилы зачищены остатки погребения ребенка, похороненного вытянуто на спине, головой на северо-запад, с вытянутой вдоль туловища правой рукой и со слегка согнутой в локте левой. Погребение прослежено по костному тлену и темно-коричневому тлену от савана (рис. 1, II ).

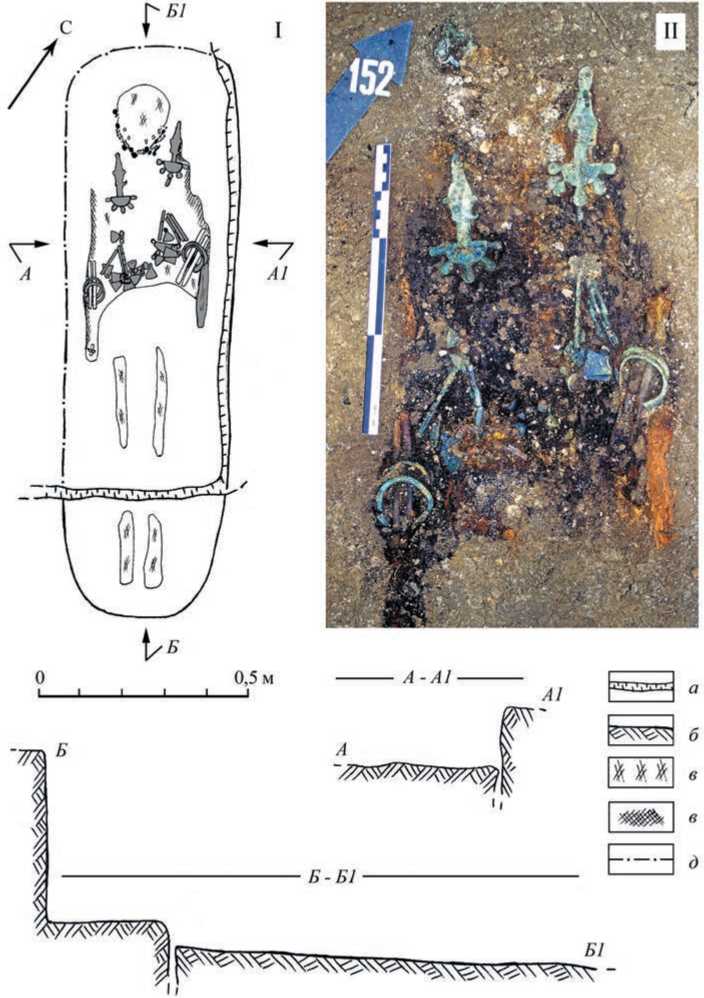

В захоронении найдены: в области правой височной кости – сохранившаяся фрагментарно бронзовая серьга (рис. 2, 1 ); в области шеи – бусы из стекла, янтаря, белого металла (рис. 2, 2 ) и железная застежка (рис. 2, 3 ); вдоль плечевых костей – лежавшие головками вниз бронзовые пальчатые фибулы (рис. 2, 4, 6 ); под левой фибулой – бронзовая пронизь (рис. 2, 5 ); в области пояса – бронзовые пронизи-трубочки, трапециевидные подвески (рис. 2, 8–11 ) и шесть колокольчиков (рис. 2, 7 ), стеклянные бусы (рис. 2, 12 ) и фрагменты подвески-лунницы из белого металла (рис. 2, 13 ), а также – железная пряжка (рис. 2, 14 ); на костях обоих предплечий – по два бронзовых браслета (рис. 2, 16, 17 ); под левой локтевой костью – железный нож с остатками деревянных ножен и рукояти (рис. 2, 15 ); на фаланге одного из пальцев правой руки – фрагменты бронзового перстня (рис. 2, 18 ).

Характеристика инвентаря

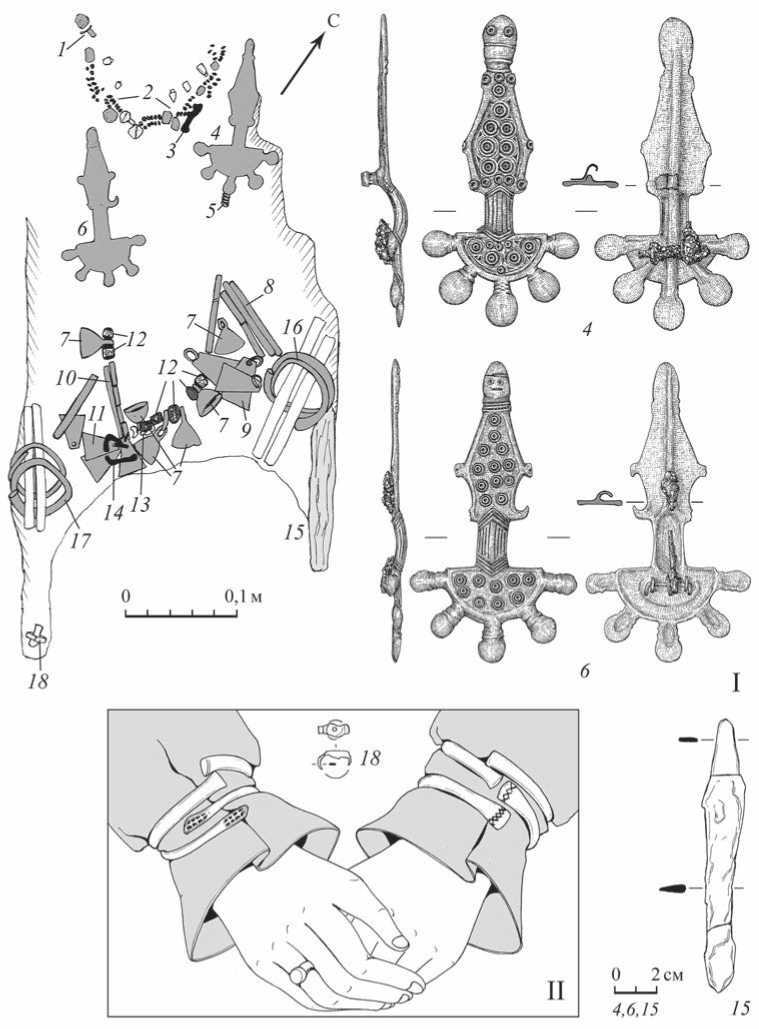

Фибулы с полукруглой головкой с пятью выступами – пальцами, прогнутой спинкой и ромбической ножкой с овальным выступом на завершении (рис. 3, 2, 8 ) отлиты из бронзы. Головка и ножка украшены концентрическими кружками с точкой в центре. Фибулы различаются размерами и некоторыми элементами декора. Так, лежавшая на правой стороне грудной клетки фибула с двумя клювовидными выступами у основания спинки (один из них утрачен в древности) и широкой головкой с небольшими выступами-пальцами (рис. 2, 6 ; 3, 2 ) покрыта концентрическими кружками (по три в каждом декоративном элементе), расположенными на расстоянии друг от друга, а овальный выступ на завершении ножки украшен стилизованным изображением личины: глаза переданы двумя кружками с точкой в центре, рот обозначен небольшой горизонтальной линией (рис. 3, 2а ). Над личиной прорезаны две горизонтальные линии, обозначающие прическу или головной убор. Длина фибулы – 13,7 см, ширина головки – 7,7 см. Вторая фибула с широкими выступами-пальцами, лежавшая на левой стороне грудной клетки, украшена близко расположенными друг к другу и занимающими почти всю поверхность головки и ножки концентрическими кружками (по два или по три в каждом декоративном элементе) (рис. 2, 4 ; 3, 8 ). Длина фибулы –

Рис. 1. Могильник у с. Лучистое. Могила 152а

I – план, разрезы; II – фото, вид с юго-востока.

Условные обозначения : а – трещины; б – материковый глинистый грунт; в – костный тлен; г – темно-коричневый органический тлен; д – разрушенный борт могилы

(рисунок и фото автора)

-

14,2 см; ширина головки – 7,1 см. Фибула ремонтировалась: на месте сломанного приемника иглы была напаяна узкая согнутая пластина. Иглы и пружины обеих фибул выполнены из железной, круглой в сечении проволоки.

Фибулы относятся к группе наплечных застежек днепровского круга. По декору в виде концентрических кружков с точкой в центре они выделены в тип I ( Айбабин , 1990 . С. 22–25). В Юго-Западном Крыму однотипные пальчатые фибулы найдены в Суук-Су и Артеке ( Репников , 1906. Табл. VI, 1, 9 ; VII, 3, 7 ; 1907. Табл. XIII, 3 ), на склоне Эски-Кермена ( Айбабин, Хайрединова , 2008. Рис. 29, 16 ), в окрестностях Мангупа ( Mączyńska et al. , 2016. Taf. 387) и в Баклинском Овраге. Обломок такой фибулы был прикреплен с обратной стороны большой пряжки с ромбическим щитком (вторая половина VII в.) из склепа 98 на склоне Чуфут-Кале ( Кропоткин , 1965. Рис. 44, 7 ; 45, 5 ). В могильнике у с. Лучистое обнаружено более сорока фибул типа I. Самые ранние из них происходят из комплексов первой четверти VII в., поздние – из погребений второй половины VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2008. Рис. 13, 7, 25 ; 2014. Рис. 6, 34 ). Две фибулы типа I, по форме и декору близкие публикуемым, выявлены в Лучистом: в склепе 240 – в женском погребении с орлиноголовой пряжкой 2-го варианта первой четверти VII в.

В VII в. в Юго-Западном Крыму наряду с фибулами типа I пользовались популярностью и другие застежки днепровского круга: пальчатые с Ѕ-видными завитками (тип II) и с бордюром из птичьих головок (тип III), а также антропо-зооморфные разных типов ( Айбабин, Хайрединова , 2008. С. 28–31). Многие из этих фибул, скорее всего, были привезены из Поднепровья, где известны многочисленные находки однотипных изделий ( Корзухина , 1996; Гавритухин, Обломский , 1996. С. 36–38). Не исключено, что некоторые фибулы делали ремесленники Юго-Западного Крыма из привозного сырья. Находка пары бракованных пальчатых фибул типа I в Лучистом (погребение первой четверти VII в. из склепа 54) подтверждает возможность производства подобных изделий местными мастерами ( Айбабин , 1990. С. 25).

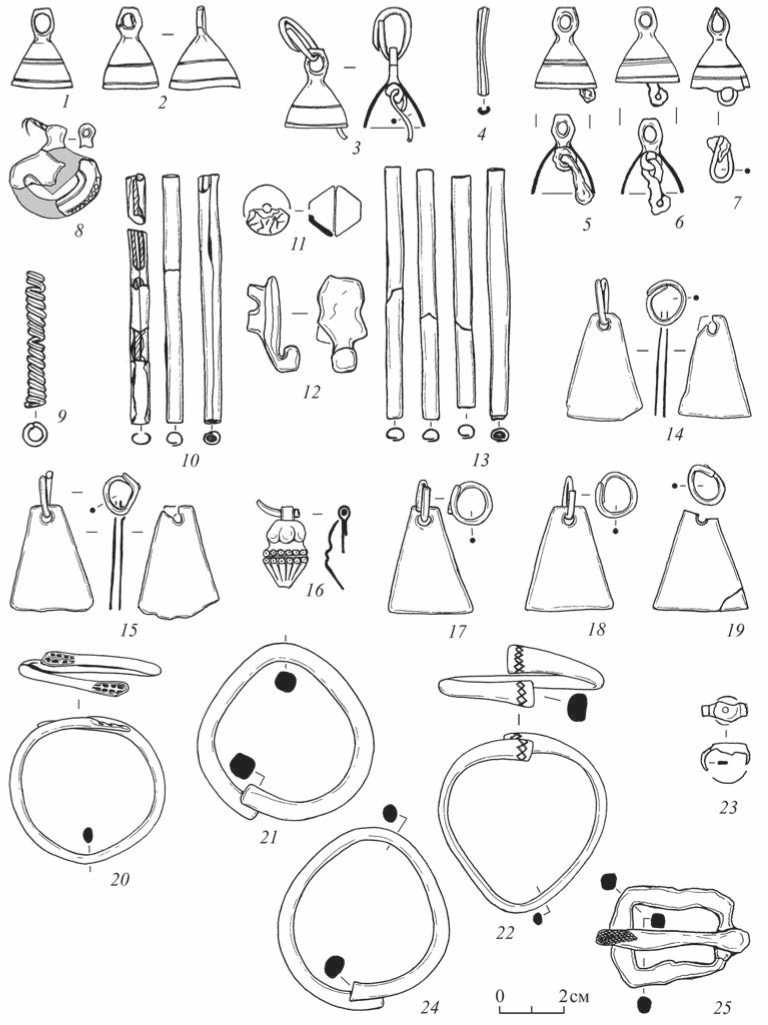

Бронзовая серьга сохранилась фрагментарно. Она состоит из кольца из круглой в сечении проволоки и подвески из тонкой пластины со штампованным декором в виде полусферических выступов, имитирующих зернь (длина – 2,6 см; рис. 4, 16 ). Аналогичные серьги в Лучистом обнаружены в склепе 35, в слое с погребениями первой половины VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2008. Табл. 105, 4–7 ).

В состав ожерелья , обнаруженного в области шеи, входили: 225 сферических бисерин из черного глухого стекла с продольной структурой ядра (диаметр – 0,4 см); 12 янтарных бочковидных уплощенных бусин (длина – 0,8–1,4 см); бусины из белого металла (свинца или олова): одна в виде трех объединенных шариков (длина – 1,3 см) и четыре полые биконические плохой сохранности, образованные двумя усеченно-коническими деталями, соединенными широкими основаниями (диаметр – 1,4–1,5 см, длина – 1,0–1,5 см; рис. 4, 11 ). Уплощенные янтарные бусы вместе с черным стеклянным бисером часто использовались в ожерельях второй половины VI – первой половины VII в. Нередко такие ожерелья носили дети ( Хайрединова , 2007. Рис. 10, 2 ; 11, 1, 2 ; 2015. Рис. 10, 5–7 ; 11, I ; 12, I, II ). Находки полых металлических биконических составных бус единичны в Юго-Западном

Крыму. В Лучистом найдено две подобные бусины. Одна из них, выполненная из бронзы, обнаружена в склепе 59 – в детском погребении перв. половины VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2014. Табл. 103, 10, 11 ), фрагмент второй, отлитой из свинца или олова, выявлен в склепе 38 – в детском захоронении втор. половины VII в. ( Айбабин, Хайрединова , 2008. Табл. 137, 9 ). Аналогичные по форме и размерам изделия, определяемые исследователями как ворворки, широко распространены среди вещей круга «древностей антов» ( Щеглова , 1999. С. 300). Многочисленные литейные формы для их изготовления найдены в Поднестровье, на Бернашевском поселении пражской культуры ( Винокур , 1997. С. 91–96. Рис. 39–41). Обычно исследователи относят эти предметы к деталям конской сбруи или к украшениям женского головного убора, служившим для оттягивания концов полотнища ( Гавритухин, Обломский , 1996. С. 16. Рис. 33, 18–65 ; 34, 2–99 ; Щеглова , 1999. С. 300). Не отрицая указанного назначения свинцовых полых усеченных конусов, обратим внимание на то, что, судя по находкам из Лучистого, однотипные изделия небольших размеров, соединенные широкими основаниями, могли использоваться и в качестве бус (рис. 5, 2 ).

Железная застежка выполнена в виде геральдического щитка с крючком, завершающимся сферическим выступом (размеры 1,4 × 3,1 см; рис. 4, 12 ). На обратной стороне щитка сохранились фрагменты двух петель для крепления на ремне или для пришивания к ткани. Такая же по форме, но более крупная застежка найдена в Лучистом, в склепе 294, в погребении второй половины VII в.

Спиралевидная пронизь скручена из подтреугольной в сечении проволоки (длина – 4,3 см; диаметр – 0,6 см; рис. 4, 9 ). Аналогичные пронизи многочисленны в захоронениях VII в. из Лучистого ( Айбабин, Хайрединова , 2008. Табл. 102, 20 ; 137, 5–8, 13 ; 2014. Табл. 39, 3 ) и известны в днепровских раннесредневековых кладах ( Гавритухин, Обломский , 1996. Рис. 21, 8–19 ). Пластинчатая трехрогая с петелькой для подвешивания и небольшими полусферическими выступами по краю, имитирующими декор из зерни или скани (размеры 2,9 × 3,0 см; рис. 4, 8 ), отлита из белого металла (свинца или олова). Подобные подвески в Лучистом найдены в склепе 100, в женском погребении с орлиноголовой пряжкой 2-го варианта конца VI – первой четверти VII в. По форме и декору лунница близка литым изделиям пражской культуры из Бернашевского поселения (Поднестровье) ( Винокур , 1997. С. 57–59. Рис. 18; 19).

Бронзовые конические колокольчики с граненой петелькой для подвешивания украшены по центру и вдоль нижнего края тулова врезными горизонтальными линиями (рис. 4, 1–3 ; 5–7). Высота колокольчиков – 2,3–2,5 см, диаметр основания – 2,0–2,2 см. Один из них подвешен к кольцу из круглой в сечении проволоки

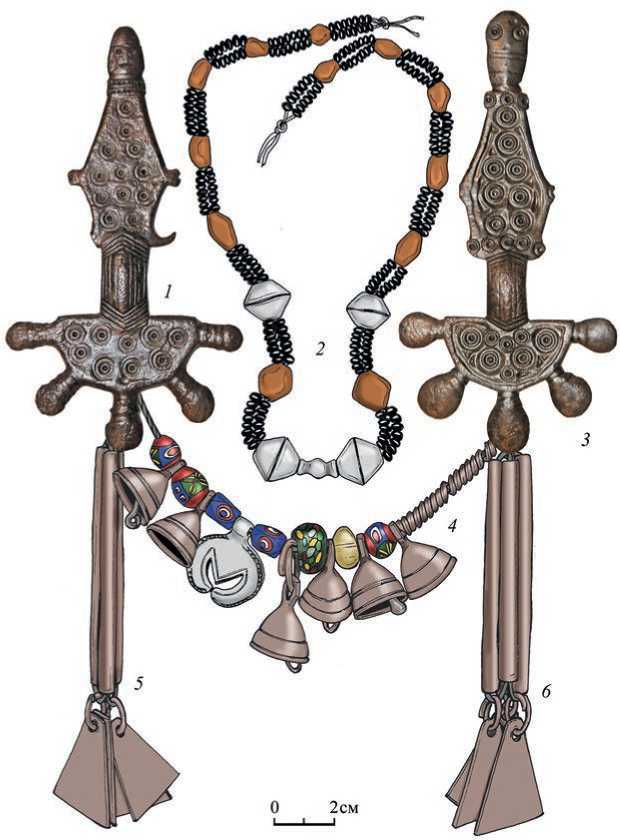

Рис. 2. Могильник у с. Лучистое. Могила 152а

I – план погребения с зафиксированным in situ расположением инвентаря; II – реконструкция украшений рук погребенного ребенка (реконструкция и рисунок автора)

-

1 – серьга; 2 – ожерелье; 3 – застежка; 4, 6 – пальчатые фибулы; 5 – пронизь; 7 –колоколь-чики; 8–11 – детали шумящей подвески; 12 – бусины; 13 – лунница; 14 – пряжка; 15 – нож с остатками деревянных ножен; 16, 17 – браслеты; 18 – перстень

1, 4–11, 16–18 – бронза; 2 – стекло, янтарь, белый металл; 12 – стекло; 13 – белый металл; 3, 14, 15 – железо

Рис. 3. Могильник у с. Лучистое. Находки из могилы 152а (фото автора)

1, 7 – трубочки-пронизи; 2, 8 – пальчатые фибулы днепровского круга типа I; 3–6 – трапециевидные пластинчатые подвески с заходящими друг за друга концами (рис. 4, 3). Внутри четырех колокольчиков сохранились язычки, выполненные из железной (рис. 4, 5, 6) или бронзовой проволоки (рис. 4, 3, 7). Колокольчики этого типа бытовали в Юго-Западном Крыму во второй половине VI – VII в., в Керчи они выявлены в детских захоронениях из плитовых могил VII в. (Хайрединова, 2013. С. 295). Аналогичные по форме и декору колокольчики известны в женских погребениях VI–VII вв. у гепидов, лангобардов и меровингов, в византийских крепостях в Подунавье (Uense, 1992. Ѕ. 197, 198) и распространены среди вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье (Корзухина, 1996; Гавритухин, Обломский, 1996. С. 12). Они также широко представлены на византийских памятниках Малой Азии, в слоях VI–VII вв. (Waldbaum, 1983. P. 43. Pl. 8, 92, 100; Ferrazzoli, 2012. Pl. 2, 21).

Вместе с колокольчиками в области пояса погребенного в могиле 152а ребенка лежали семь бусин (рис. 5, 4 ): одна сферическая из желтого прозрачного стекла (диаметр –1,4 см); одна сферическая из зеленого прозрачного стекла с мелкими пятнышками красного, голубого и белого глухого стекла (диаметр – 1,5 см); две 14-гранные из синего полупрозрачного стекла с четырьмя глазками из красного, белого и синего стекла (длина – 1,1 см); три бочковидные мозаичные, ядро которых сварено из 4 чередующихся заготовок – синих с бело-красным глазком или зеленых с желтым четырехлистником (длина – 1,0, 1,1 и 1,3 см). Описанные полихромные бусины бытовали в Юго-Западном Крыму во второй половине VI – VII в. В Крым они поступали из Восточного Средиземноморья, где исследователи локализуют центры их производства ( Мастыкова , 1996. С. 46).

Пронизи-трубочки скручены из тонкой бронзовой пластины (длина – 7,2–7,9 см, диаметр – 0,5 см; рис. 3, 1, 7 ; 4, 10, 13 ). Внутри нескольких экземпляров сохранились остатки крученой нити или кожаного шнурка (рис. 4, 4, 10 ). Трапециевидные подвески, размерами 2,2 × 3,2 – 3,0 × 3,5 см, вырезаны из бронзовой пластины, в верхней части пробито круглое отверстие. У трех подвесок в отверстие вставлено по колечку диаметром 1,3–1,4 см из круглой в сечении проволоки с заходящими друг за друга концами. Четыре других подвески скреплены колечками попарно (рис. 3, 3–6 ; 4, 14, 15 ). Трубочки вместе с пластинчатыми подвесками образовывали шумящее украшение, соединенное кожаным шнурком или толстой нитью (рис. 5, 5, 6 ). В Лучистом идентичные изделия найдены еще в 11 погребениях второй половины VI – VII в., из которых 8 – детские. Составные шумящие подвески характерны для круга «древностей антов» ( Корзухина , 1996; Щеглова , 1999. С. 301, 302). Украшения из пронизей-трубочек и пластинчатых трапециевидных подвесок известны в аварских могильниках, в погребениях раннеаварского периода ( Kiss , 1977. P. 41, 43; Pl. IX, 72 ; Garam , 2001. Ѕ. 45, 46). По мнению О. А. Щегловой, составные шумящие подвески использовались в качестве накосников ( Щеглова , 1999. С. 301, 302). В Лучистом в большинстве случаев подвески найдены in situ рядом с фибулами – большими двупластинчатыми, пальчатыми типа Арчар-Истрия и днепровскими типа I (в женских погребениях), днепровскими типов I и III (в детских захоронениях). Следы кожаного шнурка и крученой нити от подвесок сохранились на пружинном механизме многих фибул. По расположению подвесок в могиле 152а также видно, что они относились к украшениям фибул (рис. 2, 8, 10 ). В двух захоронениях младенцев из склепов 38 и 238 фибулы отсутствовали, а детали подвесок

Рис. 5. Могильник у с. Лучистое. Могила 152а.

Реконструкция нагрудного украшения ( 1, 3–6 ) и ожерелья ( 2 ) (реконструкция, фото и рисунок автора)

Рис. 4. Могильник у с. Лучистое. Находки из могилы 152а

1–3, 5–7 – колокольчики; 4 – фрагмент кожаного шнурка; 8 – лунница; 9 – пронизь; 10, 13 – пронизи-трубочки; 11 – полая биконическая бусина; 12 – застежка-крючок; 14, 15, 17–19 – пластинчатые подвески; 16 – серьга; 20–22, 24 – браслеты; 23 – перстень; 25 – пряжка (рисунок автора)

1–3, 5–7, 9, 10, 13–24 – бронза; 8, 11 – белый металл; 12, 25 – железо лежали в области шеи или в верхней части грудной клетки. Однако, учитывая возраст погребенных, в этих случаях говорить о накосниках также нет оснований. Скорее всего, составные шумящие подвески женщины и дети привязывали к фибулам, младенцам их прикрепляли к одежде в области шеи или груди.

Железная трапециевидная поясная пряжка изготовлена из прямоугольного в сечении стержня (длина – 4,2 см; ширина – 3,4 см; рис. 4, 25 ). На поверхности язычка сохранился отпечаток ткани полотняного переплетения. Железные пряжки подобной формы появились в Крыму в начале VII в. и бытовали вплоть до IX в. ( Хайрединова , 2013. С. 287).

Четыре бронзовых браслета сделаны из овального в сечении стержня и различаются формой концов. У пары браслетов гладкие концы чуть утолщены (размеры – 5,4 × 5,6 и 5,5 × 5,6 см; рис. 4, 21, 24 ). Третий браслет – с сильно утолщенными концами, украшенными врезным декором из пересекающихся косых линий (размеры – 5,3 × 5,6 см; рис. 4, 22 ), четвертый – с концами, расплющенными штампом с рельефным орнаментом «елочкой» (размеры – 4,6 × 4,8 см; рис. 4, 20 ). Браслеты с орнаментом в виде «елочки» пользовались популярностью в Юго-Западном Крыму на протяжении всего VII в. ( Хайрединова , 2000. С. 104), в Керчи они найдены в одновременном погребении из плитовой могилы на участке городского некрополя в Босфорском переулке ( Хайрединова , 2013. Рис. 10, 12 ). Подобные браслеты распространены среди вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье ( Корзухина , 1996). Бронзовый перстень вырезан из тонкой пластины с расширяющейся центральной частью, на которой сохранился след припоя от рассыпавшегося щитка (диаметр – 1,6 см; рис. 2, 18 ).

Датировка погребения

Большинство находок из могилы 152а датируются широко: колокольчики и составные шумящие украшения – второй половиной VI – VII в.; пальчатые фибулы типа I и браслеты с декором в виде «елочки» – VII в.; железные трапециевидные пряжки – VII–IX вв. При этом наборы бус, включающие несколько сотен черных стеклянных бисерин и небольшие уплощенные янтарные бусины, не известны в Юго-Западном Крыму позже середины VII в. ( Khaïrédinova , 2007. P. 23). Лунницы из свинца или олова, помимо могилы 152а, в Лучистом найдены только в комплексе конца VI – первой четверти VII в., а серьги со штампованной подвеской – в погребениях первой половины VII в. Таким образом, время совершения захоронения в могиле 152а можно ограничить первой половиной VII в.

Реконструкция детского убора

В эпоху раннего средневековья жители Юго-Западного Крыма зачастую хоронили умерших в праздничной одежде вместе с различными аксессуарами и украшениями. Зафиксированное in situ расположение вещей в могиле 152а позволяет реконструировать погребальный убор девочки и вместе с тем дает представление о детском парадном прижизненном костюме. Платье девочки опоясывалось узким ремешком с железной трапециевидной пряжкой. Судя по расположению пряжки, ремешок застегивался справа налево – так же, как и пояса взрослых (Хайрединова, 2000. С. 94; 2013. С. 290). Слева к ремешку были подвешены деревянные ножны с небольшим (12,4 см) железным однолезвийным ножом с прямой спинкой и деревянной рукоятью, служившим для разрезания пищи. По существу, это был столовый прибор, единственный для той эпохи.

Девочка носила украшения: одну серьгу в правом ухе, ожерелье на шее, четыре браслета – по два разных – на каждой руке и перстень на правой руке (рис. 2, II ). В эпоху раннего средневековья жительницы Крыма часто в качестве украшения использовали только одну серьгу ( Хайрединова , 2013. С. 292; 2015. С. 104, 105). При этом одиночные серьги в равной степени характерны как для женского, так и для девичьего костюма. Присутствие нескольких браслетов в сочетании с перстнем на правой руке отмечено в нескольких детских погребениях VII в. из могильника у с. Лучистое. На внутренней стороне публикуемых браслетов отпечаталась истлевшая ткань рукавов платья. Видимо, браслеты плотно обхватывали у запястья собранный в складки длинный рукав платья. Ожерелье из могилы 152а, набранное из черного стеклянного бисера, янтарных и металлических бусин, имело длину около 40 см. Удалось зафиксировать в нем порядок бус (рис. 2, 2 ; 5, 2 ). Основу ожерелья составляли две параллельные нити черного сферического бисера, которые объединялись через каждые 1,5 см янтарными уплощенными или металлическими биконическими бусинами. В центре располагались металлические бусины – две биконические и фигурная.

Поверх платья девочка носила накидку, край которой фиксировался у левой ключицы железным крючком (рис. 4, 12 ). На груди накидка пристегивалась к платью двумя пальчатыми фибулами днепровского круга, отличающимися размером и декором. Фибулы, размещенные головкой вниз, соединялись толстой крученой нитью, на которую были нанизаны бусы, чередующиеся с колокольчиками и подвеской-лунницей (рис. 5, 4 ). Около левой фибулы низка завершалась спиралевидной пронизью. Концы нити привязывались к пружинам фибул. Ее остатки сохранились внутри спиралевидной пронизи, в петельках для подвешивания колокольчиков и лунницы (рис. 4, 2, 8 ). Ожерелья, соединяющие фибулы, характерны для женского и детского костюма втор. половины VI – VII в. Юго-Западного Крыма. Обычно в них использовались крупные бусины из полихромного стекла и природных материалов, редко встречающиеся в ожерельях, носившихся на шее. По этнографическим данным, такие бусины наделялись оберегающими свойствами от различных бед и болезней, а также от «сглаза» ( Иерусалимская , 2012. С. 318, 319).

В фибульных ожерельях часто присутствуют колокольчики. С античного времени колокольчики известны в качестве амулетов. Звон металла, особенно бронзы, считался «отвращением от скверны» (Кагаров, 1913. С. 83). Об апо-тропейных свойствах колокольчиков свидетельствуют выгравированные на них фразы. В Риме найден колокольчик с греческой надписью «Я защищаю от дурного глаза» (Russell, 1995. P. 42, 43). В древности колокольчики пришивали или подвешивали на цепочке к одежде, использовали в качестве детских игрушек. На рельефах римского времени из Пальмиры встречаются изображения женщин, руки которых украшены браслетами с прикрепленным колокольчиком. В одной из гомилий Иоанн Златоуст (IV в.) сетует на то, что сразу после рождения ребенка к его руке привязывали амулеты и колокольчики (Барабанов, 2002. С. 218). На византийских колокольчиках прочерчивались кресты и Трисагион – стандартная формула против злого духа, характерная для раннесредневековых христианских амулетов (Хайрединова, 2014. С. 166, 167). В раннесредневековое время в Юго-Западном Крыму колокольчики носили женщины и дети. В женском костюме колокольчики использовались по одному или набором из двух – пяти штук, в нагрудных ожерельях, подвешиваемых к фибулам. Дети носили колокольчики по-разному: в ожерельях на шее и на фибулах, на цепях, соединявших фибулы, на запястьях – привязанными к браслету, и даже на обуви – укрепленными на ремешке. В детских погребениях часто встречаются наборы из 6–9 колокольчиков.

Помимо низки бус с колокольчиками к каждой фибуле из могилы 152а были привязаны шумящие подвески из пронизей-трубочек с трапециевидными пластинами на завершении (рис. 5, 5, 6 ). Крепившаяся к правой фибуле подвеска включала три трубочки, скрепленные нитью; конструкция у левой фибулы – четыре трубочки, соединенные кожаным шнурком. Разное число трубочек отмечено почти во всех парных шумящих подвесках, найденных в Лучистом.

Низка бус и колокольчиков, соединявшая фибулы, и свисавшие составные подвески образовывали единое нагрудное украшение. Наряду с декоративными функциями оно наделялось защитными свойствами, выполняя роль своеобразного амулета. При хождении эта сложная конструкция должна была производить много шума, «отгоняя» тем самым злых духов от ребенка.

Заключение

Набор вещей, зафиксированный в могиле 152а, не уникален. В могильнике у с. Лучистое выявлено почти два десятка детских погребений VII в. с фибулами и украшениями круга «древностей антов». Обилие находок этого типа позволило некоторым исследователям говорить даже о переселении в Крым населения из Поднепровья ( Приходнюк , 2005. С. 76, 77). Для интерпретации места и роли «днепровских» вещей в материальной культуре населения Юго-Западного Крыма следует учитывать контекст находок. Большинство названных детских захоронений выявлено в склепах – семейных усыпальницах, использовавшихся на протяжении столетий. Три погребения зачищено в грунтовых могилах, расположенных над камерами склепов. И в склепах, и в могилах дети захоронены в соответствии с местным погребальным обрядом – вытянуто на спине, головой на северо-запад; а в склепах еще и рядом с женскими погребениями, содержавшими металлические аксессуары, характерные для традиционного костюма крымских готов.

Детский костюм, реконструируемый по находкам из указанных захоронений, состоял из тех же элементов, что и женский костюм крымских готов второй половины VI – VII в.: пояса, накидки с парой фибул и украшений – серег, ожерелий, браслетов, перстней. Способ ношения фибул – на плечах, головкой вниз, с подвешенными шумящими элементами и соединенными между собой специальным ожерельем – также характерны для местного женского костюма. При этом типологический состав украшений и металлических аксессуаров в костюме разных возрастных групп отличался. Женщины носили исключительно широкие пояса с большими серебряными пряжками – с прямоугольным, ромбическим или орлиноголовым щитком, прототипами для которых послужили остготские и гепидские поясные застежки (Хайрединова, 2000). Детское платье подвязывалось пояском без застежки или узким ремнем с небольшой железной или бронзовой пряжкой (чаще всего – типа «Сиракузы»). Такие же поясные застежки использовались и в мужском костюме, причем не только в Крыму, но и на широкой территории от Пиренейского полуострова до Северного Кавказа (Хайрединова, 2016. С. 242, 251, 252).

В детских погребениях отсутствуют характерные для женского костюма серебряные фибулы – большие двупластинчатые и пальчатые типов Арчар-Истрия или Удине-Планис. Накидку на плечах девочки пристегивали, в основном, небольшими бронзовыми или железными фибулами, зачастую привозными. Во второй половине VI – первой четверти VII в. это были пальчатые фибулы керченского типа или широкопластинчатые подвязные застежки из византийских провинций По-дунавья. В VII в. основным типом наплечной застежки в детском костюме стали бронзовые пальчатые и антропозооморфные фибулы днепровского круга. Девочки часто носили по две разные фибулы, а иногда использовали по одной или по три наплечных застежки. В пару объединялись как однотипные, но отличающиеся декором и размерами фибулы, так и совершенно разные по происхождению застежки. Например, в одном из детских погребений первой четверти VII в. (склеп 268) на левой стороне грудной клетки лежала пальчатая фибула с концентрическими ромбами на ножке типа 2/2, а на правой – антропо-зооморфная типа I–2. Взрослые женщины носили платья с расшитой золотыми треугольными бляшками и черным бисером горловиной, а также золотые серьги с многогранником и серебряные парные браслеты с утолщенными концами, декорированными поперечными бороздками. Украшения девочек были, в основном, бронзовыми. Часто в одном детском гарнитуре встречаются разные серьги и непарные браслеты. Детский костюм изобиловал амулетами – подвесками из природных материалов и шумящими изделиями различных форм.

Во второй половине VI – VII в. женщины гото-аланского населения ЮгоЗападного Крыма носили своеобразный костюм, выделявший их из общей массы народов, живших на границах Восточной Римской империи. Металлические аксессуары и украшения для него делали на заказ местные ювелиры, которые, взяв за образцы форму и декоративные элементы восточногерманских изделий VI в., выработали свой стиль. Детский костюм, в отличие от женского, был лишен этого этнического своеобразия. Дети носили вещи массового производства, изготовлявшиеся или в местных мастерских, или в других ремесленных центрах. В детском костюме сочетались византийские пряжки, бусы, украшения с поступавшими из Поднепровья фибулами и подвесками, которые носили в соответствии с местной традицией.

Список литературы Детское погребение первой половины VII в. с пальчатыми фибулами днепровского круга из могильника у села Лучистое в Юго-Западном Крыму

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени//МАИЭТ. Вып. I. Симферополь: Таврия. С. 3-86.

- Айбабин А. И., 2015. О локализации области Дори//МАИЭТ. Вып. XX. Симферополь: Таврия. С. 311-332.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. I: Раскопки 1977, 1982-1984 гг. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина. 336 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2014. Могильник у села Лучистое. Т. II: Раскопки 1984, 1986, 1991, 1993-1995 гг. Симферополь; Керчь: Майстер Книг. 400 с.

- Барабанов Н. Д., 2002. Византийские филактерии. Специфика арсенала//Античная древность и средние века. Вып. 33. С. 214-227.

- Винокур I. С., 1997. Слов'янськi ювелiри Поднiстров'я. Кам'янець-Подiльський: Oium. 199 с.

- Гавритухин И. О., Обломский А. М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. 296 с. (РСМ; вып. 3.).

- Иерусалимская А. А., 2012. Мощевая Балка: необычный археологический памятник на Северокавказском шелковом пути. СПб: ГЭ. 384 с.

- Кагаров Е. Г., 1913. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб.: Сенатская типография. 326 с.

- Корзухина Г. Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье. Каталог памятников//МАИЭТ. Вып. V. Симферополь: Таврия. С. 352-435.

- Кропоткин В. В., 1965. Могильник Чуфут-Кале в Крыму//КСИА. Вып. 100. С. 108-115.

- Мастыкова А. В., 1996. Бусы//Гавритухин И. О., Обломский А. М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. С. 42-46. (РСМ; вып. 3.).

- Приходнюк О. М., 2005. Пастирське городище. Киïв; Чернiвцi: Зелена Буковина. 244 с.

- Репников Н. И., 1906. Некоторые могильники области крымских готов//ИАК. Вып. 19. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума. С. 1-80.

- Репников Н. И., 1907. Некоторые могильники области крымских готов//ЗООИД. Т. XXVII. Одесса: Экономическая тип. и литография. С. 101-148.

- Хайрединова Э. А., 2000. Женский костюм с южнокрымскими орлиноголовыми пряжками//МАИЭТ. Вып. VII. Симферополь: Таврия. С. 91-133.

- Хайрединова Э. А., 2007. Раннесредневековые кресты из Юго-Западного Крыма//МАИЭТ. Вып. XIII. Симферополь: Таврия. С. 151-182.

- Хайрединова Э. А., 2013. Костюм городского населения Боспора в VII-VIII вв. (по находкам из некрополя в Босфорском переулке)//БИ. Вып. XXVIII. Симферополь: Демера. С. 286-317.

- Хайрединова Э. А., 2014. Медальоны с изображением святого всадника//МАИЭТ. Вып. XIX. Симферополь: Таврия. С. 147-210.

- Хайрединова Э. А., 2015. Серьги с литым неподвижным многогранником из Крыма//МАИЭТ. Вып. XX. Симферополь: Таврия. С. 95-132.

- Хайрединова Э. А., 2016. Пряжки типа «Сиракузы» из Керчи//БИ. Вып. XXXIII. Керчь: Керченская гор. тип. C. 242-265.

- Щеглова О. А., 1999. Женский убор из кладов «древностей антов»: готское влияние или готское наследие?//SP. № 5: Неславянское в славянском мире. С. 287-312.

- Ferrazzoli A. F., 2012. Byzantine Small Finds from Elaiussa Sebaste//Byzas. No. 15. P. 289-307.

- Garam È., 2001. Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6.bs zum End des 7. Budapest: Kanai Nyomda. 432 S. (Monumenta Avarorum Archaeologica; 5.)

- Khaïrédinova E., 2007. Le costume des barbares aux confins septentrionaux de Byzance (VI-VII siècles)//Kiev -Cherson -Constantinople/Eds.: A. Aibabin, Hl. Ivakin. Kiev; Simferopol'; Paris: Ukrainian National Committee for Byzantine Studies. Р. 11-44.

- Kiss A., 1977. Avar Cemeteries in County Baranya. Budapest: Akadémiai KIADÓ. 174 p.

- Mączyńska M., Gercen A., Ivanova O., Černyš S., Lukin S., Urbaniak A., Bemmann J., Schneider K., Jakubczyk I., 2016. Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-Dere am Fuße des Mangup auf der Südwestkrim. Mainz. 260 S. (Monographien des Römisch-Germanisches Zentralmuseum; 115.)

- Russell J., 1995. The Archaeological Context of Magic in the Early Byzantine Period//Byzantine Magic/Ed. H. Maguire. Washington: Dumbarton Oaks Research Library. P. 35-50.

- Uense S., 1992. Die spätantiken Befestigungen von Sadovec (Bulgarien). München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 600 s. (Münchner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichte; 43.)

- Waldbaum J. C., 1983. Metalwork from Sardis. London; Cambridge: Harvard University Press Cambridge. 216 р.