Девиантное поведение как компонент человеческого потенциала: анализ и функциональные связи

Автор: Абрамян С.И., Борисова К.Б., Федотов А.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 12-3 (75), 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследованы важнейшие элементы человеческого потенциала, выступающие в роли его негативных компонент - показатели, отражающие асоциальное (девиантное) поведение в обществе. Дано определение понятию девиантного поведения, проанализирована его структура и особенности, обоснован выбор трёх показателей, характеризующих внешнедеструктивное и аддиктивное поведение соответственно: уровень преступности и распространение алкоголизма и наркомании. Приведены результаты анализа официальной статистики по этим показателям. Выделены главные тренды в их динамике и предложены возможные причины их изменения. Проведен корреляционный анализ факторов, взаимосвязанных с показателями распространения алкоголизма, наркомании и преступности в регионах страны.

Человеческий потенциал, качество жизни, регион, корреляция, девиантное поведение, алкоголизм, наркомания, преступность

Короткий адрес: https://sciup.org/170197297

IDR: 170197297 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-12-3-21-30

Текст научной статьи Девиантное поведение как компонент человеческого потенциала: анализ и функциональные связи

Под девиантным поведением понимают асоциальные действия, которые отклоняются от гласных и негласных норм и правил конкретного общества. Такие поступки в большинстве своём нарушают действующее законодательство или же противоречат общепризнанным нравственным нормам общества.

Таким образом, главным статистическим показателем, способным отражать девиантное поведение в обществе, является показатель уровня преступности населения. Однако, само понятие асоциального поведения гораздо шире. К нему относят вандализм, хулиганство, сексуальные домогательства, изнасилования, различные сексуальные извращения, наркоманию и алкоголизм, игроманию, трудоголизм, проституцию, различные проявления насилия вплоть до убийств и самоубийств, в целом всю уголовную преступность, терроризм и экстремизм, и в тоже время лихачество на дорогах и простое хамство.

При этом само понятие асоциального (отклоняющегося от некой общественной нормы) поведения не является новым и в том или ином виде всегда присутствует в любом обществе на любом его историческом отрезке. Кроме того, само понятие не предполагает исключительно негативную окраску. Так, наряду с вышеперечисленными негативными проявлениями асоциального поведения, существуют (и всегда существовали) также и позитивные девиации. К ним относятся самопожертвование, героизм, творчество, но не только.

И если негативные девиации зачастую предполагают некие исправительные меры, такие как уголовная и административная ответственность или принудительное лечение, то позитивные девиации ведут к развитию общества в целом и различных его сфер жизни. Стоит также отметить, что в отдельных случаях оценка позитивно-сти/негативности тех или иных социальных девиаций неоднозначна. Зачастую люди, совершающие девиантные поступки, направленные на преодоление устаревших, кристаллизованных форм общественных отношений, наказываются обществом, т.к. эти поступки противоречат текущему законодательству или представляют угрозу для тех самых устаревших структур в управляющем аппарате, против которых и направлены эти девиации. Оценку же подобным явлением может дать лишь сама жизнь спустя какое-то время.

Вообще феномен девиантного поведения рассматривался многими учёными на междисциплинарном уровне, с различных углов зрения: социологии, социальной психологии, философии, криминологии, деликтологии и др. [1].

Поиск причин социальных девиаций занимает умы учёных на протяжении всей истории человечества, даже до того, как было обозначено само понятие.

Виктор Франкл даёт экзистенциальный ответ на вопрос о причинах асоциального поведения, заключающийся в том, что человек не желает искать смысл своего существования, подавляя в себе духовность и религиозность [2].

Культурологическое объяснение социальных девиаций предполагает конфликт между нормами культуры отдельных социальных групп, чьи нормы отличаются от общепринятых. Таким образом, поведение членов этих отдельных групп воспринимается остальным обществом как нонконформизм [3].

Существуют и биологические подходы к изучению причин девиантного поведения, согласно которым оно связано с анатомическими особенностями человека, связанные с врождённой агрессией [4] и наследственностью [5].

Социальный подход связывает девиантное поведение с проблемами социализации, в которых отражаются недостатки в воспитании, социальной адаптации и социального контроля, непонимании социальных ролей и индивидуального социального опыта, в изъянах в процессе фор- мирования личности в определенных социальных условиях, социальных группах и приобретения жизненного опыта, усвоения ценностей, норм и правил поведения [6].

Среди актуальных социокультурных причин девиантного поведения выделяют такие феномены, как разрушение механизма ценностно-ориентированной преемственности поколений вследствие общей дезинтегрированности культуры, размывание ее консолидирующих ценностных оснований и разрушение традиционных форм общественной морали; отсутствие мировоззренческих оснований смыслоори-ентации и социально-культурной идентификации детей и подростков; падение престижа образования как способа социальной адаптации, культурной преемственности и формы личностной самореализации [7].

Из всего вышесказанного становится очевидным латентный и синтетический характер исследуемого феномена, что затрудняет статистические измерения и реальную оценку масштабов и структуры девиантного поведения в обществе.

Группировка данных поступков позволяет увидеть реальные возможности для исследований. В общем виде классификация девиантного поведения (по Ц.П. Короленко) включает в себя: нестандартное поведение, деструктивное поведение, внешнедеструктивное поведение, ад-диктивное, антисоциальное и внутриде-структивное поведение [8].

Статистической информации по первым двум категориям не существует, т.к. положительное нестандартное поведение и деструктивное поведение без нарушения закона не регистрируются. То же можно сказать и о внутредеструктивном поведении (аутическое поведение). Таким образом, с точки зрения статистики наибольший интерес представляют антисоциальные и ад-диктивные девиации. Первую категорию в общем виде отражает уровень преступности в целом и по отдельным её видам (например, убийства и самоубийства). К аддиктивным девиациям, в первую очередь, относятся алкоголизм и наркомания, а также трудоголизм, игромания и другие способы эскапизма.

Таким образом, главными доступными статистическими показателями девиантного поведения в рамках категории человеческого потенциала являются уровень преступности (включая статистику убийств и самоубийств), а также распространение алкоголизма и наркомании в обществе.

Состояние преступности в России

Все три выбранных показателя девиантного поведения (алкоголизм, наркомания, преступность) входят во многие модели оценки качества жизни и человеческого потенциала в роли основных негативных компонентов. Стоит подчеркнуть также, что данные показатели являются одновременно аспектами человеческого потенциала (т.е. качественных характеристик населения), и аспектами качества жизни, отражая человеческую среду, с которой взаимодействует каждый отдельный индивидуум. В этом отношении все три показателя являются уникальными, и их негативное значение для общества трудно переоценить. В первую очередь, преступность влияет на смертность населения, увеличивая её. А ранее проведённые исследования автора выявили сильнейшую корреляционную взаимосвязь между показателем распространения преступности в регионах страны и такими показателями, как ожидаемая продолжительность жизни, распространение алкоголизма и наркомании, коэффициенты фондов и Джини [9]. Таким образом, и качество жизни, и человеческий потенциал населения во многом обусловлены состоянием преступности в стране.

Задачи снижения уровня преступности являются важными элементами стратегии развития регионов, а «вопросы, связанные с региональным исследованием преступности, являются наиболее приоритетным направлением современной криминологии, криминологических исследований, научно-практических разработок» [10]. На международном уровне задача снижения уровня преступности во всех странах мира входит в Цель №16 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, утверждённой Программой развития ООН: «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в инте- ресах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях» [11].

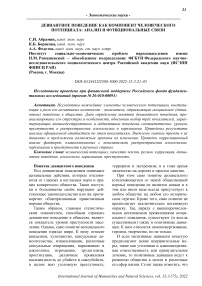

В рамках исследования уровня преступности в России были проанализированы данные официальной статистики за 2021 год, а также в динамике за последние 11 лет, приведены данные региональной статистики, средние значения, лучшие и худшие регионы. Выделены главные тренды в изменении уровня преступности в России и предложены возможные причины их изменения, национальные (например, поправки в уголовном кодексе) и глобальные (например, феномен «великого снижения преступности»). В целом по сравнению с 2011 годом отмечено снижение общего уровня преступности на 20%.

В 2021 году в России было учтено 848 тысяч человек, совершивших преступления, из которых более 565 тысяч было осуждено. По сравнению с предыдущим годом число учтённых преступлений сократилось на 1,9%, количество преступлений против личности – на 0,9%, против частной собственности – на 2,0%, в то время как число погибших в результате преступлений, наоборот, повысилось на 1,8%. Численность людей, погибших в ДТП, сократилась на 7,9%, а получивших ранения – на 8,3% [12]. В 2021 году уровень преступности повысился в 27 регионах, понизился в 58.

За 11 лет лидеры рейтинга не поменялись: это Чукотский и Ненецкий АО, Республика Ингушетия и Магаданская область. Более того, в десятку лучших по уровню преступности регионов России и в 2011, и в 2021 годах вошли одни и те же регионы. Немного иначе обстоит дело с аутсайдерами рейтинга. Самым криминальным регионом страны с большим отрывом (более чем в 6 раз превышая среднее по стране значение) по-прежнему является г. Москва, в силу большой численности населения, экономических и других факторов, позволяющих рассматривать нашу столицу отдельно от других регионов. Как видно, ухудшились показатели в г. Санкт-Петербург (рейтинг за 11 лет упал с 73 до 82), Краснодарском крае (с 77 до 84), Ростовской области (с 69 до 80), Республике Татарстан (с 68 до 77). Интересно, что относительно среднего значения распределение регионов России в рейтинге в целом тоже не изменилось за 11 исследуемых лет. В 2011 году из 83 регионов в 56 из них уровень преступности был ниже среднего по стране, а в 27 регионах – вы- ше. В 2021 году эти показатели соответственно – 58 и 27.

Общий уровень преступности в России за 11 лет сократился на 20% с 2 млн. 340 тыс. зарегистрированных преступлений в 2011 году до 1 млн. 957 тыс. – в 2021.

Динамика общего уровня преступности в России за последние 11 лет представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Число преступлений в России в 2011-2021 гг. [15]

Исследуя динамику распространения преступлений в России за последние десятилетия, можно выделить основные тренды:

-

1. Стремительное увеличение числа зарегистрированных преступлений по всем регионам страны в период с 1990 по 2001 года за исключением небольшого снижения уровня преступности в 1997-1998 годах.

-

2. Спад уровня преступности по всем регионам с 2001 по 2014 года.

-

3. Резкое увеличение преступности в 2015 году.

-

4. Возвращение тренда на снижение уровня преступности в 2016-2018 годах.

-

5. Примерная стабилизация численности зарегистрированных преступлений в 2019-2021 годах на уровне 2017 года.

Таким образом, если исключить отдельные краткие периоды (1997-1998, 2015 года), в общем виде можно выделить 3 больших тренда: рост преступности в период с 1990 по 2001 года, затем спад в пе- риод 2001-2018 годах, и далее стабилизация уровня преступности в 2019-2021 годах.

Причины изменения численности преступлений в нашей стране – вопрос, требующий более глубокого исследования, и в рамках данной статьи рассматривался кратко.

Если говорить в общем, то стремительный рост уровня преступности, наблюдавшийся в России в 90-е годы, очевидно, связан с проблемами перестройки экономики и общества в целом. Не стоит забывать, насколько сильно учёт преступности в стране зависит от уголовного кодекса, и любые изменения в последнем неизбежно ведут к изменениям статистики преступлений. Так, значительный спад преступности в России, имевший место в 2002 году, во многом был обусловлен вступлением в силу новой редакции Уголовнопроцессуального кодекса, согласно которой, например, кражи с ущербом менее чем 5 МРОТ стали рассматриваться не как уголовные правонарушения, а как административные [13].

Как уже было сказано, уровень преступности тесно связан с численностью населения. Поэтому резкое увеличение числа зарегистрированных правонарушений в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом можно объяснить присоединением к России двух новых регионов (республики Крым и г. Севастополь в 2014 году).

Распространение алкоголизма и наркомании в регионах России

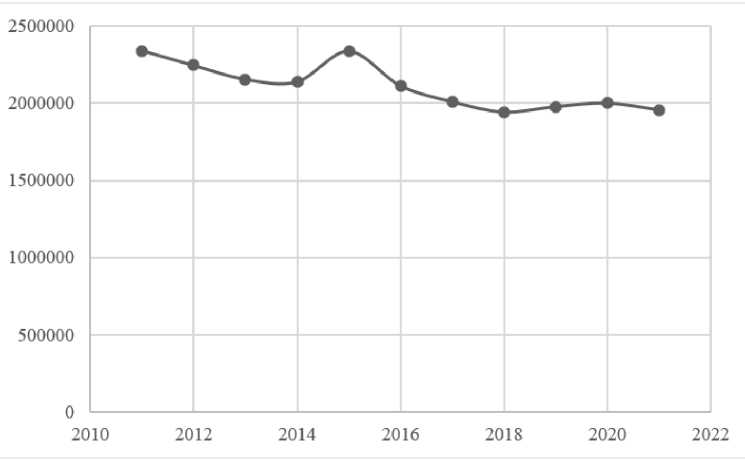

Согласно официальным данным, показатель распространения алкоголизма и наркомании сократился с 1772,6 пациентов, состоящих на учете в лечебнопрофилактических организациях на конец 2005 года (на 100 000 человек населения), до 896,3 пациентов на конец 2020 года (здесь и далее все результаты рассчитаны автором на основе данных Росстата).

По данным официальной региональной статистики за 2020 год в числе самых неблагоприятных по данному показателю регионов оказались: Чукотский автономный округ (3646,5), Камчатский край (2092), Сахалинская область (1828,6), Магаданская область (1793), Брянская область (1765,1), Еврейская автономная область (1721,5), Нижегородская область (1659), Владимирская область (1593,4), Костромская область (1551,5), Тамбовская область (1541,4). Самый низкий уровень распространения алкоголизма и наркомании был зафиксирован в Республиках Ингушетия (53,8), Чеченская (263,9) и Дагестан (324,4), а также в Краснодарском крае (333,5).

Причём позитивная динамика наблюдается даже в самых депрессивных (с точки зрения употребления алкоголя и наркотиков) регионах. Так, по сравнению с официальными данными за 2015 год, значение показателя распространения алкоголизма и наркомании в 2020 году уменьшилось в

Камчатском крае на 37%, в Сахалинской области на 41%, в Магаданской на 50%, в Брянской на 31%, в Нижегородской на 46%, во Владимирской области на 11%, в Костромской и Тамбовской областях на 24%.

Аналогичную динамику мы наблюдаем и в регионах, показавших самые низкие значения показателя распространения алкоголизма и наркомании. В Республике Ингушетия значение показателя в 2020 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 29%, в Чеченской Республике - на 48%, в Республике Дагестан - на 24%.

В некоторых регионах доля алкоголиков и наркоманов уменьшилась более чем в два раза: в Краснодарском крае и г. Севастополь - на 146%, в Астраханской области - на 126%.

В Москве за 5 лет произошло снижение на 67%, а в Санкт-Петербурге - на 38% в целом и по алкоголикам, и по наркоманам.

Тенденцию к снижению употребления алкоголя в России отмечает и Всемирная организация здравоохранения. По данным за 2019 год потребление алкоголя в России за последние 15 лет уменьшилась на 43%. Если же смотреть данные официальной региональной статистики, то с 2005 по 2020 год произошло сокращение значения распространения алкоголизма на 51% в среднем во всех регионах страны и сокращение значения распространения наркомании на 39%. В абсолютных же значениях за 15 лет число пациентов с алкоголизмом, стоящих на учёте в лечебнопрофилактических учреждениях, сократилось вдвое, а число пациентов с наркоманией - на 63%.

В целом динамика распространения алкоголизма и наркомании в России улучшается. На рисунке 2 представлена диаграмма с динамикой распространения алкоголизма и наркомании в России за последние 15 лет.

Рис. 2. Динамика распространения алкоголизма и наркомании в России за период с 2005 по 2020 год.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Факторы, воздействующие на показатели девиантного поведения

Для поиска факторов, связанных с распространением преступности, наркомании и алкоголизма, был проведён корреляционный анализ с учётом сдвигов временных рядов. Данные для расчётов были взяты из официальной региональной статистики (Росстат, МВД) за период с 2013 по 2020 год. Показатель распространения алкоголизма и наркомании был взят как сумма значений двух показателей из статистического сборника Росстата:

-

- контингенты пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами по субъ-

- ектам Российской Федерации (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года);

-

- контингенты пациентов с наркоманией по субъектам Российской Федерации (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях; на конец года).

Частичные результаты исследования (средние показатели по всем регионам при корреляционном анализе год-в-год) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции с показателями девиантного поведения в сред- нем по всем регионам за период с 2013 по 2020 годы

|

Алкоголизм и наркомания |

Преступность |

||

|

продолжительность жизни |

-0,90 |

продолжительность жизни |

-0,30 |

|

младенческая смертность |

0,79 |

младенческая смертность |

0,20 |

|

посещение музеев и театров |

0,17 |

посещение музеев и театров |

0,00 |

|

уровень безработицы |

0,32 |

уровень безработицы |

0,20 |

|

уровень бедности |

-0,01 |

уровень бедности |

0,16 |

|

коэффициент брачности |

0,85 |

коэффициент брачности |

0,21 |

|

коэффициент разводимости |

0,61 |

коэффициент разводимости |

0,00 |

|

среднедушевые доходы |

-0,87 |

среднедушевые доходы |

-0,14 |

|

соотношение мужчин и женщин |

0,49 |

соотношение мужчин и женщин |

0,20 |

|

естественный прирост |

0,79 |

естественный прирост |

0,33 |

|

заболеваемость |

0,16 |

заболеваемость |

-0,02 |

|

преступность |

0,19 |

алкоголизм и наркомания |

0,19 |

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и МВД.

Дадим некоторые комментарии к таблице и полученным результатам.

Корреляционный анализ за период с 2013 по 2020 годы выявил факторы, тесно связанные с распространением алкоголиз- ма и наркомании в регионах России. Анализ год-в-год показал теснейшую корреляционную связь между показателем ожидаемой продолжительности жизни и распространением алкоголизма и наркомании. Средний коэффициент корреляции в регионах составил -0,9. Везде, за исключением двух регионов (Республика Бурятия и Еврейская автономная область) прослеживается сильнейшая отрицательная связь, которая сохраняется и при анализе сдвигов временных рядов на 1, 2 и 3 года (средние коэффициенты корреляции составили -0,89, -0,86 и -0,76 соответственно). Показательно, что при обратных сдвигах временных рядов эта связь пропадает, из чего можно сделать вывод о причинноследственном характере данной связи: алкоголизм и наркомания сильно снижают ожидаемую продолжительность жизни.

Таким образом, результаты статистического анализа подтвердили негативное воздействие алкоголизма и наркомании на здоровье, и, как следствие, на ожидаемую продолжительность и качество жизни. По данным Национального медицинского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, средняя продолжительность жизни людей, которые страдают алкоголизмом, уменьшается на 10-15 лет [14].

Следующий показатель - показатель младенческой смертности населения. Средний коэффициент корреляции для всех регионов страны за 8 лет с 2013 по 2020 год оказался очень высоким, 0,79. Самые большие значения коэффициента показали регионы Приволжского, СевероКавказского и Южного федеральных округов. Высокая корреляционная связь сохраняется и при прямых сдвигах временных рядов: средние значения за все годы по всем регионам составили 0,79.

Среднее по регионам значение коэффициента корреляции между уровнем безработицы и распространением алкоголизма и наркомании - 0,32. При этом, в большинстве регионов (64) наблюдается положительная связь (0,54 в среднем), сохраняющаяся при сдвигах временных рядов и доходящая до средних значений 0,66.

Тесная корреляционная зависимость между показателями бедности и распро- странением алкоголизма и наркомании была обнаружена в большинстве регионов страны (коэффициент корреляции 0,68 в среднем по 64 регионам). Анализ сдвигов временных рядов позволил сделать вывод о том, что бедность является одной из причин распространения алкоголизма и наркомании, что, в свою очередь, повышает смертность населения и сдерживает темпы роста ожидаемой продолжительности жизни. Невысокая корреляционная связь с уровнем бедности оказывается сильной при сдвигах временных рядов, достигая среднего по регионам значения 0,64, что может говорить о влиянии бедности населения на распространения алкоголизма и наркомании в большинстве регионов страны. Анализ взаимосвязи с другим экономическим показателем -среднедушевыми доходами населения, -подтверждает эту гипотезу: средний коэффициент корреляции по регионам составил -0,87, сохраняясь на этом уровне и при анализе с учётом сдвигов временных рядов (0,84-0,86).

Другой показатель, заслуживающий внимания, это показатель посещения музеев и театров. Хотя коэффициенты корреляции при анализе год-в-год за 8 исследуемых лет оказались невысокими (0,17 в среднем по всем регионам), при обратных сдвигах временных рядов на 1-3 года значение коэффициента становится резко отрицательным: -0,44 - -0,5 (в среднем по всем регионам). Полученные результаты вселяют надежду на возможность конструктивного использования связи между культурным развитием населения и его главными социальными недугами, что, однако, требует более глубокого исследования.

Помимо представленных в таблице 1 результатов исследовались и другие показатели, такие как: ожидаемая продолжительность жизни при рождении - отдельно по мужчинам и женщинам, число лет; обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходится мест на 1000 детей; число зарегистрированных убийств и покушений на убийство и пр.

Показателем, сильнейшим образом взаимосвязанным с распространением алкоголизма и наркомании, оказался «число убийств и покушений на убийства» (0,72 в среднем по всем регионам). Данная связь сохраняется при временных лагах в обе стороны в 1-4 года. Полученные данные подтверждают тот факт, что алкоголизм и наркомания зачастую являются причиной бытового насилия, преступлений и убийств. Данную тенденцию подтверждают и результаты корреляционного анализа между распространением алкоголизма и наркомании и уровнем преступности, выявившего сильную корреляционную связь в большинстве регионов страны.

Переходя к показателю уровня преступности, стоит отметить, что его негативное воздействие на компоненты человеческого потенциала и качества жизни населения не меньше, чем влияние на данные показатели распространения алкоголизма и наркомании.

Корреляционный анализ выявил сильную отрицательную взаимосвязь между уровнем преступности и ожидаемой продолжительностью жизни в большинстве регионов, в особенности, в таких, как: Курская область (коэффициент корреляции -0,89), Липецкая область (-0,87), Тульская область (-0,88), Новгородская область (-0,92), Республика Крым (-0,78), Волгоградская область (-0,81), Удмуртская Республика (-0,91), Оренбургская область (0,95), Самарская область (-0,79), Ульяновская область (-0,92), Курганская область (0,94), Свердловская область (-0,82), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (-0,91), Республика Тыва (-0,81), Республика Хакасия (-0,97), Алтайский край (0,91), Красноярский край (-0,92), Новосибирская область (-0,76), Республика Бурятия (-0,94), Забайкальский край (-0,9), Камчатский край (-0,87).

Примечательно, что такая высокая степень взаимосвязи между преступностью и продолжительностью жизни сохраняется в данных регионах и при сдвигах временных рядов на 1 -3 года. Именно в этих регионах наиболее актуальными будут меры по про- тиводействию преступности, равно как и меры по уменьшению распространения алкоголизма и наркомании - в силу тесной связанности всех трёх показателей.

Учитывая тесную связь уровня преступности с численностью населения, становятся понятны «естественные» циклы в колебании уровня преступности в обществе, связанные с изменением численности молодёжи, т.к. статистически именно эта возрастная категория (16-30 лет) наиболее предрасположена к совершению преступлений.

Уровень преступности также отрицательно влияет на естественный прирост населения (средний коэффициент корреляции за все годы: -0,23) и находится в положительной корреляционной взаимосвязи с показателями:

-

- распространения алкоголизма и наркомании (средний коэффициент 0,27); самая сильная взаимосвязь была обнаружена в следующих регионах: Курская область (0,93), Липецкая область (0,91), Тульская область (0,88), г. Москва (0,73), Волгоградская область (0,66), Республика Дагестан (0,71), Удмуртская Республика (0,86), Чувашская Республика (0,72), Оренбургская область (0,90), Саратовская область (0,78), Ульяновская область (0,73);

-

- младенческой смертностью (0,2); наиболее тесную взаимосвязь показали регионы: Курская область (0,90), Липецкая область (0,83), Ленинградская область (0,80), Республика Крым (0,81), Республика Дагестан (0,79), регионы Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;

-

- уровнем безработицы (0,2); в особенности такие регионы, как: Республика Татарстан (0,87), Ульяновская область (0,82), Свердловская область (0,81), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (0,84), Тюменская область без автономных округов (0,83), регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;

-

- уровнем бедности (0,16); в особенности регионы: Белгородская область (0,80), Тверская область (0,83), г. Москва (0,73), Республика Карелия (0,83), Мурманская область (0,77), Республика Адыгея (0,90), Астраханская область (0,72), Ростовская

область (0,76), Челябинская область (0,81), Кемеровская область (0,81), Новосибирская область (0,85), Томская область (0,96).

Заключение. Уровень преступности, распространение алкоголизма и наркомании являются важнейшими негативными компонентами человеческого потенциала, тесно взаимосвязанными с другими компонентами человеческого потенциала и качества жизни населения. Для улучшения состояния различных аспектов жизни общества необходимо воздействовать на факторы, связанные с данными тремя показателями девиантного поведения, а так- снижению уровня преступности и алкоголизма (например, улучшая качество и уровень жизни населения, создавая рабочие места и стимулируя малый бизнес, обеспечивая социальные гарантии, смягчая уголовный кодекс и политику декриминализации несущественных преступлений и лёгких наркотических средств, используя и адаптируя к национальным условиям западный опыт и исследования в этой сфере). В силу тесной взаимосвязи всех трёх показателей между собой и с другими социально-экономическими показателями, предпринятые меры будут иметь самый положительный эффект по типу синергии.

же принимать меры к непосредственному

Список литературы Девиантное поведение как компонент человеческого потенциала: анализ и функциональные связи

- Мартыненко С.В., Карепова С.Г. Генезис девиантного поведения личности в условиях социокультурных трансформаций // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2022. - №3.

- Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вст. ст. Д.А. Леонтьева. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

- Чернова Э.Р. Теоретические аспекты проблемы девиантного поведения молодежи // Право и государство: теория и практика. - 2020. - №8 (188).

- Лоренц К. Агрессия (так называемое зло) / Пер. с нем. Г.Ф. Швейника. - М.: Прогресс; Универс, 1994. - 272 с.

- Бэрон Р. Агрессия: Учеб. пособие для студентов / Под ред. В. Усманова; пер. с англ. С. Меленевская и др. - СПб; М; Минск: Питер, 1997. - 352 с.

- Папкин А.И. Девиантное поведение и психологические пути его профилактики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. -2007. - №2. - С. 8.

- Скачкова Е.Б. Досуговые объединения как ресурс профилактики девиантного поведения подростков группы риска // Человек и образование: научный педагогический и психолого-педагогический журнал (Академический вестник РАО). - 2011. - № 11. - С. 63-68.

- Майсак Н.В. Матрица социальных девиаций: классификация типов и видов девиантного поведения // Современные проблемы науки и образования. - 2010. - №4.

- Федотов А. А. Взаимосвязь между человеческим потенциалом и качеством жизни: результаты корреляционного анализа // Народонаселение. - 2020. - №3.

- Сутурин М.А. Региональное изучение преступности (Теоретические аспекты) // Вестник Томского государственного университета. - 2008. - №310.

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальный сайт ООН www.un.org/ru (сканер-копия) по состоянию на 23.05.2016 (сайт). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 01.11.2022)

- Щербакова Е.М. Преступность в России, 2021 год // Демоскоп Weekly. - 2022. -№ 943-944. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2022/0943/barom01.php (дата обращения: 27.10.2022).

- Ренно Сантос Матеус, Теста Александр. Количество убийств уменьшается во всем мире - но почему? // The conversation. - 11 ноября 2019.

- Алкоголизм и стадии алкоголизма. Национальный медицинский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bekhterev.ru/clinika/narkologiya/alkostatsionar/stadiialkogolizma.php (дата обращения: 27.05.2022).

- Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал правовой статистики. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_table.