Девиантное поведение в виртуальном пространстве: Кибербуллинг и Киберлафинг

Автор: Сиврикова Н.В., Пташко Т.Г., Шевченко А.А.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Интернет-технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Киберлафинг и кибербуллинг являются новыми формами девиантного поведения, связанными с использованием виртуального пространства. Взаимосвязь данных явлений в научной литературе исследована недостаточно.

Киберлафинг, кибербуллинг, интернет-девиации, интернет-злоупотребления, гаджеты

Короткий адрес: https://sciup.org/147248097

IDR: 147248097 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.14529/jpps250106

Текст научной статьи Девиантное поведение в виртуальном пространстве: Кибербуллинг и Киберлафинг

Информационные технологии плотно укоренились в жизни современного человека и особенно активно используются детьми и молодежью [1]. В связи с событиями эпидемии вируса COVID-19 технологии сейчас активно используются в образовательном пространстве. Однако помимо очевидных плюсов возросшая цифровизация и активное применение гаджетов способствуют развитию таких явлений, как ки-берлафинг и кибербуллинг.

Явления академического киберлафинга и кибербуллинга активно обсуждаются в научной среде. Эти явления считаются новыми формами девиантного поведения, связанными с использованием виртуального пространства. В настоящее время описана структура каждого из них [2, 3], исследова на распространенность киберлафинга [4, 5] 64

и кибербуллинга [6, 7] в разных возрастных группах.

Киберлафинг определяется как использование Интернета в личных целях во время ра-боты/учебы [2]. В зависимости от сферы проявления выделяют бизнес-киберлафинг (на рабочем места), академический киберлафинг (на учебных занятиях) и фаббинг (в межличностных отношениях). В структуру киберла-финга входят: взаимообмен лайками, комментариями и т. д. в сети, онлайн-покупки, присутствие в сети в реальном времени (участие в чатах, группах), доступ к онлайн-контенту (просмотр видео, прослушивание аудио) и онлайн-игры [4].

Кибербуллинг – это вид психологического буллинга, совершающийся посредством применения современных информационных технологий [8]. Кибербуллинг способен вы- ходить за пределы Интернета в виде других проявлений жестокости [9]. В исследованиях приводятся разные ролевые модели кибербуллинга. Наиболее часто рассматриваются роли жертвы, агрессора и свидетелей [10, 11]. К этим ролям могут добавляться роли защитников жертв, помощников агрессоров [4]. Такое деление является условным, так как один человек может иметь опыт как жертвы, так и агрессора [12].

Несмотря на распространенность проблемы киберлафинга и кибербуллинга и интерес к ним со стороны научного сообщества, взаимосвязь между этими формами девиаций исследовалась недостаточно, что определяет актуальность данной работы.

Обзор литературы

В научных исследованиях нет однозначной позиции относительно природы киберла-финга и его влияния на личность. Можно выделить две противоположные точки зрения, рассматривающие зависимость от гаджетов как конструктивное и как деструктивное (девиантное) явление. Представители первой позиции рассматривают киберлафинг как эффективное использование времени на учебных занятиях. Есть исследования, доказывающие связь киберлафинга со скукой [13] и самообучением [14]. Ряд ученых считают его способом восстановления потраченных ресурсов [15]. Установлено, что взаимодействие в сетях приводит к дружбе, хорошему настроению [16], обеспечивается эффективное социокультурное развитие [17], появляется возможность выполнения нескольких задач одновременно [18]. И в целом не наблюдаются отрицательные аффективные тенденции в поведении [19].

Представители противоположной точки зрения отмечают негативную природу кибер-лафинга, который характерен для школьников, не способных отказаться от использования телефона не только в школе, но и в других ситуациях [1]. Использование гаджетов на уроках является нарушением правил поведения на уроке, способствует изменению личностных особенностей [20–22], приводит к негативному влиянию на психику в целом и эмоциональную сферу в частности [23]. В работах китайских ученых доказано, что использование смартфонов и мобильного Интернета может приводить к депрессии и тревоге [24, 25], к технологической зависимости, номофо- бии, нарушению в общении и отношениях [26]. В работе ученых из Южной Кореи выявлена взаимосвязь использования смартфонов и кибербуллинга [27].

Таким образом, установлены связи между киберлафингом и негативными последствиями в сфере личности, эмоций и поведения, между зависимостью от смартфона и кибербуллингом. Однако недостаточно информации о связи академического киберлафинга с кибербуллингом. Все это позволило определить цель эмпирического исследования.

Цель: изучение взаимосвязи между ки-берлафингом и кибербуллингом у учащихся школ и вузов.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 344 респондента: 128 школьников 14–18 лет (48 % мальчиков и 52 % девочек) и 216 студентов 17–22 лет (43 % юношей и 57 % девушек) – все жители г. Челябинска.

Сбор данных проводился с помощью он-лайн-опроса, в который были включены две шкалы: шкала киберлафинга, разработанная Y. Akbulut и его коллегами (адаптация Н.В. Сивриковой) [4], и шкала кибербуллинга опросника школьного буллинга (М.А. Новикова, А.А. Реан, И.А. Коновалов) [3]. Предварительно было получено согласие родителей на участие подростков в исследовании. Студенты давали согласие на участие в исследовании в начале опроса, в конце им задавались вопросы об их поле, возрасте и уровне обучения. Участие в опросе было добровольным и анонимным.

Шкала киберлафинга измеряет общение в сети, шоппинг при помощи Интернета, потребление контента, игры в Интернете и социальные сети. Шкала кибербуллинга измеряет социальный, физический, вербальный буллинг и кибербуллинг. В целях исследования была использована только шкала кибербуллинга.

Для математической обработки данных использовались: U-критерий Манна – Уитни для сравнения показателей студентов и школьников; CHAID-анализ, позволяющий выявлять взаимосвязи между данными, представленными в номинальных шкалах (на основе χ2-критерия Пирсона). Выбор критерия обусловлен тем, что предварительная проверка данных показала, что исследуемые переменные не распределены нормально (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Критерий нормального распределения

Normal distribution criterion

|

Исследуемые переменные Variable |

Исследуемые группы Group |

Критерий Шапиро – Уилка Shapiro–Wilk test |

||

|

Статистика Statistics |

Степени свободы Degree of freedom |

р |

||

|

Общение |

Школьники / Schoolchildren |

0,810 |

128 |

0,0001 |

|

Communication |

Студенты / University students |

0,912 |

216 |

0,0001 |

|

Интернет-покупки |

Школьники/ Schoolchildren |

0,777 |

128 |

0,0001 |

|

Online shopping |

Студенты / University students |

0,865 |

216 |

0,0001 |

|

Контент |

Школьники/ Schoolchildren |

0,795 |

128 |

0,0001 |

|

Content |

Студенты / University students |

0,902 |

216 |

0,0001 |

|

Игры |

Школьники/ Schoolchildren |

0,761 |

128 |

0,0001 |

|

Gaming |

Студенты / University students |

0,813 |

216 |

0,0001 |

|

Социальные сети |

Школьники / Schoolchildren |

0,744 |

128 |

0,0001 |

|

Social networks |

Студенты / University students |

0,902 |

216 |

0,0001 |

|

Роль жертвы |

Школьники/ Schoolchildren |

0,574 |

128 |

0,0001 |

|

Victim |

Студенты / University students |

0,399 |

216 |

0,0001 |

|

Роль агрессора |

Школьники / Schoolchildren |

0,403 |

128 |

0,0001 |

|

Aggressor |

Студенты / University students |

0,481 |

216 |

0,0001 |

|

Роль свидетеля |

Школьники / Schoolchildren |

0,602 |

128 |

0,0001 |

|

Witness |

Студенты / University students |

0,505 |

216 |

0,0001 |

Расчеты проводились с помощью пакета статистических программ SPSS v. 27.0.

Результаты

Уровень киберлафинга у учащихся. Результаты опроса показали, что в исследуемой выборке уровень киберлафинга достаточно низкий (табл. 2).

Согласно средним значениям по группе к киберлафингу участники исследования прибегают редко (M = 1,68). При этом структура киберлафинга имеет свои особенности в зави- симости от уровня обучения. В структуре ки-берлафинга у студентов доминируют такие формы, как общение, использование контента и социальных сетей во время учебных занятий. Реже всего среди них встречается игровой киберлафинг. У школьников к наиболее часто встречающимся формам киберлафинга относятся общение и использование интер-нет-контента во время уроков. Менее всего на уроках они склонны использовать социальные сети и играть. Были выявлены различия в уровне киберлафинга у школьников и студен-

Таблица 2

Table 2

Медианные значения киберлафинга у учащихся школ и вузов (n = 344)

Median values of cyberloafing in schoolchildren and university students (n = 344)

Вовлеченность учащихся в кибербуллинг. Результаты анализа вовлеченности учащихся в кибербуллинг показали, что большинство (порядка 75 %) опрошенных оказались не вовлечены в кибербуллинг (табл. 3). Около 20 % сталкиваются с данным явлением лично 1– 2 раза в месяц в роли жертвы и/или агрессора и 25 % – в роли свидетеля. Около 2 % учащихся сталкиваются с кибербуллингом более 3 раз в месяц в роли жертвы и/или агрессора. При этом оказалось, что девочки реже, чем мальчики, становятся свидетелями кибербуллинга (U = 12888; р = 0,013). В ходе исследования различия в структуре кибербуллинга у школьников и студентов обнаружены не были.

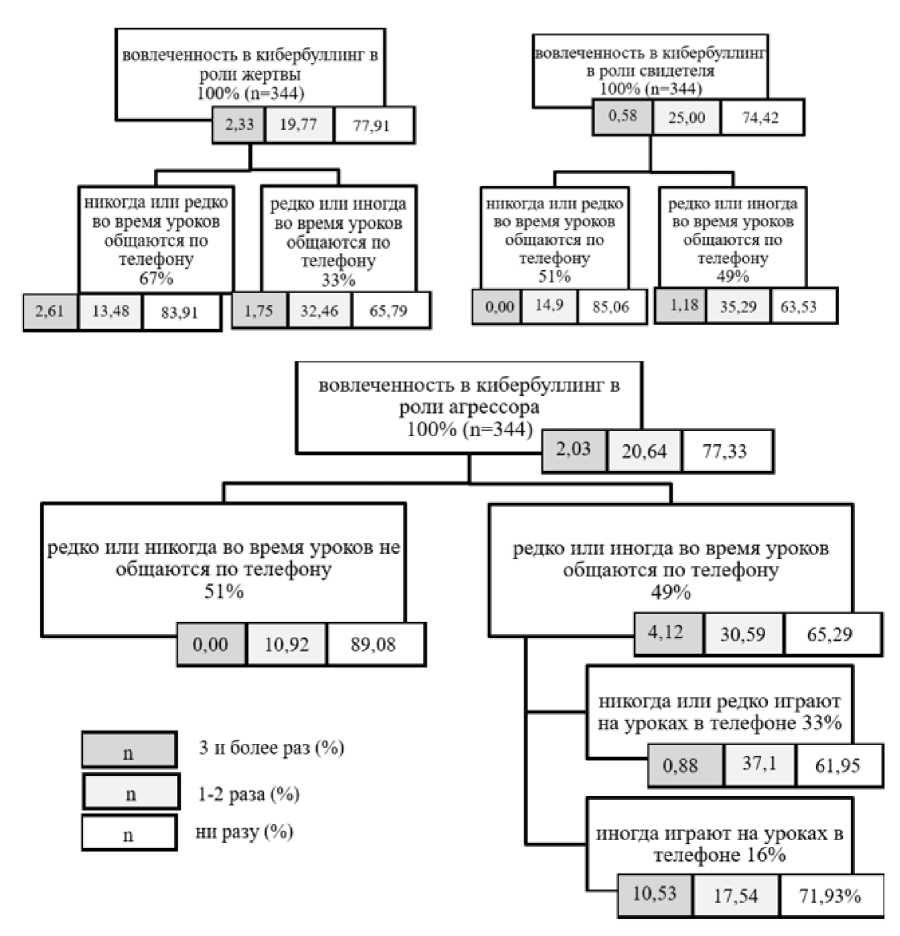

Взаимосвязь киберлафинга и кибербуллинга у учащихся. В рамках данного исследования важно определить, какие формы киберла-финга позволяют лучше всего предсказать вовлеченность в кибербуллинг. Для решения этой задачи использовался CHAID-анализ (см. рисунок).

Результаты CHAID-анализа показали, что вовлеченность в кибербуллинг в роли жертвы связан с частотой общения учащихся по телефону во время учебных занятий. В группе учащихся, которые редко или иногда используют телефон на уроках для общения, доля столкнувшихся с кибербуллингом 1–2 раза за месяц больше, а доля не столкнувшихся с ним ни разу за месяц меньше, чем в группе уча- щихся, которые никогда или редко общаются по телефону во время учебных занятий (χ2эмп = 17,34; ст. св. = 2; р ≤ 0,001). Схожая картина наблюдается и в отношении вовлеченности учащихся в кибербуллинг в роли свидетеля (χ2эмп = 21,65; ст. св. = 2; р ≤ 0,0001).

У вовлеченности в кибербуллинг в роли агрессора было обнаружено 2 фактора, связанных с киберлафингом: первый – это общение на учебных занятиях с помощью телефона (χ2 эмп = 29,6; ст. св. = 2; р ≤ 0,0001), а второй – игровой киберлафинг (χ2 эмп = 13,9; ст. св. = 2; р ≤ 0,005). Максимальная доля агрессоров (11 %) наблюдается в сегменте учащихся, которые на уроках чаще других играют и общаются с помощью телефона.

В целом структура киберлафинга связана со структурой кибербуллинга. При этом коммуникативный киберлафинг связан с вовлеченностью в кибербуллинг в любой роли. Связь игрового киберлафинга с вовлеченностью в кибербуллинг в роли агрессора опосредована уровнем коммуникативного кибер-лафинга.

Обсуждение

Важным аспектом изучения девиантного поведения является анализ его распространения в обществе. Данные, полученные в настоящем исследовании, указывают на то, что в России уровень киберлафинга все еще остается низким (М = 1,68), например, если сравнивать с показателями у студентов в Израиле (М = 3,8) [5]. Результаты исследования также согласуются с ранее опубликованными данными о различиях в уровне киберлафинга, связанных со ступенью обучения [2].

Таблица 3

Table 3

Вовлеченность учащихся в кибербуллинг (n = 344)

Engagement in cyberbullying (n= 344)

|

Показатели вовлеченности Engagement metrics |

Ни разу за месяц Not once in a month |

1–2 раза за месяц 1–2 times per month |

3 и более раз за месяц 3 or more times per month |

|

|

Роль жертвы Victim |

Число испытуемых Number of subjects |

268 |

68 |

8 |

|

% |

77,91 |

19,77 |

2,33 |

|

|

Роль агрессора Aggressor |

Число испытуемых Number of subjects |

266 |

71 |

7 |

|

% |

77,33 |

20,64 |

2,03 |

|

|

Роль свидетеля Witness |

Число испытуемых Number of subjects |

256 |

86 |

2 |

|

% |

74,42 |

25,00 |

0,58 |

|

Рис. Связь вовлеченности в кибербуллинг со структурой киберлафинга у учащихся

Fig. Structural relationship between cyberbullying involvement and cyberloafing patterns in student populations

Исследование структуры киберлафинга показало, что в роли жертвы в кибербуллинг вовлечены около 20 % учащихся, что в целом совпадает с данными по российским школьникам, представленными в 2018 году [3], и школьникам/студентам из других стран [6, 27, 28]. Следует отметить, что в зарубежных исследованиях неоправданно мало внимания уделяется вовлеченности детей в кибербуллинг в роли свидетеля, хоть и признается, что кибербуллинг часто происходит в групповых ситуациях, и поэтому то, как молодые люди реагируют, когда они становятся свидетелями кибертравли, важно для процесса борьбы с этой проблемой [29].

Зарубежные исследователи утверждают, что оценка деструктивных форм использования смартфонов на основе частоты и продолжительности представляет собой слишком упрощенный подход к проблеме [30]. Поэтому мы большое внимание уделили изучению структуры киберлафинга и кибербуллинга в нашем исследовании. В структуре киберла-финга учащихся более выраженными являются мотивы общения и поиск информации. Отчасти эти данные подтверждают гипотезу исследователей из Университета Абу-Даби [31] о том, что потребность в общении и страх одиночества лежат в основе формирования проблемного использования социальных се- тей. Представленное исследование позволяет внести дополнения в предложенную авторами модель и сказать о роли игрового киберла-финга в кибербуллинге. Так оказалось, что доля агрессоров достигает максимального значения (11 %) в сегменте выборки, который отличается не только тем, что учащиеся на учебных занятиях общаются, но и тем, что они на уроках играют в цифровые игры.

Заключение

Поставленная цель исследования была достигнута: выявлены взаимосвязи киберла-финга и кибербуллинга. Представленная работа способствует более глубокому пониманию процессов формирования девиантного поведения, связанного с использованием виртуального пространства. Она дополняет существующие представления о распространенно- сти киберлафинга и кибербуллинга среди российских школьников и студентов.

Представленное исследование в силу использования перекрестных данных исключает возможность обнаружения причинно-следственных связей между явлениями. Об этом можно судить, только исходя из теоретических концепций киберлафинга и кибербуллинга, которые имеют свои ограничения, в том числе и в методологии исследования.

Перспективным направлением дальнейших исследований проблемы киберлафинга и кибербуллинга является проведение исследований с использованием качественных методов сбора данных об изучаемых явлениях. Это позволит приблизиться к пониманию природы изучаемых явлений, а также подтвердить или дополнить существующие теории интернет-девиаций.