Диафизарные переломы большеберцовой кости: блокированный или расширяющийся гвоздь?

Автор: Минасов Т.Б., Ханин М.Ю., Минасов И.Б.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучены механические свойства системы кость-имплант в условиях различных вариантов остеосинтеза при диафизарных переломах большеберцовой кости. Было выявлено, что любой вид стабильно-функционального остеосинтеза обеспечивает резистентность синтезированного сегмента к возрастающей осевой нагрузке большую, чем у интактного образца. Наибольшую устойчивость к осевому сжатию продемонстрировали системы интрамедуллярной фиксации, однако наиболее длительная сопротивляемость нагрузке была отмечена у систем внеочаговой фиксации. Наименее прочными из изученных были системы, фиксированные LC-DCP пластинами, тем не менее их устойчивость была в среднем на 22 % больше, чем и нтактных образцов контрольной группы.

Диафизарные переломы большеберцовой кости, остеосинтез, механические свойства системы "кость - имплант", стендовые испытания

Короткий адрес: https://sciup.org/142121243

IDR: 142121243 | УДК: 616.718.55-001.5-089.223.84

Текст научной статьи Диафизарные переломы большеберцовой кости: блокированный или расширяющийся гвоздь?

Урбанизация современного общества, в сочетании с нерешенностью проблемы профилактики массового травматизма приводит к резкому возрастанию удельного веса травм скелета вследствие высокоэнергетических повреждений (дорожно-транспортные и кататравмы) во всех развитых государствах. По данным национального центра статистики здоровья, ежегодно на территории США происходит более 490000 переломов большеберцовой и малоберцовой костей (2005), в то же время по данным национальной ассоциации остеопороза в 2003 году 44 миллиона американцев входили в группу риска по остеопорозу. Так же, как и в США, в России основной причиной смертности наиболее активных в социальном плане людей возрастной категории до 40 лет, являются травматические повреждения, а среди подростков и юношей этот показатель достигает 80 %. Ежегодно в России 12,3 млн. человек получают различного рода повреждения, а для 318 тысяч они становятся фатальными [2]. Фатальным является то, что повреждения крупных сегментов поражают генофонд нации, составляющий трудовые и оборонные резервы нашего государства. Только в 2008 году на дорогах страны погибло более 34 тысяч человек.

Пациенты с последствиями повреждений крупных сегментов составляют 35-40 % от всех больных травматологического профиля. Частота диафизарных переломов крупных сегментов нижней конечности составляет более 26,3 % от общего количества переломов длинных трубчатых костей. Стабильно-функциональный остеосинтез в настоящее время является методом выбора лечения как при моно-, так и при полиос-сальных повреждениях [2].

«Развитие закрытого интрамедуллярного остеосинтеза под эгидой философии G. Kuntcher во многом опережало эволюцию накостного остеосинтеза, особенно в разделе лечения диафизарных переломов. Появление блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза, анатомически изогнутых, полых и солидных гвоздей, а так же гибких валов для обработки костномозгового канала позволило не только более тщательно репонировать отломки, восстанавливать длину сегмента, но и управлять репаративной регенерацией, не вмешиваясь в зону перелома, равномерным распределением нагрузки в системе «кость-имплант», а так же рациональным нагружением конечности в зависимости от формирования костной мозоли» [1].

Появление в недавнем прошлом «расширяющихся» систем интрамедуллярной фиксации вызвало многочисленные дискуссии относительно их преимуществ и недостатков [3-5]. Для объективизации режимов двигательной реабилитации после различных видов остеосинтеза в раннем послеоперационном периоде мы поставили перед собой задачу сравнить прочностные характеристики интрамедуллярных блокированных и раздувающихся систем при стендовых испытаниях в сравнении с накостными и вне-очаговыми способами фиксации.

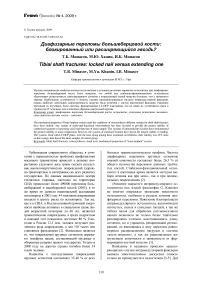

Материалом для исследования послужили макеты большеберцовой кости с экспериментальным переломом в средней трети диафиза, фиксированные накостной пластиной, интрамедуллярным блокированным стержнем, аппаратом Илизарова, а также системой «Fixion». Изучение механических свойств моделированных систем проводилось на универсальном динамометре INSTRON 1185, путем осевого сжатия со скоростью 10 Н в секунду до полного разрушения системы (рис. 1). В ходе исследования полученные данные обрабатывались с помощью методов описательной статистики, а для сравнения групп данных использовались методы непараметрической статистики, в частности двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Анализ зависимости нескольких изучаемых параметров друг от друга производился посредством корреляционного анализа с вычислением коэффициента Пирсона.

В результате проведенного исследования было выявлено, что повреждения интактного образца более чем в 80 % случаев происходили в области дистального метаэпифиза в зоне пилона (рис. 2, а). Образцы с аппаратом Илизарова во всех случаях разрушались в области спиц дистального базового кольца (рис. 2, б). Разрушение систем с накостной пластиной во всех случаях происходило проксимальнее или дистальнее фиксатора (рис. 2, в). Системы с интрамедуллярным блокированным штифтом в 90 % разрушились на уровне дистальных блокирующих винтов (рис. 2, г). Испытывамые образцы, фиксированные расширяющимся штифтом, разрушались в виде различных вариантов диафизарного перелома (рис. 2, д).

Изученные образцы, фиксированные интрамедуллярным блокированным стержнем, оставались стабильными при средней нагрузке менее 897±10 кг, что более чем в 2 раза превышает средние показатели, полученные при разрушении интактных образцов, теряющих структурную состоятельность при нагрузке 436±10 кг.

Экспериментальные образцы, фиксированные системой Fixion теряли устойчивость при нагрузке 1067±10 кг. Образцы с аппаратом Илизарова разрушались при средней нагрузке 856±10 кг, тем не менее, внеочаговая фиксация продемонстрировала значительную временную устойчивость и утрачивала стабильность в среднем после 140-й секунды эксперимента, что в 1,3 раза больше, чем у интактных образцов. Образцы, фиксированные системой LC-DCP, оказалась наименее резистентными к осевому сжатию из всех изученных, поскольку потеряли устойчивость при средней нагрузке 541±10 кг на 101 секунде эксперимента (рис. 3).

Интактнытный образец

Аппарат Илизарова LC-DCP

Universal dynamometer compression devise INSTRON 1185

пластина Блокированный гвоздь Саморазду-ChM 60,9 вающийся Fixion

Рис. 1. Тестируемые системы

а б в г

д

Рис. 2. Тестируемые системы после разрушения

Рис. 3. Результаты стендовых испытаний

Таким образом, наибольшие резистентные ха-рактеристикти были выявлены в условиях внеоча-гового и интрамедуллярного остеосинтеза. Описанные наблюдения позволяют утверждать, что любой вид стабильно-функционального остеосинтеза повышает механическую прочность системы кость-имлантат, что обеспечивает резистентность осевой нагрузке большую, чем у интактного сегмента (p<0,05). Все виды остеосинтеза обеспечивают устойчивость системы по линии перелома, при этом разрушение происходит в области концентрации механических напряжений. Исключение составили образцы, фиксированные системой Fixion которые разрушались посредством продольного диафизарного перелома (см. рис. 2, д).

Наименьшая механическая резистентность систем LC-DCP очевидно связана с меньшей площадью контакта импланта с сегментом по сравнению с другими способами фиксации, тем не менее, пластины обеспечивали шунтирова- ние нагрузки по сегменту обеспечивая прочность экспериментальным образцам в 1,2 раза большую по сравнению с интактными, о чем свидетельствует разрушение системы в пери-фиксаторной зоне, а не по линии перелома. Не это ли одна из причин, побудившая производителей к созданию систем LC-LCP?

Проведенное исследование позволяет заключить, что любой вид остеосинтеза повышает устойчивость системы в условиях диафизарного перелома и более того обеспечивает механические свойства большие, чем у интактного образца, однако достоверные отличия были выявлены у систем интамедуллярной фиксации (p>0,05), что, вероятно, связанно с большей площадью контакта с системе кость-имплант. В то же время, было выявлено, что «слабым» местом при ЗИБО является область дистальных блокирующих винтов, это свидетельствует о значительной концентрации напряжений в этой зоне. Наиболее устойчивой к осевой нагрузке из рассматриваемых была система Fixion, обладающая возможностью самозаклинивания к костно-мозговом канале, обеспечивая оптимальную осевую и ротационную стабильность без блокирующих винтов. Разрушение системы, фиксированной раздувающимся гвоздем произошло в виде раскола диафиза (рис. 2, д). Возможно, это объясняется более равномерным распределением нагрузки по сегменту без существенных зон концентрации напряжений по сравнению со всеми тестируемыми накостными, интрамедуллярными блокированными и внеоча-говыми системами фиксации. Если добавить к этому более легкое введение стержня в костномозговой канал в нерасправленном состоянии, отсутствие необходимости блокирования стержня, благодаря чему сокращается продолжительность операции и флюороскопии, меньший риск инфекции в области блокирующих винтов, отсутствие необходимости динамизации, то преимущества кажутся очевидными [3, 4]. Однако нужна ли синтезированному сегменту прочность, в 2,4 раза превосходящая прочность интактного, насколько сильно при этом нарушается эндостальное кровоснабжение и не создаст ли эффект «расширения» значительных трудностей при удалении импланта?