Диагностическая значимость лимфоцитарно-моноцитарного индекса при контрактуре Дюпюитрена

Автор: Щудло Н.А., Сбродова Л.И., Останина Д.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Данные мировой литературы свидетельствуют о вовлечённости клеток воспалительного ряда в патогенез ладонного фасциального фиброматоза, однако данные о возможных изменениях лейкоцитарных индексов периферической крови у пациентов с контрактурой Дюпюитрена (КД) в сравнении со здоровыми людьми отсутствуют.Цель. Оценка диагностической значимости нейтрофильно-лимфоцитарного (N/L) и лимфоцитарно-моноцитарного (L/M) индексов периферической крови у пациентов c КД.Материалы и методы. Ретроспективно изучены 162 истории болезни пациентов, поступивших на оперативное лечение. Для сравнения результатов анализов периферической крови с нормой использовали анонимизированные лейкоцитограммы 110 условно здоровых лиц (контроль).Результаты. В группе здоровых людей и у пациентов с КД выражен половой диморфизм абсолютного содержания нейтрофилов. У мужчин с КД установлено статистически значимое снижение абсолютного содержания лимфоцитов (p = 0,05), а у женщин - достоверное повышение абсолютного содержания моноцитов (p = 0,00) по сравнению с контролем, при этом у больных с КД отсутствует связанная с полом разница этих показателей, характерная для здоровых людей. N/L повышен у мужчин с КД по сравнению с контролем (p = 0,05) и подгруппой женщин с КД (p = 0,01), но по результатам ROC- анализа N/L оказался диагностически бесполезным. Для модели «L/M - степень контрактуры» AUC 0,945, CI 0,918-0,970, p = 0, Se 90,12, Sp 93,21; оптимальный порог L/M 3,102. У пациентов с низким L/M (≤ 3,0) частота поражения обеих кистей и частота контрактур III-IV степени больше на 27,75 % (p = 0,02) и 27,15 % (p = 0,03) соответственно, чем в подгруппе с высоким L/M.Обсуждение. Разнонаправленность изменений содержания лимфоцитов и моноцитов у мужчин и женщин согласуется с известными из литературы сведениями о дуальных гендер- специфичных путях регуляции иммунной системы у здоровых людей и у пациентов с различными заболеваниями.Заключение. По данным исследованной выборки пациентов, лимфоцитарно-моноцитарный индекс является полезным дополнительным лабораторным показателем для выделения группы риска тяжёлого течения фасциального фиброматоза, который без дополнительных затрат может использоваться в клинической практике наряду с известными критериями для выделения группы риска прогрессирования контрактуры Дюпюитрена.

Контрактура дюпюитрена, диагностика, нейтрофильно-лимфоцитарный индекс, лимфоцитарно-моноцитарный индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/142239016

IDR: 142239016 | УДК: 616.757.7-007.681-072.5 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-4-382-387

Текст научной статьи Диагностическая значимость лимфоцитарно-моноцитарного индекса при контрактуре Дюпюитрена

Болезнь Дюпюитрена традиционно описывается как доброкачественный фиброматоз ладонного апоневроза, который может распространяться в подкожную клетчатку и дерму [1]. На ранней стадии заболевание проявляется формированием узелков, затем формируются контрактильные фиброзные хорды, охватыва- ющие часть ладонной фасции и вызывающие ограничение разгибательных движений, а потом и стойкие контрактуры одного или нескольких пальцев кисти [2].

Распространённость болезни Дюпюитрена, по данным современных мета-анализов, составляет в среднем 8 % мировой популяции [3] и 20 % среди лиц

старше 65 лет [4]. Изредка заболевание встречается у молодых людей и даже у детей [5], но на протяжении пятой-восьмой декады жизни его частота прогрессивно увеличивается; среди пациентов в 3-4 раза чаще встречаются мужчины [6]. По данным клиник хирургии кисти, у пациентов с ладонным фасциальным фиброматозом старше 18 лет контрактура выявляется только у 8 % [7]. Однако консервативная терапия ранних проявлений болезни Дюпюитрена не имеет достаточной доказательной базы [8].

Разработан широкий спектр методик малоинвазивных и открытых операций, направленных на рассечение хорд или удаление патологических очагов, а также коррекцию деформации кисти, но вплоть до настоящего времени не решены проблемы послеоперационных осложнений и рецидивирования [9]. Особые трудности представляет лечение пациентов с контрактурами III-IV степени [10].

К факторам риска заболевания относят вредные привычки, ручной труд и травматизацию кисти, эпилепсию, диабет и генетическую предрасположенность, однако этиопатогенез фасциального фиброматоза остаётся нераскрытым, несмотря на значительное количество публикаций по молекулярной биологии и патоморфологии фиброматоза [11].

Главная роль в формировании отложений коллагена и контракции фиброзных хорд отводится фибробластам и миофибробластам [12, 13]. Установлена патогенетическая значимость альтерации микрососудов и периваскулярной инфильтрации клетками воспалительного ряда [14], а также ремоделирования артерий малого калибра, перфорирующих ладонный апоневроз, и дистальной нейропатии чувствительных нервов [15, 16]. С помощью иммуногистохимических исследований продемонстрирована корреляция между количеством миофибробластов и макрофагов в фиброматозных узлах; для лимфоцитов типично расположение вокруг фиброматозных очагов [17]. При обследовании 21 пациента с КД установлена корреляция содержания T- и B-лимфоцитов периферической крови с тяжестью заболевания [18]. При эктопическом фасциальном фиброматозе – болезни Пейрони – выявлена взаимосвязь значений нейтрофильно-лимфоцитарного индекса периферической крови с острой или стабильной стадией заболевания [19]. Однако в доступной литературе мы не встретили данных о возможных изменениях соотношений нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов периферической крови при КД.

Цель – оценка диагностической значимости нейтрофильно-лимфоцитарного (N/L) и лимфоцитарномоноцитарного (L/M) индексов периферической крови у пациентов с контрактурой Дюпюитрена (КД).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ретроспективно изучены 162 истории болезни пациентов с КД, прооперированных в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова в период 2013-2020 гг., проанализированы данные анамнезов жизни и заболевания, клинических и лабораторных исследований. Для сравнения результатов анализов периферической крови с нормой использовали анонимизированные лейкоцитограммы 110 условно здоровых лиц, полученные при периодических профилактических медицинских осмотрах. Критерии включения в группу сравнения – клинический диагноз КД и гистологически подтверждённый ладонный фасциальный фиброматоз, критерии исключения – травмы кисти, сахарный диабет и хронические воспалительные заболевания дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем в анамнезе жизни. Критерии включения в группу контроля – отсутствие лабораторных признаков острого или хронического воспаления. Исследование одобрено Комитетом по этике учреждения (протокол № 2 (57) от 19.03.2018), проводилось в соответствии с этическими стандартами, изложенными в Хельсинской декларации 2013 г.

С учётом данных литературы о половом диморфизме лейкоцитарной формулы [20] у здоровых людей группы сравнения и контроля были разделены на подгруппы мужчин и женщин, стратифицированные по возрасту. Используя показатели лейкоцитограмм, в программе Excel 2010 вычисляли абсолютное количество нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов, а также их соотношения – нейтрофильно-лимфоцитарный и лимфоцитарно-моноцитарный индексы.

Статистическую обработку полученных количественных данных проводили в программе Attestat – версия 9.3.1 (разработчик И.П. Гайдышев, сертификат о регистрации в Роспатенте № 2002611109). Для проверки нормальности распределения клинико-лабораторных показателей использовали критерий Шапиро – Уилка. С учётом отклонения распределения некоторых выборок от нормального закона табличные данные представлены в виде медиан и квартилей. Гипотезы о различиях переменных в подгруппах проверяли с помощью критерия Манна – Уитни и точного метода Фишера. Возможные взаимосвязи клинических и лабораторных показателей проверяли с помощью критерия Пирсона. Для оценки диагностической значимости лейкоцитарных индексов использовали ROC-анализ с оценкой площади (AUC) под кривой зависимости специфичности и чувствительности теста. Возможные отличия функций распределения проверяли по критерию Смирнова.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным лабораторных анализов, абсолютное содержание нейтрофилов периферической крови достоверно выше у мужчин как в подгруппах пациентов с КД (p < 0,05), так и у здоровых лиц (p < 0,001). Абсолютное содержание лимфоцитов и моноцитов также больше у мужчин, но только в группе условно здоровых лиц

(p < 0,001), у мужчин и женщин с КД разница показателей не подтверждается статистически (p > 0,05), при этом у мужчин с КД абсолютное содержание лимфоцитов уменьшено по сравнению с контролем (p = 0,05), а у женщин с КД достоверно увеличено абсолютное содержание моноцитов по сравнению с контролем (p < 0,001) (табл. 1).

Таблица 1

Содержание нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов периферической крови у пациентов с контрактурой Дюпюитрена (КД) в сравнении с условно здоровыми лицами

|

Группа / параметр |

Контрактура Дюпюитрена |

Условно здоровые |

||

|

1-КД-мужчины (n = 122) |

2-КД-женщины (n = 40) |

3-мужчины (n = 76) |

4-женщины (n = 34) |

|

|

Возраст (лет) |

59,5 (54; 62) P1-3 = 0,34 P1-2 = 0,22 |

62 (54; 66) P2-4 = 0,16 |

58 (48,5; 65) |

59 (55; 63) P3-4 = 0,60 |

|

Нейтрофилы (× 109/л) |

3,97 (3,25; 4,80) P1-3 = 0,76 P1-2 = 0,01 |

3,25 (2,58; 4,22) P2-4 = 0,99 |

3,93 (3,47; 4,61) |

3,19 (2,67; 3,77) P3-4 = 0,00* |

|

Лимфоциты (× 109/л) |

1,95 (1,54; 2,52) P1-3 = 0,05* P1-2 = 0,67 |

2,01 (1,70; 2,49) P2-4 = 0,15 |

2,32 (1,71; 2,83) |

1,85 (1,62; 2,16) P3-4 = 0,00* |

|

Моноциты (× 109/л) |

0,38 (0,26; 0,51) P1-3 = 0,53 P1-2 = 0,87 |

0,39 (0,31; 0,52) P2-4 = 0,00* |

0,35 (0,28; 0,48) |

0,25 (0,18; 0,28) P3-4 = 0,00* |

|

N/L – индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов |

2,02 (1,66; 2,38) P1-3 = 0,05* P1-2 = 0,01 |

1,60 (1,16; 2,24) P2-4 = 0,35 |

1,71 (1,37; 2,43) |

1,80 (1,31; 2,27) P3-4 = 0,35 |

|

L/M – индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов |

5,38 (4,00; 7,50) P1-3 = 0,05* P1-2 = 0,93 |

5,17 (3,75; 6,25) P2-4 = 0,02* |

6,08 (4,56; 9,25) |

7 (4,73; 11,25) P3-4 = 0,15 |

P1-2, P1-3, P2-4, P3-4 – уровень значимости отличий между подгруппами; * – p ≤ 0,05.

N/L повышен у мужчин с КД как по сравнению со здоровым контролем (p = 0,05), так и подгруппой женщин с КД (p < 0,05). L/M в подгруппах мужчин и женщин был сопоставим как у пациентов с КД, так и у условно здоровых лиц, при этом как у мужчин, так и у женщин с КД показатель был достоверно уменьшен в сравнении с контролем (p < 0,05).

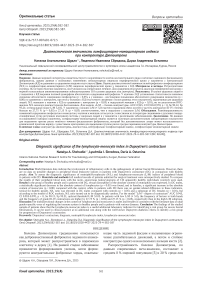

Значимых корреляций исследованных лейкоцитарных индексов со степенью КД и давностью фасциального фиброматоза не выявлено. ROC-анализ модели «N/L – степень КД» выявил её низкую чувствительность – 46,7 % у мужчин с КД и 55 % у женщин с КД. Модель «L/М – степень КД» имела высокую чувствительность и специфичность как в подгруппах мужчин и женщин, так и в объединённой группе пациентов с КД (чувствительность 90,12; специфичность 93,21), значение AUC соответствует отличному качеству (рис. 1).

1 - Sp, %

Рис. 1. Диагностическая значимость лимфоцитарно-моноцитарного индекса в оценке степени контрактуры Дюпюитрена: AUC – площадь под кривой; СI – доверительный интервал

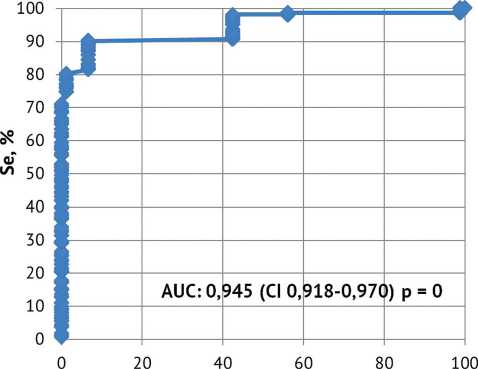

На втором этапе исследования с учётом автоматически установленного оптимального порога индекса L/M = 3,102 пациенты с КД были распределены на подгруппы с низким L/M (≤ 3,00) и высоким L/M (> 3,00). Подгруппа с низким L/M составляла 10 % от общей выборки пациентов с КД. Аналогичный показатель в группе условно здоровых людей составил 7 % (незначимо ниже). Гистограмма распределения пациентов по величине L/M в группе пациентов с КД по сравнению с условно здоровыми лицами имеет сдвиг в сторону меньших значений, однако разница функций распределения не подтверждается статистически (p = 0,21 по критерию Смирнова).

1,6-3,0 3,1-6,0 6,1-9,0 9,1-12,0 12,1-15,0 >15

Рис. 2. Частотное распределение пациентов по величине лимфоцитарно-моноцитарного индекса L/M в группах здоровых лиц (контроль) и при контрактуре Дюпюитрена (КД): абсциссы – величина L/M; ординаты – процент пациентов в выборках n = 162 (КД) и n = 110 (контроль)

Данные по динамике L/M были доступны у 12 пациентов с двусторонним ладонным фасциальным фиброматозом, оперированных вначале на одной руке, а спустя несколько месяцев или лет – на другой руке. У 11 пациентов из 12 L/M не менялся и только у одного пациента в течение четырёх месяцев изменился в сторону снижения.

Подгруппа пациентов с низким L/M значимо не отличалась от подгруппы с высоким L/M по возрасту на момент появления первых симптомов ладонного фасциального фиброматоза и соотношению мужчин и женщин (табл. 2). Однако у пациентов с низким L/M частота поражения обеих кистей и частота тяжёлых степеней контрактуры были больше на 27,75 и 27,15 % соответственно (p < 0,05), чем в подгруппе с высо- ким L/M. Процент пациентов с нарушением функции более двух пальцев сопоставим. Процент рецидивов в группе с низким L/M был также на 7 % больше, чем при высоком L/M, однако разница статистически незначима (p > 0,05). Сниженное значение L/M было обусловлено как уменьшением содержания лимфоцитов, так и увеличением содержания моноцитов в периферической крови (p < 0,001).

Таблица 2

Клинико-демографические и параклинические характеристики пациентов с контрактурой Дюпюитрена в зависимости от величины лимфоцитарно-моноцитарного индекса (L/M)

|

Группа/параметр |

L/M ≤ 3,00 (n = 16) |

L/M > 3,00 (n = 146) |

P 1,2 |

|

Возраст на момент начала заболевания |

51 (46;57) |

53 (47; 59) |

0,331 |

|

Женщины |

12,5 % |

26,4 % |

0,362 |

|

Пациенты с поражением обеих кистей |

81,25 %* |

53,5 % |

0,022 |

|

Пациенты с контрактурами III-IV степени |

81,25 %* |

54,1 % |

0,032 |

|

Пациенты с нарушением функции более двух пальцев |

31,25 % |

29,17 % |

0,522 |

|

Пациенты с рецидивами контрактуры |

12,5 % |

5,5 % |

0,262 |

|

Лимфоциты (× 109/л) |

1,60 (1,47; 2,29) |

2,01 (1,63; 2,53) |

0,001 |

|

Моноциты (× 109/л) |

0,70 (0,52; 0,90) |

0,36 (0,26; 0,46) |

0,001 |

P1 – уровень значимости отличий исследуемых групп по критерию Манна – Уитни; P2 – по точному критерию Фишера; * – статистически значимая разница (p ≤ 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Прогнозирование естественного течения ладонного фасциального фиброматоза у пациентов без хирургического лечения или временного интервала от операции до рецидива контрактуры Дюпюитрена является сложной задачей [21], но решение её необходимо для разработки оптимальных индивидуализированных протоколов лечения. В связи с этим целый ряд исследований был сосредоточен на изучении диатеза Дюпюитрена – конституциональной предрасположенности к агрессивному течению и рецидивированию контрактуры [22, 23, 24]. Критерии диатеза (появление первых симптомов в возрасте менее 50 лет, наличие заболевания у близких родственников, эктопические очаги фиброматоза, поражение пальцев лучевой стороны кисти) основаны на данных анамнеза, которые могут оказаться недостоверными, а также на клинических признаках, которые встречаются нечасто, поэтому для большинства пациентов неприменимы. В связи с этим проводились интенсивные исследования по разработке метода оценки риска прогрессирования и рецидива заболевания на основании циркулирующих биомаркёров, однако вплоть до настоящего времени он не разработан [25].

Мы предположили, что для решения такого рода задач могут быть полезны лейкоцитарные индексы периферической крови. По данным литературы последних лет их диагностическая и прогностическая значимость подтверждена многочисленными публикациями – главным образом в области онкологии [26, 27, 28, 29]. В нашем исследовании впервые выявлены особенности лейкоцитограммы пациентов с контрактурой Дюпюитрена в сравнении с условно здоровыми людьми. У мужчин с контрактурой Дюпюитрена установлено статистически значимое снижение абсолютного содержания лимфоцитов, а у женщин – достоверное повышение абсолютного содержания моноцитов, при этом у больных с контрактурой Дюпюитрена утрачивается связанная с полом разница показателей содержания лимфоцитов и моноцитов в периферической крови. Разнонаправленные изменения содержания лимфоцитов и моноцитов у мужчин и женщин согласуются с известными из литературы данными о дуальных ген-дер-специфичных путях регуляции иммунной системы у здоровых людей и у пациентов с различными заболеваниями [30], которые в ряде случаев детерминируют связанные с полом различия распространённости заболевания – вероятно, это можно отнести и к ладонному фасциальному фиброматозу, который встречается существенно чаще у мужчин, чем у женщин.

Половой диморфизм абсолютного содержания нейтрофилов (медиана показателя значимо выше у мужчин) был выражен как у условно здоровых людей, так и у пациентов с контрактурой Дюпюитрена, при этом не было статистически значимой разницы между подгруппами пациентов и условно здоровых людей. Вероятно, нейтрофилы не имеют значимой роли в патогенезе ладонного фасциального фиброматоза, хотя при детальном иммуногистохимическом исследовании обнаруживались немногочисленные зрелые гранулоциты вблизи кровеносных сосудов и в пролиферирующих фиброматозных узлах [14]. При эктопическом фиброматозе – болезни Пейрони – нейтрофильно-лимфоцитарный индекс оценен как важный показатель, уточняющий стадию заболевания и тактику лечения [31, 32], однако не все исследовательские группы пришли к такого рода выводам [33].

В нашем исследовании ладонного фасциального фиброматоза нейтрофильно-лимфоцитарный индекс был повышен у мужчин с контрактурой Дюпюитрена по сравнению со здоровым контролем и подгруппой женщин с контрактурой Дюпюитрена – вероятно, в результате снижения содержания лимфоцитов. По результатам ROC-анализа нейтрофильно-лимфоцитарный индекс оказался диагностически бесполезным.

Однако выявлена высокая диагностическая значимость лимфоцитарно-моноцитарного индекса. Этот показатель у мужчин и женщин с контрактурой Дюпюитрена достоверно уменьшен по сравнению с условно здоровыми людьми, а его наиболее низкие значения (3,0 и менее) ассоциированы со значительно повышенной частотой контрактур тяжёлой степени и повышенной частотой билатерального фиброматоза.

Представления о ключевой роли лимфоцитов и моноцитов в патогенезе ладонного фасциального фиброматоза основаны на иммуногистохимических исследованиях операционного материала, хотя она не выяснена в полной мере [14, 17]. Механизм выявленной нами взаимосвязи низкого лимфоцитарно-моноцитарного индекса с тяжестью заболевания также недостаточно ясен, поскольку оба клеточных типа – и лимфоциты, и моноциты – традиционно рассматриваются как продуценты провоспалительных цитокинов и факторов роста, усиливающих ангиогенез и прогрессирование фиброматоза [34]. Однако M. Plander et al. [35] установили, что продвинутая стадия контрактуры Дюпюитрена характеризуется снижением СD4+-Т-лимфоцитов и особенно натуральных киллеров при неизменном количестве B-лимфоцитов. Это заставляет предположить «противофиброматозную» роль T-лимфоцитов и согла- суется с выявленным в нашем исследовании сниженным количеством лимфоцитов периферической крови у мужчин с контрактурой Дюпюитрена, особенно в группе пациентов с низким лимфоцитарно-моноцитарным индексом и повышенной частотой поражения обеих кистей и контрактур III-IV степени.

Выполненное нами исследование имеет несколько ограничений. В него включены только те пациенты, у которых были показания к операции, поэтому ранние проявления ладонного фасциального фиброматоза не представлены. Объём выборки женщин средний в связи с существенно меньшей распространённостью контрактуры Дюпюитрена у женщин. У подавляющего большинства пациентов были доступны клиниколабораторные данные только одной временной точки. Однако полученные результаты позволили выявить полезный дополнительный общедоступный лабораторный параметр для оценки риска прогрессирования контрактуры Дюпюитрена, который не требует дополнительных затрат и может использоваться в клинической практике наряду с критериями диатеза Дюпюитрена. Перспективны дальнейшие исследования прогностической значимости лимфоцитарно-моноцитарного индекса в различных когортах пациентов с ладонным фасциальным фиброматозом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с контрактурой Дюпюитрена отсутствует связанная с полом разница медиан содержания лимфоцитов и моноцитов в периферической крови, характерная для условно здоровых людей.

Статистически значимое снижение лимфоцитарномоноцитарного индекса у пациентов с контрактурой Дюпюитрена по сравнению с условно здоровыми лицами обусловлено снижением содержания лимфоцитов периферической крови (преимущественно у мужчин) и повышением содержания моноцитов (преимуще- ственно у женщин). Экстремально низкие значения лимфоцитарно-моноцитарного индекса (≤ 3,0) ассоциированы с повышенной частотой двустороннего ладонного фасциального фиброматоза и контрактуры Дюпюитрена III-IV степени.

По данным исследованной выборки пациентов, лимфоцитарно-моноцитарный индекс является полезным дополнительным показателем для выделения группы риска тяжёлого течения фасциального фиброматоза.

Список литературы Диагностическая значимость лимфоцитарно-моноцитарного индекса при контрактуре Дюпюитрена

- Meyerding HW, Black JR, Broders AC. The etiology and pathology of Dupuytren's contracture. Surg Gynecol Obstet. 1941;72(3):582-590.

- Vi L, Gan BS, O'Gorman DB. The potential roles of cell migration and extra-cellular matrix interactions in Dupuytren's disease progression and recurrence. Med Hypotheses. 2010;74(3):510-512. doi: 10.1016/j.mehy.2009.10.009

- Salari N, Heydari M, Hassanabadi M, et al. The worldwide prevalence of the Dupuytren disease: a comprehensive systematic review and metaanalysis. J Orthop Surg Res. 2020;15(1):495. doi: 10.1186/s13018-020-01999-7

- Murphey MD, Fairbairn KJ, Parman LM, et al. From the archives of the AFIP. Musculoskeletal angiomatous lesions: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 1995;15(4):893-917. doi: 10.1148/radiographics

- Kraus R, Alzen G, Dreyer T, et al. Morbus dupuytren im kindesalter - fallbericht und literaturrecherche [Dupuytren's disease in children - case report and literature review]. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2012;44(3):175-7. (In German) doi: 10.1055/s-0032-1312655

- Nordenskjöld J, Englund M, Zhou C, Atroshi I. Prevalence and incidence of doctor-diagnosed Dupuytren's disease: a population-based study. J Hand Surg Eur Vol. 2017;42(7):673-677. doi: 10.1177/1753193416687914

- Diep GK, Agel J, Adams JE. Prevalence of palmar fibromatosis with and without contracture in asymptomatic patients. J Plast Surg Hand Surg. 2015;49(4):247-250. doi: 10.3109/2000656X.2015.1034724

- Ball C, Izadi D, Verjee LS, et al. Systematic review of non-surgical treatments for early dupuytren's disease. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):345. doi: 10.1186/s12891-016-1200-y

- Denkler KA, Park KM, Alser O. Treatment Options for Dupuytren's Disease: Tips and Tricks. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022;10(1):e4046. doi: 10.1097/G0x.0000000000004046

- Müller-Seubert W, Cai A, Arkudas A, et al. A Personalized Approach to Treat Advanced Stage Severely Contracted Joints in Dupuytren's Disease with a Unique Skeletal Distraction Device-Utilizing Modern Imaging Tools to Enhance Safety for the Patient. J Pers Med. 2022;12(3):378. doi: 10.3390/jpm12030378

- Dutta A, Jayasinghe G, Deore S, et al. Dupuytren's Contracture - Current Concepts. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(4):590-596. doi: 10.1016/j. jcot.2020.03.026

- Satish L, Gallo PH, Baratz ME, et al. Reversal of TGF-p1 stimulation of a-smooth muscle actin and extracellular matrix components by cyclic AMP in Dupuytren's-derived fibroblasts. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:113. doi: 10.1186/1471-2474-12-113

- van Beuge MM, Ten Dam EJ, Werker PM, Bank RA. Matrix and cell phenotype differences in Dupuytren's disease. Fibrogenesis Tissue Repair. 2016;9:9. doi: 10.1186/s13069-016-0046-0

- Mayerl C, Del Frari B, Parson W, et al. Characterisation of the inflammatory response in Dupuytren's disease. J Plast Surg Hand Surg. 2016;50(3):171-9. doi: 10.3109/2000656X.2016.1140054

- Щудло НА, Варсегова ТН, Ступина ТА, Щудло ММ. Типы и стадии сосудистого ремоделирования при контрактуре Дюпюитрена (анализ 506 артерий в операционном материале 111 пациентов). Гений ортопедии. 2020;26(2):179-184. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-179-184

- Щудло Н.А., Костин В.В. Патогенез нейропатии при контрактуре Дюпюитрена. Гений ортопедии. 2019;25(1):58-64. doi: 10.18019/10284427-2019-25-1-58-64

- Andrew JG, Andrew SM, Ash A, Turner B. An investigation into the role of inflammatory cells in Dupuytren's disease. J Hand Surg Br. 1991;16(3):267-271. doi: 10.1016/0266-7681(91)90051-o

- Gudmundsson KG, Arngrímsson R, Arinbjarnarson S, et al. T-and B-lymphocyte subsets in patients with Dupuytren's disease. Correlations with disease severity. J Hand Surg Br. 1998;23(6):724-7. doi: 10.1016/s0266-7681(98)80083-1

- Garcia Rojo E, García Gómez B, Santos-Pérez de la Blanca R, et al. Role of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios in Peyronie's disease: a new diagnostic approach to predict the stage of the disease? Asian J Androl. 2021;23(3):325-329. doi: 10.4103/aja.aja_74_20

- Chen Y, Zhang Y, Zhao G, et al. Difference in Leukocyte Composition between Women before and after Menopausal Age, and Distinct Sexual Dimorphism. PLoS One. 2016;11(9):e0162953. doi: 10.1371/journal.pone.0162953

- Ruettermann M, Hermann RM, Khatib-Chahidi K, Werker PMN. Dupuytren's Disease-Etiology and Treatment. Dtsch Arztebl Int. 2021;118(46):781-788. doi: 10.3238/arztebl.m2021.0325

- Hueston J.T. Dupuytren diathesis. In: McFarlane RM, McGrouther DA, Flint M, eds. Dupuytren's Disease Biology and Treatment. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1990:246-252.

- Abe Y, Rokkaku T, Ofuchi S, et al. An objective method to evaluate the risk of recurrence and extension of Dupuytren's disease. J Hand Surg Br. 2004;29(5):427-30. doi: 10.1016/j.jhsb.2004.06.004

- Hindocha S, Stanley JK, Watson S, Bayat A. Dupuytren's diathesis revisited: Evaluation of prognostic indicators for risk of disease recurrence. J Hand Surg Am. 2006;31(10):1626-34. doi: 10.1016/j.jhsa.2006.09.006

- Werker P., Dias J., Eaton C., eds. Dupuytren disease and related diseases - The cutting edge. Springer. 2017:450. doi: 10.1007/978-3-319-32199-8

- Li P, Li H, Ding S, Zhou J. NLR, PLR, LMR and MWR as diagnostic and prognostic markers for laryngeal carcinoma. Am J Transl Res. 2022;14(5):3017-3027.

- Romano A, Laura Parrinello N, Cerchione C, et al. The NLR and LMR ratio in newly diagnosed MM patients treated upfront with novel agents. Blood Cancer J. 2017;7(12):649. doi: 10.1038/s41408-017-0019-6

- Miyahara Y, Takashi S, Shimizu Y, Ohtsuka M. The prognostic impact of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) in patients with distal bile duct cancer. World J Surg Oncol. 2020;18(1):78. doi: 10.1186/s12957-020-01847-2

- Huang Y, Liu Y, Mo G, et al. Inflammation Markers Have Important Value in Predicting Relapse in Patients with papillary thyroid carcinoma: A Long-Term Follow-Up Retrospective Study. Cancer Control. 2022;29:10732748221115236. doi: 10.1177/10732748221115236

- Berghella AM, Contasta I, Del Beato T, Pellegrini P. The discovery of how gender influences age immunological mechanisms in health and disease, and the identification of ageing gender-specific biomarkers, could lead to specifically tailored treatment and ultimately improve therapeutic success rates. Immun Ageing. 2012;9(1):24. doi: 10.1186/1742-4933-9-24

- Garcia Rojo E, García Gómez B, Santos-Pérez de la Blanca R, et al. Role of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios in Peyronie's disease: a new diagnostic approach to predict the stage of the disease? Asian J Androl. 2021;23(3):325-329. doi: 10.4103/aja.aja_74_20

- Ozbir S, Degirmentepe RB, Atalay HA, et al. The role of inflammatory parameters (neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and monocyte-to-eosinophil ratio) in patients with Peyronie's disease. Andrology. 2020;8(2):348-352. doi: 10.1111/andr.12702

- Greenberg JW, Kim J, Pincus J, et al. Are neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios useful for determining active phase of Peyronie's disease? Journal of Clinical Urology. 2022;0(0). doi: 10.1177/20514158221094636

- Eftimie G, Eftimie R. Quantitative predictive approaches for Dupuytren disease: a brief review and future perspectives. Math Biosci Eng. 2022;19(3):2876-2895. doi: 10.3934/mbe.2022132

- Plander M, Salamon A, Toldy E, et al. Cellular immune response in Dupuytren's disease. Biochemia Medica. 2008;18(2):193-200.