Диагностическое и прогностическое значение анализа вариабельности сердечного ритма беременной в оценке выраженности гипоксии плода

Автор: Пискунова Лидия Валериевна, Чехонацкая Марина Леонидовна, Аренина Наталья Юрьевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Анализировались соотношения между степенью гипоксии плода по данным кардиотокографии и состоянием вегетативной нервной системы у матери по результатам изучения вариабельности сердечного ритма. Установлено, что по мере нарастания тяжести гипоксии плода у матери наблюдается активация симпатического отдела вегетативной нервной системы, которая при тяжелых и терминальных состояниях сменяется ваготони-ей. Полученные данные могут быть использованы как для косвенной оценки тяжести гипоксии плода, так и для прогнозирования ее течения

Вариабельность сердечного ритма матери, гипоксия плода

Короткий адрес: https://sciup.org/14917121

IDR: 14917121

Текст научной статьи Диагностическое и прогностическое значение анализа вариабельности сердечного ритма беременной в оценке выраженности гипоксии плода

-

1Вв едение. Антенатальная диагностика патологии плода с последующей коррекцией его состояния является важнейшим компонентом акушерской помощи и формирует современное направление перинатальной медицины. До родов многие заболевания плода остаются нераспознанными и трактуются как проявления гипоксии. Для предотвращения опасных последствий кислородного голодания и обеспече- Ответственный автор – Пискунова Лидия Валериевна.

Тел.: 89271349221.

ния рождения здорового ребенка своевременная диагностика гипоксии плода имеет особое значение. Однако, несмотря на выраженные изменения в фе-топлацентарном комплексе, клинические проявления гипоксии плода незначительны. С учетом указанного диагностика гипоксии плода основывается в настоящее время на непосредственной оценке его состояния (параметры сердечной деятельности, двигательная активность, биологические показатели), а также на анализе состояния кровотока в системе мать – плацента – плод и т. д. [1-3].

Поскольку система кровообращения матки является лишь частью кровообращения беременной женщины, гипоксию плода вследствие нарушения маточно-плацентарного кровотока следует рассматривать как одно из региональных проявлений нарушений системы регуляции сердечно-сосудистой системы женщины, связанных с расстройствами центральной и вегетативной нервной систем, эндокринной регуляции [4, 5].

Хорошо известно, что изменения вегетативных процессов в материнском организме приводят к изменениям двигательной активности плода и ритма его сердцебиений. При этом ведущим звеном в цепи этих вегетативных реакций являются изменения маточно-плацентарного и сопряженного с ним пупочно-плацентарного кровообращения [2, 3] Однако качественные и количественные характеристики этих взаимодействий изучены недостаточно и требуют дальнейшего анализа.

Цель исследования: определить соотношения между вариабельностью сердечного ритма у матери, отражающего состояние ее вегетативной нервной системы, и выраженностью гипоксии плода по результатам кардиотокографического исследования.

Методы. Исследование выполнялось на базе отделений родильного дома № 5 г. Саратова. Под наблюдением находились 89 беременных с высоким риском развития гипоксии плода. Начиная с 25 недель беременности у всех находившихся под наблюдением женщин регулярно, с интервалом в одну-две недели, производилось исследование состояния плода по данным кардиотокографии и оценивались ритмологические характеристики сокращения сердца беременной.

Мониторное наблюдение за состоянием плода осуществлялось в ходе кардиотокографии при помощи «Fetalgard-2000» (США). Запись осуществлялась в течение 60 минут в положении женщины на спине или на боку. Анализ результатов кардиотокогра-фии проводили по методике И.О. Макарова и соавт. (1997). Состояние плода при использовании данной методики оценивается следующим образом:

-

5 баллов – реактивность сердечно-сосудистой системы в пределах нормы;

-

4 балла – легкое нарушение реактивности сердечно-сосудистой системы;

-

3 балла – умеренное нарушение реактивности сердечно-сосудистой системы плода;

-

2 балла – выраженное нарушение реактивности сердечно-сосудистой системы плода;

-

1 балл – тяжелое нарушение реактивности сердечно-сосудистой системы плода;

0 баллов – терминальное состояние плода.

Анализ вариабельности сердечного ритма беременной осуществляется по методике А.М. Вейна (2003). Анализировалось 100 кардиоциклов и определялись следующие показатели.

Мо – это наиболее часто встречающееся значение R-R, она указывает на доминирующий уровень функционирования синусового узла. При симпатико-тонии Мо минимальна, при ваготонии – максимальна.

Вариационный размах (ВР) вычисляется как разница между максимальным и минимальным значениями R-R. Данный показатель отражает степень вариабельности, или размах колебаний значений кардиоинтервалов. Поскольку основной разброс привносит дыхательная аритмия, связанная с влиянием блуждающих нервов, ВР рассматривают как парасимпатический показатель.

АМ0 – это число кардиоинтервалов в процентах, соответствующих диапазону моды, отражает меру мобилизирующего влияния симпатического отдела.

Вторичные показатели вариационной пульсоме-трии вычисляются следующим образом:

BP’ MoxBP’ 2BBPx0

ИВР указывает на соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов.

Результаты. В таблице 1 представлено распределение показателей реактивности сердечно-сосудистой системы плода при различных факторах риска развития гипоксии. Анализ представленных в таблице данных показывает, что, несмотря на наличие у беременных женщин факторов риска развития гипоксии плода, практически в 50% случаев, по данным кар-диотокографического исследования, реактивность его сердечно-сосудистой системы составила 4-5 баллов, что соответствует нормальным показателям или легкой степени нарушений. Умеренные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы плода зарегистрированы при наличии хронической соматической патологии у беременных в 34,7% случаев. При

Таблица 1

Распределение частоты встречаемости нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы плода при различных осложнениях беременности

|

Факторы риска развития гипоксии |

Распределение частоты встречаемости различных показателей реактивности сердечнососудистой системы плода (%) |

|||||

|

0 балл |

1 балл |

2 балла |

3 балла |

4 балла |

5 баллов |

|

|

Наличие хронической соматической патологии |

- |

- |

18,2 |

34,7 |

28,3 |

24,6 |

|

Возраст старше 35 лет |

- |

- |

26,3я |

31,7 |

17,1 |

24,9 |

|

Пороки развития матки |

- |

16,4 |

- |

37,3 |

31,2 |

15,1 |

|

Гестоз |

3,4 |

16,4 |

31,6 |

- |

35,9 |

12,7 |

|

Миома матки |

- |

- |

12,9 |

43,6 |

16,1 |

27,4 |

|

Анемия |

- |

- |

62,1 |

- |

27,4 |

12,9 |

|

Резус-сенсибилизация |

2,3 |

18,9 |

37,3 |

19,8 |

- |

21,7 |

|

Угроза прерывания беременности |

- |

- |

- |

64,7 |

21,2 |

14,1 |

|

Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем) |

- |

8,0 |

18,7 |

11,4 |

46,3 |

15,6 |

Таблица 2

Соотношение вариабельности сердечного ритма матери с результатами кардиотокографического исследования реактивности сердечно-сосудистой системы плода в третьем триместре беременности

|

Состояние реактивности сердечно-сосудистой системы плода по данным кардиотокографии |

Оценка в баллах |

Показатели вариабельности сердечного ритма матери |

||

|

ВР |

АМ о |

ИН |

||

|

Реактивность сердечно-сосудистой системы в пределах нормы |

4,82 |

0,22±0,06 |

36,7±2,6 |

87,4±11,6 |

|

Легкое нарушение реактивности |

3,96 |

0,11±0,09* |

66,4±2,3* |

216,3±16,6* |

|

Умеренное нарушение реактивности |

1,74 |

0,05±0,01 |

83,6±7,4* |

611,3±36,7* |

|

Тяжелое нарушение реактивности |

0,86 |

34,6±1,8 |

26,3±2,4* |

43,8±6,1* |

|

Терминальное состояние плода |

0,23 |

41,6±4,2* |

33,6±1,9 |

45,6±7,1* |

* – достоверность различий с первой группой р<0,05 возрасте беременных старше 35 лет, гестозе, миоме, анемии, угрозе прерывания беременности частота встречаемости умеренных нарушений не превысила 35,9%. Таким образом, среди перечисленных факторов риска нельзя однозначно выделить показатель, который со 100%-ной вероятностью указывал на развитие тяжелых форм гипоксии. Так, например, при угрозе прерывания беременности в 64,7% случаев регистрировались умеренные нарушения и не встречались выраженные тяжелые и терминальные. В то же время при гестозе в 16,4% случаев встречались тяжелые нарушения, а в 35,9% – легкие.

Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, что вероятность развития гипоксии плода как в легкой, так и в тяжелой форме практически не зависит от этиологического фактора, лежащего в основе возникновения данной патологии.

Соотношение вариабельности сердечного ритма у матери с тяжестью гипоксии плода по результатам кардиотокографии представлено в таблице 2.

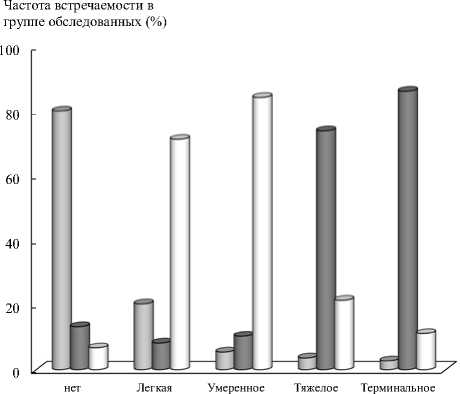

Анализ представленных в таблице 2 данных показывает, что при состоянии реактивности сердечнососудистой системы плода в пределах нормы вегетативная система матери находилась в состоянии равновесия. В этом случае вариационный размах сердечного ритма, отражающий состояние парасимпатического отдела ВНС, составил 0,22±0,06, мобилизация симпатического отдела – 36,7±2,6, а индекс напряжения регуляторных систем – 87,4±11,6. При легких нарушениях реактивности сердечно-сосудистой системы плода тонус ВНС матери начинал меняться в сторону симпатической активации. Индекс напряжения регулирующих систем возрастал до 216,3±16,6, показатель симпатической активации составлял 66,4±2,3. Умеренные нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы плода сочетались с выраженной активацией симпатического отдела ВНС у матери. Это находило отражение в увеличении показателя АМо до 66,4±2,3 и ИН до 611,3±36,7, что указывало на выраженную симпатикотонию. Особо следует отметить, что тяжелые нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы плода в большинстве случаев сочетались с активацией парасимпатического отдела ВНС матери. При данном состоянии плода индекс ВР у матери составлял 34,6±1,8, АМо 26,3±2,4, ИН – 43,8. Наиболее наглядно соотношение между степенью страдания плода и состоянием вегетативной нервной системы у матери при оценке вариабельности сердечного ритма отражает рисунок 1.

В представленных на рисунке 1 данных прослеживается следующая закономерность. По мере увеличения тяжести страдания плода частота встречае- мости равновесного состояния вегетативной нервной системы у матери снижается, а тонус симпатического отдела увеличивается. Однако при тяжелых и терминальных состояниях плода выраженная симпатико-тония у матери сменяется на ваготонию. Полученные данные можно объяснить тем, что по мере усугубления гипоксии плода организм матери пытается компенсировать ее тяжесть увеличением показателей центральной гемодинамики, вследствие чего происходит активация симпатического отдела ВНС. В тот момент, когда компенсаторные механизмы матери, направленные на сохранение маточно-плацентарного кровотока, в нужном объеме оказываются исчерпанными, симпатикотония сменяется ваготонией, что еще в большей мере усиливает гипоксию.

Анализировалось соотношение между степенью страдания плода по результатам кардиотокографи-ческого исследования и состояния тонуса вегетативной нервной системы матери при оценке вариабельности сердечного ритма.

В ходе дальнейшего анализа соотношений между вариабельностью сердечного ритма плода и матери нами был выполнен парный корреляционный анализ (табл. 3). Как следует из таблицы 3, базальная частота сердечных сокращений плода находилась в прямой корреляционной зависимости с показателем АМо (r=+0,73, р<0,05) и обратной – с ВР (r=-0,68, р<0,05). Этот факт указывает на то, что при актива-

□ вегетативное равновессие □ ваготония □ симпатокония

Рис. 1

Таблица 3

Структура и выраженность корреляционных соотношений между вариабельностью сердечного ритма плода и матери

|

Показатели сердечного ритма плода |

Показатели сердечного ритма матери |

||

|

ВР |

АМ о |

ИН |

|

|

Базальная частота сердечных сокращений |

-0,68* |

+0,73* |

0,32 |

|

Вариабельность базального ритма (частота осцилляции) |

+0,34 |

-0,21 |

+0,74* |

|

Акцелерации за 20 минут |

+0,27 |

-0,11 |

+0,61* |

|

Децелерации за 20 минут |

-0,18 |

+0,56* |

-0,64* |

|

Количество шевелений плода за 20 минут |

0,11 |

+0,73* |

+0,66* |

- достоверность корреляционной зависимости (р<0,05)

ции парасимпатического отдела ВНС матери базальная частота сердечных сокращений плода возрастает, а при активации симпатического отдела – падает. Однако, поскольку корреляционный анализ не устанавливает причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями, можно предположить и обратное. При снижении базальной частоты сердцебиений плода активность симпатического отдела ВНС у матери возрастает, а при увеличении возрастает парасимпатическая активация. Интересно отметить тот факт, что вариабельность базальной частоты сердцебиений плода практически не коррелировала с показателем тонуса (r=+0,34, р>0,05) и (r=-0,21, р>0,05), но находилась в тесной взаимосвязи с индексом напряжения регулирующих систем (r=+0,74, р<0,05). Учитывая, что ИН в организме человека отражает степень централизации управления ритмом сердца и соответственно тонусом ВНС, можно предположить, что изменения базального ритма плода запускали в организме матери комплекс нейроэндокринных реакций, направленных на нормальное обеспечение его кислородом. Важно отметить, что показатель ИН находился в тесной зависимости с количеством акцелераций и децелераций ритма плода (r=+0,61 и r=-0,64, р<0,05). Количество шевелений плода находилось в тесной взаимосвязи с такими показателями вариабельности сердечного ритма матери, как АМо (r=+0,73) и ИН (r=+0,66, р<0,05). Положительная взаимосвязь между количеством шевелений плода (r=+0,73, р<0,05) может свидетельствовать о том, что физическая активность плода увеличивает его потребность в кислороде и активизирует симпатическую активацию, которая приводит к увеличению показателей центральной гемодинамики и усилению маточно-плацентарного кровотока.

Обсуждение. В ходе выполнения исследования анализировались соотношения между тяжестью гипоксии плода и вариабельностью сердечного ритма у матери, отражающей состояние ее вегетативной нервной системы. Среди факторов риска, способ- ствующих развитию гипоксии (хронические заболевания у матери, гестоз, возраст старше 35 лет и т.д.), не обнаружено специфического маркера, указывающего со 100%-ной вероятностью на развитие тяжелых форм гипоксии. Между степенью гипоксии плода и показателями вариабельности сердечного ритма матери обнаружена достоверная взаимосвязь.

Заключение. С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы:

-

1. Тяжесть гипоксии плода не зависит от факторов риска, лежащих в основе ее развития. Как тяжелые, так и легкие формы гипоксии практически с одинаковой частотой наблюдаются при гестозах, анемии, угрозе прерывания беременности и т. д.

-

2. По мере увеличения тяжести страдания плода частота встречаемости равновесного состояния вегетативной нервной системы у матери снижается, а тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы возрастает. Однако при тяжелых и терминальных состояниях плода симпатикотония сменяется ваготонией.

Список литературы Диагностическое и прогностическое значение анализа вариабельности сердечного ритма беременной в оценке выраженности гипоксии плода

- Возможности антенатальной компьютерной кардиото-кографии в оценке состояния плода в III триместре береме-ности/В.Н. Кулаков, В.Н. Демидов, И.Н. Сигизбаева [и др.]//Акушерство и гинекология. 2001. №5. С. 12-16.

- Демидов В.Н., Розенфельд Б.Е. Автоматизированная кардиотокография при оценке состояния плода во время беременности//Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии, педиатрии. 1994. № 2. С. 87-95.

- Кокашвили Х.Б. Прогнозирование и диагностика плацентарной недостаточности в ранние сроки беременности: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2002. 23 с.

- Краснопольский В.И. Клиническая, ультразвуковая и морфологическая характеристики хронической плацентарной недостаточности//Акушерство и гинекология. 2006. № 1. С. 13-16.

- Кузьмина И.Ю. Состояние системы мать-плацента-плод при хронической гипоксии плода и его коррекция (кли-нико-экспериментальное исследование): Дис.... канд. мед. наук. Харьков, 2004. 230 с.