Диагностическое значение карт плотности легочной ткани по данным компьютерной томографии у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы

Автор: Бормышев А.В., Морозова Т.Г., Ковалев А.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.39, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценить диагностическое значение карт плотности легочной ткани, согласно данным компьютерной томографии (КТ), у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы.Материал и методы. Обследованы 78 больных в возрасте 47 ± 5,8 года, находящихся в отделении реанимации, в том числе 45 (57,7%) мужчин, 33 (42,3%) женщины. Всем пациентам выполнена КТ органов грудной клетки (ОГК) с оценкой карт плотности легочной ткани на аппарате GE REVOLUTION EVO, 64 среза, с напряжением от 80 до 120 кВ в зависимости от телосложения пациента, с оценкой карт плотности легочной ткани. Обработка данных проводилась методами описательной статистики и сравнения выборок с применением непараметрических критериев.Результаты. В основе методологии анализа данных карт плотности легочной ткани лежал суммационный количественный показатель: интерстициальные изменения (%) + процесс консолидации (%) + отсутствие аэрации (%). Несмотря на то, что у 53 пациентов не было изменений в легочной ткани, согласно результатам КТ ОГК, у 25 (47,2%) из них, по данным карты плотности легочной ткани, количественные показатели составляли от 14 до 25%. Качественная картина плотности характеризовалась негомогенностью паттерна паренхимы легких по задне-базальным, центральным отделам. У 25 (32,1%) больных из 78, по результатам КТ легких, установлены II (n = 19) и III (n = 6) стадии острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Согласно данным карт плотности легочной ткани, у 14 (73,6%) из 19 больных качественный паттерн характеризовался выраженной диффузной негомогенностью легочной паренхимы. Количественные показатели карт плотности легочной ткани при синдроме острого легочного повреждения (СОЛП) составляли более 26%, что коррелировало с отрицательной клинико-лабораторной динамикой.Выводы: 1. Для получения результатов карт плотности легочной ткани при КТ у пациентов с СОЛП необходимо оценивать общую сумму: интерстициальные изменения (%) + процесс консолидации (%) + отсутствие аэрации (%).Суммационные количественные показатели от 14 до 25% соответствовали отрицательной клинической симптоматике (одышка, цианоз, тахипноэ), снижению парциального давления кислорода в артериальной крови (p 2, снижение pO2, повышение лактата крови).При суммационном количественном показателе карт плотности легочной ткани более 26% увеличивалась частота встречаемости КТ-признаков в легочной ткани, по данным нативного исследования, что свидетельствовало о ранее неблагоприятном течении СОЛП.

Компьютерная томография, карты плотности легочной ткани, синдром острого легочного повреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/149147177

IDR: 149147177 | УДК: 616.24-073.756.8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2024-39-4-92-99

Текст научной статьи Диагностическое значение карт плотности легочной ткани по данным компьютерной томографии у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы

Причиной недостаточного достижения полезного результата может быть потеря структурно-функциональных элементов органом-эффектором или снижение числа таких элементов, находящихся в состоянии, оптимальном для достижения полезного результата, что является возможным механизмом развития критического состояния у пациентов, находящихся в отделении реанимации [1]. До момента развития синдрома острого легочного повреждения (СОЛП), которое проявляется острым началом, двухсторонними инфильтратами в легочной ткани, по данным рентгенологического метода исследования органов грудной клетки (ОГК), отсутствием перегрузки левого желудочка и т. д., происходит патологическая вариабельность сопротивлений дыхательных путей структурно-функциональных единиц легких (ацинусов, терминальных респираторных единиц, долек легкого) [2]. Следовательно, прежде чем будут рентгенологически зафиксированы инфильтраты в легочной ткани, у врача лучевой диагностики и врача-реаниматолога должна быть клинико-диагностическая возможность спрогнозировать развитие СОЛП до момента развития подтверждающих его клинико-диагностических и лабораторных критериев [2].

Понимая компенсаторные возможности макроорганизма, необходимо отметить, что при развитии СОЛП происходит компенсаторная вентиляция одной совокупности ацинусов, а в другой вентиляция является низкой относительно объемной скорости тока смешанной венозной крови. Исходя из вышесказанного, развивается патологическая вариабельность вентиляционно-перфузионных отношений ацинусов, которая снижает поглощение кислорода всеми легкими и вызывает артериальную гипоксемию [2]. Требуется поиск такой методики, которая позволит максимально быстро уточнить потерю элементов эффектора, получить информацию об изменении функционального состояния, спрогнозировать СОЛП до момента появления его основных критериев1. Особенность пациентов, которые находятся в отделении реанимации, состоит в том, что не всегда возможно использовать адекватный лучевой алгоритм обследования в силу особенностей состояния этих больных. Таким образом, обычное традиционное рентгенологическое исследование ОГК остается наиболее часто используемым инструментом верификации и диагностики последующего развития болезней легких [3].

Компьютерная томография (КТ) стала очень популярным методом диагностики острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) взрослых [3]. Однако интерпретация результатов заключается в описательной картине, содержащей информацию о снижении вентиляции легких за счет плотной консолидации легочной ткани в наиболее зависимых регионах, а именно в базальных и наружных отделах обоих легких с преимущественными изменениями пневматизации легочной ткани, от распространенных множественных полиморфно-сливных изменений по типу «матового стекла» до выраженных плотных диффузно-неравномерных участков консолидации в задне-базальных сегментах легких [4]. Возможности КТ ОГК значительно расширились, благодаря дополнительным специализированным пакетам, которые позволяют врачу лучевой диагностики, клиницисту получать максимальную информацию о состоянии легочной ткани. Особенно важно это предусмотреть для больных, поступающих в критическом состоянии, с целью понимания персонифицированной тактики ведения [5]. Показания к использованию специализированных пакетов необходимо расширять и использовать при вариабельных клинических ситуациях с целью наработки новых данных, тем самым продолжая расширять клинико-диагностические возможности КТ легких. Карты плотности легочной ткани предоставляют возможность выполнить количественные измерения легких в целях постановки диагноза. Особенность программы для пациентов в критическом состоянии заключается в том, что есть возможность получения краткого отчета, содержащего важную медицинскую информацию. Следует указать, что возможности метода обладают высокой диагностической и прогностической значимостью для пациентов даже на первой ступени алгоритма ведения.

Цель исследования: оценить диагностическое значение карт плотности легочной ткани, согласно данным КТ, у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы.

Материал и методы

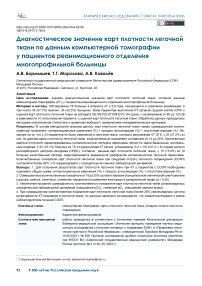

На базе ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» (Смоленск) с июня по октябрь 2023 г. обследованы 78 больных, которые были переведены в отделение реанимации из общесоматического стационара, доставлены сотрудниками скорой медицинской помощи. Всем пациентам выполнена КТ ОГК на аппарате GE REVOLUTION EVO, 64 среза, с напряжением от 80 до 120 кВ в зависимости от телосложения пациента. Обработка КТ-изображений осуществлялась как визуально, так и с использованием стандартного программного обеспечения, включающего возможность автоматической оценки карт плотности легочной ткани, представленной на общедоступной основе в имеющемся КТ-оборудовании. Пациент укладывался в горизонтальное положение на спине, по возможности подняв руки над головой. Оценивалось парциальное давление кислорода ( n = 78). Возраст пациентов составил 47 ± 5,8 года, среди них было 45 (57,7%) мужчин и 33 (42,3%) женщины. У всех исследуемых пациентов были факторы, которые могли оказать косвенное воздействие на легкие (рис. 1).

V • отравление препаратами

-

* черпно-мозговая травма

-

6,4 1 геморрагический инсульт

-

■ полушарный ишемический инсульт инфекционное происхождение

Рис. 1. Распределение факторов, оказывающих косвенное воздействие на легкие

Fig. 1. Distribution of factors indirectly affecting the lungs

В структуре возможных причин развития СОЛП у пациентов реанимационного отделения преобладали больные с инсультом головного мозга (33 (42,3%) – ишемический инсульт, 20 (25,6%) – геморрагический инсульт). Наименьшим ( n = 5) было количество пациентов с черепно-мозговой травмой, что было связано с оказанием неотложной помощи больным с последующим привлечением узких специалистов из других лечебных учреждений и переводом пациентов в профильные стационары. Также наблюдались пациенты с наличием инфекционного процесса ( n = 11) и отравлениями препаратами ( n = 9). Вариабельные причинные факторы позволили оценить диагностические возможности программы по оценке плотности легочной ткани для больных реанимационных отделений. В мониторинге за пациентами 63 (80,8%) больным проведена повторная КТ ОГК, 15 (19,2%) – рентгенологическое исследование ОГК. Группа сравнения была представлена 20 пациентами без подозрения на СОЛП.

Категориальные показатели описывали абсолютными (n) и относительными (в %) частотами встречаемости с построением диаграмм. Количественные показатели представляли диапазонами значений, возраст пациентов – средним значением и стандартным отклонением, M ± SD. Взаимосвязи количественных показателей оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке гипотезы о различиях составлял р = 0,05.

Результаты

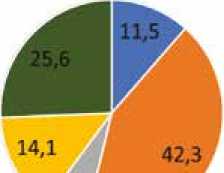

При оценке результатов КТ ОГК у 53 (67,9%) из 78 пациентов отсутствовали какие-либо изменения в легочной ткани, у 25 (32,1%) больных отмечены интерстициальные изменения ( n = 19) и процесс консолидации ( n = 6). Последующее применение карт плотности легочной ткани позволило распределить легочную паренхиму по следующим категориям: эмфизематозная ткань, нормально аэрируемая, интерстициальные изменения, консолидация, отсутствие аэрации (последние три критерия отнесены к градации «плохо аэрируемая легочная ткань с повышенной плотностью») [6] (рис. 2).

|

ЦВЕТ |

|||||

|

ЗНАЧЕНИЕ |

-1050 — 950 |

-950—750 |

-750--550 |

-550—100 |

-100-0 |

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

ЭМФИЗЕМАТОЗНАЯ ТКАНЬ |

НОРМАЛЬНО АЭРИРУЕМАЯ |

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ |

КОНСОЛИДАЦИЯ |

ОТСУТСТВИЕ АЭРАЦИИ |

Рис. 2. Шкала плотности легочной ткани, согласно данным компьютерной томографии

Fig. 2. Pulmonary tissue density scale based on data from the lung tissue density maps

Представленные паттерны позволили определить вентиляционно-перфузионное отношение для каждого легкого. Каждой характеристике легочной ткани соответствовал количественный показатель, который оценивался в процентах (%). В основе методологии анализа данных карт плотности легочной ткани лежал расчет сум-мационного количественного показателя: интерстициальные изменения (%) + процесс консолидации (%) + отсутствие аэрации (%). С целью стандартизации показателей карт плотности результаты проанализированы в группе сравнения у 20 пациентов – без подозрения на СОЛП, согласно данным карт плотности легочной ткани (рис. 3).

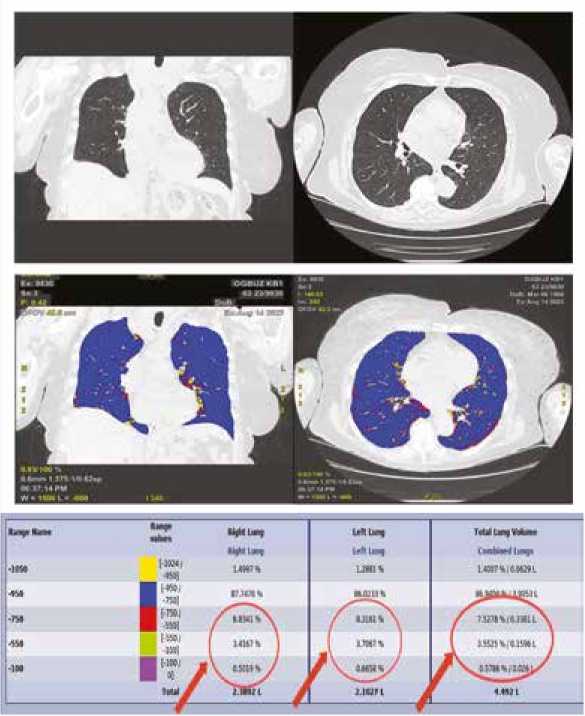

По данным рентгеновского исследования ОГК, у 28 (35,9%) больных отсутствовали изменения в легочной ткани, из них у 19 (67,8%), согласно данным КТ легких, изменения соответствовали II стадии ОРДС. Несмотря на то, что у 53 пациентов не было изменений в легочной ткани, согласно данным КТ ОГК, у 25 (47,2%) из них по данным карты плотности легочной ткани суммационные количественные показатели составляли от 14 до 25% Качественная картина плотности характеризовалась не-гомогенностью паттерна паренхимы легких по задне-базальным, центральным отделам. В данной группе ( n = 25) отмечено нарастание клинической симптоматики (одышка, цианоз, тахипноэ) и снижение парциального давления кислорода в артериальной крови, проведена коррекция терапии, профилактические мероприятия, кратность наблюдения увеличена (табл. 1).

Таблица 1. Распределение признаков в зависимости от суммацион-ного количественного показателя карт плотности легочной ткани у пациентов ( n = 53)

Table 1. Distribution of clinical features depending on the summation quantitative indicators of lung tissue density maps in patients ( n = 53)

|

Признаки |

Суммационный количественный показатель карт плотности легочной ткани |

|

|

Менее 14%, n = 28 |

14–25%, n = 25 |

|

|

Одышка |

9 (32,1%) |

24 (96%) |

|

Цианоз |

9 (32,1%) |

20 (80%) |

|

Тахипноэ |

7 (25%) |

19 (76%) |

|

Снижение парциального давления кислорода в крови |

10 (35,7%) |

25 (100%) |

Примечание: уровень значимости межгруппового различия p < 0,05.

Note: level of significance of intergroup difference p < 0,05.

Летальный исход в группе пациентов с суммацион-ным количественным показателем карт плотности от 14 до 25% установлен в течение недели у одного (4%) больного, спустя 1,5 нед. – еще у одного (4%) пациента. В ау-топсийном материале выявлено полнокровие всех сосудов легких, капилляров межальвеолярных перегородок, определены очаги отека (рис. 4).

Рис. 3. КТ-изображения органов грудной клетки, вариант нормы: а – корональный (слева) и аксиальный (справа) срезы, отсутствие изменений; б – качественная картина карты плотности легочной паренхимы, корональный (слева) и аксиальный (справа) срезы (гомогенный характер паттерна); в – количественные показатели карты плотности – индекс прогноза синдрома острого легочного повреждения (указано стрелками) – нет риска развития синдрома острого легочного повреждения

Fig. 3. Lung tissue density map, variant of the norm: a – coronal (left) and axial (right) sections, no changes; б – qualitative picture of the density (homogeneous nature of the pattern); в – quantitative indicators of ALI prognosis index (indicated by arrows) – there is no risk of ALI development

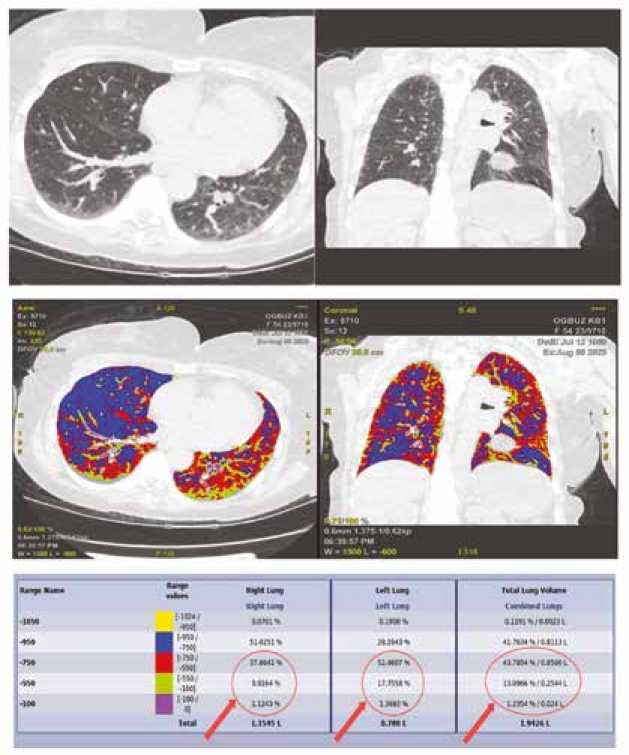

Рис. 4. КТ-изображения органов грудной клетки, риск развития синдрома острого легочного повреждения: а – корональный (слева) и аксиальный (справа) срезы, тяжи пневмофиброза по задне-базальной поверхности; б – качественная картина карты плотности легочной паренхимы, корональный (слева) и аксиальный (справа) срезы (негомогенный характер паттерна паренхимы легких по задне-базальной поверхности); в – суммационные количественные показатели карты плотности – от 17 до 20% (указано стрелками) – есть риск развития синдрома острого легочного повреждения

Fig. 4. Diagnostic criteria of the lung tissue density map in a patient with a risk of ALI: a – coronal (left) and axial (right) sections, strands of pneumofibrosis along the posterobasal surface; б – qualitative pattern of density (inhomogeneous nature of the lung parenchyma pattern on the posterior-basal surface); в – quantitative indicators of ALI prognosis index – from 17% to 20% (indicated by arrows) – there is a risk of ALI development

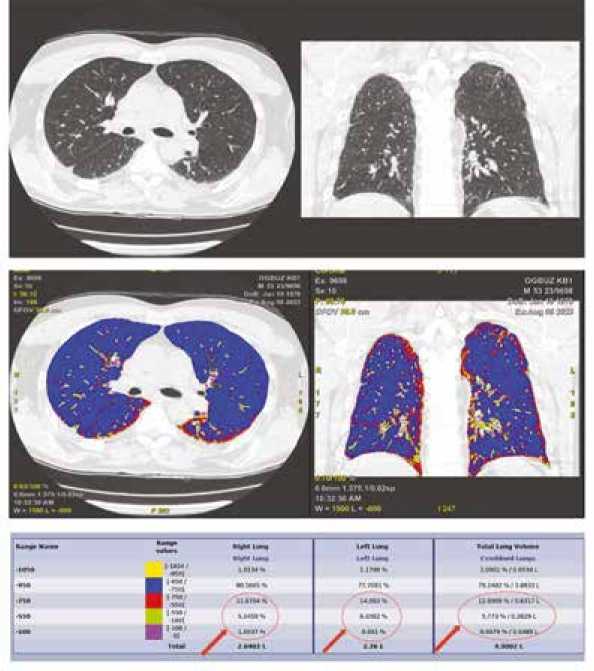

Рис. 5. КТ – изображения органов грудной клетки, прогрессирование СОЛП: а – ко-рональный (слева) и аксиальный (справа) срезы, интерстициальные изменения по задне-базальной поверхности; б – качественная картина карты плотности легочной паренхимы, корональный (слева) и аксиальный (справа) срезы (выраженный негомогенный характер паттерна паренхимы легких диффузного распределения); в – суммационные количественные показатели карты плотности при СОЛП – более 26% (указано стрелками) – неблагоприятное течение СОЛП

Fig. 5. Diagnostic criteria of lung tissue density maps in a patient with progression of ALI: a – coronal (left) and axial (right) sections, interstitial changes along the posterobasal surface; б – qualitative picture of density (expressed inhomogeneous character of the lung parenchyma pattern of diffuse distribution); в – quantitative indicators of ALI prognosis index – more than 26% (indicated by arrows) – progression of ALI.

Для данной группы пациентов проводился персонифицированный алгоритм ведения. У одного (4%) больного процент плохо аэрируемой легочной ткани был ниже 14%, отмечалась компенсаторная эмфизема, пациент наблюдался по плану отделения. У 25 (32,1%) больных из 78, согласно данным КТ легких, установлены II

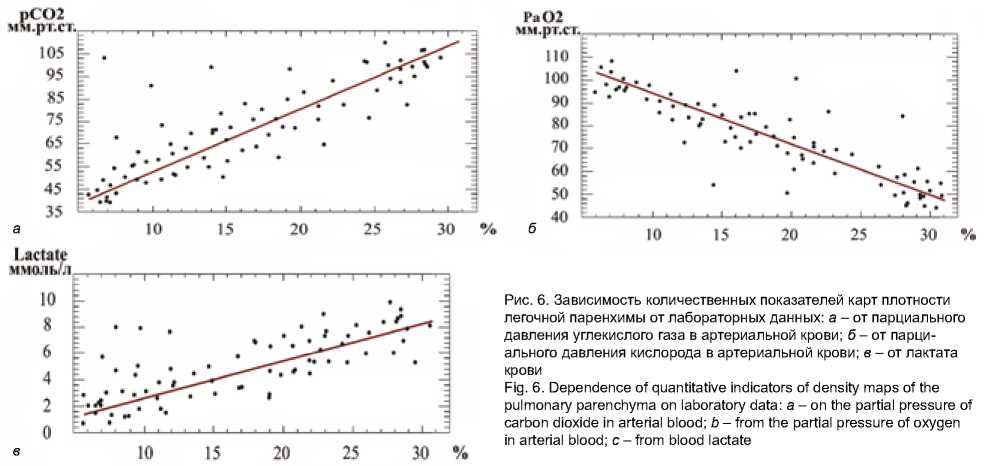

(n = 19) и III (n = 6) стадии ОРДС. По данным карт плотности легочной ткани, у 14 (73,6%) больных из 19 человек качественный паттерн характеризовался выраженной диффузной негомогенностью легочной паренхимы, а количественные показатели карт плотности легочной ткани при СОЛП составляли более 26% (рис. 5). Увеличение суммационного количественного показателя карт плотности легочной ткани сопровождалось отрицательной лабораторной динамикой (повышение pCO2 (r = 0,893) снижение pO2 (r = –0,913), повышение лактата крови (r = 0,809) (рис.6).

В течение одного года наблюдения за пациентами с количественными показателями карт плотности при СОЛП более 26% было установлено, что представленные результаты следует рассматривать как критерий неблагоприятного течения СОЛП (табл. 2).

Таблица 2. Распределение частоты КТ-признаков при динамическом наблюдении за пациентами с синдромом острого легочного повреждения с количественными показателями карт плотности более 26% ( n = 14)

Table 2. Distribution of the frequency of CT signs in follow–up of patients with ALI with quantitative indicators of density maps of more than 26% ( n = 14)

|

КТ-признаки |

Сроки динамического наблюдения |

||

|

1,5–3 мес. |

6–9 мес. |

12 мес. |

|

|

Фиброз |

4 (28,5%) |

7 (50%) |

9 (64,2%) |

|

Эмфизема локальная / тотальная |

8 (57,1%) |

9 (64,2%) |

9 (64,2%) |

|

Бронхоэктазы |

5 (35,7%) |

6 (42,8%) |

9 (64,2%) |

|

Консолидация |

6 (42,8%) |

5 (35,7%) |

3 (21,4%) |

|

Симптом «воздушной бронхограммы» |

3 (21,4%) |

3 (21,4%) |

1 (7,1%) |

|

Ателектазы |

2 (14,2%) |

2 (14,2%) |

1 (7,1%) |

|

Гидроторакс |

1 (7,1%) |

1 (7,1%) |

2 (14,2%) |

Таким образом, исходя из данных таблицы 2, увеличивается частота встречаемости КТ-признаков в легочной ткани, согласно данным нативного исследования, свидетельствующих о ранее неблагоприятном течении СОЛП, что следует оценивать как остаточные изменения.

Обсуждение

При анализе литературных данных были рассмотрены источники, где указаны диагностические возможности карт плотности легочной ткани, согласно данным КТ. Оценены возможности вышеуказанной программы для определения хирургической тактики у фтизиохирур-гических больных с ВИЧ-статусом. Авторы отмечают, что она позволяет объективизировать информацию о больных и разрабатывать персонализированные алгоритмы ведения пациентов [7]. В нашем исследовании мы сделали акцент на возможности карт плотности легочной ткани, по данным КТ, у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы, что, несомненно, увеличивает диагностическую значимость и расширяет клинические возможности КТ. В работе E. Noll и соавт. (2021) рассмотрены возможности автоматизированного количественного анализа паренхимы легких у пациентов с COVID–19 с целью точной диагностики «матового стекла» [8]. Целью нашей работы было определение диагностических возможностей карт плотности при КТ легких с обязательным включением в диагностический минимум обследования пациентов, которые находятся в отделении реанимации, независимо от этиологии патологического процесса. В работах L.M. Malbouisson и соавт. (2021), Ph. Klapsing и соавт. (2017) оценены возможности программы у пациентов с ОРДС, которые находились на искусственной вентиляции легких [9, 10]. В наше исследование включены па- циенты реанимационного отделения с заболеваниями вариабельной этиологии с целью избежания развития СОЛП и его прогрессирования.

Известен метод оценки СОЛП, который основывается на том, что у больного производят забор венозной и артериальной крови, регистрируют уровень хемилюминесценции плазмы венозной и артериальной крови в течение 5 мин, рассчитывают светосумму в условных единицах [11]. Не все лаборатории лечебных учреждений могут быть оснащены прибором для измерения хемилюминесценции ХЛ-02. В условиях стационара это может привести к перезагруженности работы лабораторной службы. В работе Н.В. Агафоновой и соавт. проводится исследование легких с использованием КТ с определением плотности каждого среза в первые сутки развития ОРДС. Выделяют участки с максимальной (ЕДmax) и минимальной (ЕДmin) плотностью интерстициальной ткани для каждого среза с последующим расчетом средней плотности среза [12].

Этот способ не позволяет заподозрить риск развития СОЛП, он направлен только на оценку уже имеющегося патологического процесса. А в силу того, что, как правило, эта группа пациентов характеризуется признаками нарушения дыхательных движений, невыполнением команд «вдохнуть и не дышать», то получение плотностных, количественных характеристик по паренхиме легких может характеризоваться своей неточностью, особенно когда речь идет о пациентах с III стадией, имеющих признаки дыхательной недостаточности. Вышеописанные способы требуют дополнительного оснащения лабораторий биотехнологическим оборудованием, реактивами, помещениями. Использование молекулярно-генетического ти-пирования удлиняет время получения результатов, требуется обучение медицинского персонала, расширение площадей для новых технологий, а экономические затраты на одного пациента значительны. Некоторые способы подразумевают количественный анализ (что может привести к недооценке процесса, в результате способы становятся неэффективными); комплексный анализ анамнестических, клинико-инструментальных, лабораторных данных, на основании которых составляются шкалы, а при отсутствии каких-либо, последние признаки становятся не информативны.

Выводы

-

1. Для получения результатов карт плотности легочной ткани при КТ у пациентов с СОЛП необходимо оценивать общую сумму: интерстициальные изменения (%) + процесс консолидации (%) + отсутствие аэрации (%).

-

2. Суммационные количественные показатели от 14 до 25% соответствовали отрицательной клинической симптоматике (одышка, цианоз, тахипноэ), снижению парциального давления кислорода в артериальной крови ( p < 0,05).

-

3. Увеличение процента суммационного количественного показателя карт плотности легочной ткани сопровождалось отрицательной лабораторной динамикой (повышение pCO2, снижение pO2, повышение лактата крови)

-

4. При суммационном количественном показателе карт плотности легочной ткани более 26% увеличивается частота встречаемости КТ-признаков в легочной ткани, согласно данным нативного исследования, свидетельствующих о ранее неблагоприятном течении СОЛП.

Список литературы Диагностическое значение карт плотности легочной ткани по данным компьютерной томографии у пациентов реанимационного отделения многопрофильной больницы

- Прейзер Ж.Ш., Херридж М., Азулей Э. Синдром последствий интенсивной терапии. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2022:37-55.

- Шанин В.Ю. Патофизиология критических состояний. Санкт-Петербург: ИП Маков М.Ю; 2021:346-371.

- Фуженко Е.Е., Погорельцев В.О., Джанелидзе Т.Д., Крайнюков П.Е. МСКТ - визуализация поражения легочной ткани при остром респираторном дистресс-синдроме. Главный врач. 2017;54(2):59-64.

- Bernard G. R., Frtigas A., Brighamk L. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. The American - European Consensus on ARDS.1994;3(149):818-824 https://doi.org/10.1164/ajrccm.149.3.7509706.

- Сперанская А.А. Заключения в торакальной компьютерной томографии. Симптом, синдром, диагноз. Санкт-Петербург: ИП Маков М.Ю.; 2023:91-103.

- Risoli C., Nicolò M., Colombi D., Moia M., Rapacioli F., Anselmi P. et al. Different Lung Parenchyma Quantification Using Dissimilar Segmentation Software: A Multi-Center Study for COVID-19 Patients. Diagnostics. 2022;6(12). https://doi.org/10.3390/diagnostics12061501.

- Kalabukha I., Maietnyi E., Vysotsky А.G. Clinical use of densitometric analysis of lung pathology and digital data processing programs for de termining surgical tactics in phthisiosurgical patients with HIV status. Tuberculosis Lung Diseases HIV Infection. 2023;53(2). https://doi.org/10.30978/TB2023-2-36.

- Noll E., Soler L., Ohana M., Ludes P.-O., Pottecher J., Bennett-Guerrero E.t al. A novel, automated, quantification of abnormal lung parenchyma in patients with COVID-19 infection: Initial description of feasibility and association with clinical outcome. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 2021;1(40). https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.10.014.

- Malbouisson L.M., Muller J.-C., Constantin J.-M., Lu Q., Puybasset L., Rouby J.-J. Computed tomography assessment of positive end-expiratory pressure-induced alveolar recruitment in patients with acute respiratory distress syndrome. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2021;163(6) https://doi.org/10.1164/ajrccm.163.6.2005001.

- Klapsing P., Herrmann P., Moerer O. Automatic quantitative computed tomography (QCT) segmentation and analysis of aerated lung volumes in ARDS - a comparative diagnostic study. Journal of Critical Care. 2017; 42:184-191. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2016.11.001.

- Способ оценки синдрома острого легочного повреждения. Патент RU 2 157 996 C1. Мирхайдаров А.Р., Фархутдинов Р.Р., Юлдашев М.Т., Миронов П.И., Марданов А.З. Дата регистрации: 24.02.1999. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2168945C1_20010620

- Агафонова Н.В., Родионов Е.П., Крейнес В.М. Способ диагностики ранних признаков острого респираторного дистресс-синдрома. Патент RU 2 168 945 C1. Дата регистрации: 24.03.2000. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2168945C1_20010620