Диагностика и оперативное лечение травматического вывиха плеча в остром периоде

Автор: Кавалерский Геннадий Михайлович, Ченский Анатолий Дмитриевич, Слиняков Леонид Юрьевич, Симонян Айк Гарникович

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (45), 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящей работы является описание результатов артроскопической стабилизации плеча молодых пациентов после первичного переднего вывиха. В период с 2012 по 2014 годы 10 пациентам в возрасте от 18 до 40 лет было выполнено артроскопическое лечение острого первичного переднего вывиха плеча. Все пациенты вели активный образ жизни. Оторванная передняя суставная губа была рефиксирована к суставной поверхности лопатки с помощью 2-3 якорных фиксаторов. Послеоперационная оценка была произведена по шкале Rowe-Zarins со средним периодом наблюдения в 24 месяца. Рецидивы отсутствовали, и все пациенты вернулись к уровню активности до травмы. По шкале Rowe отличный результат был получен в 9 из 10 случаев. Артроскопическая стабилизация плеча у выбранных активных пациентов показала хорошие промежуточные функциональные результаты. Качество суставно-плечевых связок было лучше по сравнению с пациентами с хронической нестабильностью, а повторные травмы встречались реже.

Артроскопия, артроскопическая стабилизация, повреждение банкарта, вывих, нестабильность, первичный передний вывих, плечо, якорный фиксатор

Короткий адрес: https://sciup.org/142211234

IDR: 142211234

Текст научной статьи Диагностика и оперативное лечение травматического вывиха плеча в остром периоде

Описана диагностика структур, стабилизирующих плечевой сустав, и раннее оперативное лечение впервые возникшей нестабильности плечевого сустава у молодых спортсменов и активных лиц. Приведено обоснование, освещены аспекты хирургической техники. Артроскопи-чески в раннем периоде прооперировано 10 пациентов с травматическим передним вывихом плеча. Во всех случаях получены хорошие результаты. Рецидивов нестабильности в послеоперационном периоде не отмечалось. Срок наблюдения составил 6 месяцев.

Среди пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу вывихов, наибольшее число составляют больные с вывихами плеча. Наиболее подвержены вывихам плеча люди с высоким уровнем физической активности[1]. Общепринятой тактикой на сегодняшний день является консервативное лечение, включающее закрытое вправле- ние вывиха и дальнейшую иммобилизацию плеча. Однако большое количество исследований указывает на высокую частоту развития такого осложнения как посттравматическая нестабильность плечевого сустава после консервативного лечения, что связано с запоздалой диагностикой повреждений анатомических структур сустава, сопровождающих вывих, и соответственно запоздалого хирургического лечения. В связи с высокими показателями распространенности первичного вывиха плечевого сустава и частым формированием впоследствии посттравматической нестабильности, необходим пересмотр современной тактики ведения данных больных, проведение более тщательной диагностики структур стабилизирующих плечевой сустав, необходимо проведение лечения направленного на устранение факторов, провоцирующих развитие рецидивов и ведущих к хронической нестабильности сустава.

Цель работы

Изучить результаты дополнительных методов лучевой диагностики (КТ и МРТ) в раннем периоде и обосновать необходимость их проведения у пациентов с острой травматической нестабильностью плечевого сустава. Оценить результаты артроскопической стабилизации плечевого сустава в остром периоде по шкале Rowe-Zarins.

Материалы и методы

В данной работе исследовано 20 плечевых суставов у пациентов в возрасте от 16 до 40 лет (средний возраст 25-26 лет). Всеми исследуемыми являлись лица мужского пола, ведущие активный образ жизни. Все травмы были получены в результате выраженных физических нагрузок, либо падения на руку. При рентгенографии у всех был выявлен передний вывих плеча. В ходе клинического осмотра неврологического дефицита и сосудистых нарушений не отмечалось. Для избежания травматизации мягкотканных структур плечевого сустава, вправление вывихов плеча проводилось в операционной с применением миорелаксации, которая достигалась при помощи внутривенной, проводниковой или общей анестезии. Конечность фиксировали с помощью повязки Дезо. Для дальнейшего лечения и дообследования пациенты госпитализировались в стационар. В течение первой недели со дня получения травмы всем пациентам проводилось КТ и МРТ плечевого сустава для выявления повреждений структур способных привести к рецидиву нестабильности плечевого сустава.

МРТ исследование всех плечевых суставов проводилось на томографах General Electric Signa Excite 1.5 Тл и Siemens «Magnetom Verio» 3,0 Тл.

При исследование результатов МРТ выявлены и изучены повреждения следующих структур:

– суставной губы и плече-лопаточных связок (повреждения Банкарта, SLAP);

– суставной поверхности лопатки (костный Банкарт, дефекты суставной поверхности лопатки);

– хряща суставной поверхности головки плечевой кости (повреждения Хилл-Сакса).

– вращательной манжеты (полные или частичные разрывы).

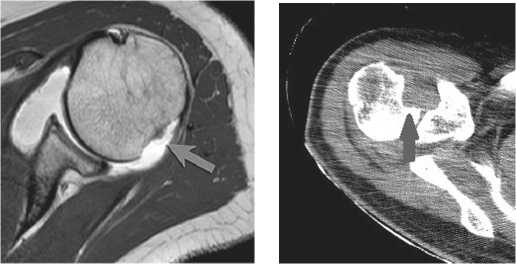

КТ в данном исследовании проводилось на томографах General Electric Hi-Speed 2 среза, General Electric Light-Speed 16 срезов, Toshiba Aquilion Prime 160. Исследование позволило с высокой точностью оценить соотношение головки плечевой кости и суставного отростка лопатки, наличие повреждений Хилл-Сакса и перелома костного края суставной впадины лопатки. Во всех случаях глубина импрессии суставной поверхности головки плечевой кости не превысила 4 мм. Повреждения Банкарта были обнаружены у 18 пациентов, а повреждения Хилл—Сакса были выявлены в 14 случаях.

Значительную роль в развитии нестабильности плечевого сустава занимают костно-хрящевые повреждения головки плечевой кости (повреждения Хилл-Сакса). и костнохрящевые повреждения суставной поверхности лопатки (костное повреждение Банкарта). Консервативное лечение данных повреждений несет в себе высокий риск развития рецидивов и требует оперативного лечения.

У пациентов с рецидивирующими вывихами плеча, при которых время между вывихом и вправлением при всех эпизодах нестабильности превышает 5 часов, отмечается значительный дефицит костной ткани, подлежащий замещению костным трансплантатом. У пациентов с впервые возникшей острой нестабильностью значительного дефицита костной массы не отмечалось. Таким образом, пока дефицит кости не стал значительным и нет необходимости проведения более аргессивных хирургических методов лечения, рекомендовано выполнение артроскопической стабилизации после первого вывиха.

а б

Рис. 1. а – Повреждение Хилл-Сакса при впервые полученном травматическом вывихе плеча; б – Дефицит костной ткани при хронической нестабильности плеча

10 пациентам по результатам обследования было выполнено артроскопическое лечение в первые 2 недели после получения травмы, остальные предпочли артроскопии консервативное лечение с иммобилизацией верхней конечности. Оперативное лечение выполнялась в первые 2 недели с момента получения травмы. Все внутрисуставные повреждения, выявленные в ходе инструментальных методов обследования, подтверждались при выполнении артроскопии. Во всех случаях выполнялась рефиксация оторванной фиброзной губы суставного отростка лопатки. При артроскопии использовались биодеградируемые анкерные фиксаторы. Оценка результатов производилась по шкале Rowe-Zarins. Максимальный балл по шкале - 100. Результат более 89 баллов считается отличным показателем, 75-89 -хорошим, 51-74 - средним и менее 51 - плохим.

Оперативная техника

Операции на плечевом суставе при его нестабильности нами проводились как в положении «пляжного кресла», так и в положении лежа на боку. Однако в первом случае чаще приходилось сталкиваться с недостатком визуализации. Укладка пациента в таком положении обеспечивает наилучший доступ к плечевому суставу.

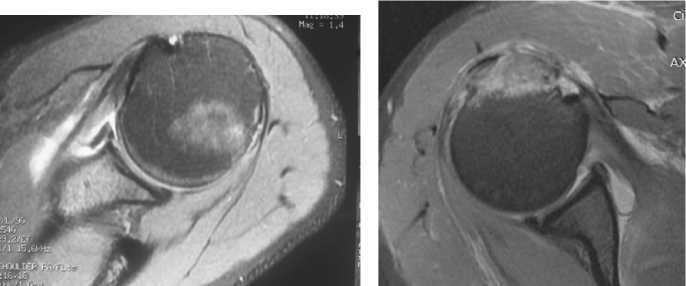

Рис. 2. Отрыв суставной губы от края гленоида

а б

Рис 3. Положение пациента на операционном столе: а - положение на боку, б - положение «пляжное кресло»

Применялась комбинация общей анестезии и блокады плечевого сплетения для обеспечения послеоперационного обезболивания.

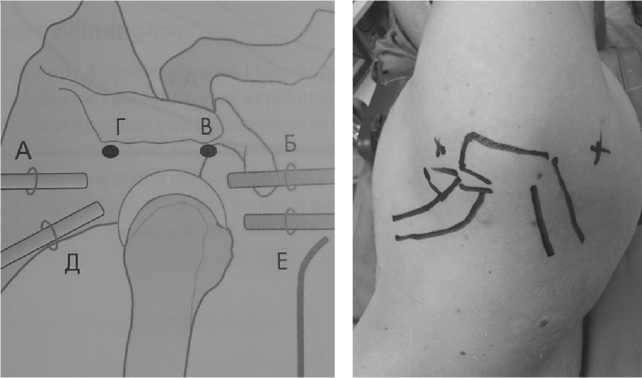

Рис. 4. Рис. 5.

а – ориентиры и планируемые доступы; б – изображена точка, где будет формироваться заднего и переднего портов

Ревизия плечевого сустава осуществлялась через стандартный задний порт (рис. 4 – отмечен буквой «А»), а операция была проведена передние порты (рис.4 – отмечен буквой «Б»). В некоторых случаях использовался передненижний порт (на 5 часов, рис. 4 – отмечен буквой «Е»), который формировался через сухожилие подлопаточной мышцы под контролем артроскопа из заднего доступа. Правильное расположение портов необходимо для доступа к нижней суставно-плечевой связке и обеспечения корректного размещения фиксаторов. Внутрисуставное давление поддерживалось на постоянном уровне 40 мм рт.ст. Производилась оценка состояния суставных хрящей, связок, суставной губы, сухожилий бицепса и нижней части мышц плечевого пояса. Субакромиальная сумка и мышцы плечевого пояса были исследованы после изменения заведения артроскопа в субакромиальное пространство.

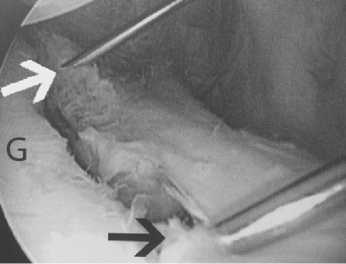

Рис. 6.

Рис. 7.

Слева: белой стрелкой отмечено место формирования передненижнего порта, черной – переднего порта. Справа: белой стрелкой отмечено место доступа к передненижнему отдела гленоида из порта на 5 часов, черной – доступ из переднего порта

Проводилось исследование и мобилизация повреждения Банкарта. Целью артроскопического лечения нестабильности было восстановление суставной губы. Электрокаутером, который вводился через передние порты, производилась мобилизация поврежденной капсулы и суставной губы от суставного отростка лопатки и подлопаточной мышцы. В отличие от хронических случаев, где капсула спаяна с окружающими тканями, что затрудняет работу с мягкими тканями, при острых вывихах мобилизация не представляет таких сложностей.

С помощью «шейвера» осуществлялась подготовка костного ложа до появления кровоточащей поверхности, что создает условия для улучшения заживления мягких тканей и образования рубцовой ткани. Суставная губа и капсула были рефиксированы с применением 2-4 рассасывающихся якорных фиксаторов (Arthrex).

После завершения операции, производилась иммобилизация конечности, целью которой было предотвращение отведения и наружной ротации. Иммобилизация составляла три недели, и наружная ротация конечности на весь период иммобилизации была невозможной. В течение первых четырех недель выполнялись пассивные упражнения вместе с изометрическими упражнениями для отведения/приве-

дения и сгибания/разгибания. Начиная с четвертой недели, добавлялись разрешенные движения, за исключением наружной ротации, которая была разрешена после восьмой недели. Занятия спортом были разрешены через шесть месяцев после операции. Контрольные осмотры проводились на шестой неделе и через 3 и 12 месяцев, где оценивалась амплитуда движений, признаки страха, проводился тест на смещение и по шкале Rowe-Zarins.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты консервативного лечения молодых активных пациентов дают менее удовлетворительные результаты по сравнению с таковыми у пожилых, менее активных пациентов. Частота рецидивов у более активных пациентов гораздо выше, и лечение первичных вывихов производилось для снижения случаев повторного развития нестабильности [4–8]. Самым важным прогностическим фактором для возникновения повторных вывихов и подвывихов является возраст. Уровень развития повторных вывихов у пациентов до 20 лет достигает 90% [1,2,8]. Были получены отчеты об уровнях развития повторных вывихов от 17-97% с самыми высокими показателями повторных вывихов у самых молодых пациентов [9–10].

Рентгенологическое обследование пациентов с травматическими вывихами плеча не позволяет полноценно и адекватно судить о характере и степени повреждений костно-хрящевых структур плечевого сустава. МРТ и КТ исследования позволяют с высокой точностью выявить повреждения структур плечевого сустава у лиц, впервые получивших травматический вывих плеча. Повреждения Банкарта и Хилл-Сакса в ходе диагностики плечевого сустава у молодых пациентов встречаются наиболее часто. Точность указанных методов исследования подтверждена интраоперационно при артроскопии. Ни у одного пациента не было выявлено повреждений Хилл-Сакса со значительной импрессией суставного хряща (более 4 мм).

Кровоснабжение хрящевой губы осуществляется за счёт надкостницы и капсулы сустава. После травматического отрыва хрящевой губы процесс заживления может начаться только за счёт окружающих мягких тканей. Фибробластическое заживление в этих случаях находится под угрозой. Основной причиной способной привести к рецидиву нестабильности плечевого сустава и повторному вывиху плеча является повреждения суставной губы лопатки. По этим причинам при повреждениях данных анатомических структур, оперативное лечение прежде всего должно быть направлено на рефиксацию к фиброзной губы к суставному отростку лопатки в раннем периоде, с целью раннего восстановления и избежания дегенеративных изменений суставной губы, что в дальнейшем влечет за собой развитие нестабильности плечевого сустава вплоть до рецидивов вывиха плеча.

Всем пациентам моложе 40 лет с травматическим вывихом плеча рекомендована артроскопическая стабилизация по Банкарту после первого вывиха в плечевом суставе. Пациентов старше 40 лет можно лечить консервативно, однако после второго вывиха рекомендовано проведение артроскопической стабилизации сустава.

Артроскопическая стабилизация первичных вывихов в раннем периоде является предпочтительным методом лечения активных пациентов и позволяет вернуться к своему исходному уровню физической активности. Целью реконструктивной хирургии у таких пациентов является рефиксация пораженной суставной губы и капсулы, а также закрепление капсулы сустава и связок. Качество суставноплечевых связок у пациентов с первичным вывихом плеча лучше, чем у пациентов с хронической нестабильностью.

Раннее восстановление поврежденной суставной губы позволяет приступить к ранней реабилитации, что сокращает сроки восстановления и возвращения к активному образу жизни у молодых пациентов. В результате хирургического лечения качество жизни значительно улучшается по сравнению с пациентами, прошедшими консервативное лечение. Улучшения затрагивают все четыре сферы: симптомы и боль, спорт и функции, образ жизни и социальную адаптацию, а также эмоциональное спокойствие.

Наблюдение проводилось с 3 по 12 месяцы. Повторные проявления нестабильности отсутствуют до сих пор, и все пациенты вернулись к уровню активности соответствующие таковым до получения травмы. Пациенты приступали к занятиям спортом через 6 месяцев после операции.

По шкале Rowe-Zarins отличный результат был получен в 13 из 14 случаев. Средний показатель по шкале Rowe-Zarins - 96.7 (88–100). Инфекционные осложнения, чувствительные и двигательные расстройства в конечности отсутствовали. Случаев дефицита наружной ротации более 5 градусов не отмечалось.

Выводы

-

1. Молодой возраст пациентов и активный образ жизни являются важным прогностическим фактором для возникновения нестабильности и повторных вывихов является.

-

2. Наиболее эффективным методом обследования пациентов с нестабильностью плечевого сустава является МРТ.

-

3. Повреждения Банкарта и Хилл-Сакса являются наиболее часто встречающимися при первичных вывихах плеча.

-

4. Выявление повреждения Банкарта у молодых пациентов служит абсолютным показанием к оперативному лечению.

-

5. Артроскопическое лечение является наиболее эффективным методом лечения острой нестабильности плечевого сустава.

-

6. Качество суставно-плечевых связок лучше по сравнению с пациентами с хронической нестабильностью, что

- позволяет восстановить поврежденную губу, нежели выполнять ее пластику.

-

7. Возвращение к активному образу жизни проходит быстрее у пациентов, которым проводилось раннее восстановление поврежденных структур плечевого сустава.

Список литературы Диагностика и оперативное лечение травматического вывиха плеча в остром периоде

- Кавалерский Г.М., Ченский А.Д., Слиняков Л.Ю. и др.//Травматология и ортопедия. 2006. № 16. С. 1175.

- Котельников Г. П., Миронов С. П. Травматология: нац. рук. ГЭОТАР-Медиа, 2008.

- Архипов С.В. Кавалерский Г.М. Плечо. Современные хирургические технологии. М.: Медицина, 2009.

- Архипов С.В. Артроскопическое лечение посттравматической нестабильности плечевого сустава (критический анализ применения различных методов артроскопических стабилизирующих операций на плечевом суставе//Седьмой съезд травматологов-ортопедов России: тез. докл. Новосибирск, 2002. Т. 1. С. 386-387.

- Архипов C.B. Посттравматическая нестабильность, заболевание ротаторной манжеты плечевого сустава у спортсменов и лиц физического труда (Патогенез, современные методы диагностики и лечения): автореф.дис.. д-ра мед. наук. -М., 1998. -48 с.

- Rowe C. R. Acute and Recurrent Dislocations of the Shoulder//Orthop. Clin. North Am. 1980. Vol. 11. Р. 253-270.

- Hill H.A., Sachs M.D. The grooved defect of the humeral head: A frequently unrecognized complication of dislocate Hovelions of the shoulder joint//Radiology 1940;35:690-700.

- Kim S. H., ha K. I., Cho Y. B., Ryu B. D., Oh I. Arthroscopic Anterior Stabilization of the Shoulder: Two to Six-year Follow-up//J. Bone Jt. Surg., Am. Vol. Vol. 85. 2003. pp. 1511-1518.

- Burkhart SS, De Beer JF. Traumatic glenohumeral bone defects and their relationship to failure of artroscopic Bankart repairs: significance of the inverted-pear glenoid and the humeral engaging Hill-Sachs lesion//Arthroscopy 2000;16:677-694.

- te Slaa R. L., Brand R., Marti R. K. A Prospective Arthroscopic Study of Acute First-time Anterior Shoulder Dislocation in the Young: A Five-year Follow-up Study//J. Shoulder Elbow Surg. Vol. 12. 2003. Р. 529-534.