Диагностика и ортопедическая коррекция структурно-функциональных нарушений пояснично-тазовой области перед эндопротезированием тазобедренного сустава

Автор: Терновой К.С., Черепанов В.Г., Белякова А.М., Бобров Д.С.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт предоперационной диагностики и лечения поражений пояснично-крестцовой и тазовой локализации у 156 пациентов в возрасте от 24 до 57 лет, которым планируется оперативное лечение в объеме тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Всем больным в предо- перационном периоде проводился комплекс диагностических мероприятий включающий: физикальное обследование, рентгенографию, МРТ, МСКТ. Лечебные мероприятия осуществлялись путем мануальной ортопедической коррекции различного рода структурно-функциональных и биомехани- ческих нарушений пояснично-тазовой области. Выявлено значительное улучшение качества жизни пациентов за счет уменьшения болевого синдрома пояснично-тазовой локализации в послеоперационном периоде. Наблюдения представлены за период с 2013 по 2016 год.

Пояснично-тазовая область, тазобедренный сустав, эндопротезирование, крестцово-подвздошный сустав, мануальная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142211445

IDR: 142211445 | УДК: 617-089

Текст научной статьи Диагностика и ортопедическая коррекция структурно-функциональных нарушений пояснично-тазовой области перед эндопротезированием тазобедренного сустава

Поражение тазобедренного сустава вследствие дегенеративно-дистрофических процессов встречается у 40% населения после 50 лет [5]. В молодом возрасте одной из причин дисфункции тазобедренного сустава является асептический некроз головки бедренной кости, в том числе посттравматический [7]. Выраженные изменения структур тазобедренного сустава (коксартроз 3-4 степени) являются показанием к оперативному лечению. На сегодняшний день, методом выбора большинства травматологов-ортопедов является тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) [11]. Главной проблемой лечения коксартроза тазобедренного сустава является то, что пациентам проводится ТЭТС не на 2 ст. или раннем этапе 3-й ст. («европейское ТЭТС»), а на более поздней стадии [18, 19]. Когда помимо болевого синдрома, еще присоединяется функ- циональный дисбаланс тазобедренного двигательного узла, проявляющегося нарушением функционирования мышц данной области. В дальнейшем появлением мягкотканных контрактур и различных вариантов импинджмента, вследствие разрастания остеофитов в области вертлужной впадины, что приводит к нарушению стереотипа походки, резкой перегрузке пояснично-крестцовой области, быстрой декомпенсации вторично вовлеченных двигательных сегментов и возникновению Hip-Spine синдрома [6]. Для уменьшения болевого синдрома в области тазобедренного сустава во время ходьбы наклон таза смещается в пораженную (ипсилатерально) сторону и следовательно, происходит смещение центра тяжести с передней поверхности L5-S1 к сегментам L3-L4, L4-L5. В результате длительного нарушения стереотипа ходьбы появля- ются стойкие функциональные блокады в позвоночно-двигательных сегментах (ПДС) поясничного отдела позвоночника, в пояснично-крестцовом переходе и в крестцово-подвздошных суставах (КПС). Возможно развитие миофасциального болевого синдрома, который проявляется спазмом мышц, наличием в напряженных мышцах болезненных мышечных уплотнений (триггерных точек), ограничением объема движений, слабостью. Миофасциальные гипертонусы и миофасциальные триггерные точки формируются даже при условии минимальной ноцицептивной афферентации, исходящей от длительно развивающейся патологии тазобедренного сустава [4]. Искажение импульса проприоцептивной афферентации от мышц ПДС поясничного отдела позвоночника, происходит в результате рецидивирующих функциональных блоков, которые формируются благодаря миофасциальному гипертонусу [17], что приводит к формированию периферического генератора детерминантной системы самостоятельно поддерживающий процесс возбуждения, т.е. детерминантная система не нуждается в подкреплении импульсации от патологического процесса происходящего в тазобедренном суставе [10]. В таких случаях пациент продолжает испытывать боль или чувство дискомфорта в пояснично-крестцовой и тазовой области даже после восстановления функции тазобедренного сустава. Для разрушения сформированной детерминантной патологической системы, необходима коррекция структурно-функциональных нарушений в позвоночнике и КПС. Длительно сохраняющийся болевой синдром, исходящий от поврежденного тазобедренного сустава будет постоянно подкреплять сформированную детерминантную систему [16]. Таким образом, формируется порочный круг: устойчивая доминанта патологической импульсации, закрепляет и усугубляет существование двигательных и чувствительных расстройств. Возникающие дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике и тазобедренном суставе включаются и поддерживаются механизмом взаимного отягощения [14]. Длительные и стойкие функциональные нарушения в пояснично-тазовой области приводят к снижению функционального результата от проведенного ТЭТС и снижению качества послеоперационной реабилитации.

Обзор опубликованных научных данных не выявил описания подходов в коррекции нарушений пояснично-тазовой локализации у пациентов с выраженной степенью остеоартроза тазобедренного сустава, которым планируется ТЭТС.

Цель работы: Целью работы является диагностика и ортопедическая коррекция структурно-функциональных нарушений пояснично-тазовой локализации перед эндопротезированием тазобедренного сустава.

Материалы и методы

В клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов УКБ №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова за период с 2013 по 2016 гг. мы наблюдали 156 пациентов с патологией тазобедренного сустава в возрасте от 24 до 57 лет.

На этапе предоперационной подготовки всем пациентам, помимо клинического (физикального) обследования выполнялась обзорная рентгенография таза с захватом тазобедренных суставов, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и МСКТ пояснично-тазовой области и тазобедренных суставов с 3D-реконструкцией.

Всем пациентам проводилась ортопедическая коррекция структурно-функциональных нарушений таза и поясничнокрестцового отдела позвоночника методами мануальной терапии в предоперационном периоде.

Главной задачей мануальной терапии у пациентов, которым предстоит эндопротезирование тазобедренного сустава, является устранение функциональных блокад пояснично-крестцовой локализации и илиосакрального сдвига, с мобилизацией биомеханических взаимоотношений в поясе нижних конечностей. Методика включает в себя три основные этапа воздействия: устранение болезненности, увеличение подвижности мягких тканей тазового пояса, устранение функциональных блокад пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сустава. Если рассмотреть данную патологию с точки зрения патобиомеханической теории [1,4], начиная с того, в какой последовательности сформировалось порочное положение, то этапы проведения манипуляции, могут выполнятся в обратном порядке.

Первый этап: устранение болезненности

Обезболивание крестцово-подвздошного сустава выполнялось методом Cyriax [11] Исходя из индивидуальных особенностей течения патологического процесса, применялись и другие способы обезболивания. Например: блокады межпозвонковых суставов и миогенных триггерных точек при выраженной вер-теброгенной симптоматике. За время действия анестезии происходит полное купирование болевой симптоматики.

Второй и третий этапы: увеличение подвижности мягких тканей тазового пояса, устранение функциональных блокад крестцово-подвздошного сустава и пояснично-крестцового отдела позвоночника

Противопоказания к проведению манипуляций:

перелом костей таза находящихся в процессе консолидации нестабильность позвоночно-двигательных сегментов критический стеноз позвоночного канала

Способ проведения методики мануального воздействия: при проведении манипуляций на тазовом поясе используется ротационная техника. Это обусловлено особенностью биомеханики движения в суставах, которое осуществляется по круговой кривой. Манипуляции проводятся как с активным, так и с пассивным участием пациента.

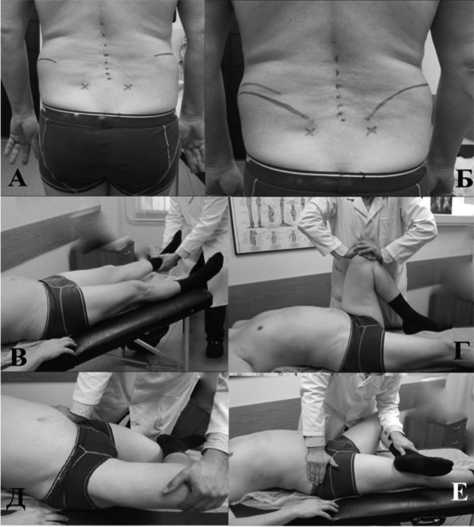

С активным участием пациента: Техника проведения манипуляции: пациента укладывают на живот. Врач становится со стороны мобилизуемого сустава. Рука врача устанавливается и осуществляет давление по наружной поверхности КПС. Вторая рука укладывается сверху, потенцируя действие первой. Руки разогнуты в локтевых суставах. Помимо давления можно производить мелкоамплитудную вибрацию и менять экспозицию рук. Пациента просят поднять выпрямленную ногу с противоположной стороны от мобилизуемого сочленения и удерживать ее в таком положении 1-5 секунд по 10-15 раз. В это время врач отслеживает объем активных движений производимых в крестцово-подвздошном суставе (рис. 1 А).

Другой вариант проведения манипуляции возможен, когда пациент поднимает тазобедренный сустав и выпрямленную ногу, врач фиксирует одну руку на поясничном отделе позвоночника, а с противоположной стороны врач фиксирует большую ягодичную мышцу.

Без активного участия пациента: Используемая техника мануального воздействия была разработана на основании приемов, описанных в научных публикациях по мануальной терапии [2, 3, 5]. Так же была выработана новая методика манипуляции, с учетом структурно-функциональных нарушений и особенностей пациентов.

Обязательным условием для корректного проведения данной методики является «замкнуть» сегменты расположенные проксимальнее и дистальнее от участка на котором будет производиться мануальное воздействие. Вектор движения при выполнении данной техники принципиально важен. Работая с ПДС поясничного отдела позвоночника, вектор движения направлен в проксимальную сторону. Работая с сочленениями таза, вектор движения направлен дистально.

Техника проведения манипуляции: пациента укладывают на здоровый бок, рука пациента располагается ладонной поверхностью под головой, вышележащая рука прижата к грудине, локтевой сустав согнут. Нога выпрямлена, вышележащая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и свисает за край кушетки. Если работа направлена на верхний ПДС поясничного отдела позвоночника стопа устанавливается выше области подколенной ямки. Если работа направлена на средний ПДС поясничного отдела позвоночника стопа устанавливается в области подколенной ямки. Если работа направлена на нижний ПДС поясничного отдела позвоночника, стопа устанавливается ниже области подколенной ямки. Врач становится у края кушетки в проекции грудо-поясничного отдела позвоночника, удерживая одной рукой плечо пациента, другую руку фиксирует в месте предполагаемого воздействия. Врач ротирует корпус пациента до чувства мышечного натяжения и затем производит прессорное воздействие на соответствующий сегмент (рис. 1 Б).

В результате практического опыта лечения нами был сформирован собственный алгоритм проведения мануальной терапии у пациентов с наличием коксартроза, сочетающимся с функциональными блокадами крестцово-подвздошного сустава и позвоночно-двигательных сегментов поясничной локализации.

Для того что бы определить правильную анатомическую установку костей таза относительно позвоночника, необходимо провести условную линию по оси позвоночного столба до крестца и вертикальную линию по верхушкам крыльев подвздошных костей. Образованный угол α должен составлять 90°. Отклонение от нормы свидетельствует о патологической установке костных структур (рис. 2 А).

Техника проведения манипуляции: что бы восстановить биомеханику движения необходимо ликвидировать блокаду КПС. При необходимости перед проведением манипуляции проводят анальгезию. Пациента укладывают на спину. Врач осуществляет вытяжение в каудальном направлении вышележащей ноги параллельно полу (рис. 2 В). Затем врач постепенно производит флексию вышележащей ноги пациента в коленном и тазобедренном суставах до 90° и аддукцию по направлению к нижележащему плечевому суставу (рис. 2 Г, Д, Е). Конечность возвращают в первоначальное положение и укладывают пациента в положение по Волковичу — Дьяконову, — лежа на спине с согнутыми под углом 40–45° в тазобедренных и коленных суставах и разведенными нижними конечностями. Манипуляция считается успешной, если ости подвздошных костей находятся на одном уровне, угол α = 90°. Это свидетельствует, что при функциональном тестировании восстановлена биомеханика движений пояснично-тазовой области (рис. 2 Б).

У 77 пациентов было выявлено наличие лигаментопатий и энтезопатий тазового сегмента, которые нуждались в коррек- ции данного патологического процесса. Методика мануальных воздействий у этих пациентов корректировалась в зависимости от индивидуальных особенностей. Болевой синдром при лига-ментопатиях и энтезопатий вызван перенапряжением связочно-мышечного аппарата, который можно дифференцировать с патологией суставов только после устранения илиосакрально-го сдвига и деблокированию дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника, любыми перечисленными выше методиками. После устранения биомеханических нарушений пациенту проводится курс постизометрической релаксации (ПИР) [2], направленный на лечение тендомиозов и лигамен-топатий. Метод ПИР дает положительные результаты при наличии мышечно-тонического синдрома [3], который возникает вследствие поражения КПС

Заключение

Диагностировать структурно-функциональные нарушения пояснично-тазовой локализации можно только при внимательном и индивидуальном подходе к анализу болевого синдрома каждого пациента. При наличии нехарактерного болевого синдрома пояснично-тазовой локализации в сочетании с ортопедической патологией тазобедренного сустава, должно приводить специалиста к поиску биомеханических нарушений в КПС [6].

По нашим наблюдениям в каждом случае развития патологии тазобедренного сустава возникают патобиомеханические предпосылки для возникновения нарушений в позвоночно-тазовом комплексе.

Результаты проведенного лечения оценивались с помощью 10-бальной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), опросника Oswestry Disability Index, который используется для оценки степени нарушения жизнедеятельности, обусловленного патологией позвоночного столба и шкала Харриса, которая оценивает функции тазобедренного сустава по двум наиболее важным аспектам - боль и функциональные возможности. Каждая категория оценивается в баллах [12, 13, 14].

В оценке лечения так же учитывался срок ремиссии болевого синдрома. Как показало наблюдение пациентов, на продолжительность ремиссии влияют такие факторы как: травмы, общесоматический статус, нарушение рекомендованного режима и т.п. Поэтому говорить о полном излечении данного синдрома некорректно, скорее можно говорить о ремиссии заболевания, устойчивой ремиссии и клиническом выздоровлении. Мануальная коррекция патологии КПС и тазобедренных суставов показана для улучшения клинической эффективности лечения даже тех пациентов, у которых болевой синдром вызван дегенеративными изменениями в позвоночном столбе [6,17].

Наблюдая пациентов свыше года, получили следующие результаты проведенной терапии:

-

• 64% положительный с полной эффективностью лечения

-

• 29% удовлетворительный с неполной эффективностью лечения

-

• 7% неудовлетворительный с отсутствием эффекта лечения

Вывод

Анализ проведенного исследования наглядно демонстрирует благоприятные результаты лечения у данной когорты пациентов и подтверждает достаточно высокую эффективность предложенного метода диагностики и ортопедической коррекции структурно-функциональных нарушений поясничнотазовой области перед эндопротезированием тазобедренного сустава. Такой детальный подход в диагностике и лечении развития патологического процесса у пациентов обуславливает успешный результат проведенной терапии.

Список литературы Диагностика и ортопедическая коррекция структурно-функциональных нарушений пояснично-тазовой области перед эндопротезированием тазобедренного сустава

- Веселовский, В.П. Билалова А.Ш. Дифференцированные методы лечения мышечно-тонических, нейродистрофических и корешковых синдромов поясничного остеохондроза: методические рекомендации. Казань: Изд-во Казанского университета, 1984.

- Еремушкин М. А. Мягкие мануальные техники. Постизоме-трическая релаксация мышц. СПб.: Наука и техника. 2010. 236 с.

- Иваничев Г.А. Старосельцева Н. Г. Миофасциальный гене-рализированный болевой (фибромиалгический) синдром. 2002.

- Капанджи А.И. Позвоночник. Физиология суставов, том 3, Москва, ЭКСМО, 2009.

- Ситель А.Б. Мануальная терапия (руководство для врачей). М., 2003.

- Ченский А.Д. Синдром крестцово-подвздошного сустава при травматологической и ортопедической патологии позвоночника и таза. Дисс. Д.м.н., 1999.

- Кавалерский Г.М., Коркунов А.Л., Лычагин А.В., Середа А.П., Черепанов В.Г. Тактика хирургического лечения дегенеративно-дистрофических поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника при hip-spine-синдроме//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2014. № 5. С. 54-59

- Brinker, M.R. et al. Primary total hip arthroplasty using noncemented porous-coated femoral components in patients with osteonecrosis of the femoral head, J Arthroplasty, 9(5), 457-468, 1994

- Carragee E.J., Hannibal M.: Diagnostic evaluation of low back pain. OrthopClin North Am 35:7-16, 2004

- Carragee E.J.: Psychological and functional profiles in select subjects with low back pain. Spina J 1:198-204, 2001.

- Cyriax, J., Textbook of Orthopedic Medicine, 5thedn. London, Balliere, Tindall, 1970.

- H. Hashimoto Discriminative validity and responsiveness of the Oswestry Disability Index among Japanese outpatients with lumbar conditions///Eur Spine J. Vol. 15. -P. 1645-1650. 2006

- Dobzyniak M., Fehring T.K., Odum S. Early failure in total hip arthroplasty. Clin. Orthop; 447:76-78. 2006

- Harris, W.H. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation/W.H. Harris//J. Bone Joint Surg. -1970. -Vol. 51-A. -P.737-755.

- Levit K., Sachse Y., Yanda V. Manual Medicine. Moscow, Meditsina, 1993.

- MacNab I. Negative disc exploration: an analysis of the cause of nerve root involvement in sixty-eight patients//J. Bone Joint Surg. -1971. -Vol. 53. -P. 891-903.

- Simons, D.G., Travell, J.G., Simons, L.S. Myofascial pain and dysfunction. The trigger point manual. -Williams&Wilknis. -1999. -Vol. 1. -1038 p.

- Середа А.П., Грицюк А.А., Кострица А.Н., Червяков А.В., Толстухин А.Н., Лукьянов С.В., Столяров А.А. Система регистрации операций эндопротезирования тазобедренного сустава в ФГУ «32 ЦВМКГ»//Травматология и ортопедия России. 2009. № 3 (53). С. 164-166.

- Середа А.П., Кавалерский Г.М., Мурылев В.Ю., Рукин Я.А. Диагностика перипротезной инфекции. Часть 1: серология//Травматология и ортопедия России. 2014. № 4 (74). С. 115-126.