Диагностика и противорецидивная терапия генитального эндометриоза при подготовке к реализации вспомогательных репродуктивных технологий

Автор: Калинкина Ольга Борисовна, Зазулина Яна Александровна, Сресели Георгий Михайлович, Михеева Елена Михайловна

Рубрика: Акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия

Статья в выпуске: 5-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено оценке прогностической значимости ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза и эффективности диеногеста в качестве основы адъювантной противорецидивной терапии при подготовке к реализации вспомогательных репродуктивных технологий.

Бесплодие, эндометриоз, ультразвуковые предикторы, терапия диеногестом

Короткий адрес: https://sciup.org/148101968

IDR: 148101968 | УДК: 618.14

Текст научной статьи Диагностика и противорецидивная терапия генитального эндометриоза при подготовке к реализации вспомогательных репродуктивных технологий

технологий [4-6]. Согласно данным эпидемиологического исследования эндометриоза, проведенного C. Chapron study group в 2012 г., время между появлением первых жалоб и первым обращением к врачу составляет от нескольких месяцев до 5 лет. В то же время возможности гинекологического исследования в диагностике генитального эндометриоза на амбулаторном этапе ограничены, так как ни один метод неинвазивного визуального подтверждения эндометриоза не может претендовать на окончательное диагностическое заключение. Таким образом, окончательный диагноз эндометриоза в большинстве случаев ставится при проведении лапароскопии, которая становится и первым этапом лечения [7]. Двухэтапная лечебная стратегия подразумевает удаление видимых эндометриоидных поражений на первом этапе с последующей долговременной гормональной супрессивной терапией на втором этапе ведения больных.

Прогестины и прогестинсодержащие препараты являются одним из старейших методов лечения эндометриоза. Общей характеристикой данных препаратов является способность секре-торно трансформировать эндометрий. Оптимальный фармакологический профиль в отношении эндометриоза демонстрирует диеногест, подавляющий пролиферацию стромальных эндометриоидных клеток и продукцию провоспа-лительных цитокинов этими клетками [8]. Эффективность гормональной противорецидивной терапии является значимым аспектом восстановления репродуктивной функции пациенток с генитальным эндометриозом, однако необходимо понимать первостепенное значение своевременной диагностики данного состояния как основы результативности последующих терапевтических мероприятий.

Цель исследования: оценить диагностические возможности ультразвукового исследования в качестве метода раннего выявления сочетанного генитального эндометриоза, оценить эффективность адъювантной терапии генитального эндометриоза диеногестом в дозе 2 мг.

Научная новизна исследования. Изучение особенностей функциональной топографии органов малого таза при аденомиозе позволило нам впервые определить значимость ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза, что создает оптимальные условия для ранней диагностики данной патологии и успешного восстановления репродуктивного потенциала супружеской пары.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 155 пациенток гинекологического отделения СОКБ им. М.И. Калинина, госпитализированные в 2013-2014 гг. для проведения диагностической лапароскопии в связи с бесплодием, ассоциированным с аденомиозом и синдромом хронической тазовой боли. Критериями исключения являлись: наличие в анамнезе операций на органах брюшной полости и/или малого таза, а также воспалительных заболеваний органов малого таза специфической и неспецифической этиологии, наличие объемных образований яичников, в том числе ретенционных. На этапе подготовки к диагностической лапароскопии проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза вагинальным датчиком по стандартной методике с обязательной регистрацией следующих параметров: подвижность яичников, симметричность расположения яичников, подвижность матки, наличие свободной жидкости в прямокишечно-маточном углублении, облитерация прямокишечно-маточного углубления, болезненность при смещении вагинального датчика в своде влагалища. Во время диагностической лапароскопии проводилась визуальная оценка состояния органов малого таза и тазовой брюшины, при наличии очагов, подозрительных на эндометриоидные, проводились эксцизия и гистологическое исследование последних. Результаты диагностической лапароскопии фиксировались в соответствии с расширенной классификацией Американского общества фертильности (rAFS). В послеоперационном периоде при отсутствии противопоказаний в качестве адъювантной противорецидивной терапии назначался диеногест в дозе 2 мг ежедневно в течение 6 месяцев.

Результаты. Возраст пациенток колебался от 25 до 35 лет при среднем значении 30,9±1,8

лет. Длительность бесплодия в изучаемой группе составляла от 1 до 7 лет, в среднем 3,4±1,6 года. Нарушения менструальной функции отмечали 86% пациенток, при этом в 56% случаев регистрировались длительные обильные болезненные менструации, в 34% случаев пациенток беспокоили мажущие выделения из половых путей до начала менструации. В 10% случаев пациентки предъявляли жалобы на неясные боли в области прямой кишки при дефекации. Периодическая болезненность полового акта беспокоила 15% пациенток. Первое обращение к гинекологу с жалобами на тазовую боль, нарушение менструальной и/или генеративной функции в изучаемой группе состоялось через 3±1,6 года после возникновения симптомов.

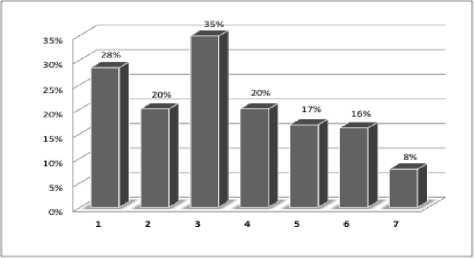

При ультразвуковом исследовании, проводившемся всем пациенткам в раннюю фоллику-линовую фазу менструального цикла перед диагностической лапароскопией, получены следующие данные: признаки аденомиоза II стадии отмечены у 63% пациенток, признаки аденомиоза III стадии – у 36%, в 1% случаев выявлена очаговая форма внутреннего генитального эндометриоза. Средний объем тела матки при расчете по формуле Brunn у пациенток с признаками аденомиоза II стадии составил 34,5 куб.см, в случае аденомиоза III стадии 44,3 куб.см, при очаговом аденомиозе – 30,6 куб.см. При ультразвуковой оценке функциональной топографии малого таза у 70 (45%) пациенток выявлены признаки, позволяющие предполагать сочетание аденомиоза с наружным генитальным эндометриозом, при этом в большинстве случаев (46 пациенток, 66%) выявлялась комбинация нескольких предикторов. На рис. 1 представлены данные о встречаемости каждого ультразвукового признака в исследуемой группе.

Рис. 1. Встречаемость ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза (%): 1 – фиксация обоих яичников; 2 – фиксация одного яичника; 3 – асимметрия расположения яичников; 4 – болезненность при смещении вагинального датчика в своде влагалища; 5 – ограничение подвижности матки; 6 – свободная жидкость в прямокишечно-маточном углублении; 7 – облитерация прямокишечно-маточного углубления

На втором этапе исследования в результате проведения диагностической лапароскопии с последующей гистологической верификацией операционного материала получены следующие данные: диагноз наружного генитального эндометриоза (НГЭ) подтвержден у 47 из 70 пациенток с выявленными при ультразвуковом исследовании предикторами НГЭ. Согласно расширенной классификации Американского общества фертильности, изменения органов малого таза и тазовой брюшины в данной группе пациенток соответствовали IV (10 пациенток) и III (37 пациенток) стадиям НГЭ. У 37 из 47 пациенток данной группы при ультразвуковом исследовании были выявлены сочетания 3-5 предикторов НГЭ. У 20 пациенток (13%) при отсутствии ультразвуковой симптоматики выявлен НГЭ I и II стадий. В 23 (15%) случаях при наличии 12 ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза характерных патологических изменений на брюшине малого таза выявлено не было. Таким образом, сочетание аденомиоза с наружным генитальным эндометриозом выявлено у 67 (43%) участниц исследования, из них у 47 (70 %) пациенток наличие патологических изменений брюшины малого таза прогнозировалось по результатам ультразвукового исследования. В табл. 1 представлены характеристики прогностической значимости ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза. Необходимо отметить, что расчет показателей чувствительности (Se), специфичности (Sp), точности (Ac), прогностической точности положительного (PVP) и отрицательного (PVN) результата проводился отдельно для каждого признака, поскольку сравнительно небольшое количество наблюдений не позволяет в данном исследовании проанализировать соответствующие показатели для сочетаний нескольких предикторов.

Таблица 1. Прогностическая значимость ультразвуковых предикторов сочетанного генитального эндометриоза

|

Ультразвуковые предикторы сочетанного генитального эндометриоза |

Se, % |

Sp, % |

PPV, % |

NPV, % |

Ac, % |

|

оба яичника фиксированы |

61,54 |

84,42 |

72,73 |

76,47 |

75,19 |

|

фиксация одного яичника |

42,86 |

80,25 |

48,39 |

76,47 |

68,97 |

|

асимметрия расположения яичников |

68,75 |

86,67 |

81,48 |

76,47 |

78,42 |

|

болезненность при смещении вагинального датчика |

59,18 |

97,01 |

93,55 |

76,47 |

81,03 |

|

ограничение подвижности матки |

50,00 |

91,55 |

76,92 |

76,47 |

76,58 |

|

свободная жидкость в прямокишечноматочном углублении |

42,86 |

86,67 |

60,00 |

76,47 |

72,73 |

|

облитерация прямокишечно-маточного углубления |

33,33 |

97,01 |

83,33 |

76,47 |

77,32 |

|

наличие хотя бы 1 предиктора |

70,15 |

73,86 |

67,14 |

76,47 |

72,26 |

В послеоперационном периоде в качестве адъювантной противорецидивной терапии всем пациенткам был рекомендован диеногест в дозе 2 мг ежедневно в течение 6 месяцев. Первое контрольное обследование 98 пациенток, принимавших диеногест согласно рекомендации, проводилось через 3 месяца после начала лечения. Средний объем тела матки у пациенток с ранее выявленными признаками аденомиоза III стадии составил 34,2±0,6 куб. см, в группе пациенток с ранее выявленным аденомиозом II стадии аналогичный показатель составил 30,3±0,4 куб. см. У большинства обследованных женщин отмечалось улучшение строения и структуры стенок матки. В 12 случаях при исходно диагностированном аденомиозе III стадии несмотря на проведенное лечение изменения структуры эндометрия и миометрия все еще носили выраженный характер. Необходимо отметить, что у этих женщин длительность заболевания составляла более 5 лет, клинические проявления также были выраженными.

Через 6 месяцев после начала терапии диеногестом в дозе 2 мг у всех пациенток отмечалась стойкая ремиссия заболевания, что характеризовалось как отсутствием клинических проявлений (болевого синдрома, нарушений менструального цикла), так и отсутствием патологических изменений в миометрии, что было подтверждено ультразвуковым исследованием органов малого таза. Достигнутый результат позволил рекомендовать пациенткам планирование беременности после консультации репродукто-лога.

Обсуждение полученных результатов. Исследование особенностей функциональной топографии органов малого таза при ультразвуковом исследовании с последующей диагностической лапароскопией позволило нам оценить прогностическую значимость предикторов сочетанного генитального эндометриоза. Как видно из табл. 2, изучаемые предикторы обладают невысокой чувствительностью, но достаточной специфичностью и прогностической ценностью положительного результата. Также следует отметить, что представленные данные отражают значимость каждого признака в отдельности, тогда как результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что при сочетании 3-5 предикторов лапароскопическое подтверждение НГЭ имело место во всех случаях. Таким образом, выявление и хирургическое лечение сопутствующего наружного генитального эндометриоза создало оптимальные условия для последующей терапии диеногестом, эффективность которого также подтверждена в нашем исследовании.

Выводы: ультразвуковое исследование органов малого таза, являясь общедоступным и неинвазивным диагностическим инструментом, позволяет не только выявить признаки аденомиоза, но и предположить наличие сопутствующих патологических изменений тазовой брюшины. Выявление ультразвуковых предикторов НГЭ дает возможность обосновать необходимость как можно более раннего проведения диагностической лапароскопии. Своевременная диагностика и хирургическое лечение сочетанного генитального эндометриоза создают оптимальные условия для реализации противорецидивного эффекта гестагенов в ходе адъювантной терапии при подготовке к реализации репродуктивной функции пациенток как в естественном цикле, так и в программах ВРТ.

Список литературы Диагностика и противорецидивная терапия генитального эндометриоза при подготовке к реализации вспомогательных репродуктивных технологий

- Российская Ассоциация Репродукции Человека. Регистр ВРТ. Отчет за 2012 год. -СПб., 2014. -36 с.

- Материалы русскоязычной секции I Европейского конгресса «Эндометриоз в XXI веке». 2012. 11с.

- Ендина, А.В. Регуляция обмена железа у женщин репродуктивного возраста с доброкачественной патологией тела матки, осложненной кровотечением/А.В. Ендина, Г.П. Гладилин//Фундаментальные исследования. 2013. №7-1. С. 87-90.

- Самыкина, О.В. Частота наступления беременности у женщин с латентным дефицитом железа в программах ЭКО/О.В. Самыкина, В.А. Мельников, С.А. Скворчевская//Фундаментальные исследования. 2013. № 3, (ч. 1). С. 114-116.

- Самыкина, О.В. Влияние латентного дефицита железа у женщин с бесплодием на частоту наступления беременности в программах ЭКО//Аспирантский вестник Поволжья. 2013. № 1/2. С. 108-111.

- Самыкина, О.В. Результативность ЭКО и осложнения I триместра индуцированной беременности у женщин с латентным дефицитом железа//Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Медицина. 2013. № 5. С. 28-33.

- Кузнецова, И.В. Возможности применения комбинированных оральных контрацептивов у больных генитальным эндометриозом/И.В. Кузнецова, Е.А. Ховрина, А.С. Кирпиков//Гинекология. 2012. Т. 14, №5. С. 17-21.

- Fu, L. Dienogest inhibits BrdU uptake with G0/G1 arrest in cultured endometriotic stromal cells/L. Fu, Y. Osuga, T. Hirata et al.//Fertil. Steril. 2008. №89. Р. 1344-1347.