Диагностика остеоартроза как осложнения синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при помощи спиральной компьютерной томографии

Автор: Потапов Иван Владимирович, Пономарев Андрей Викторович, Мальцева Арина Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось изучение морфологических изменений в тканях височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и ширины рентгенологической суставной щели у больных с остеоартрозом (ОА) после перенесенного синдрома болевой дисфункции при помощи спиральной компьютерной томографии (СКТ). Проведен анализ компьютерных томограмм 20-ти пациентов с ОА ВНЧС по предложенной нами методике. Анализ полученных данных позволил выявить взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений остеоартроза и сужением суставной щели в верхнем и заднем отделах, а также появлением морфологических изменений в элементах сустава.

Височно-нижнечелюстной сустав (внчс), спиральная компьютерная томография (скт), остеоартроз (оа), функциональные нарушения внчс

Короткий адрес: https://sciup.org/148204169

IDR: 148204169 | УДК: 616-71:616.724

Текст научной статьи Диагностика остеоартроза как осложнения синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при помощи спиральной компьютерной томографии

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) являются одной из самых распространенных патологий челюстно-лицевой области, с которыми приходится встречаться врачам-стоматологам в ежедневной практике. По данным зарубежных исследователей, распространенность патологии ВНЧС колеблется от 10,1% [11] до 75% [9]. Отечественные ученые приводят данные о распространенности различных заболеваний ВНЧС до 95 % [3]. Причем наиболее выраженные клинические проявления дисфункции височно-нижнечелюстного сустава наблюдаются у женщин в возрасте от 19 до 45 лет [10,12].

Клиническая картина различных нозологических форм заболеваний не позволяет поставить точный диагноз [6]. Поэтому для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики лечения необходимо прибегать к дополнительным методам исследования.

Существуют различные методы лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава: обзорная рентгенография в различных укладках, ортопантомография, томография, телеренге-нография. Но вышеперечисленные методы исследования являются малоинформативными, трудны для анализа вследствие нечеткости полученного изображения, наслоения костей черепа, отсутствия коронарных и аксиальных проекций,

что осложняет раннюю диагностику различных заболеваний ВНЧС [7]. Наиболее информативным является метод компьютерной томографии (КТ), который позволяет детально рассмотреть и изучить костные элементы ВНЧС, определить размер суставной щели в разных отделах и выявить наличие морфологических изменений сустава.

Цель исследования – изучение морфологических изменений в тканях височно-нижнечелюстного сустава и ширины рентгенологической суставной щели у больных остеоартрозом (ОА) при помощи спиральной компьютерной томографии.

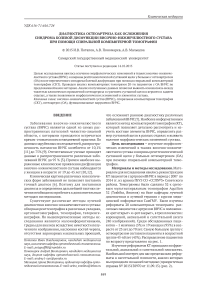

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явились реконструкции КТ пациентов с артрозом ВНЧС в период с 2007 по 2014 гг. из архива ГБУЗ СО «ССП№3» Советского района. Томограммы были сделаны 32-х срезо-вым мультиспиральным томографом Aquilion 32 (Toshiba, Япония) на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики СамГМУ. Были изучены реформаты 20 компьютерных томограмм различных пациентов с артрозом ВНЧС в положениях «рот открыт» и «рот закрыт», в трех плоскостях: коронарной, аксиальной и сагиттальной (всего 240 изображений). Cреди обследованных пациентов – 1 мужчина (5%) и 19 женщин (95%) в возрасте от 23 лет до 70 лет. Самую большую группу с остеоартрозом составили пациенты в возрастной группе 45-60 лет (45%). Распределение пациентов по возрасту представлено на рис. 1.

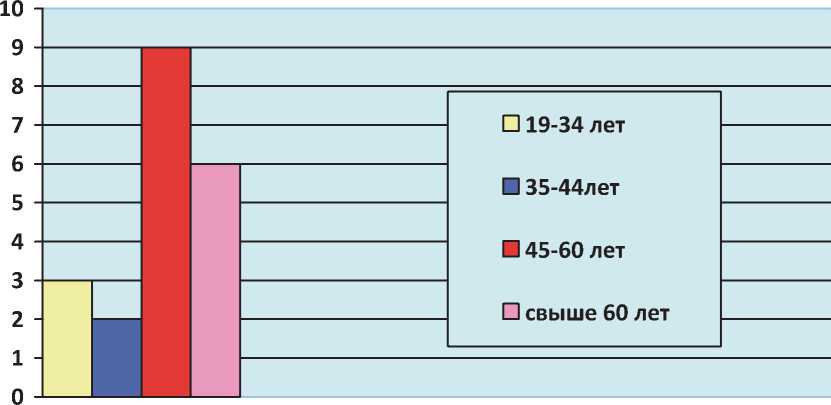

Изучение реформатов КТ проводили во фронтальной, аксиальной и сагиттальной плоскостях. Наибольший интерес для нас представляли реформаты в сагиттальной плоскости, анализ которых мы проводили по нашей методике (приоритетная справка № 2015138970 от 11.09.15) (рис. 2).

Рис. 1. Распределение пациентов с ОА ВНЧС по возрасту

Рис. 2. Схема анализа компьютерной томограммы височно-нижнечелюстного сустава в нашей модификации

На компьютерной томограмме височнонижнечелюстного сустава по наружному краю глазницы проводилась сагиттальная плоскость, проходящая через суставную головку, центр суставной ямки и другие элементы ВНЧС. От вершины суставного бугорка 1 – точки А1, проведена прямая к точке А5 – нижнему краю наружного слухового прохода 3. Линия А1-А5 образует точки пересечения с суставной головкой 2 и суставной ямкой: А2, А3, А4. К отрезку А1-А5 из наиболее высоко располагающейся точки суставной головки 2 – (точка В1), опущен перпендикуляр, образуя точку В2. Отрезок В2-В1 продолжают вверх до пересечения с суставной ямкой (точка В3). Образовавшиеся прямые углы A1B2B3, A5B2B3 разделены биссектрисами. Каждая биссектриса пересекает суставную головку и суставную ямку в двух точках: С1,С2 и С3,С4. Таким образом, получаем ориентиры для измерения ширины пяти отделов суставной щели между точками: А1-А2 передняя суставная щель D1, С1-С2 передне-верхняя суставная щель D2, В1-В3 верхняя суставная щель D3, С3-С4 задне-верхняя суставная щель D4 и между точками А3-А4 задняя суставная щель D5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными жалобами пациентов с остеоартрозом височно-нижнечелюстного сустава являлись: наличие шумовых явлений – 14 пациентов, причем у 6 пациентов щелканье отмечалось с обеих сторон, у 8 больных – с одной стороны; у 11 пациентов – хруст при открывании рта, у 3 – при плотном сжатии челюстей. Жалобы на локальную боль в суставе предъявляли 10 пациентов. Характер боли различный: 6 пациентов отмечали длительную тупую боль, 4 – острую кратковременную боль. Заложенность и боль в ушах, понижение слуха отмечали 3 пациента. Все пациенты отмечали ограничение и скованность движений нижней челюсти по утрам, челюсть «разрабатывалась» и движения приходили в норму в течение дня.

11 пациентов указали преимущественное жевание на одной стороне, в силу различных причин: длительного отсутствия зубов с противоположной стороны (6 человек), наличия боли в ВНЧС противоположного сустава (5человек), преимущественное жевание на правой стороне отметили 8 человек, на левой – 3 человека.

Из анамнеза выяснилось, что заболевание начиналось постепенно с появления шумовых явлений, на которые вначале не обращали внимание. Затем присоединялись другие симптомы, увеличилась периодичность их появления. Движения приобретали скачкообразный характер и появилась боль в ВНЧС.

При внешнем осмотре у 9 пациентов отмечалось снижение высоты нижнего отдела лица. У 11 больных с преимущественным жеванием на одной стороне отмечалось смещение линии, проходящей между центральными резцами верхней и нижней челюсти, в сторону пораженного сустава. Пальпация ВНЧС оказалась болезненной у 4 пациентов, у 5 отмечалась боль при пальпации наружной крыловидной мышцы.

При рассмотрении КТ ВНЧС в сагиттальной плоскости в положении «рот закрыт», двустороннее сужение суставной щели (D3, D4) наблюдалось у 9 пациентов со снижением высоты нижнего отдела лица. Средние размеры справа составляли: D1=8,63 ± 1,41мм; D2= 2,5 ± 1,15 мм; D3= 1,73 ± 0,88 мм; D4= 2,01 ± 0,69 мм; D5 = 3,24 ± 1,0 мм; а слева: D1= 7,95 ± 1,96 мм; D2 = 2,03 ± 1,05 мм; D3 = 1,65 ± 0,46 мм; D4 = 2,24 ± 0,88; D5 = 2,88 ± 1,08 мм.

У 3 пациентов, отмечавших преимущественное жевание на левой стороне, со смещением линии, проходящей между центральными резцами верхней и нижней челюсти влево, отмечалось одностороннее сужение суставной щели в верхнезаднем отделах слева: D3 = 2,2 ± 0,28 мм; D4 = 1,6 ± 0,28 мм; D5 = 2,15 ± 0,77 мм; а справа выявлены следующие параметры: D3 = 3 ± 0,28 мм; D4 = 2,25 ± 1,06 мм; D5 = 2,8 мм.

У 8 пациентов с преимущественным жеванием на правой стороне со смещением линии, проходящей между центральными резцами верхней и нижней челюсти вправо, отмечалось одностороннее сужение суставной щели в задне-верхних отделах с правой стороны; D3 = 1,91 ± 1,48 мм; D4 = 3,06 ± 1,16 мм; D5 = 3,6 ± 1,30 мм; и расширением суставной щели в указанных отделах с противоположной стороны: D3 = 4,23 ± 0,77 мм; D4 = 3,64 ± 0,88 мм; D5 = 4,07 ± 1,24 мм.

При сопоставлении результатов измерений суставных щелей на реформатах КТ и клинической картины пациентов нами отмечена прямопропорциональная зависимость между сужением суставной щели в задне-верхнем отделе и предъявляемыми жалобами, а именно, помимо хруста и щелканья, наличие болей в суставе в покое и их усиление при плотном сжатии челюстей.

Морфологические изменения в костных элементах височно-нижнечелюстного сустава определены у 20 обследуемых пациентов (100%) в виде: склерозирования кортикальной пластинки суставной головки мыщелкового отростка нижней челюсти у 6 человек, деформации суставной головки и суставного бугорка у 14 обследованных. У 8 пациентов морфологические изменения в тканях сустава наблюдались преимущественно на правой стороне, у 3 на левой, у 9 больных – с двух сторон.

ВЫВОДЫ

При диагностике остеоартроза, как осложнения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, необходимо отдавать приоритет компьютерной томографии как высокочувствительному, точному и безопасному методу исследования, который в последующем может быть использован для подтверждения правильности проведенного лечения.

Чем больше жалоб о продолжительных функциональных нарушениях предъявляют пациенты (хруст, щелканье, боли в суставе, усиливающиеся при плотном сжатии челюстей), тем больше возможность появления морфологических изменений в элементах сустава, а также сужения суставной щели в верхнем и заднем отделах, что подтверждается анализом 240 изображений компьютерных томограмм височно-нижнечелюстного сустава.

Выявлена четкая взаимосвязь между длительным односторонним жеванием и сужением суставной щели на этой стороне в верхне-задних отделах, а также смещение линии, проходящей между центральными резцами нижней и верхней челюсти при плотном сжатии челюстей в сторону жевания.

Список литературы Диагностика остеоартроза как осложнения синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при помощи спиральной компьютерной томографии

- Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство. М.: Гэотар-Медиа, 2010. 288 с.

- Дергилев А.П., Сысолятин П.Г., Ильин А. А. и др. Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава. М.: Гэотар-Медиа, 2005. 71 с.

- Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. -Краснодар: Советская Кубань, 2007. 304 с.

- Поляруш Н. Ф, Слесарев О.В., Поляруш М.В. Прицельная линейная томография в выявлении патологии височно-нижнечелюстного сустава//Самарскому Государственному Университету -80 лет. Самара, 1999. С. 207-208.

- Потапов В.П., Потапов И.В., Садыков М.И. Клинико-рентгенологические особенности диагностики окклюзионно-артикуляционного дисфункционального синдрома височно-нижнечелюстного сустава//Институт стоматологии. -СПб, 2008. № 3. С.44-45

- Семкин В.А., Рабухина Н.А., Кравченко Д.В. Современные методы диагностики больных с функциональными нарушениями височно-нижнечелюстного сустава///Материалы VII-го Всероссийского научного форума с международным участием. -М.: «Стоматология», 2005. С. 235-236.

- Сидоренко А.Н. Обоснование применения методов томографии височно-нижнечелюстных суставов при диагностике привычного вывиха и подвывиха нижней челюсти/Фундаментальные исследования. -Пенза: Изд. дом «Академия Естествознания», 2012. № 7. С. 394-397.

- Хватова В.И. Клиническая гнатология. М.: Медицина 2005. 294с.

- Ault J. Temporomandibular disorders//eMedicine. Mar. 16, 2009. URL: http://www.emedicine.medscape.com/(дата обращения 12.09.2015).

- Bertram S., Rudisch A., Innerhofer K. et al. Diagnosing TMJ internal derangement and osteoarthritis with magnetic resonance imaging//J. Am. Dent. Assoc. 2001. Vol.132. P. 753-761.

- Sanders A.E., Slade G.D. Gender modifies effect of perceived stress on orofacial pain symptoms: National Survey of Adult Oral Health.//J Orofac Pain. 2011; 25(4):317-26.

- Shi J.J., Zhang F., Zhou Y.Q. et al. The relationship between partia disc displacement and mandibular dysplasia in female adolescents//Med. Sci. Monit. 2010. Vol.16. P. 283-288.