Диагностика панкреонекроза и его послеоперационных осложнений. Литературный обзор

Автор: Павликова Елена Юрьевна

Журнал: Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России @vestnik-rncrr

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 1 т.10, 2010 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена использованию традиционного рентгенологического метода при панкреонекрозе в послеоперационном периоде, последовательности разных рентгенологических методик, показаниях к их использованию, сроках проведения повторных исследований. Проведена сравнительная оценка результатов использования разных лучевых методов, использующихся в послеоперационном периоде.

Рентгенологический метод, панкреонекроз, послеоперационный период, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14955197

IDR: 14955197

Текст обзорной статьи Диагностика панкреонекроза и его послеоперационных осложнений. Литературный обзор

Оглавление:

Деструктивный панкреатит как хирургическая проблема

Лучевые методы диагностики осложнений панкреонекроза, использующиеся в послеоперационном периоде• Рентгенологический метод• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и брюшной полости• Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта• Фистулография• Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография• Ультразвуковое исследование• Рентгеновская компьютерная томография• Магнитно-резонансная томографияСписок литературы

Деструктивный панкреатит как хирургическая проблема

Острый панкреатит (ОП) – полиэтиологическое заболевание, в основе которого лежат разной степени выраженности деструктивные процессы, сменяющиеся фазами воспаления и репарации. Характеризуется комплексом изменений в ПЖ, парапанкреатической жировой клетчатке, различных органах и тканях, что и обуславливает клиническую картину острого панкреатита, развитие осложнений, их исход и объем проводимого лечения [6, 17, 89]. Число больных с острым заболеванием ПЖ в силу разнообразия причин, вызывающих деструктивный процесс, составляет значительную часть больных хирургических стационаров, что вызывает актуальность проблемы диагностики и лечения [171].

В последнее время отмечается увеличение числа случаев ОП [6, 157]. Летальность при ОП зависит от формы заболевания. При деструктивных формах летальность составляет по данным разных авторов от 15% [161, 173, 174] до 80% [67, 104, 133, 144].

В настоящее время наиболее распространенной является морфологическая классификация панкреатита с оценкой состояния ткани ПЖ и окружающей клетчатки, принятая в Атланте в 1992 году, с уточнениями и дополнениями, принятыми Согласительной конференцией по острому панкреатиту в 1998 и в 2002гг. Она предусматривает следующие градации острого панкреатита:

-

1. Легкий панкреатит

-

2. Тяжелый панкреатит:

-

А) местные осложнения:

-

- острые жидкостные скопления

-

- острая псевдокиста

-

- панкреатический некроз (стерильный или инфицированный)

-

- ретроперитонеонекроз (стерильный или инфицированный)

-

- панкреатический абсцесс

-

- инфицированная псевдокиста

Б) органная недостаточность:

-

- циркуляторная недостаточность

-

- дыхательная недостаточность

- печеночная недостаточность

- почечная недостаточность

-

- нарушение гемостаза

-

- синдром энцефалопатии

-

- недостаточность ЖКТ

На протяжении последних 60-80 лет лечебная тактика при ОП менялась многократно: от полного отрицания хирургического лечения до призывов оперировать каждый диагностированный случай [83]. В 20х годах ХХ столетия среди хирургов господствовало мнение о необходимости прежде всего оперативного лечения [22]. Результаты операций оказались неудовлетворительными и, начиная с 40-х годов, преимущество отдается консервативной терапии [161]. Успехи интенсивной терапии и парентерального питания привели к тому, что большинство больных справляется с ранней интоксикацией, переносит связанные с панкреатогенной токсемией осложнения и при этом часто переходит в группу больных, у которых развиваются гнойнодеструктивные осложнения [82, 167, 177].

Гнойные осложнения встречаются у 1,2 - 8,8% больных с ОП [168] и являются основной причиной смерти больных с ОП, летальность при которых достигает 85,7%. Это обстоятельство подчеркивает, насколько актуальна проблема диагностики и лечения гнойных осложнений ДП [3, 67, 149, 168]. Установлено, что в ранний период течения ДП омертвевшая ткань стерильна, отсюда следует, что инфекция паренхимы поджелудочной железы не может предшествовать некрозу ткани поджелудочной железы [66, 124].

Инфицирование панкреонекроза может происходить при проникновении инфекции во время диагностической чрескожной пункции жидкостных образований под контролем УЗИ, РКТ [132, 137]. При экзогенном инфицировании, происходящем чаще всего в послеоперационном периоде, микроорганизмы из внешней среды проникают в зоны некрозов через дренажные трубки или тампоны [124].

Появились отдельные сообщения о возможности излечить инфицированный панкреатический некроз без хирургического вмешательства [136]. Более 90% больных с ОП отмечают полное или значительное улучшение состояния через неделю интенсивной терапии, но клинически не всегда возможно дифференцировать инфильтрат, острую псевдокисту и инфицированный некроз поджелудочной железы. Каждое состояние может сопровождаться лихорадкой, тахикардией, болью, нарушением проходимости двенадцатиперстной кишки, и соответствующими лабораторными данными [140, 167].

Диагностическая лапаротомия была предложена в качестве способа обнаружения гнойных осложнений, однако этот подход, как правило, не позволяет обнаружить некроз внутри паренхимы ПЖ при обследовании ее поверхности [3, 81, 149].

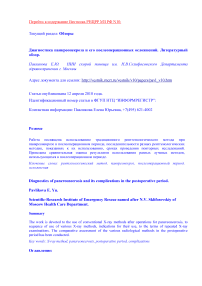

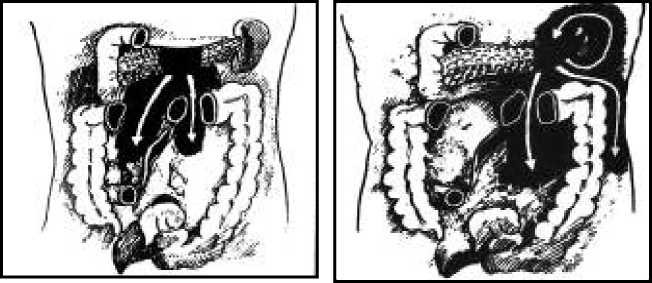

Необходимость операции при развитии гнойных осложнений не вызывает сомнений, летальность при консервативном лечении гнойного процесса в ПЖ и забрюшинной клетчатки достигает 100% [73, 171]. Оперативному лечению подлежат больные с гнойными осложнениями заболевания и холедохолитиазом, вызвавшим панкреатит [38, 81, 104, 138, 140, 145]. Трудности определения объема патологического процесса и хирургического лечения ДП обусловлены тем, что скопления гноя при панкреонекрозе широко распространяются в забрюшинной клетчатке из-за отсутствия естественных тканевых барьеров, продолжающегося аутолитического процесса [66, 115]. Целесообразно выделить три типа распространенности гнойно-некротического процесса у больных с ОП: центральный тип (поражение корня брыжейки ободочной или тонкой кишки, сальниковой сумки) (рисунок 1), правый или левый типы (некрозы забрюшинной клетчатки соответственно справа или слева от позвоночника) (рисунок 2, 3) и смешанный тип (сочетание центрального, правого или левого типов) (рисунок 4) [96].

Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4

Некроз ткани и гнойный процесс могут распространяться по околоободочному пространству к малому тазу и паховой области, а также к мошонке. Из левого поддиафрагмального пространства этот процесс может поражать левый околоободочный канал, брыжейку поперечной ободочной кишки и тонкой кишки, проникать в грудную клетку через пищеводное отверстие диафрагмы. По мере развития некротического, а затем и гнойного процесса часто образуются многокамерные полости [7, 140, 160].

Гнойно-воспалительный процесс, являясь осложнением ДП, в свою очередь, приводит к развитию таких серьезных вторичных осложнений, как сепсис, аррозивные кровотечения или свищи ВП и ЖКТ [33, 81, 115, 151]. Своевременность и точность диагностики осложнений панкреонекроза важна, поскольку выжидательная тактика не может решить проблемы хирургического лечения панкреонекроза.

Предложения радикальных хирургических вмешательств появились с начала 70-х годов, как в нашей стране, так и за рубежом [58]. Операции представляют значительные технические трудности, с тяжелым послеоперационным течением, неполноценной реабилитацией. По данным А.А.Шалимова [124] летальность при резекции ПЖ различного объема составила 30%.

В настоящее время вопросы отработки диагностических и лечебных программ широко обсуждаются в литературе, идет накопление опыта, чаще применяются современные диагностические методики и разработана техника миниинвазивных лечебных вмешательств и манипуляций [29, 76, 95, 111, 129]. Главное внимание уделяется последовательно-этапному лечению ДП. Вопрос о единой лечебно- диагностической доктрине остается открытым [81, 104, 115, 166]. Возможности дооперационной диагностики порой не позволяют установить ни распространенность некроза, ни динамику нарастания некротических изменений, ни момента инфицирования и развития гнойных осложнений. Нет общепринятого мнения об оптимальных сроках и методах оперативного вмешательства.

По сложившейся традиции все оперативные вмешательства на ПЖ при ОП условно разделяют на:

-

• радикальные: резекция ПЖ, некрэктомии, секвестрэктомии и

- панкреатодуоденоэктомии.

-

• паллиативные:

-

- открытые: тампонада сальниковой сумки, дренирование с рассечением или без рассечения заднего листка брюшины.

-

- закрытые: дренирование, перитонеальный диализ, блокада парапанкреатической клетчатки, оментопанкреатопексия, абдоминизация поджелудочной железы [27, 62, 115].

При панкреонекрозе применяют некрэктомию, т.е. удаление в основном острым путем некротизировнных тканей в пределах их нежизнеспособности [138] и секвестрэктомию в сроки от 3 до 6 недель с момента заболевания [81, 139]. При неэффективности консервативной терапии вариантом паллиативного вмешательства является абдоминизация ПЖ, в расчете на то, что операция предотвращает развитие парапанкреатита [50]. С другой стороны, существует мнение, что абдоминизацию ПЖ при геморрагическом панкреонекрозе и расплавлении ПЖ производить нецелесообразно. Операция показана больным с жировым панкреонекрозом для отграничения ПЖ от свободной брюшной полости и предупреждения поступления ферментов в брюшную полость и забрюшинное пространство [20, 109]. Открытые методы операций показаны у больных при сочетании гнойного осложнения с крупномасштабными, распространенными некрозами в забрюшинной клетчатке, этапные программные санации каждые 3-6 суток при панкреонекрозе снижает летальность более чем в 2 раза [18, 29, 81, 90, 110, 118 ]. «Закрытый» метод лечения инфицированного панкреонекроза показан лишь при одиночных отграниченных очагах.

Существуют варианты завершения операции при распространенном гнойнонекротическом панкреатите:

-

1) послойное ушивание раны передней брюшной стенки наглухо после предварительной радикальной, однократной некрсеквестрэктомии с дренированием зон поражения парапанкреатической клетчатки;

-

2) наложение бурсостомы в сочетании с дренированием или без него;

-

3) ушивание передней брюшной стенки наглухо с дренированием очагов поражения парапанкреатической клетчатки, последующими плановыми программированными санациями забрюшинного пространства.

По мнению некоторых авторов, хирургическое лечение распространенных форм панкреонекроза должно включать дренирование сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки, брюшной полости, секвестрнекрэктомию с последующими программными релапаротомиями с использованием двухстороннего подреберного доступа в лапаротомии [32]. Ряд авторов считают, что хирургическое лечение панкреонекроза должно быть этапным и включать как миниинвазивные, так и открытые операции. Только их сочетание, в зависимости от стадии и тяжести течения заболевания позволило авторам значительно улучшить результаты лечения [128]. Определяют показания к операции не сроки заболевания, а тяжесть состояния больного, отсутствие эффекта от консервативной терапии, степень распространенности некротического процесса, наличие гнойных деструктивных осложнений ОП [20, 116].

При гнойных осложнениях панкреонекроза логичным представляется использование только внебрюшинных пояснично-боковых доступов, однако в реальной практике чаще используется лапаротомия. Одни авторы отдают предпочтение тампонаде гнойных очагов [7, 42], другие, наоборот, осуждают этот способ и предлагают использовать аспирационно-промывное дренирование [124]. Неадекватность дренирования однопросветными дренажными трубками побудила исследователей к созданию двух и трех просветных дренажных трубок, в том числе и Charrire [139], дренажных трубок ТММК [45]. Хотя модифицированные виды дренажных трубок более надежны и эффективны, однако, и при их применении отмечается снижение дренажной функции за счет закупорки их просвета детритом и секвестрами, которые постоянно образуются в полости. Поэтому для увеличения срока функционирования трубок было предложено вакуумирование [124] и фракционное промывание гнойной полости через одну трубку с активной аспирацией через другую. Имеется специальное оборудование для проведения аспирационно-промывного лечения [42, 45]. Основным технологическим недостатком различных способов дренирования является то, что дренажные устройства не способны существенно влиять на циркуляцию экссудата, содержащего токсины, основная часть из которых подвергается резорбции и в значительно меньшей степени эвакуируется наружу [60, 105, 115].

Высокая летальность, большое количество послеоперационных осложнений, технические трудности, возникающие при операциях, выполняемых в условиях воспаленных тканей, побуждают клиницистов к поискам малотравматичных способов санации гнойных полостей при деструктивном панкреатите. К ним относятся лапароскопические вмешательства, позволяющие дренировать сальниковую сумку, брюшную полость, выполнить разгрузочную холецистостомию [10, 21, 29, 57, 68, 90, 111]. Выполнение лапароскопии позволяет не допускать перехода процесса к поздним фазам развития респираторного дистресс-синдрома и других системных нарушений и осложнений [65, 107].

Рекомендуется совмещение лапароскопической методики и хирургического пособия из мини-доступа, в результате чего объединяются достоинства обеих методик и исключаются недостатки, присущие каждой из них [63]. Применение лапароскопически дополненных вмешательств в комплексном лечении панкреонекроза позволило снизить летальность с 26% до 14,1% [51]. Эффективность лечения больных с панкреонекрозом при применении эндоскопически дополненных и миниинвазивных технологий существенно повышается по сравнению с традиционными. Плановые санации сальниковой сумки и забрюшинного пространства с использованием световодов позволяют осуществить своевременную диагностику и лечение осложнений и, в большинстве случаев, позволяет отказаться от широких лапаротомий и люмботомий [23].

При локализации процесса в забрюшинном пространстве многие авторы предлагают производить его санацию из внебрюшинного доступа, что позволяет наиболее адекватно удалять некротизированные ткани и гнойное отделяемое, а также дренировать образовавшиеся полости [29, 90, 102]. Различные способы дренирования из малых доступов области панкреатических нагноений снизили летальность до 12,5%, сократили продолжительность лечения до 15-20 дней [95].

Перейти в оглавление статьи >>>

Лучевые методы диагностики осложнений панкреонекроза, использующиеся в послеоперационном периоде

Осложнения ОП делятся на ранние, обусловленные интоксикацией, связанной с гиперферментемией и образованием биологически активных веществ, и поздние, связанные с развитием постнекротического воспалительного процесса [14, 82, 104, 115, 126].

Наиболее тяжелой формой ДП, которая дает самую высокую летальность и наибольшее количество осложнений, является геморрагический панкреонекроз [175]. Деструкция железы прогрессирует очень быстро, носит характер серозногеморрагического пропитывания, быстро распространяется на панкреатическую клетчатку, брыжейки тонкой и поперечной ободочной кишок. Геморрагический выпот скапливается в сальниковой сумке, брюшной полости, плевральных полостях. При этом внепанкреатические осложнения принимают доминирующее значение [89], поскольку пораженная клетчатка составляет основную массу измененных тканей. Детализация изменений в ПЖ и окружающих тканях чрезвычайно важна для определения объема и этапности хирургической помощи.

Наиболее частыми осложнениями раннего периода ДП являются острые жидкостные скопления в серозных полостях и забрюшинной клетчатке (ферментативный перитонит, частота встречаемости составляет 92,6%), неинфицированный ретроперитонеонекроз (77,8%), острая почечная недостаточность (51,9%). При длительности заболевания более 15 суток наиболее частым осложнением являются: инфицированный неотграниченный ретроперитонеонекроз (77,6%), абсцессы в брыжейке толстой кишки (49%), сальниковой сумке (49%), абсцессы в корне брыжейки тонкой кишки (36,7%), пневмония (30,6%), гнойный перитонит (28,6%), свищи ЖКТ (24,5%), гнойный паранефрит (20,4%) [94, 89, 93]. При этом осложнения, возникшие до операции, могут продолжаться и в послеоперационном периоде. В послеоперационном периоде изменения в состоянии пациента, связанные с операционной травмой, маскируют и часто утяжеляют проявления развивающихся осложнений [9, 80].

Осложнения панкреонекроза, возникшие в послеоперационном периоде, служат показанием к повторным оперативным вмешательствам, существенно удлиняют и удорожают лечение этой группы больных [93, 112, 135].

В послеоперационном периоде возникший до операции гнойный процесс имеет тенденцию к обратному развитию или прогрессированию. Выявление особенностей течения ДП и своевременная диагностика развивающихся гнойных осложнений позволяет улучшить результаты лечения панкреонекроза. Снизить летальность при гнойных осложнениях ДП можно за счет более рационального использования лучевых методов, усовершенствования имеющихся диагностических и лечебных методик [52, 64, 70, 92, 94, 100, 152].

В диагностике осложнений панкреонекроза в послеоперационном периоде важное значение имеют различные лучевые методы: рентгенологический, УЗИ, РКТ и радиоизотопный, однако наиболее часто в клинической практике используются УЗИ и РКТ.

Перейти в оглавление статьи >>>

Рентгенологический метод

По данным немногочисленных литературных источников проведение обзорного и контрастного рентгенологического исследования позволяет обнаруживать развивающиеся в послеоперационном периоде осложнения разного характера: асептическую секвестрацию, гнойное расплавление парапанкреатического инфильтрата, абсцессы в забрюшинном пространстве, флегмону забрюшинной клетчатки разной распространенности, кишечные свищи разной локализации и др. [8, 44, 45, 61, 72,77, 80, 91, 117].

Рентгенологический метод в послеоперационном периоде чаще используется при нечеткости клинической картины, особенно при выраженных функциональных нарушениях ЖКТ, когда УЗИ исследование может быть неэффективным [74, 100, 127]. Рентгенологическое исследование больных проводится, обычно, в следующей последовательности: обзорный снимок грудной и брюшной полостей, контрастное исследование ЖКТ, фистулография [8, 12, 36, 49, 80]. В связи с различной диагностической ценностью каждой методики их применяют в зависимости от характера ожидаемой патологии. В послеоперационном периоде обзорное исследование органов грудной клетки и брюшной полости с последующим проведением фистулографии позволяет своевременно выявить обратное развитие гнойно-воспалительного процесса или его прогрессирование [52, 59, 98, 96, 120].

Перейти в оглавление статьи >>>

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и брюшной полости

Исследование органов грудной клетки позволяет определить косвенные рентгенологические признаки ДП, развивающиеся в послеоперационном периоде осложнения ДП и сопутствующие заболевания органов грудной клетки. Могут быть выявлены дисковидные ателектазы, жидкость в полости плевры и перикарда, высокое стояние и ограничение подвижности диафрагмы, признаки венозного застоя, гипергидратации, пневмонии, РДСВ [8, 35, 40, 100].

Появление реактивных изменений в органах грудной клетки в послеоперационном периоде после «светлого» промежутка имеет особенно важное значение, т.к. они свидетельствуют о развитии воспалительного процесса в верхнем этаже брюшной полости. Эти данные служат показанием для специального исследования брюшной полости и поджелудочной железы с использованием не только ультразвукового метода и рентгеновской компьютерной томографии, но и рентгенологического исследования, в частности обзорного исследования брюшной полости и фистулографии [7, 35, 52, 84, 93, 98, 100, 127].

Степень выраженности выявляемых изменений в органах грудной клетки и брюшной полости и их распространенность зависят от протяженности воспалительного процесса. При рентгенологическом исследовании в послеоперационном периоде наиболее часто выявляются функциональные нарушения ЖКТ, обусловленные действием панкреатического экссудата [52, 84, 127].

Наиболее выраженные изменения выявляются при деструктивном процессе в ПЖ и локализуются, как правило, вблизи пораженного отдела железы. При тотальном панкреонекрозе и развитии ферментативного перитонита функциональные нарушения ЖКТ более выражены и заключаются в появлении вздутия многих петель тонкой кишки, локализующихся преимущественно в верхней половине брюшной полости, скоплении жидкости в их просвете с образованием множественных нечетких горизонтальных уровней жидкости, затемнения верхнего этажа брюшной полости за счет формирования парапанкреатического инфильтрата и скопления жидкости в сальниковой сумке и свободной брюшной полости. Исследование брюшной полости в послеоперационном периоде рекомендуется проводить, как правило, 1 раз в 5-7 дней, при необходимости – чаще, для выявления признаков обратного развития или прогрессирования гнойновоспалительного процесса [7, 8, 72, 93, 127].

Перейти в оглавление статьи >>>

Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта

Для диагностики осложнений острого панкреатита в послеоперационном периоде контрастное исследование ЖКТ в настоящее время почти не производится в связи с широким использованием более информативных методов – ультразвукового метода и рентгеновской компьютерной томографии. Многие авторы считают, что эта методика может быть использована для уточнения характера имеющихся изменений в желудочнокишечном тракте, обусловленных воспалительным процессом в поджелудочной железе, особенно при развитии свищей ЖКТ в послеоперационном периоде [11, 43, 45, 60, 72, 93, 127, 130, 169], а также при появлении клинических признаков нарушения проходимости на уровне верхних отделов ЖКТ.

При контрастировании ЖКТ определяется внежелудочное или внекишечное расположение выявленных при обзорном исследовании мелких округлых просветлений, свидетельствующих о гнойном процессе в забрюшинной клетчатке, определяется их распространенность и преимущественная локализация. Нередко для уточнения характера выявленных изменений в забрюшинном пространстве и доказательства их внекишечного расположения (особенно при отсутствии газа в толстой кишке) целесообразно введение в ободочную кишку воздуха с целью её маркировки [7, 8, 72, 80, 117]. Для оценки состояния толстой кишки, а также выявления свищей толстой кишки требуется проведение контрастного исследования с помощью бариевой клизмы [7, 8, 11, 45, 91].

Перейти в оглавление статьи >>>

Фистулография

Нередко для получения интегральной картины процессов, происходящих как в самой поджелудочной железе, так и в окружающих её тканях, особенно при осложненном клиническом течении послеоперационного периода, наряду с использованием современных методов (УЗИ, РКТ) и обзорного рентгенологического исследования грудной клетки, брюшной полости необходимо проведение контрастного исследования дренированных полостей (фистулографии).

Увлечение высокими технологиями привело к тому, что в последнее время фистулография используется значительно реже, чем в прошлые годы. Тем не менее, эта методика себя оправдывает, т.к. позволяет уточнить форму и размеры дренированных полостей (особенно гнойных), соотношение их с прилежащими органами и тканями, адекватность их дренирования и динамику изменений. Особенно важно использование фистулографии при формировании сложных гнойных полостей с «отрогами», соединяющимися с основной полостью узкими ходами (полость по типу «лисьих нор»), а также при формировании свищей ЖКТ [8, 11, 45, 51, 54, 67, 72, 93].

Фистулография является обязательным исследованием всех больных с панкреонекрозом после операции и мини-инвазивных дренирующих вмешательств, особенно при наличии наружных свищей ЖКТ. При фистулографии, проводимой в динамике, определяют тенденцию воспалительного процесса к обратному развитию или прогрессированию, тем самым контролируя эффективность проводимого лечения [8, 52, 59, 98, 120].

Перейти в оглавление статьи >>>

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография используется для выявления сужения и окклюзии панкреатического и желчных протоков. Исследование дает информацию о протоковой системе ПЖ. Метод выявляет деформацию или обструкцию главного протока и его ветвей, сообщения между протоками и полостью кисты [130]. Редким, но опасным осложнением данной методики является панкреатит, обусловленный как катетеризацией протока, так и действием контрастного вещества на ПЖ [25, 109].

С целью декомпрессии выводных протоков панкреатобилиарной системы при ущемленных конкрементах в БДС, полипозных или опухолевых поражениях сосочка, околососковых дивертикулах ДПК проводится эндоскопическая папиллосфинктеротомия [26, 44, 121, 98].

Перейти в оглавление статьи >>>

Ультразвуковое исследование

УЗИ открыло новые возможности в диагностике заболеваний ПЖ, т.к. эхография дает представление о состоянии паренхимы, протоков и сосудов железы. Высокая информативность ультразвукового метода основана на отражении ультразвука от жидкостных сред, мягких и плотных тканей, разность в акустической сопротивляемости которых превышает 1%. Эхография позволяет достоверно оценить также особенности состояния сосудов, протоков, выявить наличие полостей, конкрементов, жидкости [55, 98].

Преимуществами УЗИ являются неинвазивность, практическая безопасность, достаточная специфичность в выявлении деструктивных форм ОП, возможность многократного использования с целью динамического контроля [29, 94, 143], высокая достоверность в обнаружении холелитиаза [160]. При использовании УЗ метода возможна ранняя диагностика очагов некроза, свободной жидкости в серозных полостях, острых жидкостных скоплений, инфильтратов, секвестров, кист, абсцессов, забрюшинной флегмоны [37, 60, 88, 130].

Ведущим ультразвуковым признаком ОП является увеличение размеров ПЖ (переднезадний размер головки – свыше 3 см, тела – свыше 2 см), нечеткость, неровность ее контуров, снижение эхогенности паренхимы железы. При развитии отека паренхимы поджелудочной железы исчезает четкая граница между тканью железы и селезеночной веной [24, 41]. При прогрессировании деструктивного процесса характерно появление в структуре железы гиперэхогенных включений, расположенных, как правило, в подкапсульной области, которые затем увеличиваются как в числе, так и в размерах. В дальнейшем они окружаются гипоэхогенной зоной, приобретая вид свободно лежащих секвестров. [41, 123]. Характерными деструктивными осложнениями панкреонекроза являются жидкостные скопления в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке. Как правило, при локализации процесса в головке ПЖ поражение забрюшинной клетчатки носит правосторонний характер. При локализации процесса в теле, хвосте железы преобладает левостороннее поражение. При прогрессивном течении деструктивного процесса точность ультразвуковой диагностики достигает 90% [109].

Метод имеет диагностическую и лечебную ценность, поскольку позволяет не только распознавать изменения в ПЖ и забрюшинной клетчатке, но и выполнять под контролем УЗ пункционную аспирацию и дренирование некоторых жидкостных образований. Чрескожная аспирация под контролем УЗИ позволяет получать материал для окраски по Грамму и посева на культуру, а также является одним из надежных методов выявления гнойных осложнений панкреонекроза в послеоперационном периоде [71, 79, 96, 98, 165, 179].

Работ, касающихся изучения возможностей УЗИ при ОП, и, в частности, диагностики гнойных осложнений ДП, развивающихся в послеоперационном периоде, немного [28, 55, 77, 93, 181]. Ряд авторов, описывая их семиотику, отмечает, что метод может обеспечивать своевременное выявление гнойных осложнений ОП, а также позволяет оценить состояние желчных путей [12, 66, 79].

Следует отметить, что визуализировать в послеоперационном периоде железу удается у 85% пациентов [4, 84]. Основными причинами неудач при исследовании органов брюшной полости и забрюшинного пространства, особенно в ранние сроки после операции, являются: экранизация их воздухо-содержащими органами, а также наличие послеоперационного газа в брюшной полости, операционной раны, дренажных трубок и повязок, выраженного метеоризма ЖКТ [130].

Формирование ложной кисты на ранних этапах достаточно сложно дифференцировать от скопления экссудата в сальниковой сумке, что связано с отсутствием у кисты в этот период четко очерченной капсулы [4, 71, 112,]. Формирование капсулы значительно меняет эхографическую картину. Стенка кисты дает гиперэхогенный сигнал, в то время как сама полость представляет собой анэхогенное образование. Нагноение ложной кисты характеризуется наличием в ее просвете фрагментов с повышенным акустическим сигналом – сгустки фибрина, плотные включения в виде хлопьев; или тотальным повышением эхогенности содержимого – наличие густого гноя [100, 148]. В ряде случаев абсцедирование сопровождается появлением пузырьков газа в ее полости [70, 112, 154, 156, 182]. Однако, ультразвуковая оценка размеров, эхогенности, структуры ткани ПЖ является в достаточной степени субъективной, зависит от многих факторов, в том числе возраста пациента [103]. При этом часто требуются повторные исследования либо сочетание их с другими методами визуализации. Особенно важно динамическое наблюдение в послеоперационном периоде.

Значение УЗИ возрастает в последние годы в связи с распространением миниинвазивных вмешательств под УЗ-наведением [48, 53, 59, 71, 77, 79, 98, 130, 180]. Целью миниинвазивных вмешательств под УЗ-наведением является удаление панкреатического выпота, мелких тканевых секвестров, что не только снижает уровень эндотоксикоза, но и является профилактикой септических осложнений. В стадии гнойных осложнений для оценки распространенности некроза и определения связи жидкостных скоплений с протоковой системой поджелудочной железы выполняются прямое пункционное контрастирование под УЗ-наведением с последующим рентгенологическим исследованием с использованием водорастворимых контрастных препаратов - 76% урографин, «Омнипак» [98].

При билиарной гипертензии или остром холецистите возможно проведение чрескожной чреспеченочной микрохолецистостомии с целью декомпрессии желчных протоков [44, 74, 98, 123].

Перейти в оглавление статьи >>>

Рентгеновская компьютерная томография

Новые возможности в диагностике заболеваний ПЖ появились с созданием нового класса диагностической аппаратуры – рентгеновских компьютерных томографов. Метод РКТ позволяет получить изображение ПЖ, окружающей парапанкреатической и всей клетчатки забрюшинного пространства и связок, вовлеченных в патологический процесс органов и анатомических структур. РКТ является обязательным исследованием у больных с ОП средней и высокой степени тяжести, у больных с осложнениями панкреатогенной токсемии, асептическими деструктивными и гнойно-деструктивными осложнениями. РКТ позволяет выявить прямые и косвенные признаки ОП, его осложнений в послеоперационном периоде, уточнить локализацию и распространенность зон панкреатической деструкции. Рентгеновская компьютерная томография делает возможным выявление острых жидкостных скоплений, инфильтратов, секвестрации, кист и абсцессов, забрюшинной флегмоны, сопутствующих поражений желчевыводящих путей, сосудов, органов желудочнокишечного тракта [5, 61, 39, 93, 119, 155].

РКТ обладает большей разрешающей способностью, чем ультразвуковой метод исследования в диагностике ОП и его осложнений. Поэтому при получении сомнительных УЗ результатов, для уточнения распространенности патологического процесса, а также для решения специальных задач проводится РКТ [78]. Использование при этом методики контрастного усиления изображения позволяет более достоверно оценить объем деструктивного процесса в паренхиме ПЖ и его локализацию [17, 71, 81, 101].

РКТ дает возможность получить количественную информацию о размерах и плотности органов, тканей и патологических образований, оценить распространенность патологического процесса и его взаимоотношение с окружающими органами, структурами. РКТ по способности получать изображение ПЖ и забрюшинного пространства превосходит ультразвуковой метод, при котором возникают непреодолимые препятствия в случаях метеоризма [2, 153]. Высокая разрешающая способность этого метода, его информативность позволяют считать РКТ одним из важнейших методов лучевой диагностики в распознавании характера патологических процессов в ПЖ [46, 61, 77, 93, 119, 135, 155, 170].

При РКТ имеется возможность выявить жидкостные образования - псевдокисты или абсцессы [5, 81, 130]. При деструктивных изменениях в железе отмечается значительное и неравномерное увеличение паренхимы с изменением ее плотности, наличием секвестров, как в самой железе, так и в забрюшинной клетчатке [13, 24, 70, 93, 134, 155].

РКТ сканирование в сочетании с большой дозой контрастного вещества, введенного одномоментно внутривенно, является полезным для раннего обнаружения панкреатического некроза. Этот метод «динамической панкреатографии» выявляет дефекты на фоне неизмененной паренхимы ПЖ из-за отсутствия кровообращения в некротических очагах, что позволяет отличить такие участки от воспаления и отека. РКТ с контрастным усилением изображения более точно показывает некроз ПЖ [17, 47, 71, 101, 159]. Участки ПЖ с пониженной плотностью после внутривенного введения контрастного вещества свидетельствуют о панкреонекрозе. Это подчеркивает роль ишемии в развитии деструктивного панкреатита.

Выполнение направленной пункции очага деструкции под контролем РКТ с забором материала для цитологического, бактериоскопического и бактериологического исследований дает возможность провести дифференциальную диагностику стерильного и инфицированного панкреонекроза, а также инфильтратов воспалительного и опухолевого генеза [81, 96]. В течение последних лет широко применяется метод чрескожного пункционного дренирования под контролем РКТ с введением водорастворимого контрастного вещества в дренированную полость с последующим послойным КТ-сканированием (КТ-фистулография) [29, 34, 52, 53, 56, 59, 71, 135].

РКТ, произведенная в экстренном порядке, может быть недостаточно информативна из-за трудности дифференцировки на срезе неконтрастированного просвета кишки от жидкостного внутрибрюшного или забрюшинного скопления вне кишки, а также из-за артефактов, связанных с газом в толстой кишке. Невозможно выполнение РКТ при наличии остатков бариевой взвеси после предшествовавших исследований желудочно-кишечного тракта, а также, если больной в состоянии шока или делирия. Классическая методика выполнения РКТ предусматривает наличие стабильной гемодинамики и дыхания, достаточного уровня сознания, чтобы пациент не менял произвольно положения на столе, мог понимать и выполнять команды рентгенолога по ходу исследования; метод требует 12-ти часовой подготовки, направленной на контрастирование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и уменьшение количества газов в толстой кишке. Перед внутривенным введением контрастного вещество необходимо убедиться в отсутствии аллергии к йодсодержащим препаратам, новокаину.

Компьютерная томография впервые выполняется, как правило, на 3 – 5 сутки заболевания, после стабилизации гемодинамики, дыхания, при ясном сознании больного, в дальнейшем - по показаниям, как правило, 1 раз в 7 – 10 дней. Жесткое установление обязательных интервалов между исследованиями в процессе динамического РКТ - контроля нецелесообразно, поскольку исследование дорогое, требует значительных трудозатрат и сопровождается высокой лучевой нагрузкой для больного [81].

Перейти в оглавление статьи >>>

Магнитно-резонансная томография

Бурное развитие МРТ, появление новых быстрых и сверхбыстрых импульсных последовательностей способствовали широкому применению метода в диагностике различных заболеваний, в том числе и ПЖ. Метод по деталям изображения заметно точнее РКТ. Однако, несмотря на все преимущества МРТ - диагностики, как и при РКТ, трудности транспортировки больных в тяжелом состоянии, сложная техническая оснащенность и дороговизна этих методов исследования ограничивают повсеместное их применение в работе хирургических стационаров и отделений интенсивной терапии, где оказывается помощь пациентам с острым панкреатитом [81, 142, 164, 178].

Увеличение размеров железы хорошо определяется в любой МР-последовательности. Нативные Т-1 взвешенные изображения позволяют четко выявить перипанкреатический отек, в то время как последовательность спин-эхо с подавлением сигнала от жировой ткани, которая часто применяется в диагностике других заболеваний ПЖ, в случае ОП нечувствительна к наличию отечных изменений в окружающих тканях [164].

МРТ информативна на этапе наблюдения за течением заболевания, оценке структурных изменений в формирующихся очагах некроза. При МРТ наилучшие результаты для оценки размеров и характера контуров ПЖ получены при использовании Т1-взвешенных томограмм, а динамика изменений структуры патологических процессов в паренхиме ПЖ более четко оценивается при использовании Т2-взвешенных томограмм и режимов с подавлением сигнала от жировой ткани [70, 170, 142, 164, 178].

Те же авторы отмечают, что для распознавания геморрагического компонента в паренхиме самой ПЖ или окружающей ее клетчатке предпочтительно применение МРТ. Небольшие участки кальцификации, четко визуализирующиеся на РКТ как гиперденсивные очаги, на МР-изображениях выглядят как зоны выпадения МР-сигнала и могут быть просмотрены.

Контрастное усиление после внутривенного введения парамагнетика (хилатов гадолиния) максимально отмечается на 20–40 секундах после введения [146, 164]. Наличие и протяженность некротических участков четко визуализируется в течение первых 1–2 минут после инъекции парамагнитного препарата [142, 178].

Традиционная МРТ не обеспечивает прямой визуализации билиарного тракта, что имеет место при проведении ЭРХПГ. С внедрением в конце ХХ столетия в клиническую медицину скоростных программ получения магнитно-резонансных изображений, в частности магнитно-резонансной холангиопанкреатографии, позволяющей без введения контрастных веществ и интервенции их в желчные протоки, получать целостное прямое изображение желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы, аналогичное изображению при ЭРХПГ, начались активные попытки использования этой методики в качестве альтернативы ЭРХПГ для дооперационной диагностики холедохолитиаза [150, 147, 141, 131].

Данных об использовании МРТ в диагностике осложнений деструктивного панкреатита в послеоперационном периоде в доступной литературе выявить не удалось.

Из обзора литературы следует, что о применении традиционного рентгенологического метода при панкреонекрозе в послеоперационном периоде в литературе последних лет имеются единичные сообщения. Практически нет мнения о последовательности использования разных рентгенологических методик, показаниях к их использованию, сроках проведения повторных исследований, о месте рентгенологического метода в общем диагностическом процессе, особенно при обследовании больных в послеоперационном периоде. Отсутствуют четкие показания и научно-обоснованная последовательность применения контрастных рентгенологических методик для выявления осложнений панкреатита в послеоперационном периоде. Лишь единичные авторы сообщают об эффективности различных рентгенологических методик для выявления осложнений разного характера и локализации гнойно-воспалительного процесса

Проведенный анализ литературных данных выявил необходимость уточнения рентгеносемиотики разных, особенно гнойных осложнений деструктивного панкреатита, возникающих в послеоперационном периоде, создания единой программы комплексного рентгенологического исследования больных, определения обоснованной, наиболее эффективной, последовательности использования разных рентгенологических методик и их значение, проведения сравнительной оценки результатов использования разных лучевых методов, использующихся при диагностике осложнений панкреонекроза в послеоперационном периоде.

Перейти в оглавление статьи >>>

Список литературы Диагностика панкреонекроза и его послеоперационных осложнений. Литературный обзор

- Акилов, Х.А. Лечебная тактика при поздних осложнениях панкреонекроза/Х.А. Акилов, М.Х. Вакасов//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.7.

- Араблинский, А.В. Современная лучевая диагностика объемных образований паренхиматозных органов и некоторых других заболеваний брюшной полости и забрюшинного пространства: автореф. дисс. … д-ра. мед. наук.-М., 1993.-26с.

- Атанов, Ю.П. Гнойный панкреатит/Ю.П. Атанов//Хирургия.-1997.-№8.-С.20-24

- Бабичев, С.И. Причины ошибок при ультразвуковой диагностике панкреатодуоденальной зоны/С.И. Бабичев, Ш.А. Давитадзе//Хирургия.-1984.-№7.-С.66-71.

- Бажанов, Е.А. Роль компьютерной томографии в диагностике абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства: автореф. дис. …канд. мед. наук.-СПб.,1987.-С.47-67.

- Бакаманья, М.М. Прогнозирование клинического течения острого панкреатита: автореф. дисс.... канд. мед. наук.-М.,1995.-20с.

- Белый, И.С. Деструктивный панкреатит/И.С. Белый, В.И. Десятерик, Р.Ш. Вахтангишвили.-Киев: Здоровье, 1986.-128 с.: ил.

- Береснева, Э.А. Комплексное рентгенологическое исследование больных с наружными свищами/Э.А. Береснева, Н.Ю. Пауткина, Л.У. Шрамко//Вестн. рентгенологии и радиологии.-1990.-№2.-С.11-18.

- Береснева, Э.А. Комплексное использование различных лучевых методов при диагностике послеоперационных осложнений/Э.А. Береснева, Э.Я. Дубров, Г.П. Проскурина//Возможности современной лучевой диагностики в медицине.-М., 1995.-С.85-87.

- Благитько, Е.М. Лапароскопия панкреонекроза/Е.М. Благитько, А.И. Бромбин, Г.Н. Толстых//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.17.

- Богданов, А.В. Свищи пищеварительного тракта в практике общего хирурга/А.В. Богданов.-М.: Бином, 2001.-С.26-29.

- Богер, М.М. Методы исследования поджелудочной железы/М.М. Богер.-Новосибирск: Наука, 1982.-240с.: ил.

- Бойко, Т.Н. Компьютерная томография в диагностике и лечении гнойных осложнений острого панкреатита: автореф. дисс.... канд. мед. наук.-Иркутск, 1997.-22с.

- Бойко, Ю.Г. Классификация и патогенез ранних и поздних осложнений острого панкреатита/Ю.Г. Бойко//Клинич. медицина.-1983.-№11.-С.84-88.

- Бондарев, Г.А. Комплексное хирургическое лечение панкреонекроза: автореф.дис…д-ра. мед. наук.-Курск, 2005.-42с.

- Брискин, Б.С. Экстракорпоральная сорбционная детоксикация в комплексном лечении острого панкреатита/Б.С. Брискин, А.Н. Давыдкин, Т.И. Фукалова//Актуальные вопросы экстракорпоральной детоксикации организма: сб. науч. трудов.-М.,1987.-С.45-49.

- Буланова, Т.В. Спиральная компьютерная томография в диагностике и прогнозировании течения острого воспаления поджелудочной железы: дисс.... канд. мед. наук.-М., 2000.-119 с.: ил.

- Буткевич, А.Ц. "Открытый живот" в хирургическом лечении панкреонекроза/А.Ц. Буткевич, А.П. Чаадаев, С.В. Свиридов//Междунар. конгресс хирургов: тез. докл.-Петрозаводск, 2002.-С.48-49.

- Варновицкий, Г.И. Рентгенодиагностика заболеваний поджелудочной железы/Г.И. Варновицкий.-М.: Медицина, 1966.-232 с.: ил.

- Веронский, Г.И. Разработка методов хирургического лечения заболеваний и повреждений поджелудочной железы/Г.И. Веронский.-Новосибирск, 1998.-112с.

- Возможности эндовидеохирургии в комплексном лечении панкреонекроза/А.П. Михайлов, А.М. Данилов, В.С. Корелов и др.//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.84-85.

- Гагушин, В.А. Пути улучшения результатов операций на поджелудочной железе при панкреонекрозе: дисс.... д-ра. мед. наук.-Горький, 1988.-292с.

- Галимзянов, Ф.В. Результаты эндоскопически дополненных операций при некротизирующем панкреатите/Ф.В. Галимзянов, М.И. Прудков//Эндоскопически ассистированные операции: тез. докл. Всерос. конф.-Екатеринбург,1999.-С.11-16.

- Галицкий, Г.А. Ультразвуковая диагностика различных форм острого и хронического панкреатита: автореф. дисс.... канд. мед. наук.-М., 1984.-20с.

- Голубев, А.С. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия в комплексном лечении острого панкреатита//Оперативная эндоскопия пищеварительного тракта: тез. докл. Всес. конф.-М., 1989.-С.67-68.

- Гостищев, В.К. Диагностика и лечение осложненных постнекротических кист поджелудочной железы/В.К. Гостищев, А.Н. Афанасьев, А.В. Устименко//Хирургия.-2006.-№6.-С.4-7.

- Данилов, М.В. Хирургия поджелудочной железы/М.В Данилов, В.Д Федоров.-М.: Медицина, 1995.-260с.

- Демидов, В.Н. Эхографическое исследование при заболеваниях поджелудочной железы/В.Н Демидов, Г.Н. Сидорова//Клиническая медицина.-1986.-№8.-С.90-95.

- Деструктивный панкреатит. Стандарты диагностики и лечения/В.С. Савельев, М.И. Филимонов, Б.Р. Гельфанд, С.З. Бурневич//Анналы хирургической гепатологии.-2001.-№2.-С.115-122.

- Диагностика и лечение гнойных осложнений панкреонекроза/В.И. Астафьев, В.Ф. Пирожков, Е.Г Григорьев и др.//Панкреонекроз: диагностика, лечение: Респ. сб. науч. трудов.-М., 1987.-С.123 -128.

- Диагностика и принципы лечения панкреонекроза/В.И. Белоконев, В.В. Замятин, А.М. Симатов и др.//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.16.

- Диагностика и хирургическое лечение деструктивных форм панкреатита/Н.И. Коротко, Н.И. Бойцов, С.А. Ватагин и др.//Всерос. науч. прак. конф. хирургов: тез. докл.-Пятигорск, 1999.-С.18-19.

- Доценко, А.П. Геморрагические осложнения у больных острым деструктивным панкреатитом/А.П. Доценко, В.В Грубник//Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы: тез. докл. Всес. конф.-Киев, 1988.-С.23-24.

- Дренирование гнойно-некротических очагов при остром деструктивном панкреатите/Р.З. Макушкин, Р.Р. Байрамуков, А.Р. Гулиев и др.//Материалы выездного пленума проблемных комиссий «Неотложная хирургия» и «Инфекция в хирургии» Межведомственного научного совета по хирургии РАМН и Российской научно-практической конференции, г.Ставрополь, 20-21 сентября 2006 г.-М.-Ставрополь, 2006.-С.109-110.

- Дубинская, Т.К. Жировой панкреонекроз: клиника, диагностика и лечение: автореф. дис. … канд. мед. наук.-М., 1984.-23с.

- Дубров, Э.Я. Особенности рентгеноультразвуковой диагностики гнойных осложнений деструктивного панкреатита/Э.Я. Дубров, Э.А. Береснева, О.А. Алексеечкина//Диагностика и лечение гнойных осложнений панкреонекроза: материалы гор. семинара.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,2000.-(Труды ин-та, Т.135).-С.67-71.

- Дубров, Э.Я. Комплексная рентгеноультрозвуковая диагностика гнойно-воспалительных осложнений деструктивного панкреатита/Э.Я. Дубров, Э.А. Береснева, О.А. Алексеечкина//Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.-2000.-№5.-С.66.

- Ерамишанцев, А.К. Анализ вариантов завершения операций у больных с распространенными забрюшинными парапанкреатическими флегмонами/А.К. Ерамишанцев, А.Б. Молитвослов, А.Б. Копылов//Современные проблемы хирургической гепатологии: материалы IV конф. хирургов-гепатологов, г. Тула, 3-5 октября 1996.-Тула, 1996.-С.137

- Железнов Д.И. Компьютерная томография в диагностике воспалительных инфильтратов и абсцессов брюшной полости: дисс…канд. мед. наук.-М., 1991.-С.6-27.

- Жидовинов, Г.И. Диагностика легочных осложнений при панкреонекрозе/Г.И. Жидовинов, А.Б. Милованов, И.Н. Климович//Неотложная и специализированная хирургическая помощь: тез. докл. I конгр. моск. хирургов.-М., 2005.-С.95-96.

- Затевахин, И.И. Ультразвуковая диагностика различных форм острого и хронического панкреатита/И.И. Затевахин, Л.Б. Крылов, Г.А. Галицкий//Хирургия.-1985.-№1.-С.88-92.

- Земсков, В.С. Лапаростомия и плановые повторные операции в комплексном лечении гнойного панкреатита/В.С. Земсков//Вестн. хирургии.-1988.-№4.-С.29-32.

- Иванов, Ю.В. Современные аспекты диагностики и лечения панкреонекроза/Ю.В. Иванов, А.В. Алехнович//Анналы хирургии.-2004.-№2.-С.48-52

- Ившин, В.Г. Чрескожные диагностические и желчеотводящие вмешательства у больных с механической желтухой/В.Г. Ившин, А.Ю. Якунин, О.Д. Лукичев.-Тула, 2000.-312с.

- Каншин, Н.Н. Несформированные кишечные свищи и гнойный перитонит (хирургическое лечение)/Н.Н. Каншин.-М.: ПРОФИЛЬ, 2007.-160с.

- Кармазановский, Г.Г. Компьютерная томография поджелудочной железы и органов забрюшинного пространства/Г.Г. Кармазановский, В.Д. Федоров.-М.: Паганель, 2000.-310с.

- Кармазановский, Г.Г. КТ с контрастным усилением в диагностике панкреатитов/Г.Г. Кармазановский, Е.Б. Гузеева//Мед. визуализация.-1999.-№2.-С.41-48.

- Карпова, Р.В. Диагностика и лечение под контролем УЗИ внеорганных отграниченных скоплений в брюшной полости/Р.В. Карпова, А.Н. Лотов//Хирургия.-1999.-№4.-С.63-66.

- Кишковский, Н.А. Дифференциальная рентгенодиагностика в гастроэнтерологии/Н.А. Кишковский.-М.: Медицина, 1984.-С.6-18.

- Козлов, В.А. Абдоминизация поджелудочной железы, бурсооментоскопия и локальная гипотермия в лечении острого панкреатита/В.А. Козлов, В.И. Стародубов.-Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988.-160 с

- Козлов, В.А. Лапароскопически дополненная открытая бурсооментостомия в лечении панкреонекроза/В.А. Козлов, И.В. Козлов, Е.Б. Головко//Эндоскопически ассистированные операции: тез. докл. Всерос. конф.-Екатеринбург, 1999. -С.28-33.

- Комплексная лучевая диагностика заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства/Ф.И. Комаров, П.О. Вязицкий, Ю.К. Селезнев и др.-М.: Медицина, 1993.-240с.

- Комплексное лечение острого панкреатита и его осложнений/Д.А. Благовестнов, В.Б. Хватов, А.В. Упырев и др.//Хирургия.-2004.-№5.-С.68-75.

- Комплексное лечение свищей поджелудочной железы/А.М. Савов, Г.Л. Сочечелашвили, В.А. Денисов, Л.Н. Емельянова//Неотложная и специализированная хирургическая помощь: тез. докл. I конгр. моск. хирургов.-М., 2005.-С.326-327.

- Компьютерная эхотомография в диагностике форм острого панкреатита/Г.А. Буромская, Ю.П. Атанов, В.В. Лаптев и др.//Хирургия.-1985.-№8.-С.7-11.

- Концепция хирургического лечения острого деструктивного панкреатита в стадии гнойно-некротических осложнений/А.И. Лобаков, А.М. Саввов, В.Б. Румянцев и др.//Неотложная и специализированная хирургическая помощь: тез. докл. I конг. моск. хирургов.-М., 2005.-С. 101-102.

- Коровин, А.Я. Роль малоинвазивных оперативных вмешательств в лечении деструктивных форм острого панкреатита / А.Я. Коровин, А.В. Авакимян, Л.Г. Малышев // Современные проблемы хирургической гепатологии: материалы IV конф. хирургов- гепатологов, г.Тула, 3-5 октября 1996 г.- Тула, 1996.-С.146.Королев, Б.А. Резекции поджелудочной железы при панкреонекрозе / Б.А. Королев, Д.Л. Пиковский, В.А. Гагушин // Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы: тез. докл. Всес. конф.- Киев, 1988.-С.32-33. 59. Коротков, Н.И. Миниинвазивные технологии в диагностике и лечении местных гнойных осложнений деструктивного панкреатита / Н.И. Коротков, А.В. Кукушкин, А.С. Метелев // Хирургия.-2005.-№3.-С.40-44. 60. Костюченко, А.Л. Неотложная панкреатология / А.Л. Костюченко, В.И. Филин.- СПб., 2000.-С.249-260.

- Крестин, Г.П. Острый живот: визуализационные методы лечения/Г.П. Крестин, П.Л. Чойке.-М.: ГЭОТАР Медицина, 2000.-С.97-107, 227-237.

- Кубышкин, В.А. Дренирующие операции при остром панкреатите/В.А. Кубышкин//Хирургия.-1996.-№1.-С.29-32.

- Левчик, Е.Ю. Некоторые теоретические вопросы малотравматичной лапаротомии с применением набора инструментов «Мини-ассистент»/Е.Ю. Левчик//Всерос. конф. -эндоскопически ассистированные операции: тез. докл.-Екатеринбург, 1999. -С.34-39

- Лечение больных с жидкостными образованиями поджелудочной железы и сальниковой сумки/Ю.А. Нестеренко, С.В. Михайлусов, А.Ю. Цкаев, А.В. Черняков//Неотложная и специализированная хирургическая помощь: тез. докл. I конгр. моск. хирургов.-М., 2005.-С.107-108.

- Литвиненко, Г.И. Выбор метода хирургического лечения гнойного панкреатита: дисс.... канд. мед. наук.-Киев, 1982.-155с.

- Лищенко, А.Н. Гнойно-некротические осложнения деструктивного панкреатита: автореф. дисс.... д-ра. мед. наук.-М., 1994.-46с.

- Лищенко, А.Н. Причины летальных исходов при остром панкреатите/А.Н. Лищенко//Актуальные вопросы диагностики и лечения неотложных состояний в терапии, хирургии и педиатрии: сб. науч. работ.-Краснодар, 1990.-С.88-90.

- Лобанов, С.Л. Возможности лапароскопии при панкреонекрозе/С.Л. Лобанов, О.Г. Коновалов, Л.С. Лобанов//Материалы XI Всерос. съезда хирургов, г.Волгоград, 20-22 сентября 2000 г.-Волгоград, 2000.-С.75-74.

- Лубянский, В.Г. Острый панкреатит после резекции желудка по поводу низкой дуоденальной язвы/В.Г. Лубянский, С.В. Насонов//Хирургия.-2001.-№3.-С.8-11.

- Лучевая диагностика острого панкреатита/А.В. Араблинский, Р.М. Черняков, А.Н. Хитрова, Е.Г. Богданова//Медицинская визуализация.-2000.-№1.-С.2-14.

- Лучевая диагностика различных форм острого панкреатита/Г.А. Сташук, С.Э Дуброва, Л.Н. Емельянова, С. Трипахти//Вестник рентгенологии и радиологии.-1999.-№6.-С.15-19.

- Лучевая диагностика свищей желудочно-кишечного тракта/Э.А. Береснева, И.Е. Селина, Ф.А. Шарифуллин, Н.Н. Каншин//Вестн. РОНЦ им. Н.Н.Блохина.-2004.-№1-2.-С.42-48.

- Мамедов, И.М. Особенности клиники, диагностики и лечения абсцессов поджелудочной железы/И.М. Мамедов, С.А. Алиев//Вестн. хир.-1989.-№8.-С.33-35.

- Мамошин, А.В. Малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвуковой томографии в диагностике и лечении патологии желчевыводящих путей/А.В. Мамошин, А.В. Борсуков, П.Ю. Васильев//Сб. материалов Всерос. конгр. лучевых диагностов. -М., 2007.-С.220.

- Мартов, Ю.Б. Острый деструктивный панкреатит/Ю.Б. Мартов, В.В. Кирковский, В.Ю. Мартов.-М.: Мед.лит., 2001.-С.57-58.

- Минимально инвазивная хирургия некротизирующего панкреатита: пособие для врачей/М.И. Прудков, А.М. Шулутко, Ф.В. Галимзянов и др.-Екатеринбург, 2001.-47с.

- Минько, Б.А. Комплексная лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы/Б.А. Минько, В.С. Пруганский, Л.И. Корытова.-СПб., 2001.-133с.

- Михайлов, А.Н. Руководство по медицинской визуализации/А.Н. Михайлов.-Минск, 1996.-506с.

- Мусаев, Г.Х. Ультразвук в диагностике и хирургическом лечении осложнений панкреатита: автореф. дис…канд.мед.наук.-М., 1999.-24с.

- Неотложная рентгенорадионуклидная диагностика/М.К. Щербатенко, А.И. Ишмухаметов, Э.А. Береснева и др.-М.: Медицина, 1997.-С.111-312.

- Нестеренко, Ю.А. Диагностика и лечение деструктивного панкреатита/Ю.А. Нестеренко, В.В. Лаптев, С.В. Михайлусов.-М., 2004.-304с.

- Нестеренко, Ю.А. Панкреонекроз (клиника, диагностика, лечение)/Ю.А. Нестеренко, С.Г. Шаповальянц, В.В. Лаптев.-М., 1994.-259с.

- Обоснование тактики раннего назначения оперативного лечения острого деструктивного панкреатита/Ю.Н. Мохнюк, А.А. Войтенко, Л.Г. Заверный и др.//Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы: тез. докл. Всес. конф.-Киев, 1988.-С.43-44.

- Общее руководство по радиологии. Юбилейная книга NICER/под ред. H. Pettersson.-1995.-С.1061-1062.

- Основы хирургической тактики при панкреонекрозе в фазе гнойных осложнений/Лобаков А.И., Фомин А.М., Савов А.М. и др.//Материалы XI Всерос. съезда хирургов, г.Волгоград, 20-22 сентября 2000 г.-Волгоград, 2000.-С.75.

- Особенности диагностики и лечения панкреатогенного ферментативного перитонита/Н.Н. Корпан, С.Н. Терехов, А.В. Процюк и др.//Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы: тез. докл. Всес. конф.-Киев, 1988.-С.34-35.

- Особенности лечебной тактики у больных с панкреатогенным инфильтратом/А.С. Ермолов, П.А. Иванов, А.В. Гришин и др.//Актуальные вопросы диагностики и лечения панкреатогенного инфильтрата забрюшинной клетчатки: материалы гор. семинара.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2005.-(Труды ин-та, Т.181).-С.5-14.

- Острые жидкостные скопления при панкреонекрозе/Гальперин Э.И., Дюжева Т.Г., Ахаладзе Г.Г. и др.//Неотложная и специализированная хирургическая помощь: тез. докл I конгр. моск. хирургов.-М., 2005.-С.92.

- Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы/.В. Вашетко, А.Д. Толстой, А.А. Курыгин и др.-СПб.: Питер, 2000.-320с.: ил.

- Панкреонекроз в свете современных представлений диагностики и лечения/Б.С. Брискин, Г.С. Рыбаков, О.Х. Халидов и др.//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.20.

- Панкреонекроз, осложненный множественными кишечными свищами/А.В. Базаев, В.А. Овчинников, А.Г. Захаров, И.В. Глухарева//Вестн. хирургии.-2005.-№5.-С.94-95.

- Портной, Л.М. Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы/Л.М. Портной, А.В. Араблинский//Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии.-1994.-№4.-С.99-105.

- Послеоперационное лечение нагноений забрюшинной клетчатки у больных с травмой ЖКТ/Г.В. Пахомова, Ф.В. Кифус, Ф.А. Бурдыга и др.//Хирургия.-1998.-№5.-С.33-35.

- Принципы рационального диагностического и лечебного алгоритма у больных с деструктивным панкреатитом/Б.С. Брискин, Г.С. Рыбаков, О.Х. Халидов, А.А. Суплотова//Диагностика и лечение гнойных осложнений панкреонекроза: материалы гор. семинара.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2000.-(Труды ин-та, Т.135).-С.9-16.

- Прудков, М.И. Хирургическое лечение гнойных осложнений некротизирующего панкреатита/М.И. Прудков, Ф.В. Галимзянов//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.97-98.

- Пугаев, А.В. Острый панкреатит/А.В. Пугаев, Е.Е. Ачкасов.-М.: ПРОФИЛЬ, 2007.-336с.

- Пугаев, А.В. Хирургическое лечение гнойных осложнений острого панкреатита/А.В. Пугаев, В.В. Богдасаров//Хирургия.-1997.-№2.-С.79-81.

- Пыхтин, Е.В. Комбинированное применение малоинвазивных методик в диагностике и комплексном лечении панкреонекроза: автореф. дис…канд. мед. наук.-М., 2003.-24с.

- Рентгенологическое исследование больных с наружными свищами: метод. рекомендации/НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; сост. Э.А. Береснева.-М., 1976.-17с.

- Рентгеноультразвуковая диагностика острого панкреатита и его осложнений/Э.А. Дубров, Э.А. Береснева, А.А. Червоненкис, Е.А Нестерова//Мед. радиология.-1991.-№10.-С.4-9.

- Роль КТ в диагностике деструктивных форм острого панкреатита/Л.М. Портной, А.В. Араблинский, В.Н. Филижанко, И.В. Юрескул//Соврем. проблемы хирургической гепатологии: матер. IV конф. хирургов-гепатологов.-Тула, 1996.-С.167.

- Рудин, Э.П. Пункционно-дренажные методы в комплексном лечении деструктивного панкреатита/Э.П. Рудин, В.Ю. Мишин, А.В. Упырев А.В.//Соврем. проблемы хирургической гепатологии: матер. IV конф. хирургов-гепатологов.-Тула, 1996.-С.170.

- Рысс, Е.С. Спорное в распознавании и лечении распространенных гапетобилиарных и панкреатических заболеваний/Е.С. Рысс, Ю.И. Филизон-Рысс//Клинич. медицина.-1994.-№2.-С.71-74.

- Савельев, В.С. Панкреонекроз -состояние и перспектива/В.С. Савельев, В.А. Кубышкин//Хирургия.-1993.-№6.-С.22-28.

- Сажин, В.П. Выбор метода лечения острого панкреатита и его осложнений/В.П. Сажин, А.Л. Адовенко, П.А. Малашенко//Всерос. конференция -эндоскопически ассистированные операции: тез. докл.-Екатеринбург, 1999.-С.45-50.

- Сажин, В.П. Хирургическая тактика при лечении острого панкреатита/В.П. Сажин, А.Л. Адовенко, П.А. Малашенко//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.109-110.

- Санационная видеолапароскопия в лечении деструктивного панкреатита, осложненного распространенным ферментативным перитонитом/В.А. Кузнецов, Г.В. Родоман, Г.А. Лаберко и др.//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.70-71.

- Современная технология дренирования при панкреонекрозе/С.В. Доброквашин, Н.В. Воронин, Р.Р. Мустафин, Д.Е Волков//Материалы междунар. конгресса хирургов.-Петрозаводск, 2002.-С.92.

- Современные методы диагностики и хирургическая тактика при остром панкреатите/И.И. Затевахин, Л.Б. Крылов, М.Ш. Цициашвили и др.//Диагностика и лечение осложненных форм острого холецистита и панкреатита: Респ. сб. науч. тр.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 1985.-(Труды ин-та, Т.62).-С.133-138.

- Тарасенко, В.С. Острый деструктивный панкреатит. Некоторые аспекты патогенеза и лечения: дис.... д-ра. мед. наук.-Оренбург, 2000.-380с.

- Тенденции оперативного лечения панкреонекрозов в аспекте новых хирургических технологий/В.А. Кузнецов, А.Ю. Машаров, П.В. Трушин и др.//IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.-Волгоград, 2000.-С.58-59.

- Техника внебрюшинного дренирования забрюшинной клетчатки из малых доступов при некротизирующем панкреатите/М.И. Прудков, Ф.В. Галимзянов, Е.В. Нишевич, А.Д. Ковалевский//Всерос. конф. -эндоскопически ассистированные операции: тез. докл.-Екатеринбург, 1999.-С.39-44.

- Трехкомпонентный дренаж для промывания брюшной полости и забрюшинного пространства при панкреонекрозе/С.В. Доброквашин, В.Ф. Чикаев, Ю.В. Бондарев, В.В Ярадайкин//IX Всерос. съезд хирургов: тез.докл.-Волгоград, 2000.-С.37.

- Филин, В.И. Неотложная панкреатология/В.И. Филин, В.А. Костюченко.-Спб, 1994.-С.410.

- Филин, В.И. Хирургическая тактика при остром некротизирующем геморрагическом панкреатите в различные периоды развития/В.И. Филин//Вестник хирургии.-1991.-№2.-С.117-122.

- Хирургическое лечение гнойного панкреатита // М.В. Данилов, В.П. Глабай, И.М Бурцев и др. // IX Всерос. съезд хирургов: тез. докл.- Волгоград, 2000.-С.28.

- Хирургическое лечение забрюшинных флегмон/В.Ф. Кифус, Г.В. Пахомова, Ю.М. Максимов и др.//Вестн. Хирургии.-1997.-№4.-С.49-52.

- Хирургическое лечение инфицированного панкреонекроза/В.П. Глабай, М.В. Данилов, Р.Я Темирсултанов. и др.//Междунар. конгр. хирургов: тез.докл.-Петрозаводск, 2002.-С.80-82.

- Ходарева, Н.Н. Компьютерно-томографическая семиотика острых заболеваний и повреждений поджелудочной железы: дисс.... канд. мед. наук.-М., 1999.-150с.

- Черноусов, А.Ф. Опыт применения фибринового клея для лечения свищей желудочно-кишечного тракта/А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, О.В. Ищенко//Хирургия.-2006.-№9.-С.21-24.

- Чрескожная чреспеченочная холангиография и дренирование желчных путей в диагностике и лечении механической желтухи/В.К. Кушнир, В.И. Королев, Г.С. Гиршин, Г.С. Топчиян//Хирургия.-1986.-№7.-С.141-147.

- Чрескожные малоинвазивные вмешательства под контролем сонографии при абсцессах брюшной полости/Б.С. Брискин, А.М. Минасян, М.А. Васильева, М.Г. Барсуков//Малоинвазивные вмешательства в хирургии: материалы гор. семинара.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 1996.-(Труды ин-та, Т.99).-С.208-212.

- Шаврина, Н.В. Значение ультразвукового метода исследования в диагностике и определения тактики лечения панкреатогенных жидкостных образований/Н.В. Шаврина, Е.Ю. Трофимова, А.В. Гришин//Актуальные вопросы диагностики и лечения деструктивных осложнений острого панкреатита: материалы гор. семинара.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2007.-(Труды ин-та, Т.195).-С.42-44.

- Шалимов, С.А. Острый панкреатит и его осложнения/С.А. Шалимов, А.П. Радзиховский, М.Е. Ничитайло.-Киев: Наук. думка, 1990.-272с.

- Шаповольянц, С.Г. Лечебно-диагностическая фибродуоденоскопия при хирургических заболевания поджелудочной железы: дисс.... д-ра. мед. наук.-М., 1989.-250с.

- Шматов, В.А. Гнойно-воспалительные осложнения острого панкреатита: автореф. дис.... канд. мед. наук.-М., 1990.-26с.

- Щербатенко, М.К. Рентгенодиагностика острого панкреатита и его осложнений/М.К. Щербатенко, Э.А. Береснева, Н.А. Морозова Н.А//Диагностика и лечение осложненных форм острого холецистита и панкреатита: Респ. сб. науч. тр.-М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,1985.-(Труды ин-та, Т.62).-С.93-101.

- Этапное комбинированное хирургическое лечение панкреонекроза/А.А. Рововой, В.Е. Беденко, В.Д. Сахно и др.//Материалы междунар. конгр. хирургов.-Петрозаводск, 2002.-С.181-183.

- Юдин, В.А. Диагностика, комплексное лечение острого панкреатита и его осложненных форм: автореф. дисс.. д-ра мед. наук.-Рязань, 1993.-26с.

- Яицкий, Н.А. Острый панкреатит/Н.А. Яицкий, В.М. Седов, Р.А. Сопия.-М., 2003.-224с.

- A prospective comparison of magnetic resonance cholangiopancreatography with endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the evaluation of patients with suspected biliary tract disease/J.C. Varghese, M.A. Farrell, G. Courtney et al.//Clin. Radiol.-1999.-Vol.54.-№8.-P.513-520.

- Acute complicated pancreatitis: Redefining the role of interventional radiology/M.J. Lee, D.W. Rattner, D.A. Legemate et al.//Radiology.-1992.-Vol.183.-№1.-Р.171-174.

- Allardyce, D.B. Incidence of necrotizing pancreatitis and factors related to mortality/D.B. Allardyce//Am. J. Surg.-1987.-Vol.154-P.295-299.

- Balthazar, E. Imaging and intervention in acute pancreatitis/E. Balthazar, P. Freeny, E. van Sonnenberg//Radiology.-1994.-Vol.193.-P.297-306.

- Baron, N.H. Acute necrotizing pancreatitis/N.H. Baron, D.E. Morgan//The New England Journal of medicine.-1999.-Vol.340.-№18.-P.1412-1417.

- Bassi, С. Treatment of infected pancreatic necrosis without surgery/C. Bassi, S. Corra//Int. J. Pancreatol.-1992.-Vol.11.-№3.-P.209-211.

- Beger, H.G. Bacterial contamination of pancreatic necrosis: A prospective clinical study/H.G. Beger, R. Bittner, S. Block//Gastroenterology.-1986.-Vol.91.-P.433-438.

- Beger, H.G. Operative management of necrotizing pancreatitis: Necrosectomy and continuous closed postoperative lavage of the lesser sac/H.G. Beger//Hepato-Gastroenterol.-1991.-Vol.38.-№2.-P.129-133.

- Beger, H.G. Surgical management of necrotizing pancreatitis/H.G. Beger//Surg. Clin. N. Amer.-1989.-Vol.69.-№3.-P.529-549.

- Buchler, M. Acute pancreatitis: when and how to operate/M. Buchler, W. Uhl, H.G. Beger//Dig. Dis. Sci.-1992.-Vol.10.-№6.-Р.354-362.

- Comparison of endoscopic retrograde cholangiopancreatography with MR -cholangiopancreatography in patients with pancreatitis/G.T. Siga, I. Braver, M.J. Cooney et al.//Radiology.-1999.-Vol.210.-№3.-P.605-610.

- Comparison of MRI and CT scanning in severe acute pancreatitis: initial experiences/A. Saifuddin, J. Ward, J. Ridgway, A.G. Chalmers//Clin. Radiol.-1993.-Vol.48.-Р.111-116.

- Costa, P.L. Air in the main pancreatic duct: Demonstration with US/P.L. Costa, G. Righetti//Radiology.-1991.-Vol.181.-№3.-P.801-803.

- Death due to acute pancreatitis: a retrospective analisys of 405 autopsy cases/I.G. Renner, W.T. Savage, J.L. Pantoja et al.//Dig. Dis. Sci.-1985.-Bd.30.-S.1005-1018.

- D'Egidto, A. Surgical strategies in the treatment of pancreatic necrosis and infection/A. D'Egidto, M. Schein//Br. J. Surg.-1991.-Vol.78.-№2.-Р.133-137.

- Dynamic MRI of the pancreas: gadolinium enhancement in normal tissue/J. Brailsford, J. Ward, A.G. Chalmers et al.//Clin. Radiol.-1994.-Vol.49.-Р.104-108.

- Evaluation of MRCP compared to ERCP in the diagnosis of biliary and pancreatic duct/S. Hatano, S. Kondoh, T. Akijama, K. Okita//Nip-pon-Rinsho.-1998.-Vol.56.-№11.-P.2874-2879.

- Failure of ultrasound to detect extrapancreatic abscesses in severe acute pancreatitis/Th. Mahon, D. Malone, J. Griffin et al.//Europ. J. Radiol.-1989.-Vol.9.-№4.-P.248-249.

- Fergison, C.M. Can markers for pancreatic necrosis be used as indicators for surgery?/C.M. Fergison, E.L. Bradley//Amer. J. Surg.-1990.-Vol.160.-№5.-Р.459-461.

- Gallix, B.P. Use of magnetic resonance cholangiography in the diagnosis of choledocholithiasis/B.P. Gallix, D. Regent, I.M. Bruel//Abdom Imaging.-2001.-Vol.26.-№1.-P.21-27.

- Goldofsky, E. Acute septic pancreatitis presenting as colonic necrosis/E. Goldofsky, B.A. Cohen, A.I. Greenstein//Amer. J. Gastroenterol.-1984.-Vol.79.-№7.-Р.548-552.

- Higgins, Ch.B. Magnetic Resonance Imaging of the Body.-N.Y.: Lipincontt-Raven, 1997.-P.646-652.

- Identification of pancreas necrosis in severe acute pancreatitis: Imaging procedures versus clinical staging/S. Block, W. Maier, R. Bittner et al.//Gut.-1986.-Vol.27.-№9.-P.1035-1042.

- Imaging of superficialis soft-tissue infections: Sonographic findings in cases of cellulites and abscess/E.M. Loyer, R.A. DuBrov, C.L. David et al.//Am. J. Roentgenol.-1996.-Vol.166.-№.1.-P.149-152.

- Jacobi, T. Verletzungen des pancreas/T. Jacobi, M. Nagel, M.D. Saergo//Chirurg.-1997.-Vol.68.-P.624-629.

- Jeffrey, R.Jr. Sonography in acute pancreatitis/R.Jr. Jeffrey//Radiol. Clin. North Am.-1989.-Vol.27.-Р.5-17.

- Kriwanek, S. Die therapie der necrotisierenden pankreatitis in oesterreich -ergebnisse einer landsweiten umfrage/S. Kriwanek, C. Armbruster, K. Dittrich//Acta. Chir. Austriaca.-1996.-Bd.28.-№2.-S.107-111.

- Lange, J.F. Therapy of acute necrotizing pancreatitis open packing/J.F. Lange//Dig. Surg.-1999.-Vol.26.-P.55-57.

- Mendez, G. CT of acute pancreatitis: Interim assessment/G. Mendez, M.B. Isikoff, M.C. Hill//AJR.-1980.-Vol.135.-№3.-P.463-469.

- Moossa, A.R. Diagnostic tests and procedures in acute pancreatitis/A.R. Moossa//N. Engl. J. Med.-1984.-Vol.311.-№10.-P.639-643.

- Niederau, C. Die konservative therapie der akuten pankreatitis/C. Niederau, R. Ludhen//Acta Chir. Austriaca.-1995.-Bd.27.-№.4.-Р.193-198.

- Pancreas abscess: A fatal complication of endoscopic cholangiopancreatography/A. Tseng, D.J. Sales, D.A. Simonowitz et al.//Endoscopy.-1977.-Vol.9.-№4.-Р.250-253.

- Pancreatic abscess: a review of 17 cases/S.P. Kaushik, R. Vohra, G.R. Verma et al.//Br. J. Surg.-1984.-Vol.71.-№2.-Р.141-143.

- Pancreatic disease: prospective comparison of CT, ERCP and 1.5 T MR imaging with dynamic gadolinium enhancement of fat suppression/R.C. Semelka, M.A. Kroeker, J.P. Shoenut et al.//Radiology.-1991.-Vol.181.-Р.785-791.

- Percutaneous drainage of abscesses in the postoperative abdomen that is difficult to explore/R. Walters, C.M. Herman, R. Neff et al.//Am. J. Surg.-1985.-Vol.149.-№5.-P.623-626.

- Poston, G.J. Sugical management of acute pancreatitis/G.J. Poston, R.C. Williamson//Brit. J. Surg.-1990.-Vol.77.-№1.-Р.5-12.

- Prevention of bacterial infection and sepsis in acute severe pancreatitis/P. McClelland, A. Murray, M. Yaqood et al.//Ann. R. Coll. Surg. Engl.-1992.-Vol.74.-№5.-Р.329-334.

- Prognostic factors in pancreatic abscesses/J.M. Becker, J.H. Pemberton, E.P. Di Magno et al.//Surgery.-1984.-Vol.96.-№3.-P.455-461.

- Rabi, H. Injuries to the duodenum end pancreas/H. Rabi//Acta Chir. Austrica.-1999.-Bd.91.-Heft2.-S.85-90.

- Radiology of the Pancreas (Medical Radiology)/eds by A.L. Baert.-New York: Springer -Verlag, 1994.-281p.

- Ranson, J.H.C. Acute pancreatitis: pathogenesis, outcome and treatment/J.H.C. Ranson//Clin. Gastroenterol.-1984.-Vol.13.-№9.-Р.843-863.

- Retroperitoneal and peritoneal drainage and lavage in the treatment of severe necrotizing pancreatitis/P. Pederzoli, C. Bassi, S. Vesentini et al.//Surg. Gynecol. Obstet.-1990.-Vol.170.-№3.-Р.197-203.

- Riinzi, M. Diagnostische standards bei acuter pankreatitis/M. Riinzi, P. Layer//Acta Chir. Austriaca.-1995.-Bd.27.-№.4.-Р.189-192.

- Robey, E. Blunt transection of the pancreas treated by distal pancreatectomy, splenic salvage, and hyperalimentation/E. Robey, J.T. Mullen, C.W. Schwab//Ann. Surg.-1982.-Vol.196.-P.695-699

- Schaffner, J. Medical and surgical management of pancreatitis/J. Schaffner//Complications Surg.-1992.-Vol.11.-№5.-Р.29-36.

- Schein, M. Colonic necrosis in acute pancreatitis: A complication of massive retropеritoneal suppuration/M Schein, R. Saadia, G. Decker//Dis. Colon Rectum.-1985.-Vol.28.-№12.-Р.948-950.

- Scoring systems for predicting outcome in acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis/R.M.H. Roumen, T.J. Schers, H.M. de Boer, R.J.A. Goris//Eur. J. Surg.-1992.-Vol.158.-№3.-Р.167-171.

- T2-weighted and dynamic enhanced MRI in acute pancreatitis: comparison with contrast-enhanced CT/J. Ward, A.G. Chalmers, A.J. Guthrie et al.//Clin. Radiol.-1997.-Vol.52.-Р.109-114.

- The role of percutaneous aspiration in the diagnosis of pancreatic abscess/M.C. Hill, J.L. Dach, J. Barkin et al.//AJR.-1983.-Vol.141.-№5.-P.1035-1038.

- Three-dimensional ultrasonography for planning percutaneos drainage of complex abdominal fluid collections/S.C. Rose, A.S. Roberts, T.B. Kinney et al.//J. Vasc. Interv. Radiol.-2003.-Vol.14.-№4.-P.451-459.

- Tio, T.L. Endosonography of groove pancreatitis/G.J.H.M. Luiken, G.N.J. Tytgat//Endoscopy.-1991.-Vol.23.-№5.-P.291-293.

- Ultrasonography in the diagnosis of liver abscesses. Apropos of 32 cases/A. Abdelouafi, A. Ousahal, L. Ouzidane, R. Kadiri//Ann. Radiol. (Paris).-1993.-Vol.36.-№4.-P.286-292.