Диагностика риска развития коллапсоидных осложнений в группе студентов с аномальной сердечно-сосудистой реакцией

Автор: Усанов Дмитрий Александрович, Протопопов Алексей Алексеевич, Скрипаль Анатолий Владимирович, Аверьянов Андрей Петрович, Репин Валентин Федорович, Рытик Андрей Петрович, Вагарин Анатолий Юрьевич, Кузнецов Михаил Александрович, Петрова М.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

По результатам анализа формы пульсовой волны исследована предрасположенность к потенциальной опасности коллапсоидных осложнений у студентов первого курса на занятиях по физкультуре. С помощью разработанного устройства выявлена (из 429 обследованных) группа студентов, имеющих предрасположенность к риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке. Обоснованность отнесения этих студентов к группе риска подтверждается результатами клинического исследования

Ваготония, дисплазия, коллапс, лучевая артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917140

IDR: 14917140

Текст научной статьи Диагностика риска развития коллапсоидных осложнений в группе студентов с аномальной сердечно-сосудистой реакцией

1Введение. Определение границы нормального человеческого фенотипа, ее вариабельности, индивидуального порога риска возникновения болезни является одним из ключевых вопросов современной медицины. Тем более актуально такой вопрос стоит при выявлении отклоненной нормы у подростков.

Окружающая среда быстро изменяется, и развитие организма в этих условиях вполне можно охарактеризовать с позиции совокупности адаптивных вариантов данного фенотипа человека. В настоящее время преобладают подростки астенического телосложения, с нарушением осанки, повышенной гибкостью суставов. Отмечается все больший удельный вес подростков и молодых людей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани; согласно статистике этот показатель составляет от 10 до 80%. Повышенная эластичность соединительной ткани характерна для «кнопочной» цивилизации, но она может быть источником опасности при значительных физических нагрузках.

Адрес: 410012, Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 51-16-21

Следует отметить, что большинство подростков с недифференцированной дисплазией соединительной ткани трудоголики. Они хорошо учатся, посещают массу дополнительных образовательных программ, в результате работают от зари до зари. Известно, что знаменитые представители с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, такие, как Паганини, у которого был синдром Марфана – заболевание с ярко выраженной дисплазией соединительной ткани, отличались колоссальной работоспособностью. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани не является заболеванием, однако может быть предиктором ряда заболеваний, включая нарушения ритма сердца (в 50% случаев), эмоциональные нарушения (астения, фобии, возбуждение) (40%), пролапс митрального клапана (17,6%) и многие другие.

Часто проведение лечебных мероприятий для представителей этой группы оказывается несвоевременным. Сочетание недифференцированной дисплазии соединительной ткани с ваготоническим типом нервной регуляции сердечного ритма увеличивает вероятность риска коллапсоидных осложне-

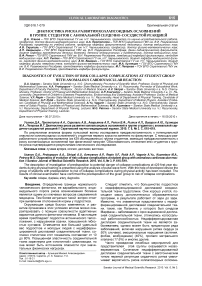

Рис. 1. Блок-схема устройства для оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при физических нагрузках: 1 – датчик давления с манжеткой для измерения артериального давления; 2 – блок сопряжения; 3 – компьютер

ний при физических нагрузках. Поэтому необходимо прогнозировать опасные для жизни осложнения и на ранних сроках выявлять наличие дисплазии соединительной ткани, ваготонию, другие сердечно-сосудистые заболевания [1]. Вовремя не выявленная дисплазия, сочетанная с ваготонией, может привести к коллапсоидным осложнениям при физической нагрузке, например на уроке физкультуры.

Наибольшее распространение в России в настоящее время получила диагностика дисплазии соединительной ткани по фенотипическим признакам, например, по шкале Милковской – Дмитрова, однако диагноз уточняется инвазивным биохимическим анализом. Молекулярным методом выявления дисплазии соединительной ткани является молекулярно-генетическая диагностика (ДНК-диагностика). Однако большинство биохимических и молекулярно-генетических методов диагностики дисплазии соединительной ткани трудоемки и требуют дорогостоящего оборудования.

Для проведения массового обследования детей наиболее доступными могут оказаться клинико-анамнестические и функциональные методы обследования. Такой подход позволит своевременно диагностировать дисплазию соединительной ткани и разработать план лечебно-профилактических мероприятий [1]. Однако внимательное изучение внешних фенотипических признаков и сопоставление их с морфологическими или функциональными характеристиками внутренних органов и систем доступно только квалифицированному врачу, занимает довольно продолжительное время и является субъективным. В связи с этим диагностика дисплазии, сочетанной с ваготонией, с помощью автоматизированных систем обработки данных является актуальной задачей скрининг-диагностики.

Цель работы: разработка метода скрининг-диа-гностики риска развития коллапсоидных осложнений при физических нагрузках и сравнение клинических показателей разрабатываемого метода с данными детального медицинского обследования, включающего общий клинический осмотр, электрокардиографию, кардиоинтервалографию с ортоклиностатиче-ской пробой, эхокардиографию.

Методы. Обследование проводилось на занятиях физвоспитания с участием 429 студентов первого курса медицинского университета (ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Росздрава№). Все студенты предварительно давали письменное информированное согласие на проведение обследования. Средний возраст юношей и девушек составил 17,8±0,9 года (от 16,8 до 19 лет).

Перед началом диагностической процедуры каждый испытуемый проходил процедуру измерения артериального давления на автоматическом тонометре, пробу Мартине, измерение антропометрических показателей (рост, масса, объем грудной клетки). После отдыха в течение 10-15 минут в положении сидя переходили к процедуре оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при физической нагрузке при помощи разработанного устройства [2-6]. На предплечье испытуемого надевалась манжета для измерения артериального давления. Давление в манжете, ориентируясь по манометру, нагнетали до уровня систолического артериального давления человека. Манжетка 1 через пневмодатчик и блок сопряжения 2 подключалась к персональному компьютеру 3, и запускалась программа регистрации и анализа параметров пульсовой волны. В течение одной минуты фиксировалось несколько кардиоциклов, и давление в манжетке понижалось до нуля. Блок-схема устройства показана на рис. 1.

Как было установлено ранее [1, 2], при наличии сердечно-сосудистой патологии на восходящих и нисходящих фронтах пульсовых волн изменяются отношение амплитуд основного и дополнительного всплеска пульсовой волны, степень остроконечности основного всплеска пульсовой волны, определяемая по углу между касательными к восходящей и нисходящей части фронтов пульсовой волны, возможно появление дополнительных осцилляций, или синдром «петушиного гребешка». Анализ типа нервной регуляции сердечного ритма осуществляется путем определения расстояния между двумя соседними максимумами, по которому рассчитывается индекс напряжения и соответствующий тип нервной регуляции. При наличии аномалий в форме пульсовой волны в сочетании с ваготоническим типом нервной регуляции сердечно-сосудистой системы пациента делается вывод об опасности коллапсо-идной реакции при физической нагрузке.

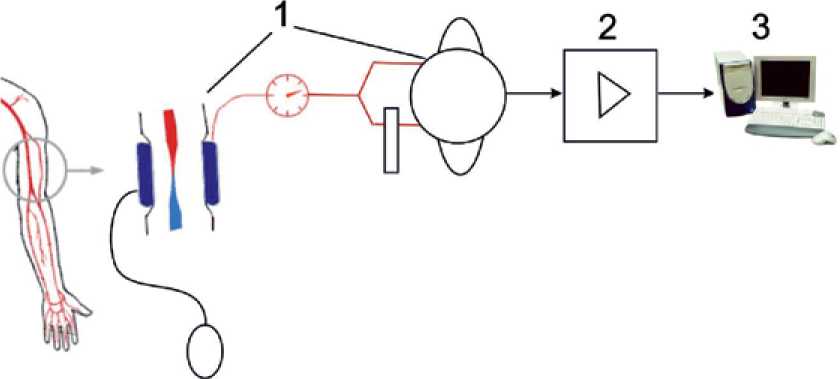

На рис. 2 приведен внешний вид устройства для оценки риска развития коллапсоидной реакции организма на физическую реакцию. Дополнительно устройство определяет артериальное давление и частоту пульса, программа автоматически по окончании регистрации нескольких кардиоциклов формиру- ет заключение о возможности или нежелательности физических нагрузок. Общее время диагностики составляет 3 минуты.

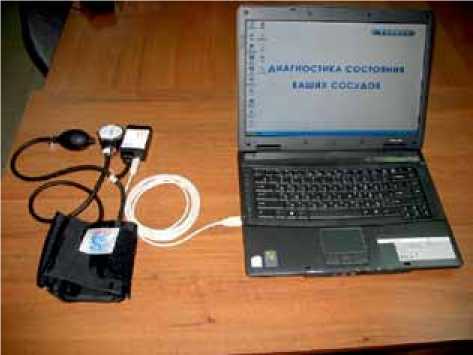

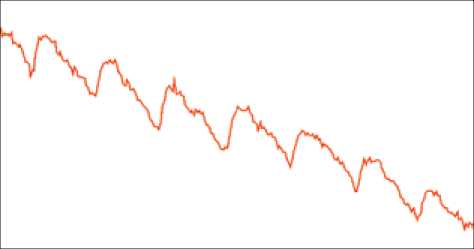

На рис. 3 приведена зарегистрированная форма пульсовой волны при давлении в окклюзионной манжетке 60 мм рт. ст. у студента, не имеющего противопоказания к физическим нагрузкам. Из рисунка видно отсутствие дополнительных осцилляций и выраженной остроконечности формы пульсовой волны.

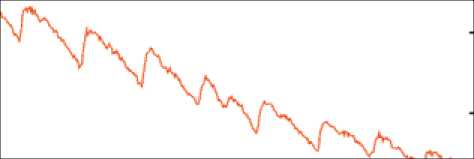

На рис. 4 приведен пример формы пульсовой волны для студента из спецгруппы с ограничением физических нагрузок. На рисунке видно наличие дополнительных осцилляций (так называемый «синдром петушиного гребешка» [5, 6]).

На рис. 5 показан пример формы пульсовой волны для пациента В. 19 лет с дисплазией соединительной ткани и ваготонией. Из рисунка следует, что присутствуют дополнительные осцилляции на форме пульсовой волны. Результаты измерений кардиоин-тервалограмм свидетельствуют о разбросе частоты сердцебиений, характерном для ваготонии. Таким образом, у пациента В. наличествуют главные факторы, соответствующие группе риска с опасностью коллап-соидных осложнений при физических нагрузках.

Для определения различий в распределении бинарных признаков в двух группах использовался точный критерий Фишера.

Результаты. В ходе исследований с помощью разработанного устройства было установлено, что из 429 обследованных 32 студента (7,5%) имели предрасположенность к риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке. С помощью последующего детального медицинского обследования на базе клинической больницы № 3 СГМУ, включавшего общий клинический осмотр, ЭКГ, кардиоинтервалографию с ортоклиноста-тической пробой, эхокардиографию (по показаниям), у 21 из них (65,6%) были выявлены различные варианты вегетативной дисфункции, у 14 (43,8%) – признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани и ассоциированные с ней аномалии.

Необходимо отметить, что только 6 человек (18,8%) из этой группы ранее имели медицинское обоснование для ограничений физической нагрузки по результатам первичного медицинского осмотра в начале учебного года занятий и занимались по специальной программе, у 26 студентов первичный медицинский осмотр не подтверждал риска коллап-соидных осложнений. В табл. 1 приведены примеры сочетания факторов, определяющих предрасположенность 14 студентов к риску коллапсоидной реакции на нагрузку.

При оценке физического развития отмечено, что 10 из 32 студентов имели рост выше средних популяционных значений, в пяти случаях имелся дефицит массы тела (индекс массы тела менее 18,5 кг/м2), в трех – избыток массы (ИМТ – от 26,5 до 29,9 кг/м2).

По данным клинического обследования, у большинства студентов (25 из 32 (78,1%)) отмечались проявления вегетоневроза в виде общего или дистального гипергидроза, «акроцианоза», пятен Труссо, головокружения при ортоклиностатической пробе.

Проведение кардиоинтервалографии выявило у 20 человек (62,5%) ваготонический вариант исходного вегетативного тонуса, сочетавшийся у девяти из них с гиперсимпатикотонической вегетативной реактивностью, в соответствии с законом «исходного уровня»; у 9 обследованных отмечалась нормальная реактивность, у двоих – асимпатикотоническая. Последний вариант реакции на переход в вертикальное положение, имевшийся у 13 из 32 человек (40,6%),

Рис. 2. Внешний вид устройства для оценки риска развития коллапсоидной реакции организма на физическую нагрузку

Рис. 3. Пациент Т. Пол Ж. Возраст 18 лет. Вес 65 кг. Рост 165 см. Показания пробы Мартине: 56

Рис. 4. Пациент И. Пол Ж. Возраст 18 лет. Вес 66 кг. Рост 160 см. Показания пробы Мартине: 22

Рис. 5. Пациент В. Пол Ж. Возраст 19 лет. Вес 69 кг. Рост 159 см. Показания пробы Мартине 25

рассматривается как наименее благоприятный, не обеспечивающий в достаточной мере кровоснабжение ЦНС при физических нагрузках, а следовательно, угрожающий по развитию коллапса.

В 11 случаях (34,3%) обнаружено сочетание нескольких признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани: гипермобильность суставов, нарушение осанки, повышенная растя- жимость кожи, клинодактилия, расхождение мышц передней брюшной стенки. Аускультативно у 17 обследованных отмечался стойкий систолический шум – на верхушке сердца, в проекции трикуспидального клапана, в точке Боткина; в 8 случаях имелся мезосистолический «клик».

Проведение эхокардиографии выявило наличие пролапса митрального клапана I-II степени у 12 студентов (37,5%), в том числе у пяти – с регургитацией, в сочетании с пролапсом трикуспидального клапана, в трех случаях имелся изолированный пролапс трех-ствочатого клапана.

Различные ЭКГ-симптомы отмечены у 22 студентов (68,8%), в основном в виде выраженной синусовой аритмии (14), синусовой брадикардии (4), неполной блокады ножек пучка Гиса (5), нарушений фазы реполяризации (4).

Сопоставление полученных результатов с данными обследования произвольно выбранных десяти студентов с нормальной формой пульсовой волны (табл. 2) подтвердило, что исследуемый скрининговый метод позволяет выделить группу молодых людей, имеющих выраженную вегетативную дисфункцию с преимущественно гипотонической направленностью, дисплазию соединительной ткани с пролабированием атриовентрикулярных клапанов, с различной ЭКГ-симптоматикой.

Вышеуказанные изменения с достоверно большей частотой отмечались в группе студентов с аномальной сосудистой реакцией (табл. 3), что также может потенциально угрожать развитием коллапсо-идной реакции при физической нагрузке.

Обсуждение. В ходе исследований было установлено, что из 429 обследованных студентов 32 человека (7,5%) имели предрасположенность к риску кол-лапсоидных осложнений при физической нагрузке. Отслеживая наличие одного или нескольких вероятных проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани и наличие ваготонии, можно проводить скрининг-диагностику обследуемых перед физической нагрузкой на предмет опасности коллап-соидных осложнений. Вегетососудистая дистония, пролабирование атриовентрикулярных клапанов и функциональные нарушения внутренних органов, как правило, составляют единый комплекс с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Заключение. С помощью разработанного устройства можно сформировать в течение трех минут заключение о нежелательности физической нагрузки по наличию выраженной ваготонии и аномалий в

Таблица 1

Примеры сочетания факторов, определяющих предрасположенность студентов к риску коллапсоидной реакции на нагрузку

|

Дисплазия соединительной ткани |

Проявления вегетоневроза |

Вегетативный тонус |

Вегетативная реактивность |

ЭКГ-симптомы |

Пролапс А/В - клапанов |

|

+ |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

выраженная синусовая аритмия |

- |

|

+ |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

синусовая брадикардия |

+ |

|

+ |

+ |

ваготония |

нормальная |

выраженная синусовая аритмия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса |

- |

|

+ |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

+ |

|

+ |

+ |

ваготония |

асимпатико-тоническая |

выраженная синусовая аритмия |

- |

|

+ |

- |

ваготония |

нормальная |

выраженная синусовая аритмия |

- |

|

+ |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

синусовая брадикардия, нарушение реполяризации |

- |

|

+ |

+ |

эйтония |

асимпатико-тоническая |

ускорение реполяризации |

+ |

|

+ |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

выраженная синусовая аритмия |

- |

|

+ |

+ |

эйтония |

асимпатико-тоническая |

неполная блокада правой ножки пучка Гиса |

+ |

|

+ |

- |

ваготония |

нормальная |

выраженная синусовая аритмия |

- |

|

+ |

+ |

ваготония |

нормальная |

выраженная синусовая аритмия; неполная блокада правой ножки пучка Гиса |

+ |

|

+ |

+ |

эйтония |

асимпатико-тоническая |

- |

+ |

|

+ |

- |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

П р и м еч а н и е : «+» – наличие признаков; «–» – отсутствие признаков.

Характеристика обследованных с нормальной формой пульсовой волны

Таблица 2

|

Дисплазия соединительной ткани |

Проявления вегетоневроза |

Вегетативный тонус |

Вегетативная реактивность |

ЭКГ-симптомы |

Пролапс А/В - клапанов |

|

- |

+ |

симпатикотония |

нормальная |

синусовая тахикардия |

- |

|

- |

- |

эйтония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

|

- |

+ |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

|

- |

+ |

эйтония |

нормальная |

- |

- |

|

- |

- |

ваготония |

нормальная |

- |

- |

|

+ |

- |

эйтония |

нормальная |

синусовая тахикардия |

+ |

|

- |

- |

ваготония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

|

- |

- |

эйтония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

|

- |

- |

ваготония |

нормальная |

- |

- |

|

- |

+ |

эйтония |

гиперсимпатико-тоническая |

- |

- |

П р и м еч а н и е : «+» – наличие признаков; «–» – отсутствие признаков.

Таблица 3

Данные клинико-параклинических методов обследования студентов

|

Группа |

Дисплазия соединительной ткани |

Пролапс А/В-клапанов |

Асимпатико-тоническая вегетативная реактивность |

ЭКГ-симптомы |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Нарушенная сосудистая реакция (Ν=32) |

14 |

43,8 |

15 |

46,9 |

13 |

40,6 |

22 |

68,8 |

|

Норма (N=10) |

1^ |

10 |

1* |

10 |

0 |

0 |

2** |

20 |

|

T (p) |

1,94 (0,059) |

2,1 (0,043) |

2,43 (0,02) |

2,72 (0,01) |

||||

П р и м еч а н и е : 1^ – наличие внешних признаков дисплазии соединительной ткани (у одного человека из группы), с нормальной формой пульсовой волны, без явной вегетативной дисфункции – еще недостаточно, чтобы отнести его в группу риска коллапсоидных осложнений; * – изолированный пролапс трикуспидального клапана I степени, без регургитации; ** – у двух человек отмечена умеренная синусовая тахикардия, в дальнейшем при регистрации кардиоинтервалограммы в покое средняя ЧСС у обоих не превышала 80 ударов в минуту (тахикардия «белого халата»); Т – статистический критерий Фишера; p – статистическая гипотеза.

форме пульсовой волны. Сравнительный анализ подтвердил соответствие заключений, выдаваемых разработанным устройством, данным детального клинического обследования.

Разработанный метод и устройство позволяют оперативно, а следовательно, для больших групп молодых людей провести диагностику опасности кол-лапсоидных осложнений при физических нагрузках и выдать соответствующее заключение о необходимости направления лиц с выявленной патологией на более глубокое обследование.

Список литературы Диагностика риска развития коллапсоидных осложнений в группе студентов с аномальной сердечно-сосудистой реакцией

- Шиляев P.P., Шальнова С.Н. Дисплазия соединительной ткани и ее связь с патологией внутренних органов у детей и взрослых//Вопросы современной педиатрии. 2003. Т. 2, №5. С. 61-67.

- Пат. на изобрет 2306851. Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках/Д.А. Усанов, А.А. Протопопов, А.В. Скрипаль, А.П. Рытик Сарат гос. ун-т. Заявка № 2006117944. Опубл. 27.09.2007. Бюл. № 27. Приор. 24. 05. 2006. 7 с.

- Пат. на полез, модель № 85084 от 27.07.2009 Устройство для оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при физических нагрузках/Д.А. Усанов, А.Ю. Вагарин, А.П. Рытик, А.О. Дарченко, А.Ю. Склиманов. Патен-тооблад. ГОУ ВПО «Сарат. гос. ун-т».

- Программа экспресс-диагностики реакции организма на стрессовые физические нагрузки (Антистресс-01): Свид-во о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2009613589 от 3. 06. 2009./А.О. Дарченко, Д.А. Усанов, А.Ю. Вагарин, А.П. Рытик, А.А. Протопопов, А.В. Скрипаль. Правооблад. ООО «Волга мет-Экспо».

- Валтнерис А.Д. Сфигмография при гемодинамических измерениях в организме/Риж. мед. ин-т Рига: Зинатне, 1976. 166 с.

- Диагностика тонического состояния артериальных сосудов/Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, А.П. Рытик [и др.]//Саратовский научно-медицинский журнал. 2005. № 3 (9). С. 68-70.