Диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся в процессе обучения химии в школе

Автор: Завьялова Галина Евгеньевна, Панибратенко Марина Васильевна, Реут Любовь Алексеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогика и психология

Статья в выпуске: 6 (53), 2017 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается необходимость использования компетентностного подхода, представлены условия для формирования у обучающихся ключевых компетенций, диагностика компонентов ключевых компетенций в процессе обучения химии.

Компетентностный подход, ключевые компетенции, элективный курс, фталоцианиновые красители, диагностика компонентов ключевых компетенций, коэффициент сформированности компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/14822647

IDR: 14822647 | УДК: 372.854

Текст научной статьи Диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся в процессе обучения химии в школе

В педагогической науке понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» получили распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Отметим, что компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе.

Существует два варианта толкования соотношения понятий «компетенция» и «компетентность»: они либо отождествляются, либо дифференцируются. Наиболее часто применяемой является классификация, предложенная А.В. Хуторским, согласно которой компетенции делятся на ключевые, общепредметные и предметные. В качестве ключевых выделяют ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные и коммуникативные компетенции.

Создание в современной школе условий для эффективного формирования у учащихся необходимых ключевых компетенций является сложной задачей. Эффективное их формирование возможно при развитии содержания химического образования на основе реализации принципа дополнительности. Элективные курсы играют особо важную роль в формировании ключевых компетенций школьников, поскольку наиболее полно удовлетворяют их образовательные потребности и связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов каждого школьника [3].

Нами разработан элективный курс «Химия красителей» для обучающихся 11-х классов, интересующихся химией и желающих получить дополнительные знания по предмету. В рамках общего курса предмета нет возможности останавливаться на химии красителей. Однако его содержание позволяет расширить представления обучающихся об истории красителей, о причинах окрашивания веществ, о некоторых природных и синтетических красителях и механизмах их действия на организм, рассматривает способы выделения красителей из природного сырья. Актуальность данного курса подкрепляется его практической значимостью – ориентирует на профессии, связанные с химией, и способствует повышению интереса к познанию окружающего мира.

Данный элективный курс предполагает разнообразные виды деятельности обучающихся: лекции, семинары, практические и лабораторные работы (в рамках проектной деятельности), а также самостоятельные работы с использованием различных источников информации, создание сайта. Завершает курс итоговое тестирование и защита проекта. В рамках элективного курса проводится несколько практических работ по получению и изучению свойств красителей. Одной из таких работ является «Применение и изучение свойств фталоцианиновых красителей».

Получение и изучение свойств фталоцианиновых красителей. В данной работе получают зеленый краситель – пигмент хлорофилл. Оборудование и реактивы: шпатель, спиртовка, спички, держатель для пробирок, ступка, воронка, пробирка, черная бумага, ножницы; зеленые листья любого комнатного растения, этиловый спирт, соляная кислота (5%-й раствор), ацетат меди (II).

Ход работы:

-

1. Измельчить листья любого растения ножницами;

-

2. Поместить в ступку, налить немного спирта;

-

3. Растереть сырье до состояния кашицы и отфильтровать в чистую сухую пробирку;

-

4. Если нет ступки, кусочки листьев можно поместить в небольшую колбочку, добавить спирт и осторожно нагреть на спиртовке. Очень быстро спирт окрасится в изумрудно-зеленый цвет из-за присутствия хлорофилла.

Теперь познакомимся с некоторыми свойствами этого пигмента.

-

1. Поместить за пробиркой с раствором хлорофилла черную бумагу и направьте на нее яркий луч света. Раствор хлорофилла отражает свет с измененной длиной волны и приобретает вишнево-красную окраску. Это явление носит название флуоресценции (любопытно в связи с этим отметить, что на прекрасных фресках гениального Андрея Рублева можно увидеть сочетание зеленого с красным: в складках зеленой одежды как бы скрываются красные отсветы).

-

2. Добавить в пробирку с вытяжкой хлорофилла несколько капель 5%-го раствора соляной кислоты. Окраска раствора изменится на оливково-бурую.

-

3. В ту же пробирку добавить ацетата меди или ацетата цинка и подогреть содержимое пробирки на спиртовке: едва жидкость закипит, окраска раствора резко изменится – вместо оливково-бурой она вновь станет изумрудно-зеленой [1].

Ключевые компетенции формируются у школьника только при условии систематического включения его в самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполнения им особого вида учебных заданий (проектных работ) приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализация проекта, включая его осмысление, поиск информации и анализ результатов деятельности.

Результатом проектной деятельности может служить создание сайта. Создавать сайт следует в процессе изучения элективного курса. После изучения темы ученикам можно предложить оформить содержание в электронном виде. Создание страницы сайта по определенным темам может задаваться обучающимся и в качестве самостоятельной подготовки к занятию.

Методика формирования ключевых компетенций требует их комплексной и объективной диагностики на протяжении всего процесса обучения. Одной из методик оценки уровня сформированнос-ти компетенций является квалиметрический метод анализа. Согласно данному методу отдельно оцениваются структурные компоненты компетенции, а затем вычисляется общее значение.

Структурными компонентами ключевых компетенций являются: 1) знания; 2) умения; 3) ценностные ориентации; 4) опыт. Для каждого компонента существуют свои формулы вычисления и методы диагностики.

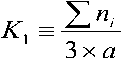

Знания и умения . Коэффициенты сформированности знаний и умений определяют по следующим формулам:

где n – коэффициент, характеризующий уровень сформированности у школьника дидактического элемента, входящего в компетенцию ( n=0, 1, 2, 3 : n=0 – дидактический элемент не сформирован, n=1 – низкий уровень, n=2 – средний и n=3 – высокий); а – общее число дидактических элементов, входящих в компетенцию.

где n – коэффициент, характеризующий уровень, на котором учащийся освоил умение, входящее в компетенцию ( n=0,1,2,3 ); b – общее число умений, входящих в компетенцию.

Для оценки знаний и умений учащихся применяются различные методы диагностики: анкетирование, тестирование, лист самодиагностики.

Ценностные ориентации . Уровень сформированности ценностных ориентаций определяется по формуле:

где n – коэффициент, характеризующий уровень сформированности у учащегося ценностной ориентации, входящей в компетенцию ( n=0, 1, 2, 3 ); c – общее число ценностных ориентаций, входящих в компетенцию.

Для определения уровня сформированности у школьников ценностных ориентации можно использовать различные методики: тест американских авторов Д. Сьюпера и Д. Невил «Шкала ценностей», методика М. Рокича «Изучение ценностей человека», наблюдение за деятельностью учащихся.

Опыт практической деятельности . Уровень сформированности опыта определяется по формуле:

,

3x3xd

где n – коэффициент, характеризующий степень самостоятельности учащегося при выполнении деятельности ( n=0, 1 ,2, 3 ); р – коэффициент, характеризующий значимость различных видов деятельности для формирования компетенции ( р=0, 1, 2, 3 ); d – общее число предложенных учащемуся заданий.

Далее вычисляется общий коэффициент сформированности компетенции по формуле:

К = (ax K. + p x К, + у x IC + 5 x ^4)xl00%

На основе значения К выделяются уровни сформированности компетенции [3]. При значении коэффициента сформированности компетенции выше 90% мы можем говорить о высоком уровне сформированности компетенции. Значения от 89% до 69% свидетельствуют об оптимальном и удовлетворительном уровнях, а значение общего коэффициента ниже 50 % показывает низкий уровень сформированности компетенции. Качественный анализ результатов выявления уровня сформирован-ности компетенций позволяет учителю спроектировать универсальные учебные действия, которыми должны овладевать обучающиеся [2].

Список литературы Диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся в процессе обучения химии в школе

- Боровских Т.А., Маркачев А.Е., Чернобельская Г.М Методика ученического эксперимента в учебных проектах. М.: Чистые пруды, 2009.

- Завьялова Г.Е., Панибратенко М.В., Реут Л.А., Формирование УУД при решении расчетных задач//Химия в школе. 2016. № 10. С. 38-42.

- Мерзлякова О.П., Зуев, П.В. Формирование ключевых компетенций учащихся в процессе обучения физике в школе: метод. пособие для учителя. Екатеринбург, 2009.