Диагностика социальных резервов коллективного трудового потенциала

Автор: Луговая В.Н., Голубев С.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-3 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснованы методические рекомендации по проведению диагностики социальных резервов коллективного трудового потенциала. Представлены результаты их апробации на предприятиях региона: осуществлена типологизация работников в зависимости от выполняемых социально-трудовых ролей (исполнительских, адаптивных или творческих), определены показатели сплоченности для каждого типа, проведена систематизация выявленных резервов. Предложены направления использования выявленных резервов.

Диагностика, социальные резервы, социально-трудовые роли, сплоченность

Короткий адрес: https://sciup.org/140111355

IDR: 140111355

Текст научной статьи Диагностика социальных резервов коллективного трудового потенциала

Новая управленческая парадигма основное внимание в принципах управления обращает на человеческий или социальный аспект управления: менеджмент направлен на человека, на то, чтобы побудить людей к совместным действиям, делать их усилия более эффективными [1]. Поэтому одним из наиболее важных вопросов управления коллективом предприятия является поиск эффективных инструментов для получения информации о социальных резервах – неиспользованных в данный момент возможностях, обеспечивающих качественное выполнение социально-трудовых ролей работниками и их сплоченность. Мы предлагаем применять для этого методы диагностики.

Под диагностикой социальных резервов мы будем понимать определение сущности и распознавания причин проблем предприятия в области распределения социальных ролей и сплоченности на основе всеобъемлющего анализа, с применением ряда методов. Полученные данные станут базой для определения способов управления коллективным трудовым потенциалом.

В целом методика диагностики социальных резервов развития коллективного трудового потенциала предполагает реализацию следующих этапов:

на подготовительном этапе происходит определение типа информации, выбор и обоснование показателей, формирование выборки, определение источников информации, выбор методов и разработка инструментария;

на этапе сбора информации определяется уровень выполнения социально-трудовых ролей персоналом, и оцениваются показатели сплоченности коллектива;

аналитический этап включает выполнение следующих процедур: типологизацию работников в зависимости от выполняемых социальнотрудовых ролей (исполнительских, адаптивных или творческих), определение показателей сплоченности для каждого типа, систематизацию выявленных резервов;

на этапе разработки рекомендаций определяются способы использования выявленных резервов.

При проведении диагностики была использована фактологическая информация о состоянии выполнения социально-трудовых ролей персоналом и сплоченности коллектива. В исследовании принимали участие работники отделов кадров предприятий Харьковской области. Основным методом исследования было анкетирование – получение информации от респондента с помощью разработанной авторами анкеты.

Полученные в результате анкетирования данные были обработаны с применением следующих методов анализа:

кластерный анализ – для группировки работников;

факторный анализ – для определения факторов сплоченности внутри каждого кластера;

метод ранжирования – для систематизации социальных резервов развития коллективного трудового потенциала, определения их значимости.

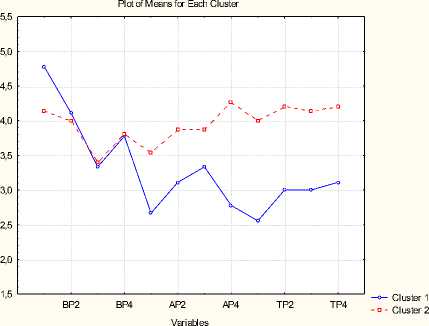

Во-первых была осуществлена типологизация работников с помощью кластерного анализа для каждого предприятия. Проведя анализ, получили следующие результаты (рис. 1.)

1,5

Plot of Means for Each Cluster

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

ВР2

ВР4

АР2

АР4

ТР2

ТР4

Variables

Cluster 1

- □ - Cluster 2

предприятие 1 предприятие 2

Рис. 1. Типологизация работников предприятий с помощью кластерного анализа

Как показал анализ, на предприятиях наблюдается почти одинаковая ситуация по распределению и выполнения социальных ролей. Большинство работников ориентированы на осуществление исполнительских социальнотрудовых ролей. Особое значение для работников этой группы имеет материальное поощрение. Такая ситуация, вероятнее всего, является результатом получения низких доходов преобладающим большинством населения Украины. Если брать европейское пространство, то украинцы получают наименьшую заработную плату в Европе. Если украинский рабочий за час работы получает в среднем 2-2,5 доллара, то немецкий – 40 евро, а скандинавский – 80 евро. Доля заработной платы в себестоимости украинской продукции в настоящее время составляет в среднем 8-11%, а европейской – 40-50% [2].

Таким образом, следует отметить, что значительное количество работников отечественных предприятий видят в своей работе только средство получения материального вознаграждения и не желают брать на себя обязательства сверх тех, которые предусмотрены должностными инструкциями. Данный тип работников можно назвать «исполнителями».

Во второй кластер вошли работники, которые способны к выполнению любых социальных ролей, потому работников этой группы назовем «универсалы».

Следующим этапом методики является определение факторов сплоченности коллектива для каждого типа. Для этого применим приемы факторного анализа. Его реализация на предприятии 1 позволила определить факторы сплоченности коллектива для каждого типа работников в зависимости от социально-трудовых ролей отдельно.

В группе работников-исполнителей выделились 3 фактора, которые имеют соответствующий процент дисперсии 35,2; 28,9; 23,3 (табл. 1).

Таблица 1

Результаты факторного анализа (предприятие 1, работники-исполнители)

|

Факторы |

Дисперсия, % |

Код показателя |

Нагрузка |

|

Фактор 1 |

35,2 |

ПК1 |

0,94 |

|

СПК1 |

-0,97 |

||

|

СПК7 |

0,89 |

||

|

ЕІ2 |

0,93 |

||

|

Фактор 2 |

28,9 |

ПК4 |

0,90 |

|

ЕІ5 |

0,98 |

||

|

ЕІ6 |

0,87 |

||

|

СК3 |

-0,96 |

||

|

Фактор 3 |

23,3 |

СПК4 |

-0,86 |

|

СПК6 |

-0,87 |

||

|

ЕІ4 |

0,97 |

||

|

СК7 |

0,98 |

В первый, наиболее значимый (35,2% дисперсии), фактор сплоченности работников-исполнителей первого предприятия вошли следующие показатели: коллективный способ принятия решений, готовность к сотрудничеству (негативное влияние), признание личного вклада в дела коллектива, контроль эмоций. Такое сочетание показателей свидетельствует о недоверии работников друг к другу, неготовности открыться и работать вместе.

Второй фактор (28,9% дисперсии) объединяет показатели: взаимодействие с руководством, способность к решению конфликтов, способность к командообразованию, способность руководителя поддерживать свой авторитет (негативное влияние). В данном случае следует отметить, что, скорее всего, работники высоко оценивают возможность взаимодействия с руководством и собственные способности к командообразования и разрешения конфликтов, потому что руководитель не имеет авторитета среди подчиненных и они берут на себя его обязанности.

В третий фактор (23,3% дисперсии) вошли показатели: отождествление себя с коллективом (негативное влияние), положительный морально-психологический климат (негативное влияние), владение тактиками убеждения, умение руководителя мотивировать и стимулировать подчиненных. Такая структура фактора свидетельствует о важности материального вознаграждения для работников-исполнителей и преобладании индивидуального поощрения, что отрицательно сказывается на взаимодействии работников и морально-психологическом климате.

В результате анализа показателей сплоченности работников-универсалов выделилось три фактора с дисперсией 36,0; 25,8 и 31,4 соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Результаты факторного анализа (предприятие 1, работники-универсалы)

|

Факторы |

Дисперсия, % |

Код показателя |

Нагрузка |

|

Фактор 1 |

36,0 |

ПК1 |

0,88 |

|

СПК2 |

0,93 |

||

|

СПК5 |

0,91 |

||

|

ЕІ1 |

0,90 |

||

|

ЕІ3 |

0,88 |

||

|

СК3 |

0,88 |

||

|

Фактор 2 |

25,8 |

ПК2 |

0,90 |

|

ПК4 |

0,87 |

||

|

СПК4 |

0,94 |

||

|

Фактор 3 |

31,4 |

СПК1 |

0,99 |

|

СПК7 |

0,99 |

||

|

СК6 |

0,99 |

Наиболее значимым является первый фактор, который описывает 36,0% дисперсии. В него вошли характеристики: коллективное принятие решений, работа с ошибками, взаимодействие с руководством, способность анализировать эмоции, понимание чужих эмоций, авторитет руководителя. Структура данного фактора свидетельствует о том, что для работников-универсалов важным является взаимодействие с руководителем и авторитет, но они стремятся участвовать в принятии решений. Также для них важна эмоциональная сторона взаимоотношений.

Второй фактор, уровень дисперсии которого 25,8%, включает показатели: коллективное определение стратегии, роль руководителя, отождествление себя с коллективом. Структура данного фактора подобна первой и свидетельствует о стремлении работников этой группы быть активной частью целого и иметь компетентного руководителя.

Третий фактор с дисперсией 31,4% сочетает показатели: готовность к сотрудничеству, признание, умение руководителя формировать команды и работать в них. Такая структура фактора свидетельствует о стремлении большинства работников-универсалов к признанию в коллективе, для этого они готовы сотрудничать с другими и быть членами единой команды.

На предприятии 2 также были определены факторы сплоченности для двух групп работников.

В группе работников-исполнителей выделились 3 фактора, которые имеют соответствующий процент дисперсии 49,7; 33,0; 16,8 (табл. 3.).

В первый фактор сплоченности работников-исполнителей вошли следующие показатели: коллективный способ принятия решений

(негативное влияние), коллективный способ определения стратегии (негативное влияние), готовность к сотрудничеству, работа с ошибками, взаимодействие с руководством, признание, способность к решению конфликтов, способность к командообразования, умение руководителя управлять конфликтами. Структура фактора свидетельствует о нежелании работников принимать участие в определении стратегии и принятия решений. Работники-исполнители готовы к сотрудничеству с другими членами коллектива и с руководителем, умеют исправлять свои и чужие ошибки, ценят умение решать конфликты.

Таблица 3.

Результаты факторного анализа (предприятие 2, работники-исполнители)

|

Факторы |

Дисперсия, % |

Код показателя |

Нагрузка |

|

Фактор 1 |

49,7 |

ПК1 |

-0,960 |

|

ПК2 |

-0,960 |

||

|

СПК1 |

0,952 |

||

|

СПК2 |

0,994 |

||

|

СПК4 |

0,954 |

||

|

СПК5 |

0,914 |

||

|

ЕІ5 |

0,960 |

||

|

ЕІ6 |

0,960 |

||

|

СК8 |

0,938 |

||

|

Фактор 2 |

33,0 |

СПК3 |

0,995 |

|

ЕІ2 |

0,995 |

||

|

ЕІ3 |

0,995 |

|

ЕІ4 |

0,995 |

||

|

СК1 |

-0,995 |

||

|

Фактор 3 |

16,8 |

СК7 |

0,87 |

Второй фактор объединяет показатели: безопасности, способность анализировать собственные эмоции, способность контролировать эмоции, владение тактиками убеждения, умение руководителя делегировать полномочия и ответственность (негативное влияние). Структура второго фактора свидетельствует о важности для работников-исполнителей второго предприятия эмоциональной составляющей взаимоотношений, но они не готовы брать на себя дополнительные полномочия и ответственность.

В третий фактор вошел показатель умения руководителя мотивировать и стимулировать подчиненных. Такая структура фактора свидетельствует о важности вознаграждения для работников-исполнителей.

В результате анализа показателей сплоченности работников-универсалов выделилось три фактора с дисперсией 34,8; 22,8 и 27,4 соответственно (табл. 4).

Таблица 4

Результаты факторного анализа

|

(предприятие 2, |

работники-униве |

рсалы) |

|

|

Факторы |

Дисперсия, % |

Код показателя |

Нагрузка |

|

Фактор 1 |

34,8 |

ПК1 |

0,882 |

|

ПК2 |

0,862 |

||

|

ПК3 |

0,882 |

||

|

ПК4 |

0,965 |

||

|

СПК1 |

-0,882 |

||

|

Фактор 2 |

22,8 |

СПК3 |

0,927 |

|

ЕІ3 |

0,845 |

||

|

ЕІ4 |

0,845 |

||

|

СК6 |

0,969 |

||

|

Фактор 3 |

27,4 |

СПК4 |

0,928 |

|

СПК7 |

0,928 |

||

Наиболее значимым является первый фактор (31,5% дисперсии). В него вошли характеристики: коллективный способ принятия решений, коллективный способ определения стратегии, коллективное решение текущих задач, роль руководителя, готовность к сотрудничеству (негативное влияние). Структура первого фактора свидетельствует о стремлении работников-универсалов иметь на предприятии партисипативную культуру, однако, желая принимать активное участие в делах предприятия, они не готовы сотрудничать с другими.

Второй фактор (26,2% дисперсии) включает показатели: безопасность, понимание эмоционального состояния коллег, владение тактиками убеждения, умение руководителя формировать команды и работать с ними. Структура фактора позволяет сделать вывод о важности для работников-универсалов эмоциональной составляющей взаимоотношений, признание необходимости наличия у руководителя социальной компетентности.

Третий фактор с дисперсией 27,4 сочетает показатели: отождествление себя с коллективом, признание. Структура фактора свидетельствует о желании работников получать признание среди членов коллектива.

После проведенного факторного анализа на двух предприятиях, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, гипотеза о сходстве факторов сплоченности для работников одного типа на разных предприятиях не подтвердилась. Хотя выделение типов работников в зависимости от социально-трудовых ролей является необходимым для определения однородных групп работников для последующего введения социально-трудовых резервов в действие, однако предложенную методику следует реализовывать для каждого предприятия в отдельности.

Во-вторых, необходимо отметить, что на обоих предприятиях есть множество социальных резервов как среди факторов сплоченности, так и социально-трудовых ролей. Это свидетельствует о том, что на предприятиях одновременно со значительным количеством экономических проблем есть и множество социальных проблем, которые касаются всех показателей сплоченности: культуры предприятий, которая оказалась далека от партисипативный, социально-психологического климата, эмоционального интеллекта и социальной компетентности руководителя.

В-третьих, такое значительное количество социальных резервов в условиях экономического кризиса требует проведения еще более глубокой диагностики, которая позволит не только знать факторы сплоченности, но и иметь информацию об их значимости. С этой целью предлагаем использовать метод экспертных оценок, который представляет собой способ получения информации об объекте исследования от экспертов, которыми выступают специалисты (профессионалы) в определенных областях знаний, и дальнейшую обработку этих данных.

Согласно В. Блюмберга и В. Глущенко [3] эксперты в значительной степени восполняют недостаток количественной информации относительно элементов системы.

А. Тельнов [4] предлагает следующие этапы экспертного опроса: подбор экспертов, проведение процедуры опроса экспертов, обработка полученных результатов. В данном исследовании были использованы наработки именно этого автора по выбору экспертов.

Количество экспертов, которые принимали участие в процессе экспертной оценки определены и обоснованы по формуле Бернулли [4]:

m =

t2 x r x g

M2

(1);

g где m - количество экспертов; t - доверительный коэффициент (2,63);

r - доля элементов выборки с наличием заданной признаки (доля более квалифицированных экспертов) (0,9); g - доля элементов выборки с отсутствием заданной признаки (доля менее квалифицированных экспертов) (0,1);

Mg - допустимая ошибка репрезентативности (0,25).

Таким образом, количество экспертов должно составлять:

m =

2,632 x 0,9 x 0,1

0,252

= 10

експертов

На основе этого расчета на обоих предприятии было выбрано по 10

экспертов.

В ходе исследования были организованы опросы экспертов для определения степени важности резервов в форме, приведенной в работе В. Блюмберга и В. Глущенко [3]:

а11, а21, ..., аі1, … аm1, а12, а22, …, аі2, ..., аm2,

(2);

а1j, а2j, …, аіj, ..., аmj, а1n, а2n, ..., аіn, ..., аmn где аij – ранг і-го резерва, полученный от j-го эксперта;

-

m – количество показателей, которые были оценены;

-

n – количество экспертов, которые принимали участие в опросе.

Проведенное исследование позволяет определить последовательность введения социальных резервов коллективного трудового потенциала на каждом предприятии.

На первом предприятии необходимо использовать резервы в следующей последовательности:

-

1) умение руководителя формировать команду и работать в ней;

-

2) умение руководителя мотивировать и стимулировать;

-

3) авторитет руководителя;

-

4) умение решать конфликты в коллективе;

-

5) получение признания за личный вклад;

-

6) ощущение себя частью коллектива;

-

7) знание тактик убеждения;

-

8) способность спокойно воспринимать ошибки;

-

9 )принятие решений текущим обсуждением;

-

10) готовность сотрудничать с другими членами коллектива;

-

11) руководство открыто к контактам;

-

12) определение стратегических направлений развития открытым взаимодействием сотрудников;

-

13) умение контролировать разрушительные эмоции;

-

14) умение анализировать свои эмоции;

Последовательность введения социальных резервов развития коллективного трудового потенциала в действие на втором предприятии следующая:

-

1) умение руководителя формировать команду и работать в ней;

-

2) получение признания за личный вклад;

-

3) способность руководителя делегировать полномочия;

-

4) умение руководителя управлять конфликтами;

-

5) готовность сотрудничать с другими членами коллектива;

-

6) умение создавать команду;

-

7) признание себя частью коллектива;

-

8) умение решать конфликты в коллективе;

-

9) способность спокойно воспринимать ошибки;

-

10) знание тактик убеждения;

-

11) принятие решений текущим обсуждением;

-

12) понимание состояния коллег и стремление участвовать в решении их проблем;

-

13) определение стратегических направлений развития открытой взаимодействием сотрудников;

-

14) стремление строить планы на будущее;

-

15) умение контролировать разрушительные эмоции.

Как показал проведенный анализ, наиболее критическим социальным резервом является социальная компетентность руководителя. Особенно это касается умения руководителя формировать команды и работать с ними. Первые ранги на обоих предприятиях эксперты отдали именно этому показателю социальной компетентности руководителя. Введение его в действие является одним из наиболее важных задач, которые стоят сегодня перед системой управления персоналом и предприятием. Полученный в исследовании результат находит поддержку и среди других исследователей. Так Ю. Афонин, А. Жабин, А Панкратов отмечают, что лидер XXI века является командным игроком, ведь лучших результатов можно достичь только за счет кооперации, а не конкуренции и индивидуальных достижений, поэтому отношения с подчиненными является одной из ключевых переменных успеха [5]. Менеджеры и лидеры не в состоянии сегодня эффективно управлять только за счет принятия решений и распространения приказов. Они должны стремиться к «кооперации» и заинтересованности сотрудников в успешном выполнении задач. Лидерство перестает быть индивидуальным, оно становится успешным в результате разделения, которое поддерживается ментально и в котором принимают участие работники компании. В такой ситуации лидеры не отдают команды, а становятся наставниками, отмечают С. Перминова и В Перминова [6].

Важным социальным резервом также является социальнопсихологический климат. Почти все показатели, которые его характеризуют, вошли в перечень резервов. Особенно это касается такого показателя как «получение признания за личный вклад», который на обоих предприятиях вошел в первую пятерку. Это свидетельствует о необходимости пересмотреть также и систему мотивации персонала предприятий, особенно ее нематериальный аспект.

На предприятии 1 важным резервом является умение решать конфликты в коллективе, а на предприятии 2 – умение руководителя управлять конфликтами. Хотя конфликт является одним из важных этапов развития системы, только грамотный перевод деструктивного конфликта в конструктивное русло приводит к победе справедливости, разрешению противоречий и тогда его результатом могут быть: улучшение взаимоотношений, качество совместной деятельности сотрудников, оздоровление морально-психологического климата. Таким образом, для реализации этого социального резерва следует развивать компетентность работников в сфере эффективного использования ресурсов конфликта, подготовить психологически их к взаимодействию с различными конфликтными явлениями, как с точки зрения непосредственного участия, так и управления ими.

Развитие социальной компетентности руководителя, конфликтологической компетентности, оздоровление СПК и другие социальные резервы коллективного трудового потенциала предполагают проведение обучения и воспитания, как членов коллектива, так и руководителя. Для этого следует воспользоваться наработками современной андрагогики, которая рекомендует для обучения взрослых использовать активные технологии обучения – тренинги.

Именно тренинг среди других социально-психологических методов позволяет реализовать необходимые психологические условия развития профессионального и личностного самосознания людей и актуализации их ресурсов, изменить их поведение и отношение к миру и другим людям, отмечает И. Вачков [7].

Преимущество тренинга перед другими методами заключается в том, что он позволяет взрослому человеку сознательно выбирать и выстраивать собственную траекторию обучения, выступая при этом активным участником образовательного процесса [8]. Кроме этого, следует отметить, что тренинг это всегда работа в группе, то есть он имеет все преимущества, которые имеет групповая форма работы по сравнению с индивидуальной [9]:

групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем;

группа отражает общество в миниатюре: делает очевидным такие факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм;

групповая работа предоставляет возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами;

в группе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров;

в группе участники могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем. Возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания;

группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Социальные резервы коллективного трудового потенциала - это неиспользованные в данный момент возможности, обеспечивающие качественное выполнение социально-трудовых ролей работниками и их сплоченность. Для эффективного управления коллективным трудовым потенциалом руководителям предприятий следует принимать меры по своевременной диагностике и использованию социальных резервов.

Методика диагностики социальных резервов развития коллективного трудового потенциала предполагает реализацию подготовительного этапа, сбора информации, аналитического этапа и разработки рекомендаций. Ее применение на двух предприятиях Харьковской области позволило получить информацию о состоянии выполнения социально-трудовых ролей персоналом и сплоченности коллектива.

Типологизация работников в зависимости от выполняемых социальнотрудовых ролей позволила выделить две группы работников: исполнители (преобладает выполнение исполнительских ролей) и универсалы (выполнение исполнительских, адаптивных и творческих). В результате определения факторов сплоченности для каждого типа работников было выявлено их значительное количество, что свидетельствует о низком уровне использования социального капитала на предприятиях. С целью систематизации выявленных резервов было проведено их ранжирование экспертами. Основными социальными резервами коллективного трудового потенциала предприятий являются социальная компетентность руководителя и социально-психологический климат. С целью использования выявленных резервов коллективного трудового потенциала следует провести обучение персонала предприятия с применением тренинговых методов.

Следующий этап работы авторов будет посвящен именно разработке комплекта тренингов для реализации социальных резервов коллективного трудового потенциала предприятий.

Список литературы Диагностика социальных резервов коллективного трудового потенциала

- Поршнева А.Г. Управление организацией: учебн./Поршнева А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А.-М.: ИНФРА-М, 2000. -669 с.

- http://expres.ua/main/2013/05/02/86546-pakrashchennya-ukrayinciv-2013-mu-naymensha-zarobitna-plata-yevropi

- Блюмберг В. А. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов/В. А. Блюмберг, В. Ф. Глущенко. -Л.: Лениздат, 1982. -160 с.

- Тельнов А. С. Управлiння якiстю працi на промисловому пiдприємствi: /А. С. Тельнов. -Хмельницький: ХНУ, 2005. -290 с.

- Афонин Ю. А. Социальный менеджмент: /Ю. А. Афонин, А. П. Жабин, А. С. Панкратов. -М.: Изд-во МГУ, 2004. -320 с.

- Пермiнова С. О. Ефективне лiдерство в умовах глобалiзацiї ринку/С. О. Пермiнова, В. О. Пермiнова//Науковi працi Кiровоградського нацiонального технiчного унiверситету. Економiчнi науки, вип. 17 -Кiровоград: КНТУ, 2010. -С. 59-67.

- Вачков И.В.Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы/И.В. Вачков. -М.: Эксмо, 2007. -416 с.

- Артемова Л. Особливостi професiйної освiти дорослих/Л. Артемова//Модернiзацiя професiйної освiти i навчання: проблеми, пошуки i перспективи: зб. наук. пр./. -К.: Iнститут професiйно-технiчної освiти НАПН України, 2011. -С. 152-164

- Kjell Erik Rudestam. Experiental Groups in Theory and Practice Monterey, Calif.: Brooks/Cole, 1982; М.: Прогресс, 1990 -СПб.: Питер Ком, 1998//http://nkozlov.ru/library/psychology/d4601/