Диагностика уровня творческого мышления студентов в процессе обучения и воспитания в высшей школе. *Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (Госзадание № 2 от 16 марта 2013 года)

Автор: Ганина Наталья Николаевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается диагностика уровня креативного мышления студентов с целью дальнейшего развития их творческого потенциала. Анализируется динамика формирования креативности студентов-первокурсников.

Креативность, креативное мышление, психодиагностическая методика, педагогические условия, педагогические технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148320906

IDR: 148320906 | УДК: 378

Текст научной статьи Диагностика уровня творческого мышления студентов в процессе обучения и воспитания в высшей школе. *Работа проводилась при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (Госзадание № 2 от 16 марта 2013 года)

нового. Нетворческих личностей нет, однако далеко не все реализуют свой потенциал [15].

Как считают большинство исследователей, креативность поддается развитию. Для этого необходимо определить такие организационно-педагогические условия, которые будут способствовать развитию креативности и тем самым обеспечат эффективность учебного процесса. Основой организационно-педагогических условий является взаимодействие студента и преподавателя, а также осознание и принятие креативной деятельности, способность к восприятию всего нового, благоприятная творческая атмосфера на занятиях, компетентность преподавателя [14, с. 174].

В настоящее время для изучения уровня развития творческого мышления (креативности) детей наиболее известными и часто применяемыми являются следующие психодиагностические методики: вербальные и образные тесты творческого мышления Э.П. Торренса, тест отдаленных ассоциаций С. Медника, методика А.С. Лачинса «Гибкость мышления» и батарея тестов креативности, созданная Е.Е. Туник на базе креативных тестов Дж. Гилфорда.

Большинство тестов являются модификацией тестов Дж. Гилфорда, так как основные показатели определяются факторами, установленными в исследованиях этого ученого, а именно:

– беглость (легкость, продуктивность, быстрота творческого мышления). Она определяется общим числом ответов;

– гибкость (гибкость творческого мышления, способность к быстрому переключению с одного вида деятельности на другой);

– оригинальность (своеобразие творческого мышления, необычность подхода к проблеме);

– точность (стройность, логичность творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели) [17, с. 8].

Следует отметить, что в настоящее время довольно часто проводятся разного рода эксперименты, одной из основных целей которых является исследование динамики формирования, а также диагностика уровня сформиро-ванности / несформированности той или иной компетенции обучающихся: диагностика исходного уровня сформированности социокультурной компетенции у студентов неязыковых факультетов педагогического вуза при изучении иностранных языков средствами информационно-коммуникационных технологий [2]; анализ результатов экспериментальной проверки диагностической программы развития информационно-коммуникационной компетенции студентов [5]; диагностика сформированности когнитивного компонента готовности к социально-бытовой ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья [13]; диагностика сфор-мированности личностного компонента готовности к социально- бытовой ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья [12] и др.

Исследование, проведенное нами на базе Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева, ставило своей целью отслеживание динамики развития творческого мышления студентов-первокурсников. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью формирования творческой компетентности у студентов педагогического вуза как интегральной характеристики личности учителя. Профессия педагога – одна из тех профессий, которые напрямую связаны с творчеством. По мнению В.А. Сла-стенина и И.Ф. Исаева, содержание и организацию труда учителя можно правильно оценить, лишь определив уровень его творческого отношения к своей деятельности. Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень использования им своих возможностей для достижения поставленных целей. Творческий характер педагогической деятельности поэтому и является важнейшей ее особенностью [16].

В ходе исследования нами использовались методика гибкости мышления А.С. Лачинса и опросник креативности Д. Джонсона. В выборку вошли студенты 1-го курса (15–16 лет), обучающиеся по программе подготовки учителей для среднего (полного) общего образования. Были сделаны два экспериментальных среза: в начале и в конце первого учебного года.

Отметим несколько моментов, связанных с процедурой проведения тестирования по методике гибкости мышления А.С. Лачин-са. Перед началом тестирования была создана благоприятная психологическая атмосфера. Согласно методике испытуемым предлагалось написать фразу «В поле уже таял снег» четырьмя разными способами [6, с. 340]. Обра- ботка и анализ полученных данных включали: подсчет количества букв в каждом задании, вычисление среднего значения для трех заданий, определение коэффициента креативной гибкости.

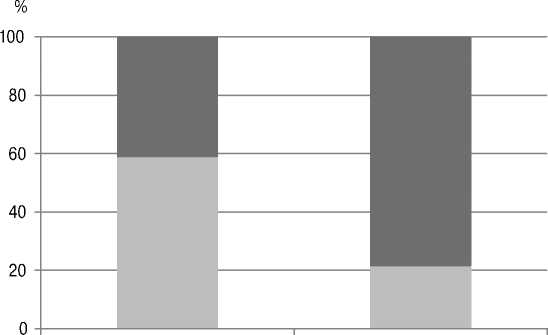

Анализ результатов первого экспериментального среза показал, что 41,3% испытуемых имеют коэффициент креативной гибкости в пределах от 0,5 до 1. Это свидетельствует о том, что эта группа студентов обладает пластичным мышлением, легко и быстро переходит от одной деятельности к другой, оперативно реагирует на изменение входной ситуации, способна принимать адекватные решения. У 58,7% респондентов был выявлен низкий уровень креативной гибкости, то есть эта группа испытуемых не способна быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации, испытывает затруднения в изменении субъективной программы деятельности.

Результаты второго экспериментального среза, проведенного после года обучения в вузе, позволяют говорить о четком проявлении положительной динамики уровня творческого мышления студентов. В отличие от первого экспериментального среза, во втором преобладающей становится группа студентов, чей коэффициент креативной гибкости превышает предел 0,5 (78,6% испытуемых). Численность группы

Первый срез Второй срез

■ Кгиб выше 0,5 ■ Кгиб ниже 0,5

Рис. Результаты первого и второго срезов по методике гибкости мышления А.С. Лачинса Примечание. Кгиб – коэффициент креативной гибкости

студентов с коэффициентом креативной гибкости ниже среднего (0,5) уменьшилась на 37,3 %.

Следует отметить, что студенты с достаточно низким коэффициентом креативной гибкости отнюдь не считаются нами некреативными. В данном случае мы придерживаемся точки зрения В.Н. Дружинина, который считает, что человек, давший оригинальный, творческий ответ, заведомо обладает креативностью. Но если даже человек не дает творческого ответа в свободной ситуации, то это еще не свидетельство отсутствия у него креативности. С помощью тестов креативности мы можем выявить креативы, но не можем точно определить не-креативы. Причиной этого является спонтанность проявлений креативности и неподвластность этих проявлений внешней и внутренней регуляции [4].

Тем не менее сравнительный анализ результатов первого и второго срезов по методике гибкости мышления А.С. Лачинса позволяет сделать вывод о достаточно ярко выраженном проявлении положительной динамики уровня творческого мышления студентов в первый год обучения в вузе (рис.).

Нами был проведен также анализ творческого мышления студентов с использованием опросника креативности Д. Джонсона. Оценку надежности опросника креативности Д. Джонсона в нашей стране провела Е Е. Туник. Полученные ею данные свидетельствуют о «возможности применения опросника креативности Д. Джонсона в качестве психодиагностического инструмента для оценки творческих проявлений, доступных прямому наблюдению [17, с. 38]. Опросник креативности фокусирует наше внимание на тех элементах, которые связаны с творческим выражением самого себя. Это объективный, состоящий из восьми пунктов список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. Опросник Д. Джонсона был основан на двух подходах к проблеме проявления креативности. Первый: по Э.П. Торренсу, креативность проявляется тогда, когда существует дефицит знаний, а также в процессах включения информации в новые структуры и связи, идентификации недостающей информации, поиска новых решений, их проверке, сообщения результатов. Второй: по Д. Джонсону, для поведения, возможного для наблюдения, креативность проявляется как неожиданный, с позитивной опорой исполнителя на самого себя как продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия [17, с. 37].

В обобщенном виде динамика формирования креативности студентов по результатам двух опросов по опроснику Д. Джонсона отражена в таблице.

Среди значений уровней креативности на начальном этапе экспериментальной работы (первый опрос) у студентов преобладал низкий уровень креативности, в то время как на завершающем этапе (второй опрос) – высокий и очень высокий. Величина значения очень высокого и высокого уровней креативности в процессе эксперимен-

Таблица

Динамика процесса формирования креативности студентов по опроснику Д. Джонсона

|

Уровень креативности |

Количество студентов |

% |

|

Первый опрос |

||

|

Очень высокий |

0 |

0 |

|

Высокий |

14 |

23,4 |

|

Средний |

11 |

18,3 |

|

Низкий |

23 |

38,3 |

|

Очень низкий |

12 |

20 |

|

Второй опрос |

||

|

Очень высокий |

15 |

25 |

|

Высокий |

22 |

36,7 |

|

Средний |

10 |

16.7 |

|

Низкий |

11 |

18,3 |

|

Очень низкий |

2 |

3,3 |

|

Общее количество студентов |

60 |

|

та значительно изменилась в сторону увеличения: 0 человек – при первом опросе, 15 – втором (очень высокий уровень); 14 человек – при первом опросе и 22 – втором (высокий уровень). Таким образом, данные первого и второго опросов по опроснику креативности Д. Джонсона также свидетельствуют о положительной динамике уровня креативности студентов-первокурсников.

Таким образом, проведенное исследование является попыткой диагностики динамики творческого мышления первокурсников в вузе. Результаты эксперимента с использованием методики гибкости мышления А.С. Лачинса и опросника креативности Д. Джонсона позволяют сделать вывод о четком проявлении положительной динамики формирования креативности студентов на первом курсе обучения в вузе. Число студентов с высоким коэффициентом креативной гибкости возросло с 41,3 до 78,6% (методика гибкости мышления А.С. Лачинса). Очень низким и низким уровнем творческих способностей, согласно опроснику креативности Д. Джонсона, при первом опросе обладало 35 человек из 60, а при повторном – 13. Студентов с очень высоким уровнем креативных способностей при первом опросе обнаружено не было, но во втором их зафиксировано 15 человек. По нашему мнению, ярко выраженная положительная динамика формирования креативности студентов объясняется выполнением преподавателями вуза следующих педагогических условий, направленных на развитие творческой активности обучающихся.

-

1. Включение в учебный план спецкурсов, способствующих развитию познавательных потребностей и творческой активности студентов в условиях индивидуального подхода с учетом их мотивационной направленности.

-

2. Реализация идей профильного обучения как средств дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющих за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности студентов, создавать условия для их обучения в соответствии с их профессиональными интересами.

-

3. Организация сотворчества преподавателей и студентов путем включения последних в учебно-познавательную и научно-исследовательскую деятельность.

-

4. Предметно-информационная оснащенность образовательной среды вуза (наличие в вузе достаточного количества дидактических материалов, виртуальных тренажеров, компьютерных программ, способствующих развитию креативности).

-

5. Применение нетрадиционных методик в обучении.

Очень важным моментом, на наш взгляд, является внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии проблемного обучения, так как оно в настоящее время представляет собой одно из перспективных направлений активизации учебного процесса в высшем учебном заведении [1]. И, как считают многие ученые, способствует развитию творческого мышления студентов [8, 10, 11].

Для расширения практики образовательных стажировок в международных научных и производственных центрах, а также активизации межвузовского академического обмена в Мордовском государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева разрабатывается программа развития мобильности молодых ученых, создаются Центры международного сотрудничества и молодежных педагогических инициатив с целью массового привлечения студентов к инновационным процессам и создания для них возможностей участия в деятельности малых инновационных предприятий [18, с. 88].

В институте созданы условия для интересной и разнообразной культурно-досуговой и художественно-творческой деятельности. Работают вокальная и хореографическая студии, школы вожатского мастерства, театрального искусства и др. [7, с. 11].

Таким образом, результаты экспериментального исследования и анализ полученных данных позволяют сделать следующие выводы:

– педагогические технологии, внедренные в практику Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Ев-севьева, обеспечивают успешное развитие творческого потенциала студентов;

– подготовка будущих педагогов ориентирована на развитие креативной личности в условиях профессиональной подготовки, что способствует становлению и развитию творческого потенциала специалиста и его самоактуализации в профессиональной сфере;

– формирование креативности студентов происходит в условиях индивидуального подхода с учетом их мотивационной направленности.