Диалектика подготовки кадров в высшем образовании на современном этапе развития экономики. Методический аспект.

Автор: Романишина Татьяна Сергеевна, Коновалова Елена Евгениевна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 4 т.16, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен результат авторского анализа проблем и перспектив развития высшего экономического и гуманитарного образования в современной России. Исследованы вопросы диалектики подготовки кадров в высшем образовании. Затронут методический аспект формирования основных требований к перечню требований по соблюдению баланса образования, востребованного на рынке труда, а также образования, требуемого для развития общественных систем и экономических отношений на уровне макросистем. Предложен результат проведенного экспертного интервью, с целью выявления наиболее значимых проблем развития системы высшего образования в России. Указаны аспекты данного проблемного дискурса, как аспект соотношения фундаментальных и практических знаний, академической науки и бизнес-образования. А также представлен опыт развития методологических систем повышения качества образовательного процесса в условиях применения цифровых технологий, инструментов и сервисов. Рассмотрена и доказана необходимость формирования цифровой культуры не только студента, но и преподавателя в контексте решения задач цифрового развития экономических систем.

Высшее образование, бизнес-образование, методика обучения, методология, качество образования, подготовка кадров, коммуникативные технологии в обучении

Короткий адрес: https://sciup.org/140297221

IDR: 140297221 | УДК: 331.545 | DOI: 10.5281/zenodo.7716012

Текст научной статьи Диалектика подготовки кадров в высшем образовании на современном этапе развития экономики. Методический аспект.

Submitted: 2022/09/01.

Accepted: 2022/10/12.

СЕРВИС plus

2022 Том 16 №4

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Методологическая основа высшего образования в современной России неоспоримо формируется на базе традиционных подходов к познанию и обучению на основе фундаментальных научных знаний. Однако, существующие требования современных экономических и общественных моделей внедрения результатов образования в контекст общественного развития трактует новые требования к формированию универсальных специалистов, способных отражать в себе не только и не столько навыки теоретика, сколько практика, готового к решению актуальных и часто креативных или наоборот очень стандартизированных задач работодателя. В результате чего наблюдается серьезный цивилизационный запрос на развитие инструментов образовательного процесса, предполагающий новые методологические решения в части создания образовательных решений.

Учитывая специфику времени, традиционная наука находит своё отражение в классических университетских курсах. Однако, классическая экономическая теория, или, например, философия, культурология, психология, встречают на своем пути эффект невостребованности или даже потери актуальности. Что часто обосновывается формированием курсов уровня бакалавриата без учета требования освоения фундаментальных знаний.

На примере вс той же экономической теории, заметим: при формировании базовых компетенций специалиста, образовательная программа всегда содержала такие элементы, как история экономических учений, микро и макроэкономика. Она постепенно формировала у обучающегося комплексное представление об экономических отношениях. Давала взвешенное и четкое представление о том, как был сформирован, а не продиктован понятийный аппарат. Излагала необходимые базовые категории, спрос, предложение, издержки, цена и др. Создавала прецедент взаимосвязи данных понятий на фундаментальном уровне. И, казалось бы, три главных вопроса экономики: что, когда и в каком объеме производить, - были обеспечены серьезным фундаментальным ответом. В настоящем же система бакалавриата существенно урезала часы для прохождения фундаментальных тем. Долгое время считалось, что тенденция развития практических навыков студента во многом отменяет, отстающие от требований цифровой экономики, тренд создания фундаментальных специалистов, не способных выдавать быстрые решения.

Диалектика данного вопроса заставляет нас задуматься о том, на сколько полезным и эффективным становится тот или иной подход. Каковы изменения требований системы, а не рынка, прошу обратить на это максимально большое внимание, к сегодняшнему выпускнику уровня системы высшего образования. В настоящем исследовании необходимо обратить внимание, на сформированные эффекты и реальные тренды изменения цивилизационных рамок и подходов к оценке эффективности методологических решений в области высшего образования.

Нормальным становится принятие в академической среде тезиса о том, что излагаемые законы экономики и других наук гуманитарного блока не соответствуют ряду изменений и процессов в социально-экономической формации общественных отношений. А значит, увеличивается количество авторских, и чаще не научных, а практических курсов, методик и тренингов, транслирующих возможности и технологии биз-нес-образования в коммуникативном пространстве высшего образования. Подобные обстоятельства воспринимаются двояко. Во-первых, можно отметить необходимость внедрения инновационных подходов в образовании, как объективную реальность, вызванную динамикой развития цифровой экономики. Такие решения во многом успешно применяются на старших курсах обучения, однако губительны для студентов младших курсов. Во-вторых, существует эффект краткосрочной полезности подобных курсов и решений, поскольку не всегда удовлетворяет запросу государства на формирование специалистов, в том числе, гуманитарного блока, способных принимать стратегические, концептуальные решения. А не только удовлетворять запросы рынка труда в обозримом настоящем.

Российская научная школа во многом находится на пороге нового витка разрешения данной диалектической проблемы. Время реализации реформы образования, с переходом к болонской системе, позволило сформировать навыки и технологии, методически обеспечивающие подготовку специалистов, требуемых в условиях рынка. В тоже время коммуникативный кризис в геоэконо-мическом пространстве показал узкие места российской модели образовательного процесса. А вызовы последнего года вынудили вновь пересмотреть процесс получения высшего образования уже на государственном уровне.

Экспертами отрасли признается, и успех советской системы высшего образования, с традиционными методами подготовки специалистов, и опыт, накопленный в последнее десятилетие, по подготовке бакалавров. Экспертное сообщество признает, что российские ВУЗы сформировали коммуникативный и методологический опыт по составлению авторских адаптивных методик преподавания дисциплин гуманитарного блока, в большинстве случаев речь о блоке экономических дисциплин. При этом разработка учебно-методических комплексов дисциплин осуществляется не только практиками, приглашенными к работе в университетах, но и прежде всего под руководством опытного профессорско-преподавательского состава.

Но и тут внедрение эффективной методологии упирается в ряд ограничений системы. Как правило, адаптивный курс формируется только под условия конкретной образовательной программы, и с учетом официальной позиции ВУЗа и действующего на его площадке учебно-методического объединения. Согласно действующему образовательному стандарту, ВУЗ предлагает к разработке материалы учебно-методических комплексов и даже рабочих программ перечню предприятий партнеров. И тут, как правило, перечень участников всегда ограничен и учитывает те требования и аспекты, которые необходимы только этим представителям рынка. Также в силу сложившихся условий рыночных отношений, университеты не готовы даже в формате сетевого взаимодействия проводить взаимное рецензирование и качественную экспертизу полноты и актуальности разработанных образовательных продуктов. Каждый ВУЗ стремится создать собственный уникальный контент. А значит, один и тот же профессиональный стандарт на разных образовательных площадках реализуется с помощью различных моделей и технологий. Важным аспектом становится и привязка образовательного продукта к его автору, разработчику и часто единственному ретранслятору данного научного знания. Что безусловно говорит о невозможности тиражирования и внедрения лучших практик в оперативном формате.

Модным инструментов методологического развития гуманитарного знания в экономических отношениях на площадках российских университетов становится создание инструментов и пространств бизнес-образования, таких как бизнес-школы, авторские курса, бизнес-инкубаторы и т.п. Как правило, каждый из таких инструментов снабжается уникальными решениям в части программного наполнения и прикладным механизмом формирования навыков и умений. Важно заметить, что доступность освоения подобных программ зачастую остается спорной в контексте платности освоения данных курсов. А значит, общая доступность этих инструментов для студентов остается недостаточной. И в итоге выпускник уровня высшего образования может выйти из университета с заведомо низкой конкурентной позицией на рынке труда. Не получив достаточных знаний на требуемом технологическом уровне, выпускник формирует предубеждение неприменимости академического знания в реальном секторе экономики.

Болонская система подготовки экономистов и отраслевых менеджеров формирует дефицит академических часов на получение теоретического материала фундаментального значения. В тоже время, бакалавру доступен набор базовых единиц, с практик ориентированным знанием, где формат заданий и методика их выполнения зачастую не адаптированы к экономике нового времени, не учитывают условий цифровизации и сложности коммуникативного процесса в общественной формации. Что же касается возможности реализации образовательных программ при перечне дисциплин по выбору, эти элективные курсы часто взаимно исключают обязательные части комплексного гуманитарного и экономического знания. Сама система выбора ставит студента в позицию лица,

2022 Том 16 №4

определяющего не только вектор своего профессионального развития. Но, прежде всего, лица определяющего перспективу развития и сохранения фундаментального знания в профессии и отраслевом коммуникативном пространстве. В результате чего, формируется рынок труда, с острым дефицитом специалистов, обладающих наборов не популярных, а значит, чаще всего сложных фундаментальных знаний. [7]

В подобной концепции магистратура, как уровень высшего порядка, странным образом, согласно учебному плану реализуемых образовательных программ, зачастую делает упор на общетеоретические знания. И позволяет уже сформированным, как мы понимаем, не универсальным специалистам рынка труда переходить к основам обучения фундаментальных теоретических концепций и законов. В контексте выявленного противоречия, следует обратить внимание на необходимость пересмотра расставленных акцентов. Предложить в обозримом будущем пересмотреть структуру освоения образовательных программ, с учетом золотого правила «от теории к практике», а никак не наоборот. Таким образом логика образовательных программ должна быть пересмотрена, как и логико-временная модель изучения модулей дисциплин. Она должна обеспечивать не только своевременность, но и полноту знания, соответственно уровню образовательного процесса. [6]

Как уже отмечалось выше, существует проблема несвязности различных научных и методических школ в условиях подготовки кадров для одной страны. Но есть и ещё одна важная особенность развития регионального рынка высшего образования. Предъявляемая к актуальным образовательных технологиям задача, - подготовка специалистов экономического и социального блока с ориентацией на запросы и потребности локального рынка конкретной территории. Зачастую, при формировании учебно-методических материалов федерального масштаба, никак не отражается требование адаптации учебного курса и его содержания не только к макроэкономическим, но и к мезоэкономическим условиям ведения хозяйствования.

Важным является включение в общий образовательный контур основ регионалистики и механизмов регулирования локального рынка. Часто общефедеральный подход лишает выпускников ВУЗов (прежде всего филиальной сети) возможности быстро ориентироваться в пространстве муниципальной экономики и региональных возможностях применения полученных знаний на рынке труда, сформированном местными бизнес-единицами. [5]

Выделяя общие черты профессионального и высшего образования, эксперты рынка образования неоспоримо говорят о том, что изменения последних лет делают ставку на такие явления, как: цифровизация процесса, доступность и вариативность материала, демократизация процесса потребления образовательной услуги, диверсификация образовательного продукта, часто даже путем его излишнего дробления, открытость и интернационализация, трансформация содержания, методологии и методов коммуникативного воздействия. Изменяется и самоценность образования, не как процесса развития личности, а как инструмента получаемого, вследствие потребленной услуги.

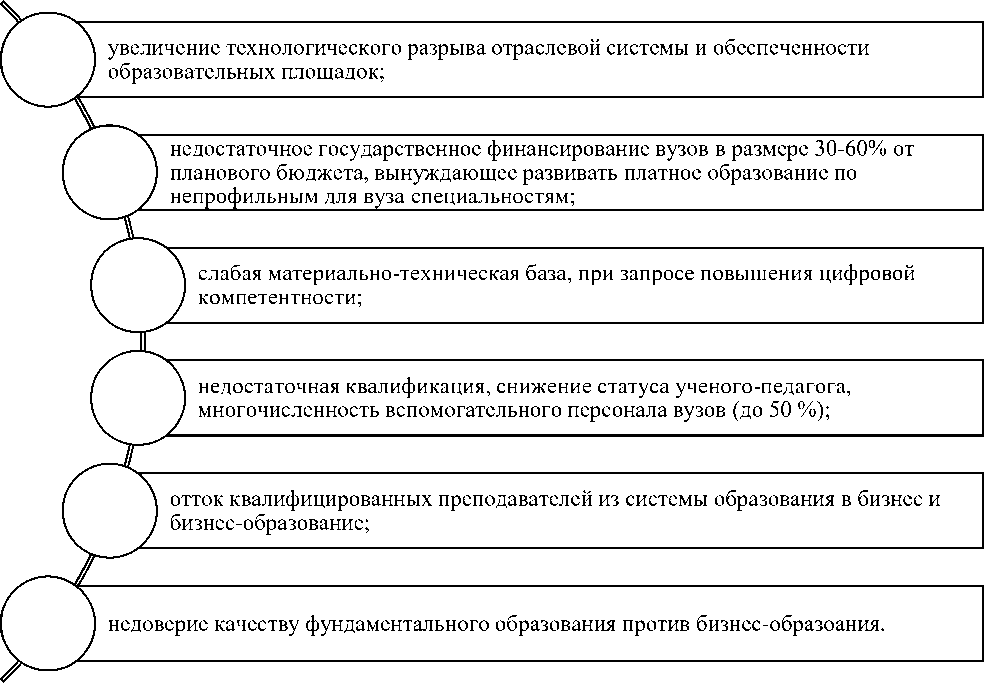

Проблемы, определяющие сложность методологических изменений в системе высшего образования, при получении гуманитарного или экономического образования, во многом были перечислены выше. Однако, в процессе подготовки настоящего исследования, они были сформулированы по итогам проведённых экспертных интервью. Экспертами выступили представители 20 федеральных университетов из числа профессорско-преподавательского состава, преподаватели экономических и гуманитарных дисциплин. Наиболее важные и часто упоминаемые, масштабные барьеры изменений методологического подхода в процессе формирования качественного образовательного процесса, представлены ниже на рисунке 1. [2]

В результате, становится очевидным, что рост популярности бизнес-образования в России, как более адаптивного и удобного к изменениям, приводит к снижению эффективности системы подготовки кадров в федеральной системе. При этом определение самому бизнес-образованию на государственном нормативном уровне до сих пор не закреплено. А значит, неизбежно существует рынок теневых образовательных проектов, неподконтрольный и часто неподотчетный в своем методическом наполнении. В таких реалиях бизнес-образование, которое ставит своей целью только извлечение прибыли, скорее вредит, а не помогает фундаментальным площадкам. Однако, такой формат образования позволяет максимально быстро формировать ряд цифровых и иных компетенций, вне образовательного стандарта.

Так к уже сложившимся видам компетенций, отраженным в системе учебно-методических материалов действующих образовательных программ, добавляются и дополнительные.

Обязательными часто признаются: учебнопознавательные компетенции; информационные компетенции; коммуникативные компетенции.

Дополнительно выделяются:

-

1) Личностные компетенции — нацеленные на саморазвитие личности и продуктивное взаимодействие с социумом.

-

2) Метапредметные компетенции — направленные на способность саморазвития и самообразования.

-

3) Предметные компетенции — направленные на осознание специфики предмета и обретения навыков по получению знания в его рамках.

-

4) Универсальные компетенции — это качества личности, от которых зависит успех как в профессиональной деятельности, так и в других областях: способность ставить цели и планировать их достижение, культурная компетентность, коммуникабельность, аналитические способности, лидерские качества, умение создавать и осуществлять проекты, информационная и цифровая компетентность и др.

Рис. 1 – Проблемы формирования и внедрения новых методологических решений в системе высшего образования .

2022 Том 16 №4

Большинство экспертов сегодня заявляют о необходимости в процессе обучения развития прежде всего универсальных навыков студента, как будущего специалиста и личности. [1]

В условиях цифровой экономики для студента в системе высшего образования важным аспектов становится формирование цифровой культуры, как системы ценностей, установок, норм и правил поведения, которую принимает, поддерживает и транслирует команда цифровой трансформации.

Востребованные компетенции цифровой среды включают в себя следующий перечень требований:

-

1) Базовые цифровые компетенции – минимально необходимый уровень знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повседневной и профессиональной деятельности;

-

2) Личностные компетенции – (softskills) в сфере цифрового развития – группа компетенций, отражающая индивидуальные особенности личности, позволяющие успешно участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации и проектах цифрового развития;

-

3) Профессиональные компетенции – (hardskills) в сфере цифрового развития –группа компетенций, связанных с функциональным использованием методов и инструментов управления процессами, проектами, продуктами цифровой трансформации и регулярным решением сложных профессиональных задач в цифровой среде.

Для формирования цифровой компетентности студентов необходимой в экономике знаний, так же, как и в экономике современного потребления, стоит отдельно определять подходы и требования методологии эффективного образовательного процесса. При этом стоит учитывать несколько аспектов цифровой компетентности:

-

1) Информационная и медиа компетентность знания, умения, мотивация и ответственность, связанные с поиском, пони манием, организацией, архивированием цифровой информации и

- ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео).

-

2) Коммуникативная компетентность знания, умения, мотивация и ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различными целями.

-

3) Техническая компетентность знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения различных задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.

-

4) Потребительская компетентность знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей.

Практика формирования цифровой компетентности студентов необходимой в экономике знаний может быть успешной не только в формате площадок бизнес-образования. Методология развития системы высшего экономического образования может включать интеграцию в традиционный образовательных процесс цифровых методов и технологий. Применение ряда цифровых инструментов и сервисов успешно реализуется на площадках ведущих ВУЗов страны. При этом их возможности раскрываются не только при проведении практических и семинарских занятий, но и успешно дополняют лекционные занятия. [3]

В условиях цифровизации образовательных площадок, а также развития системы онлайн образования, интеграция данных инструментов и сервисов проходит достаточно быстрыми темпами. Период пандемии не оставил выбора и продемонстрировал успех применения каждого отдельно взятого цифрового сервиса в целях повышения качества и наполненности образовательного процесса.

Опыт преподавателей Финансового университета по внедрению цифровых технологий

2022 Vol. 16 Iss. 4

в преподавание базовых и специальных учебных курсов был объединен в условиях работы учебно-методического объединения и представлен для дальнейшей интеграции в образовательный процесс. Результаты данного иссле- дования отражены в Таблице 1. И представляют собой комплексный взгляд на современные возможности повышения эффективности образовательного процесса в условиях различных методов обучения. [4]

Табл. 1 - Цифровые технологии в преподавании. Опыт Финансового университета.

|

Методы обучения |

Технологии обучения |

Цифровые инструменты и сервисы, актуальные на декабрь 2022 г. |

|

Методы проблемного обучения |

Аналитические дискуссии Дебаты Кейс-технология Мозговые штурмы |

AhaSlides, Learningapps, Google Jamboard, Google Forms, Miro, LucidChart |

|

Метод геймификации |

Симуляции Деловые игры Ролевые игры Квест-технология |

Симуляторы, тренажеры, он-лайн-курсы, GetLocus, сервисы для видеосвязи: Mail.ru видеозвонки, Pruffme, Яндекс.Те-лемост, VideoMost, TrueConf, WebinarRu |

|

Практические методы |

Технология мастерских Квест-технология Кейс-технология Мастер-классы |

AhaSlides, Google Jamboard, Google Forms, YouGile, LucidApp, RuTubeи др. |

|

Методы интерактивного обучения |

Мозговые штурмы Круглые столы (дискуссия, дебаты) Кейс-технология Деловые игры Ролевые игры Мастер-классы |

Онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, SpatialChat, AhaSlides, Google Jamboard, Google Forms, Miro,LucidChart, социальные сети (ВКонтакте, Телеграм) и др. |

|

Наглядные методы |

Обучающее видео Образовательные скринкасты Схемы и графики |

Miro, LucidApp,GetLocus |

Подобная схема работы позволяет преподавателю высшей школы развивать не только навыки студента, но и самому совершенствовать систему подачи материала. Что повышает и уровень учебно-методического оснащения дисциплин. А также формирует востребованные и актуальные навыки студента, способного к ретрансляции успешных технологических решений в сфере гуманитарного знания.

Рассмотрев некоторые аспекты современного высшего образования в контексте трансформации научных взглядов на изложение экономических и гуманитарных дисциплин, можно сделать ряд выводов.

-

1) Фундаментальные знания не позволяют подготовить конкурентоспособного специалиста на рынке труда, без формирования навыков практического применения полученных теоретических основ.

-

2) Прикладные знания полезны и удобны для решения частной задачи трудоустройства конкретного человека. Но не могут быть в приоритете при формировании специалиста будущего, способного к решению комплексных отраслевых задач.

2022 Том 16 №4

-

3) Система освоения экономических и гуманитарных дисциплин должна быть подчинена логико-временной модели «от теории к практике», а не наоборот.

-

4) Актуальная методология требует пересмотра акцентов образовательных курсов и исключения популистских выборов изучаемого массива знаний без ущерба комплексному отраслевому и региональному развитию.

-

5) Эффективная методология не вправе замыкаться на конкретных возможностях единичных научных школ образовательных пространств. Она

должна формировать большее сетевое взаимодействие для качественной экспертизы методов и технологий, включенных в образовательный процесс.

-

6) Подготовка специализированных программ и основных учебных образовательных программ должна осуществляться с учетом потребностей в компетенциях, актуальных в информационной, инновационной и креативной экономике.

-

7) Методология развития системы высшего образования должна учитывать не только условия внедрения инновационных решений, но развития цифровой культуры на всех уровнях научного познания.

Список литературы Диалектика подготовки кадров в высшем образовании на современном этапе развития экономики. Методический аспект.

- Андреева Ю. С. О некоторых проблемах подготовки современных кадров / Ю. С. Андреева // Научно-технический startup 2021: Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 10 января 2022 года. - Петрозаводск: Международный центр научного партнерства "Новая Наука" (ИП Ивановская И.И.), 2022. - С. 60-63.

- Белый В. Ю. Проблемы подготовки современных молодых кадров / В. Ю. Белый, И. Я. Львович // Молодежь и XXI век - 2022: Материалы 12-й Международной молодежной научной конференции. В 4-х томах, Курск, 17-18 февраля 2022 года / Отв. редактор М.С. Разумов. Том 2. - Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. - С. 231-234.

- Бойкова А. В. Проблемы подготовки кадров для цифровой экономики / А. В. Бойкова, Л. В. Конакова // Экономика и предпринимательство. - 2022. - № 4(141). - С. 1236-1239.

- Константинов А. В. О проблемах подготовки кадров в организациях / А. В. Константинов, В. Н. Фролов // Молодежь и системная модернизация страны: Сборник научных статей 7-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых. В 5-ти томах, Курск, 19-20 мая 2022 года / Отв. редактор М.С. Разумов. Том 3. - Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. - С. 126-128.

- Маркетинговый анализ роли университетов в социально-инфраструктурном развитии регионов / Т. С. Романишина, Н. А. Дадаян, А. А. Максаев, И. А. Шумакова // Экономика устойчивого развития. - 2021. - № 2(46). - С. 142-148.

- Романишина Т. С. Партнерство Серпуховской Торговопромышленной палаты и высших учебных заведений в области развития кадрового потенциала региона / Т. С. Романишина // Наукоград наука производство общество. - 2015. - № 1. - С. 47-51.

- Романишина Т. С. Региональный аспект подготовки менеджеров для высокотехнологичных отраслей промышленности с использованием механизма партнерства института ТПП и высших учебных заведений в Московской области (на примере города Серпухов) / Т. С. Романишина // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: Материалы III международной научно-практической конференции, Москва, 14 мая 2015 года. - Москва: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2015. - С. 394-400.

- Романов Е. В. Проблемы подготовки кадров для цифровой экономики / Е. В. Романов, Е. В. Романова // Современный менеджмент: теория и практика: Материалы VII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Магнитогорск, 28-29 января 2022 года/Под общей редакцией Н.В. Кузнецовой. - Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2022. - С. 18-23.

- Савотина Н. А. Проблемы профессиональной подготовки кадров: зоны риска и предлагаемые решения / Н. А. Савотина // Современные проблемы профессионального образования: тенденции и перспективы развития: Сборник научных статей II Всероссийской научно-практической конференции, Калуга, 12 ноября 2021 года. - Калуга: ФБГОУ ВПО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского", 2022. - С. 41-46.