Диалектная вариантность фитонима «шиповник» в мокшанском языке

Автор: Левина Мария Захаровна, Гришунина В.П.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Языковая палитра

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы распространения и происхождения в диалектах мокшанского языка наименований шиповника, который в Мордовии произрастает повсеместно и для обозначения которого используется множество лексем.

Диалекты и говоры мокшанского языка, территориальное распространение, названия шиповника, распространение фитонима, лексема, принципы номинации, этимология слов

Короткий адрес: https://sciup.org/14722940

IDR: 14722940

Текст научной статьи Диалектная вариантность фитонима «шиповник» в мокшанском языке

В лексической системе мокшанских говоров на основе семантического тождества при некотором различии в звучании или морфологической характеристике противопоставляются разнодиалектные фономорфологические варианты слова, которые представлены фонетическими (акцентными и фонематическими) и лексикословообразовательными вариантными образованиями.

Вариантные диалектные различия, базирующиеся на противопоставлении вариантов одного и того же слова, делятся на две группы в зависимости от того, что лежит в основе противопоставления: семантическое тождество или тождество материальное.

Изучение варьирования слова в диалектах важно для решения не только проблемы тождества слова, но и ряда других задач. «Правильное представление о тождестве слова в разных диалектах одного и того же языка, – писал А. И. Смир-ницкий, – очень важно для правильного понимания единства языка в разных его территориально-социальных разновидностях» [7, 29]. Применение теории вариантов слова в исследовании говоров поможет при выявлении единства и своеобразия говоров и литературного языка, изучении фонетических, грамматических, лексикосемантических и словообразовательных процессов в диалектах, установлении закономерностей и тенденций развития и изменения диалектного языка, исследова- нии типологии диалектных лексических различий, при определении диалектной основы «вторичных» говоров и т. д.

Инициирующим фактором нашего исследования стала диалектная вариантность понятия «шиповник».

Названия шиповника, как правило, имеют семантическую мотивировку, основанием для них являются его различные свойства и характеристики.

Шиповник (Rósa canina) – дикорастущий кустарник семейства розоцветных. Ветви тонкие, блестящие, красноватые, покрыты прямыми или изогнутыми (у цветущих веток) попарными шипами. Отсюда и название шиповника. Листья очередные, черешковые, сложные, с боковыми овальными листочками, мелкопильчатыми по краю. Цветки крупные, одиночные, розовые. Плод ложный, шаровидный, сплюснутошаровидный или эллиптический, с многочисленными мелкими, угловатыми семенами, покрытыми многочисленными волосками. Встречается во всех районах Поволжья, растет обычно по лесным опушкам, в зарослях кустарников, по берегам рек и ручьев, на влажных лугах [2].

В диалектах мокшанского языка встречается большое количество названий шиповника, большинство из них являются двухкомпонентными или трехкомпонентными структурами, образованными на собственно мокшанской почве и прозрачными с точки зрения мокшанского языка. Эле

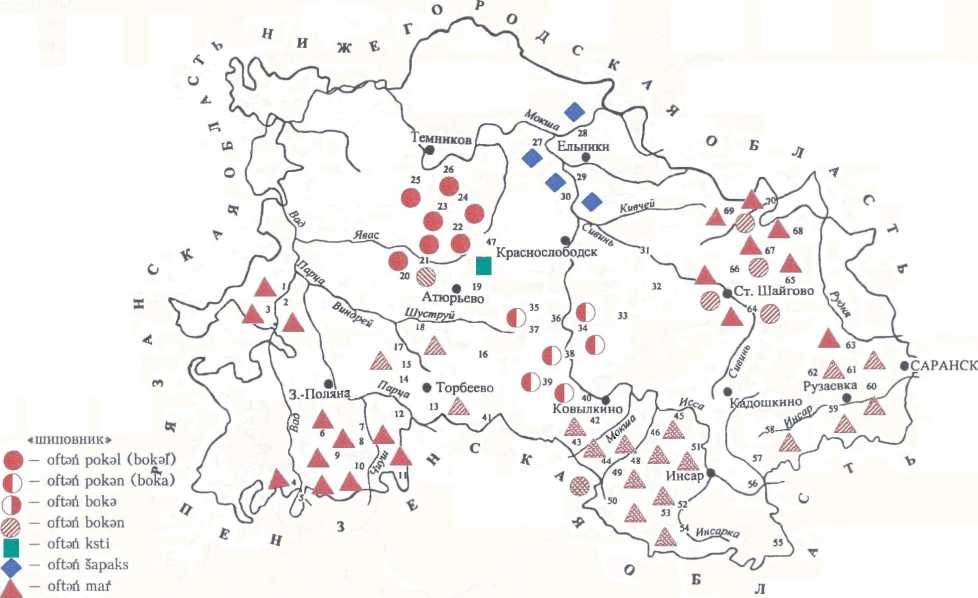

менты лексикализованных словосочетаний имеют устойчивую связь и не заменяются другими словами. В научной литературе по мордовским языкам они получили название составных слов [5, 5 ]. Порядок следования компонентов в них постоянный. Самостоятельно каждый компонент имеет свое ударение и значение, фонетически он не деформирован (и этим, как правило, составные слова отграничиваются от осложненных слов), все компоненты вместе образуют одну лексему с единым значением. Лексема oftəń pokəľ употребляется в большинстве северо-западных говоров, встречается в темниковско-атюрьевском, атю-рьевском говорах центрального диалекта [5, 20 , 21–26 ]. Во многих говорах атюрьев-ской подгруппы функционирует вариант oftəń bokəľ , где в процессе регрессивной ассимиляции p перешло в b . Фонетические варианты oftəń pokən / bokən данного фитонима распространены в центральной части центрального диалекта [5, 33–40 ; 64–69 ]. Исследуемое наименование представляет собой сложное слово, состоящее из двух компонентов: oftəń «медвежий» и pokəľ «ком; ягода». Следовательно, значение названия oftəń pokəľ можно трактовать как «медвежья ягода».

Образование oftəń pokə / bokə состоит из двух компонентов – oftəń «медвежий» и pokə / bokə «бок» – и употребляется в основном в ковылкинском ареале.

Единичный термин oftəń ksti зафиксирован лишь в говоре с. Курташки атюрьев-ской подгруппы центрального диалекта [5, 19 ] со значением «медвежья ягода».

Название oftəń maŕ встречается во всех говорах западного диалекта [5, 12 ]. Оно так же состоит из двух самостоятельных слов – oftəń «медвежий» и maŕ «яблоко» – и обозначает «медвежье яблоко».

Компоненты исследуемых форм встречаются и в других финно-угорских языках: эрз. оvto , фин. ohto , эст. ott «медведь»; эрз. pokol’ , фин. punka , эст. pung , удм. pog «ком, кусок», хант. pöki , коми bugəl’ «шишка»; эрз. umaŕ , фин. marja , эст. mari , мар. mör «ягода» [6, 71 ].

Диалектная форма oftəń šapaks, состоящая из двух компонентов – oftəń и šapaks, – зафик- сирована в ельниковских говорах центрального диалекта [5, 27–30]. Второй компонент наименования šapaks образован суффиксальным способом из финно-угорской основы šapa-, которая встречается и в других финноугорских языках: эрз. čаpaks, фин. hapa-, эст. hapu, мар. šopo, удм. šumes, коми šom, хант. šov «кислый».

Трехкомпонентное сложное наименование oftəń məkər paηks наиболее распространено в юго-восточном диалекте мокшанского языка [5, 42–54 ]. Второй компонент məkər в исследуемом диалекте означает «зад»; третий компонент данной лексемы paηks «заплата» образован от глагола pandəms , который восходит к финноволжской основе. Глагол с аналогичным значением встречается в финском языке: panna «положить, засунуть».

Подобные образования выходят за пределы обычных словосочетаний, но в то же время их компоненты неотделимы друг от друга и представляют собой структурное целое семантического, синтаксического и фразеологического характера, которое не допускает исключения ни одного из них.

Следующую группу наименований шиповника составляют названия с компонентами kaza , представляющим собой усеченную форму от слова kaźama «шершавый», «колючий», «грубый», и maŕ «ягода». Варианты kazamaŕks / kazań maŕ / kazań maŕina употребляются в некоторых говорах юго-восточного диалекта [5, 58–63 ] и частично в атюрьевском говоре центрального диалекта. Во втором компоненте maŕks выявляются финно-угорская основа maŕ «яблоко» и словообразовательный суффикс -ks .

Название vəŕgazəń maŕ в значении «шиповник» встречается только в говоре с. Атюрьево центрального диалекта. Лексема состоит из двух компонентов, первый из которых образован от индоевропейской основы, ср. vrkas «волк». Данная основа встречается и в других финно-угорских языках: эрз. veŕgiz «волк», коми vargös «хитрый».

Интерес вызывает своеобразное название шиповника χristozəń piksəma , встречающееся в говорах с. Алькино, Морд. Ша-дым Ковылкинского района, относящихся

oftart makar panks

2^ — kaza mafks (kazan mar) ^ — wargaz mar g _ %ristozan pikszma

Обозначение населенных пунктов

-

1 . Подлясово Зубово-Полянского района

-

2 . Вадовские Селищи Зубово-Полянского района

-

3 . Промзино Зубово-Полянского района

-

4 . Старое Бадиково Зубово-Полянского района

-

5 . Новое Бадиково Зубово-Полянского района

-

6 . Мордовская Поляна Зубово-Полянского района

-

7 . Зарубкино Зубово-Полянского района

-

8 . Ачадово, Тарханская Потьма Зубово-Полянского района

-

9 . Булдыгино Зубово-Полянского района

-

10 . Пичпанда Зубово-Полянского района

-

11 . Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района

-

12 . Кажлодка Торбеевского района

-

13 . Дракино Торбеевского района

-

14 . Савва Торбеевского района

-

15 . Салазгорь Торбеевского района

-

16 . Мордовские Юнки Торбеевского района

-

17 . Варжеляй Торбеевского района

-

18 . Старая Печиморга Торбеевского района

-

19 . Курташки Атюрьевского района

-

20 . Арга Атюрьевского района

-

21 . Кишалы Атюрьевского района

-

22 . Мордовская Козловка Атюрьевского района

-

23 . Кушки Атюрьевского района

-

24 . Польское Цыбаево Темниковского района

-

25 . Лесное Цыбаево Темниковского района

-

26 . Кондровка Темниковского района

-

27 . Мордовские Пашаты Ельниковского района

-

28 . Большой Уркат Ельниковского района

-

29 . Старые Пиченгуши Ельниковского района

-

30 . Каньгуши Ельниковского района

-

31 . Старое Синдрово Краснослободского района

-

32 . Колопино Краснослободского района

-

33 . Мамолаево Ковылкинского района

-

34 . Новое Мамангино Ковылкинского района

-

35 . Зайцево Краснослободского района

-

36 . Рыбкино Ковылкинского района

-

37 . Старая Самаевка Ковылкинского района

-

38 . Волгапино Ковылкинского района

-

39 . Гумны Ковылкинского района

-

40 . Курнино Ковылкинского района

-

41 . Старые Пичуры Торбеевского района

-

42 . Парапино Ковылкинского района

-

43 . Мордовское Вечкино Ковылкинского района

-

44 . Старое Дракино Ковылкинского района

-

45 . Паево Кадошкинского района

-

46 . Мордовское Коломасово Ковылкинского района

-

47 . Мордовские Парки Краснослободского района

-

48 . Шадым Ковылкинского района

-

49 . Красный Шадым Ковылкинского района

-

50 . Алькино Ковылкинского района

-

51 . Адашево Инсарского района

-

52 . Кочетовка Инсарского района

-

53 . Верхняя Лухма Инсарского района

-

54 . Мордовская Паевка Инсарского района

-

55 . Шадымо-Рыскино Инсарского района

-

56 . Новые Верхиссы Инсарского района

-

57 . Новлей Инсарского района

-

58 . Болдово Рузаевского района

-

59 . Трускляй Рузаевского района

-

60 . Левжа Рузаевского района

-

61 . Сузгарье Рузаевского района

-

62 . Мордовская Пишля Рузаевского района

-

63 . Перхляй Рузаевского района

-

64 . Старая Теризморга Старошайговского района

-

65 . Лемдяй Старошайговского района

-

66 . Сарга Старошайговского района

-

67 . Кулдым Старошайговского района

-

68 . Мельцаны Старошайговского района

-

69 . Вертелим Старошайговского района

-

70 . Темяшево Старошайговского района

Территориальное распространение лексемы "шиповник".

к юго-восточному диалекту. Название образовано благодаря сходству шиповника с терном, терновым венком, который был на Иисусе Христе.

Таким образом, при номинации шиповника за основу взят морфологический признак растения. В мокшанских диалектных названиях отражается внешний вид шиповника: плод ( oftəń pokəľ , oftəń ksti , oftəń maŕ , kazamaŕks , vəŕgazəń maŕ ), шипы на ветвях ( χristozəń piksəma ). Более того, в его названиях, распространенных по всей территории проживания мокшан (рисунок), в известной мере нашли отражение мироощущение, миропонимание и религиозное воззрение мордовского народа.

Возникает вопрос: каким же образом звуковой комплекс приобретает значение, становится названием? Название – служащий для различия знак, какая-нибудь бросающая в глаза особенность, которая делается признаком предмета, его характеристикой, позволяющей припомнить его в целостности.

Во многих диалектных словах признак, положенный в основу названия, очевиден. Эти слова имеют мотивированное значение, или внутреннюю форму. А. А. Потебня внутренней формой слова называл отношение содержания к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль, этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета.

Список литературы Диалектная вариантность фитонима «шиповник» в мокшанском языке

- Аванесов, Р. И. Обобщающие карты как особый тип карт в Общеславянском лингвистическом атласе/Р. И. Аванесов, Л. Э. Калнынь//Вопр. языкознания. -М. 1983. -№ 4. -С. 3-9.

- Большая советская энциклопедия. -М., 1978. -Т. 29.

- Келин, М. А. Мокшень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь/М. А. Келин, М. В. Мосин, Д. В. Цыганкин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. -90 с.

- Лизанец, П. М. Место лингвогеографии в исследовании межъязыковых (междиалектных) контактов//Материалы Х Междунар. конгресса финно-угроведов: Лингвистика. -Йошкар-Ола, 2007. -Ч. 4. -С. 451-460.

- Марса, башка, китькскя вельде/Н.С. Алямкин, О.Е. Поляков. -Саранск: Тип. «Крас. Окт», 2002. -86 с.

- Серебренников, Б. А. Историческая морфология мордовских языков/Б. А. Серебренников. -М.: Наука, 1967. -262 с.

- Cмирницкий, А. И. Синтаксис английского языка/А. И. Смирницкий. -М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. -284 с.

- Цыганкин, Д. В. Этимологиянь валкс/Д. В. Цыганкин, М. В. Мосин. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1998. -234 с.