Диалогическая интердетерминация в психологической феноменологии: пример профессиональной деформации педагогов

Автор: Янчук Владимир Александрович, Сапего Екатерина Ивановна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 3 (88), 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: отличительной особенностью современного психологического знания является крайняя степень дезинтегрированности, проявляющейся в бесконечном массиве публикаций, описывающих локальные фрагменты изучаемой реальности вне контекста ее целостности. Вместе с тем развитие знания без его метатеоретического осмысления придает ему стихийный характер и ограничивает возможности нахождения оптимальных прикладных решений. Авторская попытка решения этой актуальной проблемы представлена в рамках социокультурно-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции психологического знания. Цель статьи - презентация инновационно-эвристического потенциала метаподхода, иллюстрируемая построением модели функционирования антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант. Материалы и методы: методологическим основанием исследования служит социокультурно-интердетерминистский диалогический подход к изучению феноменологии образования, инновационный потенциал которого продемонстрирован на примере психологических интердетерминант деформирования личности педагогов. В процессе построения модели функционирования антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант применялись системный анализ, сравнительный метод, методы систематизации и концептуализации научных идей, классификации и типизации, моделирование объекта и предмета исследования, типа образовательной среды и ее структурных компонентов. Результаты исследования: представлены основоположения и инновационно-эвристический потенциал социокультурно-интердетерминистского диалогического метаподхода к анализу социальной феноменологии, а также понятие психологических интердетерминант профессионального деформирования. Раскрыт процесс интердетерминации феномена деформации личности: взаимозависимость личностных, средовых и активностных составляющих педагогов. В качестве средовой составляющей обозначена экокультурная диалогическая образовательная среда с ее структурными компонентами. Разработана модель антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант. Обсуждение и заключения: социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход предполагает рассмотрение социальной, в том числе и образовательной, феноменологии в контексте взаимообусловленности культурных, личностных и средовых интердетерминант, определяющих обретаемое качество, не сводимое к простой сумме составляющих целое частей. Профилактика профессиональной деформации педагогов предполагает повышение уровня психологической культуры педагогов, разнообразие сфер их жизненной активности, моделирование компонентов экокультурной диалогической среды в учреждении образования.

Диалогическая интердетерминация, жизненная активность, профессиональная деформация личности педагога, психологические интердетерминанты, экокультурная диалогическая среда, психологическая культура, социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход

Короткий адрес: https://sciup.org/147137287

IDR: 147137287 | УДК: 159.923:37.01 | DOI: 10.15507/1991-9468.088.021.201703.459-476

Текст научной статьи Диалогическая интердетерминация в психологической феноменологии: пример профессиональной деформации педагогов

Проблема интеграции образования, артикулирующая направленность журнала «Интеграция образования», предполагает, прежде всего, определение в ее методологических основаниях. Учитывая же междисциплинарный характер издания они должны быть метаметодо-логическими по своей сути. Это стано- вится особенно актуальным в контексте понимания все более усиливающейся дезинтегрированности знания в рамках различных его отраслей и областей. Более того, ускоряющаяся динамика жизненных процессов, информационных ресурсов и технологий приводит к растворению в них человека и дезинтегрированности сознания, снижению способности целостного мировосприятия и, как следствие, дезориентации в них. Сказанное обусловливает необходимость метаосмысления происходящего, отделения более существенного от менее существенного, осознание того, что без попыток, хоть и объективно ограниченных в силу бесконечности накопленного знания и обобщения накопленного опыта, невозможно целенаправленное развитие, в том числе и в образовании.

Целью статьи является авторская попытка такого рода метаосмысления на примере современного состояния психологического знания в целом и феномена профессиональной деформации педагогов в частности. С позиций разрабатываемой социокультурно-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции психологического знания обосновывается необходимость комплексного, междисциплинарного и метапсихологического подхода к рассмотрению проблематики образования в контексте его культурной обусловленности и взаимообусловли-вающего характера не только личностной составляющей, но и средовой и ак-тивностной, находящихся в состоянии взаимообусловленности, взаимовлияния и взаиморазвития, приводящих к обретению нового системного качества либо к потере уже имеющегося. Причем любая инновация должна рассматриваться в контексте социокультурно-личностных приращений и их возможных последствий, активностной вооруженности и наличием среды, поддерживающей эти изменения. Достижение поставленной цели осуществляется посредством общей характеристики современного психологического знания, предложение возможного решения обозначенной проблемы в виде авторской метатеории1 [1; 2] и демонстрации ее инновационно-прикладного потенциала на примере феномена профессиональной деформации педагогов.

Констатация фрагментированности современного знания сегодня является вполне очевидной в различных его областях. Достаточно обращения к подавляющему количеству эмпирически ориентированных периодических изданий, изобилующих бесконечным массивом описаний эмпирических исследований локальных фрагментов исследуемой реальности, который подкрепляется сложным статистическим анализом и создает иллюзию доказательности и обоснованности полученных результатов. Внимательное же рассмотрение этих эмпирических данных в подавляющем большинстве случаев вызывает вопрос об их познавательной ценности для комплексного понимания сути проблемы и генерализируемости предлагаемых решений на целостную реальность.

Не является исключением и психологическое знание, составляющее одно из оснований выстраивания системы образования и координации деятельности его институтов с учетом особенностей психологической активности субъектов. Современное психологическое знание представляет, как отмечают С. К. Йанчар и Б. Д. Слайф, «головокружительный массив несовместимых теорий, моделей, методов, а иногда и философий» [3, с. 235–236], что мешает прогрессу и авторитетности дисциплины. О принципиальной невозможности становления психологии унифицированным знанием говорит и К. Д. Грин [4]. Авторское решение этой комплексной проблемы представлено в рамках со-циокультурно-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции психологического знания, прошедшей апробацию на крупнейших международных психологических форумах [2]. В рамках метатеории обосновывается необходимость отказа от классической логики противопоставления и перехода к логике диалогической, предполагающей нахождение механизмов интеграции психологического знания, накопленного в различных системах парадигмаль-ных координат, подходов и исследовательских традиций, конституированных в мировой психологической науке и практике. В качестве базового механизма предложен межпарадигмальный диалог, способствующий расширению горизонтов видения проблемной области за счет диалогического использования продуктивного потенциала друг друга путем формирования своеобразной интерсубъективности понимания сути проблемной области и согласования взаимоприемлемых и взаимообогащающих решений, создающих условия для продуцирования инсайтов [5]. Актуализация цели интеграции психологического знания обусловила разработку интегрированного определения предмета психологии, включающего в свое содержание грани психологической реальности, представленные в существующем парадигмальном многообразии. Многообразие проявлений психологической феноменологии интегрировано в 3–4-мерных континуумах, объединяемых культурной обусловленностью, каждый из которых находится в состоянии диалогической интердетерминации. Вычленение данных континуумов позволило интегрировать представление о взаимодействии разнокачественных природ, сфер психического и областей его анализа. В качестве базового принципа их взаимодействия определен принцип диалогической интердетерминации, артикулирующий аспект взаимо-обусловливающего и взаимоизменяюще-го характера2 [1; 2].

Апробация инновационного потенциала метатеории осуществлена на при- мере профессиональной деформации личности педагога, являющейся крайне распространенным и деструктивным явлением в сфере преподавательской деятельности и наглядно демонстрирующим ограниченные возможности традиционного персоноцентрического подхода к ее изучению3 [6]. В силу своей специфики профессия педагога несет в себе значительную вероятность возникновения и развития профессиональной деформации личности.

В рамках проведенного исследования осуществлено практическое приложение метатеории, прикладное решение отсутствующего в психологии феномена пространственной локализации «личность – активность – среда». Определены психологические интердетерминанты профессионального деформирования педагогов. Традиционно в большинстве проведенных исследований по обозначенной проблеме использовался персоноцентрический подход, нами он был дополнен средовым и активностным подходами, находящимися в состоянии интердетерминации – взаимообусловленности.

Обзор литературы

В последние годы на состояние дезинтегрированности психологического знания и поиск возможных оснований его интеграции особое внимание уделяют преимущественно зарубежные исследователи [7–9]. Неизбежность такого рода плюрализма психологического знания видится в онтолого-эпистемологических основаниях и определяющих его несво-димость в какую-либо классическую унифицированную систему. Наглядная демонстрация такого рода несводимости иллюстрируется эпистемологическими дихотомиями или оппозициями [10]. В качестве возможного решения проблемы сосуществования альтернатив предлагаются «диалектический плюрализм» [11], «рефлексивный методологический плюрализм» [12] и др.

По нашему мнению, исходным условием решения данной проблемы является создание альтернативы классической безальтернативной логике в виде логики диалогической. В такой логике альтернативные подходы начинают рассматриваться не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. Целью же развития научного знания становится выработка путей и средств налаживания продуктивного межпарадигмального и междисциплинарного диалога, направленного на взаимообогащение и взаимо-развитие в области углубления понимания психологической феноменологии. Практическая реализация такого рода логики требует разработки принципиально нового методологического подхода, позволяющего создать основания для подлинного диалога, по своей сути исходно предполагающего взаимное принятие и выработку совместных решений консенсуального типа. Авторская попытка решения этой задачи представлена в рамках интегративно-эклектического подхода к анализу психологической феноменологии в условиях существующего многообразия традиций4.

Суть подхода заключается в многоплоскостном, полилинейном, разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного «инсайтиро-вания», предполагающего включение в плоскость рассмотрения различных аспектов множественности, диалогичности, диатропичности изучаемого феномена. Способность встать на позицию оппонента, включение в конкуренцию идей, критическая рефлексия, критическое позиционирование предоставляют возможность отстраненного анализа, превращающегося в еще один «вечный двигатель» прогресса знания. Речь идет не об интеграции, неизбежно порожда- ющей тенденцию к монополизации истины со всеми вытекающими последствиями, а именно о свободном оперировании разноплоскостным, разновекторным знанием, связанным с наиболее продуктивно работающими в проблемной области традициями и их инструментарием.

Развитие интегративно-эклектического подхода нашло свое выражение в социокультурно-интердетерминист-ском диалогическом дополнении, предлагающем ряд условий углубления понимания психологической феноменологии: – плюралистичность и толерантность, реализующиеся в исходном осознанном принятии факта возможности и полезности существования альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов;

– согласованность исходных онтолого-эпистемологических оснований, определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, связанным с познаваемостью изучаемой и объясняемой реальности, сопровождаемой констатацией совпадения и рассогласования позиций;

– социокультурная интердетерминированность, выражающаяся в признании взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, присутствующих в процессе функционирования изучаемого феномена;

– диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совместного знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, основанной на логике взаимообогащения и взаимо-развития [5, с. 14].

Определив методолого-теоретические основания диалога, можно переходить к вопросу существа предлагаемой метатеории. Первостепенным вопросом служит определение содержательных рамок теории или пространств психологической феноменологии, на которую она может быть экстраполирована. Ориентированность на построение пространств интеграционного свойства предполагает определение в общем основании, про- низывающем все остальные и обусловливающем их своеобразие. В качестве такового определяется культура, которая, представляя «процесс семиотической медиации человеческой жизни, является инструментом, обеспечивающим гибкость человеческой психики при ее столкновении с многообразием обстоятельств… конструирования принципиально нового, раздвижения границ понимания и бытия» (Я. Вальсинер) [13, с. 258].

Именно исследования культурного многообразия поставили под вопрос многие психологические представления, создав предпосылки для их переосмысления и осознания ее всепроникающего характера [14–17].

Развивая идеи Л. С. Выготского, наработанные на материале мышления и речи, мы экстраполировали культурный контекст на все многообразие проявлений психологической феноменологии, описание которого представлено в различных системах парадигмальных координат, подходов и направлений исследований в рамках социокультур-но-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции психологического знания [18].

В рамках метатеории разнокачественное, многомерное и мультипара-дигмальное психологическое знание может быть отображено в следующих четырехмерных континуумах, каждый из компонентов которых находится в состоянии опосредованной культурой интердетерминации: биологическое ↔ психическое ↔ социальное ↔ культурно-обусловленное; осознаваемое ↔ бессознательное ↔ экзистенциальное ↔ культурно-обусловленное; личность ↔ окружение ↔ активность ↔ культурно-обусловленное.

Введенные четырехмерные пространства интеграции психологической феноменологии отражают сложившуюся в последние годы тенденцию «окультуривания» различных областей исследований и выраженного стремления к междисциплинарной интеграции и кооперации. Комплексное взаимодействие биологического, психического и социального активно изучается и в медицине [19]. Эти факторы были интегрированы в рамках широкопризнанной био-психо-социальной модели. Традиционная концентрация на осознаваемых процессах познавательной активности (благодаря З. Фрейду) была дополнена измерением бессознательного, а в последующем, благодаря работам блестящей плеяды экзистенциалистов (М. Хайдеггера, Л. Бисвангера, Ж.-П. Сартра, С. Кьеркегора), – экзистенциального.

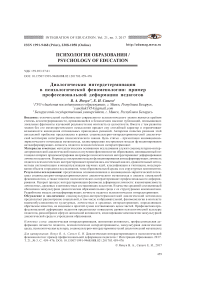

В контексте обсуждаемой проблематики профессиональной деформации особую значимость имеет континуум «личность – окружение – активность», представляющий классическую систему психологических детерминант поведения, предложенную К. Левиным и описывающую поведение как функцию от личности и внешнего окружения В = f (P, E). Переосмысление данной формулы в контексте реципрокной (взаимной) детерминации сделано выдающимся психологом современности А. Бандурой. Характеризуя подход К. Левина как ненаправленный, он предложил частично двунаправленную трансформацию его формулы в виде B=f(P^E) и разработал принцип реципрокного детерминизма, в соответствии с которым любое изменение одного из элементов обозначенной триады с неизбежностью приводит к изменениям в двух других и наоборот. Как подчеркивает А. Бандура, «в процессе реципрокного детерминизма поведение, внутренние личностные факторы и влияние окружения – это взаимозависимые детерминанты друг друга… поведение и внешние условия функционируют как реципрокно взаимодействующие детерминанты» [20, с. 346].

В развитие представленных подходов В. А. Янчуком предложен принцип диалогического интердетерминизма, дополняющий принцип реципрокно-сти интердетерминантой культурной обусловленности, которая носит универсальный характер. Также ее можно включить в континуумы «биологическое – психическое – социальное» и «осознаваемое – бессознательное – экзистенциальное».

Этим преодолевается косвенно присутствующее в представленных формализациях К. Левина и А. Бандуры сведение анализа психологической феноменологии только к пространству областей изучения. Наглядная демонстрация различий в предлагаемых решениях представлена на рисунке 1.

Р и с. 1. Модели ненаправленной и частично направленной детерминации и 4D-направленной интердетерминации, где B – поведение; когнитивные и другие события, влияющие на поведение и действия; E – внешнее окружение; Р – личность; A – активность; BBio – биологическое; PPsy – психическое; SSoc – социальное (символическое); CCsс – осознаваемое; UUncs – бессознательное;

EEx – экзистенциальное; CCult – культурно обусловленное

F i g. 1. Models of non-directed and partially directed determination and 4D-directed interdetermination, where B – behaviour; cognitive and other events influencing behaviour and actions; E – external environment; Р – personality; A – activity, BBio – biological; PPsy – psychic; SSoc – symbolic (social);

CCsс – conscious; UUncs – unconscious; EEx – existential; CCult – culturally conditioned

Отношение диалогической интердетерминации подчеркивает элемент взаи-мовлияющего и взаимоизменяющего характера взаимодействия составляющих целое элементов. Любая трансформация одного из элементов неизбежно приводит и к преобразованию во всех взаимосвязанных элементах. Причем перемены приводят к изменению качества самой гетерогенной системы, получающей новообразования в виде расширения, переосмысления и перепереживания обретенного опыта. Эти элементы одновременно являются и автономными, и взаимообу-словливающими друг друга. Каждый из них не существует в качестве самодостаточного, а только во взаимодействии со связанными элементами системы.

Приставка интер - показывает способ, посредством которого мы можем преодолеть корневую метафору психологического понимания как на обыденном, так и научном уровнях. Метафора такого рода связана с осмыслением пространства взаимосвязей внутреннего и внешнего.

Значение референта находится ни «внутри», ни «вовне»: оно находится «между». Также «между» находится и результат взаимодействия (или отсутствие оного), воплощающийся в достижении своеобразного взаимоустраива-ющего компромисса, обеспечивающего либо оптимальное, либо минимально достаточное состояние сосуществования образующих систему элементов, интеграцию и координацию их в поведении.

Суть предлагаемого метаподхода заключается в обосновании диалогической интердетерминированности функционального состояния динамических гетерогенных психологических систем в определенных точках пространственно-временного континуума (этапах, периодах и др.), достигаемого посредством нахождения баланса взаимодействия сопряженных внутренних и внешних систем, определяющих выживание самой системы в условиях конкретного социального и природного окружения. Подчеркивается взаимовлияющий и взаимообусловливающий характер вза- имодействия составляющих систему гетерогенных элементов (multyvoicesness), находящихся в процессе постоянного изменения. По существу, речь идет об обретении системой нового качества, не сводимого к простой сумме составляющих целое частей (по аналогии с Верт-геймеровским гештальтом), сохранение которого поддерживается до момента обретения внутренними и внешними элементами сопряженных систем состояния критической массы накопленных противоречий, обусловливающего необходимость перехода в новое качество, способствующее их разрешению. Причем процесс трансформации качества системы носит не линейный, а ступенчатый характер. Достигнутое состояние сохраняется до момента исчерпывания внутренних и внешних функциональных ресурсов жизнеобеспечения в конкретных условиях социального и природного окружения. Диалогический характер такого рода трансформационного взаимодействия проявляется в совместном созидании возможностей сосуществования и сораз-вития всеми сопряженными элементами динамической гетерогенной системы.

Применение подхода к проблематике профессиональной деформации предполагает позиционирование в базовом понятии. Впервые термин «профессиональная деформация» (professional deformation) упоминается в 1915 г. в статье Х. Лан-герока, в которой исследователь пишет: «Продолжительное занятие определенной профессиональной деятельностью создает в человеке деформацию процессов мышления и здоровой оценки важности его деятельности в общей работе той группы, к которой он принадлежит» [21, с. 30].

В русскоязычной литературе в 1921 г. термин ввел социолог и культуролог П. А. Сорокин, обозначив под профессиональной деформацией негативное влияние профессиональной деятельности на человека. Ученый указывает на «общие начала, лежащие в основе детерминирования человеческого поведения в профессиональной деятельности», подчеркивая факт рикошетного влияния многократно выполняемых актов или поступков на физическую и нервно-мозговую структуру человека и на его поведение5. Перефразируя слова К. Маркса, П. А. Сорокин утверждал, что «профессиональное бытие человека определяет его сознание»6. Ученый говорил о физической, внешней, психической и социальной деформации индивида, а также о том, что профессия человека деформирует его душу по своему образу и подобию.

В современной научной литературе исследования феномена деформации личности в профессиональной сфере представлены С. П. Безносовым, Э. Ф. Зеером, Э. Э. Сыманюк, Н. Б. Москвиной, Е. И. Роговым, Н. В. Кузьминой, О. С. Ноженкиной и О. Б. Поляковой7 [22; 23].

Предпосылкой формирования де -формации личности у педагога учреждения общего среднего образования является то, что в отличие от сотрудника вуза, он преподает устоявшиеся и систематизированные знания, признанные обязательными и не предназначенные для разворачивания дискуссии или критики, что способствует закреплению штампов в мышлении и речи педагогов [24, с. 2].

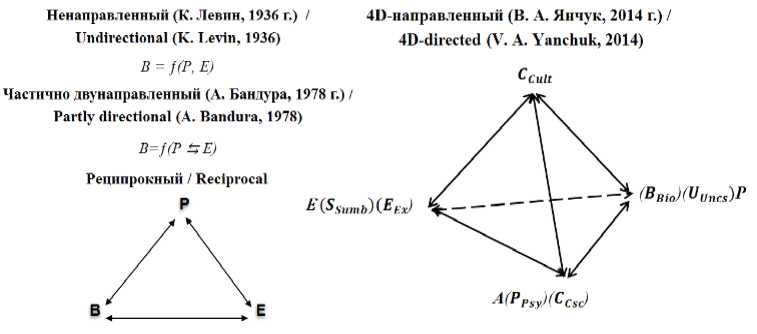

По утверждению А. К. Марковой, деформация личности заключается в том, что под влиянием условий труда у профессионала ослабевают, угасают некоторые позитивные психические ка-чества8. Например, у педагога уменьшается эмпатия, сопереживание учащимся. Вначале заостряются пограничные психические качества (например, эмоциональное истощение), а затем появляются негативные признаки – эмоциональное равнодушие; личностный профиль пе- соответствовать профессиональным нор-дагога распадается, личность перестает мам специалиста (рис. 2).

Р и с. 2. Механизм развития деформации личности педагога F i g. 2. The mechanism of teacher’s personality deformation development

С. П. Безносов считает, что деформация личности развивается под влиянием условий труда и возраста, искажает конфигурацию личностного профиля профессионала и негативно сказывается на продуктивности труда, поскольку общение с другим человеком обязательно включает и его обратное воздействие на субъект данного труда. По мнению ученого, профессиональная деформация личности представляет собой объективное явление, негативные эффекты которого могут быть элиминированы только посредством других, непрофессиональных факторов9.

Таким образом, авторы среди основных интердетерминант профессиональной деформации личности (взаимодействие которых приводит к образованию нового качества, не сводимого к простой сумме составляющих его частей) выделяют внешние (социальная среда) и внутренние (личностные черты педагогов). Внешние условия среды признаются наиболее влияющими на развитие деформации личности у педагогов, чем их личностные характеристики10. Поэтому нами основное внимание уделяется рассмотрению именно средовых, организа- ционных показателей образовательной среды в учреждении.

Материалы и методы

Основными методами исследования выступили гипотетико-дедуктивный, сравнительный, метод систематизации и концептуализации научных идей, классификации и типизации, системный анализ, моделирование объекта и предмета исследования, типа образовательной среды и ее структурных компонентов.

Социокультурно-интердетермини-стский диалогический подход подчеркивает аспект взаимной причинной связи личности, активности и ее окружения, проявляющейся в том, что любое изменение в одном аспекте приводит к изменению в других, что выражается в признании взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, воздействующих на процесс функционирования исследуемого феномена. Преодоление профессиональной деформации предполагает создание альтернативной среды и культурной составляющей, способствующей расширению горизонтов мировоззрения [25–27].

Под психологическими интердетерминантами понимается совокупность факторов, оказывающих взаимовлияние на степень выраженности деформации: личность педагога с его индивидуальными чертами, уровень психологической культуры; вариативность сфер жизненной активности педагогов; состояние образовательной среды и ее структурных компонентов в учреждении; формирование экокультурной диалогической образовательной среды.

Экокультурная диалогическая среда – это среда профессионалов, имплицитно заинтересованных в прогрессивном развитии культуры, образования, общества в целом, осознающих личную ответственность за происходящее и мотивированных на активное участие в этом процессе [26, с. 71]. В качестве критериев формирования такой среды определены: построение общего культурного семиотического пространства, прозрачность процесса принятия управленческих решений и контроля их исполнения, наличие продуктивной сети диалогической коммуникации, предполагающей развитие систем обратных связей, создание информационной среды взаимообогащающего типа, вооружения средствами самостоятельного поиска и оценки информационных ресурсов [19; 26–28].

Результаты исследования

Профессиональная деформация личности педагога – это негативное искажение его личностных свойств, отклоняющееся от общепринятой нормы и значительно затрудняющее взаимодействие и взаимоотношения педагога в социуме; проявляющееся в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере в процессе осуществления профессиональной педагогической деятельности и представляющее собой результат интердетерминации личностных, средовых и активностных составляющих.

Наиболее типичные критерии деформации личности педагогов представлены в виде жесткой централизации властных полномочий, подавления инициативы учащихся (авторитарность); снижения способности к самокритике и адекватно- му самовосприятию (некритичность са-мовосприятия); закрепления стереотипов в мышлении и поведении, приверженности устоявшимся технологиям (ригидность); преувеличения роли преподаваемой дисциплины, переноса ролевой позиции педагога в частную сферу жизнедеятельности (ролевой экспансионизм); формального взаимодействия с учащимися, проявления замкнутости и равнодушия (педагогическая индифферентность).

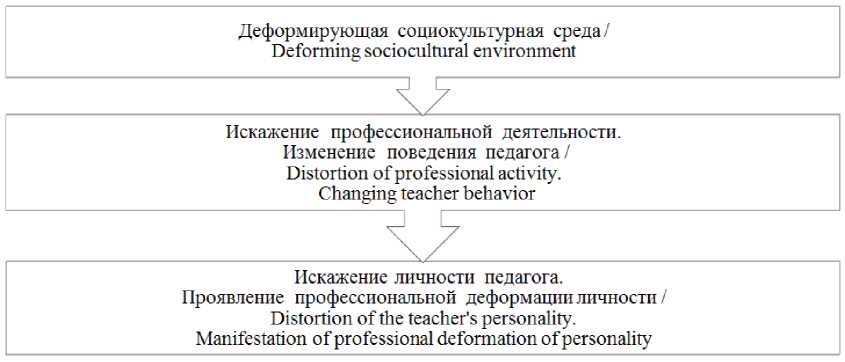

На основании теоретико-эмпирического исследования предложена модель экокультурной диалогической среды учреждения образования и ее операциональное определение. Экокультурная диалогическая среда – это образовательная среда с благоприятным антидеформирующим личность социально-психологическим климатом, включающая педагогов, удовлетворенных своим трудом и условиями труда, обладающих способностью сохранять оптимальную дистанцию по отношению к работе, оставаясь информированными и ответственными за происходящее в коллективе; среда с открытым типом организационной культуры и демократическим стилем управления педагогическим коллективом.

Модель экокультурной диалогической среды можно представить в виде структуры, состоящей из основных компонентов (рис. 3). В случае соответствия образовательной среды указанным критериям, такая экокультурная диалогическая среда будет являться препятствующим фактором для появления и развития профессиональной деформации личности.

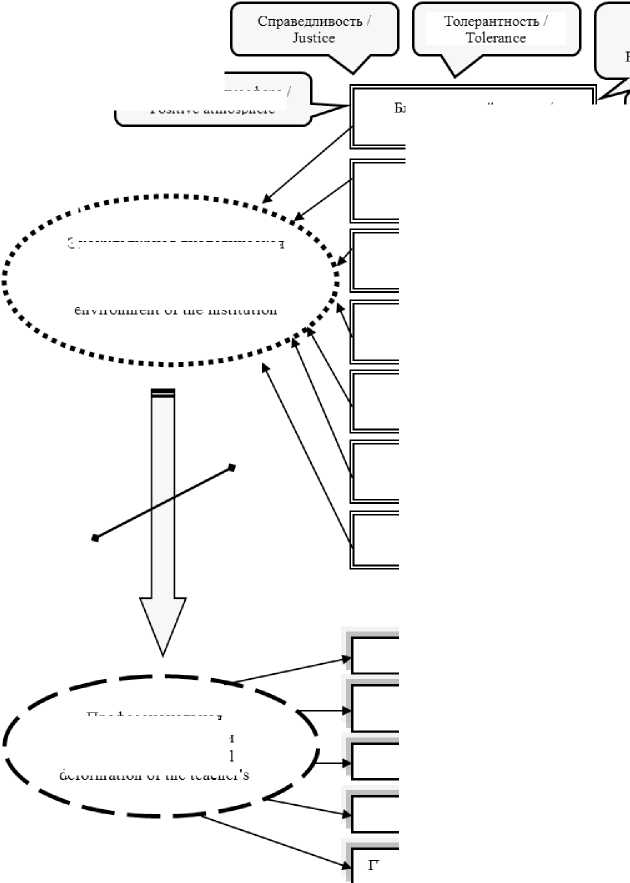

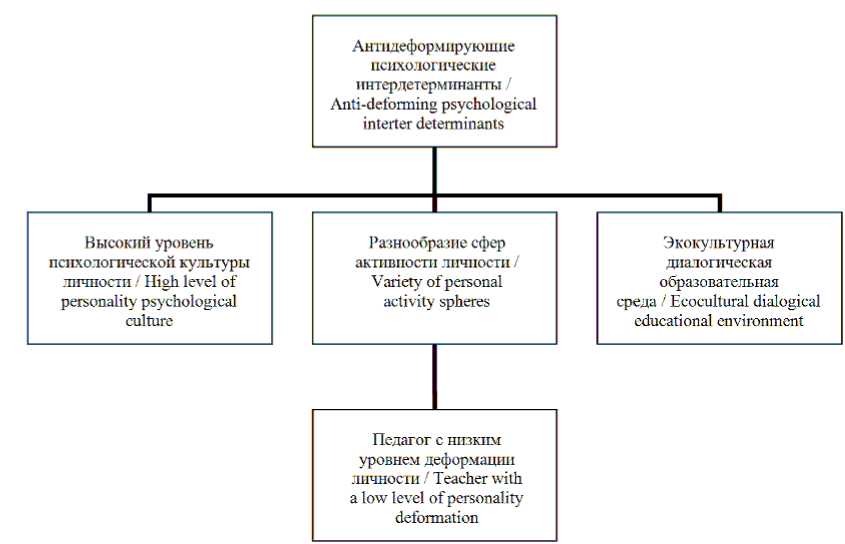

Таким образом, могут быть обозначены следующие антидеформирующие личность педагога психологические интердетерминанты (рис. 4):

– высокий уровень психологической культуры педагога (достаточная степень осуществления самопознания, самоанализа, саморазвития личностных и поведенческих особенностей, высокий уровень саморегуляции своих эмоций, действий и мыслей; конструктивное общение с людьми и ведение своих дел, наличие в жизни творчества);

– разнообразие сфер жизненной активности педагогов, присутствие в их жизни (помимо профессиональной дея- тельности) также полноценной общественной, семейной, досуговой сфер жизнедеятельности;

Эмоциональная включенность / Emotional inclusion

Сотрудничество / Cooperation

Авторитарность / Authoritarianism

Ригидность / Rigidity

Ролевой экспансионизм / Role Expansionism

Педагогическая индифферентность / Pedagogical indifference

Некритично сть самовосприятия / Noncriticalitv of self-perception

Демократический стиль управления / Democratic management style то приятный климат / Favorable climate

Высокий уровень ответственности / High level of responsibility

Открытый тип организационной культуры / Open type of organizational culture

Ощущение социальной поддержки / Feeling of social support

Высокий уровень удовлетворенности работой / High level of job satisfaction

Высокий уровень информированности / High level of awareness

Позитивная атмосфера / Positive atmosphere

Экокультурная диалогическая среда учреждения / Ecocultural dialogue environment of the institution

Профессиональная деформация личности педагога / Professional deformation of the teacher’s

Р и с. 3. Компоненты экокультурной диалогической среды в преодолении деформации личности F i g. 3. Components of the ecocultural dialogical environment to overcome the personality deformation

– наличие в учреждении образования экокультурного диалогического типа образовательной среды с соответствующими структурными компонентами (благоприятный социально-психологический климат, значительная удовлетворенность педагогов трудом и его условиями, высокий уровень социальной поддержки, ответственности и информированности, открытый тип организационной культуры и демократический стиль управления).

С помощью приведенных моделей интердетерминант и экокультурной диалогической образовательной среды создаются условия для развития соот- ветствующих социокультурных предпосылок для осуществления профилактики и преодоления возникшей профессиональной деформации личности. Результаты исследования показывают, что чем больше педагоги удовлетворены своей жизненной активностью за пределами учреждения образования (осуществляют саморазвитие, самопознание, творчески и конструктивно мыслят – имеют высокий уровень психологической культуры, гармонично сочетают различные сферы жизнедеятельности), тем меньше у них степень выраженности профессиональной деформации личности и меньше риск подвергнуться ее развитию [29–31].

Р и с. 4. Структура антидеформирующих личность психологических интердетерминант F i g. 4. Structure of anti-deforming personality psychological interterdeterminants

Обсуждение и заключения

Использование возможностей со-циокультурно-интердетерминистского диалогического подхода позволяет существенно расширить и углубить понимание природы и особенностей феноменологии образования. В отличие от предшествующих подходов здесь акцентируется внимание на аспекте взаимодействия, в том числе и культурно обусловленных, личностных, средовых и активностных интердетерминант взаимодействия, приводящих к обретению нового качества, не представленного в составляющих целое частях. Традиционно концентрирование внимания только на личностных или средовых детерминант существенно упрощает представление о качественной специфичности феноменологии активности человека. Меняется среда (физическая, техногенная, социальная), вместе с ней человек (в том числе и на биологическом уровне), а также и характер его взаимодействия с внешним и внутренним миром. Более того, констатируя очевидные метаморфозы во внешнем окружении, мы сильно отстаем в подготовке человека к этим изменениям, вооружении его оптимальными способами взаимодействия. Это напрямую касается и проблематики интеграции образования.

Применение положений метатеории к образовательной практике предоставляет возможность понять характер возникновения профессиональной деформации личности педагогов, показывая взаимо- зависимость психологических интердетерминант в образовании деформации личности вследствие взаимообусловленности ситуативной, средовой, личностной, поведенческой и активностной детерминант. Человек, выполняющий одни и те же виды активности в одной и той же среде, неизбежно подвергается риску деформирования со всеми издержками не только для профессиональной, но и социальной жизни. Свидетельством этого является рост заболеваний, выгорание и другие проявления. Часто не осознается, что одной из существенных интердетерминант является именно средовая, включающая социально-психологический климат, организационную культуру, культурную и межкультурную компетентность и многое другое, оказывающее существенное, конструктивное либо деструктивное влияние на самочувствие человека, его удовлетворенность профессиональной деятельностью и т. п.11 [32– 34].

Благоприятным представляется проявление сотрудниками администрации учреждений образования открытого типа организационной культуры, включающей демократический, с элементами фасилитации, стиль управления педагогическим коллективом; организация дискуссий в форме круглых столов и совещаний с привлечением педагогов к обсуждению актуальных вопросов деятельности учреждения, высказыванию ими своих позиций; формирование чувства сопричастности к учреждению. Это позволяет проявляться в коллективе плюрализму мнений, открытому обмену информацией, установлению диалогических взаимоотношений, участию педагогов в принятии решений по основным вопросам деятельности учреждения.

Учет критериев формирования антидеформирующих личность психологических интердетерминант, структурных компонентов экокультурной диалогической среды в учреждении, применение возможных методов повышения уровня ответственности и информированности педагогов позволит своевременно позаботиться об их психологическом и профессиональном здоровье и долголетии. Это, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации к педагогической деятельности, закреплению педагогов в профессии и в целом построению ими конструктивного диалога в социальной и природной окружающей среде.

Интердетерминационный характер взаимодействия личностно-средово-ак-тивностно-культурно обусловленных детерминант наглядно иллюстрируется рецидивами в развитии общества в целом и образования в частности. Информатизация и технологизация межличностного взаимодействия сопровождается алгоритмизацией взаимоотношений, проявляющейся в появлении поколения «co-py-cut», способного к быстрому решению поисковых задач, но теряющему способность к нахождению творческих решений и осмысленному диалогу. Стандартизация оценки знания посредством тестирования приводит к алгоритмизации образования и получения «продукта» со сниженной самостоятельностью мышления, не способного выходить за рамки существующих шаблонов и главное – формированию интерсубъективности, предполагающей генерирование совместно разделяемых значений. Формализация процесса приобщения к культурному наследию приводит к потере интертекстуальности, лежащей в основании интерсубъективности и межпоколенного диалога, являющихся фундаментом межличностного взаимопонимания и развития взаимоотношений. Доминирование электронной коммуникации приводит к свертыванию языковой культуры и потере навыка живого общения, без которого, опять-таки, невозможно достижение межличностного и межкультурного взаимопонимания и строительства общего дома, учитывающего интересы всех жи- вущих в нем посредством и в процессе диалога. Это всего лишь часть глобальных проблем, стоящих перед обществом в целом и образованием в частности, от продуманного решения которых зависит будущее и того и другого.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 27.05.2017; принята к публикации 30.06.2017; опубликована онлайн 29.09.2017.

Об авторах :

Янчук Владимир Александрович, декан факультета профессионального развития специалистов образования ГУО «Академия последипломного образования» (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 20), доктор психологических наук, профессор, ORCID: 0000-0002-4524-8371, Researcher ID: I-1344-2017,

Сапего Екатерина Ивановна, аспирант кафедры психологии Белорусского государственного университета (220030, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, д. 4), магистр педагогических наук, ORCID: , Researcher ID: I-5806-2017,

Заявленный вклад авторов :

Янчук Владимир Александрович – содержательная характеристика социокультурно-интердетер-министского диалогического метаподхода к анализу социальной феноменологии и его инновационно-эвристический потенциал по отношению к проблематике образования.

Сапего Екатерина Ивановна – разработка практического приложения основоположений метатеории к феноменологии пространственной локализации «личность – активность – среда»; исследование психологических интердетерминант профессионального деформирования педагогов; разработка модели антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант, конструкта экокультурного диалогического типа образовательной среды.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Диалогическая интердетерминация в психологической феноменологии: пример профессиональной деформации педагогов

- Yanchuk V. Sociocultural-interdeterminist dialogical perspective of intercultural mutual understanding comprehension deepening//Open Journal of Social Sciences. 2014. Vol. 2, no. 8. Рр. 178-191. DOI: 10.4236/jss.2014.28025

- Yanchuk V. A. Sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory of psychological knowledge integration//International Journal of Psychology. 2016. Vol. 51, issue 51. Рр. 438-439 DOI: 10.1002/ijop.12310

- Yanchar S. C., Slife B. D. Putting it all together: toward a hermeneutic unity of psychology//Journal of Mind and Behavior. 2000. Vol. 21, no. 3. Рр. 315-326. URL: http://www.jstor.org/stable/43854426?seq=1#page_ scan_tab_contents (дата обращения: 25.05.2017).

- Green C. Why psychology isn't unified, and probably never will be//Review of General Psychology. 2015. Vol. 19, no. 3. Рр. 207-214 DOI: 10.1037/gpr0000051

- Янчук В. А. Межпарадигмальный диалог как ресурс углубления понимания психологической феноменологии: социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива//Психологический журнал. 2012. Т. 1-2. С. 4-17. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/41097 (дата обращения: 25.05.2017).

- Дружилов С. А. Профессиональные деформации и деструкции: феноменология и подходы к изучению//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 12. С. 137-140. URL: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=4518 (дата обращения: 25.05.2017).

- Henriques S. Evolving from methodological to conceptual unification//Review of General Psychology. 2013. Vol. 17, no. 2. Pр. 168-173 DOI: 10.1037/a0032929

- Lamiell J. Toward a critically personalistic general psychology in consideration of its unifying//Review of General Psychology. 2014. Vol. 18, no. 1. Pp. 1-6 DOI: 10.1037/a0036146

- Watanabe T. Metascientific foundations for pluralism in psychology//New Ideas in Psychology. 2010. Vol. 28, no. 2. Pр. 253-262 DOI: 10.1016/j.newideapsych.2009.09.019

- Drob S. L. Fragmentation in contemporary psychology: a dialectical solution//Journal of Humanistic Psychology. 2003. Vol. 43. Pр. 102-123. URL: http://www.newkabbalah.com/frag.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Conducting mixed methods research using dialectical pluralism and social psychological strategies/R. B. Johnson //The Oxford handbook of qualitative research. New York: Oxford University Press, 2014. Pр. 557-577 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.022

- PopaF., GuillerminM. Reflexive methodological pluralism: the case of environmental valuation//Journal of Mixed Methods Research. 2017. Vol. 11, no. 1. Pр. 19-35 DOI: 10.1177/1558689815610250

- Valsiner J. An Invitation to Cultural Psychology. New York: SAGE Publications, 2014. 304 p. URL: http://www bookdepository.com/Invitation-Cultural-Psychology-Jaan-Valsiner/9781446248775 (дата обращения: 25.05.2017).

- Gelfand N. G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi. Advances in culture and psychology. New York: Oxford University Press, 2011. Vol. 1. 384 p. URL: http://global.oup.com/academic/product/advances-in-culture-and-psychology-9780195380392?cc=ru&lang=en (дата обращения: 25.05.2017).

- Gelfand N. G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi. Advances in Culture and Psychology. New York: Oxford University Press, 2012. Vol. 2. 340 p. URL: http://global.oup.com/academic/product/advances-in-culture-and-psychology-9780199840694?lang=en&cc=ru (дата обращения: 25.05.2017).

- Gelfand N. G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi. Advances in culture and psychology. New York: Oxford University Press, 2013. Vol. 3. 358 р. URL: http://global.oup.com/academic/product/advances-in-culture-and-psychology-9780199930449?lang=en&cc=ru (дата обращения: 25.05.2017).

- Gelfand N. G., Chiu Chi-yue, Hong Ying-yi. Advances in culture and psychology. New York: Oxford University Press. 2014. Vol. 4. 384 p. URL: http://global.oup.com/academic/product/advances-in-culture-and-psychology-volume-4-9780199336708?lang=en&cc=ru (дата обращения: 25.05.2017).

- Янчук В. А. Социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива формирования межкультурной компетентности//Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2014. Т. 3, № 3. С. 241-253. URL: http://akmepsy.sgu.ru/ru/articles/sociokulturno-interdeterministskaya-dialogicheskaya-perspektiva-formirovaniya-mezhkulturnoy (дата обращения: 25.05.2017).

- Goli Z., Yanchuk V. A., Torkaman Z. Cross-cultural adaptation and validation of the russian version of the pain beliefs and perceptions inventory (R-PBPI) in patients with chronic pain//Current Psychology. 2015. Vol. 34, no. 4. Pp. 772-780 DOI: 10.1007/s12144-014-9289-3

- BanduraA. Toward Psychology of Human Activity//Perspectives on Psychological Science. 2006. Vol. 1, no. 2. Рp. 164-179. URL: http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanduraPubs.html (дата обращения: 25.05.2017).

- LangerockH. Professionalism: A study in professional deformation //American Journal of Sociology. 1915. Vol. 21, no. 1. Рр. 30-44 DOI: 10.1086/212465

- Мокаева М. А. Психологическое здоровье педагога как условие его эффективной деятельности//Педагогическое образование в России. 2010. № 3. С. 37-11. URL: http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_ content&view=article&id=12:3-10-2010&catid=45&Itemid=144 (дата обращения: 25.05.2017).

- Pajak E. F. Willard Waller's sociology of teaching reconsidered: "What does teaching do to teachers?"//American Educational Research Journal. 2012. No. 49 (6). Pр. 1182-1213 DOI: 10.3102/0002831212444591

- Marciniak L. T. Stawanie si nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna//Przeglad Socjologii Jakosciowej. 2008. Vol. 4, no. 2. p. 131. URL: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume7/PSJ_monografie_3.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Янчук В. А. Экологическая перспектива развития образования: психологический аспект//Адука-цыя i выхаванне. 2009. № 6. С. 16-23. URL: www.yanchukvladimir.com/docs/Edu/EcoEdu%20aiv_06_2009. pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Янчук В. А. Экокультурная образовательная среда: формирование и развитие. Часть 1. Образование. Наука и инновации//Адукацыя i выхаванне. 2013. № 1. С. 69-76. URL: www.yanchukvladimir. com/docs/Edu/2013_EcoCultEdu.pdf (дата обращения: 25.05.2017).

- Янчук В. А. Экокультурная образовательная среда: формирование и развитие. Часть 2. От культурной к межкультурной компетентности//Адукацыя i выхаванне. 2013. № 7. С. 60-67. URL: http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=otbLGs4AAAAJ&citation_for_ view=otbLGs4AAAAJ:27LrP4qxOz0C (дата обращения: 25.05.2017).

- Hoffmann M. H. G., Roth W.-M. What you should know to survive in knowledge societies: On a semiotic understanding of "knowledge"//Semiotica. 2005. Vol. 156. Рр. 101-138. URL: http://web.uvic.ca/~mrchat/semioticunderstandingofknowledge.html (дата обращения: 25.05.2017).

- Van Dick R., Wagner U. Social identify cation among school teachers: Dimensions, foci, and correlates//European Journal of Work and Organizational Psychology. 2002. Vol. 11, no. 2. Pр. 129-149 DOI: 10.1080/13594320143000889

- Weaver-Hightower M. B. An ecology metaphor for educational policy analysis: a call to complexity//Educational Researcher. 2008. Vol. 37, no. 3. Рр. 153-167 DOI: 10.3102/0013189X08318050

- Weiss H. M. Deconstructing job satisfaction: separating evaluations, beliefs and affective experiences//Human resource management review. 2002. Vol. 12. Pр. 173-194 DOI: 10.1016/S1053-4822(02)00045-1

- Базык Е. Ф., Буряк Н. Ю. Проблемы управления организационной культурой компании в системе культурологического знания//Теория и практика общественного развития. 2015. № 11. С. 241-243. URL: http://teoria-practica.ru/vipusk-11-2015 (дата обращения: 25.05.2017).

- Силантьева Т. А. Операционализация конструкта «социальная поддержка» //Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 4. С. 57-70. URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2014/n4/75375.shtml (дата обращения: 25.05.2017).

- Федунина Н. Ю. Психологический климат в школе: к вопросу о структуре понятия //Современная зарубежная психология. 2014. Т. 3, № 1. С. 117-124. URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2014/n1/69066.shtml (дата обращения: 25.05.2017).