Диатомеи из разрезов в бассейне реки Б. Сыня (Приполярный Урал)

Автор: Лосева Э.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (222), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучены ископаемые диатомовые водоросли в бассейне р. Б. Сыня (левый приток р. Усы на Приполярном Урале). В одном из разрезов в оторфованных алевритах обнаружен пресноводный комплекс диатомей, который мог сформироваться в мелководном проточном бассейне. Рассматривается также вопрос об интерпретации находок некоторых морских диатомей в четвертичных отложениях Европейского Севера. По мнению автора, эти диатомеи переотложены, то есть чужды вмещающим породам, и поэтому не могут доказывать происхождение последних.

Диатомовые водоросли, комплексы, разрезы, переотложение

Короткий адрес: https://sciup.org/149128597

IDR: 149128597

Текст научной статьи Диатомеи из разрезов в бассейне реки Б. Сыня (Приполярный Урал)

Вот уже много лет продолжается дискуссия о генезисе и возрасте валунных толщ на Европейском Северо-Востоке. Несмотря на то, что за последние годы появилось немало новых данных, в частности о находках флоры и фауны в этих отложениях, исследователи не могут прийти к единому мнению. «Гляциалис-ты» по-прежнему считают валунные суглинки ледниковыми отложениями, а «маринисты» — морскими и ледниково-морскими, при этом первые все находки остатков морских организмов считают переотложенными, а вторые — находящимися in situ. Одним из методов, который дает надежную оценку условий накопления вмещающих отложений, является метод диатомового анализа. В данной статье приведу результаты изучения диатомей в разрезах бассейна р. Б. Сыня (Приполярный Урал).

До последнего времени об ископаемых диатомеях в этом регионе было мало что известно. Так, в монографии «Производительные силы Коми АССР» А. А. Чернов в разделе «Четвертичные отложения» упоминает о немногих находках диатомей: «В бассейне Б. Сыни А. И. Животов-ская отнесла к отложениям мин- дель-рисской межледниковой эпохи толщу суглинков с многочисленными диатомеями, относящимися преимущественно к роду Melosira, и со спикулами морских губок» [1, с. 183]. Точное местонахождение и абсолютные отметки находок не указаны. Видимо, это обстоятельство (находки) явилось одним из оснований для предположения о «наступлении морской трансгрессии».

К сожалению, по этим данным нельзя судить о генезисе вмещающих отложений, поскольку выделенный ранее род Melosira впоследствии в результате таксономических преобразований типа Bacillariophyta (диатомовые водоросли) был разделен на три самостоятельных рода: Melosira (виды разной экологии) , Paralia (морские виды) и Aulacoseira (пресноводные) [2], и неизвестно, о каком именно роде идет речь в приведенном тексте. Тем не менее можно предположить с большой долей уверенности, что имелся в виду как раз морской род Paralia , так как в четвертичных толщах Европейского Северо-Востока (вплоть до современных отложений) обломки и целые створки представителей этого рода распространены практически повсеместно.

Десять лет спустя в печати [3] появилась расшифровка данных А. И. Животовской: на р. Б. Сыня в слоистых голубоватых глинах, залегающих под мореной, она обнаружила многочисленные морские диатомеи: Melosira sulcata Kutz ., M. sulcata v . biseriata Grun ., M. sulcata v . sibirica Grun ., M. sulcata v . radiata Grun. (по современной таксономии — Paralia sulcata (Ehr.) Cl. и P. siberica (A. S.) Crawford et Sims — вид, объединивший бывшие разновидности), а также обломки других центрических диатомей, спикулы губок и эбрии-деи.

В обн. 13 на правом берегу р. Ед-жыдъю, притока Б. Сыни (абс. отметка уреза воды 50 м) в разрезе мощностью 21.5 м, изученном А. А. Черновым, вскрыты (здесь и далее сверху вниз, мощность в метрах):

-

а) буровато-желтые и бурые без-валунные пески.........................1.5;

-

б) тонкослоистые глины ленточного типа..............................до 8.5;

-

в) бурые галечники с галькой (до 5—10 см в поперечнике) ....до 2;

-

г) осыпи............................. до3;

-

д) синевато-серые тонкослоистые глины с прослоями торфадо 4;

-

е) оплывина1.5;

-

ж) морена1.

Выполнен анализ торфа и глины. В торфе обнаружено «много диатомовых водорослей» [1, с. 193]. «Остатки диатомей из торфа были просмотрены проф. К. И. Мейером Они оказались большей частью обломками родов Pinnularia, Navicula и Cymbella пресноводного типа» [там же, с. 194]. В этих глинах и подстилающей морене микрофауна отсутствует. Все это дало основание А. А. Чернову считать глины с прослоями торфа пресноводными озерными осадками начала рисс-вюрмской межледниковой эпохи. «Глины озерного типа» отмечены и в других разрезах — на реках Б. Сыня, Лек-Роговая, Косью, в бассейне р. Б. Роговая.

Обн. 10, расположенное на правом берегу р. Б. Сыня в нижнем ее течении, в 200 м ниже устья М. Сыни (абс. отметка уреза воды 35 м, высота обнажения порядка 20 м), изучено геологами Печоро-Вычегодской стратиграфической партии в 1960— 1961 гг. [4]. Авторы привели детальное описание разреза. Вкратце строение его таково:

-

1) почва песчаная.................0.3;

-

2) суглинок, постепенно переходящий вверх по разрезу в супесь (prQ2 3 )................................около 3;

-

3— 7) маломощные слои глины, песка, суглинка слоистого, снова песка и суглинка (mQ^)... около 4;

-

8) пески (mQ 13 )............около 7;

-

9) оползни.................... более 2;

-

10) суглинки (glQ2 2 )............ 3.5.

Аналитиком Нечаевой был выполнен диатомовый анализ 10 образцов в интервале глубин 1—12.2 м; в пяти из них выявлены остатки диатомовых водорослей. На гл. 12.2 м отмечен один обломок пеннатной диатомеи и радиолярия; на гл. 8 м — единичные пресноводные ( Stephanodiscus astraea v. minutulus (Kutz.) Grun., Cymatopleura solea (Breb.) Grun.), три обломка пеннатных диатомей, а также многочисленные обломки морских центрических форм, в том числе M. sulcata v . biseriata Grun. (8 экз.), Hyalodiscus sp. (umbilicus) (5 экз.) и Stephanopyxis turris v. cylindrus Grun. (1 экз.). Вместе с ними обнаружены обломки кремневых жгутиковых водорослей и радиолярий.

На гл. 6 м встречены лишь обломки морских форм; в верхних пробах (гл. 5.6, 4.8 и 1 м) — морских и пресноводных. По заключению аналитика, все морские формы диатомей являются переотложенными. К этому можно добавить лишь то, что и пресноводные формы также, скорее всего, переотложены, поскольку они не образуют закономерного комплекса, а, видимо, откуда-то перемыты. Таким образом, остатки диатомовых водорослей в данном разрезе чужды вмещающим отложе- ниям и не могут прояснить условия их формирования.

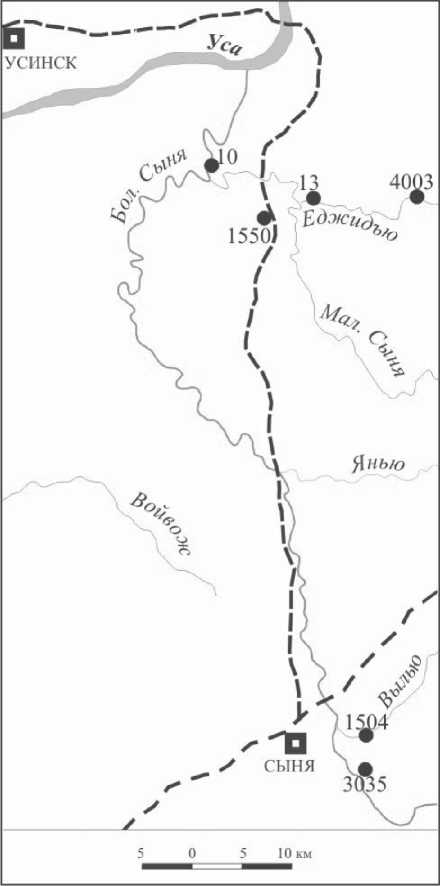

Мною выполнен диатомовый анализ около 40 проб (материалы В. А. Жаркова, ЗАО «Миреко», Сыктывкар) из нескольких канав и шурфов в бассейне р. Б. Сыня (см. рисунок). Практически все образцы из суглинков и песков оказались «пустыми» (в них либо остатков диатомей не обнаружено, либо отмечаются переотложенные диатомеи, причем чаще всего в виде обломков створок).

На юге участка изучено два раз- реза. Так, из канавы 3035 глубиной около 11 м и заложенного ниже шурфа Ш-3035 глубиной 4 м (правый борт долины р. Б. Сыня, примерно в 5 км выше впадения р. Вылью, в 8 км к юго-востоку от ж/д станции Сыня, в 1.2 км юго-восточнее бывшего совхоза Сыня; абс. отметка поверхности 105 м; высота над урезом воды около 30 м) просмотрено 15 проб суглинков, песков с обломками фауны морских моллюсков и гравийных песков. В четырех пробах встречены фрагменты створок морских центрических диатомей Paralia и Hyalodiscus, в одной — также и пресноводная диатомея Gomphonema.

Из близко расположенного обн. 1504 на р. Вылью (около 4 км севернее обн. 3035 и в 8 км к востоку от ж/д станции Сыня; абс. отметка бровки уступа более 100 м, уреза воды около 75 м) просмотрено также 15 образцов из суглинков верхней части разреза мощностью около 7 м. Во всех пробах обнаружены фрагменты створок мор- ских диатомей, причем среди них встречаются и древние, такие, как Paralia ornata Grun., P. siberica (A. S.) Crawford et Sims, Hemiaulussp.

Два разреза изучены в северной части участка (обн. 1550 и 4003). В обн. 4003 (р. Еджыдъю, примерно в 8 км к востоку от обн. 13; абс. отметка уреза воды около 80 м) вскрыты две толщи.

-

1) слои суглинков и супесей (на гл. 1.7 м от поверхности)...... около 13;

-

2) гравийно-галечно-песчаные отложения.................................4 м.

Проведен анализ двух проб суглинков с гл. 9.6—9.9 м и 9.9—10.4 м. Состав фрагментов панцирей диатомей тот же, что и в других разрезах.

В обн. 1550 (карьер в 1 км от ж/д станции Юкост, в 1.5 км от берега реки; абс. отметка дневной поверхности 80 м) в двух пробах из четырех обнаружен комплекс пресноводных диатомей наряду с пыльцой, спора-

Схема расположения разрезов

ми, углистыми частицами, древними морскими диатомовыми водорослями (целые створки, обломки и фрагменты). На глубине 4—5 м здесь вскрыты:

-

1) переслаивание глин и алевритов с редким растительным детритом (обр. 1550/3)............................... 0.5;

-

2) глины и алевриты с торфянистым слоем в 5 мм (обр. 1550/2)... 0.2;

-

3) переслаивание глин и алевритов (обр. 1550/1)............................... 0.5.

В соседней траншее на уровне первых трех проб взят образец комковатых оглееных глин (обр. 1550/4).

В обр. 1550/1 диатомеи не обнаружены; в обр. 1550/2 отмечены лишь морские переотложенные формы и один экземпляр пресноводной Achnanthes oestrupii (A. Cl.) Hust. (индифферент по отношению к солености). В образцах 1550/3 и 1550/4 обнаружен однотипный комплекс пресноводных диатомей. Он довольно беден (немногим более 30 видов), но, несомненно, это не случайно попавшие створки, а именно комплекс, поскольку все эти виды существуют в сходных экологических условиях.

Об этом комплексе можно сказать следующее:

-

— все обнаруженные виды имеют широкий возрастной диапазон — от раннего плейстоцена (и древнее) до современных местообитаний, и поскольку морфологические различия в структуре панцирей отсутствуют, возраст вмещающих отложений по ним установить нельзя;

-

— это комплекс пресноводный (галофобы в солоноватых водах не обитают), характерный для слабо проточных водоемов;

-

— все виды — пеннатные, в основном бентосные или обрастатели;

-

— состав комплекса неполный, поскольку целый ряд форм не поддается определению из-за плохой сохранности створок: многие из них частично или почти полностью растворены (иногда сохранилась лишь часть контура), и, возможно, значительная масса диатомей целиком растворилась;

-

— морские формы подверглись в основном механическому разрушению, а пресноводные — химическому;

— диатомеи могли попасть в эти отложения и из современных поверхностных вод.

|

Сводный список диатомовых водорослей из обн. 1550 (с указанием оценок их обилия и экологии) |

||

|

Название вида |

Оценка обилия |

Отношение к солености |

|

Achnanthes ianceoiaia (Breb.) Grun. |

3 |

i |

|

Achnanthes spp. |

2 |

|

|

Cymbella spp. |

1 |

|

|

Epithemia sorex Kutz. |

1 |

hl, I |

|

Epithemia sp. |

1 |

|

|

Eunotia sp. |

1 |

I, hb |

|

Fragilaria brevistriata (?) Grun. |

3 |

I, hl |

|

F. crotonensis Kitt. |

4 |

hl, I |

|

Gomphonema angustatum (Kiitz.) Rabenh. |

3 |

I, hl |

|

G. parvulum Kiitz. |

1 |

I, hl |

|

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. |

2 |

i |

|

Navicula cincta (?) (Ehr.) Ralfs |

5 |

hl, I |

|

N. cryptocephala Kiitz. |

2 |

I, hl |

|

N. lanceolata (Ag.) Ehr. |

1 |

hl, I |

|

N. lanceolata var. tenella A. S. |

1 |

hl, I |

|

Navicula spp. |

3 |

|

|

Neidium sp. (?) |

1 |

|

|

Nitzschia communis Rabenh. |

3 |

I, hl |

|

N. paleacea Grun. |

5 |

I |

|

Nitzschia spp. |

3 |

|

|

Opephora martyi Herib. |

1 |

I, mh |

|

Pinnuiaria borealis Ehr. |

1 |

I, hb |

|

P. divergens (?) W. Sm. |

1 |

hb, I |

|

P. interrupta \N. Sm. |

1 |

i |

|

P. karelica Cl. |

1 |

I, hb |

|

P. microstauron var. brebissonii (Kiitz.) A. Mayer |

1 |

i |

|

Pinnuiaria spp. (с пояска) |

4 |

|

|

Stauroneis anceps Ehr. |

1 |

i |

|

Surirella angustata Kiitz. |

1 |

i |

|

S. linearis var. constricta (?) (Ehr.) Grun. |

1 |

i |

|

Synedra vaucheriae Kiitz. |

1 |

i |

Примечание. Оценка обилия дана по 6-балльной шкале: 1 — «единично» (1—5 створок на препарат); 2 — «редко» (6—30); 3 — «нередко» (31—60); 4 — «часто» (61—120); 5 — «очень часто» (121— 3600). Отношение к солености: галофобы (hb), отрицательно относящиеся к малейшему повышению содержания NaCl; индифференты (i) — типичные пресноводные виды; галофилы (hl) — виды, живущие обычно в пресной воде, но встречаются и в водах с повышенной концентрацией солей; мезогалобы (mh) обитают в солоноватых водах.

По-видимому, слоистые глины и алевриты с прослоем торфа из обн. 1550 являются продолжением толщи слоистых глин с торфом, описанной А. А. Черновым в обн. 13, где найдено много пресноводных диатомей, тем более что разрезы близко расположены (километрах в пяти) один от другого, хотя слои с торфами находятся на разных абсолютных отметках (примерно 45 и 65 м).

Практически во всех пробах разреза 1550 встречаются древние центрические морские диатомеи широкого возрастного диапазона — от позднемеловых до современных. Они переотложены, поскольку чужды пресноводному комплексу, находящемуся, скорее всего, in situ, и поэтому не могут указывать ни на возраст, ни на генезис вмещающих пород — они случайны.

Данные количественного химического анализа пробы 1550/3, выполненного в ООО «Центральная горногеологическая лаборатория», плохо согласуются с результатами диатомового анализа: «порода отложилась в сильнопресной морской воде» (числовые данные не приведены). Не могу судить, по каким показателям «сильнопресная морская» среда отличается от «пресной, слабосоленой». Судя по комплексу диатомей среда их существования была пресной, а во время их накопления мог привноситься размытый материал из других толщ.

Кроме того, засоление может быть связано и с пластовыми водами. Так, по данным А. С. Стениной, изучавшей состав диатомей в минеральных источниках бассейна р. Уса, «повышенная минерализация воды в исследованных источниках в сравнении с поверхностными водами бассейна р. Усы определяет нахождение галофильных видов — Cocconeis placentula Ehr., Fragilaria pinnata Ehr., Navicula protracta (Grun.) Cl., N. viridula (Kutz.) Ehr. и даже мезогало-бов — Fragilaria pulchella (Ralfs et Kutz.) Lange-Bert., Naviculagregaria Donk., N. halophila (Grun.) Cl.» [5, с. 120]. Отмечено преобладание солоноватоводного вида N. halophila в источнике Еджыдъю с высокой минерализацией воды и повышенным содержанием хлоридов и сульфатов. На таких участках в сообществах «преобладают алкалифильные, гало-фильные и солоноватоводные мезо-галобные виды, адаптированные к специфическому составу минеральных вод с щелочной реакцией и повышенным содержанием соединений хлора, серы, натрия, кальция, органических и других веществ» [там же].

Присутствие морских диатомей (чаще всего в виде обломков и фрагментов створок) — обычное явление в валунных суглинках и других литологических разностях плейстоценовых отложений Европейского Севера. Это, как правило, постоянные включения, среди которых преобладают виды рода Paralia. На- звания их, как отмечено выше, произошли от вида Melosira sulcata:

Paralia crenulata (Grun.) Gles. = P. sulcata var. crenulata Grun. = Melosira sulcata var. crenulata (Grun.) Hust. — морской вымерший вид; поздний мел—палеоген восточного склона Урала.

P. grunowii Gles. = P. sulcata var. siberica Grun. + f. radiata Grun. + f. radiolata Grun. + f coronata Grun. = M. sulcata var. siberica Grun. — морской вымерший вид; поздний мел — палеоген восточного склона Урала.

P. sulcata (Ehr.) Kutz. = M. sulcata (Ehr.) Kutz. + M. sulcata var. biseriata Grun. — морской тихопелагический вид; характерен для шельфовой зоны морей; миоцен (Сахалин) — плейстоцен — ныне (почти повсеместно в морских бассейнах).

Кроме Paralia в отложениях почти повсеместно присутствуют «пупки» (umbilicus) створок морского рода Hyalodiscus , до вида не определимые, а также более редкие фрагменты и обломки других древних центрических морских форм. В литературе эти находки нередко интерпретируются как признак морского происхождения вмещающих отложений (невзирая на заключения аналитиков), что не соответствует истине, особенно в тех случаях, когда морские формы встречаются совместно с пресноводным комплексом.

К примеру, в одном из разрезов в бассейне Морею выявлен богатый пресноводный комплекс диатомей (156 видов и разновидностей с высокими оценками обилия), находящийся, несомненно, in situ. Вместе с ним отмечено более 20 (!) древних морских переотложенных видов [6, с. 53-65].

Исследование фитопланктона современных северных водоемов выявило следующее: «Большинство изученных водоемов принадлежит™ к пресноводному типу, на что указывает преобладание индифферентных видов™ Тем не менее присутствие галофильных и даже эвригалинных видов™ отражает влияние повышенной минерализации™ Это обусловлено как влиянием морских вод, так и засолением почв приморской тундры» [7, с. 35].

Таким образом, в оторфованных алевритах в бассейне р. Б. Сыня встречаются комплексы пресноводных диатомей, которые могли сфор- мироваться в озерных или слабопроточных водоемах.

В других типах четвертичных отложений (в том числе и валунных суглинках) отмечается, как правило, присутствие лишь переотложенных морских диатомей (в том числе и древних), что не является доказательством морского происхождения вмещающих осадков. Механизм переотложения может быть установлен лишь с учетом результатов комплексного изучения фактического материала.

Благодарю В. А. Жаркова за предоставленные пробы, схему и материалы по геологии района.

Список литературы Диатомеи из разрезов в бассейне реки Б. Сыня (Приполярный Урал)

- Чернов А. А. Четвертичные отложения // Производительные силы Коми АССР. Т. 1. Геологическое строение и полезные ископаемые. М: Изд-во АН СССР, 1953. С. 181-218.

- Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные / Отв. ред. И. В. Макарова. Л.: Наука, 1992. Т. II. Вып. 2. 125 с.

- Яковлев С. А. Четвертичная система // Геология СССР. Т. II. Вологодская, Архангельская области и Коми АССР. М.: Недра, 1963. С. 682-720.

- Климов Ю. И., Недосеев Н. А. Антропогеновые отложения и геоморфология бассейна р. Усы (правый приток р. Печоры). Отчет о работах Печоро-Вычегодской стратиграфической партии за 1960-1961 гг. М., 1961. Комигеолфонд, инв. № 3249.

- Митюшева Т. П., Патова Е. Н., Стенина А. С., Лаврушин В. Ю. Биоминералообразование на сероводородных источниках гряды Чернышева // Минералогия и жизнь: происхождение биосферы и коэволюция минерального и биологического миров, биоминералогия: Материалы IV Междунар. минералог. сем. Сыктывкар, Геопринт, 2007. С. 119-120.

- Лосева Э. И. Атлас пресноводных плейстоценовых диатомей европейского Северо-Востока. СПб.: Наука. 2000. 214 c.

- Стенина А. С., Патова Е. Н. Фитопланктон в водоемах дельты р. Печора и прилегающих территорий // Известия Коми научного центра УрО РАН. № 4, 2010. С. 28-35.