Дидактические условия применения эвристических приемов в вузе

Автор: Батяева Т.А.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718839

IDR: 14718839

Текст статьи Дидактические условия применения эвристических приемов в вузе

Эвристическое обучение в настоящее время является одной из общепризнанных технологий, главная особенность которой заключается в том, что предполагается изменение общепринятого смысла образования. Согласно традиционной дидактической системе ученик вначале осваивает опыт прошлого, получает знания и лишь затем применяет их, в том числе и творчески. Считается, что приращение знаний возможно только после знакомства с уже имеющимися. Имеющиеся же знания, например в учебнике, справедливо называют обезличенны ми. При эвристическом подходе добываемые знания носят личностный характер, поскольку ученик изначально творит их в исследуемой области реальности. Кроме того, полученный обучаемым образовательный продукт (идея, вопрос, дефиниция, правило, проблема, гипотеза, опыт, текст, поделка, рисунок и др.) с помощью педагога сопоставляется затем с культурно-историческими аналогами, в результате чего этот продукт переосмысливается и достраивается. Приращение знаний и опыта носит в этом случае личностный характер (1].

Однако, к сожалению, эвристическое обучение практически не применяется в вузе. Между тем проблема применения эвристик и, соот- ветственно, ее решение позволяют сделать преподавание более успешным, создающим хорошую основу для учения не только в настоя- й^г^;

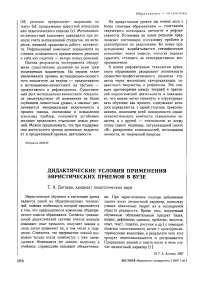

Рисунок /

Систематика эвристических приемов

щем, но и в будущем. В связи с этим возникает противоречие: с одной стороны, требуется совокупность эвристических предписаний, с другой — в настоящее время нет достаточно широкого и многослойного, эффективного набора эвристик, т. е. отсутствуют необходимые основы творческой мысли, для которых был бы представлен обобщенный состав действий с разработанной ориентировочной основой.

6 предлагаемой статье мы предпримем попытку снять это противоречие и представим разработанную систематику эвристических приемов (рис. 1).

Их реализаций позволяет интенсифицировать учебную деятельность на всех этапах, сочетать изучение теории и формирование практических умений и навыков, варьировать проблемные задачи и задания с типовыми, требующими репродуктивной воспроизводящей деятельности студентов, применять вспомогательную справочную литературу, а также сочетать контроль с самоконтролем учащихся. Построенная систематика эвристических приемов выступает необходимым условием для творческого саморазвития личности студента — будущего педагога.

Каждый из рассмотренных ниже эвристических приемов структурирован совокупностью эвристических действий: для выполнения каждого действия предлагаются теоретические положения, которые студентам в обучающемся эксперименте были представлены в лекционном изложении. Ниже приведем сами действия и «ключевые» теоретические положения их выполнения.

Рассмотрим ориентировочную основу одного из таких приемов — приема формирования умений осмысливать компоненты научного знания:

-

1. Установите компоненты научного знания, подлежащие осмыслению.

-

2. Выявите родовой и видовой признак объекта.

-

3. Установите факт адекватного восприятия объекта:

-

а) установите факт восприятия объекта;

-

б) установите факт узнавания объекта;

-

в) подведите объект под понятие;

-

г) сделайте вывод об адекватном восприятии объекта.

-

4. Укажите эквиваленты объекта в разных вариативных (предметных) областях.

-

5. Осуществите оценку объекта:

-

а) оцените уровень понимания;

-

б) установите адекватность (рациональность использования) понимания изучаемого объекта.

-

6. Сформулируйте общий вывод об осмыслении объекта — компонента научного зна

ния:

-

1) подведите объект под понятие, выделите существенные признаки: дайте определение;

-

2) укажите свойства:

-

3) оцените структурные элементы объекта;

-

4) определите место объекта в общей тео

рии,

-

5) рассмотрите объект как модель чего-либо;

-

6) представьте вариант модели самого объекта;

-

7) укажите области применения объекта.

Для выполнения указанных действий студентам предлагаются следующие теоретичес кие знания:

Важным условием поиска возможного ре шения задачи является умение осмысливать компоненты научного знания. Поэтому для выполнения первого действия раскрывается определение философской категории «понимание», при этом должно выполняться следующее дидактическое требование: держаться между необходимым и достаточным (принцип меры).

Понимание — это проявление познавательных действий (внешних и внутренних), направленных на уяснение смысла, значения, замысла объекта; раскрытие и воспроизведение смыслового содержания, аргументацию компонентов научного знания и их логической структуры; овладение методологическим знанием как знанием о знании, о познании, о деятельности; применение и развитие знаний.

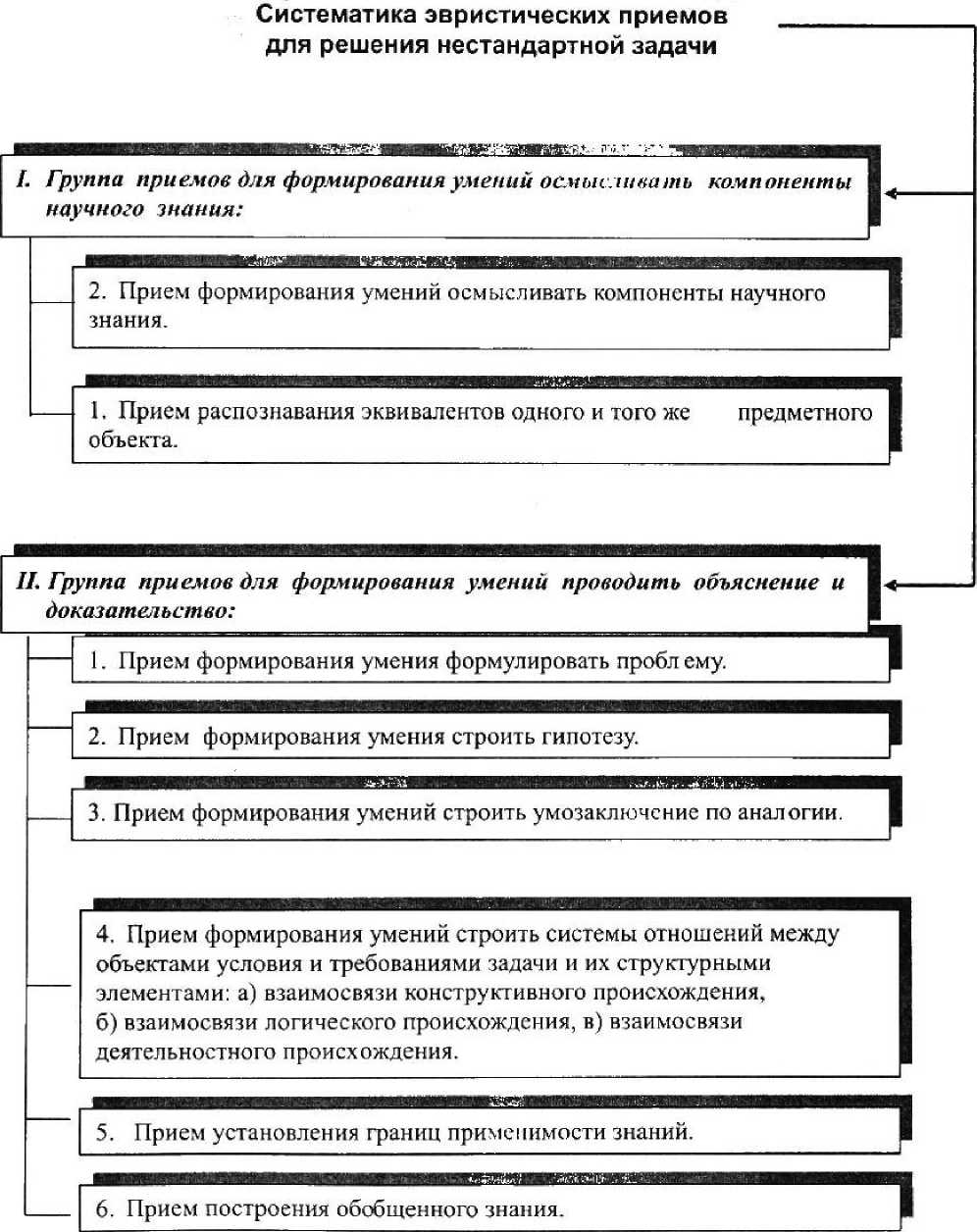

Методологические уровни понимания представлены на рис. 2.

Методологическиеуровни нон ilhuhuh

Теоретический уровень т. Концептуальный уровень Тератологический /^ уровень

Практический уровень

Методический уровень

ПрыкеологическиЙ уровень

Рисунок 2

Методологические уровни понимания

Методологический аспект теории аргументации связан с исследованием ее оснований, которыми служат принципы, законы и категории теоретической философии. Теоретический уровень трактуется как осмысление системы методов — методов аргументации и ее практической реализации. На концептуальном уровне определяется статус основных понятий теории аргументации. На терминологическом уровне методологии понятие аргумента доводится до конкретной терминологической формы. Практически-организационный уровень зависит от квалификации модели практической деятельности, т. е. характеристики такой ее формы упорядоченности, когда регуля-тивами служат практически предметные принципы. Таковыми в аргументации будут требования тактики. Конкретизация этих требований осуществляется на методическом уровне. В качестве методологического обобщения можно выделить понятие методики аргументации. Праксеологический уровень воплощает методику в конкретном действии, поступке.

Для того чтобы ответить на вопрос «Как вы понимаете сочетание “осмыслите компонент научного знания”?», определим данные понятия:

Итак, к компонентам научного знания относятся:

-

1. Исходные положения:

-

а) аксиомы — положения, принимаемые в качестве истинных без логического доказательства;

-

б) постулаты — положения, принимаемые за истинные в силу очевидности;

-

в) определения — положения, представляющие собой критерии (признаки) отличия изучаемого объекта от других;

-

г) принципы — положения, принимаемые за исходные, в соответствии с которыми разрабатываются другие компоненты научного знания.

-

2. Понятия — результаты обобщения единичных явлений, представленные в определенных терминах.

-

3. Научные факты — результаты наблюдения или эксперимента, представленные на уровне явления.

-

4. Гипотезы — научные допущения, предположения, истинное значение которых не определено.

-

5. Законы — необходимые, существенные, повторяющиеся отношения между предметами,

-

6. Следствия — выводы, полученные из законов и теорем.

-

7. Теоремы — суждения, в которых между двумя математическими объектами (явлениями) заключена логическая взаимосвязь необходимости (достаточности) либо необходимости и достаточности.

-

8. Факты —- знания о фрагменте действительности, выявленные с помощью непосредственного восприятия или экспериментального изучения предмета науки.

-

9. Доказательства —- процессы установления (обоснования) истинности суждения.

-

10. Теории — системы положений, в которых имеются исходные положения, выводные положения, отражающие сущность цикла явлений, положения, проверенные на практике.

-

11. Методы — способы действия, вытекающие из теоретических положений.

-

12. Принципы действия — положения, описывающие механизмы технических устройств.

-

13. Задачи — вопросы, ответы, на которые представляют для того или иного индивида определенный ценностно-практический интерес.

явлениями. Закон выражает связь между предметами или составными элементами данного предмета.

Для выполнения второго эвристического действия определим родовые и видовые признаки объекта.

Понятия, отражающие существенные общие признаки класса предметов, называются родовыми. Общий признак родового понятия называется родовым. Он определяет существенно общее (тождественное) в содержании класса предметов и явлений действительности.

Понятия меньшей степени общности, отражающие свойства отдельных предметов (явлений), входящих в объем родового понятия, называются видовыми; или видами. Их содержание отражает специфические, характерные свойства групп предметов и выражается в так называемых видовых признаках. Признак, по которому один вид отличается от других видов одного и того же рода, называется признаком видового отличия.

Объемы видовых понятий полностью входят в объем родового понятия, являются его частью.

Для выполнения третьего действия раскроем смысловое содержание «восприятия» объекта и процессы, связанные с ним.

Восприятие — индивидуальный образ предмета, конструкции, объекта, явления или процесса, непосредственно воздействующего на систему анализаторов в организме человека. Механизмы восприятия способствуют формированию образов — схем — моделей — замыслов " идей, которые необходимы субъекту для принятия решений.

Адекватное восприятие — равносильность компонентов научного знания объекту и правильность отражения объекта в его эквивалентных определениях.

Процессы, связанные с восприятием — это динамические творческие процессы познания:

-

1) интуитивное понимание — специфический процесс психики субъекта, состоящий в нахождении им правильных ассоциаций для восприятия объекта. Этот тип понимания возникает в тех ситуациях, когда сам субъект не владеет достаточно полной информацией об объекте и желает предсмоделировать получение еще неизвестной ему информации или же материала;

-

2) воображение — это умение конструировать образы, знаки, модели, символы, отражающие свойства и признаки объектов.

Узнавание основано на операциях аналогии, сравнения специфических признаков, свойств структурных элементов известных смысловых единиц со свойствами, признаками, структурными элементами объекта:

-

а) идентификация — способ узнавания предмета, объекта и его детализация;

-

б) адекватизация — изоморфизация — ана-логизация — ассоциатизация с какими-либо субъектами, объектами, предметами и их свойствами.

Логический прием «Подведение под понятие...» имеет следующий состав действий:

-

1) установление по условию задачи явления, его признака и понятия, к которому может принадлежать явление;

-

2) установление логического характера признака явления относительно понятия;

-

3) осуществление вывода о принадлежности явления к понятию.

Выполнение четвертого эвристического действия связано с поиском эквивалентов объекта:

Эквивалентность — отношение между высказываниями (суждениями, предложениями, формулами), выражающее тот факт, что два высказывания имеют одинаковые значения ис тинности либо оказывают одинаковое действие, либо равнозначны, либо равносильны, либо равноценны и т. д. Следствие эквивалентности — интерпретация.

Интерпретация (в широком смысле) — истолкование, объяснение, перевод на более понятный язык; в специальном смысле — построение моделей для абстрактных систем (исчислений) логики и математики; в искусстве — творческое освоение художественных произведений, связанное с его избирательным прочтением.

Наряду с указанными общими теоретическими знаниями в ориентировочную основу для будущего педагога необходимо включить специальные понятия из области преподаваемого предмета.

Для того чтобы сделать вывод об осмыслении объекта, необходимо уметь оценить его, т. е. установить его соответствие или несоответствие требованиям определенной группы (необходимых и достаточных) признаков, свойств, отношений. Проанализировать объект — значит реально или мысленно разделить его на составные части и применить к ним суждения, понятия, умозаключения, аргументацию, резюме и т. д., которые выражены в форме модифицированных предметных объектов. Просинтезировать объект — означает объединить отдельные части в единое целое.

Понимание — поступательный процесс, на каждом этапе которого достигается определенный уровень:

-

1) теоретический:

-

— восприятие объекта;

-

— узнавание объекта;

-

— усвоение смысла объекта (осознание его свойств, признаков);

-

— умение осуществлять прикидку результата какого-либо действия с объектом или несколькими объектами;

-

2) концептуальный:

-

— умение расшифровать каждый элемент объекта (воспроизведение информации об объекте);

-

— умение дать оценку каждому структурному элементу рассматриваемого объекта;

-

■ — умение воспринимать объект в единстве всей теории;

-

3) праксеологический:

-

— умение создать предметную модель испытуемого объекта (в конкретной предметной области);

— умение интерпретировать объект (раскрыть объект в эквивалентных определениях);

— умение применять объект в любой области.

Адекватное понимание подразумевает умение применять (пользоваться) знаниями, приобретенными путем установления взаимосвязей в данных условиях.

Используя указанную ориентировочную основу действий, обучаемый должен охарактеризовать объект в целом, т. е. раскрыть операции 1 — 7 пункта 6 эвристического приема.

Таким образом, преподавание через эвристики, на основе эвристик — преподавание на ином уровне, отличающемся научностью, перспективностью, творчеством. С помощью сформулированных эвристик студент получает возможность, не пренебрегая интуицией, пространственным воображением, опытом облегчить себе работу по логическому обоснованию правильности, целесообразности сделанного шага. Эвристики выполняют и «объединительную роль», превращая тот или иной набор задач в некую систему, формируя умение видеть в решении одной задачи метод решения многих. К тому же полученные в процессе обучения знания студентов будут осмысленными.

Список литературы Дидактические условия применения эвристических приемов в вузе

- Хуторский А. В. Эвристика в образовании: дидактический аспект/А. В. Хуторский//Магистр 1996. № 6. С. 19 -22.