Дидактический потенциал анимации в формировании креативности обучающихся начальной школы на уроках математики

Автор: Князева Надежда Константиновна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Креативность является одной из самых значимых компетенций современного человека и включена в образовательные стандарты многих стран мира. Министерством просвещения Российской Федерации запущен проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»1, в материалы которого вошли исследования креативного мышления как составляющей функциональной грамотности. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования2 уже предъявляет требования к формированию функциональной грамотности выпускника начальной школы, способного решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Вопрос формирования всех составляющих функциональной грамотности подрастающего поколения в новых условиях социально-экономического развития России становится важной стратегической проблемой системы образования. Обозначенные целевые ориентиры в системе образования обусловливают необходимость поиска педагогических средств, нацеленных на формирование креативности обучающихся не только во внеучебной, но и в учебной деятельности, в частности в процессе обучения математике. Цель статьи . выявить дидактический потенциал анимации в формировании креативности младших школьников на уроках математики. Методология исследования (материалы и методы) основана на теоретических положениях системно-деятельностного подхода в части формирования планируемых образовательных результатов в учебной деятельности; на анализе отечественных и зарубежных подходов к формированию и диагностированию творческого/креативного мышления у обучающихся и его составляющих. Результаты исследования. Раскрыт дидактический потенциал анимации (мультипликации) в формировании креативности обучающихся младшего школьного возраста на уроках математики. Выделены технологические особенности формирования исследуемого феномена, отраженные во фрагменте технологической карты урока математики с применением детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных задач в начальной школе. Опытно-экспериментальным путем доказана результативность использования анимации (мультипликации) на уроках математики в формировании исследуемого феномена у младших школьников по годам обучения на уровне начального общего образования. Заключение. Методология проведенного исследования позволила выявить потенциал методики использования детской самодельной анимации на уроках математики в начальной школе. Использование техники перекладки в детской анимации (мультипликации) при решении нестандартных математических задач в формате работы малых групп создает условия для формирования креативности как одной из глобальных компетенций младшего школьника.

Формирование креативности в процессе обучения математике, младшие школьники, анимация (мультипликация)

Короткий адрес: https://sciup.org/144162667

IDR: 144162667 | УДК: 372.851

Текст научной статьи Дидактический потенциал анимации в формировании креативности обучающихся начальной школы на уроках математики

П остановка проблемы. Многие современные авторы и исследователи качества образования называют креативность вкупе с интеллектом и социальными умениями основными ценностями XXI в., «инновационными умениями», развивающимися на протяжении всей человеческой жизни [Пинская, Михайлова, Рыдзе и др., 2019]. Исследования IBM показывают, что творческий подход в работе и креативность – важнейшие качества в современном мире, более 1500 руководителей компаний из 60 стран и 33 отраслей выявили креативность как самое важное лидерское качество3. Многие страны включили в образовательную политику и образовательные стандарты креативность (креативное мышление) [Кривенькая, 2022]. В нашей стране с 1 сентября 2022 г. начал действие обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования4, требующий создания условий «формирования функциональной грамотности обучающихся», включающей овладение ключевыми компетенциями, в том числе креативностью.

Следует отметить, что теоретические положения, раскрывающие особенности работы по данному направлению деятельности общеобразовательной школы, разработаны недостаточно и требуют полноценного анализа для нахождения конкретных путей решения. Следовательно, возникает необходимость поиска путей усиления креативной составляющей школьного образования, апробирования новых форм, методов, средств формирования креативности, выявления факторов и условий успешности этого процесса.

Проведенный анализ выявил наличие проблемы, заключающейся в поиске педагогических средств, способствующих формированию креативности обучающихся младшего школьного возраста в процессе обучения математике.

Цель статьи - выявить дидактический потенциал анимации в формировании креативности младших школьников на уроках математики.

Методологию исследования составили теоретические положения системно-деятельностного подхода в части формирования планируемых образовательных результатов в учебной деятельности; основные идеи отечественных (Д.Б. Богоявленская, А.К. Дусавицкий, Е. Ильин и др.) и зарубежных исследователей (концепция креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса, Б. Лукаса и др.) по формированию и диагностированию творческого/креативного мышления у обучающихся и его составляющих.

Для выявления результативности анимации в формировании креативности младших школьников на уроках математики проведено исследование в период с сентября 2016 по май 2021 г. (в течение четырех учебных годов). Выборку исследования составили младшие школьники в количестве 120 человек.

С целью диагностирования уровня сформи-рованности креативности обучающихся младшего школьного возраста использованы тесты творческого мышления Э.П. Торренса, экспертная оценка, осуществленная в условиях решения группового проекта с участием наблюдателей, фиксирующих показатели в листах наблюдений, по принципу краевой диагностической работы Центра оценки качества образования5 и самооценка учащихся.

Обзор научной литературы. Проблема формирования и оценки креативности у младших школьников поднимается отечественными [Пинская, Михайлова, Рыдзе, 2019; Позднякова, Фомина, 2021; и др.] и зарубежными исследователями [Horng, Wang, Yen, 2019; Lucas, Claxton, Spencer, 2013; и др.]. Однако взгляды на формирование креативности в научной литературе различаются. Одни исследователи полагают, что необходимым условием творчества (или креативности) является достаточный уровень интеллекта или подходящий тип личности (психологи А. Маслоу, М. Боден, Д.Б. Богоявленская и др.)

5 Красноярский ЦОКО: краевые диагностические работы, 4 класс. URL: 01/

[Artemenkov, Joukova, Bogoyavlenskaya, 2018, p. 126]. Креативность, по А. Маслоу, - «творческая направленность, врожденная у каждого, но теряемая большинством под воздействием окружающей среды»6. Другие отрицают зависимость креативности от интеллекта, например, психолог Джой Пол Гилфорд [Guilford, 1950, р. 445] выделяет ее как самостоятельную способность человека, которую можно развивать при любом уровне IQ. Креативность как творческая способность и даже фантазия, не зависящая от уровня интеллекта, рассматривается в монографии «Психология одаренности и творчества»: креативность формируется средой [Психология одаренности и творчества, 2017]. Коллектив зарубежных исследователей считает возникновение творчества результатом воздействия естественной среды природы, длительных прогулок и испытаний [Williams et al., 2018]. Е.И. Щебланова называет креативность способностью генерировать новые полезные идеи и новые способы творчества и считает ее одним из факторов одаренности ученика7. «Творческое – значит, преобразующее мир», – так глобально оценил роль творчества А.К. Дусавицкий8. По определению программы PISA9, международного исследования качества образования, креативность - компетентность, позволяющая участвовать в выработке, оценке и совершенствовании идей, которые могут привести к оригинальным и эффективным решениям проблем, новому знанию и проявлению воображения [Cordero, Cristóbal, Santín, 2017].

Исследователь в области образования и автор модели креативности Б. Лукас называет творчество ключевым моментом умения учиться и представляет креативность как способность находить принципиально новые подходы к решению проблем и выдвигать новые идеи на основе полученных знаний10.

В модели креативности Джеймса Мелвина Роудса выделены четыре составляющие, необходимые для возникновения креативности: личность, процесс как создание чего-то нового, творческий продукт и среда, в которой все происходит и которая представляется несовершенной, требующей изменений11.

Рассмотрим, от чего зависит уровень креативности и как его повысить. Все авторы сходятся в том, что новые продукты творчества появляются на основе уже имеющихся знаний. Любознательность, активный поиск информации обеспечивают строительный материал для новых идей и способов деятельности учеников. Воображение позволяет искать оригинальные выходы из проблемных ситуаций. Развитие идей предполагает умение оценить и перестроить деятельность для усовершенствования своей идеи или отказа от нее12. Учителю придется строить школьный урок так, чтобы компетенция креативности развивалась постоянно. Например, подбирать задания, имеющие несколько возможных решений, позволяющие выделить несколько подзадач для учеников, требующие самостоятельного поиска необходимой информации, возможно, даже в другой предметной области [Позднякова, Фомина, 2021, с. 34]. По мнению отечественных исследователей, креативность можно формировать на разных этапах школьного урока. Например, на этапе включения в деятельность ученик принимает, исследует и предлагает свои идеи и подходы к теме. На этапе участия в решении учебных задач ученик

воспринимает, анализирует деятельность группы, учитывает подходящий опыт и информацию, находит оригинальное решение, устанавливает связи, интегрирует знания из разных предметов для решения проблемы, применяет умения в нестандартной ситуации. На этапе презентации результата ученик представляет свои идеи, видит новые интересные решения проблемы и понимает их возможные последствия [Пинская и др., 2019]. Анализ образовательной теории и практики по проблеме формирования у обучающихся актуальных компетенций на современном этапе развития общества в аспекте реализации идей модели «4К» (креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации) позволил выделить в качестве значимых условий формирования креативности обучающихся следующие: включение обучающихся в групповую деятельность13; организация тренинга креативности путем постановки и решения проблем, оказывающих положительное влияние на развитие креативности, а также необходимость развивать креативность у педагогов14; отбор заданий, которые стимулируют учеников проявлять любознательность, использовать свой жизненный опыт, сотрудничать со сверстниками15. Специалистами, осуществляющими профессиональную деятельность на уровне начального общего образования, определены специальные условия формирования креативности у обучающихся: наличие мотивации у младшего школьника; систематичность занятий по формированию креативности; благоприятная психологическая обстановка [Ульяновская, 2021]; решение дивергентных задач, имеющих несколько правильных решений [Гашаров и др., 2016]; систематическое включение обучающихся в решение нетиповых задач [Шило, 2014] и др.

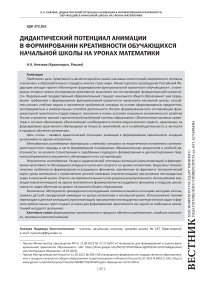

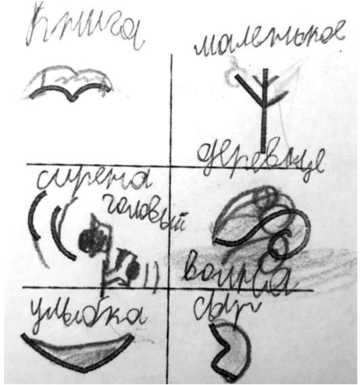

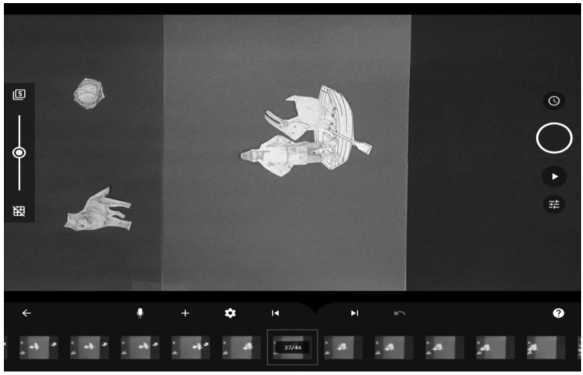

Основные критерии оценки уровня креативного мышления (беглость (количественный показатель способности к порождению идей), гибкость (разнообразие идей), разработанность (детализация образов) и оригинальность16 (неординарные и неповторяющиеся ответы)) предложены еще в 1926 г. Э.П. Торренсом [Щебланова, 2007, с. 152]. Тесты, подходящие для младших школьников, включают в себя незаконченные рисунки, которые надо дорисовать и превратить в предметы, составление вопросов и предположений по сюжетной картинке [Жукова, Богоявленская, 2020], а также способы употребления ненужных вещей, например картонной коробки или старой газеты (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения теста Э. Торренса

Fig. 1. Example of E. Torrens’s Test

Исследователь Дж. Гилфорд, в свою очередь, выделил шесть параметров креативности: способность к обнаружению и постановке проблем, беглость – способность к генерированию большого числа идей, гибкость – применение и полезность идеи, оригинальность, способность усовершенствовать объект, добавляя детали, и способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу [Guilford, 1950, p. 447]. Р. Хорн в своем труде представил креативность как четыре стадии: сбор и актуализация знаний в предметной области, стадия инкубации новых идей, определение образов для ключевых идей, проверка и подтверждение их результативности [Horng, Wang, Yen, 2019, p. 9].

Существует несколько методик, позволяющих, фиксируя результаты в листе наблюдения, оценить креативность в ходе наблюдения за работой учеников. Наблюдатель отмечает, насколько ученик включается в деятельность, предлагает разные идеи, воспринимает идеи других, находит источники информации, видит новые решения и даже чужие идеи, применяет в нестандартной ситуации свои умения. Посредством листа наблюдений можно оценить креативность учеников. В табл. 1 описаны критерии креативности обучающихся [Позднякова, Фомина, 2021]. Кроме наблюдения, можно использовать самооценку креативности обучающимися, критерии ее представлены в табл. 2.

Таблица 1

Оценка креативности обучающихся

Assessment of creativity

Table 1

|

Критерии креативности |

Уровни сформированности креативности |

||

|

высокий |

средний |

низкий |

|

|

Умение собирать и записывать информацию |

Последовательно отбирает и записывает точную и подходящую информацию |

Отбирает и записывает информацию, по большей части точную и подходящую |

Отбирает и записывает информацию, не всегда точную и подходящую, либо по ошибке делает неверные записи |

|

Умение выдвигать подходящие, развитые и обоснованные идеи |

Ясно понимает связи причин и следствий изучаемых явлений. Идеи понятно изложены с помощью подходящей информации |

Имеет общее понимание проблем. Прослеживает не все причинно-следственные связи в изучаемых явлениях. Идеи не все поддержаны информацией |

Не прослеживает причинно-следственные связи. Идеи ясно не представлены. Доказательства не представлены или включают неподходящую информацию |

|

Умение предлагать решение проблемы |

Предлагает набор детальных и правдоподобных стратегий внутри своей идеи. Поддерживает предложение набором согласованных действий |

Представляет, по крайней мере, одну стратегию, но недостаточно детальную или нереализуемую. Поддерживает предложение логично |

Не предлагает решений либо предлагает одно, нереалистичное и неприемлемое. Решение не поддерживается, основания неподходящие |

|

Контроль языка |

Имеет обширный лексический запас, использует правильную структуру предложений, пунктуацию |

Использует достаточный словарный запас, правильную структуру предложений. Но иногда ошибается, что не мешает коммуникации |

Использует бедный словарный запас. Допускает много синтаксических и пунктуационных ошибок, что затрудняет коммуникацию |

Таблица 2

Самооценка креативности обучающимися

Self-assessment of creativity

Table 2

|

Критерии креативности |

Уровни сформированности креативности |

||

|

высокий |

средний |

низкий |

|

|

Умение собирать и записывать информацию |

Я использовал точную и важную информацию |

Большая часть информации была точной и важной, но не вся |

Часть моей информации была точной и важной, но я ошибался и использовал часть неподходящей информации |

|

Подходящие, развитые и обоснованные идеи |

Я понимаю, знаю, что нужно предпринять для решения проблемы, развиваю некоторые идеи других людей |

Я показал, что понял большую часть аспектов проблемы |

Я показал, что слабо представляю проблему |

|

Умение предлагать решение проблемы |

Я представил ясную точку зрения и полностью подтвердил ее своей информацией. Мое решение очень гибкое и включает большой набор стратегий. Я объяснил причины моего решения |

Я представил ясную точку зрения и подтвердил ее некоторой информацией. Я был способен представить решение и включить одну стратегию. Я представил хотя бы одну причину моего решения |

Я не смог ясно представить свою точку зрения. Использовал мало информации. Я не нашел решения. Я не представлял причин моего решения |

|

Контроль языка |

Я использовал нужные слова, стилистически верные конструкции с верной пунктуацией для объяснения своих идей |

Я сделал несколько синтаксических и пунктуационных ошибок, но меня поймут |

Я не уверен, что читающий поймет меня |

В основе настоящей статьи лежит подход к формированию креативности посредством создания анимации (мультипликации).

Еще в 70-х гг. прошлого столетия среди специалистов в области детской анимации (мультипликации) появился термин мультипликационная педагогика . Тогда в связи с необходимостью использования сложного технологического оборудования работа по созданию детской анимации (мультипликации) велась только в экспериментальных студиях. В настоящее время образовательная теория и практика отмечают целесообразность использования анимации (мультипликации) в решении педагогических задач17.

Результаты. Практика использования анимации (мультипликации) в школьном обучении показывает, что ее применение на уроках математики влияет непосредственно на повышение уровня креативности учеников. Этому способствует работа над анимированием условий и спо собов решения математических задач в начальной школе. В течение четырех лет в группе испытуемых использовалась анимация (мультипликация) на уроках математики и во внеурочной деятельности преимущественно на материале нестандартных задач, не имеющих шаблонного решения или алгоритма. Исследование проводилось среди учеников 1–4-х классов средней школы № 137 города Красноярска с 2016 по 2021 г.

В параллели 1-х классов в 2016, 2017, 2018 и 2020 гг. сформирована группа по желанию обучающихся и их родителей, у которых один раз в неделю проводился урок математики с использованием анимации (мультипликации) (30 человек в параллели, всего 120 учеников за 4 года). Для сравнения результатов сформированы группы обучающихся с таким же средним показателем креативности в каждой параллели и с идентичными условиями (участие обучающихся в дополнительном образовании вне школы). В начале учебного года проведена стартовая диагностика уровня сформированности креативности обучающихся 1-х классов, а также диагностика проводилась в конце каждого учебного года. Ученики, переходившие во 2, 3 и 4-й класс, продолжали заниматься математикой с использованием анимации (мультипликации) в экспериментальной группе. Для сравнения уровня креативности использовались данные экспериментальной и контрольной групп в конце каждого учебного года. В статье приведены результаты обучения первой экспериментальной группы, начавшей обучение в 2016 г. Диагностирование уровня сформированности креативности обучающихся осуществлено с опорой на тестовые задания П. Торренса, экспертную оценку наблюдателей и самооценку обучающихся.

Работа в экспериментальной группе выстроена на содержании курса математики в начальной школе с включением решения нестандартных задач. Уроки конструировались с учетом возраста детей и содержания программы курса.

Стоит отметить целесообразность выбора нестандартных задач в формировании и развитии умений генерировать идеи, защищать их и реализовывать в виде мультипликационных роликов. Нестандартные задачи - задачи, которые не имеют в курсе математики общих правил

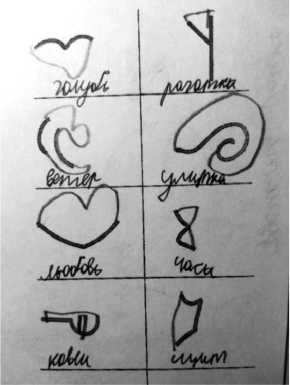

Рис. 2. Старинная задача про волка, козу и капусту

Fig. 2. An old river crossing puzzle about a wolf, a goat and cabbage

и положений, определяющих точную программу их решения18.

Рассмотрим работу учителя по организации деятельности учеников на примере работы над старинной задачей про волка, козу и капусту: Мужик повез на ярмарку волка, козу и капусту. Ему надо перевезти на другой берег реки капусту, козу и волка в двухместной лодке (капуста занимает одно место). Как это сделать, если коза, оставшись без присмотра, съест капусту, а волк съест козу? Решение: перевозка начинается с козы, затем перевозят капусту (или волка), а козу увозят обратно и оставляют на берегу одну, волка перевозят к капусте и затем возвращаются за козой 19 .

Данная задача эффективно решается средствами мультипликации, так как относится к задачам о переправе20, и ее решение наглядно демонстрируется непосредственным перемещением объектов с одного берега реки на другой (рис. 2).

Для работы над задачей необходимо организовать взаимодействие учеников в малых группах (2–5 человек), поскольку именно в малых группах есть возможность осуществления внутригрупповой дискуссии и выдвижения идей каждого

ученика. Идеи внутри группы возникают в двух направлениях: идеи, касающиеся решения задачи, а также идеи осуществления процесса создания мультипликационного ролика. Учитель в данном случае занимает организаторскую позицию: помогает развернуть дискуссию внутри группы по решению задачи, при этом не оценивая решения учеников сразу [Косцова, Гадельшина, 2020, с. 19]. К верному решению ребята приходят совместно с «одногруппниками», это может произойти сразу при обсуждении решения, а может быть позже - на этапе создания анимации (мультипликации) в группе или просмотре мультипликационного ролика другой группы.

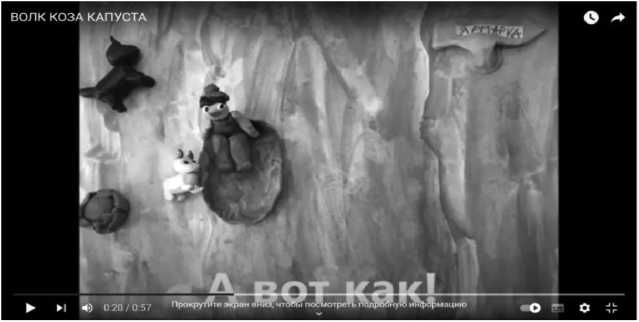

Во время создания мультипликационного ролика учитель помогает организовать съемку технически, обеспечивая применение учениками инструментов для создания анимации (мультипликации). В начальной школе целесообразно применять технику перекладки (передвигая героев и делая кадры каждой последующей фазы движения), при этом используя в качестве материалов пластилин, бумагу, картон и др. (рис. 3). Стоит отметить, что перекладная мультипликация – это покадровая съемка рисунков или плоских фигур, лежащих на горизонтальной плоскости [Ерегина, 2020].

Ниже приведен пример технологической карты фрагмента урока математики, на котором происходит решение нестандартной задачи посредством создания анимации (мультипликации) (табл. 3).

Рис. 3. Покадровая съемка решения задачи в программе Stop Motion Studio

Fig. 3. Frame-by-frame shooting of the puzzle solving in the Stop Motion Studio program

Таблица 3

Технологическая карта фрагмента урока математики с применением анимации (мультипликации)

Table 3

Technological map of a fragment of a math lesson using animation

|

Этап урока |

Виды работы, формы, методы, приемы |

Содержание педагогического взаимодействия |

Формирование креативности |

|

|

деятельность учителя |

деятельность учеников |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Орга-низа-цион-ный |

Деление учеников на группы |

Обеспечивает образование малых групп (2–5 человек) |

Делятся на группы |

Выбор деления на группы основан на выборе материала для создания мультипликации или на определении своей роли в создании будущего мультфильма. В момент выбора материала возникает широкое поле для дальнейших действий по созданию детской мультипликации. Например, если это способ пластилиновой мультипликации, то понадобятся предметный стол для съемки и устройство, закрепленное над ним. |

Продолжение табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Если это способ рисования на маркерной доске, то понадобятся штатив и устройство, закрепленное на нем и направленное на доску. Если это способ песочной анимации, понадобятся поддон и устройство для съемки |

||||

|

Мотива-цион-ный |

Установка на решение задачи посредством мультипликации |

Задает ситуацию, в которой необходимо решить задачу |

Посовещавшись, выбирают задачу для анимирования в группе |

Содержание задачи может быть выбрано в зависимости от материала, которым воспользуется группа. Важно, как группа применит способ работы с определенным материалом или же откажется от него, сделав выбор в пользу другого материала, а также, какие необычные предметы использует в съемке, например крупу или макароны или предметы из школьного пенала. Задача про волка, козу и капусту может быть решена при помощи перемещения магнитов на школьной доске. Это перемещение поможет решить задачу в группе, но для того, чтобы показать решение другому, придется снять это перемещение в покадровом режиме съемки и сделать мультипликационный ролик |

|

Решение задачи |

Коммуникация внутри группы, дискуссия |

Организует взаимодействие в группе, следит за равноправными отношениями в группе. Важно фиксировать действия учеников, направленные на установление сотрудничества в группе, на решение конфликтов |

Решают задачу совместно |

Выдвигают свои идеи по решению задачи, дополняют идеи других. Учитель подбирает задачу, которую невозможно решить привычным способом, по известному алгоритму. Для решения нестандартной задачи придется действовать новым способом, преобразовав или соединив их из ранее известных способов [Чиркова, Голубева, 2018, с. 62]. Анимация является новым для ребенка способом представления данных. Анимируя, «оживляя» решение задачи, ученики выполняют сразу два важных шага - решают саму задачу и ищут нестандартный способ решения, а также находят способ представить свое решение другому в виде мультипликационного ролика. Может так получиться, что решение задачи до начала создания анимации будет неверным. В таком случае учителю важно проследить, чтобы во время съемки ролика ученики обнаружили ошибку в своем решении |

|

Со-зида-тельный |

Создание детской анимации (мультипликации) |

Создает технические условия для съемки мультфильма: закрепляет устройство для съемки, устанавливает программу для анимации (например, Stop Motion Studio) |

Распределяют роли внутри группы: художник, режиссер, фотограф, аниматор и др. Снимают мультфильм по решению задачи |

Ученик решает творчески задачи своей «специальности»: ищет удачный ракурс, оформляет героев и фон, передает иллюзию движения героев разными способами и т.д. |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Презента-цион-ный |

Представление своих результатов (мультфильма) всему классу |

Организует презентацию мультипликационного ролика всему классу. Предоставляет возможность оценки решения задачи другими детьми, а также рефлексии своей деятельности учениками |

Представляют решение задачи с помощью мультипликационного ролика. Проводят рефлексию своих действий. Оценивают решение других групп |

Выдвигают свои идеи в общеклассной дискуссии при обсуждении решения других групп |

Задачи, анимированные на уроках математики, как продукт детской совместной работы можно использовать для формирования креативности на разных этапах урока, например в начале урока или на основном этапе при решении задач, непосредственно связанных с темой и основным математическим содержанием урока.

Работа, проведенная над формированием креативности младших школьников в течение четырех лет, доказала результативность применения анимации (мультипликации) на уроках математики. Экспериментальная группа пока

зала высокий уровень креативности, оценка которого проходила посредством наблюдения за групповым решением учебных задач (критерии представлены в табл. 1), высокий уровень самооценки креативности (критерии представлены в табл. 2), а также заданий итоговой диагностики, предложенных красноярским «Центром оценки качества образования». Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся согласно оценке наблюдателей представлены в табл. 4, результаты самооценки уровня сформированности креативности обучающихся представлены в табл. 5.

Таблица 4

Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся (оценка наблюдателей), %

Table 4

The results of diagnosing the level of formation of creativity among students (assessment of observers), %

|

Уровень креативности |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

|

Высокий |

58,0 % |

32,0 % |

|

Средний |

42,0 % |

50,5 % |

|

Низкий |

0,0 % |

17,5 % |

Таблица 5

Результаты диагностирования уровня сформированности креативности обучающихся (самооценка)

Table 5

The results of diagnosing the level of formation of creativity among students (self-assessment)

Таким образом, количество участников экспериментальной группы, продемонстрировавших высокий уровень сформированности креативности в конце эксперимента, оказалось

на 26 % больше, чем у участников контрольной группы с тем же показателем, согласно оценке наблюдателей и на 16 % больше согласно самооценке обучающихся.

|

Уровень креативности |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

|

Высокий |

68 % |

52 % |

|

Средний |

32 % |

41 % |

|

Низкий |

0 % |

7 % |

Результаты диагностирования уровня сформированности креативности младших школьников экспериментальной и контрольной групп, полученные с использованием

теста творческого мышления П. Торренса по показателям беглость, гибкость, оригинальность и разработанность идеи представлены в табл. 6.

Таблица 6

Сравнение показателей креативности испытуемых с 2016 по 2021 г.

Comparison of the creativity indicators of the subjects from 2016 to 2021

Table 6

|

Годы обучения детей с использованием анимации (мультипликации) на уроках математики Показатель креативности в контрольной и экспериментальной группах, тест П. Торренса |

Начало обучения, 2016 г. |

1-й год обучения, 2017 г. |

2-й год обучения, 2018 г. |

3-й год обучения, 2019 г. |

4-й год обучения, 2020– 2021 гг. |

|

Средний показатель креативности в контрольной группе, в баллах |

18,6 |

23 |

25 |

26,5 |

30 |

|

Средний показатель креативности в экспериментальной группе, в баллах |

18,6 |

28 |

33 |

39,4 |

43 |

Сравнительный анализ результатов по основным показателям креативности экспериментальной и контрольной групп по годам обучения показал более высокие эмпирические данные у испытуемых экспериментальной группы.

Наблюдения за участниками экспериментальной группы показали, что умения генерировать идеи, отличающиеся от стандартных и общепринятых, усовершенствовать идеи одноклассников проявлялись на учебных занятиях без значительных затруднений: оформление учебных задач в виде модели (схемы, рисунка, чертежа), осуществление поиска альтернативных способов их решения и др.

Заключение. Методология проведенного исследования позволила выявить дидактический потенциал анимации в формировании креативности у младших школьников на уроках математики. Использование техники перекладки в анимации (мультипликации) при решении нестандартных математических задач в формате работы малых групп создает условия для формирования креативности как одной из глобальных компетенций младшего школьника. Предлагаемая технологическая карта урока отражает содержательные и организационные аспекты целесообразного использования анимации в формировании исследуемого феномена.

Список литературы Дидактический потенциал анимации в формировании креативности обучающихся начальной школы на уроках математики

- Гашаров Н.Г., Махмудов Х.М., Магомедов Н.Г. Дивергентные задачи с геометрическим содержанием в начальном курсе математики // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 6 (61). С. 168–171. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27652315_89588754.pdf (дата обращения: 02.03.2023).

- Ерегина Ю.П. Традиционные виды анимации и современные технологии. Их синтез в образовательном процессе // Вопросы педагогики. 2020. № 7-2. С. 34–39. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43560537_25263802.pdf (дата обращения: 18.02.2023).

- Жукова Е.С., Богоявленская Д.Б. О возможности адекватной оценки креативности по тестам Е.П. Торренса // Личность в пространстве и времени. 2020. № 9. С. 67–77. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44802415_30660836.pdf (дата обращения: 18.02.2023).

- Косцова С.А., Гадельшина А.А. Развитие логического мышления младших школьников на основе нестандартных задач во внеурочной деятельности // Colloquium-Journal. 2020. № 1-4 (53). С. 18–19. URL https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42336089_72594277.pdf (дата обращения: 18.02.2023).

- Кривенькая М.А. Глобальный доклад ЮНЕСКО «Совместное переосмысление наших перспектив: новый социальный договор в интересах образования» // Этнодиалоги. 2022. № 2 (68). С. 54–58. DOI: 10.37492/ETNO.2022.68.2.006; URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49733960_66417214.pdf (дата обращения: 18.02.2023).

- Пинская М.А., Михайлова А.М., Рыдзе О.А., Денищева Л.О., Краснянская К.А., Авдеенко Н.А. Навыки XXI века: как формировать и оценивать на уроке? // Образовательная политика. 2019. № 3 (79). С. 50–62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-xxi-veka-kak-formirovat (дата обращения: 23.01.2023).

- Позднякова Е.В., Фомина А.В. Открытые задачи как средство развития «soft skills» на уроках математики // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2021. Т. 7, № 2. С. 29–45. DOI: 10.18413/2313-8971-2021-7-2-0-3; URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary (дата обращения: 18.02.2023).

- Психология одаренности и творчества: монография. СПб., 2017. 288 с. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29885092_31521890.pdf (дата обращения: 02.03.2023).

- Ульяновская А.Д. Творческие задания как средство формирования креативного мышления у младших школьников // Annali d'Italia. 2021. № 19-2. С. 48–51. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_45784134_41482369.pdf (дата обращения: 02.03.2023).

- Чиркова Н.И., Голубева Н.А. Логические задачи как средство развития у младших школьников умения учиться // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского: матер. докл. психолого-педагогических секций региональной университетской науч.-практ. конф., Калуга, 01 февраля – 31 марта 2018 г. Калуга: Калуж. гос. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2018. С. 60–64. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38149369_63016946.pdf (дата обращения: 18.02.2023).

- Шило Т.Б. Система развития вербальной креативности младшего школьника // Начальная школа. 2014. № 9. С. 12–15. URL https://elibrary.ru/download/elibrary_23029114_77599923.pdf (дата обращения: 02.03.2023).

- Щебланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П. Торренса // Журнал практического психолога. 2007. № 3. 2007. С. 149–166. URL: http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49319/Source:default (дата обращения: 18.02.2023).

- Artemenkov S., Joukova E., Bogoyavlenskaya D. Longitudinal study of the creative abilities. In: S. Malykh, & E. Nikulchev (Eds.), Psychology and Education – ICPE 2018 // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2018. Vol. 49. P. 125–131). URL: https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.11.02.14

- Cordero J.M., Cristóbal V., Santín D. Causal inference on education policies: a survey of empirical studies using PISA, TIMSS and PIRLS // Journal of Economic Surveys. 2017. Vol. 32, No 3. P. 878–915. DOI: 10.1111/joes.12217; URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76295/3/MPRA_paper_76295.pdf (access date: 18.02.2023).

- Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. 1950. Is. 5 (9). P. 444–454. URL: https://www.sci-hub.ru/10.1037/h0063487 (access date: 24.01.2023).

- Horng R.Yu., Wang Ch.W., Yen Yu.Ja. The nature of technological imagination and creativity: cognitive task analysis. In: Proceedings of the 16th European Congress on Psychology, Moscow, July 02–05, 2019. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2019. P. 1464. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41292950_75978066.pdf (access date: 18.02.2023).

- Lucas B., Claxton G., Spencer E. Progression in student creativity in school: First steps towards new forms of formative assessments // OECD Education Working Papers. 2013. No. 86. Paris: OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/progression-in-student (access date: 23.01.2023).

- Williams K.J.H., Lee K.E., Williams N.S.G. Conceptualizing creativity benefits of nature experience: Attention restoration and mind wandering as complementary processes // Journal of Environmental Psychology. 2018. Vol. 59. P. 36–45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.08.005