Дифференциация доходов населения России и порочный круг бедности

Автор: Петросянц Даниэл Викторович, Горбачев Никита Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой неравенства в России и делается попытка увязать их с системной и циклической экономической ловушкой, известной как порочный круг бедности. Авторы видят их решение в комплексном смещении акцентов при реализации национальных социальных программ и формулировании и формировании дополнительных демпферов в сферах образования, здравоохранения, в предоставлении льготного доступа к иным, в т.ч. нематериальным, активам, обладание которыми либо равный доступ к которым в состоянии оказать заметное влияние на радикальное решение проблемы бедности, изменение динамики доходности наиболее необеспеченных домохозяйств, социального статуса, образа жизни и поведения индивидуумов в обществе.

Социальное неравенство, экономический рост, порочный круг бедности, дифференциация доходов, индекс джини

Короткий адрес: https://sciup.org/170171239

IDR: 170171239 | DOI: 10.31171/vlast.v28i5.7575

Текст научной статьи Дифференциация доходов населения России и порочный круг бедности

Дифференциация доходов населения никогда не являлась центральной темой исследования в экономической теории и не была актуальной для обсуждения в публичной политике. В сферу внимания экономической теории чаще всего попадают вопросы, которые регламентируют и регулируют взаимодействие между наемными работниками и работодателем (а именно социальное обеспечение незащищенных и малоимущих слоев населения, обе- спечение постоянной оплаты труда); проблемы соблюдения законов и правового равенства. Дифференциация доходов в качестве системного фактора, влияющего на разносторонние аспекты экономического развития социума, никогда не выступала непосредственным объектом публичной политики, но политические акторы часто упоминают о неравенстве доходов как о совокупности доводов для обоснования требований определенных социальных групп [Цветков 2019].

При анализе основных положений о неравенстве доходов, сформулированных в докладе Всемирного банка, было отмечено, что центральное место в публичных политических дебатах должна занять проблема неравенства, которая оказывает прямое влияние на экономический рост (как отдельных стран, так и мировой) и развитие человеческого капитала. Дифференциация в данном докладе определяется в качестве функциональной характеристики социума, которая отражает совокупность условий, препятствующих или способствующих прогрессивным изменениям политических, экономических и социальных институтов; росту качества жизни, благосостояния населения и социальной сплоченности общества; полноценной реализации человеческого капитала и т.д.1

Измерение дифференциации основано на упорядочении по величине наблюдаемых денежных доходов на душу населения. Самый простой подход включает в себя разделение доходов на отрезки равной длины в порядке возрастания на децильные/квинтильные группы (10- или 20-процентные группы). Для оценки дифференциации используется количественный показатель, отражающий масштаб неравенства, коэффициент фондов – соотношение между среднедушевыми уровнями денежных доходов группы населения с высокими доходами и группы населения с самыми низкими доходами; он отражает, во сколько раз доходы верхних групп превышают доходы нижних2. Недостатки данной оценки:

-

1) исследователи, использующие только этот показатель в своих работах, не смогут объективно оценить неравномерность распределения доходов, потому что с его помощью нельзя отразить дифференциацию доходов между вторым и седьмым децилем или третьим и пятым квинтилем: данный способ оценки может охарактеризовать только разрыв между крайними группами;

-

2) неравномерность распределения денежных доходов внутри верхних и нижних групп игнорируется.

Рассмотренный выше показатель имеет недостатки, поэтому исследователи при оценке неравенства используют еще один количественный показатель – индекс (коэффициент) Джини, который дает стандартную оценку неравенства, которая отражает неравномерное распределение денежных доходов как в целом по стране, так и по отдельно взятым регионам. Статистическое значение индекса Джини находится в диапазоне от 0 до 1: чем больше значение данного показателя, тем менее равномерно распределяются денежные доходы граждан и благосостояние государства, тем выше социальная и имущественная дифференциация населения; чем меньше данное значение, тем меньше в среднем обделены финансовыми ресурсами различные социальные группы3. В отличие от коэффициента фондов, индекс Джини отражает отклонение от равномерного распределения всей совокупности получаемых денежных доходов; при использовании данного индекса не исключаются из анализа ни крайние, ни медианные доходные группы (и при формировании данных групп не стоит соблюдать принцип их численного равенства). Часто величина индекса Джини представляется в процентных пунктах неравенства по шкале от 0 до 100. Но при всех положительных сторонах у этого показателя имеются и негативные стороны (недостатки): первая из них заключается в прямой зависимости индекса Джини от применяемой группировки, а именно: чем больше значение индекса Джини, тем меньше иллюзия равномерности денежных доходов. Вторая – это то, что его статистическое значение напрямую зависит от критерия дифференциации денежных доходов (критерии категоризации доходов могут быть следующими: денежные доходы до/после налогообложения, денежные доходы после налогообложения и субсидирования). Различие этих распределений зависит от степени вмешательства государственных органов власти в экономическую сферу (особенно в первичное распределение финансов и перераспределение денежных доходов). Величина индекса Джини, характеризующая первичное распределение денежных доходов, отражает в большей степени существующие взаимоотношения на рынке труда и в производстве; величина после налогообложения и субсидирования – соотношение качества жизни различных домохозяйств.

Идея взаимозависимости экономического роста и неравенства очень актуальна и имеет важные политические последствия.

В публичной политике доминирует идея, согласно которой в государствах, осуществляющих интенсивную экономическую модернизацию, рост дифференциации среди населения – неизбежный и временный процесс. Такие государства должны выбрать между ростом экономики и ограничением ростом дифференциации. Именно к таковым странам и относится РФ на современном этапе ее экономического развития. Согласно теоретическим моделям, по мере роста экономики социально-экономическая дифференциация населения будет стабилизироваться, а вскоре и вообще снизится до масштабов, близких к спредам дифференциации населения в развитых странах, и бедность, которая обусловливается наличием высокого неравенства, в конечном итоге будет устранена. Концепция Всемирного Банка отвергает это мнение: высокая дифференциация всегда будет препятствовать росту экономики, прогрессивным преобразованиям, совершенствованию политических и экономических институтов1.

Незначительный рост экономики в условиях высокой дифференциации доходов населения может наблюдаться, но он не способен понизить уровень бедности и неравенства (что мы и наблюдаем в РФ: по официальной статистике экономический рост равняется 1,2%, но при этом бедность и неравенство продолжают только расти)2.

Дифференциация доходов образуется в процессе сложного взаимодействия экономических, политических, человеческих и институциональных факторов. При оптимистическом взгляде на социум дифференциацию денежных доходов можно объяснить различием человеческих качеств (креативные и когнитивные способности, квалификация, склонность к интенсивному труду, образование, трудоспособность, склонность к сбережениям, предусмотрительность и т.д.). Однако большое значение в распределении денежных доходов между гражданами внутри страны играют экзогенные факторы: процессы распределения и перераспределения финансовых ресурсов регулируются системой социально-экономических и политических институтов и реализуются в границах иерархических организационных структур, что значительно ослабляет зависимость между доходами и человеческими качествами, а иногда сводит ее на нет [Янилова, Джой 2017]. В дополнение к этому, за счет институциональных и экономических барьеров дифференциация денежных доходов превосходит неравенство человеческих качеств.

Говоря о воздействии дифференциации на социально-экономические и политические процессы, стоит упомянуть, что воздействие производится не самим неравенством, а совокупностью условий, в которых формируется эта дифференциация, и поведением населения, формирующимся в данных условиях. Один показатель дифференциации денежных доходов не отразит связь неравенства с функциональными свойствами экономики и социума.

Общая оценка дифференциации доходов в регионах РФ в отрыве от других показателей, характеризующих неравенство, ничего не говорит о социальноэкономическом различии субъектов в РФ. Исследования, которые проводились с целью оценки только уровня бедности или степени расслоения российского населения, не дали точных результатов. Мы можем наблюдать следующее явление: численность населения, находящегося ниже черты бедности, сокращается, но при этом дифференциация общества только увеличивается [Петросянц 2020].

Теперь обратимся к такому известному экономистам явлению, как порочный круг бедности (см. рис. 1). Низкий уровень доходов населения порождает низкие уровни сбережений и спроса, что, в свою очередь, означает низкие объемы капитальных вложений в хозяйство региона и инвестиций в человеческий фактор [Клейнер, Рыбачук 2019]. Эти обстоятельства ограничивают возможности роста производительности труда, сохраняя его на низком уровне, а в совокупности – и доходы населения, которые благодаря быстрому его росту могут даже сокращаться [Бевентер, Хампе 1993].

Источник: составлено авторами

Рисунок 1 . Порочный круг бедности населения

Порочный круг бедности может быть разорван, если удастся достичь роста доходов, сбережений, инвестиций и производительности труда. Решающую роль в этом должно сыграть государственное регулирование, обеспечивающее и поддерживающее законность и порядок, частное предпринимательство, развитие инфраструктуры, накопление капитала и инвестиционную активность, социальное обустройство [Петросянц и др. 2011].

Особую роль следует отвести правительственным программам развития социальной сферы [Грузина, Сорокин, Штанова 2020]. Так, например, образовательная политика оказывается на переднем крае формирования национальных экономических и инновационных систем. Выбранная модель образования должна соответствовать приоритетам и геополитическим интересам этих стран, обеспечить развитие человеческого потенциала, и это, в конечном счете, отражается на конкурентоспособности государств, их месте в мировой табели о рангах [Петросянц, Чаплыгин 2014: 112].

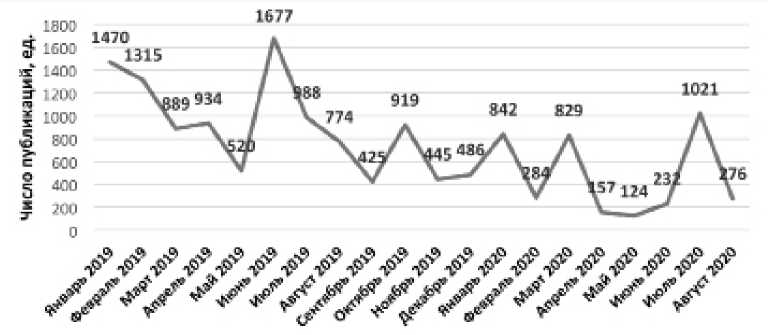

Далее проанализируем динамику интереса в российских СМИ к проблеме бедности в нашей стране с 2019 по август 2020 включительно. (см. табл. 1). В СМИ, как можно заметить, представители различных ветвей управления современной России активно полемизируют на тему проблемы бедности.

Очевидно, что на динамику практически всех социально-экономических дискурсов оказали влияние последствия пандемии COVID -19. Однако любопытно, что с апреля по июль 2020 г. фокус внимания на проблеме бедности не был сконцентрирован. На рис. 2 можно заметить снижение интереса граждан к проблемам бедности в контексте СМИ. Однако это не что иное, как временное отвлечение внимания необычной и сложной ситуацией с развитием пандемии и принимаемыми правительствами стран мира мерами, связанными с ней.

Таблица 1

Основные сюжеты обсуждения бедности в РФ (агрегированно) в 2019–2020 гг. в русскоязычных СМИ

|

№ п/п |

Сюжет |

Число публикаций |

|

1 |

Медведев заочно ответил Кудрину: работать надо, а не рассуждать о бедности |

517 |

|

2 |

Эксперты: сверка данных Росстата о бедности с ФНС и ПФР может повысить их качество |

295 |

|

3 |

В Росстате заявили, что не будут менять методологию подсчета бедных |

293 |

|

4 |

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за уровня бедности |

258 |

|

5 |

Песков прокомментировал слова Кудрина о возможном росте бедности |

212 |

|

6 |

С 1 февраля все федеральные выплаты в РФ проиндексируют на 4,3% |

183 |

|

7 |

Не сбудется прогноз о снижении доли бедности в России |

135 |

|

8 |

Уровень бедности в России вырос в начале года |

126 |

|

9 |

Росстат выявил рост бедности в стране |

117 |

|

10 |

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности |

114 |

Источник: составлено авторами по SCAN-Интерфакс 09.09.2020. Доступ: http://new.

Источник: составлено авторами по SCAN-Интерфакс 09.09.2020. Доступ: http://new.

Рисунок 2. Динамика публикаций в СМИ по проблеме бедности в РФ

В заключение следует отметить, что проблемы бедности и неравенства, несмотря на то что они порождены совершенно различными факторами, и, более того, решаются также различными методами, тем не менее неразрывно связаны. Разорвать порочный круг бедности очень сложно, для этого необходима реализация целого ряда долгосрочных программ. В условиях усложнения проблемы реализации национальных проектов 2019–2024 гг. встает вопрос о пролонгации решения этих вопросов, а недостаточное финансирование программных проектов может привести к тому, что даже эти денежные вливания будут просто бессмысленными.

В русле современных тенденций в социально-экономической сфере в России, как и в других развитых странах, социальная защита и социальное обеспечение являются априори одними из фундаментальных прав человека. Их можно определить как комплекс стратегий и программ, направленных на сокращение и предотвращение бедности и уязвимости граждан на протяжении всего их жизненного цикла.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: «Технологические, структурные и социальные факторы долгосрочного экономического роста».

Список литературы Дифференциация доходов населения России и порочный круг бедности

- Бевентер Э., фон, Хампе Й. 1993. Основные знания по рыночной экономике. М.: Республика. 175 c

- Грузина Ю.М., Сорокин Д.Д., Штанова К.А. 2020. Роль науки и образования в развитии человеческого капитала. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 10(2). С. 59-65

- Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. 2019. Опыт применения системной теории государственного воздействия в анализе экономических преобразований: пример Китая и России. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 9(2). С. 19-24

- Петросянц Д.В. 2020. Социальное неравенство и бедность как факторы сдерживания долгосрочного экономического роста. - Власть. Т. 28. № 1. С. 64-69

- Петросянц В.З., Дохолян С.В., Петросянц Д.В., Баширова А.А. 2011. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики: научная монография. М.: Экономика. 301 с

- Петросянц Д.В., Чаплыгин А.Г. 2014. Рейтинг ведущих университетов постсоветского пространства как инструмент оценки национальных образовательных систем. - Проблемы теории и практики управления. № 2. С. 112-122

- Цветков В.А. 2019. Реальность и перспективы российской экономики. - Проблемы рыночной экономики. № 1. С. 5-16

- Янилова И.Д., Джой Е.С. 2017. Причины неравенства доходов населения, проблемы в распределении доходов граждан в России, способы их решения. - Инновационные технологии в образовании и науке: материалы международной научно-практической конференции. Чебоксары, 7 мая 2017 г. В 2 т. Чебоксары: ЦНС "Интерактив плюс". Т. 2. С. 185-188