Дифференциация петрофизических типов коллекторов нижнефаменской залежи Тимано-Печорской провинции по гидравлическим единицам потока

Автор: Кривощеков С.Н., Ширинкин Д.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В нефтегазопромысловой геологии актуальна проблема неопределенности распределения геологических характеристик в межскважинном пространстве залежи. В данной работе предложена методика уточнения пространственного распределения проницаемости в объеме залежей Восточно-Ламбейшор-ского месторождения путем классификации кернового материала и выделения петрофизических зависимостей проницаемости от пористости для каждого класса в отдельности. Выделение петрофизических типов для сложнопостроенных карбонатных коллекторов позволяет дифференцировать пустотное пространство и более точно описать модель фильтрации, где большую роль в продвижении флюида к забою скважины играет наличие трещин в теле породы. В ходе работы произведена классификация кернового материала по параметру flowzoneindicator несколькими способами, лучший из которых определен при помощи попарного сравнения t-критериев Стьюдента и коэффициентов детерминации.

Петрофизическая зависимость, карбонатный коллектор, неоднородность проницаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/147245098

IDR: 147245098 | УДК: 553.98 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.2.282

Текст научной статьи Дифференциация петрофизических типов коллекторов нижнефаменской залежи Тимано-Печорской провинции по гидравлическим единицам потока

Неправильная оценка геологических свойств в объеме залежи может привести к ошибочному пониманию, как протекает фильтрация и вытеснение флюида, что мо-жет привести к снижению эффективности разработки объекта. В особенности данная проблема приобретает актуальность при ре-шении вопроса пространственного распреде-ления проницаемости для сложнопостроен-ных карбонатных коллекторов, в которых особую роль при циркуляции флюида играет трещинная фильтрация (Мартюшев, 2015;

Fonta, 2007; Nelson, 2000). В таком случае для отображения реальной картины вытесне-ния флюида появляется необходимость диф-ференциации коллектора на различные типы пустотного пространства с присущими им типам фильтрации. К коллектору сложнопо-строенного типа относятся нижнефаменские карбонатные отложения Восточно-Ламбей-шорского месторождения, в объеме которых содержатся задонская и елецкая залежи нефти. Керн , отобранный из интервалов этих залежей, стал исходным материалом в дан-ной работе .

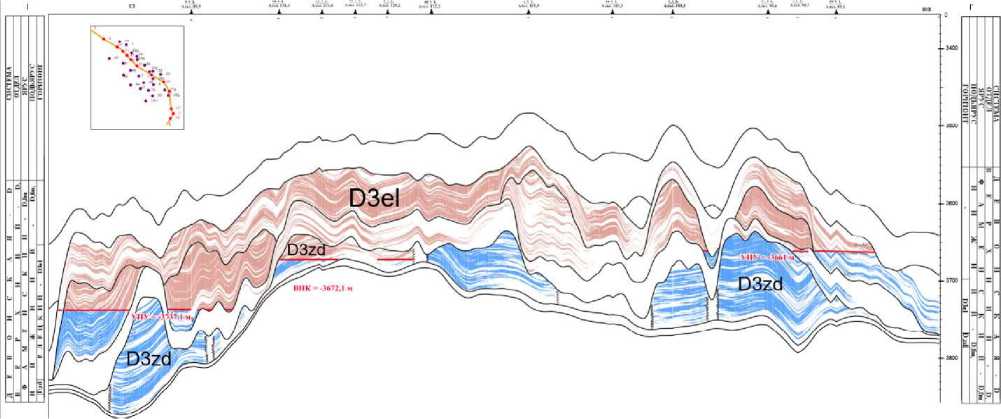

Общая информация об объекте исследова-НИЯ

Восточно-Ламбейшорское месторождение по величине извлекаемых запасов относится к категории крупных и на текущую дату явля-ется одним из приоритетных объектов разра-ботки углеводородов, располагающихся в республике Коми. В тектоническом отноше-нии Восточно-Ламбейшорская структура находится в юго-восточной части Лайского вала, относящегося к Денисовскому прогибу. Согласно принципам нефтегазогеологиче-ского районирования, площадь исследований относится к Лайско-Лодминскому нефтегазоносному району Печоро-Колвин-ской нефтегазоносной области Тимано-Пе-чорской провинции. Залежи нефти Восточно-Ламбейшорского месторождения (D3zdи D3el, рис. 1) залегают в объеме нижнефаменских рифовых построек, сформированных в ходе задонского сиквенса IV порядка и трех елец-ких сиквенсов V порядка.

Коллекторы фациально отождествлены с отложениями, собственно , рифогенных по-строек и отложениями зарифового шельфа. Покрышкой, разделяющей залежи, являются микритовые мелкозернистые карбонаты, от-лагавшиеся в условиях накопления транс-грессивной пачки.

Рис. 1. Геологический профиль нижнефаменских отложений Восточно - Ламбейшорского месторождения

Отложения рифовых построек сложены детритово-водорослевыми сферово-узорча-тыми, органогенно-обломочными, серого, серо-коричневого цвета, неравномерно доло-митизированными известняками . Отложения зарифового шельфа представлены известия-ками детритово-водорослевыми, сферово-узорчатыми, прослоями органогенно-обло-мочными, неравномерно перекристаллизо-ванными. Наблюдается присутствие ангид-рита в верхней части отложений.

Стандартный метод пространственного распределения проницаемости

Стандартным методом пространственного распределения проницаемости в объеме за-лежи является:

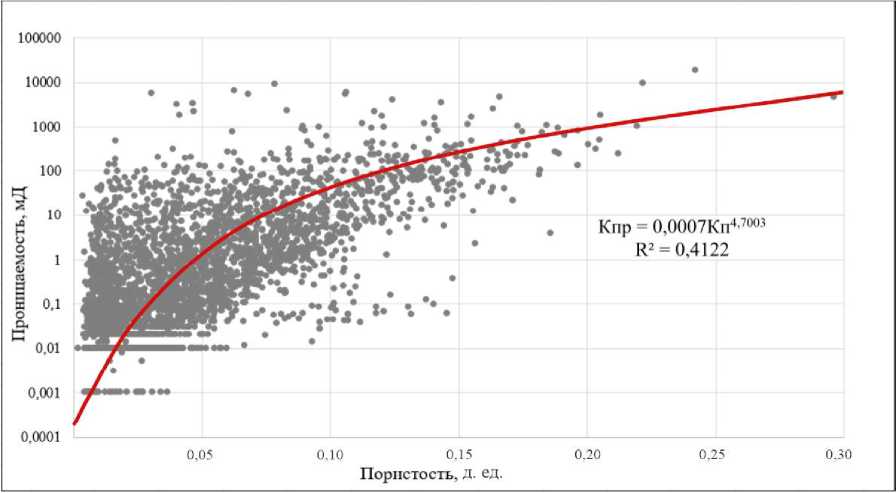

петрофизической зависимости «проница- емость-пористость», полученной на основе анализа результатов лабораторных исследо-ваний кернового материала (рис. 2).

Как можно видеть на рис. 2., распределение точек в корреляционном поле характеризуется высокой дисперсией, что подтверждается низ-ким коэффициентом детерминации, равным 0,4122 д. ед . Отсюда можно заключить : -дартная петрофизическая зависимость посред-ственно отражает распределение точек в кор-реляционном поле. Последствием будет яв-ляться слабая достоверность рассчитанного куба проницаемости, что влечет за собой иска-жение оценки процессов фильтрации флюида в пласте . Поэтому данная зависимость слабо пригодна для расчета куба проницаемости с последующим его использованием в гидроди-намическом симуляторе.

Рис. 2. Стандартная петрофизическая зависимость « проницаемость - пористость »

Методика классификации керна «flowzoneindicator»

Для распределения образцов керна на раз-личные типы была применена методика клас-сификации кернового материала по величине параметра «flowzoneindicator» (FZI).

Гидравлическая единица потока (FZI) ха-рактеризует неоднородность фильтрации флюида в объеме пустотного пространства породы. Методика FZI подробно описана в работе (Amaefule, 1993). Суть данного метода сводится к расчету гидравлической единицы потока, основанной на уравнении Козени-Кармана, по формуле 1:

FZI = — , ед., (1)

где «RQI» (reservoirqualityindex) ‒ показатель качества коллектора, мД;

« Ф z» ‒ показатель нормализованной по-ристости,д. ед .

RQI рассчитывается по формуле 2:

RQI = 0,0314J| , мД, (2)

где «k» ‒ коэффициент проницаемости, мД ;

«9» ‒ коэффициент пористости,д. ед.

«Ф z» характеризует отношение объема пу-стот к объему твердой фазы породы и опре-деляется по формуле 3:

<р

Ф=~ ,Д. ед. (3)

1 ~<р

Таким образом, расчет коэффициента FZI сводится к формуле 4:

о,0314 /—

FZI = , ед. (4)

1-<р

После того, как рассчитаны значения FZI для всех образцов керна, их можно разделить на необходимое количество классов, согласно заранее выделенным граничным значениям, внутри которых геологические и петрофизи-ческие свойства, влияющие на фильтрацию жидкости, схожи и отличаются от других классов. Далее возможно выделить петрофи-зические зависимости «проницаемость-пори-стость» для каждого класса в отдельности.

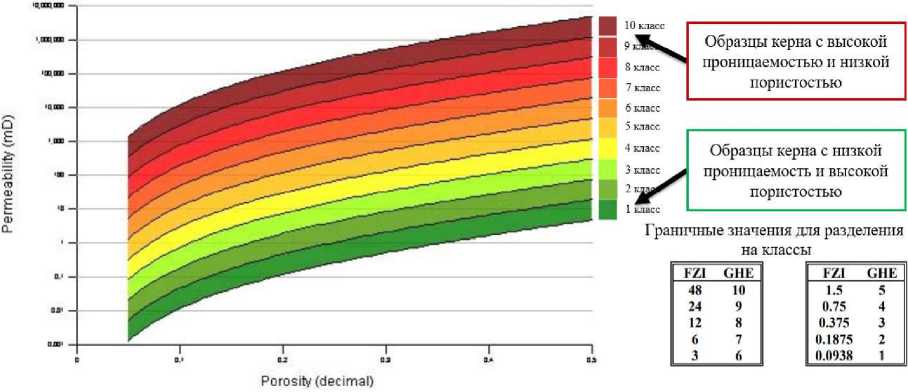

В работе (Corbett, 2004) предложены гло-бальные классы деления образцов, основан-ные на анализе керна терригенных отложений месторождений Сибири, Северного моря, Се-верной Африки и карбонатных отложений месторождений Среднего Востока, представ-ленные на рис. 3.

Использование этой классификации позво-ляет сравнивать данные керна, коллекторы и фациальные условия разных месторождений, а выделенные тренды и закономерности мо-гут быть применены для прогнозирования проницаемости.

Рис. 3. Глобальные классы деления образцов керна по FZI, представленные P.W.M. Corbett и D.K. Potter

Также методика расчета гидравлической единицы потока была использована в работе (Комова, 2018) для классификации керна Грибного и Ватъеганского месторождений, породы которого характеризуются высокой неоднородностью и слабой согласованно-стью петрофизических свойств. В ходе ра-боты при помощи параметра FZI выделены 3 петрофизических класса, характеризующихся различными фильтрационно-емкостными свойствами.

Автором установлена прямая связь пара-метра FZI с литологическим составом породы и размером ее зерен.

Также эта связь подтверждается в работе (Фролова, 2012), где в ходе прямого анализа керна и шлифов терригенные коллектора тю-менской свиты одного из месторождений се-вера Западной Сибири были разделены на 4 типа . После чего установлено увеличение па-раметра FZI с увеличением качества коллек-тора от первого типа к четвертому . Отсюда можно сделать вывод о наличии связи между фациальными условиями образования толщи и параметром гидравлической единицы по-тока.

Классификация кернового материала Во-сточно-Ламбейшорского месторождения по параметру FZI

Классификация коллекторов по величине параметра FZI выполнена с целью получения более корректного пространственного рас-пределения проницаемости в геолого-техно-логической модели Восточно-Ламбейшор-ского месторождения путем получения пет-рофизических зависимостей «проницае-мость-пористость» для каждого из петрофзи-ческих классов в отдельности, которые бы бо-лее точно описывали распределение точек в корреляционном поле и, как следствие, был более дифференцированно произведен расчет куба проницаемости.

В ходе работы были проанализированы данные лабораторных исследований 3159 об-разцов керна, отобранных при бурении 12 скважин Восточно-Ламбейшорского место-рождения. Для каждого из образцов рассчи-тано значение FZI, после чего все образцы разделены равномерно на 5 классов по 20% по возрастанию параметра FZI. Граничные межклассовые значения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Граничные значения классификации всех образцов керна по параметру FZI

|

Граница между классами |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

|

Межклассовое значение FZI, ед . |

1,161 |

2,153 |

4,200 |

8,785 |

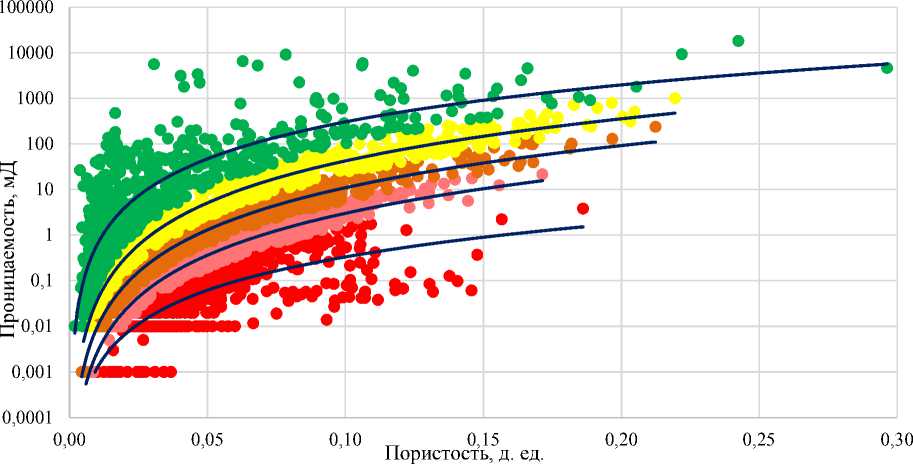

Далее построен график зависимости про-ницаемости от пористости с учетом класси-фикации кернового материала по параметру FZI и выделены петрофизические зависимо-сти «проницаемость-пористость» внутри каждого из классов (рис. 4).

Уравнения петрофизических зависимостей представлены в табл. 2. Как можно видеть на рис . 4 и в табл. 2, петрофизические модели, полученные внутри каждого класса в отдель-ности, намного точнее описывают распреде-ление точек в корреляционном поле, что под-тверждают возросшие коэффициенты детер-минации вплоть до 0,9833 д. ед . (стандартная петрофизическая зависимость ‒ 0,4122 д. ед.), следовательно , и куб проницаемости, рассчи-тайный по этим петрофизическим зависимо-стям , будет более дифференцированным, то есть и отражение фильтрации флюида в пласте станет более корректным в условиях сложнопостроенных коллекторов Восточно-Ламбейшорского месторождения.

Поскольку фильтрация флюида возможна сугубо в породах-коллекторах, а также по причине того, что низкие значения пористо -сти и проницаемости для образцов, отнесен-ных к неколлектору, занижают межклассовое значение FZI, рассчитанное равномерно, ис-ходя из процентилей, равным 20, из генераль-ной совокупности всех образцов керна были исключены образцы, одновременно обладаю-щие пористостью меньше 3,6% и проницае-мостью меньше 0,6 мД. Кондиционные значе-ния для неколлектора определены по данным оперативного подсчета запасов углеводоро-дов Восточно-Ламбейшорского месторожде-НИЯ» от 2018 года.

• 1 класс 2 шссС 3 класс 4 класс # 5 класс

Рис. 4. График зависимости проницаемости от пористости с учетом классификации всех образцов керна по параметру FZI

Таблица 2. Уравнения петрофизических зависимостей с учетом классификации всех образцов керна по пара - метру FZI

|

Петрофизический класс |

Уравнение зависимости «проницаемость-пористость» |

Коэффициент детерминации, Д. ед . |

|

1 |

Кпр = 92,134*Кп 2,4404 |

0,6604 |

|

2 |

Кпр = 343*Кп 3,0531 |

0,9728 |

|

3 |

Кпр = 12727*Кп 3,0642 |

0,9781 |

|

4 |

Кпр = 49318*Кп 3,0638 |

0,9833 |

|

5 |

Кпр = 149186*Кп 2,6900 |

0,7472 |

Уточненная выборка из оставшихся 1989 образцов разделана на 5 петрофизических классов по снова рассчитанным межклассо-вым значениям FZI, которые представлены в табл. 3.

Таблица 3. Граничные значения классификации кол - лектора по параметру FZI

|

Граница между классами |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

|

Межклассовое значение FZI, ед. |

1,170 |

2,284 |

4,800 |

10,986 |

При сравнении данных, приведенных в табл. 1и 3, можно отметить, что межклассо-вые значения FZI для коллектора выше, чем аналогичные значения для всех образцов керна.

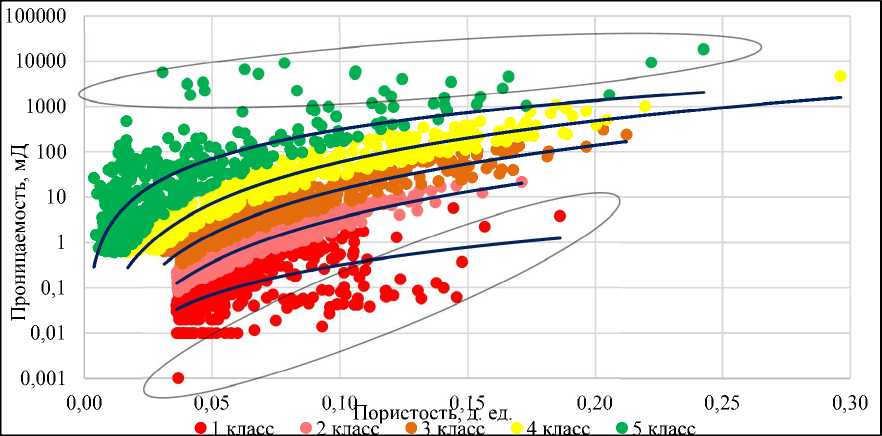

Г рафик зависимости проницаемости от по-ристости Восточно-Ламбейшорского месторождения с учетом выделенных петро-физических классов коллектора представлен на рис. 5. Уравнения петрофизических зави-симостей представлены в табл. 4.

Анализируя график, представленный на рис. 5, стоит сказать : - ются 1и5 петрофизические классы, о чем свидетельствуют относительно низкие коэф-фициенты детерминации, равные 0,3587 д. ед .и 0,6233 д. ед . соответственно . Также о низком качестве выделения этих классов говорит наличие внутренней диффе-ренциации,т.е. самые нижние точки 1 класса и самые верхние точки 5 класса визуально вы-деляются в самостоятельные группы (на рис . 5 выделены овалами серого цвета).

Для решения вышеописанных проблем разработан другой способ выделения меж-классовых границ: значение FZI рассчитывается не напрямую по образцам керна, а опосредованно по процен-тилям пористости и проницаемости.

Рис. 5. График зависимости проницаемости от пористости с учетом классификации коллектора по пара - метру FZI

Таблица 4. Уравнения петрофизических зависимостей с учетом классификации коллектора по параметру FZI

|

Петрофизический класс |

Уравнение зависимости «проницаемость-пористость» |

Коэффициент детерминации,д. ед . |

|

1 |

Кпр = 49,896*Кп 2,1955 |

0,3587 |

|

2 |

Кпр = 6424,4*Кп 3,2660 |

0,8975 |

|

3 |

Кпр = 25098*Кп 3,2376 |

0,9113 |

|

4 |

Кпр = 63280*Кп 3,0319 |

0,9321 |

|

5 |

Кпр = 42202*Кп 2,1370 |

0,6233 |

То есть, например, в формуле вычисления значения FZI между 1и2 классами, равному процентилю 20, участвуют значения пористо-сти и проницаемости, равные процентилям 80 и 20 соответственно . В табл . 5 представлены граничные значения классификации коллек-тора по параметру FZI, определенные опосре-дованно по процентилям пористости и прони-цаемости.

Таблица 5. Граничные значения классификации коллектора по параметру FZI, определенные опосредованно по процентилям пористости и проницаемости

|

Граница между классами |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

|

Межклассовое значение FZI, ед . |

0,564 |

1,854 |

5,555 |

22,211 |

|

Пористость, процентиль, ед . |

80 |

60 |

40 |

20 |

|

Пористость, % |

9,533 |

6,899 |

5,260 |

3,862 |

|

Проницаемость, процентиль, ед. |

20 |

40 |

60 |

80 |

|

Проницаемость, мД \ |

0,280 |

1,320 |

5,075 |

31,186 |

Сравнивая межклассовые значения FZI для коллектора, определенные напрямую (табл. 3) и опосредованно по процентилям пористо-сти и проницаемости (табл. 5), можно отме-тить :

границах между 1и2 классами (было ‒ 1,170, стало ‒ 0,564, разница в 2,07 раза), а также между 4и5 классами (было ‒ 10,986, стало ‒ 22,211, разница в 2,02 раза), что позволяет 1и5 классы выделить более кор-ректно. Разница между 2 ‒ 3и3 ‒ 4 классами составляет всего 1,23 и 1,16 раз .

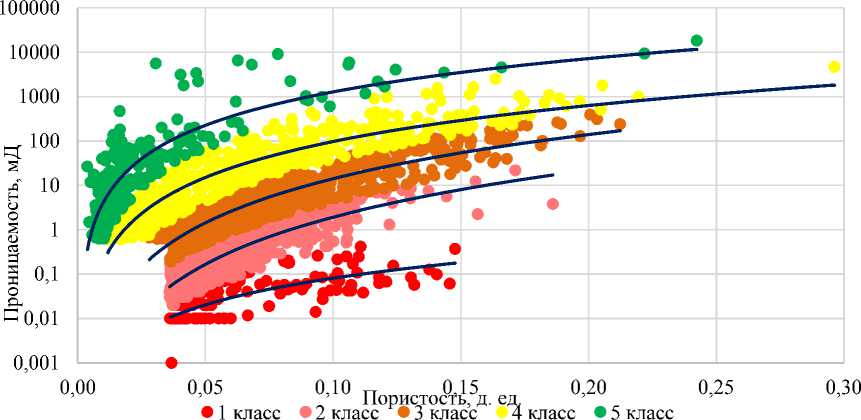

На рис . 6 приведен график зависимости проницаемости от пористости с учетом классификации коллектора по параметру FZI, определенном по процентилям пористости и проницаемости. Уравнения петрофизических зависимостей представлены в табл. 6.

Как можно увидеть на рис. 6, определяя межклассовые значения FZI опосредованно по процентилям пористости и проницаемо-СТИ , модель описывает расположение точек в корреляционном поле 1и5 класса более точно , о чем также свидетельствую возрос-шие коэффициенты детерминации (было ‒ 0,3587 и 0,6233, стало ‒ 0,5782 и 0,7171 (табл . 4и 6)).

Рис. 6. График зависимости проницаемости от пористости с учетом классификации коллектора по пара - метру FZI, определенном по процентилям пористости и проницаемости

Таблица 6. Уравнения петрофизических зависимостей с учетом классификации коллектора по параметру FZI, определенном по процентилям пористости и проницаемости

|

Петрофизический класс |

Уравнение зависимости «проницаемость-пористость» |

Коэффициент детер-минации,д. ед . |

|

1 |

Кпр = 7,9093^1,9892 |

0,5782 |

|

2 |

Кпр = 6447,3Кп^3,5274 |

0,7733 |

|

3 |

Кпр = 28297Кп^3,3031 |

0,8285 |

|

4 |

Кпр = 48321Кп^2,6969 |

0,8680 |

|

5 |

Кпр = 401829Кп^2,4994 |

0,7171 |

Таблица 7. Результат расчета t- критерия Стьюдента

|

Сравнение классов |

1-2 |

2-3 |

3-4 |

4-5 |

|

|

Классификация коллектора напрямую |

t-критерий* (проницаемость) |

11,76 <10-5 |

9,12 <10-5 |

5,13 <10-5 |

3,52 0,00046 |

|

t-критерий (по-ристость) |

4,05 0,00006 |

4,83 <10-5 |

0,32 0,75 |

13,77 <10-5 |

|

|

Классификация коллектора опосредованно |

t-критерий (про-ницаемость) |

5,08 <10-5 |

10,42 <10-5 |

7,18 <10-5 |

4,62 <10-5 |

|

t-критерий (по-ристость) |

2,92 0,0036 |

9,19 <10-5 |

4,59 <10-5 |

11,33 <10-5 |

|

*Под линией приведен достигаемый уровень значимости p

Проблема с наличием внутренней диффе-ренциацией также решена, 1и5 классы выде-лены более однородно. Промежуточные 2, 3 и 4 классы выделяются по-прежнему равно-мерно, но в более широком диапазоне .

Для сравнения классификаций коллекто-ров по параметру FZI, где межклассовые зна-чения выделены напрямую по 20 процентов и опосредованно по процентилям пористости и проницаемости, рассчитан t-критерий Стью-дента.

Результаты приведены в табл. 7, из кото-рой можно увидеть, что большее количество значений t-критериев Стьюдента выше для классификации коллектора по параметру FZI, определенном опосредованно по проценти-лям пористости и проницаемости, и все зна-чения p-value меньше 0,05. Отсюда можно сделать вывод о том, что классы, выделенные этим способом, более дифференцированы и больше отличаются своими петрофизиче-скими характеристиками, следовательно, фильтрация флюида в условиях сложнопо-строенного коллектора найдет более коррект-ное отражение в модели, рассчитанной с ис-пользованием петрофизических зависимо-стей данных классов.

Заключение

Основываясь на результатах лабораторных исследований кернового материала, отобран-ного при бурении скважин Восточно-Ламбей-шорского месторождения, выделены 5 петро-физических типов при помощи классифика-ции коллектора различными способами, луч-ший из которых определен путем попарного сравнения t-критериев Стьюдента и коэффи-циентов детерминации.

Таким образом произведена дифференциа-ция сложнопостроенного коллектора со-гласно их петрофизическим особенностям, благодаря которой появилась возможность выделить участки залежи с преобладающим трещинным, поровым или кавернозным ти-пом пустотного пространства. Расчет зависи-мо стей «проницаемость-пористость» данным способом позволит описать перемещение флюида в условиях пласта, обладающего сме-шанным типом фильтрации, более корректно. Исходя из этого , их использование в гидроди-намических симуляторах сократит время на адаптацию и повысит точность расчета про-гнозных вариантов.

Исследование выполнено в рамках гранта Прези-дента Российской Федерации для государствен-ной поддержки ведущих научных школ Россий-ской Федерации (номер гранта НШ-1010.2022.1.5).

Список литературы Дифференциация петрофизических типов коллекторов нижнефаменской залежи Тимано-Печорской провинции по гидравлическим единицам потока

- Комова А.Д. Эмпирические исследования снижения удельного электрического сопротивления верхнеюрских низкоомных нефтенасыщенных коллекторов Ватьеганского и Грибного месторождений / "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе". 2018. 79 с.

- Мартюшев Д.А., Мордвинов В.А.Особенности-разработкисложнопостроеннойзалежинефти-вусловияхтрещиновато-поровогоколлектора. Нефтяное хозяйство, 3, 2015. С. 22-24. EDN: TNCKHD

- Фролова Е.В. Выделение гидравлических единиц потока - ключевое направление для классификации терригенных коллекторов (на примере одного из месторождений севера Западной Сибири) / Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое игорное дело. 2012. Т. 11. № 2. С. 25-31.

- Amaefule J.O., Altunbay M., Tiab D., Kersey D.G., Keelan D.K. Enhanced Reservoir Description: Using Core and Log Data to Identify Hydraulic (Flow) Units and Predict Permeability in Uncored Intervals/Wells / The 68th Annual 125 Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers. Houston, Texas, the USA. 1993. P. 205220.

- Corbett P.W.M., Potter D.K. Petrotyping: a Basemap and Atlas for Navigating through Permeability and Porosity Data for Reservoir Comparison and Permeability Prediction / The International Symposium of the Society of Core Analysts. Abu Dhabi, UAE, 2004. P. 1-12.

- Fonta O., Verma N., Matar S., Divry V. & Al-Qallaf H. The Fracture Characterization and Fracture Modeling of a Tight Carbonate Reservoir - The Najmah-Sargelu of West Kuwait. SPE Reservoir Evaluation & Engineering -SPE RESERV EVAL ENG, 10(6), 2007. P. 695-710.

- Nelson R.A., Moldovanyi E.P., Matcek C.C., Azpiritxaga I. & Bueno E. Production characteristics of the fractured reservoirs of the La Paz field, Maracaibo basin, Venezuela. AAPG Bulletin, 84(11), 2000. P. 1791-1809.