Дифференциация заработной платы в контексте стимулирования труда

Автор: Токсанбаева Майраш Сейтказыевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы заработной платы и занятости

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В нашей стране дифференциация заработной платы (по коэффициенту фондов) остается на довольно высоком уровне. Это не может не сказываться на ее стимулирующей функции, в основе которой лежит зависимость оплаты труда от его квалификации. В статье предпринята попытка анализа действенности этой функции на базе различий заработков работников, принадлежащих к разным профессиональным группам. Данные группы ранжируют занятых по уровню квалификации, а потому соответствующим образом должна различаться и их заработная плата. Рассчитанные по информации Росстата коэффициенты дифференциации средней оплаты труда по профессиональным группам показали, что эти коэффициенты близки к нормативам, содержащимся в тарифно-квалификационных справочниках. Несмотря на перманентный рост МРОТ, а с ним и на снижение коэффициента фондов, различия заработков в разрезе профессиональных групп, если меняются, то незначительно. Это говорит о том, что стимулирующая функция оплаты труда не утрачивает свой действенности. Однако внутри отраслей эти различия могут в ту или иную сторону отклоняться от нормативов, иногда существенно. Как факторы данных отклонений рассмотрены дефицит кадров по отраслям и профессиональным группам, а также отраслевая сегментация рынков труда на первичный и вторичный рынки. Анализ выявил, что нарушение стимулирующей функции заработной платы под воздействием несбалансированного спроса и предложения труда происходит следующим образом. Если спрос превышает предложение, то оплата труда завышается, а если наоборот - занижается. Уравнительным тенденциям подвергаются работники невысокой квалификации (служащие, работники сферы обслуживания, средне- и малоквалифицированные рабочие), занятые преимущественно на вторичном рынке труда. При этом формально завышенная оплата труда специалистов высокой и отчасти средней квалификации в ряде отраслей первичного рынка труда является адекватной их квалификации, наиболее высокий уровень которой пока не охвачен нормированием. Сочетание обеих тенденций - одна из причин высокого коэффициента фондов, а также недостаточно интенсивного его снижения.

Заработная плата, дифференциация, работник, стимулирование труда, квалификация, отрасль, рынок труда, дефицит кадров, сегментация

Короткий адрес: https://sciup.org/143173619

IDR: 143173619 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00031

Текст научной статьи Дифференциация заработной платы в контексте стимулирования труда

В нашей стране дифференциация заработной платы (по коэффициенту фондов)

остается на довольно высоком уровне. Это не может не сказываться на ее стимулирующей функции, в основе которой лежит зависимость оплаты труда от его квалификации. В статье предпринята попытка анализа действенности этой функции на базе различий заработков работников, принадлежащих к разным профессиональным группам. Данные группы ранжируют занятых по уровню квалификации, а потому соответствующим образом должна различаться и их заработная плата. Рассчитанные по информации Росстата коэффициенты дифференциации средней оплаты труда по профессиональным группам показали, что эти коэффициенты близки к нормативам, содержащимся в тарифноквалификационных справочниках. Несмотря на перманентный рост МРОТ, а с ним и на снижение коэффициента фондов, различия заработков в разрезе профессиональных групп, если меняются, то незначительно. Это говорит о том, что стимулирующая функция оплаты труда не утрачивает свой действенности. Однако внутри отраслей эти различия могут в ту или иную сторону отклоняться от нормативов, иногда существенно. Как факторы данных отклонений рассмотрены дефицит кадров по отраслям и профессиональным группам, а также отраслевая сегментация рынков труда на первичный и вторичный рынки. Анализ выявил, что нарушение стимулирующей функции заработной платы под воздействием несбалансированного спроса и предложения труда происходит следующим образом. Если спрос превышает предложение, то оплата труда завышается, а если наоборот — занижается. Уравнительным тенденциям подвергаются работники невысокой квалификации (служащие, работники сферы обслуживания, средне- и малоквалифицированные рабочие), занятые преимущественно на вторичном рынке труда. При этом формально завышенная оплата труда специалистов высокой и отчасти средней квалификации в ряде отраслей первичного рынка труда является адекватной их квалификации, наиболее высокий уровень которой пока не охвачен нормированием. Сочетание обеих тенденций — одна из причин высокого коэффициента фондов, а также недостаточно интенсивного его снижения.

лючевые слова:

заработная плата, дифференциация, работник, стимулирование труда, квалификация, отрасль, рынок труда, дефицит кадров, сегментация.

По уровню дифференциации заработ‑ ной платы, измеряемой коэффициентом фондов, Россия принадлежит к малопо‑ чтенному числу лидеров. Так, по дан‑ ным МОТ, не только в развитых, но даже в развивающихся странах этот коэффици‑ ент в текущем десятилетии у немногих из них превышал 10 раз [1. С. 41–42]. А в на‑ шей стране, несмотря на тенденцию к сни‑ жению, в 2017 г. он составил 14,1 раз. Бо‑ лее того, по некоторым оценкам, опира‑ ющимся на Выборочное наблюдение до‑ ходов населения и участие в социальных программах (Росстат), данный коэффи‑ циент скорее всего значительно выше [2. С. 92–93]. В этой связи встает вопрос, как такой уровень неравенства в распределе‑ нии заработной платы соотносится с ее стимулирующей функцией, реализация которой призвана мотивировать работни‑ ков к продуктивному труду. Данная функ‑ ция, как известно, базируется на диффе‑ ренциации заработков, эквивалентной сложности (квалификации) труда, и от‑ клонение от этой закономерности как в ту, так и в другую сторону ведет к нарушению стимуляционного эффекта оплаты труда [3. С. 163–164].

Для поиска ответа на поставленный во‑ прос следует рассмотреть данные о диф‑ ференциации заработной платы по ква‑ лификации работников, коррелирующей с квалификацией их труда. Основным официальным источником этих данных является выборочное Обследование ор‑ ганизаций по заработной плате в разре‑ зе категорий персонала и профессиональ‑ ных групп (сокращенно ОЗПП), проводи‑ мое Росстатом раз в 2 года. Оно содержит сведения о ее распределении по профес‑ сиональным группам, через которые от‑ ражается квалификация работников. Ко‑ эффициенты дифференциации заработ‑ ков по этим группам рассчитаны за по‑ следние 10 лет, за точку отсчета, то есть за единицу, взята заработная плата группы с наименьшей квалификацией, а именно группы неквалифицированных рабочих (табл. 1).

Согласно приведенным в таблице рас‑ пределениям на первом месте по уров‑ ню заработков, как и следовало ожидать, идут руководители. Второе место принад‑ лежит специалистам высшей квалифика‑ ции, а третье — квалифицированным ра‑ бочим и операторам (по сути тоже квали‑ фицированным рабочим). За ними следу‑ ют специалисты средней квалификации, далее служащие и работники обслужи‑ вания, фактически попавшие в одну зар‑ платную группу. А замыкают распределе‑ ния неквалифицированные рабочие.

Эти распределения в основном согла‑ суются с различиями профессиональных групп по совокупности индикаторов ква‑ лификации труда. В их число входит ме‑ неджерская составляющая, присущая группе руководителей, что в немалой сте‑ пени определяет их самые высокие зара‑ ботки (по крайне мере, по статистически фиксируемым доходам). К другим инди‑ каторам относятся востребованный уро‑ вень профессионального образования, длительность цикла накопления специ‑ фического человеческого капитала (на ра‑ бочих местах), а также условия труда. Учет последних особенно важен для рабочих, занятых в реальном производстве (около 60% всех рабочих), где неблагоприятные условия труда (вредные и опасные) шире распространены, чем в производстве ус‑ луг, и за работу в них в соответствии с тру‑ довым законодательством положена опла‑ та в повышенном размере.

Востребованный уровень образова‑ ния заложен в профессиональные стан‑ дарты для разных категорий работников и варьируется от вузовской подготовки у специалистов высшей квалификации до краткосрочного обучения на рабочих ме‑ стах у неквалифицированных рабочих. Длительность цикла накопления специ‑ фического человеческого капитала опре‑ деляется по размеру заработной платы в зависимости от стажа работы у текуще‑ го работодателя. Максимум заработка, как правило, достигается при выходе ра‑ ботника на «пик» квалификации, и чем его труд сложнее, тем дольше срок вы‑ хода на этот «пик» [4. С. 45]. По данному

Таблица 1

Средняя начисленная заработная плата работников разных профессиональных групп к средней по неквалифицированным рабочим, в РФ в 2007–2017 гг., раз

Table 1

Average accrued wages of workers of different professional groups relative to the average of unskilled workers, Russian Federation, 2007–2017 (times)

|

Профессиональная группа |

2007 |

2009 |

2011 |

2013 |

2015 |

2017 |

|

Руководители |

4,0 |

4,0 |

3,9 |

4,0 |

3,9 |

3,9 |

|

Специалисты высшего уровня квалификации |

2,4 |

2,4 |

2,4 |

2,4 |

2,4 |

2,3 |

|

Специалисты среднего уровня квалификации |

1,8 |

1,8 |

1,9 |

1,9 |

1,9 |

1,9 |

|

Служащие (занятые документооборотом и пр.) |

1,4 |

1,5 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

1,3 |

|

Работники сферы обслуживания |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

1,2 |

1,3 |

|

Квалифицированные рабочие |

2,3 |

2,2 |

2,2 |

2,2 |

2,1 |

2,0 |

|

Операторы |

2,4 |

2,3 |

2,2 |

2,2 |

2,1 |

2,0 |

|

Неквалифицированные рабочие |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

индикатору, квалифицированные рабо‑ чие выполняют труд большей сложности, чем специалисты средней квалификации, хотя в обеих группах востребовано сред‑ нее профессиональное образование.

Подтверждением того, что коэффици‑ енты дифференциации заработной пла‑ ты в табл. 1 в основном соответствуют различиям в квалификации труда, может служить следующее: эти коэффициенты близки к нормативным коэффициентам, которые как основа тарифно‑квалифика‑ ционных справочников определены во ВНИИ труда для тарифных сеток в сред‑ нем по рабочим профессиям, а также для системы разрядов по основным категори‑ ям рабочих и специалистов [5. С. 325–326, 355–356].

Несмотря на то, что коэффициенты дифференциации заработков в табл. 1 колеблются в динамике, эти колебания нельзя назвать существенными, тем более что они не меняют рангов (мест) профес‑ сиональных групп. Скорее эти коэффици‑ енты можно признать довольно устойчи‑ выми во времени. Данная устойчивость имеет и пространственные проявления. Так, по нашим исследованиям на отдель‑ ных предприятиях среднего и малого биз‑ неса, проведенным в последнее десяти‑ летие в ряде городов и регионов России, коэффициенты дифференциации оплаты труда в разрезе профессиональных групп сходны с коэффициентами в табл. 1. Из этого следует, что, хотя зарплатные раз‑ личия — явление многофакторное, квали‑ фикация труда остается одним из основ‑ ных факторов, то есть стимулирующая функция заработной платы не утрачивает своей значимости.

Теперь рассмотрим, в каких направле‑ ниях в динамике меняются коэффициен‑ ты дифференциации заработной платы по профессиональным группам. В табл. 1 видно, что они чаще трансформируются в сторону уменьшения зарплатных раз‑ личий. Один из основных факторов этого процесса — законодательно регулируемый рост минимального размера оплаты тру‑ да (МРОТ). Его влияние обусловлено тем, что при повышении зарплатного миниму‑ ма многие предприятия предпочитают не столько наращивать фонд оплаты труда (ФОП), сколько уменьшать соотношения заработков по профессиональным груп‑ пам. Это объясняется тем, что ФОП явля‑ ется частью трудовых издержек предпри‑ ятия, рост уровня которых может негатив‑ но воздействовать на рентабельность про‑ изводства, норму прибыли и пр. Поэтому, если МРОТ повышают, то возможным ста‑ новится уменьшение этих соотношений, а с ними и общей дифференциации зара‑ ботной платы.

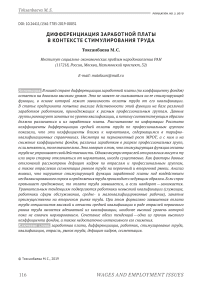

То, что повышение МРОТ способству‑ ет сжатию дифференциации заработной платы, можно проиллюстрировать ин‑ формацией Росстата об изменении коэф‑ фициента фондов и доли МРОТ (по дан‑ ным на начало года) в средней оплате тру‑ да (рис. 1). В 2007–2017 гг. МРОТ в основ‑ ном перманентно повышался, соответ‑ ственно снижался коэффициент фондов. Наиболее резкий рост минимума оплаты труда произошел в 2009 г., когда в срав‑ нении с предыдущим годом он вырос на 88,3%, что повлияло на самое значитель‑ ное уменьшение коэффициента фондов. После 2009 г. МРОТ не менялся до середи‑ ны 2011 г., что и обусловило общее повы‑ шение дифференциации заработной пла‑ ты. В последующие годы под воздействи‑ ем роста МРОТ она снижалась. Эту зави‑ симость в рассматриваемый период под‑ тверждает очень высокий коэффициент корреляции Пирсона между обеими пере‑ менными (–0,904).

Рис. 1. МРОТ (% к средней начисленной заработной плате) и коэффициент фондов по заработной плате (раз), в РФ в 2007–2017 гг.

Fig. 1. Minimum wage (% of the average accrued wage) and funds wage ratio (times) Russian Federation, 2007–2017

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

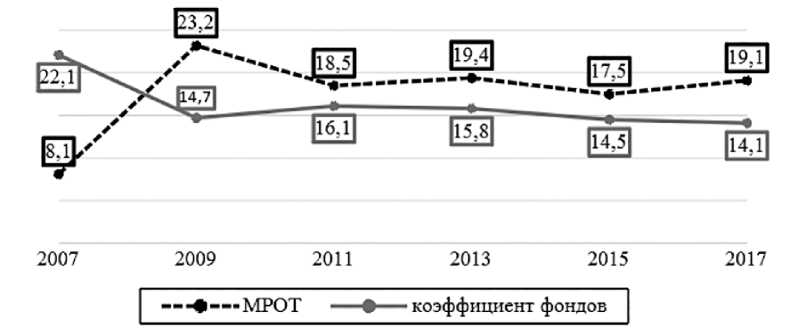

Более слабая, но тоже весомая зави‑ симость наблюдается между заработной платой неквалифицированных рабочих (по данным ОЗПП) и коэффициентом фон‑ дов, поскольку изменение МРОТ в пер‑ вую очередь воздействует на заработки этой группы как в среднем самые низкие (рис. 2). По данным рисунка, коэффици‑ ент корреляции Пирсона равен –0,650, что тоже показывает довольно тесную связь между рассматриваемыми переменными. Она слабее, чем по предыдущим данным, так как в ОЗПП не входят ряд отраслей и субъекты малого предпринимательства.

Кроме того, МРОТ разнится по субъектам РФ (у них есть право устанавливать свой МРОТ, но не ниже федерального), а отрас‑ левые тарифные соглашения тоже реко‑ мендуют предприятиям отраслей не оди‑ наковые минимальные ставки. В некото‑ рых из них они выше МРОТ, соответствен‑ но при его повышении менять минималь‑ ные ставки предприятиям не обязательно, а если их меняют, то не всегда пропорцио‑ нально росту МРОТ.

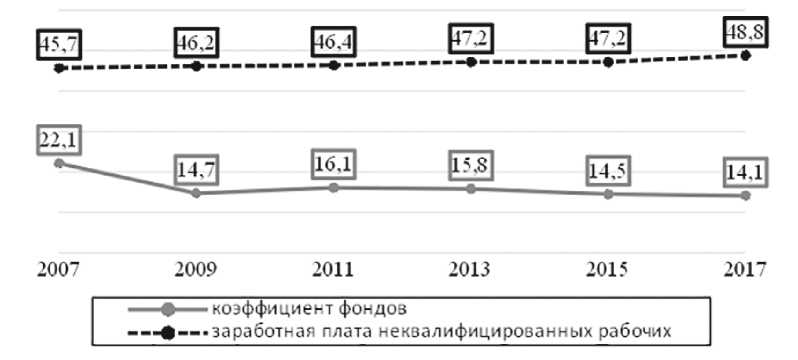

Приведенные данные говорят о том, что в повышении минимума заработ‑ ной платы заложены значительные ре‑ зервы снижения ее дифференциации. Об этом же свидетельствуют сложившие‑ ся в мире соотношения данного миниму‑ ма с медианной и средней оплатой труда (индекс Кейтца). По информации МОТ за 2013 г., в большинстве стран ЕС, включая ряд переходных экономик, они составля‑ ли по медиане 45–60% и по средней 40– 55%, а в развивающихся экономиках ва‑ рьировались гораздо существеннее, но не ниже соответственно 40 и 35% и не выше 90 и 70% [1. С. 29]. В преддверии рыночных реформ сходные со странами ЕС соотно‑ шения наблюдались и в России, где мини‑ мальная оплата труда по отношению к ме‑ дианной заработной плате в 1989 г. дохо‑ дила почти до 50% [6. С. 53–54].

Рис. 2. Средняя начисленная заработная плата неквалифицированных рабочих (% к средней по всем работникам) и коэффициент фондов по заработной плате (раз), в РФ в 2007–2017 годах

Fig 2. Average wages of unskilled workers (% of average for all employees) and funds wage ratio (times), Russian Federation, 2007–2017

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

В нашей стране пока о соотношениях на уровне стран ЕС можно разве что мечтать, на что указывают расчеты, выполненные по средней и медианной заработной пла‑ те на основе Выборочного обследования Росстата о распределении начисленной заработной платы работников организа‑ ции (за апрель) и по МРОТ на соответству‑ ющий апрель (рис. 3).

Наиболее высокие значения оба индек‑ са Кейтца имели в 2009 г., но, тем не менее, они не достигли нижней планки, отмечен‑ ной и в развитых, и в развивающихся эко‑ номиках. Как известно, с 2018 г. МРОТ вы‑ шел на уровень прожиточного миниму‑ ма трудоспособного человека (ПМт), од‑ нако, судя по соотношению ПМт со сред‑ ней и медианной заработной платой в по‑ следние годы, это позволит индексу Кей‑ тца дойти только нижнего уровня показа‑ телей развивающихся стран. Кроме того, с высокой степенью вероятности следует ожидать сжатия дифференциации опла‑ ты труда, которая может не лучшим обра‑ зом повлиять на стимулирующую функ‑ цию, не говоря уже о воспроизводствен‑ ной функции, которая, по нашему убежде‑ нию, действует на всех уровнях квалифи‑ кационной иерархии [7]. В нынешних ус‑ ловиях, когда повышение душевых дохо‑ дов населения остается проблематичным, эти процессы чреваты весьма нежелатель‑ ными социальными последствиями.

Рис. 3. Отношение МРОТ к средней и медианной заработной плате работников, в РФ в 2007–2017 гг. (на апрель),%

Fig.3. Ratio of minimum wage to average and median wages of workers, Russian Federation, 2007–2017 (April), (%) Источник: расчеты автора по данным Росстата.

Данные табл. 1 дают основания пола‑ гать, что феномен дальнейшего сжатия дифференциации заработной платы за‑ тронет работников не самой высокой ква‑ лификации. Например, в 2017 г., когда по‑ вышение МРОТ было самым высоким за предыдущее пятилетие (20,9%), коэффи‑ циент дифференциации заработков сни‑ зился у служащих, работников обслужи‑ вания и квалифицированных рабочих. Несмотря на то, что последняя из назван‑ ных профессиональных групп в принципе выполняет сложный труд, квалификаци‑ онные параметры этой группы (как, впро‑ чем, и ряда других групп) серьезно усред‑ нены. Так, тарифная сетка для всех рабо‑ чих, заложенная в Единый тарифно‑ква‑ лификационный справочник и рекомен‑ дуемая предприятиям Российской трех‑ сторонней комиссией по регулированию социально‑трудовых отношений, позво‑ ляет выделить в их составе три квалифи‑ кационные подгруппы — высшей, средней и низшей (группа неквалифицированных рабочих) квалификации, которые разли‑ чаются по коэффициентам дифференциа‑ ции оплаты труда примерно в 1,3 раза.

Наши исследования трудовой жизни работников на ряде промышленных пред‑ приятий в 2000‑х гг. выявили, что сжатие дифференциации заработков у группы рабочих происходит в основном на мало‑ рентабельных производствах за счет под‑ группы средней квалификации в сравне‑ нии с неквалифицированными рабочими Как это воздействует на стимулирующую функцию заработной платы, показали оценки ее справедливости (соответствия трудовому вкладу) на этих производствах, которые у рабочих средней подгруппы оказались хуже, чем у рабочих низшей подгруппы [8. С. 100]. Зато по отношению к оплате труда у высшей подгруппы ра‑ бочих дифференциация (в сравнении со средней, а порой и низшей подгруппой) растет, что дает возможность поддержи‑ вать на должном уровне заработную пла‑ ту у данной подгруппы, более дефицит‑ ной на рынке труда. Следует добавить, что схожая практика сжатия зарплатных раз‑ личий у рабочих не самой высокой квали‑ фикации выявлялась и в развитых стра‑ нах [5. С. 79].

Таким образом, повышение МРОТ чре‑ вато ослаблением стимулирующей функ‑ ции заработной платы, по крайней мере, у части профессиональных групп. В этой связи следует рассмотреть и другие фак‑ торы дифференциации заработков, что‑ бы понять, по каким направлениям сле‑ дует добиваться ее уменьшения. К чис‑ лу этих факторов относится дефицит кадров, провоцирующий конкуренцию предприятий за их привлечение, в том числе путем завышения оплаты труда. В первую очередь это касается квалифи‑ цированной рабочей силы, но не только. Информация ОЗПП о заработной плате работников разных профессиональных групп в разрезе стажа работы у текуще‑ го работодателя показывает, что у ряда групп со стажем работы до года заработки выше, чем у более опытных кадров. Дан‑ ный феномен выступает свидетельством дефицитности этого персонала, особен‑ но квалифицированного. Но он выявлен и у подгрупп неквалифицированных ра‑ бочих, которых не хватает ввиду низкой привлекательности их труда.

По нашим исследованиям трудовой мобильности работников, проведенных в 2017–2018 гг. в 14 субъектах РФ методом качественного интервью, подтверждено, что завышение оплаты труда дефицит‑ ным работникам негативно сказывается на мотивации труда персонала, в ущерб которому делаются переплаты. Подтверж‑ дено также, что такая практика более рас‑ пространена по отношению к профессио‑ нальным группам и группам занятий, вы‑ являемым Росстатом (ОЗПП). В их составе, прежде всего, высоко‑ и среднеквалифи‑ цированные специалисты в области ин‑ формационно‑коммуникативных техно‑ логий, квалифицированные (высшая под‑ группа) и отчасти неквалифицированные (низшая подгруппа) рабочие.

К факторам, порождающим различия в заработной плате, принадлежит также ее межотраслевая дифференциация — по видам экономической деятельности. О ее размахе можно судить по разнице отрас‑ левых заработков одних и тех же профес‑ сиональных групп. Для сравнения можно взять группу специалистов высшей ква‑ лификации, так как эта группа относит‑ ся к значимым и весомым (в основном не менее 10% персонала) группам почти во всех отраслях. В среднем заработная плата у данной группы и у «полярной» по квалификации группы неквалифици‑ рованных рабочих в 2017 г. различалась в 2,3 раза, тогда как у самих высококва‑ лифицированных специалистов в раз‑ резе отраслей — в 2,4 раза. Серьезными были и внутриотраслевые (по подотрас‑ лям) расхождения. Например, в транс‑ портировке и хранении они доходили до 2 раз, а в обрабатывающей промышлен‑ ность — до 3,5 раз.

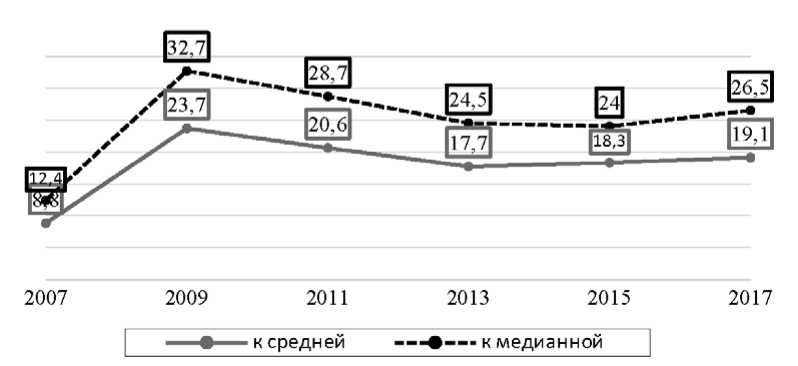

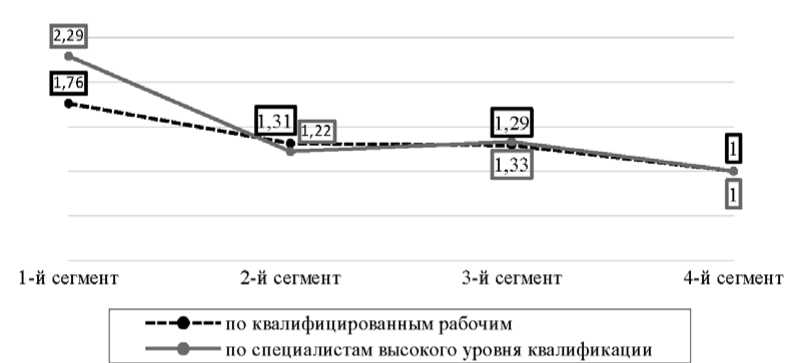

Такого рода различия обычно наблюда‑ ются на сегментированных рынках труда, к числу которых принадлежит и россий‑ ский рынок. В этой связи была поставлена задача определить, как соотносятся меж‑ сегментные различия заработной платы с ее стимулирующей функцией. Для ана‑ лиза использован подход к сегментиро‑ ванному рынку труда как к двойствен‑ ному с «хорошими» и «плохими» рабочи‑ ми местами (соответственно первичный и вторичный рынки) [9. С. 109]. Нами раз‑ работан алгоритм выявления соответ‑ ствующих сегментов в отраслевом и ча‑ стично подотраслевом разрезе методом кластерного анализа на основе индикато‑ ров заработной платы, уровня образова‑ ния и квалификации, возраста, текучести кадров, социальной защищенности труда [10. С. 79–81, 84–85]. Его применение по‑ зволило выделить четыре отраслевых сег‑ мента, ранжированных по качеству рабо‑ чих мест: 1‑й — самый лучший, 4‑й — наи‑ худший, при этом 1‑й и 2‑й сегменты от‑ носятся к первичному рынку труда, а 3‑й и 4‑й — к вторичному. Их идентификация дает возможность рассчитывать средние заработки занятых в них, в том числе по профессиональным группам. Чтобы сни‑ зить влияние на оплату труда отраслевых технологических различий, для сравни‑ тельного анализа отобраны отрасли ин‑ дустриального сектора экономики (про‑ мышленность и строительство), а в них — ключевые для этих отраслей профессио‑ нальные группы, а именно специалисты высокой квалификации и квалифициро‑ ванные рабочие. Далее, по информации ОЗПП, рассчитаны межсегментные ко‑ эффициенты заработной платы по этим группам. За единицу приняты заработ‑ ки в 4‑м сегменте. Результаты расчетов по данным за 2017 г. отражены на рис. 4.

Для оценки дифференциации заработ‑ ной платы квалифицированных рабочих, занятых в индустриальном секторе, сле‑ дует иметь в виду, что, судя по нашим ис‑ следованиям, в 4‑м сегменте преобладает занятость подгруппы средней квалифи‑ кации (легкая индустрия, деревообработ‑ ка, водоснабжение и др.), а во 2‑м — под‑ группы высшей квалификации (в основ‑ ном фондосоздающий сектор обрабаты‑ вающего производства, обеспечение элек‑ троэнергией и др.). В 3‑м сегменте (стро‑ ительство, пищевая индустрия, включая производство напитков и табака, и др.) данные подгруппы занимают промежу‑ точное положение. В этом аспекте коэф‑ фициент дифференциации заработной платы, близкий к нормативному, выявлен только во 2‑м сегменте. В 3‑м сегменте он завышен, как, возможно, и в 1‑м сегменте (добывающее производство).

Рис. 4. Коэффициенты межсегментной дифференциации заработной платы специалистов высшего уровня квалификации и квалифицированных рабочих в индустриальных видах экономической деятельности, в РФ в 2017 г., раз

Fig. 4. Coefficients of intersegment differentiation of wages of highly qualified specialists and qualified workers in industrial types of economic activity, Russian Federation, 2017 (times)

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

Полагаем, на завышение оплаты тру‑ да квалифицированных рабочих в 3‑м сегменте влияют два основных фактора. Во‑первых, это высокая текучесть кадров, обостряющая их дефицит. Во‑вторых, это финансовые возможности производств, которые лучше, чем в 4‑м сегменте, что по‑ зволяет им привлекать рабочих повышен‑ ными заработками. Расчеты показали, что эта практика применялась и в 2011–

2013 гг. (кроме кризисного 2015 г.). Что ка‑ сается 1‑го сегмента, то в него вошли про‑ изводства с самыми высокими доплатами за неблагоприятные условия труда. Рабо‑ та в них тоже считается элементом слож‑ ности труда, которому присвоены свои коэффициенты доплат. Кроме того, учи‑ тывая, что многие добывающие предпри‑ ятия локализованы в сложных для про‑ живания климатических условиях, то на их персонал распространяются и допла‑ ты по районному регулированию. Но из‑ за недостатка информации рассчитать оба вида доплат не удалось.

Тем не менее, можно сказать, что в ин‑ дустриальном секторе у квалифицирован‑ ных рабочих связь межсегментной диф‑ ференциации заработной платы со слож‑ ностью труда в основном прослеживается, что говорит в пользу действенности сти‑ мулирующей функции в рамках этой про‑ фессиональной группы. Отклонения от нее вызваны дисбалансом спроса и пред‑ ложения труда и возможностями пред‑ приятий привлекать за счет повышенных заработков дефицитную рабочую силу. Ограниченность таких возможностей ве‑ дет к сжатию дифференциации, которая, по данным ОЗПП, в 4‑м сегменте (в ряде подотраслей легкой индустрии) прояви‑ лась между заработками рабочих в под‑ группах средней и низшей квалификации.

Следует добавить, что аналогичный фе‑ номен сжатия различий заработков между квалифицированными и неквалифициро‑ ванными рабочими обнаружен не толь‑ ко в индустриальном секторе, но и в сек‑ торе производства услуг. Так, он выявлен в самой многочисленной отрасли, а имен‑ но в торговле и ремонте, а также в гости‑ нично‑ресторанном бизнесе, которые принадлежат к 3‑му сегменту вторично‑ го рынка труда. Вместе с легкой промыш‑ ленностью эти отрасли внесли свой вклад в снижение коэффициента фондов под воздействием роста МРОТ, а также в осла‑ бление ее стимулирующей функции у ква‑ лифицированных рабочих в данных видах деятельности.

У специалистов высшей квалификации в индустриальном секторе коэффици‑ ент межсегментной дифференциации за‑ работной платы в 3‑м сегменте завышен, а во 2‑м сегменте близок к нормативному по специалистам разных квалификацион‑ ных категорий. Видимо, на заработки дан‑ ной группы воздействуют те же причины, которые выявлены по квалифицирован‑ ным рабочим в 3‑м сегменте. В 1‑м сег‑ менте межсегментный коэффициент ско‑ рее является завышенным (с учетом на‑ ших приблизительных оценок доплат за особые условия труда и проживания).

В индустриальном секторе завышен‑ ные коэффициенты дифференциации за‑ работной платы по специалистам высо‑ кой (и средней) квалификации установ‑ лены и в отраслях, относящихся не толь‑ ко к 1‑му, но и к 2‑му сегменту. В их чис‑ ло помимо добывающей промышленно‑ сти входит обеспечение электроэнерги‑ ей, газом и паром (2‑й сегмент). К составу данных отраслей следует причислить так‑ же включенные во 2‑й сегмент транспор‑ тировку и хранение, которые, хотя и при‑ надлежат к сектору производства услуг, но базируются на технологиях индустри‑ ального типа. Специфика перечисленных отраслей состоит в том, что они обладают монопольными преимуществами в фор‑ мировании ФОП благодаря природной ренте (добывающая промышленность), а также ренте от естественного монопо‑ лизма (другие отрасли). Это дает им воз‑ можность оплачивать труд специалистов по повышенному разряду, а значит, при‑ влекать и удерживать востребованные кадры. Не случайно работники отраслей с монопольными производствами заняты на первичном рынке труда, а уровень вы‑ бытия персонала в них ниже среднего.

Кроме того, предприятия этих отрас‑ лей не просто выигрывают кадровую кон‑ куренцию, но привлекают дефицитные «сливки» ключевых профессиональных групп. Некоторые их качественные харак‑ теристики не всегда находят отражение в профессиональных стандартах, но хоро‑ шо известны как работодателям в данных отраслях, так и сотрудникам рекрутин‑ говых агентств (инициативность, креа‑ тивность, надежность, готовность к пере‑ менам и др.). В этом смысле завышенная оплата труда специалистов нередко явля‑ ется не таковой, а скорее адекватной про‑ фессиональным качествам, а потому со‑ гласуется с ее стимулирующей функцией (факты коррупционных схем, кумовства и т.п. в статье не рассматриваются). Кон‑ центрация данных кадров в рамках от‑ дельных производств — один из факторов формирования высокого коэффициента фондов по заработной плате.

Аналогичный вклад в этот коэффици‑ ент вносит и оплата труда специалистов высокой квалификации в таких отраслях, как деятельность в области информации и связи, а также профессиональная, на‑ учная и техническая деятельность, тоже входящих во 2‑й сегмент. Данные специа‑ листы являются в этих отраслях ключевой профессиональной группой, а их труд от‑ личается повышенной сложностью, и мно‑ гие его исполнители дефицитны на рынке труда (в особенности кадры в области ин‑ формационно‑коммуникативных техно‑ логий). Поэтому их заработки тоже мож‑ но признать обоснованными и обладаю‑ щими стимуляционным эффектом. Раз‑ умеется, сказанное касается рассматри‑ ваемых отраслей в целом, тогда как в от‑ дельных подотраслях они явно занижены. Например, в научной и технической дея‑ тельности заработки специалистов высо‑ кой квалификации существенно меньше (почти на 30%), чем в среднем по 2‑му сег‑ менту, что выступает примером завышен‑ ной дифференциации, которая дестиму‑ лирует труд.

Адекватность «завышенной» заработ‑ ной платы специалистов высокой ква‑ лификации монопольных и информаци‑ онно‑профессиональных отраслей под‑ тверждается фактами незаинтересован‑ ности работодателей «выбрасывать день‑ ги на ветер». Они, например, не склонны завышать заработную плату представите‑ лям профессиональных групп, если пред‑ ложение их труда является на рынке тру‑ да достаточным, а то и избыточным. Так, у квалифицированных рабочих, предло‑ жение которых подпитывается выбыти‑ ем рабочего персонала в обрабатывающей индустрии, также относящейся ко 2‑му сегменту, заработки находятся на уровне, среднем для этого сегмента. Что касается служащих, работников сферы обслужи‑ вания и неквалифицированных рабочих, то их заработки в лучшем случае близки к средним по 2‑му сегменту, а порой и по

3‑му сегменту.

Но в целом практика сжатия диффе‑ ренциации заработной платы в большей мере распространена на вторичном рын‑ ке труда (по уровню занятости он, по на‑ шим расчетам, превосходит первичный рынок) и затрагивает преимущественно кадры невысокой квалификации. Об этом феномене на примере рабочих в инду‑ стриальных отраслях 4‑го сегмента речь уже шла. В торговле и ремонте, а также в гостиницах и общепите он выявлен не только по рабочим группам, но и по от‑ ношению к ключевой профессиональной группе в данных отраслях — работникам сферы обслуживания. Разница заработ‑ ков этих работников с неквалифициро‑ ванными рабочими значительно меньше средней по этим группам (табл. 1). В здра‑ воохранении (4‑й сегмент) коэффициент дифференциации оплаты труда между служащими и неквалифицированными рабочими тоже ниже соответствующего коэффициента в табл. 1. В сельском хо‑ зяйстве (4‑й сегмент) различия заработ‑ ков этих же групп настолько незначи‑ тельны, что правильнее сказать, что они практически отсутствуют. Нетрудно по‑ нять, как это влияет на стимулирующую функцию оплаты труда.

Таким образом, есть основания пола‑ гать, что высокий коэффициент фондов по заработной плате во многом предопре‑ делен оплатой труда наиболее квалифи‑ цированных кадров (в основном специа‑ листов высокой квалификации), занятых в ряде отраслей первичного рынка тру‑ да. Заработки этих кадров представляют‑ ся обоснованными, а потому обладающи‑ ми стимуляционным эффектом. Вместе с тем, их следует считать завышенными в сравнении с оплатой труда таких высо‑ коквалифицированных кадров, как науч‑ ные работники, специалисты сферы обра‑ зования и здравоохранения, а значит, по отношению к ним стимулирующая функ‑ ция нарушается.

Нарушение данной функции просле‑ живается и у профессиональных групп не самой высокой квалификации (в основном у служащих и работников сферы обслу‑ живания), задействованных преимуще‑ ственно на вторичном рынке труда. Про‑ исходит сжатие дифференциации зара‑ ботной платы между значительной частью этих кадров и неквалифицированных ра‑ бочих, чему в том числе способствует рост МРОТ. В результате, по информации ОЗПП, в первый дециль распределения работников по заработной плате попада‑ ют не только рабочие подгруппы низшей квалификации, но и служащие и работни‑ ки обслуживания. Это выступает одной из причин, которые сдерживают как сниже‑ ние коэффициента фондов, так и рост ин‑ дексов Кейтца.

В данной статье мы остановились толь‑ ко на отдельных, но существенных фак‑ торах, которые вызывают отклонение за‑ работной платы от выполнения стимули‑ рующей функции (дефицит кадров и сег‑ ментация рынка труда) и сдерживают снижение коэффициента фондов. Осла‑ бление действия этих факторов являет‑ ся комплексной проблемой, относящейся к воспроизводству как рабочей силы, так и рабочих мест, а также к регулированию хозяйственной деятельности (в частности, сегментация рынка труда рыночными ме‑ ханизмами не преодолевается [10. С. 87]).

Но нарушение стимулирующей функ‑ ции заработной платы порождается и кри‑ зисными процессами в экономике, кото‑ рые ведут к ограничению трудовых из‑ держек предприятий. Это подтверждено данными о коэффициентах дифференци‑ ации оплаты труда в разрезе профессио‑ нальных групп за 2011–2017 гг. Наиболь‑ шее сжатие ее различий произошло в кри‑ зисном 2015 г. (табл. 1), что отразилось и на коэффициенте фондов (он снизился интенсивнее, чем в 2017 г.). По расчетам, оно также проявилось по сегментам рынка труда, в том числе по ключевым профес‑ сиональным группам в индустриальном секторе, коэффициенты дифференциации заработков которых, по нашим расчетам, были заметно ниже, чем в 2017 г. Поэтому преодоление кризисных явлений — одно из условий усиления зависимости зара‑ ботной платы от квалификации труда.

Список литературы Дифференциация заработной платы в контексте стимулирования труда

- Заработная плата в мире в 2016-2017 гг.: неравенство в оплате труда на предприятиях. - М.: МОТ, 2017. - 164 с.

- Жаромский В. С. Мигранова Л. А., Токсанбаева М. С. Социально-экономическое неравенство в России: динамика и методы оценки // Народонаселение. - 2018. - № 4. - С. 79-95.

- Рабкина Н. Е. Избранные труды по микроэкономике. - М.: ООО «Эребус», 2000. - 412 с.

- Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом капитале. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - 56 с.

- Экономика труда: Учебник - М.: Издательство «Экономика», 2009. - 559 с.