Дифференциальная диагностика эндотипов аллергического ринита

Автор: Климов А.В., Салахутдинова З.В., Пронина Н.А., Кузнецов Г.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.36, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: дифференциальная диагностика эндотипов аллергического ринита по ключевым аллергологическим показателям в смешанной группе пациентов.Материал и методы. Обследованы 48 больных обоего пола в возрасте 18-60 лет с тремя эндотипами аллергического ринита: классическим, локальным и «двойным аллергическим». Осуществлялся сбор аллергологического анамнеза, включая информацию о наследственной отягощенности болезнями атопической природы, видеориноскопия, определение общего IgE в сыворотке крови, проведение кожных аллергопроб на предмет выявления сенсибилизации к аллергенам клещей домашней пыли и пыльцевым аллергенам, исследование показателей эозинофильного воспаления (эозинофильный катионный белок - ЭКБ, интерлейкин-5 - IL5, содержание эозинофилов в крови и назальном секрете).Результаты. Содержание общего IgE в крови позволило разделить общую группу больных на две подгруппы: с высоким (n = 22) и низким значением содержания IgE (n = 26). У большинства пациентов в этих подгруппах наблюдались также противоположные показатели кожных аллергопроб: положительные - в случаях высокого IgE и наоборот. Уточняющее разделение общей группы с помощью кластерного анализа дало возможность категоризировать три подгруппы больных: с классическим аллергическим ринитом (n = 22), с локальным аллергическим ринитом (n = 22) и с «двойным аллергическим ринитом» (n = 4). Кроме того, выявлено статистически значимое увеличение частоты сопутствующего тревожного расстройства при локальном аллергическом рините.Заключение. Результаты проведенных исследований раскрывают перспективы нового направления в изучении эндотипов аллергического ринита - исследование нейроиммунных взаимодействий в срыве аллергенной толерантности при данной патологии.

Локальный аллегический ринит, воспаление, эозинофильный катионный белок, il-5, общий ige, эозинофилы, кожные аллергопробы

Короткий адрес: https://sciup.org/149136658

IDR: 149136658 | УДК: 616.211-002-056.43-079.4 | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-2-92-97

Текст научной статьи Дифференциальная диагностика эндотипов аллергического ринита

В современных согласительных ринологических документах аллергическому риниту отводится особое место [1]. Это связано не только с ростом заболеваемости и распространенности данной патологии, повышением экономических затрат на диагностику и лечение, но и с описанием наряду с известным классическим аллергическим ринитом новых эндотипов (патогенетических вариантов) болезни – локального аллергического ринита и «двойного аллергического ринита» [2, 3].

До настоящего времени не известны причины формирования новых эндотипов аллергического ринита. Возможно, это связано с особенностями эозинофильного воспаления [4–6], эпигеномными нарушениями [7], отличительными чертами иннервации различных аллергических органов-мишеней [8], т. к. установлено, что своеобразные аллергические эндотипы встречаются только в пределах органов респираторного тракта и конъюнктив. С целью дифференциальной диагностики эндотипов аллергического ринита были исследованы ключевые аллергологические показатели в смешанной группе пациентов.

Материал и методы

На первом этапе в смешанной группе больных обоего пола в возрасте 18–60 лет ( n = 85) осуществлялся сбор аллергологического анамнеза, включая информацию о наследственной отягощенности болезнями атопической природы, видеориноскопия, определение общего IgE в сыворотке крови и проведение кожных аллергопроб на предмет выявления сенсибилизации к аллергенам клещей домашней пыли и пыльцевым аллергенам [9]. На этом этапе из общей группы были исключены пациенты с неаллергическим ринитом, включая ринит с эозинофильным синдромом [10, 11]. С учетом трудности дифференциальной диагностики аллергического ринита и неаллергического ринита с эозинофильным синдромом для исключения последнего принималось во внимание сочетание выраженной аносмии, превышение в назальном секрете эозинофилов более 25% и чрезмерное повышение эозинофильного катионного белка (ЭКБ) более 100 нг/мл.

Критериями исключения были: онкопатология, клиническая психопатология, аутоиммунные болезни, острые инфекции, хроническая обструктивная болезнь легких, беременность, отсутствие информированного согласия на проведение исследований. Отобранная группа состояла из 48 человек (19 мужчин, 29 женщин), средний возраст 39 ± 2,0 лет. На интуитивном уровне было понятно, что в данную группу должны были попасть пациенты с классическим и локальным аллергическим ринитом. В качестве сопутствующей патологии принималась во внимание бронхиальная астма, а также пищевая аллергия и тревожное расстройство, которое верифицировалось согласно опроснику Spitzer [12].

На втором этапе в отобранной группе было проведено исследование показателей эозинофильного воспаления: эозинофилов крови и носовой слизи, содержания интерлейкина-5 (IL5) и ЭКБ в крови. Окраска и подсчет эозинофилов осуществлялся общепринятым методом, определение концентрации IL5 – иммунохемилюминес-центным способом с использованием набора ROCHE cobas e800602 ROCHE Diagnostics (Switzerland); нижний пороговый уровень чувствительности, заявленный производителем, составлял более 1,5 пг/мл. Концентрация ЭКБ оценивалась с помощью иммунофлуорес-центного анализа с набором IMMUNOCAP AR250 Phadia SAC (Sweden); нижний пороговый уровень чувствительности – более 0,5 нг/мл.

Полученные результаты обрабатывались при помощи пакета статистических программ SPSS 26.0 (IBM SPSS STATISTICS, США). Описание количественных показателей выполнялось с указанием медианы (Me), 25-го и 75-го квартилей (Q1; Q3), а описание качественных показателей – с приведением абсолютной и относительной частоты встречаемости. Сравнение качественных показателей проводилось с помощью критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона. Для внутригруппового сравнения количественных показателей двух независимых выборок применялся U-критерий Манна – Уитни. Связь между количественными показателями оценивалась с помощью непараметрического метода ранговой корреляции Спирмена. Результаты считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

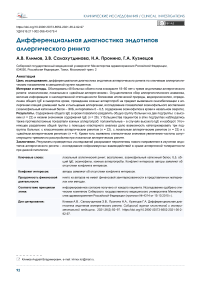

В общей группе обследованных больных было 34 пациента с круглогодичным, 8 – с сезонным и 6 – с комбинированным аллергическим ринитом. У 15 (31,2%) больных была легкая интермиттирующая форма болезни, у 27 (56,3%) – легкая персистирующая, у 5 (10,4%) – среднетяжелая интермиттирующая, у одного (2,1%) – среднетяжелая к тяжелой. У 29 (60,4%) пациентов в анамнезе была выявлена отягощенная семейная наследственность по атопическим болезням. Видеориноскопия, проведенная квалифицированным оториноларингологом, с определением характерных признаков аллергического воспаления слизистой носа, таких как отечность и синюшность, позволила судить о всех пациентах как о страдающих аллергическим ринитом вне зависимости от эндотипа (рис. 1).

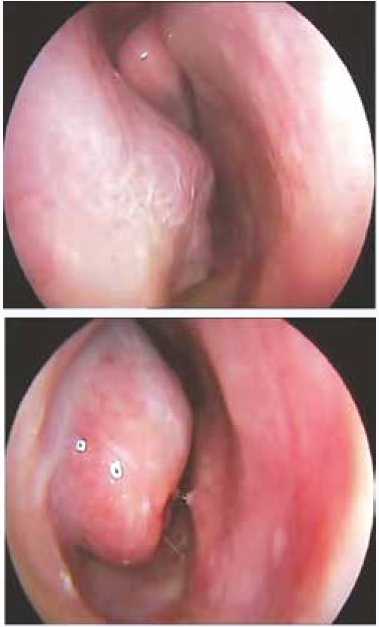

На рисунке 2 представлены результаты исследования содержания общего IgE в крови больных, которые дали возможность разделить общую группу на две подгруппы: 1-ю – с высоким содержанием IgE – 254,5 (201; 370) ЕД/мл и 2-ю – с низким содержанием IgE – 38 (20; 78,3) ЕД/мл, p < 0,001.

a

b

Рис. 1. Видеориноскопическая картина слизистой носа при аллергическом рините: классический ринит ( a ), локальный аллергический ринит ( b ) Fig. 1. Rhinoscopy imaging in classic allergic rhinitis ( a ) and local allergic rhinitis ( b )

Рис. 2. Содержание общего IgE (ЕД/мл) в крови больных общей группы с аллергическим ринитом

Fig. 2. Serum IgE levels (IU/mL) in general group of patients with allergic rhinitis

У всех пациентов 1-й подгруппы (100%) и только у четырех (15,4%) 2-й подгруппы (у которых был диагностирован сезонный ринит) были положительные результаты аллергопроб. Разница была статистически значимой ( p < 0,001). Данные о структуре сопутствующей патологии отражены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, бронхиальная астма встречалась чаще во 2-й подгруппе, а пищевая аллергия – в 1-й. Однако оба показателя были недостоверны. Отмечено статистически значимое повышение частоты тревожного расстройства во 2-й подгруппе.

В таблице 2 отражено содержание общего IgE и показателей аллергического эозинофильного воспаления.

Таблица 1 . Сопутствующая патология при аллергическом рините ( Me ( Q 1; Q 3))

Table 1 . Concomitant pathologies in allergic rhinitis ( Me ( Q 1; Q 3))

|

Сопутствующая патология Accompanying pathology |

Общая группа, n = 48 General group, n = 48 |

1-я подгруппа, n = 22 Subgroup 1, n = 22 |

2-я подгруппа, n = 26 Subgroup 2, n = 26 |

p |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

||

|

Бронхиальная астма Bronchial asthma |

10 |

20,8 |

2 |

9,1 |

8 |

30,8 |

0,084 |

|

Пищевая аллергия Food allergy |

8 |

16,7 |

6 |

27,3 |

2 |

7,7 |

0,119 |

|

Тревожное расстройство Anxiety disorder |

22 |

45,8 |

4 |

18,2 |

18 |

69,2 |

<0,001 |

Таблица 2 . Содержание общего IgE и показателей эозинофильного воспаления ( Me ( Q 1; Q 3))

Table 2 . Serum IgE levels and eosinophilic inflammation characteristics ( Me ( Q 1; Q 3))

|

Показатели Parameters |

Общая группа, n = 48 General group, n = 48 |

1-я подгруппа, n = 22 Subgroup 1, n = 22 |

2-я подгруппа, n = 26 Subgroup 2, n = 26 |

p |

|

IgE, ЕД/мл IgE, IU/mL |

106 (34,3; 247,5) |

254,5 (201; 370) |

38 (20; 78,3) |

<0,001 |

|

IL5, пг/мл, pg/mL |

3,35 (2,2; 4,4) |

3,25 (2,3; 4,6) |

3,5 (1,9; 4,4) |

0,583 |

|

ЭКБ, нг/мл ECP, ng/mL |

36 (28; 44) |

34 (27,75; 40,5) |

39 (28,5; 46,5) |

0,263 |

|

Эозинофилы крови, % Blood eosinophils, % |

5 (3; 6,8) |

5 (3,8; 7) |

5 (3; 6,3) |

0,487 |

|

Эозинофилы носового секрета, % Nasal eosinophils, % |

8,5 (5,3; 11) |

8 (5,8; 12) |

9,5 (5; 11) |

0,795 |

Как видно из таблицы 2, за исключением содержания общего IgE, о чем было сказано выше, достоверной разницы в содержании исследованных показателей эозинофильного воспаления в подгруппах аллергического ринита не обнаружено.

При проведении корреляционного анализа в 1-й подгруппе выявлена достоверная ( p < 0,001) связь средней силы ( r = 0,644) между содержанием эозинофилов крови и назального секрета. Статистически значимые результаты анализа средней силы во 2-й подгруппе отражены в таблице 3.

Таблица 3 . Корреляции между показателями во 2-й подгруппе

Table 3 . Correlations between the parameters in subgroup 2

Показатели Parameters

IL5

ЭКБ Эозинофилы крови

ECP Blood eosinophils rp r p

ЭКБ ECP

Эозинофилы крови Blood eosinophils

Эозинофилы назального секрета Nasal eosinophils

0,41 0,038

0,427 0,029

0,559 0,003

Как видно из результатов проведенного корреляционного анализа, при аллергическом рините имеется достоверная связь средней силы между показателями эозинофильного воспаления.

Для уточнения распределения больных был проведен кластерный анализ – классификационный многомерный анализ, который предназначен для объединения разных переменных в кластеры (классы) таким образом, чтобы в один кластер попадали максимально схожие переменные, при этом переменные в различных кластерах максимально отличались друг от друга. Уточняющее разделение общей группы с помощью кластерного анализа дало возможность получить три подгруппы больных: с классическим аллергическим ринитом ( n = 22), локальным аллергическим ринитом ( n = 22) и «двойным аллергическим ринитом» ( n = 4).

Обсуждение

Локальный аллергический ринит является новым заболеванием, актуальным для современной аллергологии, оториноларингологии и ринологии [13]. Внимание специалистов в течение последних 10 лет привлек тот факт, что у части пациентов с аллергическим ринитом не наблюдалось повышения общего IgE, положительных аллергопроб и сопутствующих атопических болезней вне респираторного тракта [14]. Эти больные долгие годы относились к группе неаллергических ринитов и получали неадекватную терапию.

В нашем исследовании пациенты 1-й подгруппы демонстрируют все черты классического аллергического ринита, пациенты 2-й подгруппы – черты локального аллергического ринита, а четверо больных – «двойного аллергического ринита». Это относится, прежде всего, к содержанию общего IgE и показателям кожных аллергопроб. Однако для дифференциальной диагностики трех эндотипов ринита проблемой является то, что при неаллергических ринитах тоже нет повышения IgE и положительных аллергопроб. Видеориноскопия с известной вероятностью дает возможность выявлять аллергический характер воспаления слизиcтой нижней раковины носа, но не может служить критерием дифференциации трех эндотипов аллергического ринита. Показатели эозинофильного воспаления, по нашим данным, продемонстрировали свою идентичность при всех эндотипах, т. е. они не могут служить основой дифференциальной диагностики.

Разработан «золотой стандарт» диагностики локального аллергического ринита [2, 15] путем провокационных ингаляций с причинно-значимыми аллергенами [16]. Метод является высокочувствительным и специфичным, однако пока он не нашел своего широкого распространения.

Заключение

До настоящего времени не известны механизмы срыва аллергенной толерантности при локальном аллергическом рините и их отличие от классического ринита. Тот факт, что нами выявлена достоверная частота тревожного расстройства при локальном рините, может свидетельствовать о вовлеченности в патогенез этого эндотипа нейроиммунной системы, т. е. системы нейротрансмиттеров [17, 18], что требует дальнейших углубленных исследований. Отдельные поисковые работы, проведенные в этом направлении, показали новизну и актуальность данной области исследований [19, 20].

Список литературы Дифференциальная диагностика эндотипов аллергического ринита

- Wise S.K., Lin S.Y., Toskala E., Orlandi R.R., Akdis A.A., Alt J.A. et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis. Int. Forum Allergy Rhinol. 2018;8(2):108-352. DOI: 10.1002/ alr.22073.

- Maoz-Segal R., Machnes-Maayan D., Veksler-Offengenden I., Frizinsky S., Hajyahia S., Agmon-Levin N.S. Local allergic rhinitis: An old story but a new entity. In book: Rhinosinusitis; by ed. B.S. Gendeh, M. Turkalj. London: IntechOpen; 2019:1-9. DOI: 10.5772/intechopen.86212.

- Климов А.В., ^люжин О.В., Климов В.В., Свиридова В.С. Аллергический ринит и феномен энтопии. Бюллетень сибирской медицины. 2020;19(3):137-143. DOI: 10.20538/1682-0363-2020-3-137-143.

- Chen Y., Yang M., Deng J., Wang K., Shi J., Sun Y. Elevated levels of activated and pathogenic eosinophils characterize moderate-severe house dust mite allergic rhinitis. J. Immunol. Res. 2020:8085615. DOI: 10.1155/2020/8085615.

- Kirgezen T., Server E.A., Turanoglu F.S., Yigit O., Uzun H., Durmu§ S. Salivary eosinophil cationic protein in allergic rhinitis. Turk. Arch. Otorhi-nolaryngol. 2019;57(2):91-94. DOI: 10.5152/tao.2019.4127.

- Crestani E., Lohman I.C., Cuerra S., Wright A.L., Halonen M. Association of IL-5 cytokine production and in vivo IgE levels in infants and parents. J. Allergy Clin. Immunol. 2007;120(4):820-826. DOI: 10.1016/j. jaci.2007.05.033.

- Bellanti J.A., Settipane R.A. Genetics, epigenetics, and allergic disease: A gun loaded by genetics and a trigger pulled by epigenetics. Allergy and Asthma Proc. 2019;40(2):73-75. DOI: 10.2500/aap.2019.40.4206.

- Voisin T., Bouvier A., Chiu I.V. Neuro-immune interactions in allergic diseases: Novel targets for therapeutics. Int. Immunol. 2017;29(6):247-261. DOI: 10.1093/intimm/dxx040.

- Klimov V.V. From basic to clinical immunology. Springer Nature: Cham; 2019:377. DOI: 10.1007/978-3-030-03323-1.

- Ellis A.K., Keith P.K. Nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome. Curr. Allergy Asthma Rep. 2006;6(3):215-220. DOI: 10.1007/s11882-006-0037-0.

- Kramer M.F., Burow G., Pfrogner E., Rasp G. In vitro diagnosis of chronic nasal inflammation. Clin. Exp. Allergy. 2004;34(7):1086-1092. DOI: 10.1111/j.1365-2222.2004.01989.x.

- Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B.W., Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. The GAD-7. Arch. Intern. Med. 2006;166(10):1092-1097. DOI: 10.1001/archinte.166.10.1092.

- Powe D.G., Bonnin A.J., Jones N.S. 'Entopy': local allergy paradigm. Clin. Exp. Allergy. 2010;40(7):987-997. DOI: 10.1111/j.1365-2222.2010.03536.x.

- Rondón C., Canto G., Blanca M. Local allergic rhinitis: A new entity, characterization and further studies. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 2010;10(1):1-7. DOI: 10.1097/ACI.0b013e328334f5fb.

- Eguiluz-Gracia I., Pérez-Sánchez N., Bogas G., Campo P., Rondón C. How to diagnose and treat local allergic rhinitis: A challenge for clinicians. J. Clin. Med. 2019;8(7):1062. DOI: 10.3390/jcm8071062.

- Wojas O., Samolinski B., Krzych-Fatta E. Local allergic rhinitis: nasal allergen provocation testing as a good tool in the differential diagnosis. Int. J. Occup. Environ. Health. 2020;33(2):241-246. DOI: 10.13075/ ijomeh.1896.01503.

- Hodo T.W., de Aquino M.T.P., Shimamoto A., Shanker A. Critical neurotransmitters in the neuroimmune network. Front. Immunol. 2020;11:1869. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01869.

- Kabata H., Artis D. Neuro-immune crosstalk and allergic inflammation. J. Clin. Invest. 2019;129(4):1475-1482. DOI: 10.1172/JCI124609.

- Gostner J.M., Becker K., Kofler H., Strasser B., Fuchs D. Trypto-phan metabolism in allergic disorders. Int. Arch. Allergy Immunol. 2016;169(4):203-215. DOI: 10.1159/000445500.

- Gotovina J., Pranger C.L., Jensen A.N., Wagner S., Kothgassner O.D., Mothes-Luksch N. et al. Elevated oxytocin and noradrenaline indicate higher stress levels in allergic rhinitis patients: Implications for the skin prick diagnosis in a pilot study. PLoS One. 2018;13(5):e0196879. DOI: 10.1371/ journal.pone.0196879.