Динамическая контрастная мрт в лучевой диагностике объемных образований головного мозга срединной локализации

Автор: Яковлев С.А., Поздняков А.В., Панфиленко А.Ф., Карлова Н.А., Тютин Л.А., Грантынь В.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу диагностических возможностей динамической контрастной МРТ. Это одно из самых современных направлений в нейровизуализации. Динамическое сканирование с графическим отображением результатов может демонстрировать различия показателей накопления и выведения контрастных веществ при разных типах опухолей. Таким образом, динамическая контрастная МРТ с анализом скорости изменения интенсивности МР-сигнала от солидного компонента опухоли может дать представление о гистологической структуре образования. В статье отражены методологические аспекты проведения данного исследования, в том числе способы анализа полученной информации и методики вычисления количественных показателей. В статье также приведены данные о применении динамической контрастной МРТ при наиболее распространенных типах опухолей средней линии головного мозга: аденомах гипофиза, краниофарингиомах, менингиомах и др.

Мрт, динамическая контрастная мр-томография, нейровизуализация, контрастные вещества, опухоли средней линии головного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/14918845

IDR: 14918845 | УДК: 616-006.48

Текст научной статьи Динамическая контрастная мрт в лучевой диагностике объемных образований головного мозга срединной локализации

Группа объемных образований головного мозга срединной локализации, объединяющая в себе новообразования хиазмально-селлярной и пинеальной областей, серповидного отростка, мозолистого тела, III и IV желудочков и ствола мозга, отличается большим разнообразием и в совокупности составляет до 13-29% от всех интракраниальных новообразований [2].

Ведущими методами лучевой диагностики опухолей головного мозга продолжают оставаться магнитнорезонансная томография (МРТ) и рентгеновская компьютерная томография (КТ) [7]. В качестве уточняющей методики при МР-диагностике различных объемных образований головного мозга широко применяется внутривенное контрастное усиление с использованием соединений гадолиния [6, 9]. Как правило, на постконтрастных изображениях более отчетливо дифференцируются особенности структуры опухоли, особенно солидный и кистозный компоненты, а также граница опухолевого узла и перитуморозного отека [7]. Одним из наиболее перспективных направлений использования контрастных веществ в диагностике объемных образований является метод динамической контрастной МР-томографии с болюсным введением контрастного препарата [4, 10]. Эта методика позволяет оценить не только факт накопления КВ в опухолевом узле, но и динамику процесса с определением количественных временных параметров накопления, что способствует получению дополнительной диагностической информации и может быть использовано при проведении дифференциальной диагностики объемных образований [1, 5, 8]. Однако следует признать, что, несмотря на оптимистическое освещение диагностических возможностей динамической контрастной МРТ рядом авторов, метод все еще не нашел широкого применения в клинической практике. Этому, в пер-92

вую очередь, препятствуют проблемы технического и методологического характера. Единичные работы, выполненные в этом направлении, главным образом посвящены глиальным опухолям и, как правило, не представляют исчерпывающую информацию по отдельным нозологическим формам внемозговых объемных образований, к которым относится большинство срединно-расположенных опухолей [10, 11, 12, 13].

Цель данного исследования – определение роли динамической контрастной магнитно-резонансной томографии в лучевой диагностике объемных образований головного мозга срединной локализации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Были обследованы 60 пациентов с различными типами срединно-расположенных объемных образований в возрасте от 19 до 75 лет (женщин – 38 (63,3%), мужчин – 22 (36,7%)).

Магнитно-резонансная томография выполнялась на аппаратах Magnetom Vision 1,5T и Magnetom Impact 1,0T (Siemens, Германия).

Были выявлены объемные образования следующих локализаций: хиазмально-селлярная область – 29 (48,3%), пинеальная область – 7 (11,7%), область III желудочка и мозолистого тела – 6 (10%), менингиомы срединной и срединно-базальной локализации – 18 (30%). Верификация осуществлялась в процессе оперативного вмешательства с последующим гистологическим заключением. Данные о распределении объемных образований по гистологическим типам представлены в таблице 1.

Комплексное лучевое обследование пациентов с объемными образованиями головного мозга, расположенными по средней линии, включало сочетание различных методик нейровизуализации. Данные о характеристике и объеме лучевого исследования больных представлены в таблице 2.

Таблица 1

Распределение объемных образований в зависимости от гистологического типа (n = 60)

|

Гистологическая структура |

Количество |

|

|

Абс. |

% |

|

|

Макроаденомы гипофиза |

22 |

36,67% |

|

Менингиомы срединной и срединно-базальной локализации |

18 |

30% |

|

Краниофарингиомы |

7 |

11,67% |

|

Глиальные опухоли мозолистого тела III-IV ст. злокачественности |

4 |

6,67% |

|

Кисты шишковидной железы |

2 |

3,33% |

|

Пинеоцитомы |

2 |

3,33% |

|

Коллоидные кисты III желудочка |

2 |

3,33% |

|

Пинеобластомы |

2 |

3,33% |

|

Астроцитома пинеальной области |

1 |

1,67% |

|

ВСЕГО |

60 |

100 |

Таблица 2

ных последовательностей составляло 10 мин. После

Характеристика и объем лучевого обследования

|

Методы лучевой диагностики |

Количество |

|

|

Абс. |

% |

|

|

Магнитно-резонансная томография + динамическое контрастное усиление |

60 |

100% |

|

Магнитно-резонансная ангиография |

17 |

28,3% |

|

Рентгеновская компьютерная томография |

15 |

25% |

|

Обзорная рентгенография черепа |

6 |

10% |

В качестве препаратов для искусственного контрастирования при МРТ применялись парамагнетики: Магневист фирмы Schering и Омнискан фирмы Nycomed в дозировке 0,2 мл/кг веса тела пациента.

Динамическая контрастная МРТ включала три обязательных этапа: полипроекционная преконтраст-ная МРТ головного мозга, динамическое сканирование в одной плоскости и получение полипроекционных постконтрастных изображений.

По сериям преконтрастных изображений выбиралась наиболее информативная плоскость сканирования и позиционировались срезы таким образом, что они захватывали только выделенную область, проходя непосредственно через новообразование. Количество срезов для динамического исследования составляло от 5 до 9. Введение контрастного вещества производилось после прохождения первой из 20 серий импульсных последовательностей болюсно (со скоростью около 2 мл/сек). Вслед за парамагнетиком внутривенно вводился физиологический раствор в объеме 10 мл – для полного опорожнения катетера. Общее время прохождения серий коротких импульс- окончания коротких импульсных последовательностей выполнялось отсроченное томографирование с использованием стандартных программ получения Т1 ВИ. Отстроченные постконтрастные изображения служили для получения детальной анатомической информации о распределении парамагнитного вещества в объемном образовании, а также для поиска дополнительных участков патологического усиления интенсивности МР-сигнала во всем объеме головного мозга. Изображения, полученные при коротких импульсных последовательностях, служили для построения кривых, отражающих динамику накопления и выведения контрастного вещества в опухоли. Результатом постпроцессинговой обработки были графики зависимости «интенсивность сигнала – время» в каждой интересующей точке изображения (в каждом случае использовались 3-4 точки).

При оптимизации методики динамической контрастной МРТ были выделены следующие основные параметры, влияющие на результат этой методики: используемая импульсная последовательность, время сканирования, плоскость сканирования, ROI-область интереса (точка) в структуре образования, по которой строится график интенсивности сигнала, – время, калибровка шкалы, отражающей интенсивность МР- сигнала на графике.

Для расчета степени максимального контрастирования применялась следующая формула:

Сmax = (ИСmax/ИСmin) · 100%, где Сmax – степень максимального контрастирования в процентах по отношению к исходной интенсивности сигнала (отражает то, до какого уровня повысилась интенсивность сигнала).

ИСmax – максимальная интенсивность сигнала от опухоли, т.е. пиковое его значение,

ИСmin – минимальная интенсивность сигнала, т.е. исходная.

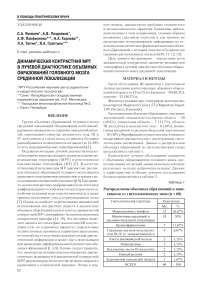

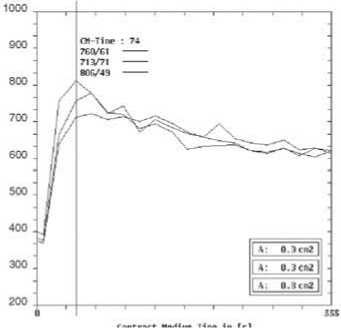

Рис. 1 а, б, в. Основные типы кривых накопления и выведения контрастного вещества. а – I тип кривой – постепенное линейное нарастание интенсивности сигнала в течение длительного периода времени (более 3 мин.); б – II тип кривой – линейное нарастание интенсивности сигнала в течение первых 1-2 минут после введения контрастного вещества с последующей продолжительной фазой плато; в – III тип кривой – интенсивность сигнала после достижения пика на 2-3-й минуте начинает снижаться, отражая процесс быстрого вымывания контрастного вещества.

Обозначения: ось абсцисс – время с момента введения контрастного вещества в секундах, ось ординат – интенсивность сигнала в условных единицах, А – площадь области интереса (ROI).

а)

б)

в)

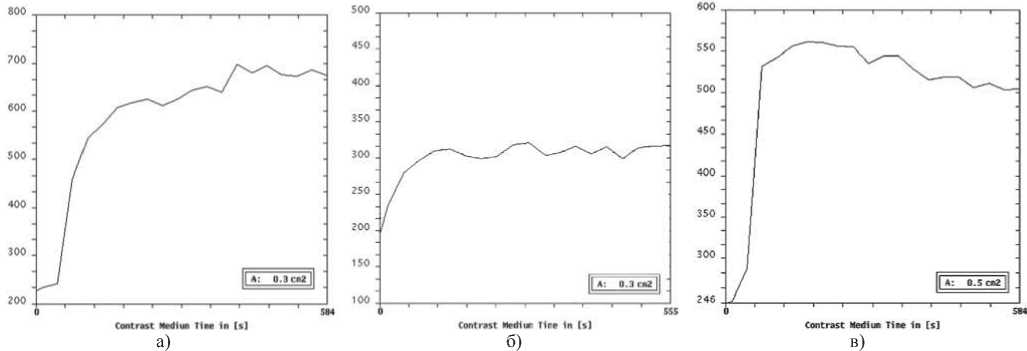

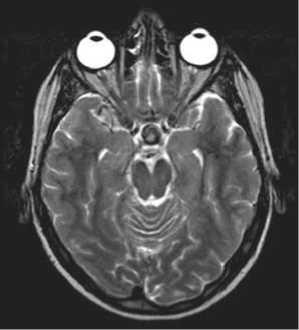

Рис. 2 а, б, в. Результаты динамической контрастной МРТ у больного с макроаденомой гипофиза: а – преконтрастное Т1 ВИ в сагиттальной проекции, б – постконтрастное Т1 ВИ во фронтальной проекции, в – кривая накопления и выведения контрастного вещества в макроаденоме, III тип кривой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки результатов исследования, по нашему мнению, необходимо определять следующие основные показатели: тип кривой накопления и выведения контрастного вещества, время достижения пика контрастирования и степень максимального контрастирования опухоли.

Все кривые накопления и выведения контрастного препарата были разделены на 3 основные группы, которые представлены на рисунке 1. Отнесение кривой контрастирования опухоли к тому или иному типу, как показало дальнейшее исследование, имеет большое значение при проведении дифференциальной диагностики различных объемных образований.

Диагностические возможности динамической контрастной МРТ изучались при локализации объемных образований в хиазмально-селлярной области, пинеальной области, в области III желудочка и мозолистого тела и при менингеальных опухолях срединной и срединно-базальной локализации. Результаты динамической контрастной МРТ зависели от типа и строения опухоли.

При макроаденомах гипофиза в большинстве случаев кривая накопления и выведения контрастного вещества относилась к III типу, с быстрым достижением пика (в течение 1-2 минут) и последующей фазой выведения контрастного вещества (рис. 2). В наиболее крупных гигантских аденомах гипофиза на фоне выраженной гетерогенности структуры отмечалось соответствующее различие кривых накопления и выведения контрастного вещества, однако наиболее близким типом кривой и в этих случаях был III тип. Степень максимального контрастирования при макроаденомах гипофиза достигала 180%.

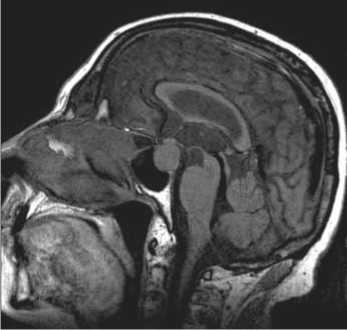

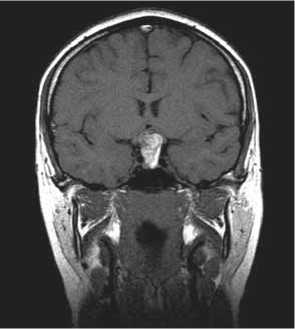

При краниофарингиомах динамическая контрастная МРТ демонстрировала совершенно иной, чем при макроаденомах гипофиза, характер контрастирования. Указанная методика была выполнена при краниофарингиомах в 7 случаях, причем 5 из них имели кистозный компонент. Кривая накопления и выведения контрастного вещества, полученная от солидного компонента, либо от стенок краниофарингиом, во всех случаях относилась к I типу, а именно характеризовалась постепенным повышением интенсивности сигнала с достижением пика только во второй половине или к концу сканирования (рис. 3). В большинстве случаев (n=4) пик контрастирования краниофарингиом фиксировался на 6-7-й минуте. Еще в 3 случаях

а)

б)

Рис. 3 а, б, в. Результаты динамической контрастной МРТ у больной с краниофарингиомой: а – Т2 ВИ в аксиальной проекции, б – постконтрастное Т1 ВИ во фронтальной проекции, в – кривая накопления и выведения контрастного вещества в краниофарингиоме, I тип кривой.

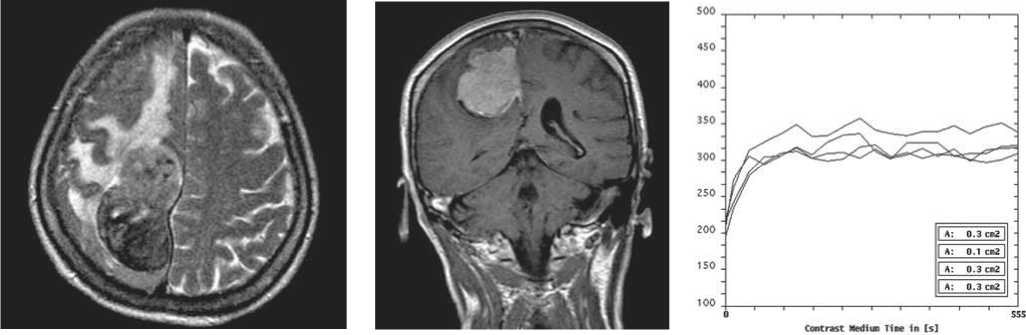

а) б) в)

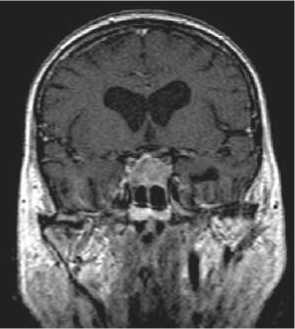

Рис. 4 а, б, в. Результаты динамической контрастной МРТ у больной с типической фалькс-менингиомой: а – Т2 ВИ в аксиальной проекции, б – постконтрастное Т1 ВИ во фронтальной проекции, в – кривая накопления и выведения контрастного вещества в менингиоме, II тип кривой.

пик достигался только к 10-й минуте, в самом конце динамического сканирования. При этом фаза плато не была выражена. Значения максимального контрастирования, полученные при кранифарингиомах, ниже, чем при макроаденомах гипофиза, и составляли 165%. Для кистозных краниофарингиом был характерен периферический тип накопления контрастного вещества, но при этом показатели динамической контрастной МРТ при кистозных и солидных краниофарингиомах принципиально не различались.

При кистозных пинеоцитомах наблюдалось небольшое повышение интенсивности сигнала от стенок опухоли. Характерным типом кривой накопления и выведения контрастного вещества при пинеоцитомах был I тип – с постепенным повышением интенсивности МР-сигнала. Пик контрастирования достигался к 8-й минуте, а степень максимального контрастирования в среднем составила 185%. При этом интенсивность сигнала от внутренней структуры новообразования не повышалась.

Характер кривых накопления и выведения контрастного вещества, обнаруживаемых при пинеобластомах, приближался к III типу. Пик контрастирования при этом достигается достаточно быстро – на 2-й минуте, а затем интенсивность МР-сигнала постепенно волнообразно снижалась. Степень максимального контрастирования при пинеобластомах оказалась равной 160%.

Для доброкачественной астроцитомы характерным оказалось горизонтальное расположение кривой контрастирования, вследствие чего время достижения пика практически не фиксируется, а саму кривую нельзя отнести ни к одному из трех основных типов кривых накопления и выведения контрастного вещества. Степень максимального контрастирования в этом случае не превышала 115-120%.

При проведении анализа данных динамической контрастной МРТ у пациентов со злокачественными глиальными опухолями мозолистого тела выявлялся неоднородный характер контрастирования, преимущественно III тип кривой накопления и выведения кон- трастного вещества. Для них также были характерны достаточно быстрое достижение пика (на 2-й минуте) и высокие показатели максимальной контрастности (до 230%).

При менингиомах динамическая контрастная МРТ выполнена 18 пациентам. При этом в большинстве случаев при построении графика зависимости «интенсивность сигнала – время» определялся II тип кривой с длительным сохранением повышенной интенсивности МР-сигнала. Продолжительность фазы плато составляла от 5 до 9 минут, пик контрастирования в 17 случаях фиксировался в пределах 1-2 минут (рис. 4).

Отличительные особенности имели 3 менингиомы атипического строения. Они отличались менее выраженной фазой плато с тенденцией к понижению интенсивности сигнала после достижения пика. Тип кривой накопления и выведения контрастного вещества при этих опухолях приближался к III типу (аналогично злокачественным глиальным новообразованиям).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что выявленные сдвиги накопления и выведения контрастного вещества при объемных образованиях головного мозга срединной локализации определяются, главным образом, степенью васкуляризации и нарушения гематоэнцефалического барьера. Степень злокачественности объемных образований коррелирует со скоростью захвата контрастного вещества опухолевыми клетками, что нашло подтверждение в работах некоторых авторов. В наших исследованиях для подобного типа изменений был характерен III тип кривой накопления и выведения контрастного вещества. Также анализ полученных результатов показал, что аналогичный тип кривой определялся при макроаденомах гипофиза, что, по-видимому, обусловлено особенностями кровоснабжения гипофиза, в частности изначальным отсутствием в гипофизе ГЭБ и богатой собственной капиллярной сетью с превалированием артериального кровотока. Следовательно, полученные данные подтверждают одинаковые механизмы захвата контрастного вещества клетками этих опухолей. Наоборот, для доброкачественного типа объемных образований характерен I тип кривой накопления и выведения контрастного вещества, а отличительной особенностью менингеальных опухолей является преимущественно II тип кривой с длительным сохранением плато.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данные динамической контрастной МРТ с болюсным введением КВ и последующим динамическим сканированием (60 больных) позволяют высказаться о том, что приведенная модификация методики является высокоэффективным методом диагностики объемных образований, расположенных по средней линии. Эта методика позволяет провести разграничение между опухолями по степени их злокачественности на основе характеристик кривых накопления и выведения контрастного вещества, что улучшает информативность МРТ при объемных образованиях.

Список литературы Динамическая контрастная мрт в лучевой диагностике объемных образований головного мозга срединной локализации

- Величко О.Б. Оценка кинетики поглощения контрастного парамагнитного препарата (магневист) новообразованиями головного мозга методом динамической магнитно-резонансной томографии на низкопольном томографе: Дис…канд. мед. наук. -Томск, 2001. -118 с.

- Гайдар Б.В. (ред.) Практическая нейрохирургия. -С-Пб, 2002. -647 с.

- Ибатуллин М.М. Алгоритмы магнитно-резонансной диагностики наиболее распространенных опухолей головного мозга на томографах среднего поля//Медицинская визуализация -2002 -№1. -С. 16-23.

- Ибатуллин М.М. Магнитнорезонансная диагностика опухолей и многоочаговых поражений головного мозга на томографах среднего поля: Дисс. …дра мед. наук.-С-Пб, 2002. -262 с.

- Колесникова Н.О. Динамика контрастного усиления в диагностике опухолей головного мозга с помощью МРтомографии с применением «омнискана».//Материалы научно-практической конференции «Магнитнорезонансная томография в клинической практике», Санкт-Петербург, 16 и 17 октября 1996. -С. 124-125.

- Колесникова Н.О. Магнитнорезонансная томография (0,5T) с контрастным усилением в диагностике опухолей головного мозга: Автореф. дисс. … канд. мед. наук -М., 1998. -20 с.

- Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология. -М., 2006. -1328 с.

- Пронин И.Н., Корниенко В.Н., Петряйкин А.В., Родионов П.В. Болюсное введение контрастного вещества при МР-томографии опухолей головного мозга -возможности и ограничения.//Материалы научно-практической конференции «Магнитнорезонансная томография в медицинской практике», Москва, 15 и 17 ноября 1995. -С. 97.

- Ринкк П.А., Синицын В.Е. Контрастные средства для компьютерной и магнитной резонансной томографии. Основные принципы//Вестник рентгенологии и радиологии -1995. -№ 6. -С. 52-59.

- Joo Y.G., Korogi Y., Hirai T., Sakamoto Y., Sumi M., Takahashi M., Ushio Y. Differential diagnosis of extra-axial intracranial tumours by dynamic spin-echo MRI.//Neuroradiology. -1995. -Oct; 37(7). -P. 522-525.

- Rijpkema M., Kaanders J.H., Joosten F.B., van der Kogel A.J., Heerschap A. Method for quantitative mapping of dynamic MRI contrast agent uptake in human tumors.//J. Magn. Reson. Imaging. -2001. -Oct; 14(4). -P. 457463.

- Gao R., Isoda H., Tanaka T., Inagawa S., Takeda H., Takehara Y., Isogai S., Sakahara H. Dynamic gadoliniumenhanced MR imaging of pituitary adenomas: usefulness of sequential sagittal and coronal plane images.//Eur. J. Radiol. -2001. -Sep; 39 (3). -P. 139-146.

- Provenzale J.M., Wang G.R., Brenner T., Petrella J.R., Sorensen A.G. Comparison of permeability in high-grade and low-grade brain tumors using dynamic susceptibility contrast MR imaging.//AJR Am. J. Roentgenol. -2002. -Mar; 178(3). -P. 711-716.