Динамическая межостистая фиксация при спинальном поясничном стенозе: компромисс или вариант решения?

Автор: Прудникова Оксана Германовна, Хомченков Максим Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время нет единой концепции по применению межостистой стабилизации. Одни авторы считают метод компромиссом при лечении больных пожилого и старческого возраста при нечетких морфологических изменениях с клинической картиной нейрогенной хромоты, другие выступают против, а третьи - предлагают его как альтернативный вариант консервативному и традиционному оперативному лечению LSS. Материалы и методы. Исследование проведено у 22 больных с поясничным стенозом. Период исследования составил 6 месяцев. Использовали. клинический (неврологический, шкала боли, индекс Освестри), рентгенологический и статистический методы. Оперативное лечение заключалось в выполнении дистракционной ламинопластики с установкой динамического межостистого фиксатора. Результаты. Динамическая межостистая фиксация с выполнением дистракционной ламинопластики привела к регрессу неврологических нарушений, не вызвала нарушений сегментарного и локального дисбаланса. Клиническими показаниями определены болевой синдром, корешковые двигательные и чувствительные нарушения и нейрогенная перемежающая хромота. Морфологическими параметрами - относительный центральный стеноз позвоночного канала, фораминальный стеноз и дегенеративный стабильный спондилолистез 1-2 ст. Заключение. Динамическая межостистая фиксация является вариантом выбора при лечении пациентов с поясничным стенозом при определенных морфологических и клинических проявлениях.

Поясничный стеноз, дистракционная ламинопластика, динамический межостистый фиксатор, сегментарный лордоз, локальный поясничный лордоз

Короткий адрес: https://sciup.org/142213607

IDR: 142213607 | УДК: 616.721.6-007.271-098.227.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-1-64-69

Текст научной статьи Динамическая межостистая фиксация при спинальном поясничном стенозе: компромисс или вариант решения?

Межостистая фиксация позвоночника в настоящее время включает группу имплантов, используемых для задней фиксации позвоночника при поясничном спинальном стенозе (LSS – lumbar spinal stenosis). Среди этих устройств выделяют динамические фиксаторы и фиксаторы с формированием костного блока [1]. В зависимости от типа устройства имплантацию проводят как с выполнением декомпрессии позвоночного канала, так и без нее.

Биомеханическое обоснование применения имплантов основано на патогенезе дегенеративных изменений позвоночника. Согласно концепции сегментарной нестабильности, первичные изменения межпозвонкового диска приводят к нестабильности поясничного сегмента, воспалительной реакции в окружающих тканях с их гипертрофией и различным вариантам LSS [1, 2]. Другие исследователи показывают, что прогрессирующая дегенерация диска приводит не к увеличению, а к ограничению подвижности сегмента [3] с дальнейшим формированием позиционных болевых синдромов и изменений окружающих тканей, в том числе и гипертрофии желтой связки [4].

Использование межостистых фиксаторов приводит к снижению нагрузки на задние элементы смежных позвонков, разгрузке межпозвонкового диска и расширению межпозвоночных отверстий [5, 6]. Сторонники концепции сегментарной нестабильности считают, что это способствует дальнейшей дегенерации и стенозу позвоночного канала, что изменяет сагиттальный баланс позвоночника [1]. Другие исследователи считают, что эти устройства «разгружают» фасеточные суставы [7] и уменьшают внутридисковое давление, что положительно влияет на клинические симптомы, не оказывают влияния на движения прилегающих сегментов [8] и не приводят к изменениям сагиттального баланса [9].

По данным одних авторов, межостистая стабилизация при LSS эффективна в большинстве случаев, позволяет не подвергать пациента «большой» опера-

ции [10] и даже предлагается превентивной мерой для больных, которым показана жесткая фиксация [11, 12]. По мнению других исследователей, лечение LSS должно быть связано с концепцией позвоночной нестабильности, и динамическая фиксация в данном случае неуместна [1].

Таким образом, единой концепции по применению межостистой стабилизации в настоящее время нет. Устройства применяют изолированно, в сочетании с декомпрессивными приемами и с формированием межостистого блока. Одни авторы считают метод компро- миссом при лечении больных пожилого и старческого возраста при нечетких морфологических изменениях с клинической картиной нейрогенной хромоты, другие выступают против, а третьи – предлагают его как альтернативный вариант консервативному и традиционному оперативному лечению LSS.

Цель исследования – провести анализ результатов динамической межостистой фиксации с дистракционной ламинопластикой при поясничном спинальном стенозе для определения показаний и условий ее использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования явились данные результатов лечения 22 пациентов с LSS. Период исследования составил 6 месяцев с оценкой клинических параметров до операции и через 6 мес., результатов рентгенологических исследований до операции, после вмешательства и через 6 мес.

Средний возраст больных составил 57,0 ± 1,9 года. Гендерное соотношение (мужчины/ женщины) было 1,7:1. Преобладающим уровнем вмешательства был сегмент L4–5 – 17 больных, стеноз на уровне сегмента L3–4 отмечался у 5 человек. Дополнительная декомпрессия интерламинарным доступом смежного сегмента выполнялась у 6 больных (в 4 случаях выше, в 2 – ниже уровня стабилизации). Двое пациентов ранее перенесли оперативное вмешательство на позвоночнике: удаление грыжи диска нижележащего сегмента и декомпрессивно-стабилизирующую операцию на верхне-поясничном уровне по поводу LSS.

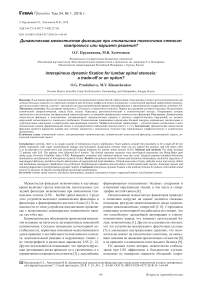

Оперативное лечение заключалось в выполнении дистракционной ламинопластики (типа O’Leary): расширение позвоночного канала за счет резекции гипертрофированной желтой связки, гипертрофированных дугоотростчатых суставов и фораминальной декомпрессии [13, 14]. После декомпрессии устанавливали динамический межостистый фиксатор с винтовым креплением за остистые отростки (рис. 1). Размер фиксатора определялся индивидуально в зависимости от величины межостистого промежутка (8–12 мм).

В пяти случаях дополнительно производилось удаление грыж межпозвонковых дисков как одного из факторов стеноза позвоночного канала.

Рис. 1. Фото операционной раны: выполненная дистракционная ламинопластика с установкой динамического межостистого фиксатора

Клиническая оценка проводилась на основании клинических проявлений, неврологического статуса, шкалы боли (числовая рейтинговая шкала боли Вонга-Бэкера, 2011) и индекса Освестри (ODI).

Рентгенологические параметры включали оценку стеноза позвоночного канала по данным КТ для определения вида стеноза, подвижность сегмента по данным функционального исследования, определение сегментарного и локального поясничного лордоза. Рентгенометрические измерения проводились в программе Wiasis v.2.03 (Medical viewer).

Использовали метод вариационной статистики: вычисление средней арифметической (М) и ее ошибки (± m), коэффициент корреляции r Пирсона с оценкой по шкале Челдока.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические проявления до лечения характеризовались люмбалгией (27 % больных), корешковыми болями (63 % пациентов). Симптомы нейрогенной перемежающей хромоты диагностированы у 12 (54,5 %) пациентов. Интенсивность болевого синдрома до операции составила 6,3 ± 1,2, индекс Освестри 43,4 ± 0,8.

При оценке рентгенологических данных средний сагиттальный размер позвоночного канала по данным КТ составил 12,1 ± 0,4 мм. Уменьшение размеров канала за счет дегенеративных изменений диска и спондилолистеза определялось в среднем на 4,0 ± 0,3 мм. Стеноз позвоночного канала в 19 случаях выявлялся как центральный, в 3 – как фораминальный. Дегенеративный спондилолистез диагностирован у 2 больных (в одном случае – ретро, в другом – антелистез). Грыжи дисков на фоне стеноза позвоночного канала выявлены у 5 пациентов. Патологиче- ской подвижности на уровне заинтересованных сегментов не определялось ни в одном случае. Дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника отмечался у 6 человек с локальным фронтальным дисбалансом и средним углом деформации 8,3 ± 0,9°.

Показаниями для проведения оперативного лечения определяли относительный центральный или фораминальный стеноз позвоночного канала [15] с клиническими проявлениями, неэффективность консервативного лечения в течение 6 месяцев или прогрессирование неврологических проявлений на фоне проводимого лечения.

Противопоказаниями к имплантации межостистого фиксатора являлись спондилолизный антелистез, нестабильный дегенеративный спондилолистез, абсолютный стеноз позвоночного канала с компрессией.

При осмотре 15 пациентов через 6 месяцев после операции устойчивый болевой синдром сохранялся у 1 больного, но значительно меньшей интенсивности, периодические боли беспокоили 7 человек, полный регресс болевого синдрома отмечался у 7 больных. Интенсивность болевого синдрома составила в этот период наблюдения 1,8 ± 0,2, индекс Освестри 16,3 ± 1,6. Нейрогенная перемежающаяся хромота купировалась у всех больных.

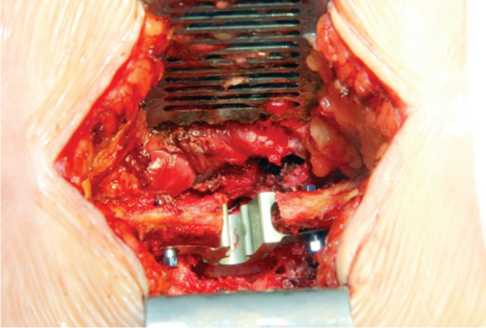

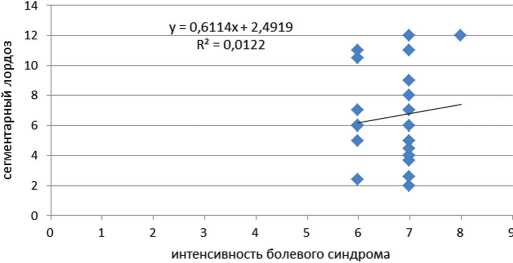

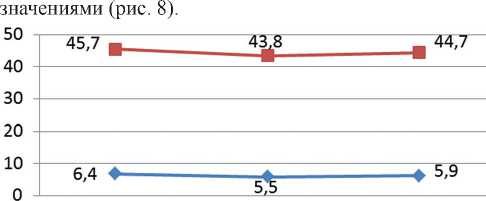

При оценке рентгенологических параметров угол наклона диска уменьшился в среднем на 1°, поясничный лордоз уменьшился на 2°, прогрессирования фронтального компонента деформации не определялось (угол сколиоза до лечения 8,33 ± 0,9°, после лечения – 8,38 ± 0,9°) (рис. 2). Подвижность на уровне вмешательства выявлена только в одном случае и составила 0,1 мм (табл. 1).

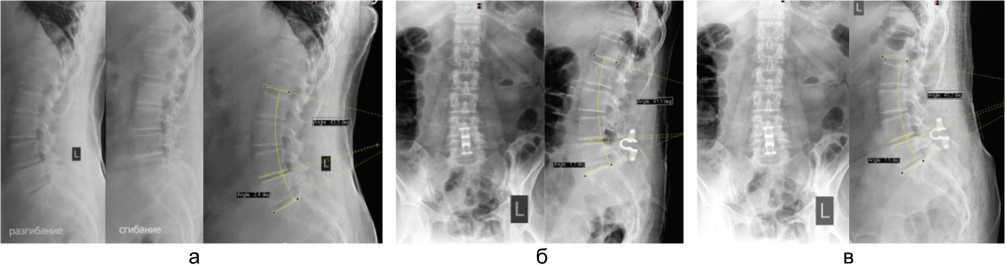

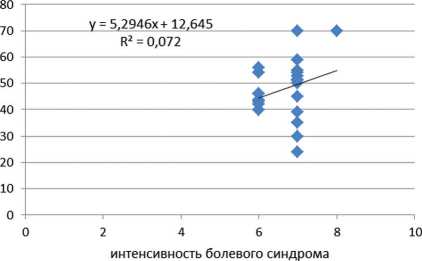

При статистическом анализе с помощью коэффициента корреляции Пирсона интенсивности болевого синдрома и сегментарного лордоза, а также интенсивности болевого синдрома и поясничного лордоза до операции выявлена умеренная положительная вза- имосвязь между этими переменными. Коэффициент корреляции между интенсивностью болевого синдрома и показателями сегментарного лордоза составил 0,1 (рис. 3), а между интенсивностью болевого синдрома и величиной поясничного лордоза – 0,2 (р < 0,05) (рис. 4). Это свидетельствует о большем влиянии поясничного лордоза на проявления болевого синдрома у исследуемых больных до операции.

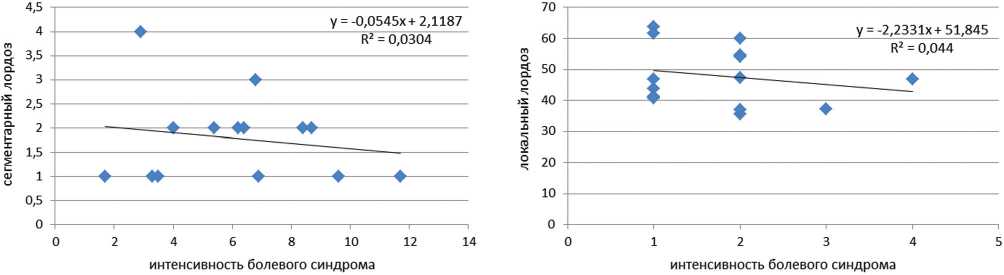

После проведенного лечения коэффициент корреляции интенсивности болевого синдрома с сегментарным и поясничным лордозом получил отрицательное значение: r = -0,1 (VAS и сегментарный лордоз) (рис. 5) и r = -0,2 (VAS и локальный лордоз) (рис. 6), что показывает отсутствие корреляционной зависимости между этими характеристиками.

Следовательно, болевой синдром в послеоперационном периоде не связан с параметрами сегментарного и локального лордоза.

При КТ-оценке состояния позвоночного канала после лечения во всех случаях выявлено увеличение его размеров за счет выполненной декомпрессии (рис. 7).

Рис. 2. Спондилограммы пациентки П. с LSS на уровне L4–5 с оценкой рентгенологических параметров: а – до операции, б – после операции, в – через 6 месяцев после операции

Таблица 1

Рентгенологические параметры на этапах лечения

|

Параметры оценки |

До лечения (n = 22) |

После операции (n = 22) |

Через 6 месяцев (n = 15) |

|

|

Сегментарный лордоз |

6,4 ± 0,6 |

5,5 ± 0,5 |

5,9 ± 0,7 |

|

|

Поясничный лордоз |

45,7 ± 2,3 |

43,8 ± 2,1 |

44,7 ± 2,4 |

|

|

Подвижность при ФРИ, мм |

0 |

– |

0,01 ± 0,015 |

|

Рис. 3. Корреляция болевого синдрома и сегментарного лордоза до операции

Рис. 4. Корреляция болевого синдрома и поясничного лордоза до операции

Рис. 5. Корреляция болевого синдрома и сегментарного лордоза после лечения

Рис. 6. Корреляция болевого синдрома и локального поясничного лордоза после лечения

Рис. 7. Данные КТ пациентки Т. с комбинированным стенозом поясничного отдела позвоночника на фоне стабильного дегенеративного антелистеза L4 позвонка: а – до операции, б – увеличение размеров позвоночного канала после операции

ОСЛОЖНЕНИЯ

Непреднамеренная дуротомия с интраоперационной ликвореей отмечена в одном случае. Дефект был герметизирован, и в послеоперационном периоде ликвореи не наблюдалось. У этого же пациента че- рез 1 месяц после операции выявлено воспалительное осложнение с переломом остистого отростка вышележащего позвонка, в связи с чем фиксатор был удален.

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования локального сагиттального баланса при использовании дистракционной ламинопластики и межостистого фиксатора с формированием межостистого костного блока выявили незначительное уменьшение угла наклона диска и поясничного лордоза в пределах 1–2 ° в период 24 месяцев наблюдения [14]. По данным A. Ploumis (2012), при выполнении межостистой стабилизации с микрохирургической декомпрессией угол сегментарного лордоза уменьшился на 2,4°, а поясничный лордоз увеличился на 0,6° [16]. В нашем исследовании при использовании динамического фиксатора отмечено уменьшение угла наклона диска в пределах 1° и уменьшение поясничного лордоза на 2° в послеоперационном периоде. Через 6 месяцев угол наклона диска увеличился на 0,5°, поясничный лордоз увеличился на 1° в сравнении с послеоперационными

—♦—сегментарный лордоз -е-поясничный лордоз

Рис. 8. Диаграмма изменений показателей сегментарного и локального поясничного лордоза

Нестабильность 0,1 см при функциональном рентгенологическом исследовании выявлена в одном случае и не является информативной. Прогрессирования фронтального компонента не отмечалось. Коэффициент корреляции между интенсивностью болевого синдрома и параметрами сегментарного и локального лордоза в послеоперационном периоде имел отрицательное значение и не показал взаимосвязи между этими показателями. Таким образом, изменения сегментарного и локального поясничного сагиттального баланса были минимальными, не привели к дисбалансу позвоночника и не влияли на клинические проявления заболевания.

При анализе результатов лечения больных с применением межостистой фиксации без декомпрессии положительные результаты отмечены в 60 % случаев при умеренном стенозе и в 31 % – при тяжелом [17]. Количество осложнений у этой категории больных значительно меньше, но больше количество повторных операций и расходов на госпитализацию [18, 19, 20]. Общий показатель осложнений составил 38 %, а реоперации составили 85 % [5]. Наибольшее число осложнений – это переломы остистых отростков и фиксаторов – от 6 % [20, 21] до 23 % [5].

Осуществление декомпрессии при установке фиксаторов позволяет визуализировать позвоночный канал, выполнить декомпрессию с минимальной костной резекцией и достоверно улучшает результаты лечения [13, 14, 15]. По опубликованным данным, улучшение клинических симптомов подтверждает снижение индекса Освестри с 37 до 14, а болевого синдрома с 6 до 1,7 [14, 16]. В нашем материале болевой синдром регрессировал с 6,3 до 1,8, а индекс Освестри с 43,4 до 16,3. Значительное улучшение клинических симптомов, неврологических проявлений и качества жизни пациентов свидетельствует об эффективности выбранного метода лечения.

Выполнение декомпрессии значительно улучшает результат лечения и дает меньшее количество осложнений и реопераций. В исследовании J.M. Cuéllar (2016) представлены единичные осложнения: случайная дуро- томия (1/37), фрактура имплантата (1/33), серома (1/37), послеоперационное недержание мочи (1 /33), послеоперационный неврологический дефицит (1/33) [14]. По данным A. Ploumis (2012), в группе из 22 больных в одном случае отмечался перелом остистого отростка, у двух пациентов – послеоперационные радикулопатии выше уровня вмешательства и в двух случаях – бессимптомная миграция межостистого фиксатора, не потребовавшая реоперации [16].

По результатам нашего исследования повторная операция выполнена в одном случае по поводу перелома остистого отростка и воспалительного осложнения. Уровень осложнений составил 4,5 %, реопераций – 4,5 % случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамическая межостистая фиксация с выполнением дистракционной ламинопластики является вариантом лечения пациентов с поясничным стенозом. Клиническими показаниями при этом можно определить болевой синдромом, корешковые двигательные и чувствительные нарушения и нейрогенная перемежающаяся хромота. Морфологическими параметрами – относительный центральный стеноз позвоночного канала, фораминальный стеноз и дегенеративный стабильный спондилолистез1–2 ст.

Выполняемая декомпрессия за счет резекции гипертрофированной желтой связки, щадящей резекции гипертрофированных суставных отростков и фораминальной декомпрессии позволяет использовать метод при относительном центральном или фораминальном стенозе позвоночного канала на фоне клинических проявлений при отсутствии эффекта от консервативного лечения. В связи с отсутствием жесткой сегментарной фиксации противопоказанием являются состояния, при которых возможно прогрессирование подвижности сегмента: спондилолизный антелистез, нестабильный дегенеративный спондилолистез, расширенный объем декомпрессии при выраженном стенозе позвоночного канала с резекцией суставных отростков.

Имплантация фиксатора в межостистом промежутке является профилактикой рубцовых деформаций дурального мешка, возникающих после выполнения декомпрессивной резекции связки, и позволяет поддерживать расширенные межпозвоночные отверстия.

Динамическая межостистая фиксация приводит к минимальным изменениям сегментарного и локального поясничного лордоза.

Таким образом, динамическая межостистая фиксация с выполнением дистракционной ламинопластики является вариантом выбора при лечении пациентов с LSS с определенными морфологическими и клиническими проявлениями.

Список литературы Динамическая межостистая фиксация при спинальном поясничном стенозе: компромисс или вариант решения?

- Landi A. Interspinous posterior devices: What is the real surgical indication?//World J. Clin. Cases. 2014. Vol. 2, N 9. P. 402-408.

- Biomechanical analysis in a human cadaveric model of spinous process fixation with an interlaminar allograft spacer for lumbar spinal stenosis: Laboratory investigation/B.B. Pradhan, A.W. Turner, M.A. Zatushevsky, G.B. Cornwall, S.S. Rajaee, H.W. Bae//J. Neurosurg. Spine. 2012. Vol. 16, N 6. P. 585-593.

- The relationship between disc degeneration, facet joint osteoarthritis, and stability of the degenerative lumbar spine/A. Fujiwara, K. Tamai, H.S. An, T. Kurihashi, T.H. Lim, H. Yoshida, K. Saotome//J. Spinal Disord. 2000. Vol. 13, N 5. P. 444-450.

- Mulholland R.C., Sengupta D.K. Rationale, principles and experimental evaluation of the concept of soft stabilization//Eur. Spine J. 2002. Vol. 11, N 2 suppl. P. S198-S205.

- Dynamic interspinous process stabilization: review of complications associated with the X-Stop device/C. Bowers, A. Amini, A.T. Dailey, M.H. Schmidt//Neurosurg. Focus. 2010. Vol. 28, N 6. P. E8 DOI: 0.3171/2010.3.FOCUS1047

- The effect of the X-Stop implantation on intervertebral foramen, segmental spinal canal length and disc space in elderly patients with lumbar spinal stenosis/Z. Wan, S. Wang, M. Kozanek, Q. Xia, F.L. Mansfield, G. Lü, K.B. Wood, G. Li//Eur. Spine J. 2012. Vol. 21, N 3. P. 400-410 DOI: 10.1007/s00586-011-2021-1

- The effects of an interspinous implant on the kinematics of the instrumented and adjacent levels in the lumbar Spine/D.P. Lindsey, K.E. Swanson, P. Fuchs, K.Y. Hsu, J.F. Zucherman, S.A. Yerby//Spine. 2003. Vol. 28, N 19. P. 2192-2197.

- The effects of an interspinous implant on intervertebral disc pressures/K.E. Swanson, D.P. Lindsey, K.Y. Hsu, J.F. Zucherman, S.A. Yerby//Spine. 2003. Vol. 28, N 1. P. 26-32.

- A multicenter, prospective, randomized trial evaluating the X Stop interspinous process decompression system for the treatment of neurogenic intermittent claudication: two-year follow-up results/J.F. Zucherman, K.Y. Hsu, C.A. Hartjen, T.F. Mehalic, D.A. Implicito, M.J. Martin, D.R. Johnson 2nd, G.A. Skidmore, P.P. Vessa, J.W. Dwyer, S.T. Puccio, J.C. Cauthen, R.M. Ozuna//Spine. 2005. Vol. 30, N 12. P. 1351-1358.

- Interspinous distractor devices for the management of lumbar spinal stenosis: a miracle cure for a common problem?/A. Borg, B. Nurboja, J. Timothy, D. Choi//Br. J. Neurosurg. 2012. Vol. 26, N 4. P. 445-449 DOI: 10.3109/02688697.2012.680630

- Nachanakian A., El Helou A., Alaywan M. The interspinous spacer: a new posterior dynamic stabilization concept for prevention of adjacent segment disease//Adv. Orthop. 2013. Vol. 2013. P. 637362 DOI: 10.1155/2013/637362

- Interspinous spacers versus posterior lumbar interbody fusion for degenerative lumbar spinal diseases: a meta-analysis of prospective studies/Y. Cai, J. Luo, J. Huang, C. Lian, H. Zhou, H. Yao, P. Su//Int. Orthop. 2016. Vol. 40,. P. 1135-1142.

- O’Leary P.F., McCance S.E. Distraction laminoplasty for decompression of lumbar spinal stenosis//Clin. Orthop. Relat. Res. 2001. N 384. P. 26-34.

- Cuéllar J.M., Field J.S., Bae H.W. Distraction laminoplasty with interlaminar lumbar instrumented fusion (ILIF) for lumbar stenosis with or without Grade 1 spondylolisthesis: technique and 2-year outcomes//Spine. 2016. Vol. 41, N Suppl. 8. P. S97-S105.

- Гринберг М.С. Нейрохирургия/Пер. с англ. М.: МЕДпрес информ., 2010. 1008 с.

- Surgical treatment of lumbar spinal stenosis with microdecompression and interspinous distraction device insertion. A case series/A. Ploumis, P. Christodoulou, D. Kapoutsis, I. Gelalis, V. Vraggalas, A. Beris//J. Orthop. Surg. Res. 2012. Vol. 7. P. 35 DOI: 10.1186/1749-799X-7-35

- Aperius interspinous implant versus open surgical decompression in lumbar spinal stenosis/R. Postacchini, E. Ferrari, G. Cinotti, P.P. Menchetti, F. Postacchini//Spine J. 2011. Vol. 11, N 10. P. 933-939 DOI: 10.1016/j.spinee.2011.08.419

- Interspinous device versus laminectomy for lumbar spinal stenosis: a comparative effectiveness study/C.G. Patil, J.M. Sarmiento, B. Ugiliweneza, D. Mukherjee, M. Nuño, J.C. Liu, S. Walia, S.P. Lad, M. Boakye//Spine J. 2014. Vol. 14, N 8. P. 1484-1492 DOI: 10.1016/j.spinee.2013.08.053

- Analysis of complications in patients treated with the X-Stop Interspinous Process Decompression System: proposal for a novel anatomic scoring system for patient selection and review of the literature/G.M. Barbagallo, G. Olindo, L. Corbino, V. Albanese//Neurosurgery. 2009. Vol. 65, N 1. P. 111-119; discussion 119-120 DOI: 10.1227/01.NEU.0000346254.07116.31

- Interspinous process device versus standard conventional surgical decompression for lumbar spinal stenosis: randomized controlled trial/W.A. Moojen, M.P. Arts, W.C. Jacobs, E.W. van Zwet, M.E. van den Akker-van Marle, B.W. Koes, C.L. Vleggeert-Lankamp, W.C. Peul; Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group//BMJ. 2013. Vol. 347. P. f6415 DOI: 10.1136/bmj.f6415

- Christie S.D., Song J.K., Fessler R.G. Dynamic interspinous process technology//Spine. 2005. Vol. 30, N 16 Suppl. P. S73-S78.