Динамическая сбалансированность и перспективы индикативного планирования

Автор: Степочкина Е.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 1 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится теоретическая характеристика понятия «сбалансированность». Автор раскрывает возможности использования сбалансированности в системе индикативного планирования и в моделировании систем стратегического управления на уровне хозяйственной организации.

Сбалансированность, индикативное планирование, реальный менеджмент, сбалансированная система показателей, динамическая сбалансированность

Короткий адрес: https://sciup.org/14970839

IDR: 14970839 | УДК: 338.22.01:658

Текст научной статьи Динамическая сбалансированность и перспективы индикативного планирования

В российском обществе, поставившем перед собой задачу перехода на качественно иной – инновационный – путь развития, возникает настоятельная потребность в консолидации сил, в обеспечении продуктивных целенаправленных взаимодействий между подсистемами экономики, субъектами социальноэкономических отношений как по горизонтали, так и по вертикали.

Цель данной статьи – показать актуальность широкого распространения в России такого института взаимодействия, каким, по нашему мнению, является индикативное планирование (ИП), и раскрыть точку зрения автора на те основания, которые позволяют органично связать его перспективы с развитием отечественной экономической науки. Для достижения данной цели было предпринято следующее:

-

- акцентировано внимание на необходимости выделения из многообразия проявлений общественной жизни такой его формы, как взаимодействие;

-

- раскрыты интеграционные возможности ИП как института взаимодействия, включающего механизмы организации сотрудничества разных сил и использования разных научных подходов для решения общественно значимых задач;

-

- рассмотрены основания для конкретизации участия экономической науки в процессе ИП и в его совершенствовании. Настоящий момент характеризуется возросшей профессиональной, политической и гражданской активностью людей, которая вызвана тем, что они в большинстве случаев не находят должного приложения энергии, знаниям, опыту для решения своих проблем и накопившихся проблем страны. То, что люди стали предъявлять серьезные требования к администрациям своих территориальных образований, должно привести к заинтересованности последних в развитии технологий государственного и муниципального управления и в повышении его качества.

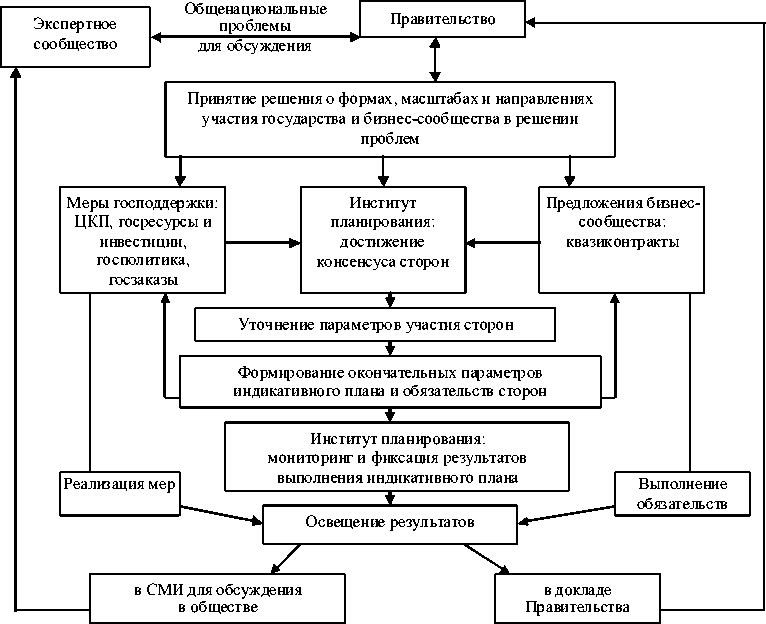

Стиль осуществления индикативного планирования во Франции получил название «дирижизм», чем подчеркивается его способность привлечь разные силы на взаимовыгодной основе для решения общественно важных задач развития страны и регионов. Так, на рисунке 1 показаны следующие действующие силы: экспертное сообщество, структуры государственного и регионального управления, бизнес-сообщество, аппарат индикативного планирования. Потенциальная способность ИП привести эти и другие заинтересованные стороны к продуктивному взаимодействию для решения не частных, а общественно важных задач, является, по нашему убеждению, важным аргументом в пользу развития данного института в России. Силы, способные решить задачу инновационного прорыва в Рос- сии, есть, но нет «дирижизма» (института взаимодействия), нет «партитуры» (той части в составе общей задачи, которая решается конкретным субъектом), в результате нет и целенаправленного взаимодействия.

Институт ИП, как любой институт, нельзя создать мгновенно, но чем настоятельнее потребность субъектов отношений во взаимодействии, тем быстрее и качественнее можно это сделать, так как, как и положено институту, он создается усилиями их самих. Опыт использования ИП показывает его способность обеспечить механизм осуществления системы продуктивных (с точки зрения решения общественно значимых задач) договоренностей и хозяйственных связей, площадку для переговоров, контроль олигополистического сговора и качества государственного управления, информационную открытость. Опыт функционирования ИП в данных направлениях мы схематично изобразили на рисунке 1.

Институт индикативного планирования (во Франции это был Генеральный комиссариат по планированию, а позднее – Министерство пла- нирования и территориального управления) подчиняется непосредственно премьер-министру, и по отношению к формированию и выполнению правительством мер господдержки выполняет независимую контрольную функцию. Франция отказалась от формального утверждения индикативных планов, оставив в своем арсенале в качестве основной его заслуги переговорный процесс достижения общественного консенсуса. В состав индикативного плана наряду с целями, прогнозными показателями и тенденциями социально-экономического развития, мерами господдержки входили алгоритмы преобразования структурных пропорций экономики. Ввиду этого в составе субъектов индикативного планирования с необходимостью найдут место организации, занимающиеся исследованием пропорций экономики и воспроизводственного процесса, их динамики и прогнозированием указанного с учетом результатов переговорного процесса и складывающихся обязательств сторон (бизнеса, отраслевых объединений, правительственных органов, общественных организаций и т. д.).

Рис. 1. Принципиальная схема процесса индикативного планирования *

* Составлено автором.

Создание и совершенствование института ИП, с нашей точки зрения, требует решения в первую очередь двух задач, взаимообусловленных в том смысле, что решения, найденные в каждой из них, влияют на решения в другой. Это задача научного стратегического прогнозирования социально-экономического развития страны (в том числе регионов) и задача институционального строительства. С точки зрения социального заказа экономической науке индикативное планирование, в свою очередь, предоставляет широкие возможности для наблюдения, анализа, эксперимента, операционализации теоретических конструкций, апробации прикладных наработок. Это способно вызвать активное развитие наиболее актуальных научных направлений, тем самым произведя их определенную селекцию.

Деятельность по индикативному планированию нуждается в прогнозах обоих типов, как поисковом, так и нормативном, которые, используя разные научные подходы, могут дополнять друг друга. С одной стороны (с точки зрения поискового прогноза), стратегия развития запускает определенные процессы, целенаправленно приводящие к соответствующим структурным сдвигам, которые, в свою очередь, дают основания для научного представления о качественно новых возможностях социально-экономической системы, о ее состоянии к заданному горизонтом программирования сроку. С другой стороны, имея научное представление об эволюции социально-экономической системы в заданных социально-экономической политикой условиях, можно прогнозировать ее состояние, ожидаемое на определенном этапе развития. Сравнение ожидаемого состояния с нормативным (желаемым, целевым) позволит делать выводы об обоснованности программ развития и эффективности механизмов их осуществления. Ввиду сложности объекта прогнозирования получение ответа на вопрос о будущем состоянии нуждается в обосновании с точки зрения разных направлений экономической мысли, разных теорий. Близко подошли к постановке актуальных для практики ИП задач исследовательские программы политической экономии и эволюционной теории экономических изменений.

При этом политэкономический анализ мог бы внести лепту в виде более активного моделирования желаемых пропорций, а эволюционные исследования и эксперименты могли бы сосредоточиться на «раскрытии структуры и источников преемственности в поведении крупной общественной системы», что позволит прогнозировать идущие изменения и с их учетом строить реалистичную экономическую политику властей [1, с. 436]. Индикативное планирование обладает широким набором обратных связей, необходимых для эволюционного экспериментирования (как это видно, в частности, из рисунка 1). В технологии индикативного (переговорного) планирования эволюционные изменения затрагивают (через научение деланием) обе стороны – хозяйствующий субъект и институты госрегулирования. Сами переговоры (как важную стадию индикативного планирования) можно рассматривать как инкрементный процесс, который необходим для постепенной настройки элементов и подсистем экономической политики, реально влияющей на поведение экономических агентов и на формирование пропорций национальной экономики, а также как полигон для сопоставления существующих институциональных структур и разработки «альтернативных вариантов, обещающих более результативное функционирование в реальной ситуации» [там же].

Поскольку в основе описания состояния социально-экономической системы (понимаемого в контексте ИП как потенциал для решения проблем) находятся ее определенные структурные пропорции, то необходимо ввести в рассмотрение понятие сбалансированности.

В теоретическом плане проблемы сбалансированности исследовались в политической экономии социализма, где закон пропорциональности и категория сбалансированности играют ведущую роль. Пропорциональность рассматривается как внутреннее свойство любой системы, всеобщий закон. В частности, «необходимым условием постоянного повторения производства, основанного на разделении труда, является его пропорциональность – соразмерность, определенное соотношение между разными частями экономики» [2, с. 14]. Пропорциональность как философская категория отражает свойство природы, заключающееся в объективной необходимости достижения согласованности и упорядоченности воспроизводственных связей в процессе развития природы и общества по направлению к их более совершенным формам.

Сбалансированность, в свою очередь, рассматривается как специфическая форма достижения пропорциональности, «сознательный выбор в установлении пропорциональности» [2, с. 19]. Понятие сбалансированности используется и в рыночной терминологии. Так, «Современный экономический словарь» определяет экономическое равновесие как «состояние экономической системы, рынка, характеризуемое наличием сбалансированности, уравновешиванием двух разнонаправленных факторов, например, равновесием спроса и предложения, производства и потребления, доходов и расходов» [3, с. 272].

Динамическая сбалансированность рассматривается не как разовое состояние экономики, а как «непрерывный процесс смены таких состояний... в результате совместной деятельности, компромиссов агентов производства» [2, с. 7], в связи с чем необходимо рассматривать «объективные процессы в экономике как результат поведения, взаимодействия экономических субъектов» [там же, с. 5]. Обозначены вопросы, требующие изучения:

-

- состав пропорций, которые в конечном итоге определяют сбалансированное экономическое развитие;

-

- механизм действия воспроизводственных отношений, определяющих положение участвующих в них сторон, их позиции и предпочтения.

Говоря о том, что «предпосылки сбалансированности должны быть отражены во внешних условиях деятельности производителей и потребителей, то есть в хозяйственном механизме, который принуждает участников производства к определенным видам деятельности» [2, с. 163], данные исследователи фактически имеют в виду институциональную среду и подчеркивают ее определяющую роль в развитии управления предприятием.

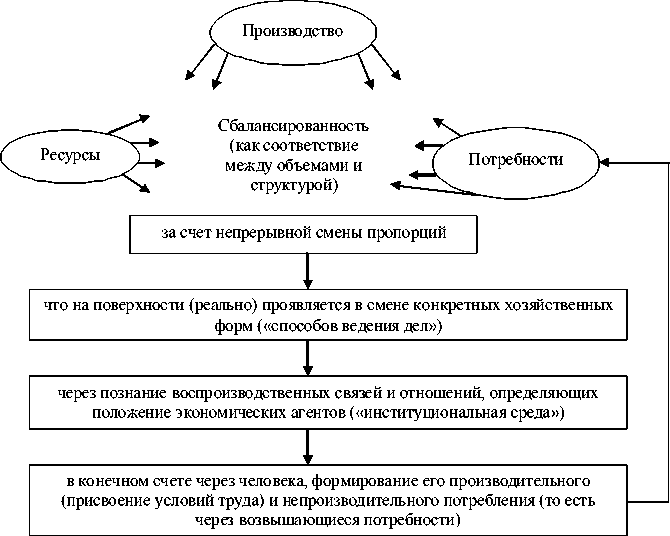

Рисунок 2 отражает логику достижения пропорциональности в политэкономи-ческой концепции динамической сбалансированности.

Как видно из рисунка 2, нахождение баланса между производством, потреблением и ресурсами решается в процессе изменения пропорций за счет активной деятельности предприятий, регулирующих параметры хозяйственной активности с учетом ограничений институциональной среды и развивающихся потребностей.

Рис. 2. Достижение сбалансированности между потребностями, производством и ресурсами в плановой экономике *

* Составлено автором по: [2, c. 32–33].

Таким образом, рассматривая пропорциональность как всеобщий закон, а динамическую сбалансированность как смену конкретных представлений о пропорциональности, мы видим, что не может быть готовых и неизменных решений для любой ситуации, что необходимо формировать представление о количественных соотношениях параллельно с поиском механизмов их достижения. Это одна из центральных задач института ИП. В ее контексте возникает потребность в сотрудничестве науки и практики для того, чтобы способствовать формированию в обществе системы взаимодействий, позволяющих лучше использовать разнообразные ресурсы регионов, страны при достижении определенных темпов, структуры и характера воспроизводственных процессов.

В каких направлениях научных исследований нуждается институт ИП, на участие в решении каких задач со стороны экономической науки могут рассчитывать субъекты ИП, с нашей точки зрения? Здесь необходимо ввести понятие «основания». К основаниям для участия в процессе ИП мы будем относить: - сильные стороны исследовательских программ, то, что может быть предложено исследователями в данной области для решения практических задач ИП;

-

- проблемы в развитии науки, преодолению которых могут способствовать возможности широкой операционализации, предоставляемые институтом ИП.

В политэкономии социализма сложилось глубокое представление о структуре (в том числе об основных пропорциях) воспроизводства, и поскольку пропорциональность как тенденция является всеобщим законом, то при переходе к рыночной экономике не утрачивают актуальности мониторинг, анализ, учет пропорций и тенденций их изменения в социально-экономическом моделировании. По нашему мнению, актуальными являются исследования по обоснованию новых видов пропорций, диспропорций и их критических значений и т. п., существенных для описания новых явлений, процессов, качественных состояний в экономике, социальной жизни, научно-техническом прогрессе и их взаимовлиянии. Актуальным является умение видеть за той или иной сложившейся (или складывающейся) структурой воспроизводства потенциал соци- ально-экономической системы к решению ее проблем. Если поставлена задача повышения обоснованности, конкретности, реальности экономических моделей и прогнозов, то понятно, что речь не идет о механическом переносе вместе с аналитическим инструментарием и методов централизованного управления крупными экономическими системами. Напротив, мы подчеркиваем обусловленность тех или иных (то есть конкретных) структурных пропорций результатами не только процессов самой деятельности социально-экономических субъектов, но и результатами процессов поиска ими соответствующих механизмов ее организации. Что, между прочим, предполагает многообразие методов государственного регулирования, в том числе и административных, там, где это необходимо в рыночных условиях с учетом специфики страны, региона, решаемых задач. Интенсивно протекающим в составе ИП поиском «способов ведения дел» заняты не только предприятия, но и субъекты государственного регулирования, домашние хозяйства, отраслевые сообщества, экспертные сообщества и другие участники социально-экономических процессов.

Таким образом, мы видим следующие основания для активизации политэкономичес-ких исследований в составе механизма ИП:

-

- имеющийся и нуждающийся в дальнейшем развитии инструментарий анализа структуры, характера и темпов динамики воспроизводственного процесса;

-

- рассмотрение сбалансированности как динамического процесса, переопределяемого состояния социально-экономической системы;

-

- концепция взаимной обусловленности темпов и характера воспроизводства формами организации хозяйственной жизни. В исследовательской программе эволюционной теории экономических изменений ставится задача описания закономерностей процесса неравновесной динамики (состояние между двумя равновесиями) экономической системы, решение которой рассматривается в терминах институциональной среды и хозяйственных практик, формирующихся под ее влиянием. При конструировании государственной и региональной экономической политики учитывается влияние обратного про-

- цесса – механизмов поиска вариантов развития, которые складываются на уровне предприятия. Нахождение новых форм хозяйствования – «способов ведения дел», управленческих решений на уровне хозяйственной организации достигается через поисковую (исследовательскую) деятельность, в основе которой рутины поиска («познание в процессе делания»), процедурная рациональность («довольно-таки механические процедуры, применяющиеся для того, чтобы быстро сузить фокус внимания до небольшого множества альтернатив») [1, с. 286] и предпринимательские способности.

Задачи эволюционного моделирования для выработки реально работающей промышленной и инвестиционной политики органов власти сформулированы Р. Нельсоном и С. Уинтером следующим образом: отразить значимые для экономики реалии; провести анализ неравновесной динамики; отразить природу изменений в отрасли как совокупности фирм, что в конечном итоге дает надежду понять и научиться предсказывать поведение крупной общественной системы.

Воспроизводство является постоянно возобновляемым хозяйственным циклом, что дает основание для рассмотрения его как процесса проигрывания хозяйственных практик и подходящего объекта для эволюционного исследования, а также, что более важно для развития эволюционной экономики, – для опера-ционализации концепции рутин на уровне крупной хозяйственной системы. Мы имеем в виду критику эволюционной экономической теории О.И. Уильямсоном за использование термина «рутина» расплывчатым образом и за его недостаточную операционализацию [5, с. 92].

Видимо, без определенного представления о ведущих параметрах, их соотношениях в динамике, невозможно говорить о реальной экономической политике. Мониторинг определенного набора количественных параметров воспроизводственного процесса и их динамики под воздействием определенных факторов представляет собой тот уровень исследований, которые помогли бы эволюционной теории экономических изменений успешней справляться с проблемой операционализации.

Таким образом, с точки зрения научной поддержки ИП мы видим следующие основания для активизации эволюционных исследований:

-

- необходимость научного обоснования инструментов реальной экономической политики на основе исследования механизмов эволюционного развития «способов ведения дел» и влияющих на этот процесс факторов;

-

- потребность в разработке эволюционных прогнозов, необходимых для независимой экспертизы достижимости стратегий развития страны и регионов;

-

- получение широкой возможности для операционализации базовых понятий и концепций.

Характеру воспроизводства на уровне отрасли или более крупной экономической системы может быть поставлен в соответствие определенный способ ведения дел на уровне хозяйственной организации (то есть «единичный» воспроизводственный процесс в какой-то типовой, закрепившейся форме или формах), который найдут сами хозяйственные организации при решении своих задач в определенных внешних условиях. Мысль о том, чтобы «скрестить» программирование и сбалансированность, давно реализована на уровне хозяйственной организации, причем при ведущей роли сбалансированности. Мы имеем в виду сбалансированную систему показателей эффективности предприятия (ССП).

Сбалансированность как представление о пропорциональности (воплощенное в определенных показателях, моделях) отличается от того, что реально происходит и дано в конкретных фактах хозяйственной жизни. Описание жизнедеятельности хозяйственной организации, в частности через рефлексию фактов ее хозяйственной биографии, то есть представление их в оценочной форме – как событий определенной важности, – предмет заботы реального менеджмента [4].

Если стремление к достижению пропорциональности объективно, то конкретное представление о ее параметрах и структурных составляющих – сбалансированность субъективна и динамична. Сбалансированность нуждается в обосновании и/или является результатом опыта, интуиции. Использование понятия сбалансированности в стратегическом ме- неджменте дает критерий оценки качества системы управления, так как сбалансированность, как отсечение лишнего, сопровождается достижением эффективности.

Сбалансированная система показателей эффективности предприятия (ССП) является ярким представителем реального менеджмента. Использование термина «сбалансированность» в качестве рассмотренной выше категории в сочетании с концепцией рутин позволяет сделать теоретический анализ того переворота в стратегическом менеджменте, который являет собой ССП.

В качестве еще одного примера технологии реального менеджмента можно привести систему стратегического управления сбалансированной динамикой хозяйственной организации на основе использования метода синхронной оптимизации, разработанную автором данной статьи [4].

В качестве результирующих положений целесообразно отметить следующие.

Основной акцент данной статьи приходится на индикативное планирование, из практики функционирования которого ясно, что при формировании экономической политики в условиях рыночной экономики из поля зрения не исчезает проблема пропорциональности. Вместе с тем закон пропорциональности не дает готовых ответов о формах, показателях и методах ее достижения. Кроме того, проблема описания и достижения определенной динамической сбалансированности не решается использованием одной методологии, будь то оптимизация, или, напротив, признание ограниченной рациональности и медленного отбора.

Перспективы ИП в данной статье обоснованы на основе выделения взаимодействия как ведущей формы общественных отношений, принципиально необходимых для развития стра- ны в сложившихся условиях. Раскрыты характеристики ИП как института взаимодействия. Выделены и раскрыты основания для взаимного интереса исследовательских программ современной политической экономии и эволюционной экономической теории и института индикативного планирования, при решении практических проблем нуждающегося в научных методах прогнозирования поведения крупной общественной системы.

На уровне хозяйственной организации сочетание сбалансированности и целевого управления реализовано в технологии стратегического управления, в частности в ССП, которая охарактеризована в статье как инструмент реального менеджмента, стремящегося быть ближе к практике принятия решений.

Список литературы Динамическая сбалансированность и перспективы индикативного планирования

- Нельсон, Ричард Р. Эволюционная теория экономических изменений/Р. Ричард Нельсон, Сидней Дж. Уинтер. -М.: Финстатин-форм, 2000. -474 с.

- Пономарев, А. И. Экономические предпосылки сбалансированности производства/А. И. Пономарев, В. А. Ульянов. -М.: Экономика, 1988. -222 с.

- Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь/Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -2-е изд., исправ. -М.: ИНФРА-М, 1999. -479 с.

- Степочкина, Е. А. Хозяйственная организация и моделирование ее динамики: монография/Е. А. Степочкина; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т». -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. -369 с.

- Уильямсон, О. И. Исследования стратегий фирм: Возможности концепции механизмов управления и концепции компетенций/О. И. Уильямсон//Российский журнал менеджмента. -2003. -№ 2. -С. 79-114.