Динамические показатели ряда сывороточных белков при экспериментальном остеосинтезе имплантатами с покрытием нитридами титана и гафния

Автор: Шакирова Ф.В., Ахтямов И.Ф., Гатина Э.В., Мечов М.Р., Файзуллина Н.З.

Статья в выпуске: 3 т.215, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлены результаты проведенных исследований биохимических показателей экспериментальных кроликов в условиях фиксации интрамедулярными имплантатами с покрытием нитридами титана и гафния. Использование данных имплантатов не сопровождается дополнительных реактивных изменений в организме экспериментальных животных по сравнению с имплантами из медицинской стали.

Кролик, имплантат, нитрид титана и гафния

Короткий адрес: https://sciup.org/14288029

IDR: 14288029 | УДК: 619:612.015.81:611.71:661.882+546.832

Текст научной статьи Динамические показатели ряда сывороточных белков при экспериментальном остеосинтезе имплантатами с покрытием нитридами титана и гафния

Введение. Проблеме переломов трубчатых костей у животных в последние годы уделяется пристальное внимание, это связано с ежегодно возрастающим травматизмом среди мелких домашних животных и тяжестью костных травм [2].

Развитие современных высокотехнологичных отраслей ветеринарной медицины, в том числе ортопедии и травматологии, предъявляет все более высокие требования к качеству остеофиксаторов. При этом весьма важным является обеспечение комплекса свойств, в частности сочетания прочности с химической инертностью при работе в активной тканевой среде. Нужно учитывать биологическую совместимость применяемых материалов, их усталостные характеристики, конструкционное обеспечение востанавливаемой костной ткани и надежность костной фиксации. Ветеринарная хирургия нуждается в металлах с высокой химической инертностью и адекватной механической прочностью.

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение реактивных изменений в организме экспериментальных животных при использовании имплантатов из медицинской стали и стали с покрытием нитридами титана и гафния.

Материалы и методы. Экспериментальной моделью явились кролики в возрасте 6 – 7 месяцев в количестве 30 животных с массой тела 2 526±74,4 г. Кролики были подобраны по принципу аналогов и разделены на 2 группы по 15 животных в каждой. Кролики содержались в одинаковых условиях, на одинаковом рационе, согласно рекомендациям по кормлению лабораторных животных.

При проведении опыта операцию осуществляли под общей анастезией (Rometar 2% 0,15 – 0,2 мл/кг, золетил 100 10 – 15 мг/кг). Где животным проводили открытую остеоклазию большеберцовой кости в области средней и нижней трети диафиза c последующим ретроградным введением имплантата в костномозговой канал. В опытной группе произведено введение спицы из стали 12ХI8H9Т с покрытием нитридов титана и гафния, в группе сравнения - спицы из биоинертной медицинской стали 12ХI8H9Т, dх2мм.

Проводилась внешняя иммобилизация оперированной конечности гипсовой повязкой до 10 суток.

Взятие крови осуществляли венепункцией v. Saphena lateralis: до операции, на 1-е, 5-е, 10-е, 20-е, 30-е и 60-е сутки после оперативного вмешательства. В сыворотке крови определяли маркеры костного метаболизма: общую активность щелочной фосфатазы (ЩФ), уровень кальция (Са), а также маркеры потенциальной гепатотоксичности: уровень глюкозы, общего белка, аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспарагиаминотрансферазы (АсАТ).

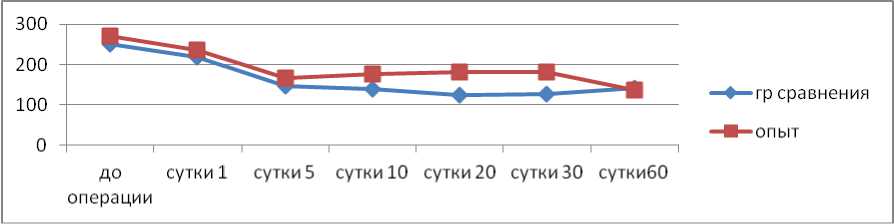

Результаты исследований. Уровень общей щелочной фосфатазы сыворотки снижался в обеих группах животных. Однако с 5 суток заметно отличалась динамика активности фермента в обследуемых группах (Таб. 1, Рис. 1). В группе сравнения ЩФ имела тенденцию к снижению на всех сроках наблюдения с минимальным значением показателя на 20-е сутки. В то же время у животных опытной группы динамика снижения активности ЩФ была менее выраженной и достигла уровня группы сравнения только на 60-е сутки. Полученные результаты согласуются с данными ряда авторов, зарегистрировавшими снижение активности костной фракции щелочной фосфатазы, начиная с первой и вплоть до четвертой недели после экспериментальной остеотомии и остеосинтеза у собак.

Уровень сывороточного кальция возрастал в обеих группах животных, однако в группе сравнения концентрация кальция в сыворотке крови имела лишь тенденцию к повышению на всех сроках наблюдения. В опытной группе уровень кальция на 10 сутки достоверно превышал исходные показатели на 12% (р=0,004), а на 60-е сутки - на 15% (р=0,015).

Активация остеокластов в ходе резорбции кости сопровождается освобождением кальция во внеклеточное пространство.

Нет единого мнения относительно продолжительности периода усиленной резорбции в период адаптивной перестройки костной ткани. Отмечается, в частности, что повышенная резорбция и гиперкальцемия после перелома бедра может наблюдаться с первой недели и продолжаться до 3-х месяцев.

В ходе исследования не было выявлено достоверно значимых различий концентрации фосфора в сыворотке крови между экспериментальными группами (Таб. 1). Значения этого показателя не отличались от дооперационного уровня и колебались в пределах погрешности.

1. Изменение концентрации маркеров костного метаболизма

|

Щелочная фосфатаза |

кальций |

Фосфор |

Са : Р |

|||||

|

Норма для кроликов |

100 – 700 Ед/л |

1,4 – 3,1 мМ/л |

0,81 – 1,13 мМ/л |

2 : 1 |

||||

|

Группа |

опытная |

сравнени я |

опытная |

сравнения |

опытная |

сравнения |

опытная |

сравнения |

|

До операции |

270,95 ±27,81 |

249,96 ±40,80 |

2,90 ±0,15 |

3,10 ±0,08 |

1,63 ±0,08 |

1,67 ±0,10 |

1,85:1 |

1,8:1 |

|

1-е сутки |

235,35 ±27,79 |

217,79 ±29,71 |

3,10 ±0,04 |

3,16 ±0,05 |

1,48 ±0,06 |

1,42 ±0,05 |

2,2:1 |

2,1:1 |

|

5-е сутки |

166,16 ±18,56* |

146,36 ±18,63 |

3,22 ±0,04* |

3,29 ±0,05 |

1,53 ±0,05 |

1,51 ±0,06 |

2,17:1 |

2,1:1 |

|

10-е сутки |

175,94 ±19,23 |

138,44 ±22,02 |

3,22 ±0,04* |

3,29 ±0,05 |

1,58 ±0,07 |

1,54 ±0,07 |

2,15:1 |

2,08:1 |

|

20-е сутки |

179,88 ±24,90 |

122,77 ±18,27 |

3,14 ±0,03 |

3,18 ±0,04 |

1,54 ±0,07 |

1,57 ±0,08 |

2,04:1 |

2,03:1 |

|

30-е сутки |

180,56 ±24,10 |

125,52 ±23,38 |

3,22 ±0,06 |

3,17 ±0,06 |

1,54 ±0,05 |

1,52 ±0,06 |

2,09:1 |

2,09:1 |

|

60-е сутки |

136,27 ±15,87 |

142,41 ±21,62 |

3,41 ±0,08* |

3,25 ±0,10 |

1,54 ±0,10 |

1,40 ±0,14 |

2,3:1 |

2,2:1 |

*- достоверные различия с дооперационными значениями p < 0,05 **р < 0,01

***р < 0,001

Рис. 1. Динамика изменеий показателя щелочной фосфатазы

Результаты исследования маркеров возможного гепатотоксического эффекта имплантированных материалов не выявили признаков гепатодепрессии или цитолиза.

При сравнительном анализе установлено, что на следующий день после вмешательства концентрация глюкозы в сыворотке крови в обеих группах имела тенденцию к повышению: в группе сравнения на 2%, а в опытной группе на 13%. Достоверные колебания уровня глюкозы отмечены только в опытной группе и характеризовались снижением на 60 сутки по сравнению с первыми на 28% (р=0,030), а с 10 сутками на 36% (р=0,001), причем наблюдаемая динамика не приводила к снижению уровня глюкозы по сравнению с дооперационными значениями, а лишь нормализовала его.

Незначительные, не выходившие за границы физиологических значений для данного вида животных колебания уровня глюкозы являются, по-видимому, следствием постоперационного стресса. В ходе ответа на повреждение, как известно, формируется резистентность к инсулину клеток скелетной мускулатуры, гепатоцитов, жировой ткани.

Абсолютные значения уровня общего белка сыворотки в ходе эксперимента в обеих группах животных не выходили за пределы физиологической нормы. Некоторые различия наблюдались лишь в динамике исследуемого параметра: в опытной группе показатели общего белка на 20 сутки (р=0,024) и на 30 сутки (р=0,013) достоверно превышали исходные на 14% и 15%, тогда как в группе сравнения концентрация общего белка на 60-е сутки достоверно превысила этот показатель опытной группы на 12% (р=0,006).

Концентрация маркеров цитолиза АлАТ и АсАТ в обеих экспериментальных группах на протяжении всего срока наблюдения колебалась в пределах физиологической нормы. Достоверных отличий от дооперационных значений нами не было выявлено.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что остеотомия и остеосинтез имплантатами из медицинской стали и стали с покрытием нитридами титана и гафния сопровождается локальной перестройкой в костной ткани экспериментальных животных. Первой фазой ремоделирования кости является преобладание активности остеокластов, которые деминерализуют костный матрикс и подготавливают поверхность к адгезии остеобластов. Сывороточными маркерами этой фазы в наших экспериментах явились понижение активности общей ЩФ и повышение уровня сывороточного кальция. Направление сдвигов этих параметров не различались в опытной группе и группе сравнения, лишь степень повышения уровня кальция была достоверно выраженной в опытной группе. Для решения вопроса о длительности периода восстановления костной ткани после имплантации необходимо продолжить наблюдение.

За время эксперимента мы не наблюдали существенных системных повреждающих влияний ни оперативного вмешательства, ни использованных для имплантации материалов. Не нарушалась ни глюкостатическая, ни белковосинтетическая функции печени, стабильный уровень рутинных маркерных ферментов АсАТ, АлАТ исключал признаки цитолиза.

То есть использование имплантатов с покрытием нитридами титана и гафния, обладающих высокой прочностью, термической и химической стабильностью, не сопровождается развитием дополнительных реактивных изменений в организме экспериментальных животных по сравнению с имплантатами из медицинской стали.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Абдуллин И. Ш., Миронов М. М., Гарипова Г. И. Бактерицидные и биологически стойкие покрытия для медицинских имплантатов и инструментов // Мед. техника.-2004.-№4, стр.20-22 2.

Самошкин И.Б. Оперативная коррекция моно- и полилокальных деформаций костного бикомпозита с помощью экстернальных кольцевых аппаратов чрескостной фиксации [текст] / И.Б. Самошкин// Материалы Х Московского Международного ветеринарного конгресса. – М., 2002. – С. 83-84 3. G. Sovak, A. Weiss, I. Gotman. Osseointegration of Ti6Al4V alloy implants coated with titanium nitride by a new method // J Bone Joint Surg - 2000; Vol. 82-B: P. 290-296 4. Yao Chen, Tapas Laha, Kantesh Balani and Arvind Agarwal Nanomechanical properties of hafnium nitride coating // Scripta Materialia 58 (2008) 1121–1124.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЯДА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ИМПЛАНТАТАМИ С ПОКРЫТИЕМ НИТРИДАМИ ТИТАНА И ГАФНИЯ

Шакирова Ф.В., Ахтямов И.Ф., Гатина Э.В., Мечов М.Р., Файззулина Н.З. Резюме

В данной работе представлены результаты проведенных исследований биохимических показателей экспериментальных кроликов в условиях фиксации интрамедулярными имплантатами с покрытием нитридами титана и гафния. Использование данных имплантатов не сопровождается дополнительных реактивных изменений в организме экспериментальных животных по сравнению с имплантами из медицинской стали.

DYNAMIC RESULTS OF CERTAIN PROTEINS DURING THE EXPERIMENTAL OSTEOSYNTHESIS WITH TITAN AND HAFNIUM NITRIDE COATED IMPLANTS

Shakirova F.V., Ahtaymov I.F., Gatina E.B., Mechov M.P., Faizullina N.Z.

Sammary

Results of biochemical studies of blood serum in experimental animals subjected to fixation with intramedullar titan and hafnium nitride coated implants are described in this paper. Comparing with medical steel fixers, such implants are free from any additional reactive changes in experimental rabbits.