Динамический ультрасонографический контроль заживления кожных ран

Автор: Шакирова Ф.В., Файзуллина Н.З., Мечов М.П.

Статья в выпуске: 2 т.210, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для изучения регионарной гемодинамики в зоне репаративной регенерации исаользована методика ультрасонографического исследования с применением цветовой и энергетической допплерографии.

Ультразвуковой контроль, репаративная регенерация, допплерография

Короткий адрес: https://sciup.org/14287531

IDR: 14287531 | УДК: 619:616.011.5+617.12

Текст научной статьи Динамический ультрасонографический контроль заживления кожных ран

В настоящее время диагностика располагает широким набором методов визуализации. Ультразвуковое исследование, благодаря своей информативности, неинвазивности, быстроте выполнения, возможности неоднократного повторения, занимает одно из ведущих мест.

Нарушение локальной микроциркуляции и изменение реологических свойств крови являются важными составляющими патогенеза раневого процесса. В результате повреждения тканевых структур и высвобождения медиаторов воспаления повышается проницаемость сосудов и происходит выпот плазмы в межклеточное пространство, увеличивается адгезия форменных элементов крови к эндотелию, повышается вязкость крови. Последствием этих расстройств является замедление локального кровотока, что наряду с агрегацией эритроцитов и тромбоцитов приводит к внутрикапиллярному свертыванию с образованием микротромбов. Блокада периферического кровотока микросгустками вызывает циркуляторную гипоксию и накопление в очаге повреждения кислых продуктов обмена, тканевых метаболитов, продуктов воспаления. Это провоцирует дальнейший переход плазмы из капилляров в интерстициальную жидкость, миграцию лейкоцитов из сосудистого русла и замедляет регенерацию.

Характер сосудистых изменений, происходящих в экссудативную фазу раневого процесса, во многом определяет ход течения процесса и скорость заживления раны.

Предупреждение и минимизация возможных нарушений гемодинамики, а также своевременное восстановление микроциркуляции в зоне повреждения служит основой для заживления раны.

Материалы и методы. Изучение регионарной гемодинамики в зоне раневого процесса (операционная рана) проводилось ультрасонографическим методом с использованием ультразвукового сканера ALOKA SSD-3500 с линейным датчиком 7.5 МГц в режиме «серой» шкалы, энергетического и цветового допплеровского картирования кровотока. Исследование проведено на 12 животных (кошки). Всем животным была проведена лапаротомия по белой линии живота. В послеоперационный период 6 животным на операционную рану накладывали спирто-высыхающую повязку (контрольная группа), другим 6 кошкам (опытная группа) наносили местно Травма-гель и внутримышечно вводили Травматин в дозе 1 мл 1 раз в день. Показатели гемодинамики оценивали на 1-е и 3-и сутки послеоперационного периода.

В режиме «серой» шкалы производили оценку мягких тканей вокруг шва и в зоне повреждения, определяли толщину передней брюшной стенки по ходу послеоперационной раны, наличие отека. В режиме цветовой допплерографии (ЦДК) и энергодопплера (ЭД) проводили оценку диаметра, протяженности, извитости периферических сосудов по ходу послеоперационного шва, а также интенсивность кровотока в мягких тканях передней брюшной стенки. Наличие отека, усиление сосудистого рисунка рассматривалось как проявление воспалительной реакции.

Результаты исследований. При проведении эхографии передней брюшной стенки у здорового животного кожа визуализировалась в виде равномерной линейной гиперэхогенной полосы, имеющей четкие контуры, подкожно-жировая клетчатка - в виде неоднородной по эхогенности структуры, толщина которой зависела от индивидуальных особенностей животного. Мышечная ткань визуализировалась в виде гипоэхогенного образования с равномерными штриховидными гиперэхогенными структурами. Апоневроз был представлен четкими гиперэхогенными линиями.

На первые сутки после операции характер изменения гемодинамики в зоне повреждения у животных опытной и контрольной групп был сходен. В мягких тканях передней брюшной стенки по ходу послеоперационной раны отмечался небольшой отек подкожной клетчатки, который эхографически проявлялся утолщением и неоднородностью структуры. В режиме ЦДК и ЭД в этой зоне визуализировались единичные тонкостенные сосуды, наблюдалось усиление сосудистого рисунка (характерное для начала воспалительной реакции). Также регистрировались единичные соответствующие друг другу сигналы артериального и венозного кровотока (свидетельство сохранения капиллярного кровотока).

На 3 сутки после операции у животных контрольной группы при «серошкальном» исследовании определялся инфильтрат в подкожной жировой клетчатке, выраженный отек по ходу послеоперационной раны с признаками лимфостаза и воспалительного инфильтрата. При проведении ЭД в подкожном слое визуализировались множественные крупные хаотично расположенные сосуды (свидетельство продолжающегося воспаления). В режиме ЦДК отмечались преимущественно эхосигналы венозного кровотока, что говорит о застойных явлениях в тканях.

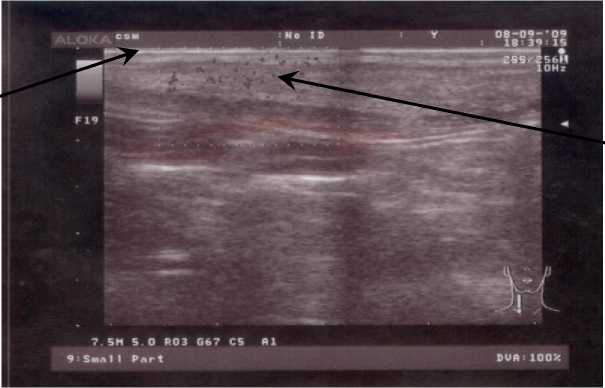

В опытной группе на 3-и сутки при «серошкальном» исследовании толщина мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки) была меньше, инфильтраты или скопления воспалительной жидкости по ходу послеоперационной раны отсутствовали. Допплерографическая картина характеризовалась наличием единичных упорядоченных цветовых эхосигналов, исходящих от тонких подкожных сосудов, признаков лимфостаза в коже и подкожной клетчатке выявлено не было (отсутствие признаков выраженной воспалительной реакции). При проведении ЭД по ходу послеоперационной раны наблюдались единичные сосудистые упорядоченные эхосигналы, свидетельствующие о начале пролиферативных явлений (Рис.1).

1. Эхограмма с применением ЭД передней брюшной стенки в области лапаротомии. 3 сутки после операции. 1-кожа, 2 - тонкостенные, единичные сосуды в толще подкожной жировой клетчатки. Опытная группа

Таким образом, данные, полученные при допплерографии, свидетельствуют о том, что в первые 24 часа после операции в зоне повреждения наблюдаются изменения гемодинамики, характерные для начала воспалительной реакции. На третьи сутки в контроле нарушения гемодинамики соответствовали картине выраженной воспалительной реакции, тогда как в опытной группе результаты ультрасонографического исследования свидетельствовали о завершении воспалительной (экссудативной) фазы раневого процесса и перехода его в стадию пролиферации.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Догра В., Д.Дж. Рубенс. Секреты ультразвуковой диагностики / под ред. А.В.Зубарева. —М.: Реальное время, 1999.—С.9— 10.; 2. Нелли Юджин М. Ультразвуковое исследование кожно-мышечной системы / практическое руководство, перев. с англ. М.: Видар, 2007.— С.192—300.; 3. Цурупа Д.И. Ультразвуковое исследование брюшной стенки при хирургической патологии живота / Д.И. Цурупа, А.И. Дерябин // Казанский медицинский журнал.—1976.—Т. 27, № 4.—С.340—341.; Цурупа Д.И. Ультразвуковое исследование при повреждениях мягких тканей и костей конечностей / Д.И. Цурупа, К.П. Кузьмин, А.И. Дерябин // Ортопедия, травматология и протезирование.—1976.—№ 3.—С.14—15.;

Чуловская И.Г. Возможности ультрасонографии в диагностике послеоперационных осложнений у больных с повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти / И.Г. Чуловская, А.В. Скороглядов, В.Ф. Коршунов // Вестник травматологии и ортопедии.—2005.—№ 2.—С.76— 81.

ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖНЫХ РАН

Шакирова Ф.В., Файзуллина Н.З., Мечов М.П. Резюме

Для изучения регионарной гемодинамики в зоне репаративной регенерации исаользована методика ультрасонографического исследования с применением цветовой и энергетической допплерографии.

THE DYNAMIC ULTRASONOGRAPHIC CONTROL OF SKIN WOUND HEALING

Shakirova F.V., Faizullina N.Z., Mechov M.P. Summary

The ultrasound method with the application of color and power Doppler has been used for studying the local hemodynamics in the zone of reparative regeneration.