Динамика атмосферы и сейсмическая активность в Байкальской рифтовой зоне

Автор: Кочеткова О.С., Михалев А.В., Мордвинов В.И., Татарников А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены динамика тропосферы, температурный режим стратосферы, вариации излучения верхней атмосферы и сейсмические активизации в Байкальской рифтовой зоне в зимние периоды 2011/2012 и 2012/2013 гг. Вариации характеристик литосферы и тропо-страто-мезосферы в эти интервалы времени происходили либо синхронно, либо с задержкой. Установлено, что за несколько суток до сейсмической активизации в регионе скорость ветра в нижней атмосфере достигала максимальных значений, а затем снижалась до минимальных значений в момент землетрясения. Периоды активизации сейсмических процессов в регионе совпали с эпизодами стратосферных потеплений и увеличением интенсивности атмосферной эмиссии 557.7 нм в мезосфере - нижней термосфере (85-115 км). Возможной причиной найденной корреляции может быть усиление атмосферных воздействий на горные массивы, формирование над горными системами вертикальных потоков, генерация планетарных и гравитационных волн.

Индекс ветровой нагрузки, сейсмическая активность, излучение мезосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/142103573

IDR: 142103573 | УДК: 550.338, | DOI: 10.12737/10831

Текст научной статьи Динамика атмосферы и сейсмическая активность в Байкальской рифтовой зоне

В работах [Садовский и др., 1987; Keilis-Borok, 1990; Sornette et al., 1990] литосфера Земли рассматривалась как открытая самоорганизующаяся система блоков, энергия которой стремится к минимуму посредством сброса напряжений при землетрясениях (ЗТ). Современные знания позволяют считать сейсмический процесс и сильные ЗТ свойством одной из разновидностей нелинейных диссипативных систем, проявляющих противоположные стремления к порядку и к хаосу [Соболев, 2010]. Данная концепция была успешно применена в исследованиях сейсмотектонического разрушения литосферы Байкальской рифтовой зоны [Klyuchevskii, 2010, 2014].

Одним из факторов, приводящих к переходу системы литосферных блоков из состояния равновесия к неустойчивому равновесию и локальной динамической неустойчивости, порождающей ЗТ, являются внешние возмущения. Такими возмущениями могут быть аномалии атмосферной циркуляции [Сытинский, 1997; Боков, 2008; Боков, 2010]. Чаще всего в исследованиях атмосферно-литосферных связей в качестве характеристики атмосферного воздействия используют приземное давление, однако результаты оказываются не всегда однозначными. Возможно, причина относительно слабых связей между колебаниями приземного давления и сейсмической активностью в том, что приземное давление характеризует только один тип воздействия на литосферу — колебания вертикальных напряжений. Тангенциальные напряжения, обусловленные взаимодействием ветра с орографией, при этом не учитываются, хотя они могут быть существенными, особенно в горных районах. Признаком возникновения тангенциальных напряжений и колебаний давления орографического происхождения является усиление вертикальных ветровых потоков. Эти потоки можно оценить по изменению поля ветра на изобарических поверхностях, а также по эффектам, возникающим в верхних слоях атмосферы.

Собственное излучение верхней атмосферы Земли является проявлением сложного комплекса физико-химических процессов в атмосфере, подверженных влиянию гелиогеофизических факторов и возмущений различной природы, в частности, возникающих в нижней атмосфере. Существенное увеличение интенсивности атмосферной эмиссии I 557.7 отмечается, например, во время зимних внезапных стратосферных потеплений (ВСП) [Fukuyama, 1977; Mikhalev et al., 2001a; Mikhalev et al., 2003; Mikhalev, 2010]. Результаты ряда работ указывают также на существование статистической связи между проявлениями сейсмической активности и вариациями некоторых атмосферных эмиссий [Торошелидзе, 1988; Коробейникова и др., 1989; Mikhalev et al., 2001b], а в работе [Kaladze et al., 2008] дается теоретическая интерпретация увеличения эмиссии 557.7 нм во время ЗТ. Одним из нерешенных вопросов в этих исследованиях является установление механизма возмущения атмосферных эмиссий.

Основная задача настоящей работы заключалась в уточнении особенностей влияния тропосферных и литосферных процессов на характеристики средней и верхней атмосферы Земли в Байкальской рифтовой зоне. Для этого применительно к зимним периодам 2011/2012 и 2012/2013 гг. рассматривались и анализировались сейсмичность региона, динамика тропосферы, температура стратосферы и интенсивность мезосферной эмиссии атомарного кислорода OI 557.7 нм (высоты высвечивания ~85–115 км). Первый период характерен двумя сильными ЗТ в Республике Тыва 27 декабря 2011 г. (энергетический класс K p =15.9, магнитуда М =6.7) и 26 февраля 2012 г. (энергетический класс K p =16.3, магнитуда М ~7).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ

В работе использовались данные измерений излучения верхней атмосферы Земли в Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) и температуры атмосферы со спутника EOS Aura

[]. Использовались также данные Берлинского метеорологического университета [ en/met/ag/strat/produkte], метеоданные NCEP/NCAR Reanalysis и оперативные данные по ЗТ Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН []. Собственное излучение верхней атмосферы Земли в ГФО ИСЗФ СО РАН регистрируется в линиях атомарного кислорода OI 557.7 нм (максимум высоты высвечивания ~97 км) и 630 нм (~250 км), натрия NaI 589.0–589.6 нм (~92 км), в эмиссионных полосах молекул гидроксила ОН (~87 км) и кислорода О2 (~97 км), в эмиссионном континууме с помощью светосильных спектрографов с записью спектров на ПЗС-матрицы. В рамках настоящей статьи мы использовали данные регистрации эмиссии 557.7 нм спектрографом SATI, изготовленным на базе модернизированного спектрографа ИСП-51, с регистрацией спектров на камеру «ВИДЕОСКАН-285» с ПЗС-матрицей SONY ICX285AL []. В качестве характеристики сейсмической активизации было выбрано суммарное суточное значение энергии ЗТ Es (Es=∑10Ki), где Ki — энергетический класс i-го ЗТ, зарегистрированного в течение суток в регионе ~48–60° N и ~96-125° E по оперативным данным []. Во внимание принимались ЗТ с Kp от 9.6 (магнитуда М~3) до 16.3 (магнитуда ~7).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 показаны схема локализации эпицентров ЗТ зимой 2011/2012 гг. и положение ГФО ИСЗФ СО РАН, где проводилась регистрация собственного излучения верхней атмосферы Земли. В период с декабря 2011 по март 2012 г. произошло 183 ЗТ с магнитудой М ≥3, из них более 80 % в районе с центром в точке ~51.6° N и 96° E (Республика Тыва).

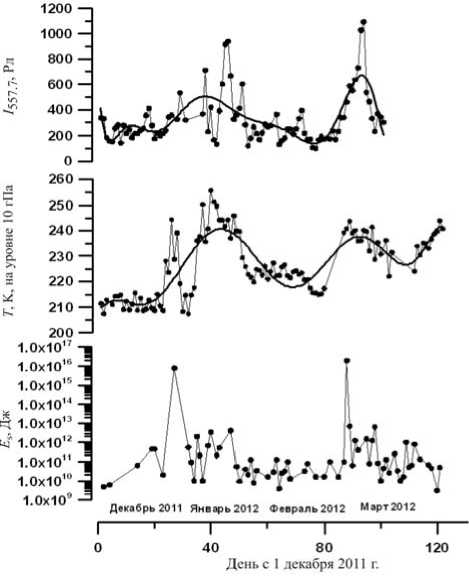

На рис. 2 представлены вариации суточных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм, температуры стратосферы на уровне 10 гПа и суммарной суточной сейсмической энергии ES зимой 2011/2012 гг. В этот период, согласно данным Берлинского метеорологического университета [], имели место два эпизода ВСП (средняя кривая). Потепления совпали с увеличениями интенсивности атмосферной эмиссии 557.7 нм. Этот результат согласуется с результатами ряда работ, в которых отмечается, что во время ВСП интенсивность излучения верхней атмосферы испытывает колебания амплитудой до 40–70 % в сумерки и до 20 % ночью. В некоторых случаях регистрировалось увеличение I557.7 в два раза и более [Fukuyama, 1977; Коробейникова и др., 1989; Mikhalev et al., 2001a; Mikhalev, 2010]. В работе [Mikhalev, 2010] отмечается, что аномально высокие значения I557.7 (~1 кРл) наблюдаются преимущественно при высокой солнечной активности. В отдельные ночи анализируемого периода интенсивность свечения I557.7 дости-

Рис. 1. Широтно-долготное распределение эпицентров землетрясений (точки) зимой 2011/2012 гг. и место расположения ГОФ ИСЗФ СО РАН (квадрат)

Рис. 2. Вариации суточных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм (верхняя кривая), температуры атмосферы на уровне 10 гПа (данные спутника EOS Aura над районом ГФО ИСЗФ СО РАН, средняя кривая) и суммарной суточной сейсмической энергии E S (нижняя кривая)

гала столь же высоких значений, однако солнечная активность имела средний уровень и индекс F10.7 изменялся в диапазоне ~100-140 c. e. п. [http://www. ].

Если усиление атмосферной эмиссии 557.7 нм во время ВСП не вызывает дополнительных вопросов, то увеличение суммарной суточной сейсмической энергии в эти же периоды объяснить сложнее. В связи с этим представляют большой интерес обсуждаемые в литературе вопросы влияния атмосферных возмущений на сейсмичность различных регионов Земли

[Сытинский, 1997; Боков, 2008; Боков, 2010]. Так, в работе [Сытинский, 1997] утверждается, что «сезонная изменчивость сильных землетрясений в локальных сейсмоактивных регионах Земли связана с внутригодовой изменчивостью региональных атмосферных процессов» и что одним из главных факторов, инициирующих ЗТ, является пространственновременная изменчивость атмосферной циркуляции. Однако атмосферная циркуляция — достаточно сложное явление, поэтому выделение геоэффектив-ного параметра циркуляции представляет собой непростую задачу.

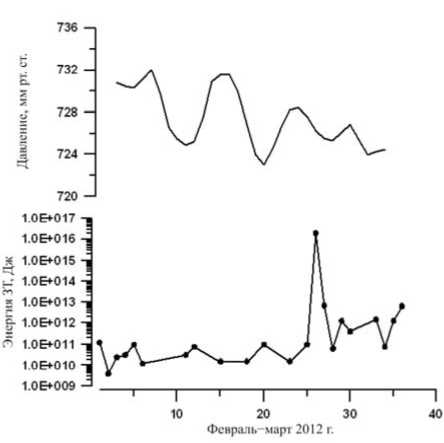

На рис. 3 приведены вариации параметра, связанного с циркуляцией атмосферы, — атмосферного давления (для г. Иркутск) и характеристики E s сейсмической активизации Байкальского региона в феврале–марте 2012 г. Этот интервал времени включает ЗТ 26 февраля 2012 г. В течение достаточно длительного времени давление в Иркутске понижалось, сопровождаясь колебаниями с периодом ~8 сут, однако выделить какие-то характерные особенности вариаций давления перед ЗТ трудно.

Аналогичная ситуация с колебаниями атмосферного давления, но с несколько менее выраженным эффектом предшествовала и ЗТ 27 декабря 2011 г. Следует отметить, что колебания с периодами ~6–8 сут связаны, как правило, с синоптическими процессами и наблюдаются практически каждый месяц.

Однако, как уже отмечалось во введении, кроме вертикальных нагрузок, обусловленных вариациями барического поля, спровоцировать сейсмическую активность могут колебания тангенциальных напряжений, обусловленных ветровым давлением на орографические препятствия. Косвенной суммарной характеристикой напряжений являются вертикальные скорости над горными массивами, рассчитываемые по стандартной формуле, принятой в метеорологии для оценки источника завихренности горизонтального поля скорости [Хелд, 1988]. Видимо, важны как положительные, так и отрицательные аномалии скорости, поэтому в качестве индекса ветровой нагрузки мы использовали средний модуль вертикальной скорости, рассчитываемый по формуле

Ц =

дh u--+ дx

a h

v ay где u, v — компоненты горизонтальной скорости вдоль широтного круга и вдоль меридиана, h(x, y) — высота рельефа над уровнем моря, n — число точек, по которым проводилось усреднение.

Усреднение проводилось в узлах регулярной сетки 2.5×2.5° в области широт 40–60° N и долгот 90–120° E на уровне 850 гПа. Рассчитанные значения модуля вертикальной скорости, усредненные по площади, для которой проводился анализ, были сопоставлены с вариациями сейсмической активности и атмосферных характеристик.

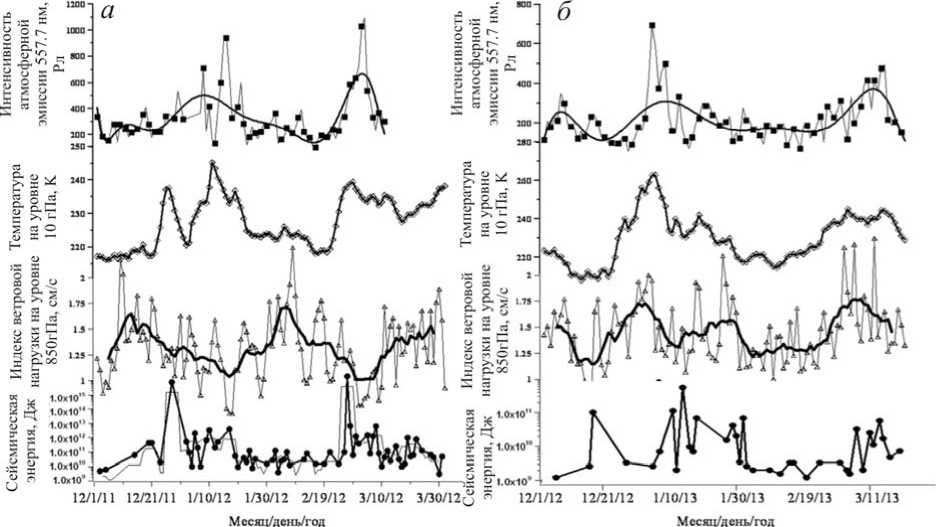

На рис. 4 приведены графики вариаций суточных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм, температуры атмосферы на уровне 10 гПа, среднего

Рис. 3. Вариации давления в г. Иркутске (верхняя кривая) и сейсмической энергии (нижняя кривая) в регионе в феврале–марте 2012 г.

Рис. 4. Вариации суточных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм (верхняя кривая), температуры атмосферы на уровне 10 гПа по данным спутника EOS Aura над районом ГФО ИСЗФ СО РАН (вторая кривая сверху), индекса ветровой нагрузки (третья кривая) и суммарной суточной сейсмической энергии E S (нижняя кривая) в зимние периоды 2011/2012 гг. ( а ) и 2012/2013 гг. ( б ). Сглаживание кривых проводилось полиномом 10-й степени для эмиссии 557.7 нм и усреднением по пяти точкам для индекса ветровой нагрузки и сейсмической энергии.

модуля вертикальной скорости и суммарной суточной сейсмической энергии E S в зимние периоды 2011/2012 и 2012/2013 гг.

Очень хорошее соответствие между вариациями всех анализируемых параметров видно на рис. 4, б зимой 2012/2013 гг. Три продолжительных эпизода возрастания ветровой нагрузки с небольшой задержкой предшествовали и сейсмической активизации, и вариациям атмосферных характеристик в регионе. Зимой 2011/2012 гг. ситуация была иной. Возрастания ветровой нагрузки также предшествовали вариациям сейсмической энергии и атмосферных характеристик, однако задержка была существенно больше и достигала 10–20 сут. Если для сейсмичности такое запаздывание не кажется невероятным, то для вариаций атмосферных характеристик объяснить подобную задержку сложно. Возможно, причина в пространственной неоднородности атмосферных процессов, развивающихся над горными массивами. В этом случае рассчитанные характеристики могут отражать вариации в различных частях региона. Для иллюстрации пространственной неоднородности и сильной временной изменчивости динамических процессов в атмосфере на рис. 5 приведены распре-

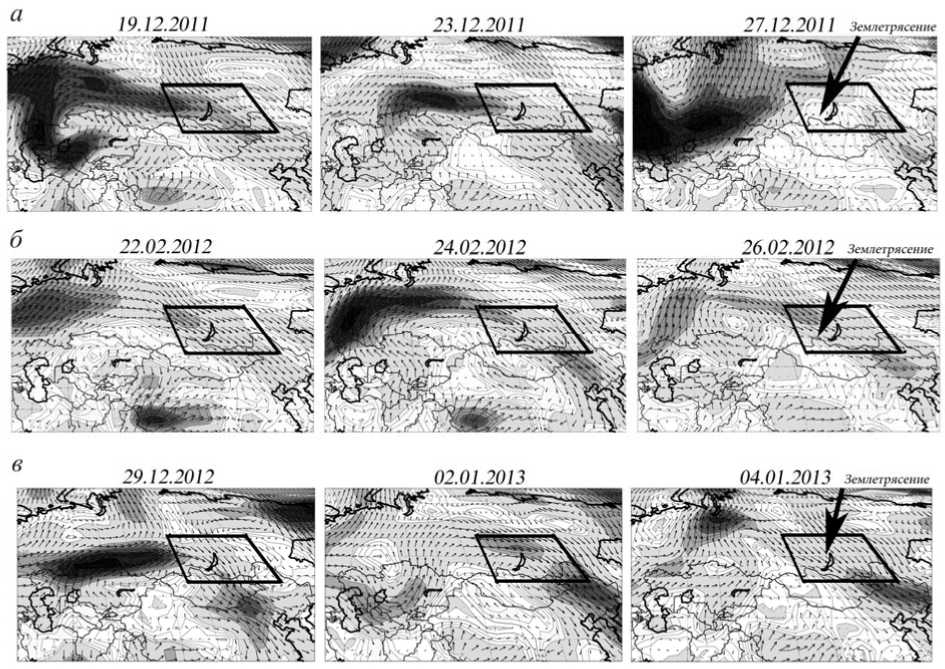

Рис. 5. Распределения модуля (заливка) и вектора скорости ветра (стрелки) на уровне 850 гПа в периоды, предшествующие сильным ЗТ: а — ЗТ 27.12.2011 г., б — ЗТ 26.02.2012 г., в — ЗТ 04.01.2013 г.

деления ветра на высоте около 1.5 км в дни, предшествующие ЗТ. Черным контуром выделен исследуемый регион.

Видно, что во всех случаях за несколько дней до начала ЗТ наблюдалось увеличение скорости ветра, которая в дальнейшем ослабевала и к моменту ЗТ достигала минимальных значений. Изменялась и структура поля скорости, особенно хорошо это видно на рис. 5, а . По-видимому, важны оба фактора — вариации и скорости и направления ветра, однако для более детальных выводов необходимы дальнейший анализ и накопление статистики. Заметим, что предлагаемый нами анализ вариаций поля скорости ветра в определенной степени перекликается с методикой анализа вариаций приземного барического поля, развиваемой в работах В.Н. Бокова [Боков, 2008; Боков, 2010]. Действительно, на синоптических масштабах поле скорости ветра геострофично и тесно коррелирует с градиентами барического поля, являющимися основой методики В.Н. Бокова.

Исследованиям влияния процессов в тропосфере на возмущения в стратосфере посвящено большое количество работ. Например, в работе [Жадин и др., 2008] показано, что возникновение сильных стратосферных потеплений связано не только с усилением западных ветров на уровне 500 гПа в средних широтах Атлантики, но и с ослаблением ветра в тропосфере над севером Восточной Сибири и усилением над Дальним Востоком. Согласно классическим представлениям, восходящим к работе Мацуно [Matsuno, 1971], стратосферные потепления возни- кают вследствие взаимодействия длинных планетарных волн (волн Россби) со средним потоком в стратосфере. Наши исследования показали, что диапазон внешних факторов ВСП может быть существенно шире, но объяснить ВСП ростом сейсмичности невозможно. Кроме работ, указывающих на возможность влияния тропосферы на стратосферу, например, посредством распространяющихся вверх планетарных волн, существуют работы, в которых отмечается возможность и обратной связи, например путем влияния циркуляции стратосферы на частичное отражение планетарных волн [Савенкова, 2011]. Однако, согласно [Мордвинов и др., 2007], выявление обратного влияния стратосферных процессов на тропосферу связано с большими трудностями.

Гораздо меньше исследована связь литосферных и атмосферных процессов. Если допустить, что атмосферная циркуляция оказывает воздействие на сейсмичность [Сытинский, 1997; Боков, 2008; Боков, 2010], то реакция литосферы, скорее всего, должна иметь вероятностный характер и зависеть от «подготовленности» литосферы, особенностей геологического строения региона, пространственновременного распределения атмосферных аномалий. Возможны ситуации, когда достаточно мощные атмосферные возмущения не приводят в итоге к ЗТ, но вызывают «сейсмоподобные» возмущения в верхней атмосфере и ионосфере. Последнее обстоятельство и может приводить к сложности и неоднозначности определения атмосферных и ионосферных предвестников ЗТ, когда наблюдаются специфические возмущения в тропосфере, стратосфере, верхней атмосфере и ионосфере, но в одном случае они сопровождаются ЗТ, а в другом — нет.

ВЫВОДЫ

-

1. Показано, что в зимние периоды 2011/2012 и 2012/2013 гг. в Байкальской рифтовой зоне сейсмические активизации совпадали с увеличениями температуры стратосферы (эпизоды внезапных зимних стратосферных потеплений) и интенсивности атмосферной эмиссии 557.7 нм на высотах мезосферы— нижней термосферы (~85–115 км).

-

2. Причиной корреляции между параметрами атмосферы на различных высотных уровнях и активизацией сейсмических процессов за анализируемый период могут быть аномалии атмосферной циркуляции, приводящие к колебаниям вертикальных и тангенциальных напряжений в литосферных блоках.

-

3. Вероятно, в некоторых геофизических условиях взаимодействие между атмосферой и литосферой может вносить определенный вклад в подготовку и инициацию землетрясений.

Работа выполнена в рамках гранта № НШ-2942.2014.5 Президента РФ государственной поддержки ведущих научных школ РФ и при поддержке проекта № ОНЗ-8.3.

Список литературы Динамика атмосферы и сейсмическая активность в Байкальской рифтовой зоне

- Боков В.Н. Триггерный эффект пространственно-временной изменчивости атмосферной циркуляции в возникновении землетрясений: автореферат дис. … д-ра геог. наук. СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008. 51 c.

- Боков В.Н. О связи атмосферной циркуляции и сейсмичности в диапазоне сезонной изменчивости//Ученые записки РГГМУ. 2010. № 14. C. 89-100.

- Жадин Е.А., Зюляева Ю.А., Володин Е.М. Связи межгодовых вариаций стратосферных потеплений, циркуляции тропосферы и температуры поверхности океанов Северного полушария//Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2008. Т. 44, № 5. С. 641-653.

- Коробейникова М.П., Кулиева Р.Н., Гошджанов М. и др. Вариации эмиссий ночного неба 557.7 нм, 630 нм и Na в период землетрясений//Полярные сияния и свечения ночного неба. М., 1989. № 33. С. 24-27.

- Мордвинов В.И., Иванова А.С., Девятова Е.В. Арктическая осцилляция и тропосферно-стратосферные взаимодействия//Солнечно-земная физика. 2007. Вып. 10. С. 106-112.

- Савенкова Е.Н. Стратосферно-тропосферное взаимодействие во время весенней перестройки циркуляции//Труды XII Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом». Иркутск, 2011. С. 343-346.

- Садовский М.А., Болховитинов Л.Г., Писаренко В.Ф. Деформирование геофизической среды и сейсмический процесс. М.: Наука, 1987. 101 с.

- Соболев Г.А. Динамика сейсмического процесса и предсказуемость землетрясений//Физические основы прогнозирования разрушения горных пород. М.: ИФЗ РАН, 2010. С. 81.

- Сытинский А.Д. О планетарных атмосферных возмущениях во время сильных землетрясений//Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37, № 2. С. 132-137.

- Торошелидзе Т.И., Фишкова Л.М. Анализ колебаний ночного излучения средней и верхней атмосферы, предшествующих землетрясениям//ДАН СССР. 1988. Т. 302, № 2. С. 313-316.

- Хелд А. Теория стационарных и квазистационарных вихрей во внетропической тропосфере//Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере/Под ред. Б. Хоскинса, Р. Пирса. М.: Мир, 1988. С. 143-189.

- Fukuyama K. Airglow variations and dynamics in the lower thermosphere and upper mesosphere III. Variations during stratospheric warming event//J. Atmos. Terr. Phys. 1977. V. 39, N 2. P. 317-331.

- Kaladze T.D., Horton W., Garner T.W., et al. A method for the intensification of atomic oxygen green line emission by internal gravity waves//J. Geophys. Res. 2008. V. 113. A12307 DOI: 10.1029/2008JA013425

- Keilis-Borok V.I. The lithosphere of the Earth as a non-linear system with implications for earthquake prediction//Rev. Geophys. 1990. V. 28. P. 19-34.

- Klyuchevskii A.V. Nonlinear geodynamics of the Baikal Rift System: An evolution scenario with triple equilibrium bifurcation//J. Geodyn. 2010. V. 49, N 1. P. 19-23 DOI: 10.1016/j.jog.2009.08.001

- Klyuchevskii A.V. Rifting attractor structures in the Baikal Rift System: Location and effects//J. Asian Earth Sci. 2014. V. 88. P. 246-256 DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.03.009

- Matsuno T. A dynamical model of the stratosphere sudden warming//J. Atmos. Sci. 1971. V. 28. P. 1479-1494.

- Mikhalev A.V. Variations in the 557.7 nm atmospheric emission during stratospheric warming events under conditions of high and low solar activity//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 8 (Special Issue 2). P. 1021-1024.

- Mikhalev A.V., Medvedeva I.V., Beletsky A.B., Kazimirovsky E.S. An investigation of the upper atmospheric optical radiation in the line of atomic oxygen 557.7 nm in East Siberia//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2001a. V. 63, N 9. P. 865-868.

- Mikhalev A.V., Popov M.S., Kazimirovsky E.S. The manifestation of seismic activity in 557.7 nm emission variations of the Earth’s upper atmosphere//Adv. Space Res. 2001b. V. 27, N 6-7. Р. 1105-1108.

- Mikhalev A.V., Medvedeva I.V., Kazimirovsky E.S., Potapov A. S. Seasonal variation of upper-atmospheric emission in the atomic oxygen 555 nm line over East Siberia//Adv. Space Res. Special Issue “Long-Term Trends: Thermosphere, Mesosphere, Stratosphere, and Lower Ionosphere”. 2003. V. 32, N 9. P. 1787-1792.

- Sornette D., Davy P., Sornette A. Structuration of lithosphere in plate tectonics as a self-organized critical phenomenon//J. Geophys. Res. 1990. V. 95, N B11. P. 17353-17361.