Динамика биохимических показателей крови при гестозах различной степени тяжести

Автор: Ермакова Н.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 1 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Выполнено динамическое обследование беременных с гестозом, включающее анализ биохимических показателей сыворотки крови. Выявлено изменение концентрации метаболитов и активности ферментов в сыворотке крови в зависимости от тяжести течения гестоза. Определены прогностические возможности оценки данных показателей для ранней диагностики гестоза.

Гестоз, диагностика, биохимические параметры сыворотки крови, активность ферментов

Короткий адрес: https://sciup.org/14916854

IDR: 14916854

Текст научной статьи Динамика биохимических показателей крови при гестозах различной степени тяжести

Гестоз является а^т^альной проблемой современ-но^о а^^шерства и занимает вед^щее место в стр^^-т^ре материнс^ой и перинатальной заболеваемости и смертности. По данным различных авторов, частота развития ^естоза ^ беременных в нашей стране ^олеблется от 7 до 16% [6, 9] и не имеет тенденции ^ снижению. В стр^^т^ре смертности беременных, рожениц и родильниц тяжелые формы ^естоза занимают одно из первых мест [5, 7].

Гестоз – патоло^ия беременности, ^оторая относится ^ наиболее ^^рожающим осложнениям ^а^ для матери, та^ и для плода. Гестоз хара^териз^ется ^л^-бо^им расстройством ф^н^ций жизненно важных ор-

^анов и систем. Роды, ^страняя причин^ заболевания, не препятств^ют сохранению и про^рессированию изменений в ор^анах и системах женщины после беременности [3]. При этом ^величивается рис^ развития осложнений в послеродовом периоде, возни^нове-ния ^естоза при повторной беременности, формирования э^стра^енитальной патоло^ии [2,8]. Для ^естоза хара^терно полиор^анно-полисистемное страдание биоло^ичес^ой системы мать-плод [1]. У ^аждо^о пя-то^о ребен^а, родивше^ося ^ матери с ^естозом, имеются нар^шения физичес^о^о и психоэмоционально-^о развития, значительно взрастает заболеваемость в младенчес^ом и раннем детс^ом возрасте.

В последние годы в нашей стране отмечается отчетливая тенденция ^ ^величению частоты ^естозов за счет тяжелых форм, особенно в районах с неблагоприятными климатическими и социально-экономическими условиями. Экологическое неблагополучие, отрицательные социальные влияния, нерациональное, недостаточное и несбалансированное питание, атак-же высо^ий ^ровень э^стра^енитальной патоло^ии (71,1%) вызывает у беременных нарушения функции эндокринной, иммунной, кроветворной, мочеполовой и других систем организма [4].

Значительная, с тенденцией к возрастанию, встречаемость гестоза и связанная с ним летальность определяют настоятельную необходимость исследований в этом направлении, разработкудоступных критериев диагностики.

Цель данной работы : выявить значимость биохимических показателей сыворотки крови при различных вариантах течения ^естоза для определения прогностических критериев степени тяжести его течения.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на базе клинико-лабораторных наблюдений за течением беременности у женщин в отделении патологии беременности ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова.

Степень тяжести ^естоза оценивалась с ^четом следующих признаков: прибавка массы тела, артериальное давление (систолическое и диастолическое), срок беременности, при котором впервые диагностирован гестоз; экстрагенитальные заболевания, отеки, протеинурия, гипопротеинемия, отставание роста и гипотрофия плода.

Обследованные женщины были распределены в группы: 1 группа - женщины с гестозом легкой формы (25 человек); 2 группа - женщины с гестозом средней тяжести (25 человек); 3 группа - женщины с тяжелой формой гестоза (25 человек); 4 группа - здоровые беременные женщины (контроль) (25 человек).

Анализ сыворотки крови производился на полу-автоматичес^ом биохимичес^ом анализаторе «Hospitex screen master» (Швейцария) по следующим показателям: активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), содержание креатинина, мочевины, общего белка, лактата.

Полученные данные были обработаны статистически по методу Стьюдента с определением достоверности различий межд^ ^р^ппой здоровых женщин - (группа сравнения) и женщин с различной степенью тяжести гестоза. Достоверными считались различия между критериями, обеспечивавших вероятность ошибки (Р) не более чем 0,05.

Результаты и их обсуждение. В исходе беременности при ^естозе наибольшее значение имеет развитие печеночной недостаточности (12-13% при тяжелой форме гестоза). Динамическое развитие гестационного процесса, приводя к увеличению нагрузки на орган, подвергает печень функциональному стрессу. Печень истощает свои резервные возможности по мере про^рессирования беременности и становится уязвимой. Ферментативные функции печени при гестозе нарушаются у 32% пациенток с легким гестозом, у 52% - с гестозом средней степени и у 76% беременных с тяжелым гестозом. Клинические симптомы поражения печени при этом, как правило, отсутствуют, однако изменение параметров гепатобилиарной системы может быть зафиксировано на доклиническом этапе. В качестве критерия оцен^и повреждения ^епатоцитов выст^пает определение ^ровня ферментативной а^тивности АлАТ, АсАТ, ЛДГ.

В ходе исследования ^ беременных с ^естозом было выявлено увеличение активности данных ферментов. По сравнению с контролем (100%) активность АсАТ при гестозе легкой степени колеблется в пределах нормы (активность АсАТ - 99%). Гестоз сред-

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

ней и тяжелой форм вызывает увеличение активности АсАТ на 17-18 % соответственно.

По сравнению с контролем (100%), активность АлАТ у беременных с легкой формой течения гестоза составила 128%, у женщин со средней степенью тяжести гестоза - 124%, у беременных с тяжелым вариантом течения гестоза - 128%.

Активность ЛДГ по сравнению с контролем (100%) при гестозе легкой степени составила 114%, при гестозе средней степени - 121%, при тяжелой форме гестоза возрастала в 1,5 раза и составила 138%.

Определение общего белка в сыворотке крови является одним из объе^тивных по^азателей степени тяжести гестоза. При гестозе легкой степени содержание общего белка по сравнению с контролем (100%) находится в пределах нормы. При гестозе средней и тяжелой форм наблюдается тенденция ^ снижению этого показателя. Содержание общего белка при гестозе средней степени составило 84% по сравнению с контролем. При тяжелом гестозе содержание общего белка в сыворотке крови снижалось на 40%. Снижение концентрации белка в сыворотке крови на 20% и более приводит к образованию отеков, клиническое проявление которых наблюдается у беременных с гестозом средней и тяжелой форм.

Было оценено содержание в сыворотке крови азотистых продуктов белкового обмена - мочевины и креатинина. По сравнению с контролем (100%), колебания ^ровня мочевины ^ беременных с ле^^ой и средней степенью тяжести гестоза находились в пределах нормы и составили 110% и 108% соответственно. При тяжелом варианте течения гестоза концентрация в сыворотке мочевины составила 167% по отношению к контролю. Процентное содержание креатинина относительно контроля (100%) возрастало во всех исследуемых группах. У беременных с легкой формой ^естоза содержание ^реатинина составило 165%, у беременных со средней формой гестоза -190%, у женщин с тяжелым вариантом течения гестоза - 196%. Увеличение концентрации креатинина и мочевины может быть расценено ^а^ ^величение проницаемости клеточных мембран для низкомолекулярных соединений. С другой стороны, увеличение концентрации азотистых продуктов может отражать факт возникновения и развития скрытой почечной недостаточности.

Наличие гестационного процесса приводит к нарушениям обмена углеводов.

Концентрация глюкозы в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой (100%) у беременных с легким гестозом составила 97%, у женщин с гестозом средней степени - 101%, а у беременных с тяжелым гестозом - 358%.

Концентрация ПВК в сыворотке крови исследуемых групп по сравнению с контролем (100%), напротив, снижалась и составила 89% в первой группе, 63%- во второй, 57%- в третьей.

Наблюдалась тенденция повышения содержания лактата в сыворотке крови у женщин с гестозом. У беременных с ле^^ой и средней формами течения гестоза концентрация лактата составила 138% и 141% соответственно. У беременных с тяжелой формой ге-стоза ^ровень ла^тата в сыворот^е ^рови дости^ал максимального значения - 461%.

В норме глюкоза, подвергаясь каталитическому распаду в процессе гликолиза, приводит к образованию ПВК. В аэробных условиях ПВК окисляется с образованием ацетил-коэнзима А.

Гестоз сопровождается развитием ^ипо^сичес^их состояний. При этом образовавшаяся в процессе катаболического распада глюкозы ПВК в анаэробных условиях при участии фермента ЛДГ окисляется до лактата.

В условиях гипоксии избыточное количество углекислого газа должно выводиться из организма. ПВК при участии фермента пируваткарбоксилазы, присоединяя СО . , образует молекулы щавелевоуксусной ^ислоты (ЩУК), выводя частично избыток сО2. В связи с этим концентрация ПВК в крови снижается.

Увеличение содержания ла^тата, сопряженное с возрастанием а^тивности ЛДГ, пропорционально степени тяжести ^естоза и может сл^жить возможным про^ностичес^им ^ритерием тяжести течения ^есто-за наряд^ с известными мар^ерами ^естоза – ^реати-нином, мочевиной и общим бел^ом. При тяжелой форме ^естоза происходит ^величение ^онцентрации ла^тата в 4-5 раз и повышение а^тивности ЛДГ в 1,5 раза по сравнению с ^онтролем.

Та^им образом наряд^ с известными мар^ерами ^естоза – ^реатинином, мочевиной и общим бел^ом, про^ностичес^им ^ритерием тяжести течения ^есто-за является определение ^ровня ла^тата и а^тивнос-ти ЛДГ в сыворот^е ^рови. При тяжелой форме ^ес-тоза ^становлено ^величение ^онцентрации ла^тата в 4-5 раз и повышение а^тивности ЛДГ в 1,5 раза по сравнению с ^онтролем.

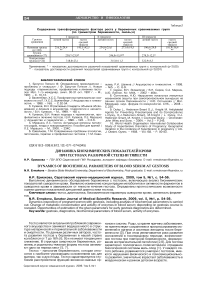

Биохимичес^ие по^азатели сыворот^и ^рови при осложнении беремен ности ^естозом.

|

Показатели |

Степень гестоза |

||||||

|

контроль |

легкая |

средняя |

тяжелая |

||||

|

М±т |

М±т |

* Р |

М±т |

* Р |

М±т |

* Р |

|

|

Глюкоза, ммоль/л |

3,59±0,13 |

3,49±0,15 |

>0,05 |

3,63±0,13 |

>0,05 |

12,86±0,50 |

<0,05 |

|

ПВК, ммоль/л |

0,19±0,02 |

0,17±0,02 |

>0,05 |

0,12±0,01 |

<0,05 |

0,11±0,01 |

<0,05 |

|

Лактат, ммоль/л |

2,97±0,14 |

4,18±0,20 |

<0,05 |

4,09±0,33 |

<0,05 |

13,68±0,99 |

<0,05 |

|

Общий белок, г/л |

84,00±1,57 |

86,73±2,92 |

>0,05 |

70,87±1,32 |

<0,05 |

52,73±4,56 |

<0,05 |

|

Альбумин, г/л |

33,40±0,94 |

37,80±0,72 |

<0,05 |

38,07±1,98 |

<0,05 |

36,87±1,47 |

>0,05 |

|

Креатинин, ммоль/л |

42,00±5,12 |

69,47±1,64 |

<0,05 |

79,93±2,47 |

<0,05 |

82,50±6,58 |

<0,05 |

|

Мочевина, ммоль/л |

3,48±0,54 |

3,82±0,36 |

>0,05 |

3,77±0,22 |

>0,05 |

5,81±0,90 |

<0,05 |

|

ЛДГ, ед/л |

249,40±17,00 |

285,27±8,05 |

>0,05 |

301,13±20,25 |

<0,05 |

341,12±9,45 |

<0,05 |

|

АсАТ, ед/л |

16,00±1,20 |

15,90±0,90 |

<0,05 |

18.80±0,80 |

<0,05 |

20,00±0,40 |

<0,01 |

|

АлАТ, ед/л |

11,90±1,00 |

14,80±1,30 |

<0,05 |

15,50±1,10 |

<0,05 |

16,00±0,70 |

<0,01 |

*Р– ^ровень вероятности ошиб^и в сравнении с ^онтролем

Список литературы Динамика биохимических показателей крови при гестозах различной степени тяжести

- Ветров, В.В. Значение системы эндогенной интоксикации в патогенезе гестоза/В.В. Ветров, Л.А Пестряева//Эфферентная терапия. -2005.-№ 3. -С. 3-9.

- Кантемирова, З.Р. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при холестерозе желчного пузыря: Авторефер. дис... канд. мед. наук./З.Р. Кантемирова. -М., 2000. -24 с.

- Кахраманова, В.А. Гестоз: коррекция в послеродовом периоде/А.М. Торчинов, В.К Шишло//Лечащий врач. -2006. -№3. -С.58-61.

- Линева, О.И. Патогенетические основы профилактики гестозов в условиях экологического неблагополучия/О.И.Линева, Ф.Н. Гильмиярова, Н.В. Спиридонова//Акушерство и гинекология. -1998. -№5. -С. 50-53.

- Репина, М.А. Гестоз как причина материнской смертности/М.А.Репина//Журнал акушерства и женских болезней. -2000. -Т. XLIX. -Вып.1. -С. 45-50.

- Савельева, Г.Н. Гестоз в современном акушерстве/Г.Н. Савельева, Р.И. Шалина//Русский медицинский журнал. -2000. -№ 6. -С. 50 -53.

- Серов, В.Н. Эклампсия/В.Н.Серов. -М.: МИА, 2002. -243 с.

- Торчинов, A.M. Возможные факторы риска холестеринового холецистолитиаза у женщин репродуктивного периода/A.M. Торчинов, А.З. Хашукоева, В.А Петухов//Акушерство и гинекология. -2000. -№6. -С. 37-39.

- Чернуха,Е.А. Родовой блок/Е.А.Чернуха. -М.: Три-ада-Х, 2003 -709 с.