Динамика биохимического состава семядолей сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Юсова О.А., Асанов А.М., Омельянюк Л.В.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 3 (175), 2018 года.

Бесплатный доступ

Соя относится к группе двудольных растений. Семядоли сои выполняют двойную функцию: с одной стороны они являются запасающими органами семени, с другой, - при его прорастании являются фотосинтезирующими органами. Цель наших исследований: проследить динамику биохимического состава и сухой биомассы семядолей сортов сои после прорастания семени в процессе роста растения в естественных погодных условиях. Объектом исследований являлись сорта сои Эльдорадо и СибНИИК 315. Исследования выполнялись в полевых мелкоделяночных опытах лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ с 2013 по 2015 гг. В процессе роста и развития растений наблюдалось снижение содержания общего азота к фазе первого тройчатого листа до 14,38 %, сырого жира до 10,18 % по отношению к семени перед посевом, а также доли сухой биомассы семядолей до 13,14 % к их общей массе. Содержание в семядолях как общего азота, так и сырого жира снижалось при увеличении суммы осадков (r = -0,481 и -0,168). Повышение температуры способствовало интенсивной убыли азота и жира (r = 0,792 и 0,880). Общая биомасса семядолей убывала при повышении перечисленных климатических факторов (r = -0,376 и -0,682), сухая биомасса - при обильных осадках (r = -0,568). Уменьшение сырого жира в семядолях способствовало снижению содержания общего азота (r = 0,893) и сухой биомассы (r = 0,607). Сопряженность сухой биомассы семядолей с их общей биомассой также прямая высокая (r = 0,855).

Соя, семядоли, общий азот, сырой жир, сухая биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/142216739

IDR: 142216739 | УДК: 577.1:633.34 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-3-175-58-63

Текст научной статьи Динамика биохимического состава семядолей сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Введение . Семя является репродуктивной частью растения. Оно представляет собой оплодотворенную и развившуюся семяпочку, заключающую внутри себя миниатюрное растение, которому обычно сопутствуют запасы питательных веществ в виде эндосперма или перисперма [1]. Семена с хорошо развитым эндоспермом больше свойственны однодольным. Многие виды из числа двудольных имеют слабо развитый эндосперм, тогда запасные продукты откладываются в других частях зародыша – в гипокотиле и семядолях [2].

Семядоли гомологичны листьям, они являются боковыми придатками оси зародыша – гипокотиля. При прорастании семени сои семядоли выносятся на поверхность почвы, зеленеют и выполняют функцию фотосинтеза [2].

Еще в 1872 г. Пфеффер заметил, что покоящиеся семена содержат многочисленные белковые гранулы [3]. Хартинг назвал эти гранулы «алейроновыми зернами» [1]. Данные, полученные на примере арахиса, говорят о том, что белки активно откладываются в алейроновых вакуолях. Концентрация белка в вакуолях возрастает по мере созревания семени вплоть до формирования классических алейроновых зерен [1], которые образуются вследствие высыхания вакуолей, выпадения в осадок белка и его кристаллизации. Это, однако, обратимый процесс, так как при прорастании семени, когда оно обогащается водой и появляется клеточный сок, алейроновые зерна вновь превращаются в вакуоли [1].

Соя относится к группе двудольных растений. Таким образом, семядоли сои выполняют двойную функцию: с одной стороны, они являются запасающими органами семени, с другой, – при его прорастании являются фотосинтезирующими органами.

Цель наших исследований: проследить динамику биохимического состава и сухой биомассы семядолей сортов сои по- сле прорастания семени в процессе роста растения в естественных погодных условиях.

Методика исследований. Исследования выполнялись в полевых мелкоделя-ночных опытах лаборатории селекции зернобобовых культур ФГБНУ СибНИИСХ с 2013 по 2015 гг.

Предшественник – озимые культуры на зерно. Основная обработка почвы – отвальная зябь. Весной проводилось боронование в два следа. Непосредственно перед посевом внесена стартовая доза азотного удобрения (аммиачная селитра – 100 кг/га). Посев 17–18 мая сеялкой ССФК-7. Норма высева 0,8 млн всхожих семян на гектар. Повторность опыта 4-кратная.

Отбор проб растений для анализа динамики развития семядолей осуществлялся по 10 растений с каждой повторности в фазах первого тройчатого листа и бутонизации [4]. Проведен анализ накопления и распределения биомассы [5]. Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой навеске. Содержание сырого жира в семядолях определяли в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и необезжиренного остатка, содержание общего азота – на автоматическом анализаторе “KjeltekAuto 1030 Analyzer” [6].

Математическая обработка данных проведена по пособию Доспехова [7] в приложении Exсel для ПК.

Объектом исследований являлись сорта сои Эльдорадо и СибНИИК 315.

Эльдорадо – сорт зернового направления, создан в СибНИИСХ, относится к маньчжурскому подвиду, апробационная группа flavida. Сорт скороспелый, отличается засухоустойчивостью в первую половину вегетации. Средняя урожайность семян составляет 2,86 т/га, характеризуется повышенным содержанием белка в зерне – от 39 до 40,3 %. По содержанию сырого жира сорт находится на уровне стандарта – около 18 %. Более устойчив к поражению бактериозом, чем стандарт. Районирован в 2010 г. и реко- мендуется для зон степи и лесостепи Западной Сибири (патент на селекционное достижение № 5343) [8].

Стандартом в течение всего периода исследований выступал сорт СибНИИК 315, полученный в СибНИИ кормов (г. Новосибирск) методом индивидуального отбора в потомстве естественного гибрида из сортообразца ВИР (к. 5828). Урожайность зерна составляет 2,0–2,4 т/га, содержание белка в зерне – 36–39 %, сырого жира – 20–22 %. В 1991 г. данный сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Западно-Сибирскому региону [9].

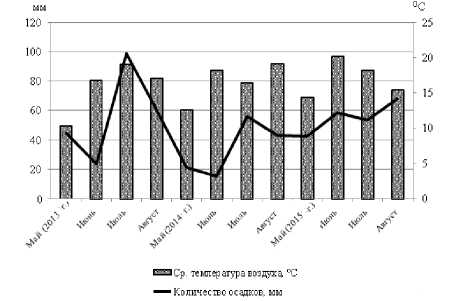

Западная Сибирь традиционно считается зоной рискованного земледелия. Типично континентальный климат южной части Западной Сибири с коротким вегетационным периодом, поздним прекращением заморозков весной и ранним наступлением их осенью, проявлением региональных типов засух и ливневых осадков обусловливают необходимость внедрения в производство сортов сои, выносливых к экстремальным условиям возделывания. Климатические условия в годы проведения исследований были достаточно контрастными и довольно полно отражали особенности южной лесостепной зоны Омской области, что отразилось на росте и развитии растений сои (рисунок).

Рисунок – Характеристика климатических условий периода вегетации 2013–2015 гг.

Достаточным увлажнением отличался период вегетации 2013 г., сумма осадков превышала среднемноголетние данные в мае, июле и августе в 2–3 раза на фоне недостатка тепла (-0,8 … -1,0 °С) с мая по июль.

В 2014 г. наблюдалось неравномерное распределение тепла: жаркая погода мая и июня (+1,3 и +0,5 °С соответственно) сменилась холодным июлем с недобором суммы температур в этом месяце (-3,4 °С) и превышением по сумме температур в августе (+3,0 °С). Недобор осадков наблюдался в течение всего периода вегетации (-0,5 … -73,3 % к среднемноголетним данным).

В период вегетации 2015 г. на фоне обильных осадков (+8,2 … +27,8 % к норме в мае, июне и августе) наблюдалось неравномерное распределение тепла: жаркие май и июнь (+2,4 … +3,0 °С) сменились недобором тепла в июле и августе (-1,6 … -0,7 °С).

Результаты и обсуждение. Фаза прорастания сои начинается с набухания семян и завершается появлением семядольных листьев на поверхности почвы [10]. Имеются данные о высокой интенсивности окислительно-восстановительных процессов в кожуре сои при прорастании семян. Прорастание сопровождается количественными и качественными изменениями в семени [11], происходит усиление синтеза белка [2], для чего освобождаются аминокислоты из запасных белков [11]. Указанные процессы обусловливают высокую питательную ценность проростков сои. В прорастающих семенах сои наблюдалась постепенная убыль жира и накопление свободных жирных кислот на ранних стадиях прорастания [12].

В фазе всходов семядольные листья вначале сомкнуты и изогнуты вниз, затем гипокотиль распрямляется, семядоли раскрываются и зеленеют на свету. Питание проростка в фазе всходов продолжается еще за счет запасов, имеющихся в семядолях. Первый тройчатосложный лист раскрывается через 12–16 дней после появления всходов [10].

Результаты наших исследований показали, что в фазе первого тройчатого листа наблюдались насыщенный зеленый цвет и оптимальный тургор семядолей. Общая их биомасса составляла 1,59 г/раст., сухая биомасса – 20,16 % от общей в среднем по сортам.

Согласно литературным данным, после развития 3–5 тройчатых листьев семядоли желтеют, а затем засыхают и опадают [13]. Наши исследования свидетельствуют, что в условиях южной лесостепи семядоли сои функционировали до фазы бутонизации (вторая декада июля). В фазе бутонизации семядоли начинали желтеть, терять тургор, общая биомасса снижалась до 1,33 г при доле сухой биомассы 13,14 % (табл. 1).

Таблица 1

Динамика биохимического состава и сухой биомассы семядолей сортов сои, среднее за 2013–2015 гг.

|

Сорт |

Содержание сырого жира, % |

Содержание общего азота, % |

Биомасса семядолей |

||||||

|

семена перед посевом |

семядоли |

семена перед посевом |

семядоли |

общая, г |

сухая, г |

отношение сухой биомассы к общей, % |

|||

|

сырой жир, % |

отно-ше-ние к семени, % |

азот, % |

отно-ше-ние к семени, % |

||||||

|

Фаза первого тройчатого листа |

|||||||||

|

СибНИИК 315, st. |

17,38 |

2,22 |

12,77 |

6,28 |

2,56 |

40,76 |

1,81 |

0,35 |

19,34 |

|

Эльдорадо |

17,32 |

2,89 |

16,69 |

6,10 |

2,49 |

40,82 |

1,38 |

0,29 |

21,01 |

|

Среднее по сортам |

17,35 |

2,55 |

14,70 |

6,19 |

2,53 |

40,79 |

1,59 |

0,32 |

20,16 |

|

Фаза бутонизации |

|||||||||

|

СибНИИК 315, st. |

17,38 |

1,34 |

7,71 |

6,28 |

0,89 |

14,17 |

1,42 |

0,19 |

13,38 |

|

Эльдорадо |

17,32 |

2,19 |

12,64 |

6,10 |

0,89 |

14,59 |

1,24 |

0,16 |

12,90 |

|

Среднее по сортам |

17,35 |

1,76 |

10,18 |

6,19 |

0,89 |

14,38 |

1,33 |

0,17 |

13,14 |

|

S x |

0,02 |

0,32 |

1,30 |

0,05 |

0,47 |

3,90 |

0,12 |

0,04 |

1,59 |

S – абсолютная ошибка выборочной средней; st. – стандартный сорт

Также снижалось в семядолях и содержание питательных веществ. Так, содержание сырого жира в зерне перед посевом составляло 17,35 %. По мере роста и развития растений масличность семядолей снизилась до 2,55 % в фазе первого тройчатого листа и до 1,76 % в фазе бутонизации, что составило соответственно 14,70 и 10,18 % в фазе по отношению к семени перед посевом.

Содержание общего азота в семени перед посевом наблюдалось на уровне 6,19 %, в последующих фазах произошло его снижение; до 2,53 % в фазе первого тройчатого листа и до 0,89 % в фазе бутонизации, что составило 40,79 и 14,38 % соответственно по отношению к семенам перед посевом.

Сорт Эльдорадо имел более высокую, по сравнению с СибНИИК 315, долю сырого жира в семядолях в процессе развития растений: +3,92 % к стандарту в фазе первого тройчатого листа и +4,93 % к стандарту в фазе бутонизации в среднем за период исследований.

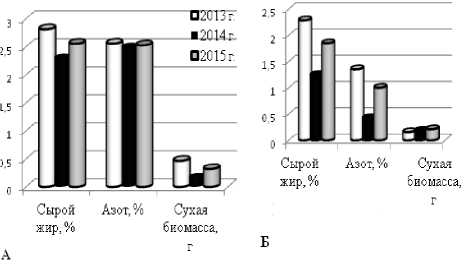

Оценка динамики биохимического состава семядолей по годам свидетельствует о том, что в 2013 г. в семядолях сои наблюдалось максимальное содержание как азота (2,56 и 1,36 % в фазах первого тройчатого листа и бутонизации соответственно), так и сырого жира (2,81 и 2,28 %) (рис. 2). Максимум сухой биомассы семядолей в фазе первого тройчатого листа наблюдался также в 2013 г. (0,47 г), в фазе бутонизации – в 2014 г. (0,19 г).

Рисунок 2 – Динамика биохимического состава семядолей сои в среднем по сортам в зависимости от фенологической фазы и условий года: А – фаза первого тройчатого листа;

Б – фаза бутонизации

В наших исследованиях фаза первого тройчатого листа отмечалась в третьей декаде июня. Данная декада характеризо-61

валась сухой и жаркой погодой: превышение среднемноголетних температур за весь период исследований составило +1,3…+2,2 °С. Отсутствие осадков в указанном периоде отмечено в 2013 и 2015 гг. и 30 % от нормы выпало в 2014 г.

Фаза бутонизации приходилась на вторую декаду июля. Данная декада, напротив, отличалась недобором температур за весь период исследований (-0,2 … -4,5 °С к среднемноголетним данным) на фоне неравномерного распределения осадков (превышение нормы в 2 раза в 2013 г., соответствие норме в 2014 г. и 4 % от нормы в 2015 г.).

Корреляционный анализ показал, что содержание в семядолях как общего азота, так и сырого жира снижалось при увеличении суммы осадков за межфазный период первый тройчатый лист – бутонизация (r = -0,481 и -0,168) (табл. 2). Повышение температуры способствовало интенсивной убыли азота и жира (r = 0,792 и 0,880), что ускоряло отмирание семядольных листьев и вполне согласуется с данными других исследователей [13].

Таблица 2

Сопряженность (r) основных биохимических показателей семядолей сои с климатическими факторами

|

Биохимический показатель семядолей |

Климатический фактор |

Биохимический показатель семядолей |

|||

|

сумма |

содержание |

общая масса |

|||

|

температур |

осадков |

общего азота |

сырого жира |

||

|

Содержание общего азота |

0,880* |

-0,481* |

- |

- |

- |

|

Содержание сырого жира |

0,792* |

-0,168 |

0,893* |

- |

- |

|

Общая биомасса |

-0,376* |

-0,682* |

0,109 |

0,115 |

- |

|

Сухая биомасса |

0,077 |

-0,568* |

0,510* |

0,607* |

0,855* |

* – существенно при Р 05 = 0,180

Общая биомасса семядолей убывала при повышении перечисленных климатических факторов (r = -0,376 и -0,682), сухая биомасса – при обильных осадках (r = -0,568).

В свою очередь, снижение содержания сырого жира в семядолях способствовало снижению содержания общего азота (r = 0,893) и сухой биомассы (r = 0,607). Сопряженность сухой биомассы семядолей с их общей биомассой также прямая высокая (r = 0,855).

Выводы. 1. В условиях южной лесостепи семядоли сои функционировали до фазы бутонизации. В процессе роста и развития растений наблюдалось снижение содержания азота до 14,38 %, сырого жира до 10,18 % по отношению к семени перед посевом, а также доли сухой биомассы семядолей до 13,14 % к их общей массе.

-

2. Содержание в семядолях как общего азота, так и сырого жира снижалось при увеличении суммы осадков за межфазный период первый тройчатый лист – бутонизация. Повышение температуры способствовало интенсивной убыли азота и жира (r = 0,792 и 0,880). Общая биомасса семядолей убывала при повышении перечисленных климатических факторов (r = -0,376 и -0,682), сухая биомасса – при обильных осадках (r = -0,568).

-

3. Уменьшение сырого жира в семядолях способствовало снижению содержания общего азота (r = 0,893) и сухой биомассы (r = 0,607). Сопряженность сухой биомассы семядолей с их общей биомассой также прямая высокая (r = 0,855).

Список литературы Динамика биохимического состава семядолей сои в условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Плешков Б.П. Белки семян зерновых и масличных культур. -М.: Колос, 1977. -312 с.

- Хржановский В.Г. Курс общей ботаники (цитология, гистология, органография, размножение). Учебник для сельскохозвузов. -М.: Высшая школа, 1976. -С. 64, 113, 225.

- Pfeffer W. Investigations about protein granules and the significance of asparagines during seed germination//Jahrb. Wiss. Botany. -8. -Р. 429-574, 1872.

- Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами/Под общ. ред. В.М. Лукомца. Изд. 2-е. -Краснодар, 2010. -328 с.

- Методические рекомендации по определению некоторых физиологических показателей растений пшеницы при сортоизучении/Под общей редакцией В.А. Кумакова -М.: ВАСХНИЛ, 1982. -27 с.

- Беркутова Н.С. Методы оценки и формирование качества зерна. -М.: Росагропромиздат, 1991. -206 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Колос, 1973. -416 с.

- Сорта сельскохозяйственных культур селекции ФГБНУ СибНИИСХ/Отв. ред. И.Ф. Храмцов. -Омск: Вариант, 2015. -154 с.

- Сорта сельскохозяйственных культур селекции ГНУ СибНИИСХ/Отв. ред. Р.И. Рутц. -Омск: Вариант, 2013. -143 с.

- Федотов В.А., Гончаров С.В., Столяров О.В. . Соя в России. -М.: Агролига России, 2013. -432 с.

- Кононенко В.А., Иваченко Л.Е. Активность и множественные формы пероксидазы в семенах сои//Проблемы экологии верхнего Приамурья: сб. науч. тр. под общ. ред. профессора Л.Г. Колесниковой. -Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2009. -С. 56-61.

- Васюкова А.Н. Биохимический состав и питательная ценность соевых проростков//Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции: сб. науч. тр. -Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2014. -С. 10-14.

- Васякин Н.И. Зернобобовые культуры в Западной Сибири. -Новосибирск: ГУП РПО СО РАСХН, 2002. -184 с.