Динамика численности и фенология пауков Araneus diadematus Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae) различных биотопов Алтайского региона

Автор: Волковский Евгений Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (20), 2012 года.

Бесплатный доступ

Стационарный сбор пауков производился в различающихся 11 биотопах на территории Республики Алтай и Алтайского края. В результате определены особенности динамической активности Araneus diadematus. Брачный период вида начинается во II декаде июля и заканчивается во второй декаде августа. После чего прослеживается постепенное исчезновение самцов и впоследствии самок.

Фенология, динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/144153493

IDR: 144153493

Текст научной статьи Динамика численности и фенология пауков Araneus diadematus Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae) различных биотопов Алтайского региона

Пауки – одна из наиболее важных групп членистоногих животных. Возрастающий интерес к их изучению обусловлен немаловажной ролью пауков в жизни биоценозов как естественных регуляторов численности других животных, в том числе многих вредных насекомых [Рябикова, 1985; Романенко, Чередова, 2009], что указывает на потенциальную возможность их использования для ограничения численности нежелательных вредителей растений [Писаренко, Сумароков, 1983]. Некоторые виды пауков имеют узкую пищевую специализацию, но большинство являются полифагами, питаясь представителями почти всех отрядов насекомых.

Использование пауков в качестве агентов биологического метода борьбы с вредными для человека насекомыми представляется достаточно перспективным, так как функциональная реакция пауков на увеличение количества добычи характеризуется резким возрастанием скорости её изъятия. Например, пауки, используя паутину, способны уничтожить количество насекомых, в 50 раз превышающее их пищевые потребности [Riechert, Lockley, 1984].

Для того чтобы иметь возможность оценивать значение пауков для биоценозов, необходимо знать состав фауны, динамику численности и фенологию, по крайней мере массовых видов. В последнее время значительно возросло количество работ по изучению аранеофаун некоторых районов Западной Сибири [Marusik et all, 1996; Романенко, 2007; Волковский, 2010]. В то же время исследований по биологии пауков Западной Сибири, и в том числе – гор Алтая, как и для всей России, все еще недостаточно. Часто данные по сезонной динамике численности и фенологии пауков содержатся в работах более общего характера. Обитание в горах должно оказывать свое влияние на видовой состав и фенологию, так как при изменении высоты меняется целый комплекс факторов: температура воздуха, атмосферное давление, спектральный состав света и т. д. Высота над уровнем моря существенно отражается на жизни всех организмов, в том числе и на сроках появления и развития членистоногих. В связи с этим цель работы – выявление фенологии и динамики численности одного из массовых видов пауков – Araneus diadematus Clerck, 1757, входящего в состав семейства Araneidae.

Araneus diadematus можно отнести к группе полифагов, поскольку по различным литературным источникам вид питается капустной тлей, капустной и репной белянками, капустной молью [Рябикова, 1989].

Araneus diadematus Clerck, 1757 по типу распространения относится к эвритопным видам [Иванов, 1965], распространен на территории всей Голарктики [Platnick, 2011]. Обитает на деревьях и кустарниках, по всей европейской части территории бывшего СССР до Крайнего Севера [Тыщенко, 1971].

На территории Западной Сибири исследуемый нами вид обычен, местами многочисленный и имеет широкое распространение.

A. diadematus в естественных условиях приурочен к лесам разного типа (смешанные и хвойные, колки), где численность экземпляров может колебаться от 30 до 80 % от всего количества представителей семейства Araneidae [Рябикова, 1989]. Пауки натягивают крупные ловчие сети между деревьями, кустарниками, стеблями высоких трав. Днем находятся на сети, только в пасмурную погоду прячутся в убежище, которое представляет собой согнутые и оплетенные паутиной стебли и соцветия травянистых растений, листья деревьев и кустарников.

Исследования проводились на территории Республики Алтай в окрестностях с. Чемал Чемальского района, с. Красноярка Усть-Кокского района, на территории Алтайского края – в окрестностях г. Бийска, с. Солонешное Солонешенского района и в окрестностях горы Бабырган Советского района. В общей сложности было изучено 11 биотопов в течение вегетационных периодов 2003 и 2006 гг. Биотопы отличаются друг от друга особенностями рельефа, составом растительного покрова. Структура растительного покрова является одним из важнейших экологических показателей для пауков. Важную роль в распространении пауков-кругопрядов играет вертикальная структура растительного покрова, поскольку кустарниковый и древесный ярусы используются для строительства ловчих сетей [Трилискаукас, 2008].

В результате проведенных исследований было собрано 249 экземпляров пауков, встречающихся в кустарниковом и древесном ярусах, относящихся к 28 видам десяти семейств. Из них 115 экземпляров принадлежат виду Araneus diadematus Clerck, 1757.

Сборы проводились в следующих биотопах.

В окрестностях с. Чемал Чемальского района Республики Алтай нами были изучены:

– биотоп 1. Зрелый густой сосновый лес с развитым подлеском и хорошо развитым травяным злаковым ярусом (при доминировании папоротника орляка). Средняя высота трав составляет 40 см, проекционное покрытие (п.п.) до 90 %. Кустарниковый ярус в основном представлен караганой. Древесный ярус – зрелыми соснами, имеющими высокую сомкнутость крон (80 %). Лес расположен на незатапливаемом речными водами острове в русле р. Катунь;

– биотоп 2. Разнотравно-злаковый луг с редкими соснами, окруженный зрелым сосновым лесом. Средняя высота довольно густого травянистого яруса 25 см. Кустарниковый ярус представлен единичными кустами караганы и малины, расположенными по краям биотопа. Вся территория находится на горном склоне северо-западной экспозиции;

– биотоп 3. Лесные поляны, которые находятся в лесном массиве, расположенном на западном склоне горы. Имеют относительно густой травостой высотой до 20 см. Кустарниковый ярус отсутствует;

– биотоп 4. Зрелый густой сосновый лес со слаборазвитым подлеском на холмистом ландшафте. Проекционное покрытие травянистого покрова до 50 %, средняя его высота 30 см. Кустарниковый ярус отсутствует;

– биотоп 5. Зрелый сосновый лес с развитым подлеском, с явными следами низового пожара (трехлетней давности) на равнинной части рельефа. Имеет достаточно густой травяной ярус со средней высотой 40 см. Кустарниковый ярус представлен караганой и небольшим количеством подроста сосны.

В окрестностях с. Красноярка Усть-Кокского района нами были изучены:

-

– биотоп 6. Пойменный разнотравно-злаковый луг.

-

– биотоп 7. Там же, пойменный смешанный лес.

На территории Алтайского края мы проводили исследования в следующих биотопах.

В окрестностях г. Бийска изучены:

-

– биотоп 8. Зрелый густой сосновый лес со слаборазвитым подлеском и травяным ярусом. Травянистая растительность редкая, средняя высота 30 см. Кустарниковый ярус представлен небольшим числом кустов караганы;

-

– биотоп 9. Сосново-березовый лес с хорошо развитым кустарниковым и травяным ярусами. Достаточно густой (п.п. 80 %) травяной ярус со средней высотой 40 см. Кустарниковый ярус представлен в основном караганой, малиной, подростом березы и сосны;

-

– биотоп 10. Солонешенский район, в окрестностях с. Солонешное, разнотравнозлаковый луг с отдельными березами и кустарником на вершине горы;

-

– биотоп 11. Советский район, около с. Половинка, гора Бабырган, разнотравнозлаковый луг, где доминирует кострец остролистный.

Биотопы 1–5 находились в окрестностях с. Чемал, биотопы 6 и 7 – в районе с. Красноярка Усть-Кокского района, биотопы 8 и 9 – в окрестностях г. Бийска, 10 биотоп в Солонешенском районе, в окрестностях с. Солонешное и 11 – биотопов – в Советском районе, около с. Половинка, гора Бабырган.

В зависимости от массивности лесного и кустарникового ярусов численность пауков исследуемого вида в различных биотопах может меняться от 30 до 80 % от всех экземпляров сем. Araneidae.

Анализ собранного материала показал, что распределение по биотопам A. diadematus неравномерное. Так, наименьшее количество особей было отмечено на лесных полянах, расположенных в лесном массиве на западном склоне горы (биотоп 3) и в зрелом густом сосновом лесу со слабо развитым подлеском на холмистом ландшафте (биотоп 4). Эти биотопы характеризуются достаточно хорошей прогреваемостью, отсутствием повышенной влажности и слабым накоплением лиственного опада. Малое количество деревьев и кустарников, видимо, создает неблагоприятные условия для исследуемого вида, поскольку ограничивает количество возможностей для создания ловчей сети.

Наибольшее количество экземпляров A. diadematus нами было отловлено в лесных биотопах, при этом, несмотря на различный состав древесного яруса, колебание численности исследуемого вида пауков незначительно. В то же время влажность для A. diadematus не является жестким лимитирующим фактором, поскольку вид встречается в достаточно больших количествах на островном биотопе (биотоп 1), который, благодаря своему географическому расположению, обладает высокой степенью влажности, также некоторые экземпляры встречались в сетях, расположенных прямо над водой [Рябикова, 1989].

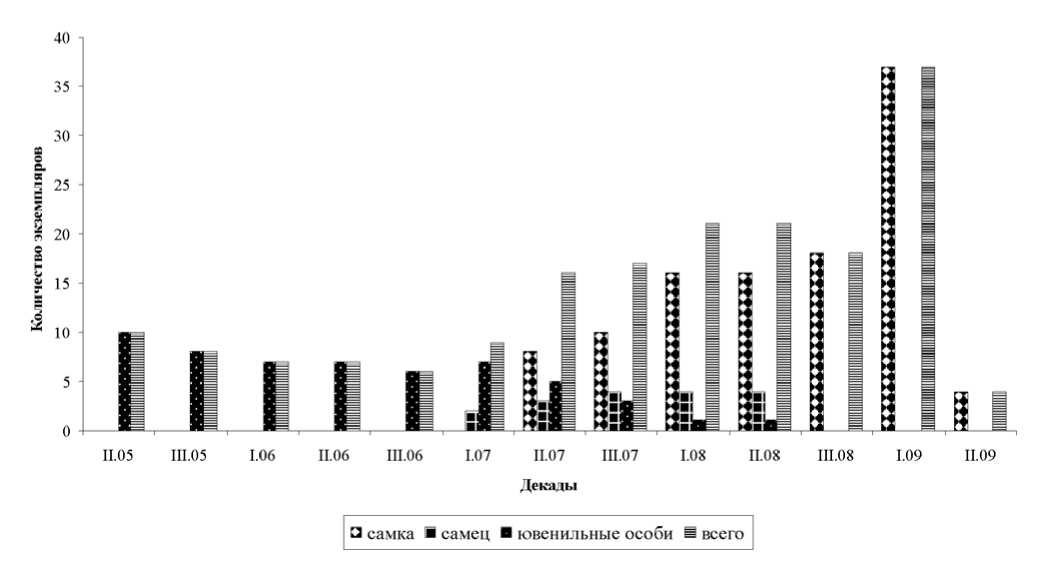

Благодаря характерной окраске и форме тела, ювенильные особи определяются достаточно достоверно, благодаря чему можно проследить динамическую активность вида в течение всего вегетационного периода. С начала вегетационного периода и до третьей декады июня популяция состоит только из неполовозрелых особей разного возраста (рис.). До половозрелости у самок проходит 7–8 линек, а у самцов – 6–7 [Рябикова, 1989]. Начиная с третьей декады августа ювенильные особи в наших сборах больше не отмечались. При этом динамическая активность ювенильных особей в течение вегетационного периода колеблется. Так, наибольшее их количество отмечается во второй декаде мая, после чего наблюдается некоторое снижение численности, и в течение первых двух декад августа их количество составило лишь по 1 экземпляру.

Рис. Динамика численности и фенология Araneus diadematus

Начиная с первой декады июля появляются половозрелые самцы. При этом количество самцов незначительно увеличивается вплоть до второй декады июля, после чего они совсем пропадают и далее в наших сборах не отмечались.

Динамическая активность самок в значительной степени отличается от поведения самцов. Так, половозрелые самки появляются во второй декаде июня и отмечаются в наших сборах вплоть до второй декады сентября, при этом их численность увеличивается по нарастающей. Резкое увеличение количества экземпляров отмечается в промежутке между третьей декадой августа и первой декадой сентября, в результате чего пик динамической активности самок наблюдается в первой декаде сентября. Далее во второй декаде сентября наблюдается резкое снижение количества самок.

Таким образом, по результатам наших сборов видно, что в начале вегетационного периода активны только ювенильные особи, которые зимуют в коконах или на ранних стадиях личиночного развития [Рябикова, 1989]. Самцы становятся половозрелыми в первой декаде июля, на декаду позже созревают самки. С появлением половозрелых самок во второй декаде июля наступает брачный период, который длится в течение четырех последующих декад и заканчивается во второй декаде августа, в отличие от Новосибирской области, где половозрелые самки встречаются уже во второй декаде июня [Рябикова, 1989]. Возможно, подобное явление связано с более суровыми климатическими условиями Новосибирской области, за счет чего и половое созревание происходит раньше. После этого самцы больше в наших сборах не отмечались. В это же время исчезают и ювенильные особи. До конца вегетационного периода активны только половозрелые самки, которые, видимо, создают коконы, и в первой декаде сентября наблюдается пик активности самок, вышедших после откладки яиц. Забота о потомстве у представителей семейства Araneidae длится в течение первых нескольких дней, чем и объясняется большое количество самок в первой декаде сентября, которые начинают активно перемещаться после окончания периода заботы о потомстве [Тыщенко, 1971]. В результате чего отмечается пик их динамической активности, во второй же декаде численность самок резко снижается.

Таким образом, в результате проведенного исследования на различающихся лесных и луговых биотопах в окрестностях села Чемал Чемальского района, с. Красноярка Усть-Кокского района Республики Алтай и на территории Алтайского края в окрестностях г. Бийска, с. Солонешное Солонешенского района и в окрестностях горы Бабырган Советского района нами были выявлены 28 видов пауков из десяти семейств, обитание которых связано с кустарниковым и древесным ярусами. Установлены периоды активности различных фаз полового созревания Araneus diadematus .