Динамика формирования пигментного фонда и рост ели в березняке черничном при онтогенезе древостоя

Автор: Зарубина Лилия Валерьевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение особенностей роста и динамики накопления фотосинтетических пигментов у подроста ели в березняках черничных разного возраста. Описана методика и приведена краткая характеристика объектов исследования.

Березняк черничный, подрост ели, фотосинтетические пигменты, светособирающий комплекс, хлорофиллбелковый комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14998843

IDR: 14998843 | УДК: 630*161.4:630*181

Текст научной статьи Динамика формирования пигментного фонда и рост ели в березняке черничном при онтогенезе древостоя

Введение. На Европейском Севере масштабное вовлечение в прошлом столетии хвойных лесов в промышленную эксплуатацию сплошными концентрированными рубками привело к формированию на больших площадях производных лиственных лесов [1]. По данным учета лесного фонда Архангельской области к 2000 г. из общей площади лесов 20,1 млн. га лиственными лесами в области было занято около 20 % всей лесопокрытой площади или 3,9 млн. га, в том числе березовыми – 3,61 млн. га. Среди березняков преобладающим типом являются черничники свежие – 65,9 % [2].

Многочисленные исследования в разных регионах [3, 4] показывают, что под пологом лиственных лесов имеется молодняк ели в количестве (более 10–16 тыс./ га), достаточном для того, чтобы в будущем обеспечить ее господство в составе формирующегося древостоя.

В то же время, несмотря на высокую продуктивность березняков, под их пологом имеется количество подроста ели (более 5 тыс. экз. на 1 га) достаточное для того, чтобы обеспечить ее господство в составе формирующихся древостоев при условии создания для нее благоприятных экологических условий [4].

Многие ученые отмечают успешное предварительное возобновление ели на первых этапах формирования производных лесов и связывают его с достаточно высокой теневыносливостью этой древесной породы [5]. Однако при дальнейшем формировании березового древостоя уменьшение проникающего под полог света и тепла приводит к ухудшению состояния ели, сокращению ее популяции. Поэтому изучение особенностей формирования подроста ели на разных возрастных этапах формирования березового древостоя, в определенной мере, позволит решить практические вопросы по сохранению ели как резерва для восстановления коренных еловых древостоев. Основной причиной слабого роста ели в березняках является то, что корни березы обладают большей энергией роста по сравнению с хвойными породами. На участках с одинаковым качеством лесорастительных условий корневая система березы гуще, и она проникает в почву глубже, чем корневая система хвойных деревьев, вытесняя ее в верхние горизонты. При одновременном поселении с хвойными породами береза быстрее осваивает почву и быстрее восстанавливает листовой аппарат. К 30-летнему своему возрасту, береза развивает корневую систему, значительно превосходящую корневую систему сосны, лиственницы и ели. Вследствие этого верхние слои почвы остаются перегруженными ее корнями. Глубокое и более активное горизонтальное распространение корневых систем березы в сравнении с елью и другими хвойными породами создает превосходящий отток влаги из почвы в березу, препятствует формированию корней хвойных [6].

Корни являются не только органом снабжения растений питательными веществами и водой, но и местом синтеза весьма сложных специфических веществ, таких как пигменты, некоторые фитогормоны, нуклеопротеиды, аминокислоты и др. [7]. Пигменты зеленого листа служат фотосенсибилизаторами лучистой энергии, индикаторами условий местопроизрастания растения, его возрастной динамики.

Изучению пигментного комплекса у древесных растений посвящено значительное число публикаций. Интерес к данной проблеме вызван особой ролью хлорофилла и каротиноидных пигментов зеленого листа в связи с их участием в фотосинтезе в качестве главных фоторецепторов. Считается, что уровень концентрации зеленых и желтых пигментов в фотосинтезирующих органах растения может быть использован в качестве индикатора, определяющего потенциальную фотосинтети- ческую продуктивность вида и его реакцию на динамику факторов внешней среды, степени адаптации к меняющимся экологическим условиям, скорости ассимиляции атмосферного углерода [8]. В связи с этим определенный интерес представляло изучение динамики накопления хлорофилла и каротиноидных пигментов в хвое подроста ели при онтогенезе березняка черничного на разных стадиях его формирования, изучение особенностей их сезонной динамики. На Севере такие исследования до последнего времени не проводились.

Цель исследования состояла в изучении динамики формирования фонда фотосинтетических пигментов и роста подроста ели при возрастной (сукцессионной) смене березняка черничного.

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в 2004—2005 гг. в Архангельской области на стационарных объектах Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства «Ломовое» и «Холмогорская», дополнительные исследования – на временных пробных площадях. Объектом исследований являлся подрост ели (Picea abies Karst. (Pinacea) в березняке черничном (Betuletum myrtillosum) разного возраста (табл.1).

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика исследуемых участков

|

Древостой |

Подрост |

|||||||

|

состав |

средние |

полнота |

бонитет |

общий запас, м3/ га |

состав |

кол- во, тыс. экз./га |

высота, м |

|

|

Н, м |

Д, см |

|||||||

|

1-летняя вырубка |

||||||||

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

8Е2Б |

2,6 |

1,48 |

|

8- летний березняк |

||||||||

|

10Б |

4,3 |

3,1 |

1,0 |

II |

23 |

10Е |

1,9 |

0,43 |

|

13- летний березняк |

||||||||

|

9Б1Ос |

4,8 |

2,6 |

1,0 |

III |

20 |

10Е |

2,7 |

0,55 |

|

23- летний березняк |

||||||||

|

9Б1Е+Ос |

10,9 |

6,2 |

0,95 |

III |

61 |

10Е |

3,1 |

0,61 |

|

33- летний березняк |

||||||||

|

8Б2Ос1Е |

12,3 |

10,8 |

0,92 |

III |

108 |

10Е |

3,3 |

0,73 |

|

53- летний березняк |

||||||||

|

7Б3Ос |

16,1 |

14,2 |

0,89 |

IV |

132 |

10Е |

3,6 |

0,72 |

|

65- летний березняк |

||||||||

|

7Б3Ос+С |

15,3 |

18,1 |

0,81 |

IV |

170 |

7Е3Б |

5,2 |

1,86 |

|

80- летний березняк |

||||||||

|

6Б3Е1Ос |

18,7 |

22,3 |

0,70 |

IV |

208 |

8Е2Б |

6,2 |

2,21 |

Закладка пробных площадей велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 [9]. Перечёт подроста проводился методом пробных площадей (ПП) с учётом требований ГОСТ 16128-70 [10]. Освещённость внутри древостоев измерялась в период полного облиствения березы и осины в конце июня — в июле на высоте 1,5 м с помощью двух люксметров Ю-116М по 35—40 постоянным точкам в околополуденные часы (13 час.) одновременно в лесу и на открытом месте [11]. Содержание пигментов в хвое подроста ели изучалось в экстрактах из свежих листьев спектрофотометрическим методом на СФ-46М ленинградской фирмы «ЛОМО» [12], содержание хлорофилла в светособирающем и хлорофилл-белковых комплексах фотосистем I и II энергопреобразующей системы хлоропластов – по методике А.Б. Рубина [13].

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования светового режима на изучаемых нами объектах показали, что наибольшее количество света еловый подрост получает на свежих вырубках и в 1–8-летних березняках, когда возобновляющиеся лиственные породы для подроста еще не создают серьёзного верхнего отенения. В 13-летних березовых насаждениях береза и осина уже начинают оказывать подросту ели определенную конкуренцию за солнечную радиацию. В около-полуденные часы ясных безоблачных дней июня—июля в условия северотаёжной подзоны под полог такого насаждения проникает около 65 % приходящей к кронам верхнего полога солнечной радиации. При дальнейшем разрастании и укреплении эдафических позиций, береза и осина начинают вытеснять ель во второй ярус, где условия для ее возобновления и роста становятся благоприятными. Продолжительность дневного освещения для подпологовой ели значительно сокращается. Уже к 23-летнему возрасту березы в дневное время под полог проникает не более 10– 12 % приходящей солнечной радиации. Установлено [11], что для формирования перспективного подроста ели необходимый минимум освещенности не должен опускаться ниже 25–40 %. В березняках старшего возраста, несмотря на некоторое возрастание изреженности крон полога, световые условия для подпологовой ели остаются неблагоприятными и не способствуют ее нормальному росту и развитию [14].

Пигменты, как составная часть фотосинтетического аппарата, учеными часто используются в качестве диагностического показателя для определения реакции растений на воздействия внешней среды, для оценки их продуктивности и количественного фотосинтетического связывания атмосферного углерода [8, 15].

Функциональное состояние ассимиляционного аппарата зависит не только от освещенности и температурного режима местообитания, но и от многих других внешних и внутренних факторов и, прежде всего, от наличия в листе фотосинтетических пигментов. Прямыми опытами А.А. Красновским (1974) доказано сильное форматирующее действие света на внутренние механизмы, обеспечивающие нормальную работу фотосинтезирующей клетки и активную работу ее пигментной системы [16].

В области низкой освещенности количество зеленых пигментов в листе увеличивается линейно с повышением освещенности, а в области высокой освещенности и при похолодании – уменьшается. Считается, что причиной снижения концентрации пигментов у деревьев при повышенной освещенности и похолодании является деградация внутренней структуры пластид и молекул хлорофилла [17]. Однако, вследствие увеличения ассимилирующей массы, общее содержание пигментов у деревьев в условиях хорошей освещенности всегда выше, чем на затененных участках.

Исследования фонда фотосинтетических пигментов у подроста ели при онтогенезе березняка черничного показали (табл. 2), что наименьшая концентрация зеленых пигментов в его хвое содержится на однолетней вырубке (0,40 мг хлорофилла а и 0,15 мг хлорофилла b на 1 г свежей хвои) и соответствует максимальной освещенности. Это в 1,5–2 раза меньше, чем в спелом березняке. По мере поселения и разрастания на вырубке березы в результате ухудшения световых условий концентрация пигментов в хвое подроста ели начинает постепенно увеличиваться. Уже в 23-летнем возрасте березняка концентрация зеленых пигментов в хвое ели значительно повышается и становится на 29 % выше, чем у подроста на однолетней вырубке. Особенно активно в этот период накапливается хлорофилл b.

Таблица 2. Динамика накопления пигментов у подроста ели при возрастном формировании березняка черничного

|

Возраст березового древостоя, лет |

Пигменты, мкг |

|||||||

|

хлорофилл а |

хлорофилл b |

а+ b |

а: b |

каротиноиды |

ССК |

ХБК |

ССК ХБК |

|

|

1 |

395 |

120 |

515 |

3,29 |

110 |

264 |

251 |

1,05 |

|

8 |

400 |

156 |

556 |

2,56 |

140 |

343 |

213 |

1,61 |

|

13 |

420 |

168 |

588 |

2,50 |

150 |

370 |

218 |

1,70 |

|

23 |

450 |

200 |

650 |

2,25 |

150 |

440 |

210 |

2,10 |

|

33 |

550 |

225 |

775 |

2,44 |

120 |

495 |

280 |

1,77 |

|

53 |

670 |

260 |

930 |

2,58 |

120 |

572 |

358 |

1,60 |

|

65 |

718 |

295 |

1013 |

2,43 |

135 |

649 |

364 |

1,79 |

|

80 |

700 |

290 |

990 |

2,41 |

121 |

638 |

352 |

1,89 |

Наблюдаемое в этот период снижение в хвое отношения Хл.а/Хл.b (с 3,2–3,0 до 2,4–2,5) указывает на ослабление позиций ели по отношению к сопутствующим породам и ухудшение ее жизненного состояния, обуславливаемое недостатком световой энергии, а также возможной переориентацией метаболических процессов с синтеза клетчатки на биосинтез дополнительного количества пигментов, необходимых для улавливания рассеянной радиации. При дальнейшем увеличении возраста березы содержание хлорофилла у подроста ели продолжает увеличиваться. Максимальное количество пигментов в хвое ели накапливает в спелых березняках. В 53-летнем березняке у подроста ели в однолетней хвое содержится 650–690 мкг хлорофилла а и 250–295 мкг хлорофилла b. Увеличение возраста березы до 80 лет уже мало влияет на концентрацию зеленых пигментов у подроста ели. Это можно объяснить тем, что недостаток света и тепла в спелых древостоях ингибирует у ели дыхание корней, снижая их энергетический потенциал.

Также нами были проведены расчеты компонентов энергопреобразующего комплекса пластид (светособирающего и хлорофиллбелковых комплексов фотосистем I и II) у подроста ели на разных стадиях формирования березняка черничного и соотношений между ними (ССК:ХБК). Интерес к проведению таких расчетов обусловлен тем, что была установлена обратная статистически значимая закономерность между продуктивностью растения и величиной отношения ССК:ХБК в его ассимилирующих органах. Отмечается, что чем выше значение этого отношения, тем менее продуктивным является вид и сорт растения и тем меньше мембранных комплексов электротранспортной сети содержится в его клеточных структурах [13].

Наши расчеты показали, что в 1–8-летних березняках подрост ели, несмотря на низкое содержание пигментов, имеет самую высокую интенсивность фотосинтеза. Отношения ССК:ХБК у подроста в насаждениях такого возраста не превышают 1,05–1,60. Начиная с 13-летнего возраста березы в связи с ухудшением световых условий отношения между светособирающим и хлорофилл-белковыми комплексами у подроста повышаются до 1,77–2,10, что может свидетельствовать об утрате подростом лидирующих позиций. В 53–80-летних березняках интенсивность фотосинтеза у подроста ели, несмотря на высокое содержание пигментов, самая низкая. Отношения между светособирающим и хлорофилл-белковыми комплексами самые высокие (2, 17). Фонд каротиноидных пигментов у подроста ели при онтогенезе березняка черничного меняется мало. Это связано, видимо, с необходимостью по- стоянной защиты хлорофилла от неблагоприятных внешних воздействий: от яркого солнечного освещения в летний период и низких температур в зимний период.

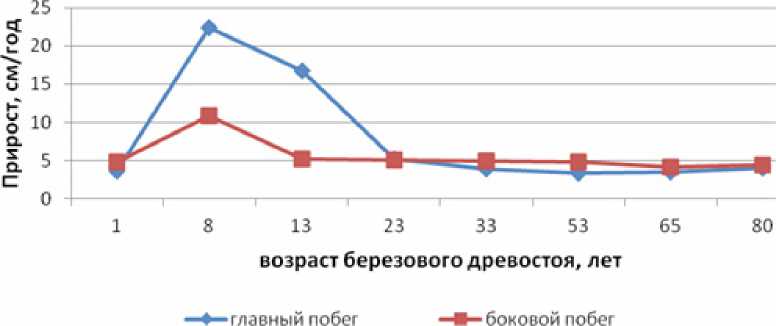

Обусловленность жизненного состояния от световых условий у подроста ели проявилась и в скорости роста главного и бокового побегов (рис. 1).

Рисунок 1. Прирост главного и бокового побегов у подроста ели в березняках черничных разного возраста.

Известно, что появившись под пологом насаждений, молодые елочки с раннего возраста приспосабливаются к ограниченному режиму почвенного и светового питания и в соответствии с ними формируют свой прирост. Об этом свидетельствуют и наши исследования. Как видно из рисунка 1, обусловленность состояния светового режима в изучаемых насаждениях от их возрастного состояния у подроста ели проявилась в скорости роста в высоту и величине биометрических характеристик. Результаты исследований показали, что у подроста средней высоты прирост в высоту в березовом насаждении в зависимости от его возраста изменяется от 22,4±0,3 см до 3,5±0,5 см. Величина прироста боковых побегов также изменяется, но при более низких абсолютных значениях (от 10,9±3,6 см до 4,4±0,5 см). Максимальный прирост в высоту подрост ели имеет в 8-летнем возрасте. В 13-летнем березняке, несмотря на относительно благоприятные для ели экологические условия, прирост верхушечного и боковых побегов у подроста ели по сравнению с 8-летним насаждением оказывается несколько замедленным. Но особенно медленно подрост ели растет под пологом спелых и перестойных насаждений, где конкуренция за свет и элементы питания со стороны лиственных пород наиболее выражена. Уже при достижении березняком 23-летнего возраста ежегодный прирост верхушечного побега у ели не превышает 5,6 см. Дальнейшее увеличение возраста березы уже слабо влияет на рост ели. В 65-летнем березняке черничном у среднего подроста среднепериодический прирост в высоту снижается до 3,5±0,18 см, прирост боковых побегов до 4,1±0,16 см.

Заключение. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что самые низкие концентрации хлорофилла и каротиноидных пигментов в хвое подроста ели в березняке черничном содержатся в начальные периоды формирования его на вырубке. В это время подрост ели имеет наибольшую продуктивность по созданию органического вещества (углеводов). На это указывают и наиболее низкое отношение ССК:ХБК в хлоропластах. Начиная с 13-летнего возраста березы, когда световые условия для подроста постепенно начинают ухудшаться в связи с образо- ванием верхнего оттеняющего полога, в его хвое происходит достаточно быстрое возрастание концентрации, как хлорофилла, так и каротиноидных пигментов. При дальнейшем увеличением возраста березы фонд фотосинтетических пигментов в хвое подроста уже слабо увеличивается, достигая максимальных значений при достижении березой возраста спелости. Следовательно, в берёзовых насаждениях более молодого возраста (8—13 лет) ель обладает повышенной способностью к ассимиляции СО2 и созданию органического вещества, чем в насаждениях более старших возрастов. Это подтверждается более активным ростом подроста ели в высоту.

Список литературы Динамика формирования пигментного фонда и рост ели в березняке черничном при онтогенезе древостоя

- Мелехов, И.С. Леса Архангельской и Вологодской области/И.С. Мелехов, В.Г. Чертовской, Н.А. Моисеев//Леса СССР. Т.1. -М.: Наука, 1966. -С. 78-156.

- Трубин, Д.В. Динамика и перспективы лесопользования в Архангельской области/Д.В. Трубин, С.В. Третьяков, С.В. Коптев//Архангельск: АГТУ, 2000. -96 с.

- Побединский, А.В. Рациональное использование лесных богатств России/А.В. Побединский//Лесное хоз-во. -2002. -№6. -С. 2-5.

- Вялых, Н.И. Способы рубок главного пользования и лесовозобновление на Европейском Севере (Материалы финско-российского семинара по лесовосстановлению. Финляндия, Вуокатти, 28.92.10. 1998)/Н.И. Вялых//Бюллетень НИИ леса. Финляндия, 2000. -С. 25-31.

- Дружинин, Ф.Н. Надземная фитомасса подпологовой ели после комплексных рубок/Ф.Н. Дружинин//Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. -2012. -№3. -С. 19-24.

- Бобкова, К.С. Еловые леса // Биопродукционный процесс в лесных экосистемах Севера / Бобкова К.С.// СПб. :Наука, 2001. - С. 52-68.

- Зарубина, Л.В. Влияние прореживания и азота на сезонную динамику дыхания корней сосны и ели/Л.В. Зарубина, В.Н. Коновалов//Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. -2016. -№1. -С 100-115.

- Тужилкина, В.В. Хлорофилловый индекс и ежегодный сток углерода в еловые фитоценозы/В.В. Тужилкина, К.С. Бобкова//Биопродукционный процесс в лесных экосистемах. -СПб.: Наука, 2001. -С. 203-207.

- ОСТ 56-69-83. Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки. -М.: ЦБПТИ Гослесхоза СССР, 1984. -60 с.

- ГОСТ 16128-70. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. -М.: Изд-во стандартов, 1971. -23 с.

- Алексеев, В.А. Световой режим леса/В.А. Алексеев. -М.: Наука, 1975. -280 с.

- Шлык, А.А. Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев/А.А. Шлык//Биохимические методы в физиологии растений. -М.: Наука, 1971. -С. 154-169.

- Рубин, А.Б. Регуляция первичных стадий фотосинтеза при изменении физиологического состояния растений/А.Б. Рубин, П.С.Венедиктов, Т.Е.Кренделева//Фотосинтез и продукционный процесс. -М.: Наука, 1988. -С. 29-39.

- Зарубина, Л.В. Эколого-физиологические особенности ели в березняках черничных/Л.В. Зарубина, В.Н. Коновалов//Архангельск: С(А)ФУ, 2014. 378 с.

- Цельникер, Ю.Л. Хлорофилловый индекс как показатель годичной аккумуляции углерода древостоями леса/Ю.Л. Цельникер, И.С. Малкина//Физиология растений -1994. -Т. 41. Вып. 3. -С. 325-330.

- Красовский, А.А. Преобразование энергии света при фотосинтезе. Молекулярные механизмы/А.А. Красовский//XXIX Баховские чтения. -М.: Наука, 1974. 64 с.

- Ходасевич, Э.В. Фотосинтетический аппарат хвойных/Э.В. Ходасевич//Минск: Наука и техника, 1982. -199 с.