Динамика формирования профессионально важных качеств будущих юристов в системе высшего профессионального образования

Автор: Приходько Евгения Михайловна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Академическая интеграция

Статья в выпуске: 4 (77), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности формирования профессионально важных качеств студентов юридических вузов. Профессионально важные качества понимаются как сложное комплексное психическое образование, система функциональных, операциональных и личностных компонентов, имеющих динамическую структуру с функциональными зависимостями. Автор исходит из того, что развитие и формирование профессионально важных качеств личности в условиях учебной деятельности студента в вузе является результатом развития структуры самосознания, а именно профессионального самосознания (ПС) личности. На основе профессионального самосознания, а также на основе активного самопознания и самовоспитания студента развиваются профессионально важные личностные качества, которые и обеспечивают профессиональное развитие и формирование личности будущего специалиста. Анализируются теоретические подходы к данной проблеме, выявляются уровни развития профессионально важных качеств. Для решения поставленных задач использовались такие научные методы как теоретический анализ, обобщение и интерпретация научных данных, имеющихся в психологической науке по изучаемой проблеме, сравнительный анализ, моделирование. В статье приводятся результаты диагностики сформированности профессионально важных качеств будущих юристов в процессе получения высшего образования. Выделены структурные компоненты профессионально важных качеств: профессиональное самосознание, ценностные ориентации, профессиональная компетентность, осознание престижа профессии, которые интерпретируются как внутренние психолого-акмеологические факторы их успешного формирования. На основе выделенных компонентов разработана психолого-акмео-логическая структурная модель формирования профессионально важных качеств будущего юриста, а также теоретическая модель их развития, основанная на равномерном, поступательном развитии всех структурных компонентов. По итогам исследования подтвердилось, что профессиональное самосознание является системообразующим компонентом всей структуры психологической готовности студентов к профессиональной деятельности.

Профессионально важные качества, будущий юрист, профессиональное самосознание, мотивационная структура учебной деятельности, профессионализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147137077

IDR: 147137077 | УДК: 37.01:378:34 | DOI: 10.15507/Inted.077.018.201404.091

Текст научной статьи Динамика формирования профессионально важных качеств будущих юристов в системе высшего профессионального образования

Современный этап развития общества предъявляет к деятельности профессионалов, а также к работе высших учебных заведений, занятых их подготовкой, принципиально новые требования. Система подготовки специалистов в масштабах страны в целом определена спецификой конкретной профессиональной области. Однако связь между вузами и сферой деятельности выпускников не всегда надежна. Молодому специалисту после окончания высшего учебного заведения требуется, как правило, еще немало времени, чтобы адаптироваться к условиям профессиональной деятельности [1, с. 22]. Возникает необходимость формирования и развития профессионально важных качеств (ПВК) личности, от которых зависит готовность будущего специалиста к выполнению профессиональной деятельности.

Несмотря на то, что адаптация к условиям работы на конкретных местах происходит на базе основного багажа знаний и умений, приобретаемых в вузе, значительную роль играет наличие у молодого специалиста профессионально важных качеств личности, которые понимаются как сложное комплексное психическое образование, сплав функциональных, операциональных и личностных компонентов, имеющих динамическую структуру с функциональными зависимостями (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, В. Д. Шадриков).

В связи с тем, что процесс формирования профессионально важных качеств непосредственно связан с реальным развитием будущего юриста в условиях профессиональной подготовки в вузе, проанализируем данный процесс с учетом его жизнедеятельности.

В исследовании приняли участие 300 студентов Саратовской юридической академии. Опираясь на результаты целенаправленного изучения процесса формирования профессионально важных качеств, а также на итоги проведенной диагностики в развитии профессионально важных качеств было выделено три уровня: низкий, средний и высокий, которые содержат особенности подготовленности к будущей профессиональной деятельности. Выделение вышеназванных уровней развития позволяет раскрыть динамику формирования профессионально важных качеств как движение внутри одного из уровней, так и переключение с одного уровня на другой [3, с. 94]. Движение личности будущего юриста внутри одного из уровней сопровождается интериоризацией и субъективизацией позиции. В результате вся система отношений становится не только личностно окрашенной, но и реализуется в активной деятельности субъектов [4]. Переключение же с одного уровня на другой количественно и качественно меняет параметры, характеризующие степень выраженности факторов, влияющих на процесс формирования профессионально важных качеств.

Особенности формирования профессионально важных качеств анализировались в развитии с I по V курсы: выявлялись движущие силы развития, основные противоречия, характерные для процесса профессионального обучения в вузе. Для изучения профессионально важных качеств рассматривали, как происходит его развитие от I к V курсу внутри каждого отдельного взятого уровня. Распределение студентов в соответствии с выделенными уровнями осуществлялось, опираясь на данные проведенных методик следующим образом.

-

1. Вычислялся средний балл по каждому показателю внутри каждого фактора для каждого будущего юриста.

-

2. Вычислялся средний балл по каждому фактору для каждого будущего юриста.

-

3. Вычислялся средний балл по каждому показателю внутри факторов для всей выборки.

-

4. Вычислялся средний балл по каждому фактору для всех будущих юристов.

-

5. Применяя способ интервального оценивания показателей вариационного ряда (по доверительному интервалу среднего арифметического значения выборки), определяли верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала, который указывал на то, что показатели, лежащие в пределах этого интервала, можно оценить как средние, показатели, лежащие ниже интервала, – как ниже среднего (или низкие), показатели, лежащие выше интервала, – как выше среднего (или высокие).

К низкому уровню сформированности профессионально важных качеств были отнесены будущие юристы, показатели которых оказались ниже вычисленного доверительного интервала, к среднему – студенты, получившие баллы в пределах доверительного интервала, к высокому – будущие юристы, показатели которых лежали выше вычисленного доверительного интервала среднего арифметического. Для подтверждения выявленных особенностей использовались наиболее характерные высказывания и суждения будущих юристов о себе, представленные ими в сочинениях, беседах, а также по данным наблюдений.

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные результаты по тесту Р. Кеттелла являются следствием сформи-рованности у студентов всех курсов неадекватного образа профессионала-юриста и стремления к его достижению. Так как знания о профессии и о профессионале, являющиеся одним из важнейших факторов становления профессионального самосознания (ПС) будущих юристов, обладают регулирующей функцией [5, с. 7], то неверное представление об образе профессионала задает неверный вектор развития личностных качеств студентов, что находит отражение в творческом компоненте ПС (саморазвитие, самосовершенствование).

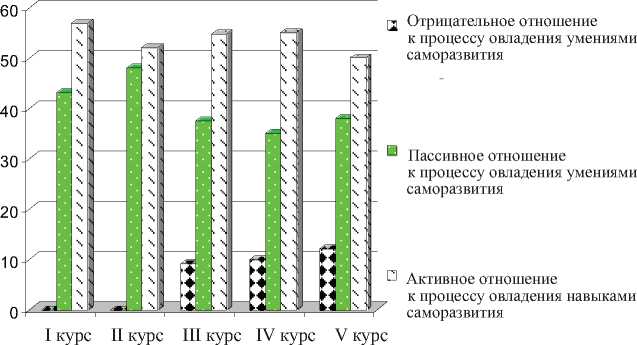

Еще одним диагностируемым показателем творческого компонента профессионального самосознания было стремление студентов к самосовершенствованию и саморазвитию в профессиональном плане. Проведенная с этой целью анкета Н. Т. Селезневой «Самооценка уровня проектирования, моделирования и регуляции самосовершенствования: личного и профессионального» показала, что существует определенная динамика развития этих уровней. Так, студенты I курса показали большей частью (57 %) активное отношение к процессу овладения умениями саморазвития и 43 % – пассивное отношение. На II курсе намного снижается активное отношение (52 %) и возрастает пассивное (до 48 %). У студентов III курса активное отношение к процессу овладения умениями самосовершенствования составило 55 %, а вот число пассивных уменьшилось до 37 % за счет появления студентов с отрицательным отношением к данному процессу (8 %). На IV курсе немного увеличивается процент студентов, показавших отрицательное отношение к приобретению умений самосовершенствования (9 %), а на V – возрастает до 11 % и уменьшается количество студентов с активным отношением (48 %).

Можно предположить, что незначительное преобладание активного над пассивным отношением к процессу овладения умениями саморазвития у студентов I курса сменяется практически равными долями этих отношений у студентов II курса, а затем на последующих курсах наблюдается тенденция к уменьшению пассивного отношения за счет появления отрицательного, которое постепенно возрастает с каждым курсом (рисунок).

Таким образом, на основе полученных результатов можно говорить о наличии у студентов всех курсов желания личностно-профессионального самосовершенствования и саморазвития. Однако неадекватный образ профессионала задает изначально неверный вектор данными процессам, что находит отражение в характере развития их профессионально важных личностных качеств.

Обращаясь к особенностям когнитивного компонента ПС студентов, необходимо отметить, что чем раньше сформируется адекватное знание об избранной профессии, тем больше вероятности в эффективной самореализации лично- сти [2]. Однако полученные нами данные указывают на несформированность у студентов всех курсов четких представлений о профессиональной деятельности юриста и требованиях, предъявляемых его личности.

Динамика самооценки уровня проектирования, моделирования и регуляции самосовершенствования: личного и профессионального (по Н. Т. Селезневой) у студентов юридического факультета, %

Это подтверждают результаты анкетирования на тему «Какими качествами должен обладать юрист-профессионал?». Выявилось, что большая часть студентов на всех курсах (I курс – 71 %, II курс – 64 %, III курс – 61,5 %, IV курс – 46 %, V курс – 42 %) показала низкую степень осведомленности о ПВК юриста. Степень осведомленности повышается на IV и V курсах, хотя и незначительно.

Полученные результаты исследования осведомленности студентов-юристов о ПВК и представленные выше результаты исследования тенденций их личностного развития позволили сделать вывод о низком уровне (I–III курсы) и среднем уровне (IV–V курсы) развития когнитивного компонента профессионального самосознания большинства студентов.

Благодаря знаниям о выбранной профессии, студенты производят оценку собственных знаний, личностных качеств, прогнозируют успешность предстоящей деятельности. Анализ проведенной методики «Самооценка деловых и личностных качеств юриста» позволил оценить ха- рактер развития следующего показателя когнитивного компонента ПС – самооценку себя как профессионала. Самооценку студентами своих профессионально важных качеств можно определить как адекватную. Этот вывод следует из того, что полученные оценки не противоречат выявленным особенностям личностных качеств студентов по тесту Р. Кеттелла.

Значения самооценок студентов постепенно повышаются с каждым курсом от уровня «развиты в небольшой мере» (I–III курсы) до «развиты в достаточно большой мере» (IV–V курсы).

Интерес представляют качества, получившие наиболее низкие и высокие баллы. Так, на всех курсах наиболее нес-формированными качествами признаны нестандартность мышления (5,2 балла), инициативность (5,8 балла), организаторские способности (5,2 балла), проницательность (4,8 балла). Низкие значения самооценок также отмечаются у студентов младших курсов (эмоциональная устойчивость – 4,6 балла); у студентов II–IV курсов (гуманизм – 4,7 балла).

По мнению студентов всех курсов, наиболее сформированными, у них являются такие качества, как ответственность (7,3 балла); целеустремленность (6,9 балла). К ним прибавляются также: на младших курсах – стремление к истине и торжеству справедливости (7 баллов) и энергичность (8 баллов); на III курсе – способность к работе (6,8), на старших курсах – трудолюбие (6,5 балла), настойчивость (8,3 балла) и такт (6 баллов).

Таким образом, наиболее несформиро-ванными являются качества, необходимые для осуществления реконструктивной (интуиция, мышление, общий и специальный интеллект), организационной (организаторские способности в общении с людьми) и коммуникативной (эмоциональная устойчивость) деятельности. Относительно наиболее сформированных качеств нужно отметить следующую тенденцию: на младших курсах студенты высоко оценивают у себя необходимые в социальной деятельности юриста качества (стремление к истине и торжеству справедливости, ответственность), на старших курсах эти качества по сформированности уходят на второй план, а на первый план выходят качества, указывающие на рост их рационализма (трудолюбие, настойчивость, способность достигать поставленной цели).

Следующие диагностируемые нами показатели сформированности ПВК студентов – удовлетворенность сделанным выбором, оценочное отношение к профессии, личностный смысл юридической деятельности – позволили судить о характере и степени развития сразу двух компонентов: эмоционально-ценностного и мотивационного.

Анализ мотивов выбора профессии показал, что на первом месте (94 %) стоит мотив «профессия одна из важнейших в обществе»; второе место разделяют мотивы «большая заработная плата» (90 %) и «возможность достичь социального признания» (89 %).

Структура значимых факторов, определяющих отношение студентов к профессии юриста, идентична на разных курсах, хотя имеются небольшие различия в порядке, которые связаны с изменением ценност- но-ориентационной структуры, а также с возрастанием информации о специфике выбранной профессии. Установлено, что фактор общественной важности профессии является ведущим у студентов I и II курсов, он смещается постепенно до четвертого места у студентов V курса. Отметим, что устойчивое высокое значение во всех выборках студентов имеет фактор большой заработной платы и возможности достижения социального признания.

Наряду с привлекательными факторами высокий коэффициент значимости получили и два негативных фактора: продолжительный рабочий день и возможность переутомления. Такие важные факторы как возможность самосовершенствования и постоянного творчества не вошли ни на одном курсе в пятерку значимых. Эти результаты указывают на то, что у студентов плохо выражена ориентация на творчество и самосовершенствование в будущей профессии.

Как показывает наше исследование, не всегда ожидание творческих элементов в профессии, усмотрение творческих начал в будущей профессиональной деятельности обусловливают отношение к профессии, влияют на ее выбор и удовлетворенность им. Подавляющее большинство обследованных нами студентов на всех курсах удовлетворены сделанным выбором (88 % студентов), 6,3 % сделали бы другой выбор, а 5,7 % сказали, что пошли бы работать. В результате было выявлено, что у студентов-юристов удовлетворенность выбором профессии в первую очередь объясняется социальной значимостью и престижностью данной профессии, которая дает возможность достичь социального благополучия и признания. Неудовлетворенность же проявляется у незначительного числа студентов.

Изучение мотивов учебной деятельности показало, что на первое, второе, третье и четвертое места по всей совокупной выборке вышли соответственно такие мотивы как «стать высококвалифицированным специалистом» (96 %), «получить диплом» (95,2 %), «приобрести глубокие прочные знания» (94 %) и «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» (91 %). Мотивационная структура учебной деятельности у студентов на всех курсах идентична, за исключением изменения предпочтений того или иного мотива.

Таким образом, по представленным результатам изучения особенностей развития мотивационного и эмоционально-ценностного компонентов можно констатировать, что студентами в процессе овладения профессией юриста движет прежде всего фактор престижа профессии и возможность достижения посредством данной профессиональной деятельности социального благополучия и признания. С этой целью студенты стремятся стать высококвалифицированными специалистами, хотя такие важные мотивы как постоянное самосовершенствование и возможность творчески реализоваться в профессии остаются у них в процессе личностно-профессионального роста на втором плане.

Опираясь на произведенный анализ всех полученных результатов нашего исследования, можно сформулировать следующий вывод, заключающийся в том, что в ходе экспериментального исследования все испытуемые составили группы с различным уровнем развития профессионально важных качеств, а усреднение этих уровней для каждого курса выявило динамику их развития. Это подтвердило нашу гипотезу об уровневом и стадиальном характере развития профессионально важных качеств.

При этом профессиональное самосознание явилось системообразующим компонентом всей структуры психологической готовности студентов к профессиональной деятельности. Оно как бы «ведет» за собой, определяет развитие всех остальных компонентов, являясь тем условием, которое усиливает или ослабевает их действие. Без его активного функционирования влияние других компонентов (факторов) на профессионально важные качества значительно ослабевает. Таким образом, прослеживается иерархия взаимосвязей между всеми компонентами исследуемого процесса у будущих юристов.

Процесс развития ПВК есть переход от низшего уровня целостности к высшему. Уровни развития ПВК тесно связаны с развитием стержневых и не стержневых качеств личности в их единстве, система которых отражает структуру личности в целом. Знание сущности процесса и уровней развития психологической готовности студентов-юристов к профессиональной деятельности позволяет более четко управлять процессом их профессионального становления.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Клименко, М. В. Дифференциация обучения в вузе и процесс становления субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов как средство повышения качества высшего профессионального образования / М. В. Клименко // Образование и общество. – 2009. – № 2 (55). – С. 21–23.

-

2. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва : Знание, 1996. – 308 с.

-

3. Миклин, А. М. Системность развития в свете законов динамики / А. М. Миклин // Вопросы философии. – 1975. – № 8. – С. 94–95.

-

4. Прохорова, Т. Н . Особенности развития профессионального правосознания будущих юристов в системе высшего образования / Т. Н. Прохорова, О. Н. Аблова // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2013. – № 8. – С. 105–112.

-

5. Филиппович, В. А. Формирование физической и психологической готовности студентов юридических вузов к деятельности в правоохранительных органах / В. А. Филиппович, Е. В. Панов // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2009. – № 3. – С. 5–8.

Поступила 24.07.14.

Об авторе :

Список литературы Динамика формирования профессионально важных качеств будущих юристов в системе высшего профессионального образования

- Клименко, М. В. Дифференциация обучения в вузе и процесс становления субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов как средство повышения качества высшего профессионального образования/М. В. Клименко//Образование и общество. -2009. -№ 2 (55). -С. 21-23.

- Маркова, А. К. Психология профессионализма/А. К. Маркова. -Москва: Знание, 1996. -308 с.

- Миклин, А. М. Системность развития в свете законов динамики/А. М. Миклин//Вопросы философии. -1975. -№ 8. -С. 94-95.

- Прохорова, Т. Н. Особенности развития профессионального правосознания будущих юристов в системе высшего образования/Т. Н. Прохорова, О. Н. Аблова//Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. -2013. -№ 8. -С. 105-112.

- Филиппович, В. А. Формирование физической и психологической готовности студентов юридических вузов к деятельности в правоохранительных органах/В. А. Филиппович, Е. В. Панов//Психопедагогика в правоохранительных органах. -2009. -№ 3. -С. 5-8.