Динамика функционального состояния сердечно-сосудистой системы при проведении курса ГБО

Автор: Щуров В.А., Николайчук Е.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ динамики частоты пульса и артериального давления до и после проведения 10-15 сеансов гипербарической оксигенации у 30 добровольцев и 30 больных с закрытыми и открытыми переломами костей голени в условиях лечения по Илизарову. Выявлено, что на протяжении первых 6-7 сеансов у больных второй группы увеличиваются парасимпатические влияния на работу сердца. В тех случаях, когда показатели тонуса парасимпатической нервной системы возрастают на протяжении первых сеансов ГБО и в последующем медленно возвращаются к исходному уровню, сроки фиксации оказываются относительно больше. У больных с открытыми переломами берцовых костей восстановление исследуемых показателей наблюдалось значительно позже, к 14-15-му сеансу ГБО

Чрескостный остеосинтез, гипербарическая оксигенация, частота пульса, артериальное давление

Короткий адрес: https://sciup.org/142121024

IDR: 142121024

Текст научной статьи Динамика функционального состояния сердечно-сосудистой системы при проведении курса ГБО

Прогнозирование лечебного эффекта при проведении дополнительного курса гипербарической оксигенотерапии (ГБО) в клинике ортопедии и травматологии является трудной и далеко нерешенной задачей [5, 2]. Эффект ГБО складывается из ряда составляющих, важнейшими из которых являются реактивность организма, адекватность его реакции на воздействие гипероксидации. Важно проследить в динамике изменение реакции организма больного на проведении процедур ГБО, оценить степень этого воздействия в зависимости от этапа, силы и длительности применения курса лечения.

Индикатором повышения напряженности работы функциональных систем организма принято считать изменение работы центрального звена аппарата кровообращения, обеспечивающего переменные энергетические потребности организма [1, 3].

Целью настоящего исследования было определение влияния проведения курса гипербарической оксигенации (ГБО) на работу сердца у практически здоровых людей и у больных с травмами костей голени разной тяжести в процессе лечения по Илизарову.

МЕТОДИКА

Обследовано 3 группы людей. Первую составили практически здоровые добровольцы (30 чел.), вторую 20 больных с закрытыми и третью 10 больных с открытыми переломами костей голени в процессе лечения по методике Илизарова. Обследуемые первых двух групп проходили курс ГБО (10 ежедневных сеансов) в одноместной лечебной барокамере БЛКС-303 МК, при РО2 1,4-1,8 АТА. У больных с открытыми переломами курс продолжался до 15 сеансов.

В динамике наблюдения проводилось иссле- дование частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), систолического и диастолического артериального давления (АД, мм рт. ст.). Для оценки динамики состояния тонуса вегетативной нервной системы рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК) по формуле:

ВИК=[(1-(ДАД/ЧСС)]*100 .

Значения показателя со знаком (-) означает преобладание ваготонии, а со знаком (+) симпа-тикотонии. Положительный индекс Кердо свидетельствует об усилении процессов катаболиз- ма, характерного для напряженного функционирования и расходования резервов организма, отрицательный – о более благоприятном анатомическом варианте метаболизма и экономном режиме работы системы транспорта и утилиза- ции кислорода. Этот показатель отражает степень приспособления организма к окружающим условиям. Кроме того, рассчитывались индекс Робинсона [6] и минутный объём сердца по Н.Н. Савицкому [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У обследуемых первой группы до начала курса ГБО параметры центральной гемодинамики не выходили за пределы нормы. В динамике лечения происходили изменения в состоянии работы сердца. В частности, показатели пульса и АД снижались к 6-7 сеансам. ЧСС достоверно уменьшилась с 76 до 70 уд/мин. Систолическое давление, составлявшее до начала первого сеанса 119 мм рт. ст., опускалось до 111 мм. рт. ст. (табл. 1). Диастолическое АД существенно не изменялось. После 6 сеанса ГБО величины ЧСС и систолического АД начинали возрастать, приближаясь к исходным значениям.

Таблица 1

Динамика показателей кровообращения здоровых обследуемых, (n=30)

|

Сеанс |

Частота пульса |

АД систолическое |

АД диастолическое |

|||

|

До сеанса |

После сеанса |

До сеанса |

После сеанса |

До сеанса |

После сеанса |

|

|

1 |

76 2,0 |

71 1,6 |

119 3,4 |

118 3,8 |

77 2,6 |

75 2,4 |

|

2 |

75 1,6 |

68 1,4 |

117 3,5 |

120 3,3 |

77 2,2 |

75 2,8 |

|

3 |

74 1,8 |

69 1,6 |

113 2,7 |

118 3,0 |

75 1,9 |

74 2,1 |

|

4 |

73 1,7 |

68 1,6 |

116 3,0 |

119 3,5 |

75 2,1 |

76 2,3 |

|

5 |

72 1,5 |

67 1,1 |

113 3,4 |

116 3,4 |

76 2,0 |

74 2,3 |

|

6 |

70 1,2* |

65 1,1* |

116 3,3 |

117 3,3 |

75 2,1* |

77 2,2 |

|

7 |

71 1,3 |

67 1,2 |

111 2,5 |

114 2,2 |

75 1,8 |

75 2,1 |

|

8 |

73 1,9 |

66 1,3 |

116 3,4 |

114 3,0 |

74 2,3 |

73 2,0 |

|

9 |

73 1,3 |

70 1,3 |

115 3,5 |

115 2,7 |

74 1,8 |

74 2,1 |

|

10 |

74 1,4 |

70 1,6* |

113 3,3 |

117 3,2 |

74 2,0 |

74 2,0 |

Примечание: * Различия достоверны по сравнению с исходными показателями или показателем 6 сеанса.

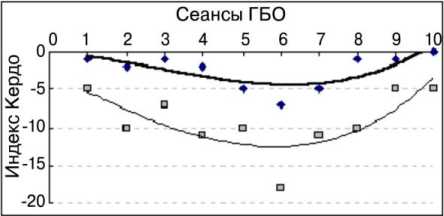

Показатель тонуса вегетативной нервной системы, определяемый до и после сеанса, составил соответственно –1 и –5 (рис. 1). К 6-му сеансу курса ГБО отмечалось снижение величины индекса, соответственно до –5 и –13 (вагото-ния). К 10-му сеансу индекс Кердо возвратился к исходному уровню (0 и –5).

Рис. 1. Динамика вегетативного индекса Кердо до проведения сеансов ГБО (верхний график) и после их проведения (нижний график)

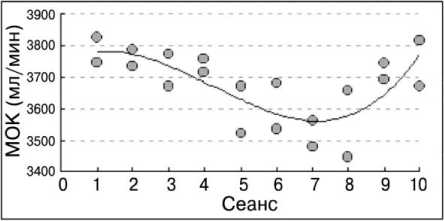

Состояние насосной функции сердца оценивалось по величине минутного объёма кровото- ка (МОК). Различие показателей до и после сеанса были несущественны. По мере прохождения курса ГБО величина МОК неуклонно снижалась до 7-го сеанса, возвращаясь к исходному уровню в конце курса (рис. 2). Подобная динамика характерна и для индекса Робинсона.

Рис. 2. Динамика МОК в течение курса ГБО у здоровых обследуемых

Таким образом, у практически здоровых людей наблюдалось снижение ЧСС и уровня АД после каждого сеанса ГБО. При проведении курса ГБО в течение первых 6 сеансов повышался тонус парасимпатической нервной системы, достоверно уменьшалась ЧСС, становился меньше МОК и АД. Однако к окончанию курса указанные показатели возвращались к исходному уровню.

У обследуемых второй группы с закрытыми переломами костей голени в процессе лечения, также как и у здоровых обследуемых, отмечалось повышение тонуса парасимпатической нервной системы, что выражалось в снижении показателей АД. Это снижение продолжалось на протяжении 10 сеансов ГБО (табл. 2). Динамику снижения систолического АД можно описать уравнением линейной регрессии:

АД с =118-0,93*п; r=-0,923.

Таблица 2

Динамика показателей кровообращения у пациентов с закрытыми переломами костей голени, (n=20)

|

Сеанс |

Частота пульса |

АД систолическое |

АД диастолическое |

|||

|

До сеанса |

После сеанса |

До сеанса |

После сеанса |

До сеанса |

После сеанса |

|

|

1 |

80,1 3,1 |

73,3 3,1 |

113,9 5,0 |

113,7 3,5 |

73,2 3,1 |

73,2 2,3 |

|

2 |

78,3 3,4 |

69,7 1,9 |

117,1 4,7 |

112,6 4,1 |

75,8 2,6 |

72,6 2,8 |

|

3 |

77,8 3,6 |

71,8 2,3 |

116,1 5,1 |

113,9 5,1 |

72,9 3,0 |

73,2 2,8 |

|

4 |

74,9 2,9 |

67,8 1.6 |

114,2 4,4 |

105,0 3,8 |

74,7 2,6 |

72,7 2,6 |

|

5 |

74,1 2,2 |

68,1 1,6 |

112,9 4,3 |

109,2 4,2 |

72,1 3,0 |

72,1 2,9 |

|

6 |

73,5 1,8 |

66,1 1,6 |

113,4 4,1 |

113,1 5,0 |

74,5 3,1 |

74,7 2,8 |

|

7 |

72,5 1,7 |

67,4 1,6 |

110,0 3,3 |

112,9 3,5 |

75,5 2,3 |

74,2 2,7 |

|

8 |

74,9 2,8 |

68,5 1,8 |

108,9 3,7 |

107,4 4,6 |

71,3 2,4 |

70,5 2,7 |

|

9 |

77,5 4,0 |

70,0 2,6 |

110,8 4,0 |

108,7 3,4 |

73,2 2,8 |

70,5 2,6 |

|

10 |

75,9 2,4 |

68,9 2,0 |

109,7 3,5 |

105,8 3,7 |

70,5 2,2 |

68,9 3,0 |

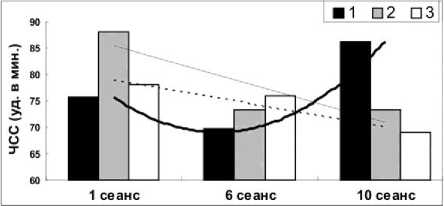

Значения ЧСС на протяжении курса ГБО у разных больных изменялись неодинаково. Можно выделить 3 варианта изменения ЧСС. У трети больных (6 чел.) динамика ЧСС была такой же, как у здоровых обследуемых первой группы: показатель с 80,1 уд/мин. снизился к 6му сеансу до 70 уд/мин., а к концу лечения повысился до 86 уд/мин. (рис. 2). При этом индекс хронотропной реакции (ИХР) сердца, оцениваемый по величине относительного снижения ЧСС после каждого сеанса, возрос с 4 % до 1014 %. Эта реакция свидетельствовала о нормальном процессе адаптации к проводимому курсу ГБО.

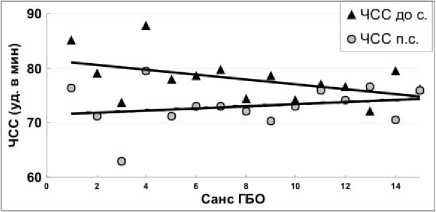

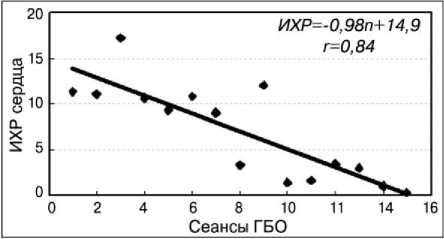

У большинства больных второй группы ИХР сердца в начале курса ГБО был наибольшим. В процессе лечения ЧСС снижалась. У больных третьей группы ЧСС в начале курса была также наиболее высокой, а ИХР достигал 11 %. На протяжении 15 сеансов шло снижение исходной ЧСС и уменьшение ИХР (рис. 3, 4).

Рис. 3. Варианты (1, 2, 3) изменения ЧСС в процессе курса ГБО у больных 2-й группы

Рис. 4. Динамика ЧСС до и после сеансов ГБО у больных третьей группы

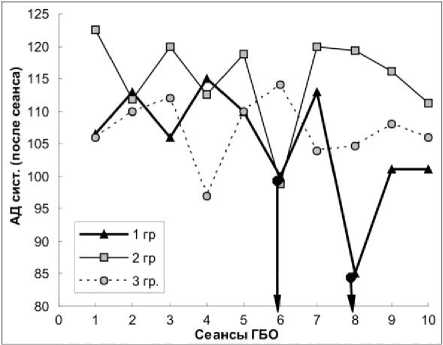

Систолическое артериальное давление у больных с закрытыми переломами костей на протяжении курса лечения ГБО имело тенденцию к снижению к 6-8-му сеансу с последующим восстановлением. При этом имелись характерные пики снижения показателя при проведении 6-8 сеансов ГБО (рис. 5). У больных второй группы при третьем варианте реакции сердца наблюдался ещё один ранний пик снижения АД при проведении 4-го сеанса ГБО. Минутный объём сердца был наименьшим при проведении 6-го и 7-го сеансов.

Дополнительно проведенное биохимическое исследование плазмы крови у больных второй группы выявило снижение содержания диеновых коньюгатов после курса ГБО в 3 раза по сравнению с соответствующими показателями до ГБО. У больных с сохранением преобладания тонуса парасимпатической регуляции в конце курса ГБО отмечалось возрастание уровня малонового диальдегида, являющегося показателем состояния перекисного окисления липидов.

Рис. 5. Динамика систолического АД после сеансов ГБО в 3 группах больных

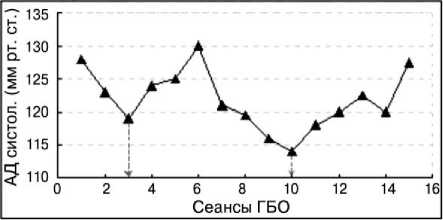

У больных с открытыми переломами костей голени на кривой уровня артериального давления в динамике лечения отчетливо выявилось два пика снижения показателя (3 и 10 сеансы), с последующим восстановлением его к концу курса ГБО (рис. 6). Индекс хронотропной реакции сердца, повышающийся к 3-му сеансу до 17,2, неуклонно снижался (рис. 7).

Рис. 6. Систолическое АД при проведении курса ГБО у больных с открытыми переломами костей голени

Рис. 7. Индекс хронотропной реакции сердца у больных с открытыми переломами костей голени при проведении курса ГБО

Таким образом, у здоровых людей и больных 2-й группы с первым вариантом реакции сердца, после проведения первых 5-7 сеансов ГБО на- блюдалось повышение тонуса парасимпатической нервной системы, которое купировалось к концу лечения. У остальных больных на всем протяжении курса ГБО происходило снижение не только АД, но и ЧСС. Индекс Кердо или не менялся, или также снижался.

При сравнении сроков фиксации костных отломков с помощью аппарата Илизарова выявлено, что они несколько больше у больных мужского пола, чем у женщин (12 %). Поэтому мы оценивали влияние реактивности сердечнососудистой системы при травме на сроки лечения только у больных мужского пола с закрытыми винтообразными переломами. Выявленное снижение показателей сопровождалось увеличением срока фиксации по сравнению с больными других подгрупп на 16 % (соответственно 59,5 7,4 и 69 1,5 дней).

Как показали наши специальные исследования [2], различие в сроках лечения больных компенсировалось в период последующей функциональной реабилитации. Срок фиксации конечности в аппарате у больных с открытыми переломами составил 100,3 8,5 дня.

Следовательно, при более тяжелых повреждениях опорно-двигательной системы наблюдалась более ранняя первичная парасимпатическая реакция на проведение курса ГБО, которая сменялась типовой, характерной для больных с легкими повреждениями и здоровых обследуемых. Однако сроки ее развития замедлены, и восстановление баланса вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы наблюдалось при проведении курса лечения более 10 сеансов.